出口国内增加值、全要素生产率与就业

——基于中国制造业行业数据经验

杨红彦,孙士岭

(河北师范大学 商学院,河北 石家庄 050024)

一、问题的提出

中国实行的出口导向发展模式在推动经济高速增长的同时重塑了制造业的世界格局,形成了比较完备的产业链,目前增速放缓,正处在产业转型的关键时期。面对当前复杂的国际贸易形势叠加新冠疫情的不确定性,我国实现从传统的世界工厂向消费基地转变的关键之一是致力于市场化改革,将高贡献要素资本、技术以及信息资源优化配置,在参与全球产业链重构的历程中实现生产率的提升和产业升级。在产业从低端劳动密集型产业向高级技术产业结构升级过程中以及中低端产业向东南亚、印度地区的区位转移中,伴随着就业市场的剧烈波动。现实的问题是:高端制造业面临进口投入的卡脖子问题,就业创造的风险较大,部分高端芯片企业破产和重组现象频现,中低端制造业的出口国内增加值增速缓慢,无法吸纳大量的劳动力,低端企业向外转移更是带走了大量的就业,因此,稳定就业是当前经济社会发展的重中之重。而实现产业链区域垂直整合需要提升出口国内增加值,加大高技术含量的进口中间品投入,提升劳动力技能,创造高质量的就业。因此,分析制造业的出口国内增加值和进口投入对就业的影响,探索持续的营销环境优化、市场化改制在促进就业方面的作用是本文关注的重点。本文致力于研究制造业行业就业与出口国内增加值、制造业行业TFP、进口投入、行业不完全企业程度、制度改善等因素的关系,并探索相关因素对就业创造、就业破坏和就业再配置的影响。

新新贸易理论和全球价值链理论是本文研究的理论基础。新新贸易理论的代表Melitz 加入劳动力市场的刚性,在一般均衡的框架下综合分析就业汇率弹性与贸易开放、劳动生产率水平的关系。[1]出口的就业效应机理是扩大的国外需求带动就业,出口对中国和东南亚出口导向型国家就业的拉动效应的实证分析成果非常丰硕[2,3]。Goldberg 等提出如果中间品进口能够提升劳动生产率,那么可能会扩大对劳动力的需求并最终抵消最终产品进口的就业替代效用。[4]David H.Autor 等研究发现,来自中国的进口提高美国的失业率,降低了就业参与率。[5]近年来全球价值链分工的研究广受关注,相比出口,出口国内增加值更能深刻反映贸易收益的变化。Koopman 等为增加值出口或者出口国内增加值的分解提供了一个框架,首次实现不同来源的增加值和重复计算部分的测算,[6]Wang Zhi 等将上述分析框架扩展到双边贸易部门,在Koopman 等分解的基础上增加了返回国内的出口国内增加值的测算,[7]这些研究一般都基于世界投入产出表计算和分解增加值或计算价值链长度[8-10]。

在上述全球价值链的核算和分解的基础上,大量学者探索不同部分增加值与其他相关经济变量的关系,如盛斌等探索国内增加值、国内增加值与中国经济增长的关系[11],GAO X 等提出利用投入产出理论核算产业转移价值量的方法,但因投入产出数据的滞后性,相关实证研究并不多。[12]部分研究认为,全球价值链分工通过将低附加值的生产阶段外包给发展中国家更有助于发达国家专注技术研发和优化资源配置,从而促进产业升级;而持相反观点的学者认为技术溢出等不利于发达国家产业升级。[13]然而,全球价值链分工对就业的影响的观点并不统一,已有研究表明,全球价值链涉及到生产的多个阶段,贸易自由化导致不同阶段的生产专业化引导就业在不同比较优势部门中的重新配置,呈现出就业的结构性变化。[14]Wang Zhi 等研究发现,如果考虑全球价值链分工的重要性,来自中国的进口降低美国就业的结论并不全面,认为美国的下游企业由于中间进口的扩大实现了就业增长。[15]

相比商品贸易,全球价值链研究关注的另一层面是产业组织结构、协调和治理等问题,制度安排和行业契约性质是实现价值链内部不同环节间和生产阶段协调的重要因素。Levchenko 认为制度改善提高合同执行的效力,进而提升具有“holding up”属性行业的出口水平。[16]Acemoglu 认为优越的制度设计有助于提升企业的比较优势。[17]此外,在研究内生化生产网络时发现,技术增长或者要素配置扭曲的改善通过投入产出联系降低价格,传递到生产的其他环节形成更为密集的生产网络。[18]进口中间品的契约属性也直接影响投入品的成本,由于契约的不完全性属性导致专用型投资无法写入合约,供应商被“敲竹杠”风险加大,最终引发中间品投资不足的问题。这一问题有望通过地区的制度环境解决,因为地区制度的完善程度决定了合约的执行效率。[19]因此,制度完善的省区进口中间品的成本低,企业获得高质量的中间品概率更大,进而实现生产率优势的概率增大,这一过程将对就业产生影响。

技术进步是就业变动的关键因素,资本偏向型技术进步对就业的影响依赖于要素替代弹性[20]。与本文相关的关于技术对就业影响的经验文献有很多[21,22]。全要素生产率高的企业在国际市场的占有率更高,价格加成较高,利润高,对高技术工人的需求则越高,该类工人的工资上升,而低生产率企业通过技术升级降低劳动力需求。[23]Graetz 和Michaels 研究发现,机器人的使用提升了生产率和工资,降低了低技术工人的就业数量。[24]Acemoglu 基于美国的数据发现,机器人、人工智能自动化技术对就业的负面影响不同于资本和传统的技术,自动化技术和非自动化技术不同的就业效应取决于替代和生产率之间的平衡。[25]

总结来看,国内外前沿研究在全球价值链的分解和测算方面较为成熟,然而关于全球价值链与就业、制度安排的关系的研究仍在探索中。大多数文献仅仅从单一角度考虑出口的自我选择效应、出口学习效应、进口的技术溢出效应,或研究合同执行对就业的影响。从实践来看,中美两国已经在技术、金融和规则制定的领域展开了激烈的争夺。美国制定政策引导制造业回流,我国大多数制造业深度嵌入全球价值链的程度并不高,尤其是高新技术领域处于“卡脖子”的状态,如何提升出口国内增加值、提升其在全球价值链的位置、稳定和扩大就业是当前亟需解决的问题。本文试图系统分析全要素生产率、出口国内增加值、制度设计以及进口与就业的关系,致力于找出就业的关键决定因素。具体的操作是,本文首先基于世界投入产出表和Koopman 等[6]和Wang Zhi等[7]增加值测算方法,计算我国15 个工业行业出口国内增加值,之后基于世界投入产出表,测算各行业进口、运用MPI 方法测算中国31 个省份15 个制造业的全要素生产率和行业不完全契约指数,在完成主要指标的测算之后,进行面板效应估计和工具变量法估计,在实证分析过程中综合考察行业属性和所有制属性等异质性特征。最后总结出口国内增加值率、全要素生产率以及制度等因素对就业流动的影响,进而给出发展国际贸易、提升价值链位置、市场化改革以及就业市场制度改革的对策建议。

二、核心指标测度

基于上述理论分析可以发现,出口国内增加值、进口投入、全要素生产率、市场制度环境等均是影响就业的重要因素,出口国内增加值可从出口二元边际的渠道影响就业,进口投入存在就业替代效应,进口投入也可通过技术溢出等影响就业。在不同的市场制度环境下,行业不完全契约的程度不同,对行业进口中间品的质量和多样性的影响存在差异。本部分使用分行业制造业的规模以上企业的年度数据,其中不同省份的制造业行业的工业数据的时间跨度为2000-2019 年。

(一)全要素生产率

本文基于 Malmquist Productivity Index(MPI)方法,利用2000-2019 年全国31 个省的15 个工业行业的数据,测算全要素生产率指数。结果显示,制造业大部分行业全要素生产率波动主要出现在2008年金融危机之后,例如,北京的通信设备、计算机及其他电子设备制造业,全要素生产率(TFP)在2009年之后缓慢下降,2012 年止跌回升,2014 年达到1.15;广东通信设备、计算机及其他电子设备制造业的全要素生产率在2008 年为1.056,此后连续两年下降,至2012 年快速增长至2.09;作为钢铁产业产能调整的河北省金属冶炼及压延加工业的全要素生产率在2012 年高达1.57,在2013 年经历短暂急剧下降到0.68 后缓慢回升,至2019 年全要素生产率分解的技术效率已达1.56,河北省的化学工业行业全要素生产率在2012 年达到高值,为1.92,此后开始向下调整,2019 年技术效率指数达到1.58。总体来看,劳动密集型行业全要素生产率优于资本密集型行业;中部地区安徽省仪器仪表及文化、办公机械制造业全要素生产率呈现出波动中增长的态势,2012 年达到1.78,后续持续两年向下调整,2019 年技术效率指数为0.85。

(二)不完全契约指数

本文借鉴Nathan Nunn 不完全契约的测算方法[26],分别利用2002 年和2007 年中国的投入产出表构建了与世界投入产出表行业分类一致的15 个制造业行业的不完全契约指数。

(三)出口国内增加值

本部分把世界投入产出表中的国家划分为环太平洋区域、西欧区域、东欧区域、拉美区域、北美区域、中国、南欧区域、北欧区域、印度区域以及其他区域,基于Koopman 等投入产出的分解方法[6],出口分解为9 项,其中Es*为出口,Vs是增加值系数矩阵,Ars是技术系数矩阵,Bss为里昂惕夫逆矩阵阵,Yss表示最终需求,s,r 分别表示不同的国家。具体的测算过程请参考Koopman 等的文献[6],其中前六项的和即为出口国内增加值。

通过计算可得,我国食品制造业出口国内增加值在2010 年和2011 年的增长率达到30%左右,此后增长率下调,到2014 年增长率为6%;劳动密集型行业的代表纺织业的出口国内增加值的增长率在2003 年达到29%,此后增长放缓,在2014 年增长率为4%;交通运输设备制造业出口国内增加值的增长率在2010 年达到53%,之后持续放缓,在2014 年增长率不足4%;通信设备、计算机及其他电子设备制造业出口国内增加值增长率在2010 年为49%,此后连续3 年增速缓慢,2014 年增速转正为5%。

三、实证模型设定与数据描述

资源配置是企业生产率及其分布的重要影响机制,制度环境本质上属于资源配置效率的范畴,一方面影响企业进口的中间投入品的成本,另一方面还可能扭曲资源在不同行业和不同地区的有效配置。本文基于新新贸易理论和全球价值链理论以及实证文献,利用世界投入产出数据、分行业工业数据和面板估计方法,考察进口贸易、TFP、出口国内增加值等对就业的影响,同时考察制度环境与行业不完全契约程度这一影响资源配置的因素对行业就业的影响。

其中,下标j 表示行业,i 表示地区,t 表示年份。DC_export_rate 表示各行业出口国内增加值除以相应行业的总出口(简称出口国内增加值率),基于世界投入产出表和Koopman 等的计算方法[6]测算,import为进口占总投入的比例,基于世界投入产出表测算,如果系数小于0,则意味着进口投入增加降低了就业。employmentijt表示各个省份制造业行业的就业人数,TFPCH 表示第二部分测算的各个省份制造业行业全要素生产率,如果系数小于0,表明随着全要素生产率的提升,就业将下降;con 表示行业不完全契约程度,用不完全契约指数来衡量,mk 表示制度环境,由樊纲等构建的中国各省的市场化指数[28]来衡量我国市场化改革的程度,交叉项con×mk 的估计系数为正,则意味着法制越健全,企业通过进口获得高质量中间投入品的成本越低,有助于企业扩大规模,促进就业,反之相反;ownershipij表示不同类型资本所占的比重,系数为正,表明相应资本占比越高,行业就业人数越高。本文主要考察国有资本(statecontrol)、外商资本(foreigncontrol)和内资资本(neizicontrol)的占比。此外,我们还控制了非观测的地区(所有制)特征Vi和非观测的行业特征Vj。工业数据均来源于《中国工业经济统计年鉴》。

四、估计结果分析

(一)就业决定因素的基准结果

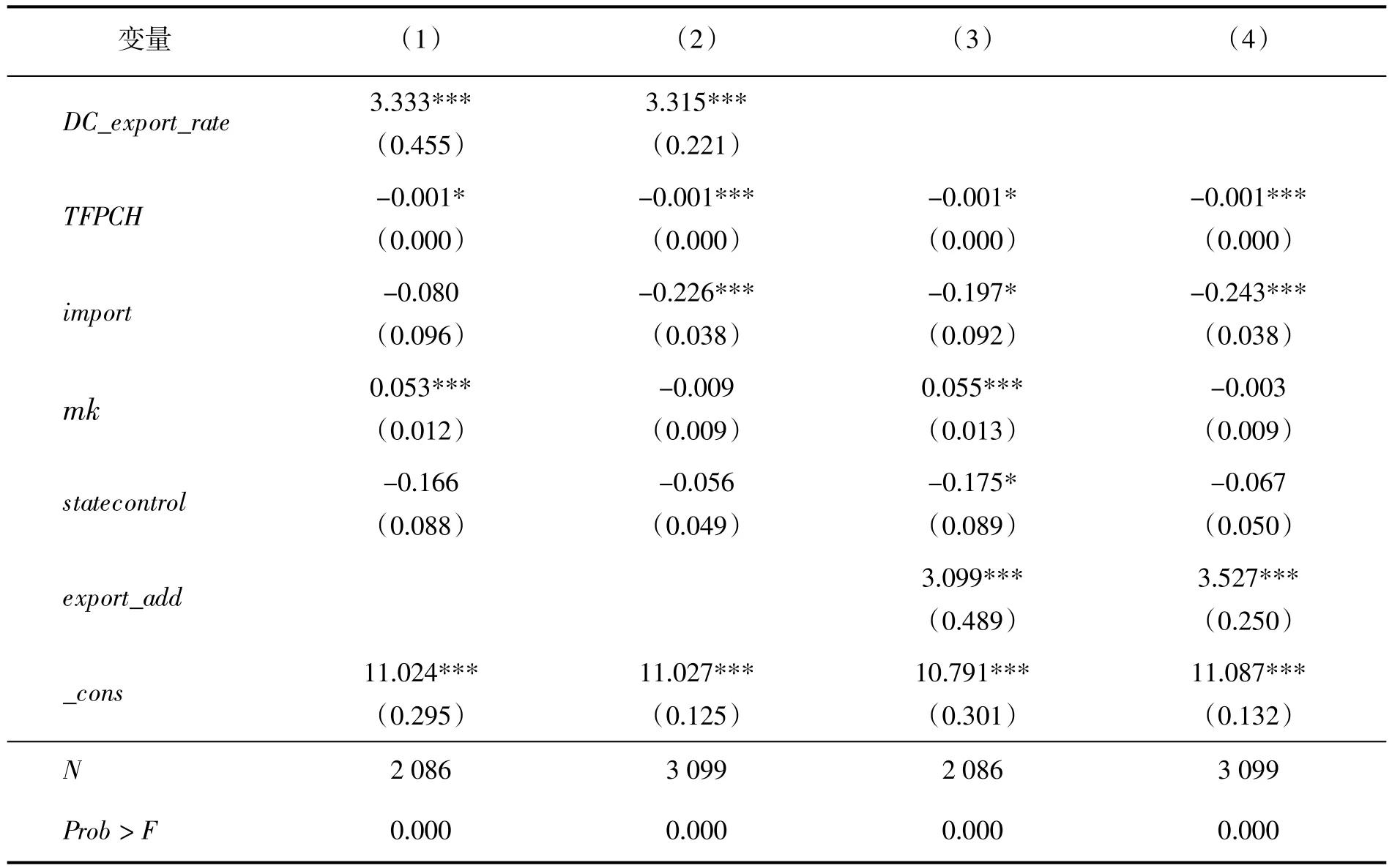

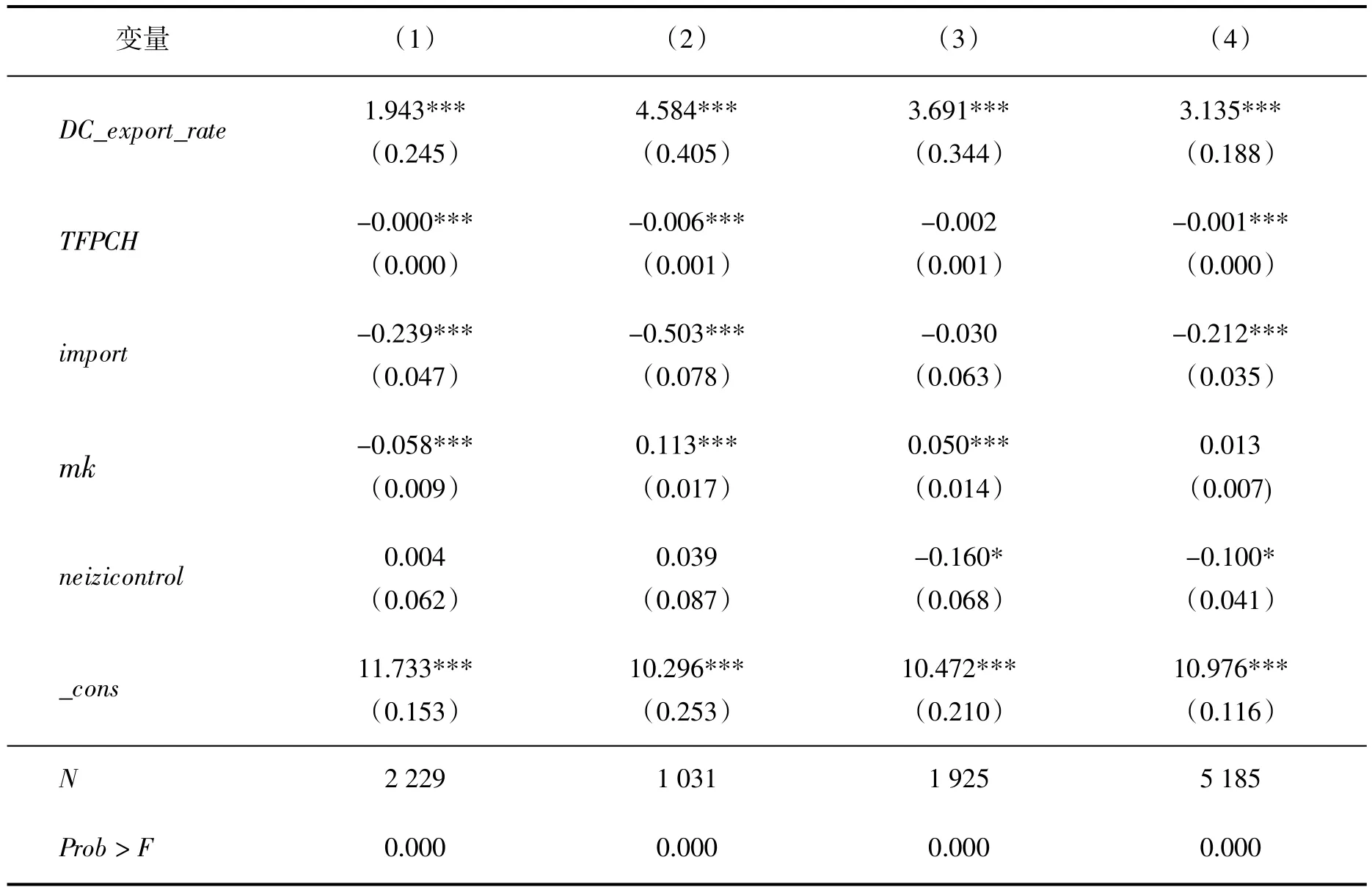

本部分基于面板回归分析方法,控制行业固定效应,实证出口国内增加值率、全要素生产率、制度等因素对就业的影响。基于方程(4)式得出的结果如表1 所示,结果显示,TFP 的增长显著降低了就业,进口投入对就业的影响显著为负,表明进口的中间投入降低了就业。

表1 基准结果

(1)列、(2)列、(3)列分别加入国有资本占比、外商资本占比、内资企业占比变量,(4)列加入内资企业占比变量,将解释变量替换为增加值出口与总出口的比重。结果显示,进口投入的影响系数变化不大,每1%进口投入的增长降低0.212%,将出口国内增加值变量替代增加值出口变量后,其系数变为2.47。出口国内增加值率对就业的影响显著为正,每1%的出口国内增加值率的提升将带来3%左右的就业增长,估计结果比较稳健。比较国有资本占比、内资资本占比和外资资本占比的系数可发现,国有资本占比每提高1%,可降低0.087%左右就业;外资占比每提高1%,可以带来0.1%左右的就业增长,然而内资资本的比重越高,就业降低得越多,究其原因可能是大多数的人口红利慢慢消失和技术升级的效应。目前的现实是,随着人力资本的提升,部分产业尤其是劳动密集型的产业转移到相邻的东亚和印度区域。我们比较疑惑的是市场化指数的系数并不显著,但系数为正值,表明随着国内市场化改革速度的加快,就业进一步提升。由于不完全契约的系数均不显著,所以表格不再显示其结果。

(二)不同类型行业就业影响因素的基准结果

本部分基于面板回归方法,将样本分为高技术行业和非高新技术行业两个子样本,其中行业分类依据高技术产业(制造业)分类(2017)①将仪器仪表及文化、办公机械制造业,化学工业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,通用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业粗略地划分为高新技术行业。。

我们用高新技术行业和非高新技术行业数据对方程(4)进行面板回归分析,主要估计结果如表2 所示,所有回归结果均控制了行业固定效应。估计结果显示,全要素生产率显著降低了就业,随着技术的进步,技术对工人的替代性越来越大。进口投入依然是降低就业的重要因素,表2 中(1)列的样本是高技术行业样本,(2)列的样本是非高新技术行业样本,从系数上可以看到,高技术行业出口国内增加值率对就业的正向促进作用大于其他行业,符合我国高新技术行业目前大量招收高级技术工人的现实;后两列本文用出口增加值率指标替换出口国内增加值率指标,后两列的高低技术行业的样本估计结果同前两列的估计结果一致;低技术行业进口替代对就业的影响系数是-0.243,高技术行业进口替代对就业的影响系数为-0.197。

表2 不同技术类型行业在就业演变过程中的异质性表现

表3 的样本考虑区位异质性特征,样本范围依次为东部省份制造业行业、中部省份制造业行业和西部省份制造业行业,(1)(2)(3)列控制了行业固定效应,(4)列控制了行业固定效应和地区固定效应,东部地区、中部地区和西部地区样本中,出口国内增加值占比的系数分别为1.94、4.58 和3.68,符合产业区位转移的规律。中西部地区尤其是贵州大数据、安徽的高新技术等高附加值产业的发展为就业带来较大的增长。以低附加值为主的出口导向型产业不可持续,对就业的促进作用远低于高附加值的产业的就业效应。表3 中的中部地区样本进口投入的系数最高为-0.503,东部地区进口投入每增加1%将降低0.2%左右的就业。市场化改革对中西部地区就业有明显的促进作用。由于不完全契约的系数均不显著,所以表格不再显示其结果。

表3 不同省份行业在就业演变中的异质性表现

(三)稳健性检验

1.基于不同年份反映行业契约特征的不完全契约指数

反映地区制度环境的市场化指数与不完全契约指数的交叉项用来衡量制度环境是否影响不完全契约的就业效应。表 4 的(1)(3)(5)列采用的不完全契约指数是基于2007 年投入产出表测算,而在(2)(4)(6)列采用的反映行业企业特征的指数是基于2002年中国投入产出表测算,用conjt02 表示。可以看出,外资的比重越高,就业增长效应越明显,国有资本的比重对就业的作用为负值,同以上实证结果类似,表明国企已经不能大量吸纳就业人员了。不完全契约指数和市场化指数的交叉项的系数显著为负值,表明市场化改革并未发挥预期的作用。出口国内增加值比重的系数一直比较稳健,每1%的增长会促进3%左右的就业增长。全要素生产率的系数表明,技术进步对就业是替代作用。进口投入每增加1%会导致0.2%作用的就业替代。由于不完全契约的系数均不显著,所以表格不再显示其结果。

表4 稳健性检验

2.采用工具变量法估计结果

企业规模与就业息息相关。为考察企业的规模与就业的关系,加入行业规模指标,结果显示,行业规模的规模经济效应非常显著,1%规模增长将促进就业增长0.17%。进口投入是技术溢出的重要路径,可通过物化的商品流动或通过非物化技术溢出主要是国际R&D 来实现,进而提升全要素生产率。为了控制进口投入的内生性,我们采用工具变量法对(4)式进行估计,可以发现全要素生产率对就业的替代作用并不显著,但是负向的作用在一定程度上也说明全要素生产率的提升会降低就业。出口国内增加值率的系数显示,1%左右的增长将带动1.66%左右的就业增长。市场化指数的系数表明,市场化改革降低就业,然而市场化指数和不完全契约指数的系数为正,在一定程度上说明市场化改革对就业的总体效应可能仍为负值。

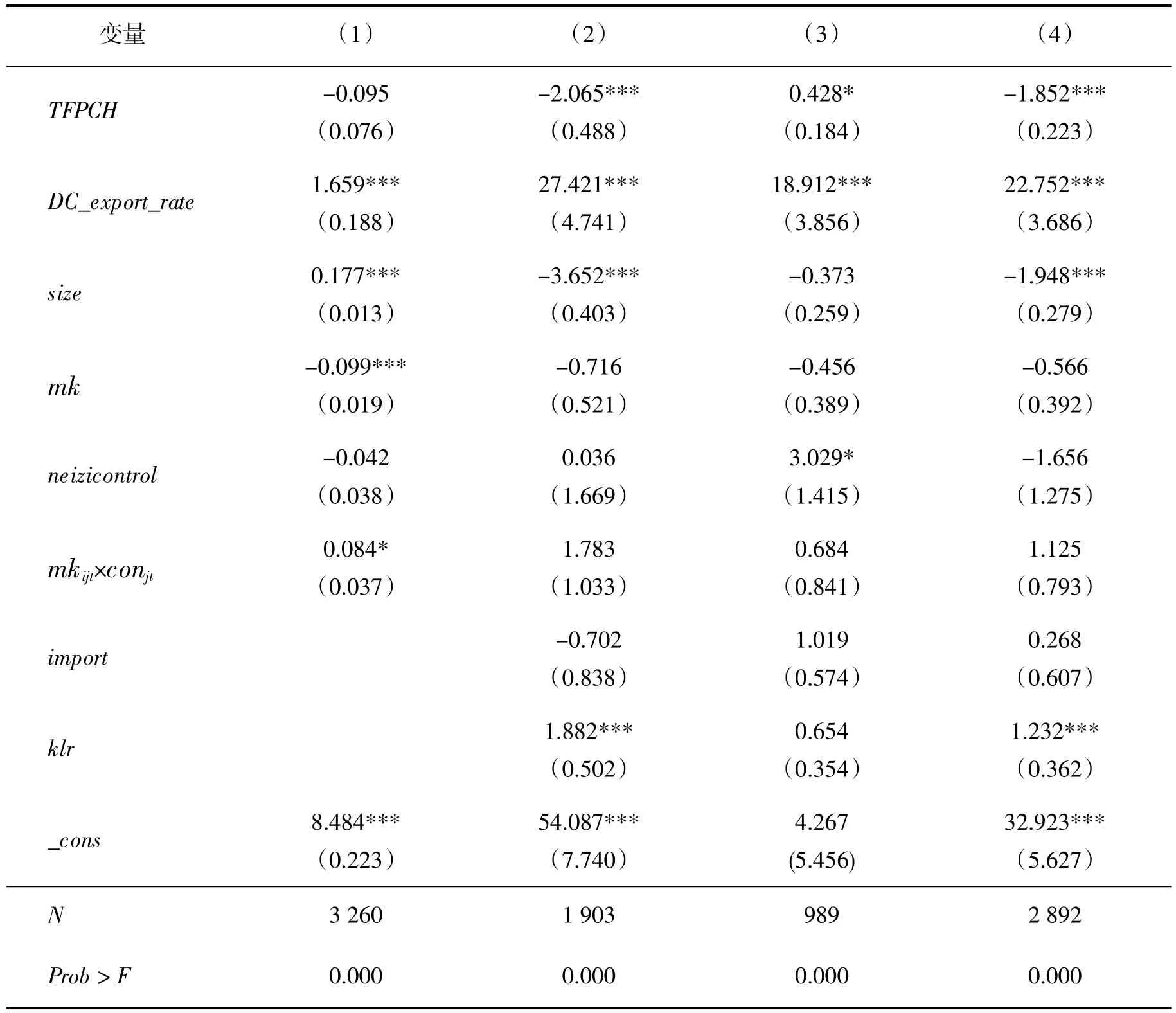

3.就业流动决定因素实证结果分析

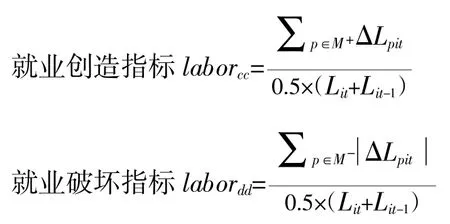

为了进一步分析制度因素、出口国内增加值率、进口等因素对每个省份相关制造业行业就业流动的影响,本文引入就业再配置率指标,实证分析就业创造率、就业破坏率和就业再配置率与上述因素的关系。M+是ΔLpit(就业变动)大于零的行业集,M-表示ΔLpit(就业变动)小于零的制造业行业,Lit为就业人数。

就业创造率等于就业破坏率和就业创造率之和。

表5 中(2)列被解释变量是就业创造指标,结果显示,全要素生产率的增长是降低就业的重要因素,其系数显著为-2.065。出口国内增加值率的系数符合预期,出口增价值率1%的增长带来27%新的就业扩张。进口投入的替代效应明显不够显著,但系数的符号为负,表明比较符合替代效应。比较疑惑的是规模增长的系数为负值,可能的原因是新增产能来自于大数据、自动化以及AI,这一部分产能扩大就业的效果并不显著,更倾向于技术更新升级降低就业。其他的制度指数的系数、内资占比的系数并不显著;表5 中(2)列被解释变量是就业破坏率指标,实证结果显示,全要素生产率的增长对就业破坏的影响显著为正,表明全要素生产率的提升将替代就业,进而对就业市场产生负面的冲击效应;出口国内增加值率的增长也是就业破坏的重要因素,究其原因可能是出口国内增加值来自于上游高端技术行业,这一部分行业技术替代劳动力的效应非常显著。进口投入的增长是正向,促进了就业破坏,符合预期,遗憾的是系数还不够显著。其他变量的结果和(2)列类似。表5 中(4)列的被解释变量是就业再配置率,全要素生产率依然是就业再配置率关键因素之一,每1%的全要素增长率会导致1.18%左右的就业流动,出口国内增加值也是就业流动的关键因素,结果同(2)(3)列的结果。资本和劳动的比例越高,就业流动越大,其他因素的系数不显著。由于不完全契约的系数均不显著,所以表格不再显示其结果。

表5 其他稳健性检验

五、主要结论

出口导向型的战略是中国经济模式的重要组成部分,市场经济深化改革是未来经济发展的重要动力。我国是世界人口最多的国家,实现经济增长和产业升级离不开就业的稳定和相关产业工人的技术升级。因此,在当前阶段探讨进口贸易、全要素生产率和制度环境如何影响中国制造业的就业具有重大的现实意义。在这一背景下,本文利用分行业制造业的工业数据,运用面板估计和工具变量估计,考察了出口贸易、进口贸易、全要素生产率、制度环境对制造业行业就业的影响。我们发现:

(1)出口国内增加值对就业有正向促进作用,尤其是外资占比越高对就业的促进作用越显著,但是整体来看,内资占比越大不利于扩大就业,国有资本扩大就业的效应也不显著;高技术行业出口国内增加值率对就业的正向促进作用大于其他行业。低技术行业进口替代对就业的影响系数是-0.243,高技术行业进口替代对就业的影响系数为-0.197。此外,东部地区、中部地区和西部地区样本中,出口国内增加值占比对就业的影响,西部地区较大,东部地区最小。市场化改革对就业的影响为负,不完全契约指数和市场化指数的交叉项为正,说明制度化改革对中间投入产品贸易发挥了正向作用,进而有利于就业。

(2)全要素生产率提高将降低就业。对于高技术密集型行业,全要素生产率对就业的影响系数为0.001,而对于低技术密集型行业,全要素生产率对就业系数同为0.001。东部地区、中部地区、西部地区全要素生产率对就业影响为负值,全要素生产率的提升将冲击就业市场。全要素生产率对就业创造的影响为负值,对就业破坏的影响为正值,对总体就业配置率的影响为负值。可见,随着技术的升级,大量的非技术工人被替代,不利于总体就业。

(3)中间品进口投入对就业的替代效应存在地区和行业的异质性。低技术行业中间品进口对就业的负面效应大于高技术行业,中部地区中间品进口对就业的替代效应远大于东部地区和西部地区。此外,资本和劳动力占比越大,就业的扩大效应越明显。

随着世界经济复苏乏力和我国的产业结构问题的发展,以往的出口导向型模式已不足以支撑经济的持续增长和就业的持续扩大,亟需培育新的经济增长点稳定就业,培训产业工人以助力其技能提升。进口特别是高新技术行业的进口投入在产业转型升级过程中显得尤为重要,在国际国内大循环这样的背景下,重新审视进出口和制度改革对就业的作用是必需的。本文中进口投入和制度环境对于不同类型行业就业的不同影响说明,政府一方面可以继续推行贸易自由化以优化资源的配置,另一方面可以继续深化市场制度改革,促进产业结构升级,稳定和创造就业。目前我国正处于战略机遇期,中国人民银行不再寻求人民币汇率与美元的挂钩,进而人民币的国际化和货币政策的独立性将利好进口投入尤其是大宗商品的的进口,虽然短期内低端产业承受压力,但是有利于产业完成高级化转型升级。

如何稳定和扩大我国行业就业进而助力产业升级在本文的研究中能得到一定的启示,抓住产业升级的机遇、创造高质量的就业一方面在于提升出口的增加值以扩大就业,另一方面在产业转移和产业的升级过程中,要抓住机遇培育大量的高级技术人才。总之,破除阻碍生产率进步的制度、深化体制改革、提高进口投入、促进产业升级是稳定就业的有效途径。同时应加大研发投入,缩小中外技术差距,为可持续的经济增长提供动力。