宋元针路探微

——兼论南海更路簿的形成时间

逄文昱

(大连海事大学 航海历史与文化研究中心,辽宁 大连 116026)

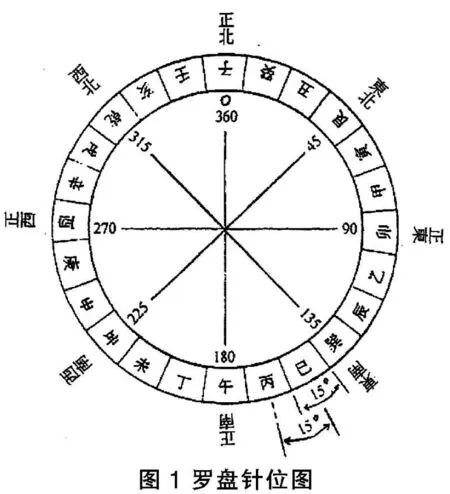

中国古代的远洋航海,按照航线的选择,可划分为沿岸航行时代和越洋航行时代。两个时代以航海罗盘的应用为分野,时间大致在北宋末南宋初。两个时代分别代表了不同的导航技术,沿岸航行时代以地文导航为主,辅以水文、天文导航;越洋航行时代以罗盘导航为主,辅以地文、水文、天文导航。越洋航行时代,由于航线可以用罗盘方位和道里更数定量描述,因此又可称为计量航海时代。计量航海时代的标志性工具,一是航海罗盘,二是针路簿。航海罗盘即装有指南针的二十四向罗盘;针路即以罗盘方位(航向)和更数(航行时间)记录的航线,针路簿即汇集了若干针路的航海指南,亦称海道针经、针谱等。可见,针路的形成以航海罗盘的应用为前提,而航海罗盘须按针路指引航向,两者相辅相成,不可分割。

曾随郑和下西洋的巩珍详细描述了计量航海时代的导航方法:“皆斲木为盘,书刻干支之字,浮针于水,指向行舟。经年累旬,昼夜不止。海中之山屿形状非一,但见于前,或在左右,视为准则,转向而往。要在更数起止,记算无差,必达其所。始则预行福建、广、浙,选取驾船民梢中有经贯下海者称为火长,用作船师。乃以针经、图式付与领执,专一料理,事大责重,岂容怠忽。”(1)巩珍:《西洋番国志》,向达校注,北京:中华书局,1961年,第5-6页。“斲木为盘,书刻干支之字,浮针于水”,即二十四向水罗盘;“针经”,即海道针经;“图式”,即绘制某处山屿形状及注记某处水文状况的航海图,称为“山形水势图”。从流传下来的文献看,针路和山形水势图往往编录在一起,譬如牛津大学博德利图书馆藏中国明代航海指南《顺风相送》和耶鲁大学斯德林纪念图书馆藏中国清代《山形水势图》,可统称之为针路簿。

目前所见的针路簿,多编成于明清时期。那么宋元时期是否已按针路行船?进而是否已有完备的针路簿?笔者将就此问题进行探讨,以向方家求教。

一、两宋之际:航海罗盘的发明和应用

北宋末至南宋初,航海罗盘的发明和使用开辟了中国古代航海的新纪元,从此进入计量航海时期。航海罗盘是由堪舆罗盘改造而来,具体而言,即在圆形式盘的圆周上,按阴阳五行学说中后天八卦的方位理论划分二十四向,以十二地支、八天干(略去戊、己)和四维(乾、坤、艮、巽)各代表每一个方位,圆心处安放指南针。明嘉靖以前,指南针的安放方式一般采用水浮式,后逐步改为支轴式(2)刘义杰:《〈顺风相送〉研究》,大连:大连海事大学出版社,2017年,第72页。。二十四向式盘在汉代即已普遍应用,乐浪王盱墓(3)原田淑人:《乐浪五官掾王盱の坟墓》,1930年,图版,cxii。、甘肃武威汉墓(4)甘肃省博物馆:《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》,《文物》,1972年第12期。和安徽阜阳西汉汝阴侯墓(5)殷涤非:《西汉汝阴侯墓出土的占盘和天文仪器》,《考古》,1978年第5期。均出土了二十四向六壬式盘。堪舆罗盘和指南针结合使用,最早见于五代末北宋初堪舆大家廖瑀(943—1018)的传世著作《地理泄天机》:“四象既定,当分八卦。先于穴星分水脊上下盘针,定脉从何方来。次于晕心标下下盘针,定脉从何方去。又于明堂中下盘针,定水从何方来,何方去。”(6)廖瑀:《地理泄天机》(定八卦),转录自徐善继、徐善述:《绘图地理人子须知》卷四之二(以八卦定穴),兰州:敦煌文艺出版社,2014年,第233页。这里所谓的“盘针”就是装配了指南针的堪舆罗盘。这种“盘针”适合应用于海船上。

北宋宣和年间徐兢撰写的《宣和奉使高丽图经》记载了从宁波到朝鲜开城的航海经过,其中提及指南针:“是夜,洋中不可住,维视星斗前迈,若晦冥则用指南浮针,以揆南北。”(7)徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷三十四,海道一,半洋焦,上海:商务印书馆,1937年,第120页。按照徐兢的记载,在东海至黄海海域,指南针已经成为海船上的一个辅助定向工具,一般在阴雨晦暝观察不到日月星辰时使用。正是在辅助定向过程中,指南针逐渐取代了传统的导航技术。

在导航技术发生重大变革的过程中,《宣和奉使高丽图经》具有里程碑的意义,它一方面对传统导航技术进行了详尽总结,一方面又开启了指南针导航的新时代。北宋宣和五年(1123),徐兢随路允迪使团出使朝鲜半岛的高丽国。回国后,徐兢撰写了出使报告,即《宣和奉使高丽图经》,物图其形,事为之说。可惜在流传过程中,图皆散佚,仅剩文字。全书共40卷,从第34卷至第39卷,作者用了6卷的篇幅记述了从宁波到开城的“海道”情况,将途径的岛礁和海区依次描述。把这些所经地点连缀起来,便是一条完整的航线。从表面文字来看,其导航方法还是以传统的天文导航、地文导航和水文导航为主。然而,这条航线并不是依靠恒定季风的跨洋直航航线,途中所经地点众多,而且风向风势均变幻莫测。如途径夹界山时,作者记曰:

六月一日壬午,黎明雾昏,乘东南风,己刻稍霁。风转西南,益张野狐帆。午正风厉,第一舟大樯砉然有声,势曲欲折,亟以大木附之,获全。未后,东北望天际,隐隐如云,人指以为半托伽山,不甚可辨。入夜风微,舟行甚缓。二日癸未,早雾昏曀,西南风作。未后,澄霁,正东望一山如屏,即夹界山也。(8)徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷三十五,海道二,夹界山,第123页。

帆船航海,当风力和风向发生变化时,航向也要随之变化。使用罗盘导航,通过针位的变化,从而实现航向的精准变化。在徐兢随使高丽的航线上,仅靠天文、地文和水文等传统的导航方法,很难实现如此频繁而精确的航向调整。因此,如按徐兢所记指南针仅仅作为辅助的导航工具,恐怕低估了其作用。笔者以为,此时指南针已经成为重要的导航工具。

几乎与《宣和奉使高丽图经》同时成书的《萍洲可谈》,其卷二集中记载了广州和南海的航海逸闻,其中也提及指南针:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针。”(9)朱彧:《萍洲可谈》卷二,李伟国点校,《全宋笔记》第2编第6册,郑州:大象出版社,2006年,第149页。这表明在南海航线上,也开始使用指南针导航。虽然此时传统的地文和天文导航还是主要的导航方式,但指南针越来越重要,因其大大提升了航海的安全性和准确性,从而避免了东晋时法显东归因“于时天多连阴,海师相望僻误”(10)章巽:《法显传校注》,上海:上海古籍出版社,1985年,第170页。而导致的航线偏离。此时的航海罗盘也被称为“盘针”或“针盘”,如南宋人吴自牧所载:“风雨晦冥时,惟凭针盘而行。”(11)吴自牧:《梦粱录》卷十二,江海船舰,杭州:浙江人民出版社,1980年,第112页。

二、南宋:针路的肇端

指南针导航由于优点突出,因此很快得到普及和广泛运用,至南宋时已经成为海船首选的导航方法。从文献记载来看,这一时期南海航线普遍使用指南针导航。吴自牧记载:

若欲船泛外国买卖,则是泉州便可出洋,迤过七洲洋,舟中测水,约有七十余丈。若经昆仑、沙漠、蛇龙、乌猪等洋,神物多于此中行雨,上略起朵云,便见龙现全身,目光如电,爪角宛然,独不见尾耳。顷刻大雨如注,风浪掀天,可畏尤甚。但海洋近山礁则水浅,撞礁必坏船。全凭南针,或有少差,即葬鱼腹。(12)同④。

几乎与吴自牧同时代的赵汝适(1170—1231)记载:

海南,汉朱崖、儋耳也。……外有洲曰乌里、曰苏密、曰吉浪,南对占城,西望真腊,东则千里长沙,万里石床,渺茫无际,天水一色,舟舶来往,惟以指南针为则,昼夜守视惟谨,毫厘之差,生死系焉。(13)赵汝适:《诸蕃志校注》卷下,冯承钧校注,海南,北京:中华书局,1956年,第143页。

至此,指南针已是唯一的导航工具,不再是辅助性工具。它关乎航行的成败和海船的安危,所谓“或有少差,即葬鱼腹”“毫厘之差,生死系焉”。吴自牧和赵汝适所记载的是同一条航路,即“下西洋”航线的南海主海道,也是从中国东南沿海往返东南亚的主航线。其出洋航线为:从我国东南沿海起航,沿岸西南航,以福建乌坵岛、广东南澳岛、乌猪岛为望山,经海南岛东北部七洲列岛南下,沿海南岛东岸行驶,过大洲岛(旧称独猪岛、独珠岛) ,入海南岛南方的交趾洋,折向西南行,航达越南南部昆仑岛,以此为“下西洋”的真正起点。回程航线稍异。

这一段航程极为凶险,当时早有“去怕七洲,回怕昆仑”(14)吴自牧:《梦粱录》卷十二,江海船舰,第112页。的古训。所谓“去怕七洲”,指出洋航线的关键在于海南岛东北部的七洲列岛海域,海船要穿越七洲列岛南航,必须按正确的航线行驶。明代海道针经《顺风相送》记载:“其正路若七州洋中,上不离艮下不离坤。”(15)向达校注:《两种海道针经·顺风相送》,北京:中华书局,1961年,第21页。“艮”为罗盘上正东北针位(45°),“坤”为正西南针位(225°),两者正好相对。出洋海船须用艮坤针,即单坤针。如果针位使用不当,则有可能被风吹入“千里长沙”和“万里石塘”(西沙群岛和南沙群岛)。所谓“回怕昆仑”,是指海船从西洋返航,越南南部的昆仑洋一带最为关键。如果针位使用不当,飘入“千里长沙”和“万里石塘”的风险更大。在宋代,该海域即为事故多发区。据《宋会要辑稿》记载,占城“国人请广州,或风飘至石堂,则累年不达矣”(16)徐松辑:《宋会要辑稿》蕃夷四之六九,北京:中华书局,2006年,第7748页。。从泰国湾北部沿海的真里富国驶往中国的海船,“自其国放洋,五日抵波斯兰,次昆仑洋,经真腊国,数日至宾达椰国,数日至占城界。十日过洋,傍东南有石塘,名曰万里。其洋或深或浅,水急礁多,舟覆溺者十七八,绝无山岸。方抵交趾界,五日至钦、廉州”(17)同③:第7763页。。真里富国的海船航达昆仑洋后,为避石塘之险而选择沿中南半岛东岸北上,不经过海南岛东部的主海道。

明代的针路簿对该海道也多有记载,《郑和航海图》就记载了其返航的针路:

昆仑山外过,用癸丑针,十五更,取赤坎山。用丑艮及丹艮。灵山,用壬子针及丹壬针,五更船,平洋屿,取筊杯山。筊杯山,用壬子针,七更船,取外罗山外过。外罗山内过,癸丑及单癸针,二十一更船,平独猪山。独猪山,丹艮针,五更船; 用艮寅针,十更船,平大星尖,外过; 大星尖,用丹寅针,十五更船,平南奥山外平山,外过,用艮寅针,三更船,平大甘、小甘,外过,用丹艮针,四更船,平大武山。大武山,用单艮针,七更船,平乌丘山。乌丘山,用艮寅针,四更船,平牛山,用丑艮针,五更船,取东沙山。东沙山,用丑艮针,一更船,平官塘山,用丑艮针,一更船,取五虎山。(18)据《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》部分针路注记整理。载茅元仪:《武备志》卷二百四十,占度载,度五十二,航海,台北:华世出版社,1984年,第10193—10201页。

可见,从今越南南部昆仑群岛中的主岛昆山岛,经海南岛东岸,航至福建福州闽江入海口处的五虎门,转向地点密集,针位变化频繁,更数推算细致。因此,选择南海主海道往返的海船,“惟以指南针为则”,火长须按指南针精确导航,其“昼夜守视惟谨”的是针位的变换以及更数(航程)的推算,不敢有“毫厘之差”。吴自牧的记载透露了一个海船定位的方法:“舟中测水,约有七十余丈。”(19)同①。在针路导航中,根据山形或水势来确定船位,是为变换针位做准备。据此可以推断,吴自牧和赵汝适所描述的南海主航道已经是以针位和更数记录的针路。

赵汝适和吴自牧关于南海海道的记载虽未出现针位,但赵汝适在《诸蕃志》的“阇婆国”条中出现了针位:“阇婆国,又名莆家龙,于泉州为丙巳方,率以冬月发船,盖藉北风之便,顺风昼夜行月余可到。”(20)赵汝适:《诸蕃志校注》卷上,志国,阇婆国,冯承钧校注,第22页。“丙巳方”即航海罗盘上的丙巳缝针(157.5°),为南偏东22.5°。阇婆国约在今印尼爪哇岛,位于泉州的南偏西方向。赵汝适所说“于泉州为丙巳方”,显然是罗盘导航的一个针位。从福建沿海起航的海船,首先要选择南偏东的针位出港,然后再折而向西(21)逄文昱、韩庆、王娟:《针路之前南海海道补充叙事》,《南海学刊》,2020年第3期。。宋代文献关于航海罗盘针位的记载目前所见仅此一例,但说明南宋时东海至南海海道已经按针路行船。

在指南针未应用于航海的模糊航海时期,越洋航线只能利用季风作两地间的直航。使用航海罗盘导航后,越洋航线就可以按照针位变化进行规划,通俗地说,就是变直线航行为折线航行。这种折线航路,须以连续的针位来记录,即针路。宋代文献中尚未发现由连续的针位记录的针路,但南宋人周去非(1134—1189)清楚地描述了在越洋航线上舟师导航的全过程:

舟师以海上隐隐有山,辨诸蕃国皆在空端。若曰往某国,顺风几日望某山,舟当转行某方;或遇急风,虽未足日已见某山,亦当改方。苟舟行太过,无方可返,飘至浅处而遇暗石,则当瓦解矣。(22)周去非:《岭外代答》卷六,器用门(舟楫附),木兰舟,北平:文殿阁书庄,1937年,第80-81页。

这段描述与明代巩珍所记使用罗盘、针经、图式的导航方法几乎完全一样,都是以时间计航程,按风力调整航时,以山屿定船位,强调转向行船。只不过,周去非的描述没有体现罗盘、针经、图式、更数等要素罢了。“顺风几日望某山”就是航程(更数)推算;“舟当转行某方”就是变换针位使海船转向,进入下一航程;“或遇急风,虽未足日已见某山,亦当改方”,就是按实际情况调整航时(更数)。据此,有理由相信,彼时的越洋航海已经在按针路行船。至于周去非为什么漏掉了针位等关键要素,笔者以为这或许与作者的写作意图有关。《岭外代答》是作者为应付家乡父老的询问,而将自己在岭南为官时的见闻整理成书,因此不需要写得太过专业,通俗的表达更为合适。亦或许,对于当时正在形成中的“舟子秘本”,周去非这样的非专业人士也无缘得见,只能以非专业的描述来记录专业的针路航海。不过,周去非能够郑重其事地记载这些内容,说明他已意识到这是重要的航海技术进步。

从吴自牧、赵汝适、周去非等人的记载来看,南宋时按针路航海已经很普遍。

三、元代:针路的成熟

迨至元代,航路已有明确的针位记录。元成宗元贞元年(1295年),周达观随使团出使真腊(今柬埔寨),两年后回国,撰成《真腊风土记》。书中记载了从浙江温州到真腊的航路:“自温州开洋,行丁未针,历闽广海外诸州港口,过七洲洋,经交趾洋到占城,又自占城顺风可半月到真蒲,乃其境也。又自真蒲行坤申针,过昆仑洋入港。”(23)周达观:《真腊风土记校注》,夏鼐校注,北京:中华书局,1981年,第15页。周达观的这段记载虽然只有两个针位,并未形成以连续的针位记录的针路,但相信负责导航的火长一定掌握了从温州到真腊的完整针路。这条针路与赵汝适、吴自牧所记载的经南海主海道出洋航线是同一条针路,此时距南宋灭亡不过20年,该针路继承于宋代当为合理推断。

几乎同时,北洋航线也已经形成了针路。元代海运漕粮以供京师,主要航线是从江苏太仓的刘家港始发,沿海北上,终至天津直沽口,所经行海域多在长江口以北,因而又称为北洋漕运。北洋漕运航线并非一成不变,而是在海运实践中不断探索,逐步改进,渐趋成熟。至元十九年(1282),朱清、张瑄首开航路,“沿山捉岙”(24)赵世延、揭傒斯等纂修,胡敬辑:《大元海运记》卷下,漕运水程,《续修四库全书》第835册,上海古籍出版社,2002年,第513页。,乘潮而进,因道里迂回,耗时“两个月余,才抵直沽,委实水路艰难,深为繁重”(25)佚名:《海道经》,《丛书集成新编》第91册,台北:新文丰出版公司,1984年,第94页。。至元二十九年(1292),朱清、张瑄另辟航线。该航线离海岸稍远,漕船不再乘潮航行,而改乘西南季风和东南季风,因而须于夏季行运。若风信得便,航期将大为缩短,最快半个月即可到达,而且由于该航线离海岸稍远,避开沿岸的险礁浅滩,安全度有所提高。然而该航线仍不理想,“如风水不便,迂回盘折,或至一月四十日之上,方能到彼;倘值非常风阻,难度程限”(26)同①:第515页。。

至元三十年(1293),朝廷“继委千户殷明略踏开生路”。该航路“自刘家港开洋,至崇明州三沙放洋,望东行使入黑水大洋,取成山,转西至刘家港聚舟宗,取薪水毕,到登州沙门岛,于莱州大洋入界河”(27)同①:第515页。。殷明略的新航路远离海岸,为大洋航路。由崇明三沙出海后,即东驶黑水洋,并直取成山,整个航路全在大洋之中,更为便捷,且完全避开了近岸浅险水域,但对导航技术的要求也更高。元人纂修的《大元海运记》说:“万里海洋渺无际涯,阴晴风雨出于不测,惟凭针路定向行船,仰观天象以卜明晦。”(28)同①:第523-524页。清政府纂修的《钦定户部漕运全书》说:“海船畏浅不畏深,畏嶕不畏风,明人沿隩求道,非嶕即浅,自不若元代直放大洋为便。……大洋浩瀚,本无畔岸,舟人定之以更香,验之以水色,格之以针盘。”(29)《钦定户部漕运全书》卷九十,海运事宜,海洋运道,清光绪二年(1876年)刻本。这说明,殷明略所开航路是以罗盘导航的针路。

明朝人编写的《海道经》,其资料取自元代遗存,其中“海道”一节,详细记录了元代海漕针路,兹节录于下:

刘家港开船,岀扬子江。……瞭角嘴开洋,或正西、西南、西北风往,潮落,往正东,或带北,一字行使。戳水约半日,可过长滩,便是白水洋。……好风一日一夜,依针正北望,便是显神山。好风半日,便见成山。自转瞭角嘴,未过长滩,依针正北行使,早靠桃花班水边。……如在黑水洋内,正北带东,一字行使,料量风帆日期,不见成山见黑水多,必是低了。可见升罗屿海中岛,西边有不等矶,如笔架山样,即便复回,望北带西,一字行使,好风一日一夜,便见成山。……北向便是成山,如在北洋官绿水内,好风一日一夜,正北望见山,便是显神山。若挑西一字多,必是高了,但见赤山、九峰山、西南洋,有北茶山白蓬头,即便复回,望东北行使,好风半日,便见成山。一转过成山,望正西行使,……收到刘岛西小门,也可进庙前抛泊。刘岛开洋,正西行使,好风一日到芝界(罘)岛,东北有门可入。……沙门岛开洋,……收旅顺口。……三山西有南山,收进青泥洼。……三山北看青岛,……东北看盖州,……进入三叉河,收牛庄马头抛泊。

直沽开洋,望东挑南一字行使,一日一夜见半边山,便有沙门岛。……北沙门岛开船,东南山嘴,有浅,可挨中望东行使,好风一日一夜到刘岛,收入宫前。刘岛开洋,望东挑北一字,转成山嘴,望正南行使,好风一日一夜见绿水,好风一日一夜见黑水,好风一日一夜便见南洋绿水,好风两日一夜见白水。望南挑西,一字行使,好风一日,点竿累戳二丈,渐渐减作一丈五尺,水下有乱泥,约一二尺深,便是长滩。渐渐挑西,收洪,如水竿戳着硬沙,不是长沙地面,即便复回。望大东行使,见绿水,望东行使,到白水,寻长沙,收三沙洪。如收不着洪,即望东南行使,日间看水黄绿色,浪花如茶末水,夜间看浪泼,如大星多,即是茶山。……复回望西南行驶,见茶山,收洪后,住尽回帆程限。(30)佚名:《海道经》,《丛书集成新编》第91册,第94-95页。

从这段节录的文字可见,首先,元代海漕北上和南返均有成熟的针路可循。航向描述以东西南北为基准,调整航向用“挑”或“带”字,罗盘上24个方位字,每1字表示1个针位。如“望东挑南一字行使”,从罗盘上看,即“单乙针”;“正北带东一字行使”,即“单癸针”;“正西挑南一字行使”,即单庚针。以“字”来表示针位,明清时亦有沿袭,如明周玺《彰化县志》说:“舵工定针路而视所向用字也。”(31)周玺:《彰化县志》卷一,封域志,海道,清道光十六年(1836年)刊本。清《钦定户部漕运全书》载:“凡舟行过畲山,即四顾汪洋,无岛屿可依,行船用罗盘格定方向,转针向北略东行。如东南风,则针头偏东一个字,如西南风,则针用子午。”(32)《钦定户部漕运全书》卷九十,海运事宜,海洋运道,清光绪二年(1876年)刻本。清陈良弼《水师辑要》说:“故火长之定罗经者,船头从何字行,约有几更,该到何处下铁锥以取泥沙,则知更数之有准,针道之不移。或转字与否,随其分别矣。”(33)陈良弼:《水师辑要》,洋船更数说,清抄本。其次,元代海漕航路对山形水势的描述不厌其详,以供导航所用。比如对“山形”的描述,“可见升罗屿海中岛,西边有不等矶,如笔架山样”,将海中大小不一的礁石形态描绘毕肖,火长一眼便可辨识其形。再如对“水势”的描述:“日间看水黄绿色,浪花如茶末水,夜间看浪泼,如大星多,即是茶山。” 这是以水色定船位。“点竿累戳二丈,渐渐减作一丈五尺,水下有乱泥,约一二尺深,便是长滩。” 这是以水深和海底质地定船位。由此可见,元代海漕航路以连续的针位指引航向,以山形水势定船位,谓之完整而成熟的针路当无异议。

四、余论:南海更路簿的形成时间

北宋末年,指南针导航在东海、南海开始应用,至南宋时,在南海已成普及之势。元代,南海和北洋针路均已成熟。大量的文献记载表明,在指南针导航的发展过程中,南海更为重要。可以说,针路航海肇兴于南海。考之历史,这是必然的结果。西汉中期,汉武帝平南越,设九郡,开辟南海至印度洋远洋航路,南海自此成为航海贸易至为兴盛之域。东晋末年,法显自印度航海归国的航路表明,从闽越沿海纵越琼州海峡,过七洲洋,沿海南岛东岸南下,于海南岛南部海域航往中南半岛、爪哇岛各地的南海主海道已经被开辟出来。唐代贾耽总结的“广州通海夷道”,即广州至东南亚、南亚、西亚乃至东非地区的远洋航路,已具备针路的基本特征。至两宋时期,南海针路已经形成。

南海针路的形成并非一蹴而就,一定是在各海区更为原始的针路中提炼而成。常年航行于某海域的火长,以自己的经验总结出该海域的航行指南。此类航行指南,在很长一段时间里只是内部使用而不外传,即所谓“舟子各洋皆有秘本”(34)黄叔璥:《台海使槎录》卷一,赤嵌笔谈,水程,《丛书集成新编》第97册,第124页。。这种秘本就是原始的海道针经。南海更路簿也属于原始海道针经之一,从流传至今的几十种更路簿文本来看,还保持着原始状态。其原始性表现在:一、每条航线单独记录,互不关联;二、使用大量方言记录地名;三、书写不规范,别字异字较为常见。而从核心要素(起点、讫点、针位、更数)来看,更路簿与海道针经可谓别无二致,一脉相承。现藏于海南琼海的中国南海博物馆的冯安泰《广东省辖内流水簿》,表现出明显的更路簿向南海针路过渡的类型特征,最突出的就是一条更路中出现转针(两个以上的连续针位),这在其他更路簿中比较鲜见;而且该更路簿是海南岛本岛之间及其与广东沿海各地的贸易航路指南,而不是渔业更路。这些都充分说明了更路簿与南海针路的关系。相较于见诸史籍的海道针经,南海更路簿理应出现得更早。既然我们可以认定南宋初期南海海域已经普遍按针路行船了,那么更为原始的更路簿的形成至少不晚于这一时期。