“关系转向”视域下的符号影响力与东盟中心地位的构建

冯钧泽,谭树林

(南京大学 国际关系研究院,江苏 南京 210046)

随着南海经济潜能的开发及中美竞争的加剧,南海问题的性质发生了改变,由地区层面的传统的声索国围绕主权的纠纷变为全球层面的中美竞争的议题。在此过程中,东盟发挥其“小马拉大车”的作用,通过实施“对冲”战略限制乃至制衡大国行为,并将其权力机制化,逐步确立了东盟中心地位。

东盟中心地位(ASEAN Centrality)概念被东盟官方反复提及,但其具体内涵众说纷纭(1)Amitav Acharya,The Myth of ASEAN Centrality?Contemporary Southeast Asia, 2017, vol.39, no.2.。国内外学者对这一概念的阐释可分为三类:一是以安妮-玛丽·斯劳特(Anne-Marie Slaughter)和梅利·卡巴列罗-安东尼(Mely Caballero-Anthony)为代表的社会网络理论,用程度中心性、距离中心性和媒介中心性为指标对东盟中心地位进行量化分析(2)Anne-Marie Slaughter,America’s Edge: Power in the Networked Century,Foreign Affairs,2009, vol.88, no.1; Mely Caballero-Anthony, Understanding ASEAN’s Centrality: Bases and Prospects in an Evolving Regional Architecture,The Pacific Review,2014, vol.27, no.4.,但忽视了社会网络建立的关系过程;二是从东盟提供政治安全和经济合作的制度框架以及东盟规范对大国的约束角度分析的制度主义理论,认为东盟的中心地位便是区域合作发展的机制中心(3)周士新:《东盟在区域合作中的中心地位评析》,《国际问题研究》,2016年第6期;Evelyn Goh, Institutions and the Great Power Bargain in East Asia: ASEAN’s Limited ‘Brokerage’ Role, International Relations of the Asia-Pacific, 2011, vol.11, no.3.,但忽视了推动东盟制度建立和规范扩散的关系本位;三是世界政治的关系理论,认为东盟将区域大国纳入关系网络,通过对关系亲疏远近的管理调适、借力打力实现关系平衡,关系平衡在关系性权力的作用下制度化为“东盟中心”(4)魏玲:《关系平衡、东盟中心与地区秩序演进》,《世界经济与政治》,2017年第7期。。随着中美竞争的加剧,东盟中心地位在东盟外部遭受了“印太战略”“美英澳同盟”“四国机制”的冲击和挑战,东盟内部一些国家的不团结和不一致以及政局动荡不安也使得东盟中心地位的存续成了一个疑问(5)参见韦宗友:《印太视角下的“东盟中心地位”及美国-东盟关系挑战》,《南洋问题研究》,2019年第3期;王传剑、张佳:《“印太战略”下“东盟中心地位”面临的挑战及其重构》,《国际观察》,2021年第3期;陈宇:《地区秩序转型与东盟中心地位的消解与再塑》,《太平洋学报》,2021年第5期;吴琳:《中美制度竞争对中心地位的冲击——以东盟地区论坛(ARF)为例》,《外交评论》,2021年第5期。。

上述文献从不同理论视角解读东盟中心地位,成为本文研究的基础,但也存在不足之处:第一,以单一网络、制度或关系角度分析东盟中心地位的构建过程;第二,在关系理论中,笼统地将“关系平衡”制度化为“东盟中心”,缺乏对这一过程的具体学理阐释;第三,缺乏对东盟中心地位能否长久存续的学理性研究。本文尝试解决以上三个问题,弥补既有研究之不足。

一、国际关系理论中的权力与影响力

西方主流国际关系理论对权力的定义停留在资源维度,认为权力是一种资源。E·H·卡尔将权力限定为控制经济、操纵军事以及引导舆论的能力(6)Edward Hallet Carr,Twenty Years Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, London: Macmillan and Co.Ltd, 1946, pp.102-145.。汉斯·摩根索将权力定义为“人对其他人的头脑和行为进行控制的力量”(7)汉斯·摩根索:《国家间政治》,李晖等译, 海口:海南出版社, 2008年,第36页。,政治权力使得行使主体通过对客体思想的影响而对客体的行为进行控制,并区分了权力与影响力的概念,如美国总统采取了国务卿的建议,国务卿才具有影响力,但其不能使总统强行接受,所以国务卿没有对总统的权力。战争相关指数(correlates of war)用可以直接转化为国家军事实力的三大领域和六项指标来界定国家的权力(8)A.F.K.Organski and Jacek Kugler, The War Ledger, Chicago: The University of Chicago Press, 1980,pp.36-37.。以上对权力的定义是古典现实主义的物质资源视角。然而,约瑟夫·奈指出,除了以物质资源为基础、以威逼利诱为特征的硬实力之外,权力还有着第二张面孔,即以文化理念、价值观和制度等观念性资源为基础,以同化而非强制别人为特征的软权力(9)约瑟夫·奈:《软实力》,马娟娟译,北京:中信出版社,2014年,第8-11页。。无论是古典现实主义的硬权力还是约瑟夫·奈的软权力,对权力的定义都是一种作为资源的个体性权力。肯尼思·沃尔兹则认为权力来源于结构,权力的分配不是一种单位特征,而是一个体系概念(10)Kenneth Waltz, Theory of International Politics,Readings: Addison-Wesley, 1979, p.98.。罗伯特·基欧汉将国际制度作为另外一个体系变量,国际制度在建立过程中甚至可以作为霸权国的个体性权力,一旦国际制度建立起来便成为自立自为的制度性结构权力(11)秦亚青:《世界政治的关系理论》,上海:上海人民出版社,2021年,第323页。。亚历山大·温特用霍布斯文化、洛克文化和康德文化界定了国际体系观念结构,形成了规范性结构权力(12)亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海:上海人民出版社,2014年,第298-301页。。由此可见,新现实主义、新自由主义和结构建构主义对权力的定义都是一种作为资源的结构性权力。依照这种定义,东盟对中美的作用力不是权力,因为东盟并不具有强大的物质资源及由此派生而来的观念性资源,而是一种影响力,且只有中美接受了东盟的建议或机制框架,东盟才具有影响力。

此外,一些国际关系学者扩大了权力的内涵,认为还可以从关系维度理解权力。1950年,哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)和亚伯拉罕·卡普兰(Abraham Kaplan)在其著作《权力与社会》中开创性地区分了旧式的“作为资源的权力”路径和新式的“关系性权力”路径,他们将权力定义为行为体之间的因果关系,即行为体A至少部分地导致了行为体B行为的变化(13)David A. Baldwin, Power and International Relations, in Water Carlsnae, Thomas Risse and Beth A. Simmons, eds., Handbook of International Relations,London: Sage Publications, 2013, pp.274-275.。自此,权力实现了由资源属性概念向关系概念的转变。迈克尔·巴内特(Michael Barnett)和雷蒙德·杜瓦尔(Raymond Duvall)则在权力的关系维度下继续发展,以关系类型是互动关系或结构关系,作用方式是直接作用或弥散作用将权力分为强制性权力、制度性权力、结构性权力和建构性权力四种类型,实现了权力关系维度下个体性权力向结构性权力的转变(14)Michael Barnett and Raymond Duvall, Power in International Relations, International Organization, 2005, vol.59, no.1.。虽然人们对权力的定义很难达成一个完全的共识,但“大多数分析家还是承认,权力基本上是指一个行为者或机构影响其他行为者或机构的态度和行为的能力”(15)戴维·米勒、韦农·博格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来等译,北京:中国政法大学出版社,1992年,第594-595页。。依照这种定义,东盟对中美的作用力既是一种权力,也是一种影响力。

秦亚青将以上两种看法进行了整合,提出了“关系性权力”(relational power),认为关系就是权力(16)秦亚青:《关系与过程》,上海:上海人民出版社,2012年,第68页。。Relational power在中文中对应着三个名词:一是社会学研究中的“关系权力”,指的是存在于主体间层面的非正式补充性权力,源于组织内外的领导人之间的私人关系,这种关系权力是依靠一系列关系网络建立起来的一种独特的影响力(17)关于社会学中的关系权力,参见Harvard Business Essentials, Power, Influence and Persuasion, Boston: Harvard Business School Publishing Press, 2005; Vidula Bal, Michael Campbell, et al.,The Role of Power in Effective Leadership: A Center for Creative Leaderships Research White Paper,Greensboro: Center for Creative Leadership, 2008.;二是苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)等西方学者基于因果式思维在关系维度对权力的理解,也被译为“关系性权力”,指的是强者依靠资源不对称分配优势故而能够支配弱者,使得弱者做其本来不乐意做的事(18)苏珊·斯特兰奇:《国家与市场》(第三版),杨宇光译,上海:上海人民出版社,2019年,第29页。;三是秦亚青世界政治的关系理论下的“关系性权力”,它是以阴阳关系为元关系而非二元对立,基于关系性思维而非因果性思维,注重情感性而非理性,过程主导而非结果主导,谋求合作而非对抗,彻底突破西方冲突式思维的权力。从资源维度和关系维度来看,关系理论下的关系性权力是一种权力资源来自关系,并可以通过关系加以使用的权力形态(19)秦亚青:《世界政治的关系理论》,第327页。。如孩子本身没有物质性实力,但是可以极大地影响到父母,孩子的权力来自与父母的这种亲情关系。在西方主流理论资源维度下,东盟并无强大的物质性资源(军事和经济实力);在西方理论的关系维度下,也是强资源国掌握强关系来支配他者。但东盟是弱资源国集团掌握强关系,而且并不以支配他者而以寻求地区合作为目标。因此,西方现有理论无法解释东盟居于地区合作驾驶席位的实践。本文认为,西方主流理论的权力是资源维度的权力,挑战者提出的关系维度实际上便是权力在实施过程中对他者产生的影响,即国际政治的本质是由权力关系塑造的(20)亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,第98页。,亦即权力的实施必然发生在关系过程中(21)David A. Baldwin, Power and International Relations, in Water Carlsnae, Thomas Risse and Beth A. Simmons, eds., Handbook of International Relations, London: Sage Publications, 2013, pp.273-297; Stefano Guzzini, Power and Cause, Journal of International Relations and Development, 2017, vol.20, no.4.。进而,遵循世界政治的关系理论的定义,本文将弱资源国依托关系并管理关系进而反领导强国的作用力定义为影响力,亦即关系性权力。

二、符号影响力:定义、符号关系化与关系符号化

依托世界政治的关系理论,本文对关系性权力进行再划分,引入社会学和语言学的符号权力,结合东盟作为大国交流平台的外交实践,将符号权力重构为作为关系性权力的符号影响力。接下来将对符号影响力进行定义,并分析其作用的过程,即符号关系化与关系符号化过程。

(一)符号影响力的定义

符号影响力(symbolic influence)是一个由符号权力(symbolic power)引申而来的概念。在社会学和语言学中,对符号性权力的定义可分为三类。一是首次提出符号性权力概念的布尔迪厄的定义,他将符号性权力定义为通过对他人的约束,确立权力支配者在社会等级制度中的优势地位的压迫性权力,如通过语言发音界定中下层,通过送别人其无能力回礼的贵重礼物使其欠人情债处于被动地位(22)Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power,Cambridge: Polity Press, 1991, pp.163-170.。二是以约翰·B·汤普森为代表的将其定义为通过媒介影响他人行为的能力,即“通过符号性形式的生产和传播,干预事情进程并影响他人行为而创造事情的能力”(23)John. B. Thompson,The Media and Modernity: A Social Theory of the Media,California: Stanford University Press, 1995, pp.12-17.。符号性形式主要是指电视、电报、录音带等媒介。如在伊朗霍梅尼革命中,将霍梅尼在国外的演讲录音带带回国内,录音带变成了一种符号性武器。三是一些中国学者将“尼加拉”(东南亚剧场国家)所蕴含的观念性内容(如仪式、荣誉等)(24)克里福德·格尔兹:《尼加拉:十九世纪巴厘剧场国家》,赵丙祥译,上海:上海人民出版社,1999年,第116-139页。抽象为符号性权力,指“尼加拉”统治者对边缘地区的统治是松散且有名无实的符号性控制(25)张帆、杨潇:《尼加拉体系:理解东南亚国际关系的新视角》,《世界经济与政治》,2020年第11期。。

以上三种对符号性权力的定义虽有不同,但有共性:第一,将符号性权力定义为观念性权力,重文化而轻物质;第二,将过程视作背景,着重关注符号性权力建立之后的支配者对被支配者的压迫;第三,都是一个有主体过程(owned process),即由一个肇始者有意识、有目的地推行(26)雷切尔的过程分类法,将过程分为有主体过程(owned process)和无主体过程(un-owned process)。详细介绍见秦亚青:《关系与过程》,第52页。;第四,在符号性权力建立过程都是通过理性建立认同,即权力支配者为了获得被支配者的认同而采取理性行为。

当我们将符号性权力应用于解释东盟对外决策,便发现不符合地区实际。首先遇到的问题便是,权力应是物质、经济或文化力量优势者对劣势者的支配或强制,在国际关系中便是大国对小国的作用力,那么中小国家对大国的支配叫做什么?其次,东盟并非东亚地区实质的权力中心(27)祁怀高:《东亚区域合作领导权模式构想:东盟机制下的中美日合作领导模式》,《东南亚研究》,2011年第4期。,但是东盟又发挥了合作平台的功能性中心地位(28)Julio Santiago Amador III, ASEAN in the Asia Pacific: Central or Peripheral?,Asian Politics and Policy,2010, vol.2, no.4.,这种权力中心与功能性中心的分离异化便是一种符号性作用,因为东盟并不能依靠其功能性中心地位对地区大国进行经济制裁,东盟的功能性中心仅能用于合作而不能对抗,换言之,东盟的作用力是一种合作安全规范下的符号性作用力。东盟的符号性作用具体表现为:第一,如布尔迪厄符号性权力中借助语音来界定中下层一般,东盟借助规范提出规则并设定议程推动大国在东盟规范下被社会化(29)秦亚青、魏玲:《结构、进程与权力的社会化》,《世界经济与政治》,2007年第3期。,维护东盟符号性制度中心作用(30)魏玲:《小行为体与国际制度》,《世界经济与政治》,2014年第5期。;第二,约翰·B·汤普森的符号性权力依据媒介约束他者,而规范与制度正充当了东盟共同体的核心与媒介(31)魏玲:《规范·制度·共同体——东亚合作的架构与方向》,《外交评论》,2010年第2期。,成为东盟护持其中心地位的符号性手段;第三,正如尼加拉统治者依据观念性权力资源对边缘地区的统治是松散的符号性统治一样,东盟主导下的东亚地区合作机制也常常被批为不具有法律约束力且不能产生立竿见影效果的“清谈馆”,只是一种符号性的软性制度进程(32)魏玲:《关系、网络与合作实践:清谈如何产生效力》,《世界经济与政治》,2016年第10期。。东盟软性制度具体表现为联合宣言、声明、倡议、计划和没有约束力的区域间合作协定(33)郑先武:《区域间主义治理模式》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第324页。。然而,符号性作用并非无用,潘克认为表面低效的清谈在经过多次重复之后产生的政治累计和政治符号效应促使了相关目标的达成(34)Diana Panker, The UNGA-A Talking Shop? Exploring Rationales for the Repetition of Resolutions in Subsequent Negotiations,Cambridge Review of International Affairs, 2014, vol.27, no.3.。至此,定义纷繁的符号性权力在东亚地区合作进程中实现了定义的交融,东盟主导的地区实践是一种符号性作用力的作用进程。

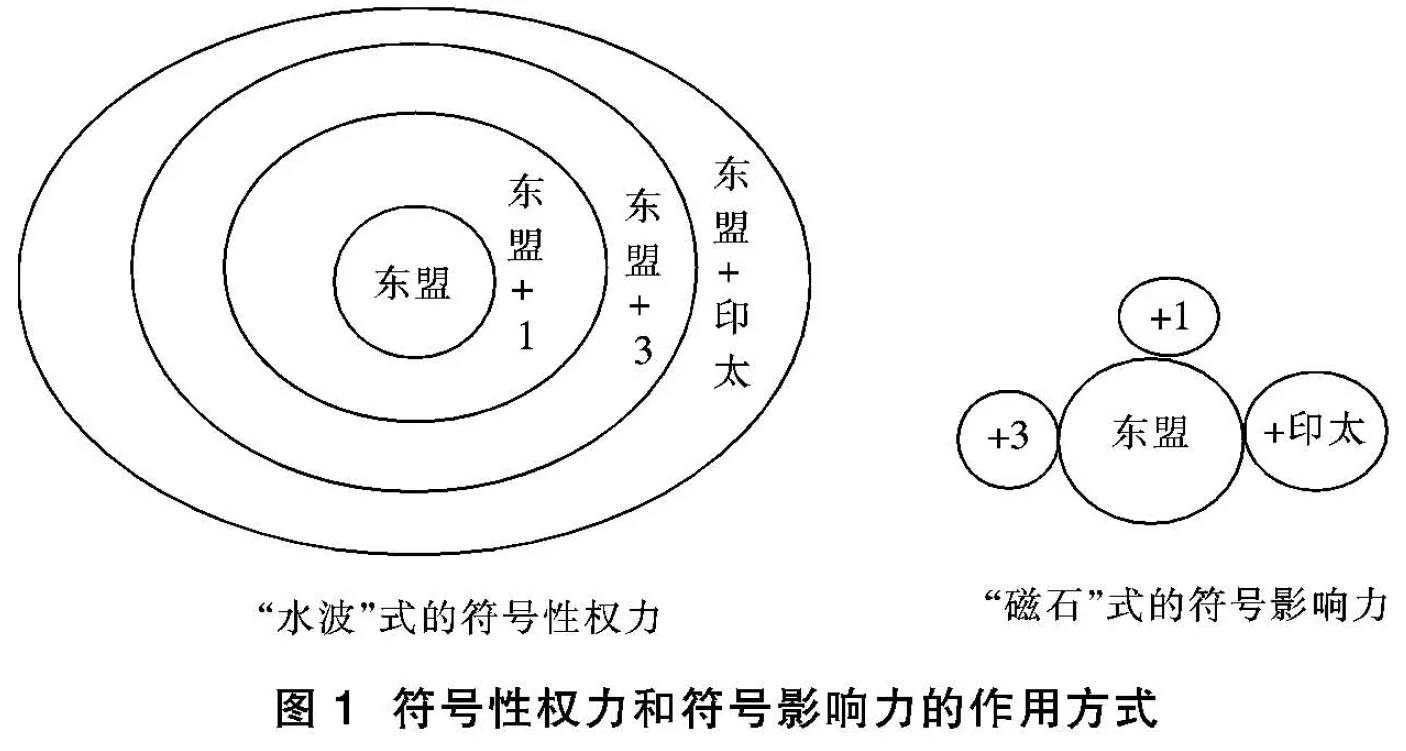

因此,为了适应东亚国际关系实际,更好解释东盟外交实践,同时弥补符号性权力在东亚的解释力不足,本文依托国际政治的关系理论的关系本位、过程实体,将符号性权力重构为符号影响力。本文对符号影响力的定义是:资源弱势方通过关系网络中的符号(如机制、规范、话语等)对作用国进行的软性且有限的约束,促使作用国重新评估利益得失,逐步接受并认可这种影响,做出改变行为形成符号认同的一种关系性权力,而符号认同又为符号影响力提供了新的动力。二者区别如图1所示(35)需要区别的是,秦亚青教授用“多重同心圆”喻指东盟的关系性中心地位,而本文用“多重同心圆”的水波样式喻指权力的单向作用方式。参见秦亚青:《世界政治的关系理论》,第291页。,符号性权力如水波,而符号影响力如磁石,前者由一中心逐步蔓延、逐级递减,后者则同时作用、同步存在,因超乎主客观的主体间性互动而具有了生生不息的动力。即权力是单向传递的,来自结构;而影响力是双向互动的,源自关系(36)秦亚青:《世界政治的关系理论》,第321页。。显然,东盟中心地位应当是符号影响力地位。

与符号性权力相对应,符号影响力也应当有四个特性:第一,符号影响力也是一种观念性影响力。符号性权力的实体主义做法是依托个体的物质能力(硬实力)或是吸引能力(软实力)或是巧妙地使用实力(巧实力)(37)秦亚青:《关系与过程》,第67页。,而符号影响力的动力来自流动的关系。如自1991年中国与东盟关系变敌对为友好以来,东盟依托这种友好关系而非其实力限制了中国使用武力。

第二,符号影响力将过程视作本体,而不是平台和背景,关注行为体互动的过程。如东盟在与大国交往过程中,利用关系平衡,充当各国交流的平台以维持其在南海区域合作中的中心地位(38)魏铃:《关系平衡、东盟中心与地区秩序演进》,《世界经济与政治》,2017年第7期。,这便是东盟符号影响力发挥作用的体现。

第三,符号影响力是一个无主体过程,即是在无肇始者和无意识的情况下形成的(39)Jackson and Nexon, Relations Before States: Substance, Process and the Study of World Politics,European Journal of International Relations,1999, vol.291, no.5.。如东盟符号影响力的发挥并不是由某一具体国家肇始,并且由于东盟的“舒适度”规范和“最小制度主义”原则(40)秦亚青、魏铃:《结构、进程与权力的社会化》,《世界经济与政治》,2007年第3期。,这一过程也不是某一具体国家能控制的。

第四,符号影响力的发挥需要通过情感性关系而非理性建立集体认同。如东南亚国家被殖民历史以及同属中小国的身份,使其拥有了共同情感基础,1997年的东南亚金融危机更使他们意识到团结合作发挥集体影响力的重要性。

(二)符号关系化与关系符号化

布尔迪厄认为,符号体系有着认知、交流和社会区隔三大功能(41)张意:《文化与符号权力——布尔迪厄的文化社会学导论》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第176页。。布尔迪厄深受涂尔干的影响,从结构和建构角度剖析符号体系。第一,符号体系首先是“建构中的结构”,即符号赋予社会世界以意义和规则,这一秩序在关系理论中表现为施动者关系网络的总和。第二,符号体系是“被建构的结构”,符号作为交流结构被施动者内化,表现在关系理论中便是施动者依据适当性逻辑行事。第三,符号为统治提供合法化演说,即符号使得社会自然地发生统治者和被统治者的社会区隔。而关系理论中的符号影响力是一种共享的关系性权力,力求跨越社会区隔,大国和小国共同合作,大国在感觉不适时不会去谋求支配小国,而是进行及时反馈,和平协商。

因此,东盟符号影响力的运作主要通过三种方式:关系网络、适当性逻辑和符号接受者的反馈,即符号关系化过程。首先,从宏观层面上,由于东盟缺乏物质性实力,只能依靠其处于关系网络中的中心地位发挥符号影响力(42)董贺:《关系与权力:网络视角下的东盟中心地位》,《世界经济与政治》,2017年第8期。,即依据关系网络塑造规范,建立机制。其次,当东盟向其他行为体施加其符号影响力时,不可避免地发生矛盾与冲突,此时东盟会依据适当性逻辑解决问题,即“哪个行为更恰当”,而非物质主义者主张的因果性逻辑。最后,如果东盟的符号影响力适用范围或作用方式使得符号形式接受者(主要是大国)不满或不舒服,大国会进行反馈,使其调适以维持地区关系平衡。

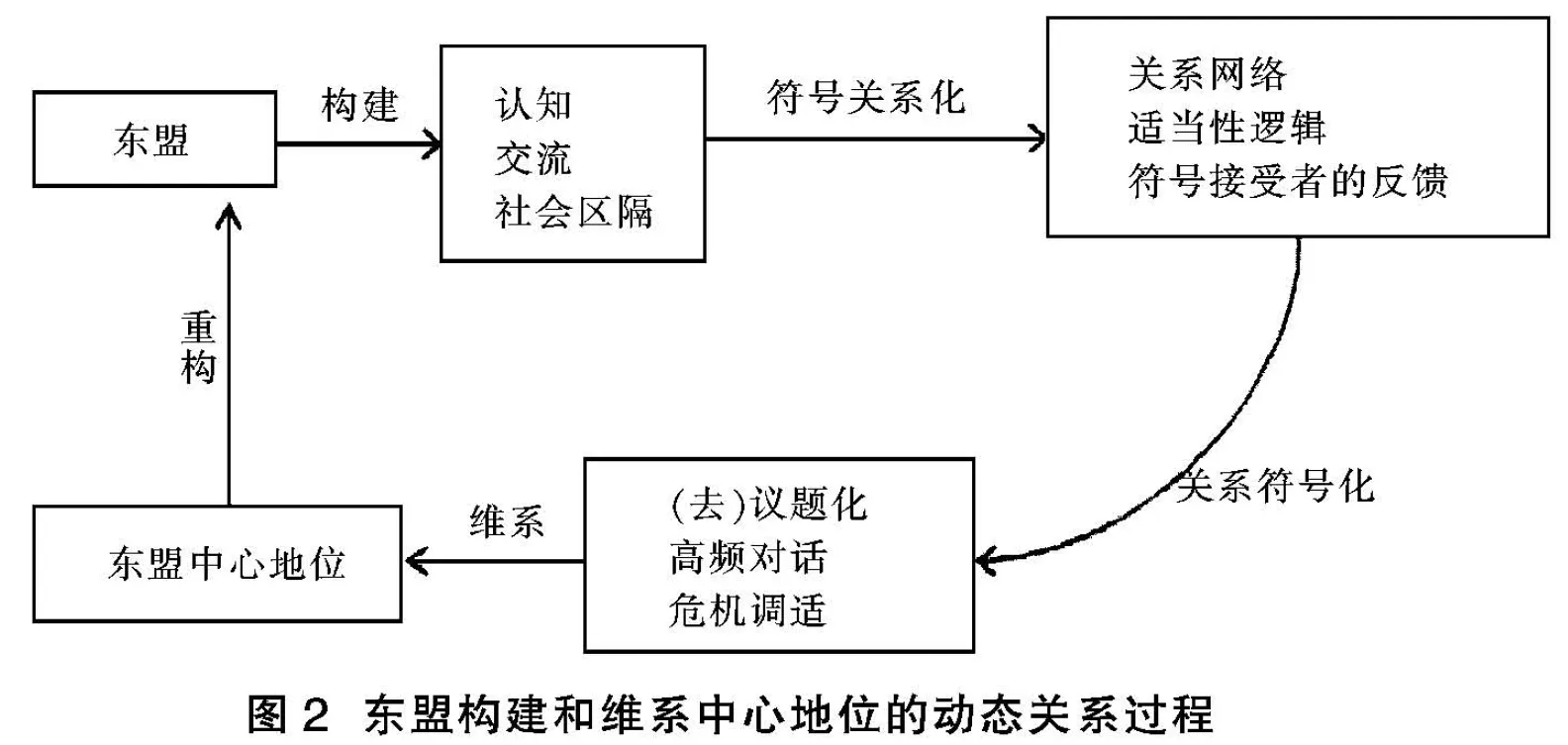

过程是将结构与施动者联系起来的互动特征,而机制则是规范作用于施动者的具体方式(43)Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.134.。因此,东盟若想维系其中心地位,必须在符号影响力作用下将东盟中心地位符号(机制)化,即关系符号化过程。如图2所示,东盟符号影响力发挥作用的机制有三:(去)议题化、高频对话和危机调适。

第一,当东盟内部国家之间发生争执时,东盟会将相关议题纳入合作框架之中,即议题化。东盟根据外部环境变化不断做出调适,在此过程之中谋求发挥其符号影响力影响相关施动者的行为。当外部环境不利于东盟之时,东盟会依据其关系网络和互动进程收缩其符号影响力的应用范围,并将相关议题移出东盟的合作框架,即去议题化。不论是议题化还是去议题化都发生在东盟为中心的平台之上,所以东盟的符号影响力有一定的实际效力;但议题化和去议题化都高度依赖外部环境,所以东盟的符号影响力又具有有限性。

第二,东盟符号影响力的发挥极大地依赖于高频对话。高频对话是东盟关系网络得以维系运转的前提,也是东盟适当性逻辑和符号形式接受者反馈的运行机制。在东盟内部,成员国通过高频对话进行协调,这是东盟符号影响力得以运转的前提与基础;在东盟外部,东盟通过高频对话建构以东盟为中心的合作平台,突破传统权力政治思维限制,发挥“以小制大”的符号影响力。高频对话也会产生“伙伴压力”,即当其他施动者都认可东盟的符号影响力时,那些保持沉默或消极应对的国家便会受到道德上的压力,从而会有相当一部分国家被动认可东盟的符号影响力,从而赋予以东盟为中心的合作平台以新的动力。

第三,东盟符号影响力的作用还依赖于危机调适。当东盟对外实践面临危机之时,东盟便会因为危机而思考其惯习的实践带来的问题,并做出行为调适。借助这一时机,东盟重新思考、组合和创新,从而开启了社会结构的变革(44)朱立群、聂文娟:《社会结构的实践演变模式——理解中国与国际体系互动的另一种思路》,《世界经济与政治》,2012年第1期。。借助议题化与去议题化、高频对话和危机调适三种手段,东盟与其符号影响力接受国在关系网络、适当逻辑和互动反馈的过程之中加固了后者的利益认同,从而使他们主动调适自身行为以维护东盟的符号影响力。

三、东盟符号影响力持续作用的动力:关系流动与符号认同

安东尼·吉登斯在评论符号互动论时认为,如果想要发挥“主我”的主观能动性,必须将主体中心化,而主体的中心化要通过话语才能够实现(45)毛晓光:《20世纪符号互动论的新视野探析》,《国外社会科学》,2001年第3期。。因此,如果想要发挥东盟的主观能动性,使得东盟中心地位构建起来并长久存续,必须依赖于作为符号的话语互动。关系变动不居,处于永恒的绝对运动之中(46)秦亚青:《关系与过程》,第59-69页。。但是绝对运动的关系必有一个相对静止的载体,本文认为这个载体便是话语,因此以话语代替关系作为分析变量。

(一)符号认同与东盟议程变化

话语能够建构社会事实,话语的变迁体现社会的变迁(47)袁周敏:《中国-东盟贸易关系的话语建构》,施旭主编:《当代中国话语研究》,北京:高等教育出版社,2014年,第48页。。由话语变迁引起的变化是常见的规范转变(48)Amitav Acharya,Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics,Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p.46.。去殖民化话语构建在战后东南亚国家的民族国家建设中发挥了极大作用,东南亚各国还引入联合国的主权平等系列规范,成为自身的规范内容。对主权平等规范的强调在这一时期的《曼谷宣言》(1967年)、《东南亚友好合作条约》(1976年)、《关于设立东盟秘书处的协定》(1976年)等文件中较为常见。除此之外,这一时期东盟谋求自身独立地位,在大国集团之间寻求平衡的意图在相关文本中也得到体现。这一时期的东盟经济和社会领域虽然也得到了些许发展,但其主要关注点仍然在安全领域,如解决东盟内部南海声索国之间的主权争端和柬埔寨问题等。在当时,东盟的最高权力机构是东盟外长会议,而仅仅以东盟成立最初两年的外长会议为例,安全合作议题的数量是其他议题的两倍多(49)王士录、王国平、孔建勋:《当代东盟》,成都:四川人民出版社,1998 年,第125页。。自东盟成立起到冷战结束,东盟国家之间的合作大多集中于政治安全领域,经济领域的合作仅限于达成些许共识。

然而,安全是一种极其主观的认知,也是一种社会建构与话语实践的产物(50)孙吉胜:《跨学科视域下的国际政治语言学: 方向与议程》,《外交评论》,2013年第1期。。冷战结束后,对多数国家来讲,经济领域的安全比传统的政治和军事领域安全更为重要。自东盟成立以来,发表的正式文本中关于建设政治、经济和文化共同体的比例为7∶29∶4(51)ASEAN Legal Instruments, List of Instruments(April 18, 2022), http: // agreement. asean. org/ search/ by_ pillar/1.html.,中心任务实现了从政治安全领域到经济领域的转变。发生这种转变的原因有两个,一是全球政治博弈转向了经济博弈,二是东盟以区域化的方式来应对全球化的冲击。为了实现其经济发展的目标,东盟基于内部的符号认同采取了两种方式:第一,实行开放式地区主义,构建以“10+X”模式为代表的地区关系网络,发挥其符号影响力;第二,东盟不断整合其内部资源,从东盟六国到十国,以扩容成员国的方式增强自身实力,从而在国际层面上扩大其符号影响力。由此可见,符号认同的变化也体现了从政治安全议程下的符号影响力向经济领域内的符号影响力的转变。

(二)符号认同与东盟规范的扩展

世界政治中的弱小行为体能够依靠观念和规范发挥能动性作用(52)Amitav Acharya,Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics,Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p.41.。不同于强大的欧盟能够依靠机制发挥作用,相对弱小的东盟则更看重规范建设。东盟虽然缺乏物质实力,但是其他行为体参与以东盟为中心的社会化使得东盟获得了区域政治和体制影响力(53)Iris Chen Xuechen,The Role of ASEAN’s Identities in Reshaping the ASEAN-EU Relationship,Contemporary Southeast Asia,2018, vol.40, no.2.。弱小行为体能够通过对话和协商的方式影响观念变迁和规范的传播,换言之,话语这一符号构成了一种软性的影响力,这种影响力便是符号影响力。东盟符号性中心地位的建立在很大程度上依赖于“东盟方式”的符号认同在地区的传播。越来越多的国家开始接受东盟的规范,东盟规范正以纵向与横向两种方式扩散,纵向指的是随着东盟内部成员国逐渐增加规范扩散传播,横向指的是从东盟向东盟以外的东亚地区传播。前者是建立在认同基础上的“内化”高级阶段,后者则是带有功利性色彩的初级“内化”(54)程晓勇:《东盟规范的演进及其对外部规范的借鉴: 规范传播视角的分析》,《当代亚太》,2012年第4期。。由此可见,作为规范的符号内嵌入施动者形成话语符号认同,而符号认同又促使了东盟规范的传播。

第一,随着越南、老挝、缅甸和柬埔寨在20世纪90年代逐一加入《东南亚友好合作条约》(1976年),正式加入东盟,东盟成员国由六国发展为十国,东盟规范在东南亚地区内得到了进一步的传播。第二,东盟规范开始在南海区域以外地区扩展,标志便是东盟地区论坛的成立。《东盟地区论坛概念文件》(1995年)是东盟规范向区域外传播的表现。世界大国无论是出于传播规范还是利用东盟的目的,都接受了东盟规范,这体现了东盟符号影响力的软制衡作用。第三,东盟规范开始了从亚太向印太传播的努力。《东盟印太展望》(2019年)以和平发展和包容合作等原则消解了美、日、印、澳等国针对中国的印太战略(55)刘琳:《东盟“印太展望”及其对美日等国“印太战略”的消解》,《东南亚研究》,2019年第4期。,进一步扩散了东盟规范。而东盟规范作为东盟符号影响力的作用符号,规范的扩散意味着符号影响力作用范围的间接扩大。

(三)符号认同与东盟中心地位

东盟的建立源于一些东南亚国家的联合与自强需求,以应对复杂的大国竞争环境(56)李优坤: 《小国大外交: 东盟外交策略及启示研究》,北京:世界图书出版公司,2015年,第150页。。但是在美苏冷战的大背景下,东盟秉持着坚决抵制共产主义的符号认同,坚定地倒向了美国为首的西方阵营。在经济上,东盟国家依赖于美国的投资和援助;在军事安全上,东盟部分国家紧紧围绕在美国周围,如菲律宾、泰国加入了美国主导的双边军事同盟。

东盟处在一个动态和外向的区域,这使其在冷战后符号认同转变为积极对外型成为可能(57)ASEAN 2025: Forging Ahead Together(November, 2015),https: // www. asean. org/ wp-content/ uploads/ 2015/12/ASEAN-2025-Forging-Ahead-Together-final.pdf.。以“10+1”“10+3”和“10+6”等“10+X”模式为基础,将国际上的政治经济大国纳入如东盟地区论坛的多边合作平台之中,构建以东盟为中心的关系网络,发挥东盟的符号影响力。在东盟符号影响力的作用下,大国处于东盟关系网络中,为了不被边缘化,必须认同东盟制定的一系列条件。如参加东亚峰会必须要满足东盟设定的三个关系性门槛:与东盟是全面对话伙伴关系、与东盟发生实质的政治经济联系和加入《东南亚友好合作条约》。除此之外,东盟每年举行1 000多个会议(58)Walter Woon,The ASEAN Charter Ten Years On,Contemporary Southeast Asia, 2017, vol.39, no.2.,与各国进一步搭建友谊关系网络,成为其发挥符号影响力的重要路径。

四、结 语

东盟的符号影响力以“润物细无声”的软性方式,对地区大国的行动起到了关系制衡的效果,最终构建了东盟的中心地位。东盟与周边国家关系互动过程中形成的符号认同,将东盟议程集中到符号影响力强有力作用的经济领域,扩大东盟符号影响力的符号机制并稳步扩宽作用路径,为符号影响力注入源源不竭的动力。符号影响力的持续存在,使得东盟中心地位能够长久存续。

虽然在当前情况下,中美都承诺维护东盟中心地位,但随着中美竞争的加剧,东盟国家仍然面临着“选边站”的风险(59)Maria Siow, Us-China Rivalry: Is the Pressure on for ASEAN Countries to Choose Sides? (April 11, 2021), https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3129020/rise-flesh-eating-ulcers-australias-victoria-state.。美国在与一些东盟成员国开展合作时,常常附加一系列政治条件,试图事实上瓦解东盟中心地位(60)杨悦:《东盟对中美竞争的认知与应对》,《国际问题研究》,2021年第4期。。但中国作为东盟国家搬不走的邻居,给予了东盟中心地位一以贯之的支持与维护。因此,只要中美在南海区域的均势仍然存在,东盟作为一个整体的符号影响力与中心地位便具有现实的物质性权力基础。即使未来个别东盟成员国迫于美方压力选择“选边站”,东盟仍然能够发挥符号影响力,通过符号关系化(关系网络、适当性逻辑和符号接受者的反馈)以及关系符号化(议题化与去议题化、高频对话和危机调适)过程,以和平方式维护东盟整体的协调一致,如东盟抵抗住域外大国的压力,坚持以尊重成员国主权的东盟方式处理2021年缅甸军政府政变。实际上,东盟中心地位的构建与东盟符号的传播涉及两个方面:一是东盟符号的横向传播,亦即东盟符号在地区内乃至全球范围内的普及;二是东盟符号的纵向深化,亦即东盟符号的适应性和韧性,东盟成员国间依据合作安全惯性形成符号认同,自觉地维护东盟中心地位。这是未来大多数东盟成员国不会选择“选边站”的原因,也是东盟中心地位能够长久存续的根源。

然而,东盟的符号影响力也有其局限性。第一,东盟的符号影响力依赖于善意大国的积极支持。第二,东盟究其根本还是一个小国集团,其充当的是合作的推进者,而非秩序的主导者。第三,东盟的符号影响力可能仅在地区层面稳定地发挥作用。具体而言,虽然东盟的符号影响力有限,但无疑也是有效的。于中国而言,应继续支持东盟发挥符号影响力,推动其外溢至双边乃至全球层面。