新农合、灾难性医疗支出与贫困脆弱性

罗斯丹,闫珊珊

(中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100)

一、引 言

中国减贫事业在经历了改革开放时期“扶贫攻坚”、新时期“脱贫攻坚”的历史阶段后,于2021年全国脱贫攻坚总结表彰大会上向全世界宣告,脱贫攻坚战取得全面胜利,绝对贫困业已消除。然而,消除绝对贫困不等于消除贫困,许多贫困人口摆脱绝对贫困后依然脆弱,需要公共政策和服务的长期支持。[1]

与绝对贫困仅关注维持居民基本生活需求不同,相对贫困更加关注个人或家庭的生活状况与社会平均水平的差异程度,涵盖处于绝对贫困边缘的易返贫人群、隐性贫困人群和低收入人群。[2-3]相对贫困人口更容易在面临风险冲击时重返或陷入绝对贫困,可见,相对贫困具有动态特征。世界银行将贫困脆弱性定义为个人或家庭在未来某一时期因风险冲击导致福利降低的可能性。[4]作为贫困衡量指标,贫困脆弱性不仅反映当期贫困,还能预测个人或家庭在面对未来各种不确定因素时陷入贫困的概率,是一种动态的、前瞻性的表达方式。[5]因此,在相对贫困治理阶段,贫困脆弱性指标是相对贫困人口识别及贫困程度测量的重要工具。

健康风险是造成农村贫困的重要原因,2017年我国剩余贫困人口中因病致贫、返贫的比例高达44%。一方面,健康冲击会减少个体生产性投资支出,降低劳动所得;另一方面,会增加个体或家庭的医疗支出[6],尤其当医疗支出超出支付能力时,将引发灾难性医疗支出。面对灾难性医疗支出,相对贫困人口更容易放弃就医,从而使健康状况恶化,进一步降低未来收入和健康水平,陷入贫困陷阱。[7]

为减轻农民因疾病带来的经济负担,缓解因病致贫和因病返贫,我国自2003年开始建立新型农村合作医疗(简称新农合)制度,2010年基本实现农村居民全覆盖。新农合实施以来,参合者生病得以就医的概率提高6% ~8%,[8]住院自付支出减少57%,贫困发生率降低5% ~7%。[9]以新农合为主的各项医保扶贫政策累积惠及贫困人口就医1.8亿人次,减轻贫困人口医疗费用负担1188.3亿元。

学术界对于新农合减贫的效果存在争论。首先,关于新农合是否能够减贫,有学者认为新农合能够促进低等和中等收入农民增收,显著降低贫困发生率,尤其是对农村老年人口效果更为明显。[10-11]也有学者指出,参加新农合并没有降低贫困发生率,原因是报销比例低,自付费用超出了部分农民的承担能力。[12]其次,就新农合对灾难性医疗支出的影响,Wang等通过比较新农合补偿前后样本地区灾难性医疗支出的发生情况,发现新农合降低了灾难性医疗支出的发生率。进一步地,发生灾难性医疗支出的概率与医疗保险报销比例有关,报销比例越高,灾难性医疗支出发生的可能越小。[13-14]也有研究指出,由于报销后自费医疗负担仍然沉重,新农合的实施并没有降低农村居民灾难性医疗支出的发生率和强度。[15]再次,在新农合减贫的精准性方面,有研究发现,与农村高收入群体相比,低收入群体的医疗服务利用率低,补偿率低,发生灾难性医疗支出的概率高,医疗保障资金从低收入者流向高收入者,加剧了受益群体间的收入差距。[16-19]最后,少数学者从贫困脆弱性角度切入,运用Logit模型证实新农合大病保险能够降低贫困脆弱性的发生率。[20]可见,现有研究多以居民或家庭的当期收入为研究对象,侧重新农合对绝对贫困的减缓作用,较少考虑该居民或家庭未来陷入贫困的可能性。仅有对新农合和贫困脆弱性关系的探讨,在方法上忽视了居民参加新农合时可能存在的选择性偏差。关于医疗保险、灾难性医疗支出和贫困三者的关系,大多从医疗保险报销前后灾难性医疗支出和绝对贫困的发生情况来判断,缺少将三者直接建立联系的研究。

那么,在中国减贫事业进入巩固脱贫成果、治理相对贫困的新阶段,新农合制度的作用又如何呢?是否有助于缓解相对贫困?如果有,如何完善该制度来构建防止因病返贫、因病致贫的长效机制呢?本文将运用2014~2018年“中国家庭追踪调查”(CFPS)的微观数据,力图在以下几方面有所贡献:第一,以动态贫困指标贫困脆弱性为被解释变量,采用处理效应模型解决可能存在的选择偏差问题,并从连续变量和“脆弱”二元变量(脆弱性超过50%)两方面考察新农合的减贫效果。第二,引入新农合和灾难性医疗支出的交互项,在新农合、灾难性医疗支出以及贫困脆弱性三者之间建立联系,实证分析发生灾难性医疗支出冲击时,新农合对农村居民贫困脆弱性的影响。第三,由于相对贫困与居民收入差距相关,通过考察灾难性医疗冲击下新农合对贫困脆弱性的缓解作用在不同收入居民之间的异质性,探索相对贫困治理阶段我国新农合制度的分配后果及应对策略。

二、变量选取与数据来源

(一)变量选取

1.因变量:贫困脆弱性指标。本文参照Chaudhuri提出的期望贫困的脆弱性(Vulnerability as Expected Poverty,VEP)测量方法[21],结合 Amemiya 的三阶段可行广义最小二乘法(FGLS)量化贫困脆弱性。[22]个人h在t期的脆弱性是其在t+1期的收入低于贫困线的可能性,基本公式为:

Vh,t表示个人 h 在 t期的脆弱性,ih,t+1表示个人 h 在 t+ 1 期的收入,z表示贫困线,P(ih,t+1≤ z)表示个人h在t+1期的收入低于贫困线的概率。进一步地,假设收入服从正态分布,则Vh,t可以表示为:

个人h在t+1期的收入及其方差σ2可由以下方程预测得出:

为了解决不同个体之间存在的异方差问题,本文采用FGLS方法进行估计。在式(3)和式(4)中,Xh表示个人的一系列特征变量,比如年龄、性别、婚姻状况、健康状况等。现行农村地区贫困标准以2010年人均收入2300元为不变价格,对应2014、2016和2018年的贫困线分别为2800元、2952元和2995元。考虑到当前我国已消除绝对贫困,新的贫困线标准将进一步提高,因此本文也采用了世界银行发布的较高国际贫困线标准每人日均3.1美元。①经过购买力平价转换和CPI调整后,分别对应2014、2016和2018年贫困线为4255元、4393元和4543元。由贫困脆弱性公式计算出的是个人未来陷入贫困的概率,是一个连续变量,本文还使用万广华和章元提出的50%作为脆弱线,即个人或家庭在未来陷入贫困的可能性超过50%就认为是脆弱的,若贫困脆弱性大于0.5,取值为1,否则取值为0。[23]

2.自变量。本文选取是否参合以及是否发生灾难性医疗支出两个指标为自变量。其中,是否参合指标,用农村居民是否参加新农合表示,参加新农合表示为1,不参加新农合表示为0;灾难性医疗支出的衡量指标,国际上一般认为是家庭自付医疗费用总额等于或超过家庭支付能力或非食品支出的40%,具体阈值可以根据本国的情况进行调整。[24]在不同文献中计算灾难性医疗支出的指标选取有所差异,主要取决于文献所使用的数据源,关于阈值的选择也没有一致的结论,多数研究将灾难性医疗支出设置不同的阈值进行分析比较。[7]封进和李珍珍将个人自付医疗支出等于或超过人均纯收入的40%作为发生灾难性医疗支出的判定标准。[25]本文参考以上文献,定义灾难性医疗支出为个人自付医疗支出等于或超过人均纯收入的40%,等于或超过人均纯收入的20%和60%进行稳健性检验。若个人医疗支出占人均纯收入的比例超过阈值,则认为发生灾难性医疗支出,取值为1,否则为0。

3.控制变量。如表1所示,控制变量的具体选取包含两个方面:一是个人特征方面,包括年龄、性别、婚姻状况、自评健康、受教育程度、工作状态。二是家庭特征,包括老年人占比、未成年人占比、家庭规模、是否有人从事农业工作、是否有人从事个体私营、经营资产、家庭总金融资产、生产性固定资产、家庭总房产、土地资产。考虑到地区发展水平和样本周期内政策的变化,省区层面控制了是否为东部地区以及年度虚拟变量。

表1 控制变量描述

(二)数据来源及说明

本文使用的数据来自中国家庭追踪调查(CFPS),CFPS样本覆盖25个省市自治区,目标样本规模为16 000户,调查对象包含样本家户中的全部家庭成员,共进行了2010年、2011年、2012年、2014年、2016年、2018年六轮调查。考虑到数据可得性,本文选取2014年、2016年、2018年三期。为了准确评估新农合对农村居民的扶贫效果,剔除其他类型医疗保险可能产生的影响,样本选取只考虑参加新农合或无任何医疗保险的情况。选取数据中的农村样本,删除缺失值、极端值和质量不高的个体样本后得到三期平衡面板数据,每期包括7146个个体观察值。

在2014~2018年总计21 438个个体观察值中,平均94.5%的个人选择参加新农合。从整体收入水平来看,参加新农合个体的人均收入(12 102元)要高于未参加新农合的个体(11 790元)。参加新农合个体平均自付医疗支出(1830元)比未参加新农合的个体(1767元)稍高。参加新农合的个体平均健康状况(1.852)比未参加新农合的个体稍差(1.961)。对于是否发生灾难性医疗支出,两者相差不大,参加新农合的个体平均发生灾难性医疗支出的概率为15.4%,未参加新农合的概率为15.7%。不论是贫困脆弱性还是基于贫困脆弱性的虚拟变量“脆弱”,参加新农合样本的贫困脆弱性都小于未参合的样本。此外,从人口统计学特征来看,参合样本平均年龄高于非参合样本,多为男性、有配偶、小学和初中毕业,参合样本和未参合样本的老年人和未成年人占比差别不大,参合样本的家庭资产要明显高于非参合样本。

三、模型构建

(一)处理效应模型

由于农村居民参加新农合是自愿性质的,因此存在选择性偏差问题,传统OLS回归会导致结果偏误。本文借鉴Heckman的做法[26],采用处理效应模型(Treatment Effect Model)解决样本选择过程中可能存在的选择性偏差,回归模型如下:

选择模型:

在结果模型中,Vi为贫困脆弱性,Ii表示是否参加新农合的虚拟变量。Xi表示一系列控制变量,Fi为地区特征变量。样本之间可能存在一定的相关性,为消除序列相关和异方差,本文采用聚类稳健标准误(Clustering Robust Standard Errors)进行处理。

在选择模型中,考虑到是否参合可能带来的内生性问题,需要选取工具变量。有研究将家庭所在村或社区其他人的行为变量作为个人的工具变量,本文参考以上文献选取“村居内参加新农合的概率”作为工具变量(Zi)。[27-28]一方面,村或社区参加新农合的人数会影响个人是否参加新农合的决定;另一方面,村或社区参合行为并不会直接影响个人的贫困脆弱性,满足工具变量相关性与外生性的选取原则。①本文对工具变量的有效性进行了检验,通过weak identification test发现,Cragg-Donald Wald F statistic=455.918,大于10% 偏误下的临界值(Stock-Yogo weak ID test critical values)16.38,不存在弱工具变量的问题,选取的工具变量与内生变量有较强的相关关系。

(二)多元回归模型

为进一步考察灾难性医疗支出冲击下新农合对贫困脆弱性是否产生缓冲作用,引入是否参合和是否发生灾难性医疗支出的交互项,区别加入新农合和未加入新农合对发生灾难性医疗冲击居民贫困脆弱性所受影响的差异,计量模型设定为:

其中,CHEi为是否发生灾难性医疗支出的虚拟变量,CHEiIi-1为参加新农合与发生灾难性医疗支出的交互项。考虑到参加新农合的内生性以及政策的时滞性,引入参加新农合的滞后一期变量作为是否参加新农合的虚拟变量。此外,由于居民是否发生灾难性医疗支出与是否发生贫困可能存在双向因果的内生性问题,选取“村居内发生灾难性医疗支出的概率”作为工具变量。②选取原则与“村居内参加新农合概率”相同,通过weak identification test发现,Cragg-Donald Wald F statistic=35.006,大于10% 偏误下的临界值(Stock-Yogo weak ID test critical values)7.03,不存在弱工具变量的问题,选取的工具变量与内生变量有较强的相关关系。

(三)异质性分析模型

为了考察灾难性医疗支出冲击下新农合对不同收入群体贫困脆弱性影响的异质性,本文将样本个体按照人均纯收入进行分组,采用由低到高五等分分组,第一组为人均纯收入最低的20%个体,以此类推,第二组为人均纯收入中等偏下的20%个体,第三组为人均纯收入中等的20%个体,第四组为人均纯收入中等偏上的20%个体,第五组为人均纯收入最高的20%个体。Levelij是个体所在分组的虚拟变量,以第一组为对照组。计量模型设定为:

四、实证结果分析

(一)新农合对农村居民贫困脆弱性的影响

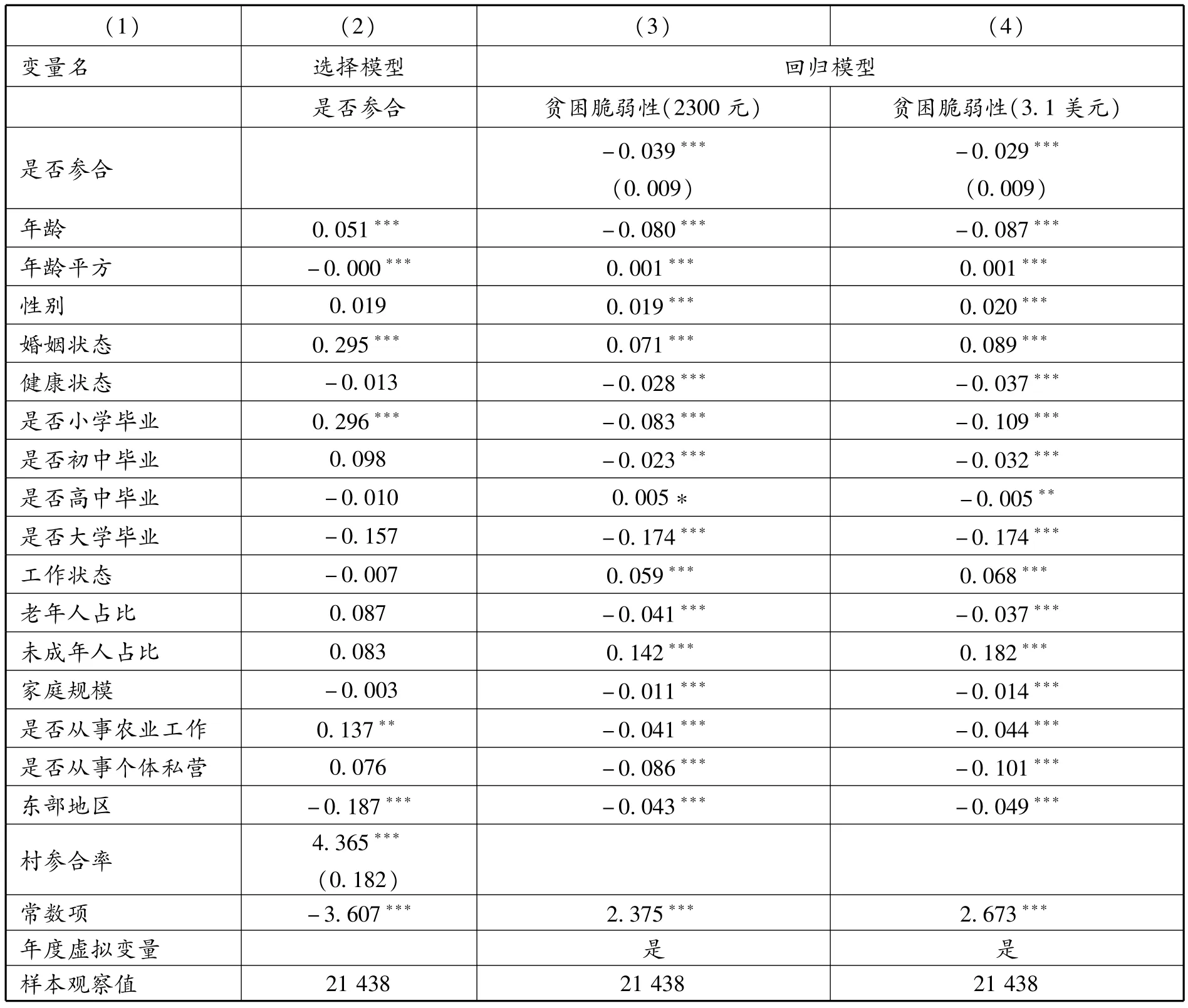

表2显示的是对2014~2018年7146个个体观察值的面板样本采用处理效应模型回归分析结果。表2第(3)列和第(4)列分别为2300元贫困线和3.1美元贫困线下参加新农合对农村居民贫困脆弱性的影响结果。其中,采用2300元国内贫困线时,参加新农合使贫困脆弱性降低3.9%;采用3.1美元国际贫困线时,参加新农合使贫困脆弱性降低2.9%,回归结果都在1%水平下显著为负。表3是根据贫困脆弱性定义虚拟变量“脆弱”的回归结果。结果显示,采用不同贫困线和50%脆弱线时,参加新农合会减少“脆弱”发生情况,在5%水平下显著为负。以上回归结果表明新农合具有显著的减贫效果。

表3 新农合对农村居民脆弱影响回归结果

同时,随着年龄的增加,对农村居民贫困脆弱性的影响表现为先降低后增加的特征。健康状况越好、受教育水平越高、家庭规模越大、从事农业工作和个体私营均会减少贫困脆弱性。家庭所拥有的资产越多,贫困脆弱性也会减少①各项资产回归系数保留三位小数后为0,在表2中没有汇报。。而男性、有配偶、未成年人占比越多则会增加贫困脆弱性。

此外,表2第(2)列的选择模型回归结果也表明,在对新农合选择行为产生作用的诸多因素中,年龄越大、有配偶、小学毕业、从事农业工作的居民更倾向于参加新农合,这样的居民更加注重通过医疗保险来规避健康风险冲击,也说明了参合行为具有逆向选择特征。村居或社区其他人的行为可以影响个体行为,村参合率越大,个人参加新农合的可能性越大。

表2 新农合对农村居民贫困脆弱性影响回归结果

(二)灾难性医疗支出冲击下新农合对农村居民贫困脆弱性的缓解作用

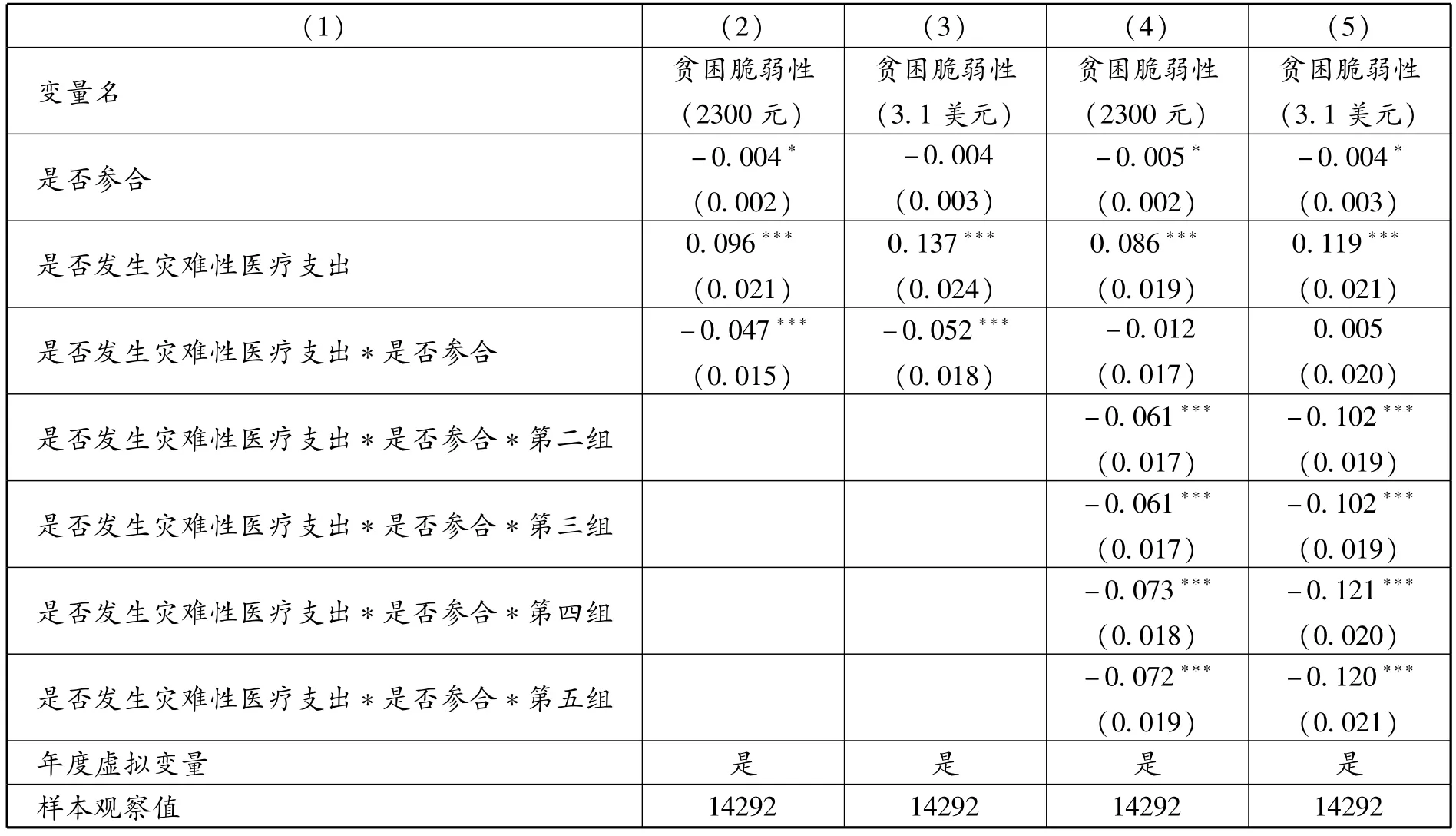

表4第(2)列和第(3)列分别显示灾难性医疗支出冲击下新农合对农村居民贫困脆弱性影响的回归结果。可见,无论是2300元国内贫困线和3.1美元国际贫困线,交互项是否发生灾难性医疗支出*是否参合显著为负,回归系数分别为-0.047和-0.052,表明参加新农合对发生灾难性医疗支出的居民贫困脆弱性有负向影响。新农合有效减轻居民的医疗负担,发生灾难性医疗支出的居民医疗费用得到报销后,减少了其自付医疗支出,进一步减少收入的下降,从而提高抵御健康风险的能力,降低贫困脆弱性。

表4 灾难性医疗支出冲击下新农合对农村居民以及不同收入水平居民的贫困脆弱性影响回归结果

(三)新农合对不同收入群体贫困脆弱性的异质性

表4第(3)列和第(4)列的回归结果显示,第二、三、四、五收入组交互项都显著为负,但新农合对居民灾难性医疗冲击的缓解作用在不同收入阶层存在差异。以2300元国内贫困线为例,交互项在次低和中等收入组的影响系数为-0.061,在次高和最高收入组的系数分别为-0.073和-0.072,说明新农合对高收入阶层居民更加有利。如果高收入人群对医疗服务过度利用,会造成医疗保障资源分配不公,进一步拉大收入差距,影响新农合的减贫效果。

(四)稳健性检验

为了检验回归结果的稳健性,本文将识别“是否发生灾难性医疗支出”的阈值由40%替换为20%和60%,阈值的变化使得发生灾难性医疗支出的个体总数发生改变。回归结果(可索取)显示,2300元国内贫困线下,采用阈值20%和60%时影响系数均显著为负,交互项是否发生灾难性医疗支出*是否参合的影响系数分别为 -0.029和-0.063,第二至第五收入组交互项影响系数分别为-0.046、-0.051、-0.060、-0.063和-0.071、-0.073、-0.077、-0.078,表明新农合对发生灾难性医疗支出的居民贫困脆弱性具有缓解作用,且对高收入阶层居民更加有利。以上分析与前文结论具有一致性,结果较为稳健。

五、结论和政策建议

本文基于2014~2018年“中国家庭追踪调查”(CFPS)的微观数据,以农村个体居民的贫困脆弱性为被解释变量,采用处理效应模型实证考察了新农合制度的减贫效应和分配结果。研究发现:第一,采用2300元国内贫困线和3.1美元国际贫困线,参加新农合使农村居民的贫困脆弱性分别降低了3.9%和2.9%。可见,新农合制度有效缓解了农村居民贫困脆弱性的发生。第二,发生灾难性医疗支出时会增加农村居民的贫困脆弱性,参加新农合可以起到缓解作用,这种缓解作用在贫困线提高时依旧存在。随着衡量灾难性医疗支出门槛值的降低,发生灾难性医疗支出人数的增加,新农合发挥的作用将有所下降。第三,新农合制度对不同收入居民的影响都很显著,存在异质性。在灾难性医疗支出冲击下,新农合对较高收入居民贫困脆弱性的缓解作用更强,对低收入居民的缓解作用较弱,存在逆向再分配。再次证实了已有研究的观点,农村医保体系可以减轻居民患病的经济负担,但不能促进卫生服务的使用公平。

基于以上结论,建议从以下几方面完善农村居民医疗保障制度,预防因病致贫、因病返贫,改善相对贫困:一是拓展新农合等医疗保障制度的可及性,确保农村偏远落后地区医疗卫生服务全覆盖,降低因疾病风险冲击造成的贫困脆弱性;二是加强医保对农村居民大病筛查常态化机制的支持,健全弱势群体帮扶机制,避免农村居民由小病拖成大病,提高救治效果,减少灾难性医疗支出的发生;三是精准识别患病居民中的相对贫困群体,除建档立卡贫困人口外,对处于贫困边缘、易返贫的低收入群体实施补偿性定价,切实减轻“脆弱”居民医疗负担;四是提高农村居民医疗保障水平,加大农村公共卫生服务设施建设,提升村卫生室和乡镇医院医疗器械设施配置水平,推进“互联网+医疗”平台建设,加强农村医疗人才队伍建设,促进公共卫生服务城乡均等化。