基于主成分和系统聚类分析法对高粱杂交组合的综合评价

韩永亮, 张清华, 罗河月, 郭 群, 崔江慧, 常金华, 方路斌*

(1.邯郸市农业科学院, 河北 邯郸 056000; 2.河北农业大学 农学院, 河北 保定 071001, 3.河北汉青种业有限公司, 河北 沧州 061000)

0 引言

【研究意义】高粱[Sorghumbicolor(L.)Moench]是继小麦、水稻、玉米和大麦之后的世界第五大禾谷类作物[1-4],其籽粒富含淀粉、蛋白质和矿物质等营养成分。作为一种高产、稳产禾本科C4作物,高粱具有较高的光合效率,较强的抗旱、抗涝及耐盐碱等特性,在平原、山丘、涝洼地和盐碱地均可种植[1]。高粱品种多样,用途广泛,是酿造、食用、饲用、制糖和造纸等行业的重要原料,具有较高的实用价值[2]。产量和品质是衡量高粱新品种使用价值的重要标准,高粱产量和品质性状的提高有赖于各农艺性状和其他生物性状的不断改良与共同协调[3]。探究高粱各性状对产量和品质影响的主次关系,可更有效地改良目标性状,对选育高产和优质高粱品种具有重要现实意义。【前人研究进展】主成分分析是目前作物杂交组合综合评价的主要方法之一。乔婧等[4]通过主成分分析,从20份粒用高粱种质资源的9个农艺性状中提取株型、籽粒产量及穗形3个主成分,其累积贡献率达75.381%;王官等[5]从15个甜高粱资源7个农艺性状中提取株型因子、籽粒产量因子和锤度因子,其累计贡献率达83.115%;同时经聚类分析将15 份甜高粱种质资源分为4大类,第Ⅲ类、第Ⅳ类群性状优良。王俊花等[6]对26个超甜玉米杂交组合的9个农艺性状、品质及产量进行主成分分析提取的前5个主成分(产量因子、品质因子、穗行数因子、秃尖长因子和生育期因子)累计贡献率为87.741 4%;通过聚类分析将26个超甜玉米杂交组合聚成三大类群,其中第Ⅱ类、第Ⅲ类群的产量和品质明显优于第Ⅰ类群。张一中等[7]对90份粒用高粱的单宁和蛋白质含量进行聚类分析,将其划分为五大类群,第Ⅰ类群可作为优良饲料亲本加以利用。主成分分析与聚类分析已成为作物品种(组合)间综合评价的有效手段。【研究切入点】目前,采用主成分分析法和聚类分析对高粱杂交组合的研究较少,且多集中在农艺性状和产量方面,结合品质性状的研究鲜见报道。【拟解决的关键问题】采用主成分分析法对18个高粱杂交组合的农艺性状、产量和品质进行主成分提取,结合聚类分析法对杂交组合进行综合评分,筛选优良杂交组合,为杂交高粱品种选育和种质资源创新奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在邯郸市农业科学院附属试验场进行,地处黄淮海平原,属于暖温带大陆性季风气候,年平均气温13.1℃,年日照时数2 400~2 500 h,年有效积温5 010.8℃。前茬为空白地,土壤为沙质壤土,肥力均匀。试验前0~20 cm耕层土壤基础养分含量:水解性氮116.1 mg/kg、有效磷16.0 mg/kg、速效钾114 mg/kg。

1.2 试验材料

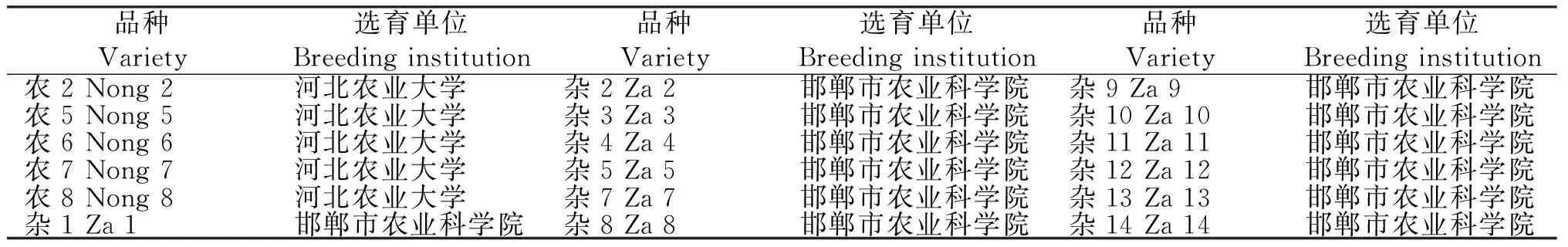

供试高粱杂交组合18个,从河北农业大学和邯郸市农业科学院引进(表1)。其中,农5为河北汉青种业有限公司和河北农业大学2020年共同登记品种(汉青3号),该品种株高中等,生育期125 d左右,适宜在河北春播、夏播种植,目前已在河北省推广种植。

表1 供试高粱杂交组合及选育单位

1.3 试验设计

每个高粱杂交组合对应1个处理,采用随机区组设计[8],3次重复。种植密度为12万株/hm2,小区面积10 m2,南北行向,每小区种植4行,行长5 m,周围设保护行。2021年5月20日开沟播种,播前施氮磷钾三元复合肥(N22-P8-K10)450 kg/hm2,6月2日定苗,6月20日中耕除草1次,7月14日灌溉1次。拔节期和抽穗期分别追施1次尿素,施入量分别为150 kg/hm2和120 kg/hm2。高粱生长过程中,不去除分蘖,出苗期和成熟期加强管理,以防鸟害。

1.4 测定项目及方法

1.4.1 产量和农艺性状测定 产量:高粱收获期,每小区实收籽粒产量折算为每公顷产量。株高:高粱开花期,小区内随机测量5株从地面至穗顶的主茎平均高度。穗下茎节:高粱成熟期,自茎秆上端茎节处至穗基部的长度。节数:高粱主茎着生节数。茎粗:灌浆期,调查典型植株茎秆中部节间,卡尺测量直径,取5株平均值。穗长:取5株典型穗,自然风干后按单株测量自穗下叶痕至穗尖长度取平均值。穗重:取5株典型穗,自然风干后按单株称重取平均值。穗粒重:取5株典型穗,自然风干后按单株全部脱粒称重取平均值。容重:用容重测量盒量取100 cm3籽粒称重,3次重复。千粒重:每小区随机称取1 000粒重,3次重复。

1.4.2 品质性状测定 利用近红外谷物分析仪[7]测定高粱籽粒淀粉、粗脂肪、粗蛋白质含量和单宁含量,6次重复,取平均值。

1.4.3 主成分分析 计算被调查性状的特征值和成分方差,再根据成分方差累积贡献率(>80%原则)提取主成分[9-13];通过线性模型系数表,将被测性状无量纲数据代入线性模型求得18个高粱杂交组合的每个主成分得分,根据各主成分贡献率加权每个得分,求和得到品种综合得分[14]。

1.4.4 聚类分析 对每个品种的加权综合得分进行聚类分析[15-16],以欧氏距离为尺度,依据类间平均的最短距离进行归类[17-19]。

1.5 数据处理

采用Excel 2007、SPSS 17.0及DPS 7.05进行各性状的主成分分析、品种综合评分及聚类分析。

2 结果与分析

2.1 18个高粱杂交组合主要性状的差异

由表2可知,不同高粱杂交组合间同一性状存在显著差异。经济性状中产量的变异系数为22.38%。农艺性状中株高、穗下茎节、节数、茎粗、穗粒重、穗长、容重、穗重和千粒重的变异系数在6.37%~87.21%,其中,穗下茎节的变异系数最大,达87.21%;籽粒容重的变异系数最低,为6.37%,说明容重的选育潜力较低。品质性状中单宁含量的变异系数最大,达38.64%;粗蛋白和粗脂肪含量的变异系数分别为12.94%和12.49%;淀粉含量的变异系数最低,为5.76%,说明品质性状中淀粉含量的选育潜力较低。

表2 18个高粱杂交组合的主要性状

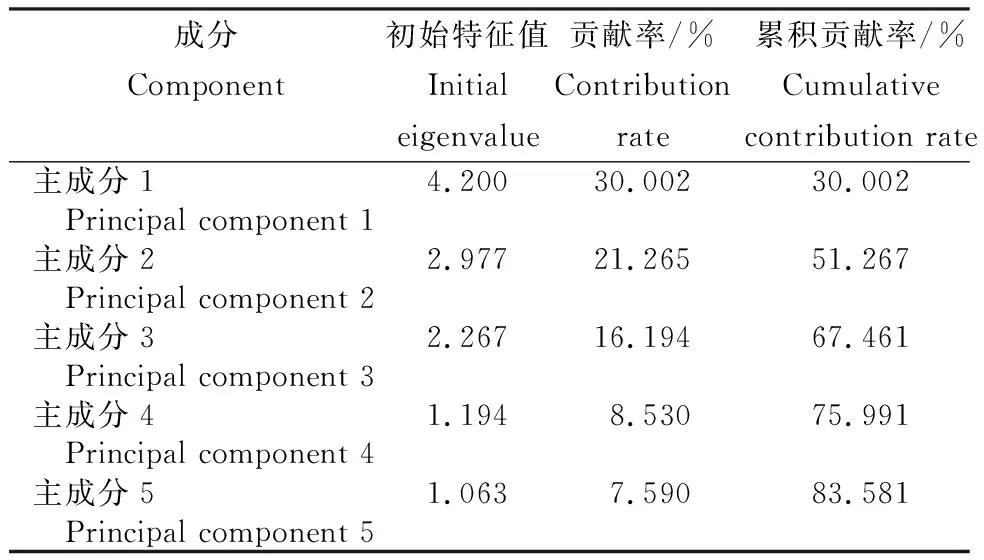

2.2 高粱杂交组合主要性状指标的主成分提取

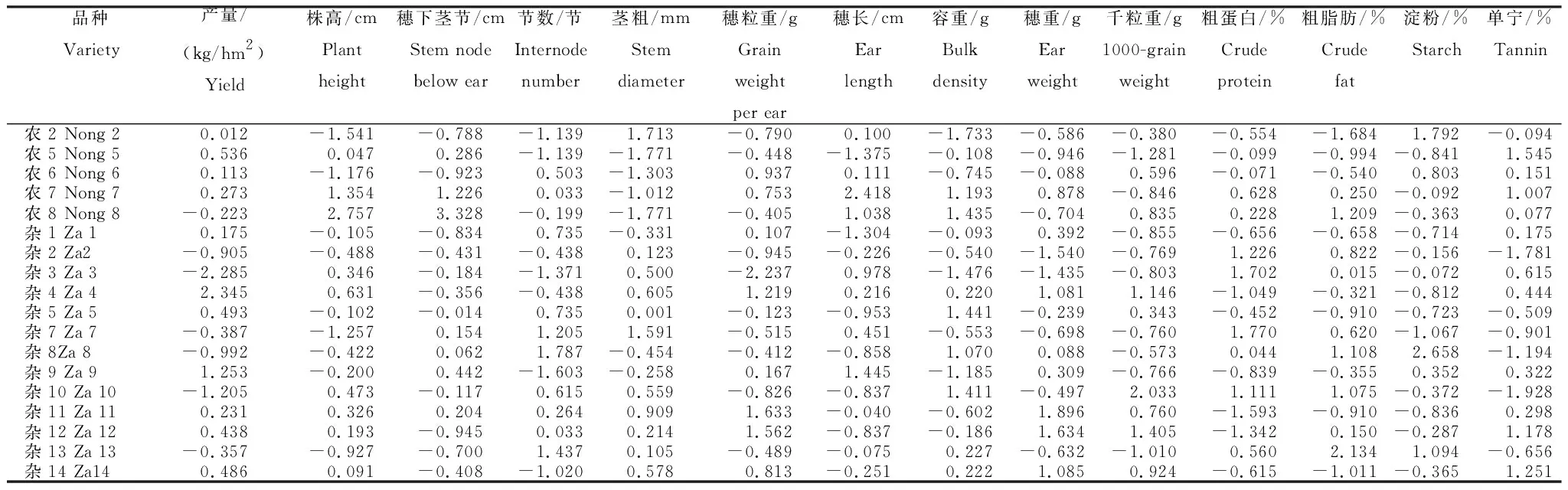

由于各性状的单位不同,对18个高粱杂交组合的14个性状指标进行标准化处理,得到其无量纲的数据(表3)。通过主成分分析后,根据累计贡献率>80.00%的原则,提取前5个主成分,第一主成分特征值为4.200,贡献率占30.002%;第二主成分特征值为2.977,贡献率占21.265%;第三主成分特征值为2.267,贡献率占16.194%;第四主成分特征值为1.194,贡献率占8.530%;第五主成分特征值为1.063,贡献率占7.590%。5个主成分的累计贡献率为83.581%(表4)。

表3 18个高粱杂交组合主要性状指标数据的无量纲化

表4 18个高粱杂交组合主要性状的主成分特征值和贡献率

2.3 高粱杂交组合主要性状指标的因子选择

由表5可知,第一主成分中荷载高且数值为正的性状包括产量(0.815)、穗粒重(0.873)和穗重(0.852),可作为籽粒产量因子;第二主成分中荷载高且数值为正的性状包括株高(0.888)和穗下茎节(0.858),可作为株型因子;第三主成分中荷载高且数值为正的性状为节数(0.823),可作为植株长势因子;第四主成分中荷载高且数值为正的性状为淀粉(0.648),可作为品质因子;第五主成分中荷载高且数值为正的性状为穗长(0.715),可作为穗型因子。

表5 18个高粱杂交组合主要性状指标主成分的因子载荷

2.4 18个高粱杂交组合的综合评分

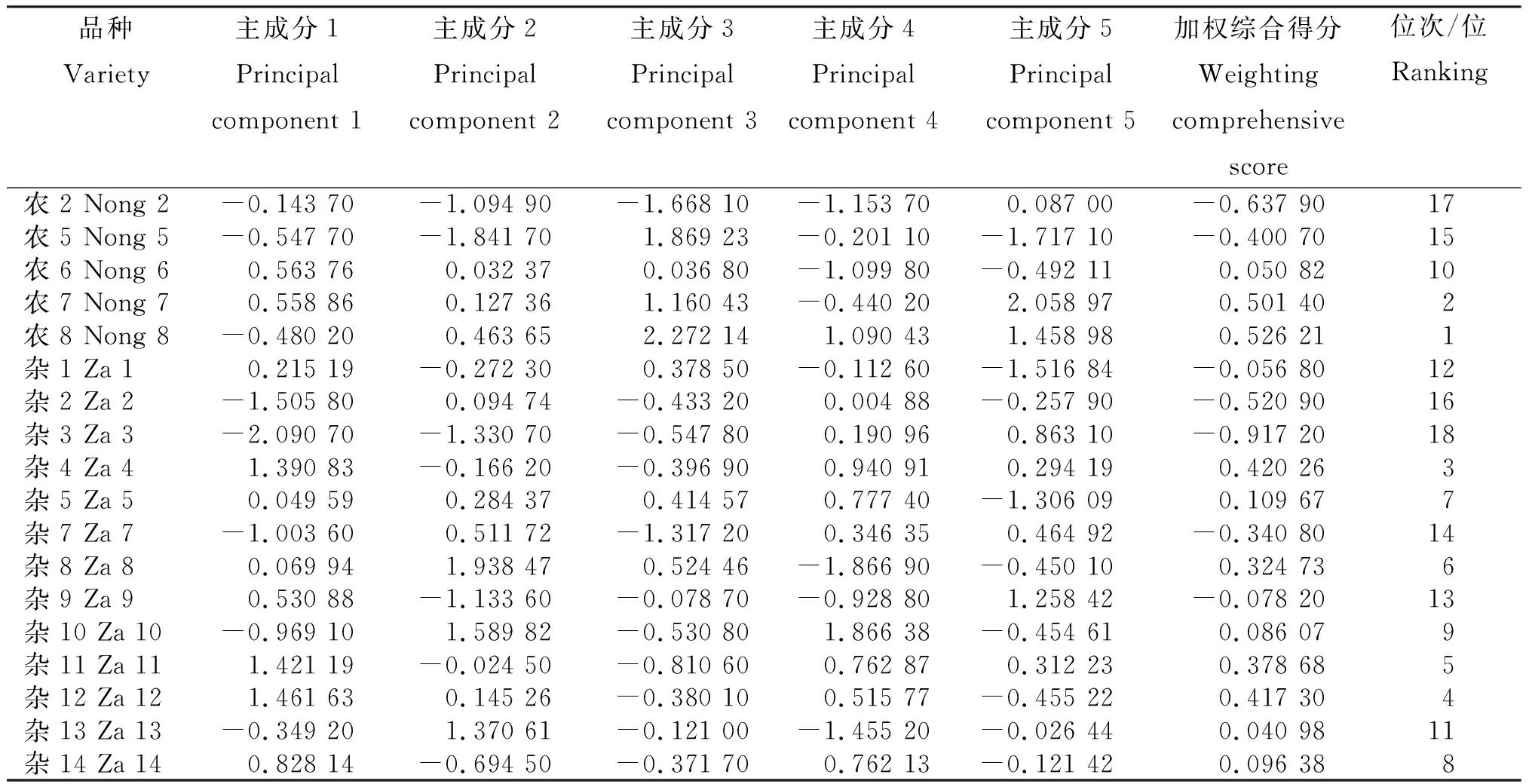

从表6看出,在18个高粱杂交组合中,综合得分排名前8的品种依次为农8、农7、杂4、杂12、杂11、杂8、杂5和杂14,表明这8个杂交组合的14个性状综合表现较好,可在生产上推广应用,并可作为高粱品种选育的基础材料加以利用。

表6 18个高粱杂交组合的综合得分及排序

2.5 18个高粱杂交组合的聚类

在距离为0.31处将18个高粱杂交组合分为4个类群(图1)。农2、杂2、农5(CK)及杂7属于第Ⅰ类群品种,此类群高粱的植株中矮秆,茎秆较粗,产量一般,蛋白含量较高;杂3属于第Ⅱ类群组合,该类群植株高大,产量较低,蛋白含量较高,可作为特殊种质资源;农6、杂13、杂5、杂10、杂14、杂1、杂9为第Ⅲ类群组合,表现为植株高度居中,产量较高,品质较好;农7、农8、杂4、杂12、杂11、杂8为第Ⅳ类群品种,表现为植株高大,产量高,品质较好。因此第Ⅲ类群和Ⅳ类群具有较大的生产潜力和育种潜力。

3 讨论

18份高粱杂交组合表现出丰富的形态差异,株型、产量及品质性状均呈现显著差异。农艺性状中的籽粒容重和品质性状中的淀粉含量变异系数较低,表明这2个性状改良的选育潜力低,如引入特异种质资源加以改良则会产生较好效果。我国酿酒专用高粱应满足淀粉含量高、蛋白质和脂肪适量的条件,并含有适宜的单宁含量。单宁对于白酒的风味形成尤为重要,其含量一般不超过1.4%[20]。18份高粱杂交组合中平均单宁含量为1.06%,变异系数为38.64%,在4个品质性状中最高,表明单宁含量的选育潜力较高,18个组合内既可以选育出低单宁饲用品种,也可选育出酿造品种。

通过高粱主要性状主成分分析提取5个主成分(籽粒产量、株型、长势、品质、穗形),其累积贡献率超80%,与乔婧等[4]提取高粱株型、籽粒产量和穗形3个主成分,王官等[5]提取高粱株型、籽粒产量及锤度3个主成分的研究结果部分一致,虽然主因子提取数量不同,贡献率也不完全相同,但是株型和籽粒产量均表现为主因子,可见株型和籽粒产量在高粱品种改良中发挥重要作用。

4 结论

采用主成分分析法对18个高粱杂交组合的14个主要性状进行分析,提取出5个主成分(籽粒产量、株型、长势、品质、穗型),其累积贡献率超80%,因此,在高粱品种选育过程中可重点围绕该5个主成分因子开展性状改良与选择。同时对18个高粱杂交组合进行加权综合评分,综合得分排在前8位的品种依次为农8、农7、杂4、杂12、杂11、杂8、杂5和杂14,这8个组合综合表现较好,可重点推广应用,并可作为高粱品种选育的基础材料加以利用。

系统聚类分析将18个高粱杂交组合分为4个类群,其中,第Ⅲ类群(农6、杂13、杂5、杂10、杂14、杂1、杂9)和第Ⅳ类群(农7、农8、杂4、杂12、杂11、杂8)产量高,品质较好,具有较大的生产潜力和育种潜力。第Ⅰ类群(农2、杂2、农5)和第Ⅱ类群(杂3)的杂交组合还需进一步改良,可利用其个别性状进行育种,如采用杂交或回交将其他稳定材料的优良性状导入组合中。