以舆情监测为核心的公共图书馆应急管理机制建设研究*

张 伟,刘 怡,巫朝滨,汤子君

(广州图书馆,广东 广州 510623)

1 背景

随着《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》《“十四五”公共文化服务体系建设规划》等一系列政策法规的出台和实施,我国公共图书馆相关的制度建设不断健全,公共图书馆事业的发展呈现出上升趋势。中华人民共和国文化和旅游部2021年文化和旅游发展统计公报显示,截至2021年年末,全国公共图书馆在建筑面积、藏书量、接待读者人次等方面均有不同程度的增长,其中,全国公共图书馆的实际使用房屋建筑面积为1,914.24万平方米,较上一年同比增长7.2%,图书总藏量为126,178.02万册,较上一年同比增长7%,总流通人次为74,613.69万人次,较上一年同比增长37.8%[1]。可以看出,目前大型公共图书馆的主要特点为建筑面积大、人流密集、藏书量多,这大大提高了其安全防范难度。随着2020年新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠”)疫情的暴发,我国各地的公共图书馆相继多次关停。对此,南开大学的柯平教授指出:“面对公共安全突发事件,图书馆普遍缺乏应急服务意识和相关知识。近几年,各类型的图书馆不断强化安全管理,配备了安检设施,安全意识得到加强,也制定了应急预案,但缺乏应急服务培训和相关制度建立。”[2]应急管理意识和机制不足是公共图书馆存在已久的问题,一旦有突发事件发生,其难以迅速应对及有效控制事态发展,相关信息通过互联网迅速传播,极易引发舆论风暴,对其造成负面影响[3]。因此,公共图书馆亟须建立有效的应急管理机制。

2 我国图书馆应急管理研究综述

应急管理是指政府和其他公共机构、企事业单位在突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中,通过建立必要的应对机制,采取一系列必要的应对措施,应用科学技术、规划和管理等手段,保障公众生命、健康和财产安全,促进社会和谐健康发展的有关活动[4]。应急管理涵盖了突发事件管理的全过程,需要完善的应急管理机制和流畅的工作机制支撑。

2.1 我国图书馆应急管理研究视角和内容

我国针对应急管理的研究成果较多,但基于图情档视角的相关研究成果较少[5]。笔者在中国知网上以“图书馆”“应急管理”为关键词进行主题检索,限定时间为2004年至2022年,共检索出相关文章272篇。其中,2020年至2022年发表于各类刊物的文章有199篇,而2004至2020年发表的文章仅有73篇,说明新冠疫情使图书馆界更加重视应急管理。在研究主题方面,根据图1所示的笔者对检索结果主题的统计结果可以看出,图书馆应急管理相关研究大多侧重于服务形式创新、服务机制保障、服务体系建设等突发事件背景下的应急服务研究,针对突发事件应急管理体制、机制的研究相对较少。在研究内容方面,业界专家针对图书馆应急管理问题提出了很多新颖的观点,如:肖潇探讨了省级公共图书馆“平战结合”应急信息服务机制的建立,即以信息咨询服务为链条,贯穿突发事件应急管理全过程,在风险预警、决策、培训、调查评估等不同层面提供信息支持服务[6];杨敏认为,在危机管理过程中,图书馆除了要强化内部管理和工作流程,还要调动各种社会资源,构建社会层面的危机应对网络[7];佘婵提出,要将图书馆联盟应用于危机信息管理领域,利用其资源共建共享、信息传播、社区服务、公众教育等功能,保障危机信息资源的传播与发布[8];马文飞等人提出了图书馆韧性这一概念,并从预防力、承受和抵御力、恢复和适应力3个方面对图书馆韧性进行了全面评估[9]。相关研究表明,图书馆在应急管理方面存在的问题主要有以下两个:一是相关法律指引不清晰。例如,《中华人民共和国公共图书馆法》虽然明确了公共图书馆应建立应急预案,但没有明确规定应急预案的具体和重点内容。二是没有树立应急管理意识,大部分图书馆的应急管理意识不足,没有建立科学的应急保障机制,应急处理能力不强。

图1 图书馆应急管理研究成果主题统计

2.2 我国图书馆应急管理研究的不足之处

针对我国图书馆应急管理的研究成果大多为突发事件发生后的应对策略研究,对于风险预警机制的研究成果相对较少。很多研究成果虽然从图书馆服务和功能的角度阐述了图书馆应急服务体系的构建和相关制度保障的建立健全,但没有任何研究成果能够从突发事件应急管理的全过程切入,探索应急响应机制、应急处置队伍建设,以及现场应急处置能力提升等应急管理实践。

3 我国公共图书馆应急管理现状调查

3.1 样本选择

笔者选取了我国副省级以上级别的大型公共图书馆作为调查样本,这些公共图书馆的发展基础较好,地处城市中心,人流密集,藏书量多,风险隐患类型一致,突出表现在火灾、读者突发疾病、人流聚集风险、极端天气影响等方面,应急管理内容大同小异,互相之间具有可比性。笔者充分考虑了地域平衡问题,共向东北地区的5家公共图书馆、华北地区的6家公共图书馆、华东地区的7家公共图书馆、华中地区的4家公共图书馆、华南地区的3家公共图书馆、西南地区的4家公共图书馆和西北地区的4家公共图书馆发放了33份调查问卷,共回收问卷25份。

3.2 问卷设计

突发事件的现场处置考验了公共图书馆应急管理机制的韧性和效率,而高效的指挥体系和素质过硬的处置队伍不可或缺。笔者在问卷设计过程中主要关注应急管理机制的实际运作情况,从机制、处置人员、安全培训三个方面切入,重点了解公共图书馆应急处置指挥、流程、预警信息获取、处置人员年龄结构和学历、安全培训等实践内容,以期明确我国公共图书馆应急管理机制建设现状。

3.3 调查结果

3.3.1 应急管理机制基本建立。调查结果显示,23家公共图书馆已建立应急管理机制,占92%,在这些公共图书馆的应急管理机制构成中,“隐患排查管控”“监测预警”“联动协调处置”“动员机制”排在前四位,比例分别为100%、95.7%、91.3%和78.2%。可以看出,受访公共图书馆普遍重视安全防范工作,联动意识较强,有较高的动员能力。91.3%的受访公共图书馆制定了馆领导检查、安全职能部门巡查、属地部门自查三级巡查制度,这与近年来政府部门重视安全问题,并不断加大安全事故问责力度有一定的关系。样本公共图书馆对加强应急管理领导的认识较一致,有23家公共图书馆已建立应急管理领导机构,“馆领导协调,跨部门成立领导小组”是应急管理领导机构的主要组成形式,占95.70%,这符合我国应急管理“统一领导、分级负责、条块结合、属地管理”的原则,有利于应急力量的有效聚合,减少了行政命令层级传达产生的“漏斗效应”,提高了公共图书馆应急处置效率。应急处置流程和部门职责是否清晰关乎应急处置的质量高低,所有受访公共图书馆均明确了应急处置流程,95.7%的受访公共图书馆表示清楚突发事件处置中各部门承担的职责,受访公共图书馆一致认同应急处置应由职能部门主导、由多部门协同开展的观点。在应急管理参与度方面,受访公共图书馆应急管理参与度最高的三个部门分别为办公室(100%)、事发地属地管理部门(88%)和安全保卫部门(84%),技术部门(48%)和信息部门(40%)的参与度相对较低,虽然突发事件应急管理属于公共图书馆安全工作范畴,但在处置过程中的决策、舆情监控有赖于信息和技术部门的支持。

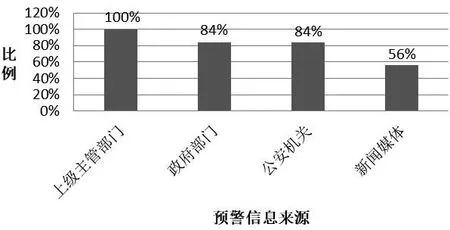

3.3.2 安全预警意识较强,但缺乏主动收集预警信息的意识。92%的受访公共图书馆会有意识地关注、收集安全防范预警信息,如图2所示,这些公共图书馆的预警信息来源主要有上级主管部门、政府部门、公安机关和新闻媒体。在受访公共图书馆中,有14家较全面地关注来自上述四个方面的预警信息(56%),有5家主要关注来自政府部门、公安机关和上级主管部门发布的信息(20%),有2家主要关注公安机关、上级主管部门发布的信息(8%),有2家主要关注政府部门、上级主管部门发布的信息(8%),有2家仅关注上级主管部门发布的信息(8%)。可以看出,上级主管部门、政府部门和公安机关发布的信息是准确可靠、数据翔实、针对性较强的。但是,上级主管部门和政府部门发布的信息大多以行政文件的形式层层下发,具有一定的滞后性,缩短了公共图书馆应对突发事件的准备时间;出于避免社会恐慌和保密的要求,公安机关发布的信息大多会进行过滤,在一定程度上降低了公共图书馆应急准备的针对性。另外,调查结果显示,受访公共图书馆缺乏主动收集预警信息的意识,这可能与其安保职能部门工作人员长期不直接接触馆内业务工作,且缺乏信息监测分析意识和能力有关。

图2 公共图书馆安全预警信息主要来源

3.3.3 层级指挥体系较为清晰。受访公共图书馆基本都建立了较为清晰的层级指挥体系,其中有10家采用了“馆领导靠前指挥,职能部门具体实施”的模式(40%),有9家采用了“领导小组统筹,职能部门协调”的模式(36%),有4家将这两种模式相结合(16%),有2家除这两种模式外,还制定了自下而上的报告制度(8%)。52%的受访公共图书馆已建立可视化的应急管理指挥系统。随着公共安全视频监控系统的完善,公共图书馆可依托集成化的管理平台和人脸识别技术、具有行为分析功能的安防摄像机等技术和设备建立预防现场突发事件的应急管理指挥系统。

3.3.4 安全培训频次不高。受访公共图书馆对职工安全培训教育工作的重视程度较高,23家受访公共图书馆开展了职工安全培训工作(92%),其中,有14家每半年开展一次安全培训教育,有9家不定期开展相关工作,有2家每年开展一次相关工作,这些公共图书馆的培训形式以集中学习为主,以部门自行组织学习为辅。值得注意的是,受访公共图书馆对于开展安全培训工作的频次没有明确的规范要求,监督考核机制缺失,安全培训频次不高,培训间隔周期较长,职工难以巩固安全培训内容,安全培训效果不佳。

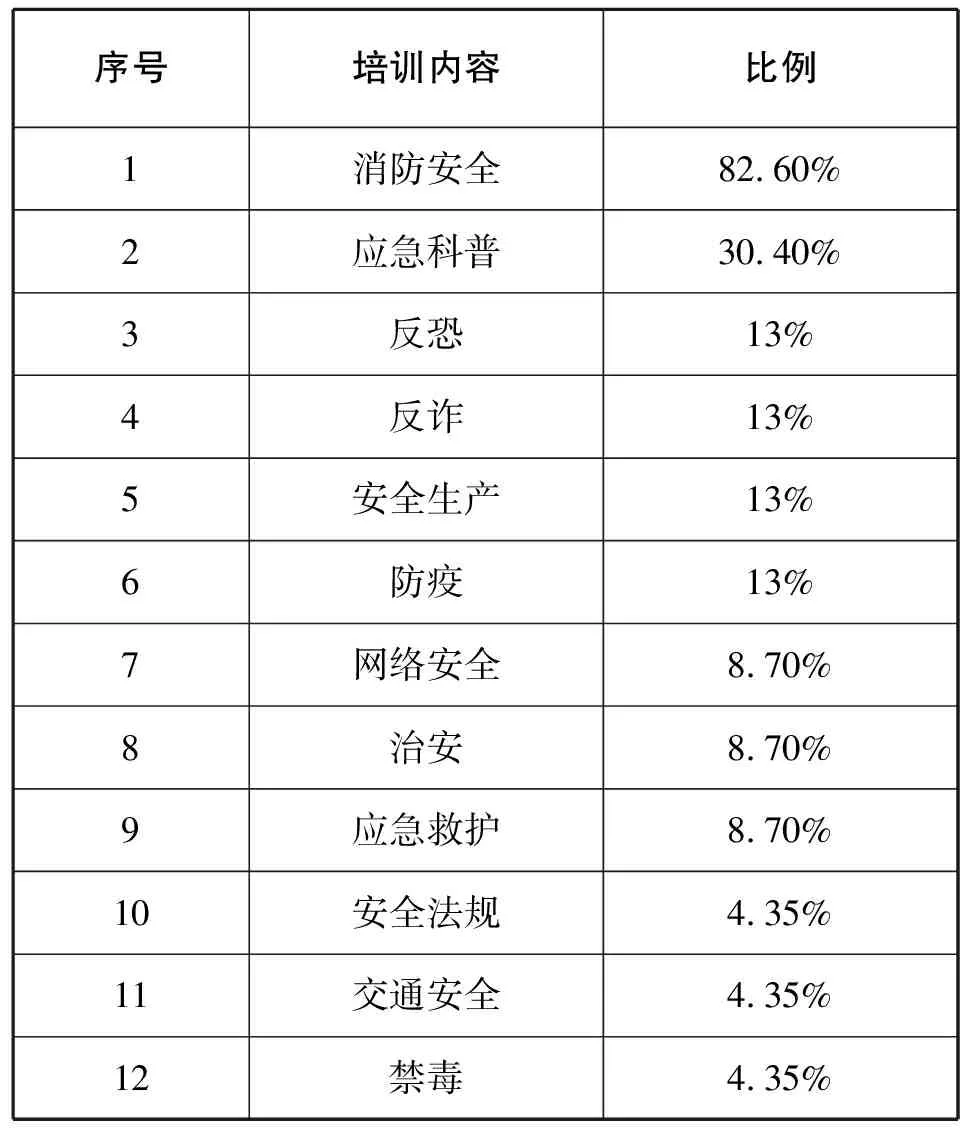

3.3.5 应急管理培训内容的针对性不强。下页表1为受访公共图书馆反馈的主要安全培训内容,基本涵盖了公共图书馆安全工作的范畴,但安全法规相关内容较少,仅占4.35%。应急管理强调依法依规,参与应急管理的工作人员应清晰地了解相关法律法规和处置规范,因此公共图书馆在安全法规方面的培训严重不足。另外,应急预案编写、应急演练组织与实施等应急管理具体操作内容没有在反馈问卷中出现,说明公共图书馆的应急管理培训内容不够丰富,针对性不强。

表1 受访公共图书馆安全培训的主要内容

3.3.6 安保人员学历偏低。如表2所示,受访公共图书馆的应急处置力量主体包括馆员、安全保卫部门

表2 受访公共图书馆应急处置力量主体构成

工作人员和物业安保人员。64%的受访公共图书馆对其应急处置力量主体进行了不同程度的整合,使相关人员树立了“协同作战”意识,68%的受访公共图书馆的馆员表示清楚馆内应急处置预案和流程,72%的受访图书馆的馆员表示已掌握相关应急处置知识和技能。突发事件应急处置突出“术业有专攻”,物业安保人员往往负责执行具体指令,是公共图书馆应急处置的中坚力量。调查结果显示,受访公共图书馆物业安保人员的平均年龄在36~45岁之间,虽然已过壮年,但心智成熟,社会阅历相对丰富,较年轻人更有责任心。表3所示的安保人员学历构成情况显示,公共图书馆安保人员的学历普遍偏低,教育的缺失导致他们的法律意识淡薄,在处置突发事件时难以把握正确的分寸,且理解接受能力不强,难以准确理解应急处置要求和上级意图,增加了公共图书馆的应急处置成本。

表3 受访公共图书馆的物业安保人员学历构成情况

4 以舆情监测为核心的公共图书馆应急管理机制建设策略

4.1 制度保障

公共图书馆应加强顶层设计,把舆情监测作为应急管理措施,设立专门的部门统筹负责应急管理过程中的舆情监测,如:广州图书馆在其突发事件应急管理办法中规定应设立媒体交流组,承担应急管理舆情应对建议、引导公众舆论等职责,避免了在突发事件应对过程中存在的推诿拖延问题。公共图书馆应编制符合自身实际的应急预案,一方面利用自身优势,整合社会资源,委托公安、消防、应急部门的专家辨识防范安全风险类别,确定人员超过承载上限、用火用电安全、读者突发疾病或受伤、建筑结构安全等风险点,并根据专家意见制定有针对性的应急管理制度;另一方面在应急预案中明确负责现场指挥、紧急处置、舆情监测、技术保障的职责部门和责任人,根据应急处置场景的不同规划行动步骤及疏散、救援等环节的时间和具体路线。思路清晰、操作性强的应急预案有利于学历不高的应急处置人员顺利执行,避免了应急管理工作无序开展的情况发生。

4.2 应急管理全过程的舆情监测

4.2.1 事前:搭建预警平台。公共图书馆可利用大数据技术搭建可视化舆情监测平台,通过“公共事件”“灾害事故”“火灾”等安全领域主题词,自动监测、抓取新闻内容,提高应急决策效率;监测负面新闻,发现安全热点问题,为公共图书馆提供分析和判断安全风险的依据;动态获取安全业务数据,为防疫政策的制定提供数据支持;整合并直观呈现信息数据,节约公共图书馆的决策时间。

4.2.2 事中:舆情监测全程保障。突发事件瞬息万变,公共图书馆的舆情监测部门应提高监测频次,做到一日一报,甚至一日两报,并广泛收集各类媒体特别是自媒体、论坛、社交平台等能够直接反映公众情绪和舆论焦点的信息源发布的信息,帮助应急处置指挥人员在第一时间了解突发事件的社会反响,根据舆论导向调整处置策略,提高处置针对性。此外,公共图书馆应在应急处置过程中定期汇总和分析前期舆情监测情况,揭示安全防范薄弱环节,不断总结经验,提升决策的科学性。

4.2.3 事后:全面复盘,总结得失。在应急管理过程中的善后阶段,公共图书馆应对突发事件的成因进行全面调查,评估事件造成的影响,特别是造成人员伤亡的突发事件,对突发事件应急处置过程中的舆情监测进行综述,揭示舆情发展的关键节点及各节点前后的社会反应,为评估应急决策提供恰当、有效的参考,帮助决策者总结经验、反思不足。

4.3 舆情引导联动处置机制

舆情引导是突发事件现场处置的重要环节之一,在涉及人身伤亡或个人极端行为的情况下,公共图书馆应着重加强现场舆论引导,避免负面信息发酵。一方面,公共图书馆应加强对事发现场的管理,建立全员参与的联动管理机制,对馆内公共区域进行网格划分,安排一名安全员在网格内开展安全巡查和宣传教育工作,提高其他工作人员的安全防范意识,并在发生突发事件时组织网格内的工作人员维持现场秩序、疏导群众;另一方面,在突发事件处置引发舆论关注时,公共图书馆的舆情监测部门应迅速联动宣传、应急等政府职能部门或媒体,及时向社会公众做出有效回应。

4.4 开展有针对性的应急安全培训工作

公共图书馆应急管理队伍涵盖了馆领导、馆员、安保人员等各类人群,故公共图书馆在开展安全培训工作的过程中,应充分考虑安全培训内容的针对性,使馆领导和部门负责人等决策者明确自身职责,熟悉相关政策法规,树立安全意识;使具体管理人员掌握应急管理全过程的操作规范和要求;使馆员和安保人员对各类突发事件的处置流程和要领了然于胸。此外,公共图书馆应加大与公安、消防等专业力量的合作力度,邀请他们参与应急管理培训和演练设计,发现公共图书馆应急安全培训工作的不足,提高其应急安全培训工作的专业化程度。

5 结语

虽然公共图书馆遭遇突发事件的概率较低,但其对此应常备不懈,从应急处置的紧迫性和科学性着眼,整合社会资源,在预警、处置、培训过程中做好舆情监测工作,做到防打结合、预防为主,建立符合公共图书馆实际的应急管理机制。此外,公共图书馆应加大对应急管理决策指挥中的数据支持力度,开放上传端口,将安检、应急救护、应急处置等安全防范相关数据上传至可视化应急管理指挥系统,为安全风险趋势预警提供可靠的数据支撑,并为应急管理工作人员及时推送经过序化的舆情信息和预警数据,做好突发事件预防工作。