数字工具支持的教学对学生学习结果有何影响?*

——来自137项实验与准实验的元分析证据

雷 浩 李 雪

(华东师范大学课程与教学研究所,上海 200062)

随着教育数字化转型的加快,数字工具与课堂教学的融合已愈加深入,以往研究证明了数字工具对教师教学和学生学习都产生了重要影响。其中,学习结果被视为理解这种影响的重要变量,不仅是因为学习结果能够预测和衡量学校实施数字工具教学的成果,更重要的是学习结果是反映学生数字化学习过程的重要标尺。

一、数字工具支持的教学与学生学习结果的文献分析

(一)数字工具支持的教学

数字工具本质上是技术赋能教育的产物,通常是指可以通过计算机、移动设备及其他数字设备来使用的教学软件、程序、应用、协作和共享资源平台,主要以交互、电子和计算机技术为特征,涉及文本、图像、音频和视频等数字材料的处理(Oikonomou & Patsala,2021)。简而言之,数字工具是依托移动或计算机等硬件设备而存在的软件资源。Nattland和Kerres(2009)结合不同教学设计及其环境需求将教育中常用的数字工具归纳为:练习与实践程序、辅导系统、智能辅导系统、模拟和超媒体五类。

练习与实践程序能提供不同形式的纠错反馈以满足个性化的练习需求。相较之下,辅导系统不仅拥有纠错反馈的功能,还能给予对应的辅导和评价指令并依学习进度更新(Soe,Kok & Chang,2000),此类工具以计算机/移动辅助教学系统、自动评价系统为代表,一般具体表现为交互式教学软件、移动学习应用程序。Lou等(2001)从计算机技术的角度将练习与实践程序和辅导系统概括为“教程”,因此在本研究中这两类工具将被统称为数字教程。

智能辅导系统融合了人工智能模型,其最鲜明的特点是自适应,电子书包、个人数字助理都属于该类型的数字工具。该工具不仅可以通过自动捕捉学生的学习偏好和知识水平来分析个体需求,并据此呈现合适的学习资源,而且能对学生的策略使用、学习动机和学习参与进行诊断以帮助学习者适应任务难度(Xu et al.,2019)。课堂教学中使用的交互式智能板是该技术的载体之一。

模拟应用程序是由计算机程序生成现实世界及其过程的动态模型(Smetana & Bell,2012),常见的模拟技术是虚拟现实,具体到教学应用中有虚拟实验室、虚拟博物馆等,动态数学软件、几何画板等也属于模拟技术的应用。它将现实世界数字化,不仅增加了教学过程的交互性和真实性,而且使学习中的抽象概念更为具体化,减少了学生的认知负担(De Jong & Van Joolingen,1998)。

超媒体以超文本(包括图文、音/视频等)的非线性组织为支持,学习者可以在该系统的帮助下任意链接到不同的学习内容或指定位置(Popescu,2008),常见的工具有数字百科全书、数字思维导图等。

(二)学习结果

学习结果可分为情感和认知两个层面,这两个层面分别以学习动机和学业成绩为表征。动机被定义为情绪控制系统中的内在潜能,这种潜能反应在学习中就是学习者参与学习活动的愿望(Kim,Park& Cozart,2014)。动机及与之相关的态度、兴趣、自我效能感等是理解学生学习的重要心理状态。其中,态度是随动机状态所引发的行为而产生的情感反应(Higgins et al.,2019),兴趣往往通过动机对学习产生影响(Hidi,Renninger & Krapp,2004),自我效能感以自我情感与能力的激励为中介体现在学习动机上(Foster,2001)。因此,广义概念的学习动机包含了学习兴趣、态度、自我效能感(Lamb et al.,2018;Usher,2012)。本研究依循Lim和Kim(2003)关于在线学习的研究,使用广义概念上的学习动机作为情感学习结果。同时,认知学习和情感学习同样重要。学业成绩作为智力努力的量化结果,反映了学生对知识技能的理解和保留,一般通过考试或连续性评估来衡量,被认为是评价教育质量最明显的指标(Michaelowa,2001),以往研究多将其视为观测认知学习结果的表征。综上所述,本研究将分别借助学习动机和学业成绩两个变量考察数字工具教学对学习结果的影响。

(三)数字工具支持教学对学生学习结果的影响

大多研究者认为数字工具在动态交互性、可视化功能等方面的巨大潜力能够帮助学生增强学习体验和学习参与,进而对提升学习结果有所裨益(Chen,2009)。这可以从Papert的建构主义(Constructionism)学习理论中找到依据,该理论关注到学习者在与外部文化环境的互动中主动建构新对象,即完成一种再创造活动来建构认知(Parmaxi & Zaphiris, 2014)。此外,情境认知理论则更直接地揭示出有意义的学习与情境及经历的重要联系,从理论上解释了数字工具可以通过提供虚拟情境帮助学习者建构新对象,从而促进其认知发展(Taber,2017)。

但是,上述观点受到了一些研究者的质疑,他们认为数字工具在任务指导和反馈功能上对现实学习活动的适应性方面仍存在局限,因为并非所有数字化资源都适用于所有课程,尤其是基础教育课程(Short & Uzochukwu,2018),这为改进学生的学习结果增加了不确定性。同时,数字工具对学习的促进作用是基于一定条件的,如教师态度及其数字化能力的支持,因而数字工具对学习结果的积极影响未必是始终成立的(Säljö,2010)。这一观点也得到了相关实证研究的支持:Gegenfurtner等(2014)根据多媒体认知学习理论指出,模拟会诱发更高的认知负荷,尤其是在结合视觉和听觉模式时,这种高认知负荷并不会助益于学习动机的提升。

由上述分析可知,目前关于数字工具教学对学习结果的影响存在两种不一致的意见,原因之一是单个调查被试量少。鉴于此,本研究拟使用元分析(Meta-analyais)的方法对既往相关实证研究进行整合,该方法有利于在确保研究间一致性的基础上,揭示不同研究间的差异,以便得出更科学的结论。

二、数字工具支持的教学对学生学习结果作用的可能调节变量

有关数字技术的研究表明,数字工具对学习的影响可能依赖于一些潜在调节变量(Heidig & Clarebout, 2011)。鉴于此,本研究假设数字工具教学对学习结果的影响会受到一个甚至更多变量的影响。

(一)人口统计学变量

被试的文化背景是人口统计学变量的重要指标。文化心理学认为,包括学习在内的许多个体的行为与心理活动都受文化经验左右,需要结合文化语境来解释(Heine,2010),数字化学习亦会被文化背景所影响。Hofstede(1984)将文化背景分为个人主义和集体主义两种类型,前者的表现特征是重视个体利益与目标的实现;后者则表现为个体与社会的紧密结合。既往研究表明,集体主义文化下的学生比个人主义文化下的学生更能感知到电子学习系统的益处,会愿意主动选择和积极探索使用该工具,进而获得好的学习结果(Aparicio,Bacao & Oliveira,2016)。另外,不同文化背景下的学生往往具有契合该文化特征的学习风格(Guild,1994),而学习风格又是改进学习过程与学习结果的重要因素(Moussa,2014)。因此,有必要探究文化背景对数字工具教学效果的影响。

学段作为学生受教育能力/水平的重要表征,也属于人口统计学变量的重要指标。先前一些研究指出,包括数字工具在内的技术对小学生起到的积极作用大于中学生(Cheung & Slavin,2013b;Li &Ma,2010),理由是高年级学生不太需要计算机训练和辅导程序中提供的高度结构化、高度反应性的指导(Kulik et al.,1985)。但也有人赞成数字工具教学在高年级学生中表现出的积极作用优于低年级,如Ozdemir等(2018)发现,相比小学生,中学生在数字化环境下所表现出的学习结果更好。Hillmayr等(2020)也指出,11—13年级的学生使用数字工具的学习结果略优于5—11年级的学生。这意味着学段是否存在调节效应尚不明确,因而本研究拟对此进行检验。

性别同样是重要的人口统计学变量。学生性别在既往研究中被认为是能够影响学生从技术中获得成功的重要因素,关于计算机学习的研究普遍证实了男孩和女孩在使用计算机、对计算机态度和作用的认知上存在差异(Clarina & Schultz, 1993; Shashaani, 1994)。文献梳理发现,性别的调节效应有三种观点:其一,与男生相比,女生更容易通过数字工具获得好的学习结果。如,女生利用交互式电子书学习系统的学习结果得分高于男生(Huang, Liang & Chiu, 2013),女生在模拟程序的使用中表现出较高的认知学习效应(Vogel et al., 2006)。其二,与女生相比,男生在数字化学习中的成绩表现更好(Abouserie,Moss & Barasi,1992),原因是男生对技术更感兴趣从而引发了更强的学习动机(Colley & Comber,2003)。其三,数字工具教学对学习结果的影响并不存在性别差异(Leonard, Davis & Sidler, 2005)。基于上述分歧,本研究期望辨明性别差异的调节作用。

(二)知识特征

如前所述,数字工具有四种类型:数字教程、智能辅导系统、模拟应用程序和超媒体。不同类型的数字工具所负载的核心技术不同,功能也会存在差异,这种差异会间接表现到学习结果中。此判断得到了Sprenger(2021)研究的支持,该研究表明,与课堂响应系统、课堂交流系统和电子讲座三种数字工具的使用效果相比,移动虚拟现实程序对学习结果的影响较小。然而,也有研究发现,与其他数字工具相比,虚拟现实教学对学习结果的影响更显著(Hillmayr et al.,2020)。由此看来,不同类型数字工具教学对学习结果的作用需要进一步澄清。

学科领域与学习结果联系密切。通过对先前研究的分析发现,学科知识特点的差异性会对数字化教学效果产生调节作用。数字工具的多样性决定了应用的广泛性,其在应用科学、人文科学、形式科学和自然科学等不同学科领域的课堂教学中均有涉足,论证较多的是在技术类学科中的应用效果显著优于传统教学。以模拟系统为例,该类工具已在化学、物理、生物等多个学科中被证实能显著提高学生的学习动机或成绩。事实上,也有学者发现数字工具对非技术类,尤其是语言学科学习的影响作用更明显。如Tingir等(2017)的研究结果指出,移动数字技术的应用对学生阅读成绩的影响显著大于对数学和科学成绩的影响。Ma等(2014)对比了智能系统在多个学科领域应用的学习结果,发现人文社会学科中学习结果的效应量高于其他学科。由此,本研究拟澄清学科差异的调节效应。

(三)研究属性

一个实验或者准实验研究中有没有对主试开展相应的培训可能会影响实验结果。教师的技术使用水平在很大程度上影响着学生的学习 (Neiderhauser & Stoddart,2001),但如何确保教师能有效地将技术融入课堂是一项有难度的工作。即使是在数字化发展势如破竹的今天,仍有部分教师未看到数字技术在教学中的价值,对数字工具的使用缺乏乐观态度(Wikan & Molster,2011)。有研究分析,这可能是因为教师缺乏学习和使用技术的时间、机会和培训支持(Ertmer et al.,1999),更有学者直接指出技术增强教学最大的限制就是缺乏教师培训(Egbert & Thomas,2001)。所以,本研究将考察教师使用数字工具的经历对数字工具支持教学效果的调节作用。

干预时长是指数字工具支持教学实施的时间长度,干预时长的调节作用在以往研究中存在三种观点:其一,短期的数字工具支持比长时间的数字工具支持影响更大。如,Li和Ma(2010)发现,在计算机技术支持下学习较短时间(少于一年的干预)对学生数学成绩的影响大于持续时间较长的干预(多于一年)。Chauhan(2017)发现,与持续1—4周或超过一个月的干预相比,不足一周的数字干预诱发了最好的学习效果。这是因为短期的干预更容易激发学生的学习兴趣。其二,数字工具教学稳定后,其对学习结果的影响是持续深入的,在数字工具的教学环境中应加大技术干预力度、延长工具使用时间(Xu et al.,2019)。其三,适中的干预时长更有利于数字化学习,且8—10周的干预时间最有利于取得较好的学业成绩(Higgins,Huscroft& Crawford,2019)。上述观点提示我们,干预时长是调节数字工具支持教学效果的重要变量,但是对于干预时长的最优范围仍存在争议,本研究拟对此作出回应。

干预强度是指固定时间段内干预的时长。Cheung与Slavin(2013a)以每周施加干预的时间为单位来区分不同级别的干预强度,他们在关于教育技术应用于阅读学习结果的系统性述评中,将每周75分钟作为划分高强度和低强度的界限。后来,二人又进一步将干预强度根据一周持续时间划分为三个强度水平:低强度(每周低于30分钟)、中等强度(每周30—75分钟)和高强度(每周75分钟以上)(Cheung & Slavin,2013b)。干预强度的调节效应在以往文献中存在三种观点:其一,高强度的干预有利于优化学习结果。如Cheung与Slavin(2013a)的研究显示,高强度的技术更能助益困难学生提升阅读水平。其二,中等强度的干预更容易促进学生的学习(Cheung & Slavin,2013b)。其三,干预强度不影响数字工具支持的学习效果,如Xu 等(2019)发现辅导系统在不同强度下对学生阅读学习结果的影响并不显著。鉴于上述结果的分歧,本研究将检验干预强度的调节作用。

文献出版时间可能会调节数字工具教学对学习结果的影响。从技术层面来讲,对教育领域有潜在价值的数字技术在过去三十年里发展变化迅速,学校的数字工具在数年间随技术的迭代而更新、教学中的技术应用随时间的推移而愈加广泛(Kulik,2003,p3)。技术环境的变化会影响技术资源在教育中的可用性(Fraillon et al.,2014,p256)。所以数字工具对学习结果的影响可能随出版时间的变化而变化,基于此,本研究将对出版时间的潜在作用进行考察。

三、研究设计

本研究将通过元分析的方法揭示数字工具支持教学与学生学习结果的关系,并澄清这种关系受到了哪些因素的影响。具体内容包括:计算数字工具支持教学对学生学习结果的影响效应值;考察人口统计学、 知识特征以及研究属性三种类型变量在二者关系中的调节作用。

(一)文献检索程序

由于学界对数字工具教学效果的集中探讨发生在近20年,本研究主要对2000—2021年国内外公开发表的电子文献进行收集。文献检索经历了两轮程序,第一轮通过关键词编制检索式展开检索。外文文献的来源有Web of Science、EBSCO、SpringerLink和ProQuest数据库,Google Scholar搜索引擎辅助检索。中文文献来源于中国知网(CNKI)和万方数据库。参考相关文献确定了数字工具的检索关键词包括数字工具(digital tools)、练习与实践程序(drill and practice programs)、辅导系统(tutoring Systems)、智能辅导系统(intelligent tutoring systems)、模拟(simulations)、超媒体(hypermedia)、教程(tutorial)、数字媒体(digital media)、软件(software)、虚拟现实(virtual reality)、增强现实(augmented reality)、应用程序(application program)。考虑到数字工具主要依托于硬件设备,本研究将相关的检索词扩展到数字工具的载体,包括:计算机(computer)、平板(tablet;Ipad)、手机(mobile phone)、笔记本电脑(laptop)、移动设备(mobile device)、移动阅读器(mobile reader)、交互式白板(interactive whiteboard)、智能板(smart board)。表示学习结果的关键词有:学习结果(learning outcomes/result/effect)、学业成绩(learning/academic achievement)、学习表现(learning performance)、动机(motivation)、兴趣(interest)、态度(attitude)、自我效能感(self-efficacy)。第一轮检索初步获取了6 114篇文献。第二轮检索采用追溯法,根据已获取的文献追查引用和被引文献,获取了105篇文献。基于以上程序,在选定资源类型为期刊和学位论文的情况下共获取了6 219篇文献。

(二)文献筛选标准

为保证研究结果的效度,制定了如下标准以审查纳入文献:(1)研究涉及的学习环境是非特殊教育学校的课堂教学环境;(2)研究设计必须是实验或准实验,除随机实验外,研究应报告前测结果,且前测差异不能过大(即ES<0.05)。单组实验应包含前后测,双组实验则需兼备实验组和对照组,其中,对照组必须采用的是未使用任何数字工具的传统教学;(3)研究明确了参与者的受教育水平属于中小学教育阶段;(4)参与群体的文化背景必须与其所属国家/地区的文化背景相匹配;(5)学习动机的测量手段不限,学业成绩的测量必须是定量的;(6)研究结果报告了足够的统计量,至少包括样本量、均值和标准差。依上述标准最终筛选得到137篇文献纳入元分析(筛选流程见图1)。

图1 文献筛选流程图

(三)文献编码

经过筛选后的文章将按照构成要素对其进行编码,每个独立样本仅编码一次。两位作者分别对所有研究进行独立编码,评分者间一致性超过92%,若遇分歧,双方讨论至达成一致。

1. 研究名称:作者、发表年份(若同一研究包含了多项结果则以序号区分)

2. 文化背景:集体主义、个人主义(参考Hofstede文化指南的评估结果)

3. 学生所处学段:小学、初中、高中

4. 学生性别:女性参与者占组内人数的百分比

5. 教师是否接受了培训:是、否

6. 工具类型:数字教程、智能辅导系统、模拟应用程序、超媒体

7. 学科领域:语言、数学、科学(科学、数学、物理、化学、生物)、其他

8. 教育干预时长:小于等于4周、大于4周小于等于12周、大于12周小于等于24周、24周以上

9. 干预强度:每周低于1小时、每周1—3小时、每周3小时及以上

10. 学习结果:学习动机、学业成绩

(四)研究过程

1.文献质量评估

评估文献质量是提高元分析结果稳健性的重要潜在因素。因此,除制定文献筛选标准对纳入研究进行事前评估外,本研究还参考Kmet、Lee和Cook(2011)针对量化研究开发的质量评估标准,从样本特征及其参与情况、研究设计、研究方法、研究结果的报告等维度对纳入文献的质量进行评估。该标准包含14个与标准化评估维度对应的问题,单个问题(评估标准)项下,完全满足标准的研究得2分;部分满足标准得1分;不满足标准得0分。单个研究总成绩在最低分(0分)和最高分(28分)范围内,得分越高说明该研究的质量越高。对137项研究的质量评估由两位作者独立完成,最终评分一致性为0.89,纳入研究的最低分为18分(占总分的64.3%),最高分为26分(占总分的92.9%),平均得分22分(占总分78.6%)。根据质量界定标准:研究得分占总分的80%以上为高质量研究;70%—80%为较好;50%—70%为适中;50%以下表示质量有限,可以认为本研究所纳入的137篇文献的质量能够满足分析要求。

2.效应量与模型选择

根据分析需要,本研究提取了实验组与控制组的后测平均值、标准差和样本量(或者实验组的前后测均值、标准差和样本量)来计算国内外不同研究的结果,并以标准化平均差(hedges’s g)作为效应值来表征数字工具对学习结果的影响程度。当研究报告了不同学习结果的测量值时(如设置两种以上的实验组、从多个维度测量结果等),若测量维度同类,就将合并后的测量值纳入整体分析,若结果不同类,则将其拆分为独立研究,分别计算效应量。最终得出的效应值为正时说明数字工具辅助教学的学习结果优于传统教学的学习结果。

鉴于纳入文献中存在单项研究中有多个效应量的情况,本研究拟首选三水平元分析模型,也就是将传统元分析模型中除抽样误差外的研究间误差分解为研究内误差(水平2)和研究间误差(水平3),以检验同一研究中多个效应量之间是否独立。

3.数据处理与分析

对于数据的处理与分析,本研究选用了R软件(R-4.0.5)作为工具,并根据Assink和Wibbelink(2016)的R语言编程手册使用软件中的meta、dmetar、metafor程序包进行R语言编程。数据分析步骤如下:首先,拟合三水平模型来观测研究内(水平2)的误差。其次,利用R软件中的anova函数和metafor程序包比较三水平与低水平模型的拟合性。赤池信息量(AIC)和贝叶斯信息量(BIC)将作为拟合优度的评价指标,两指标越小说明模型拟合越优秀。接着,采用Q检验和I2指数对纳入的样本进行异质性评估以检验各独立研究的结果是否具有可合并性。Q检验是基于所有研究具有同质性的原假设来评估研究误差的来源,但当对大量研究进行元分析时,Q检验能力过强,同时该检验值并未汇报真实的异质性程度(Huedo-Medina et al.,2006)。为克服这一缺陷,本研究采纳了衡量真实异质性程度的I2指标,I2越大表明异质性越高,那么就需要选择参数估计更保守的随机效应模型进行数据分析,反之则采用固定效应模型(Rosenthal, 1979)。然后,对调节变量进行处理,包括将分类变量(文化背景、学生所处学段、数字工具类型、学科领域、教师数字工具培训经历、教学干预时长、教学干预强度)转化为哑变量,将连续变量(学生性别、出版年份)进行中心化。最后,通过亚组分析和元回归分析确定异质性来源。需要说明的是,对各亚组进行分析的基础是:过滤掉了未报告该变量信息的研究。

4.出版偏差的评估

研究表明,报告显著结果的研究更有可能被发表(Easterbrook et al.,1991)。并被纳入元分析,所以元分析可能存在出版偏差。基于此,本研究将通过漏斗图(Funnel plot)、Egger线性回归(Egger’s linear regression)和Rosenthal的经典失安全系数(Classic Fail-safe N,Nfs)三种方式检验出版偏差,以确定在不同情况下潜在偏差是否影响研究结果的有效性与稳健性。首先利用R软件绘制能直观识别偏差的漏斗图,辅以Egger线性回归法来量化漏斗图的不对称性。漏斗图假设在没有出版偏差的情况下,代表各研究的散点会对称地分布在平均效应量的两侧,此时对应的Egger线性回归的截距接近0且不显著(Egger et al., 1997)。反之,当散点不对称时表示存在出版偏差,此时Egger检验的p值小于0.05。其次,使用CMA软件(Comprehensive Meta Analysis 3.0)计算经典失安全系数,该系数用于估计至少需要多少未发表研究中的效应值才能改变当前元分析的结果。比较标准为“5k+10(k表示纳入元分析的原始研究数量)”,失安全系数远大于“5k+10”,表明未发表研究的估计效应值不太可能影响元分析的结果,系数越大,研究结果被推翻的可能性越小。

四、研究结果

本研究纳入了2000—2021年的137项实验与准实验,共168个效应值。包含来自28个国家/地区的19 077名中小学生,单个研究样本量为24-554。数据分析结果如下:

(一)模型拟合与异质性检验

三水平模型拟合结果(表1)显示,在以动机为学习结果的研究间差异中,随机抽样误差(水平1)、研究内方差(水平2)、研究间方差(水平3)各占总效应量变异的7.54%、0%和92.46%;在以成绩为学习结果的研究间差异中,随机抽样误差(水平1)、研究内方差(水平2)、研究间方差(水平3)分别占总效应量变异的20.81%、4.59%和74.60%。数据显示 ,前一个模型中并没有研究内差异,后一个模型虽然存在水平2的误差,但该差异并不显著(p>0.05)。通过拟合性比较发现,三水平模型中的 AIC和BIC值高于低水平模型,进一步说明相比三水平的模型,二水平元分析模型更能解释原始数据的变异性,故本研究应采用二水平元分析模型。

表1 数字工具支持教学对学生学习结果影响的随机效应模型

对于异质性检验,Q统计量显著(Q动机=381.25[53],p<0.000 1;Q成绩=505.07[115],p<0.000 1),应拒绝同质性假设,即研究间存在异质性。此外,根据Higgins和Thompson(2002)的分类,I2动机=86.4%;I成绩2=77.4%,二者均大于75%,表明异质性较高,应使用随机效应模型对异质性进行部分纠正。

(二)主效应检验

随机效应模型下的效应量合并结果(表1)显示,与传统教学相比,数字工具支持的教学能够显著(p<0.001)增强学生的学习动机(g=0.482,k=53)、提高学生的学业成绩(g=0.479,k=115)。相较之下,数字工具增强教学对学习动机的影响效应比对学业成绩的影响效应高0.003个标准差。

(三)出版偏倚检验

关于出版偏倚的评估,图2和图3分别显示了两类学习结果分析模型的漏斗图。从图中可以直观发现,代表各项研究的散点分布没有明显的不对称性,这表明出版偏倚不太可能成为本研究的威胁。Egger回归检验结果(表2)进一步佐证了此判断:t学习动机(53) = 1.113,p>0.05 ;t学业成绩(115) = 1.073,p>0.05,说明截距不显著。此外,失安全系数计算结果(表2)显示:在学习动机模型中,Nfs学习动机(53)=3 525,远大于275(5k+10=5×53+10=275)的临界值;在学业成绩模型中,Nfs学业成绩(115)=8 282,远大于585(5k+10=5×115+10=585)的临界值。也就是说,在显著性为0.05的情况下,两个模型分别需要3 525个和8 282个结果不显著的研究才能将目前的总体效应量降低到不显著的水平。因此,上述检验支持本研究中纳入的效应量不存在出版偏倚。

图2 数字工具支持教学对学习动机影响的漏斗图

图3 数字工具支持教学对学业成绩影响的漏斗图

表2 数字工具支持教学对学生学习结果影响的Egger回归检验结果

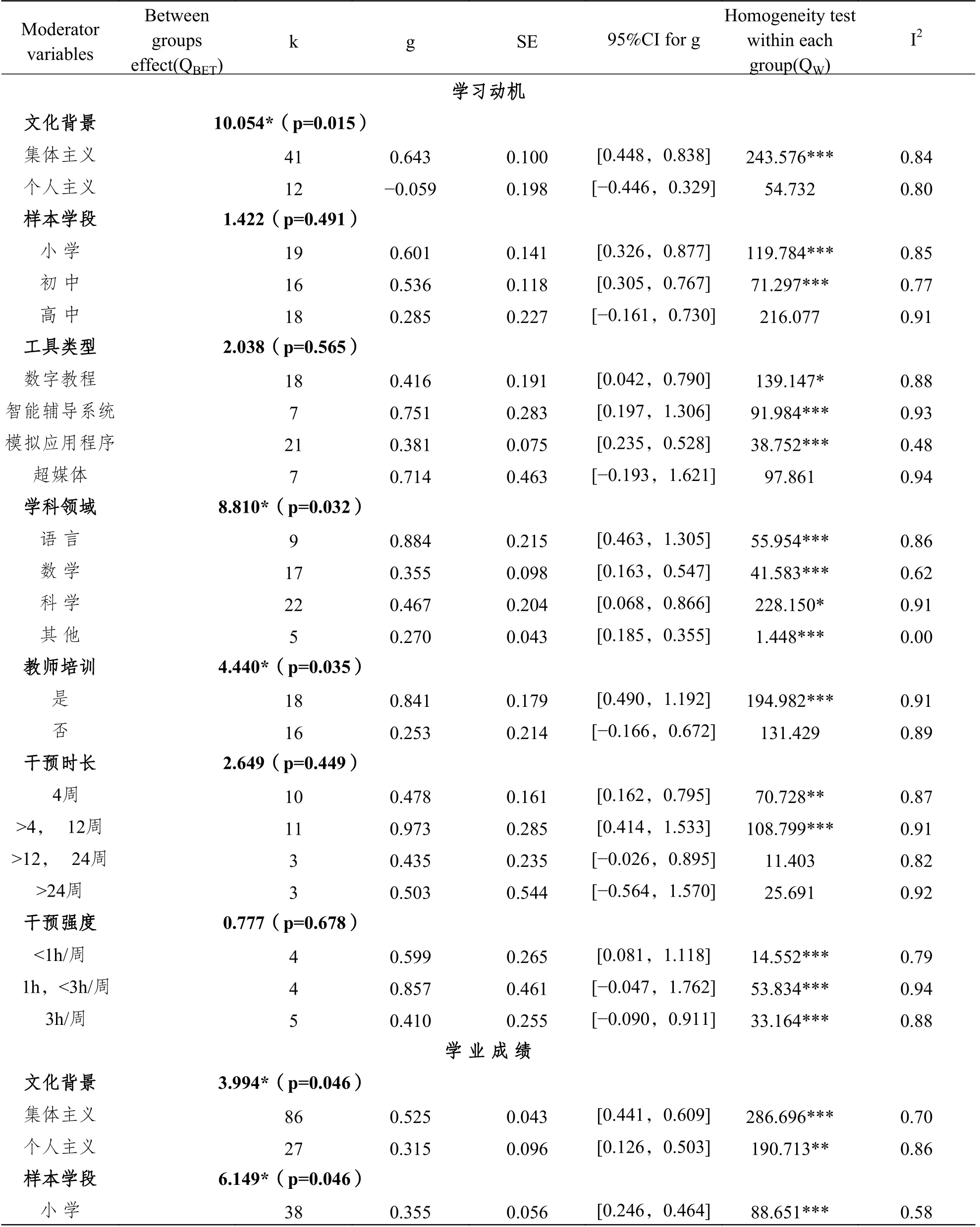

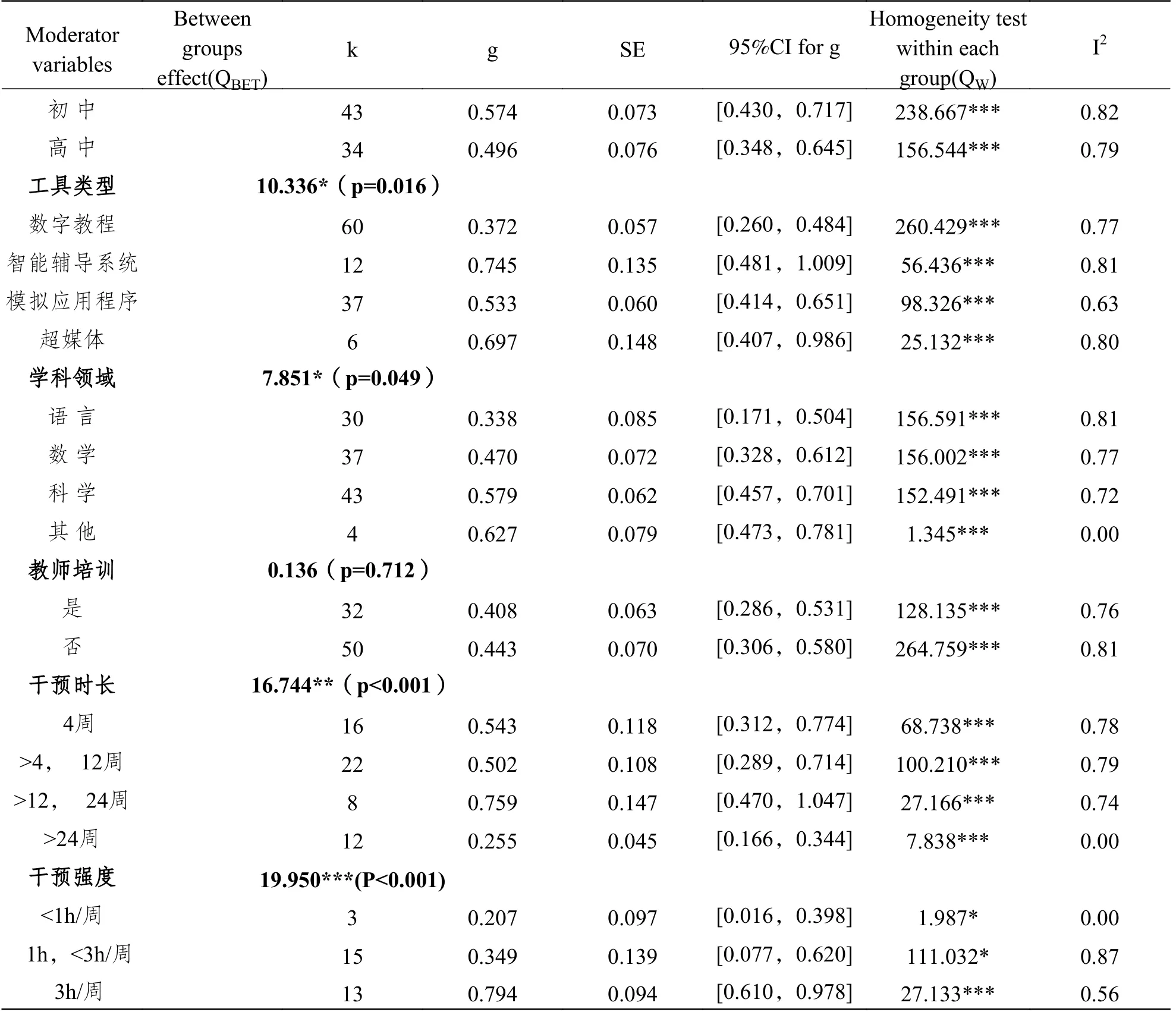

(四)调节效应分析

在此,主要通过元方差分析来检验三类变量的潜在调节作用(见表3、表4)。就文化背景而言,在学习动机上,同质性检验结果(QBET= 10.054, p<0.05)发现,文化背景调节着数字工具支持的教学对学习动机的影响。具体而言,与个人主义文化背景相比(g=—0.059),集体主义文化背景下数字工具教学更容易激发学习动机(g=0.643)。在学业成绩上,同质性检验结果(QBET= 3.994, p<0.05)表明,文化背景同样存在调节效应。主要表现为:与个人主义文化背景相比(g=0.315),集体主义文化背景下数字工具教学更容易促进学生获得好的学业成绩(g=0.525)。

表3 数字工具对学生学习结果的影响:调节变量(分类变量)

续表3

表4 连续变量的单因素回归分析(随机效应模型)

就学生所处学段而言,同质性检验的结果(QBET=1.422, p>0.05)表明,学段不能调节数字工具教学对学生学习动机的影响。但关于学业成绩的同质性检验结果(QBET=6.149, p<0.05)发现,学段可以调节二者的关系。具体表现为:数字工具支持教学对初中生(g=0.574)学习成绩的影响最显著,其次是高中生(g=0.496),影响最小的小学生(g=0.355)。

关于学生性别,在此将每个实验组中女性参与者的百分比作为连续变量,分别对学生学习动机和学业成绩进行回归分析。在学习动机上,同质性检验结果(QModel[1,k=17]=1.185,p>0.05)表明,性别无法调节数字工具支持教学对学生学习动机的影响。对于学业成绩而言,同质性检验结果(QModel[1,k=40]=10.097,p<0.01)显示,二者的关系受到了性别的调节作用。同时,全女性样本(g=0.385)中数字工具教学对学业成绩的正向影响效应远大于全男性样本(g=—0.905=—1.290+0.385)。

就数字工具类型而言,根据同质性检验(QBET=2.038, p>0.05),不同类型的数字工具不能调节数字工具教学对学习动机的影响。在学业成绩上,同质性检验结果(QBET=10.336, p<0.05)发现,不同类型的数字工具能够产生调节效应;具体而言,智能辅导系统(g=0.745)和超媒体(g=0.697)教学对学业成绩的影响显著高于数字教程(g=0.372)和模拟应用程序(g=0.533)教学对学业成绩的影响。

就学科领域而言,在学习动机上,同质性检验(QBET=8.810, p<0.05)表明,学科领域出现了调节作用,数字工具支持教学对学生语言学科学习动机的影响最大(g=0.884),对数学(g=0.355)和科学类(g=0.467)学科学习动机的影响次之,对其他学科的影响最小(g=0.270)。在学业成绩上,同质性检验结果(QBET=7.851, p<0.05)显示,学科领域调节着二者的关系,具体而言,数字工具教学对科学成绩的影响(g=0.579)最为显著,其次是数学成绩(g=0.470),最后是语言成绩(g=0.338)。

就教师是否接受使用数字工具培训的情况而言,根据同质性检验的结果(QBET=4.440, p<0.05),教师是否接受数字工具使用的培训调节着数字工具支持教学对学习动机的影响,具体而言,接受培训的教师开展的数字工具教学对学习动机的影响(g=0.841)显著高于未接受培训教师开展的数字工具教学的效果(g=0.253)。在学业成绩上,同质性检验结果(QBET=0.136, p>0.05)显示,教师是否接受了数字工具使用的培训并不产生调节效应。

就干预时长而言,在学习动机上,同质性检验结果(QBET=2.649, p>0.05)显示,干预时长不能够调节数字工具支持的教学对学习动机的影响。在学业成绩上,同质性检验结果(QBET=16.744, p<0.001)表明,干预时长能够调节二者的关系。具体而言,持续时间在12—24周的数字工具教学对学生学业成绩的影响效应最大(g=0.759),其次是持续时间在4周以内(g=0.543)和4—12周(g=0.502),干预时长在24周以上(g=0.255)的影响效应最小。

就干预强度而言,在学习动机上,同质性检验结果(QBET=0.777, p>0.05)显示,干预强度不能调节数字工具支持的教学对学生学习动机的影响。在学业成绩上,同质性检验结果(QBET=19.950,p<0.001)发现,干预强度具有调节作用。具体而言,每周开展数字工具教学在3小时以上最有利于学生获得好的学业成绩(g=0.794);而干预周期在1—3小时以及在1小时以下的时候,数字工具教学对学业成绩的影响都比较小(g=0.349;g=0.207)。

就出版年份而言,在学习动机上,同质性检验(QModel[1,k=51] =4.786,p<0.05)发现,出版年份具有调节作用,随年份的变化,数字工具教学对学习动机的影响越来越强。就学业成绩而言,同质性检验结果(QModel[1,k=113]=0.006,p=>0.05)显示,发表年份不能调节数字工具教学对学业成绩的影响。

五、结果的讨论

(一)数字工具支持的教学对学生学习结果具有正向预测作用

研究结果发现,数字工具支持的教学对学生学习动机(g=0.482)和学业成绩(g=0.479)均具有显著影响,这说明数字工具教学是增强学习动机和提升学业成绩的重要路径。这一观点支持了多数研究的结论,该现象的原因有三方面:其一,作为教学技术手段的数字工具在一定程度上改变了教学和学习任务的性质,为学生参与学习提供了多样的方法以促进学习参与,减少了复杂的学习策略,提高了学生的学习兴趣、积极性,学习动机自然会随之增强。其二,数字技术在教学中充当互动学习的媒介,不仅能促进学生有效的知识转移(Higgins et al.,2019),而且其丰富的功能特点可用于帮助学生更好地理解概念、想象和理论(Koong & Wu,2011),促进批判、分析和高阶思维的发展,因而对提高学业成绩有所裨益。其三,建构主义和情境认知理论认为学习者利用技术工具改变了学习者与信息以及学习者相互之间的连接方式、创生出更具个性化和适应性的学习环境(Duke,Harper & Johnston,2013),能吸引更多学生投入到学习过程中,增强其学习动机,进而提升学业成绩。

另外,与学业成绩相比,数字工具支持教学对学生学习动机的影响更加明显。这可以通过一般学习理论模型来解释,该模型认为一个完整的行为结果模型可以由外部环境引发,进而对个体的内部心理活动产生作用,最后个体才会出现相应的行为(Buckley & Anderson,2006)。据此可知,数字工具教学首先是对学生个体的学习动机等内部活动产生影响,随后这一影响又进一步反映到个体的学业成绩中。这一研究结果提示我们,在使用数字工具开展教学的过程中需要优先关注学生学习动机的发展,动机的增强将有助于成绩的提升。

(二)调节变量如何影响数字工具教学的效用?

1.人口统计学变量的调节效应分析

文化背景调节了数字工具支持的教学对学生学习动机和学业成绩的影响。就学习动机而言,集体主义文化背景下,数字工具教学对学生的学习动机和学业成绩均具有正向影响;而在个人主义文化背景下,两种影响均比较小。原因可能是:其一,与不同文化背景下学生的学习方式差异有关。与个人主义下灵活多样的学习方式不同,集体文化背景下,学生多采用记忆背诵等机械学习方式,教学中使用数字工具将有利于学生拓展记忆方式、丰富背诵形式,增强学生对学习内容的兴趣,从而促进其学业成绩的提升。其二,与学习支持的反应有关。集体主义文化下的学习者容易从教师那里获得指导和支持,而个人主义文化下的学习者更倾向于在学习环境中掌握更大的自主权来进行独立学习(Olaniran,2009)。Chou等(2012)的研究表明,相比自主学习,教师支持的学习能产生更多的外部动机刺激。个人文化背景下的学生相对独立,其学习动力多来自内部个人发展的需求;而集体文化背景下,学生的学习动力很大程度上是来自于家长、教师等外部力量(Kang ,2007)。久而久之,集体文化下学生对使用数字工具的新鲜感和刺激反应就更加强烈,更容易对学习产生浓厚兴趣,进而提升学业成绩。

学生所处学段不能调节数字工具支持教学对学生学习动机的影响,这或许是因为数字工具很难为不同学段提供符合其特征的个性化学习材料。但我们发现学段能够调节数字工具教学对学业成绩的影响。具体来讲,数字工具教学对初中生学业成绩的影响作用最大,对高中生影响次之,对小学生影响较小。换而言之,较高学段的学生使用数字工具更容易取得好成绩。这一发现与Steenbergen-Hu和Cooper(2014)的研究结果一致,出现该现象的原因或许是相较于低年级的学生,高年级学生不仅拥有更强的自我调节能力和数字化素养,而且还具备更丰富的先验知识。

性别不能调节数字工具教学对学习动机的影响,但能够调节数字工具教学对学业成绩的影响。具体来说,与女生相比,男生更容易在数字工具支持的学习中获得学业成功。这或许是因为男生对数字工具有更多的偏好,Abouserie等(1992)指出,相比女生,男生更偏爱使用计算机来进行学习,这种偏好可能导致男生使用计算机学习的时间更长。另有研究直接表示,与男生相比,女生在数字学习中处于弱势,在技术含量高、视觉信息复杂的环境中,女生会产生较强的视觉-空间认知负荷(Ausburn et al.,2009)。正因如此,男生比女生更容易投入到数字工具教学中,进而取得较好的学业成绩。

2.知识特征的调节效应分析

数字工具类型不能调节数字工具教学对学习动机的影响,但能调节数字工具教学对学业成绩的影响。与数字教程和模拟应用程序相比,在教学中使用智能辅导系统和超媒体更能够提升学业成绩。上述现象可从技术支持的差异上找到原因,如,相比练习与实践程序所能提供的纠正性反馈,智能辅导系统支持的探究性反馈被证明效果更优(Bayraktar,2001);超媒体虽不提供指导活动,但具备非线性呈现信息的技术优势,能让学生更大程度上自由地访问序列信息,从而促进知识激活与自我调节学习。

学科领域调节了数字工具支持的教学对学生学习结果的影响。在学习动机上,与数学和科学类学科相比,数字工具教学对学生语言类学科学习动机的正向影响更为明显。可能是因为语言类学科学习具有形象化、互动性的特征,而数字工具的可视化功能有助于语言学习者开展形象化的学习和课堂互动(Wouters et al.,2013),进而激发学习者的学习兴趣和动机。在学业成绩上,与语言类学科相比较,数字工具教学对数学和科学成绩的影响更明显。这可能是因为学习数学与科学学科所需的程序性思维与数字工具呈现的程序逻辑比较一致。

3.研究属性的调节效应分析

教师是否接受过数字工具应用的培训不能调节数字工具教学对学业成绩的影响;但能够调节数字工具教学对学习动机的影响。具体而言,与未接受培训教师的教学相比,接受过培训的教师所开展的数字化教学对学习动机的影响更强。这一结论得到了相关实证研究的支持,如,有研究表明,教师的数字素养和教学技能可能会调节技术可用性对学生学习动机的影响(Sailer,Murböck & Fischer,2021)。接受技术培训的教师能够在认识到数字工具技术特点与优势的基础上提高工具使用的适切性,提升将数字工具与教学活动融合的意愿(Derfler,2002),从而增强学生参与学习的动机水平。

干预时长不能调节数字工具教学对学生学习动机的影响,但能够调节数字工具教学对学生学业成绩的影响。具体来说,与其他干预时长(4周以下、4—12周、24周以上)相比,干预时长大于12周且小于等于24周时,数字工具教学对学业成绩的影响效应显著高,由此表明干预时间适度更有利于提升学生的学业成绩。这可能与学生对数字工具的新鲜感有关,在适度的时间内学生往往能保持较高的新鲜感,从而增强其学习参与度。这一结果提示我们,数字工具教学应控制在适当的干预时长内。此外,本研究还发现,与4周以下和4—12周相比,干预时长大于24周的情况下,数字工具教学对学业成绩的影响要低得多,说明干预时长超过一定范围后对成绩的积极影响作用将减缓。这是因为短期研究中的数字资源设置更集中,教师通常会选择最合适、功能更有利的工具,同时还会在保持技术使用热情的情况下精心设计学习活动、较好地控制无关因素,而当持续时间超过一定范围时,维持这些人为条件将变得更加困难(Sung, Chang & Liu,2016),较好的学习效果也就无法延续了。

干预强度不能调节数字工具教学对学生学习动机的影响,但能够调节数字工具教学对学生学业成绩的影响。主要表现为:持续干预3小时及以上的数字教学对学业成绩的影响效应最大,其次是持续干预在1-3小时,每周干预在1小时及以下的影响效应最小。由此可知,随着干预强度的提高,数字工具教学对学业成绩的影响会增强,这与本研究的假设一致。既往研究表明,当单位时间内使用数字工具较少时,可能会发生教师对工具的操作使用不到位或是技术整合不足的问题(Cheung & Slavin,2013b),这样必然会降低数字工具教学对学业成绩的影响。另外,本研究发现,数字工具教学对学习动机的影响不受到干预强度的调节,这说明在数字工具支持的教学中,学生的学习动机水平相对稳定。

出版年份不能够调节数字工具教学对学生学业成绩的影响;但能够调节数字工具支持教学对学生学习动机的影响。随着年代的变迁,数字工具教学对学生学习动机的影响会越来越强烈。依前文所述,早期的学校教育还未能较广泛地使用数字工具,彼时数字技术与教育教学领域的融合还不够成熟,对教学活动的影响相对有限。而晚期后数字技术应用不断革新,加之学校环境中数字工具使用机会增多、技术可用性增强,数字工具对学习产生的作用就会更突出。

六、结论与启示

(一)结论

数字化学习将会成为未来学习的主流,数字工具将在今后的数字化学习中扮演愈加重要的角色。本项元分析在此背景下发现数字工具教学对学生的学习动机和学业成绩具有积极影响,且这种影响受到了人口统计学、知识特征以及研究属性变量的调节作用。具体而言:(1)与个人主义文化相比,在集体主义文化背景下,数字工具教学对学习动机和学业成绩的积极影响作用更高;(2)数字工具教学对学习动机和学业成绩的预测作用不受学段的影响;(3)数字工具教学对男生学业成绩的影响显著高于女生;(4)受过培训的教师开展数字工具教学为学习动机带来的影响好于未受过培训的教师;(5)相比数字教程和模拟应用,智能辅导系统和超媒体更利于提高学业成绩;(6)相比其他学科,数字工具教学对语言学习动机的影响更大;(7)相较于语言学科,数字工具支持教学对数学和科学成绩的影响更显著;(8)数字教学干预时间适中才能最大限度地发挥其对学业成绩的效用;(9)数字教学对学业成绩的影响随干预强度的增强而增强;(10)随着年份的变迁,数字工具教学对学习动机的预测作用愈加凸显。

(二)启示

虽然本研究证实了数字工具教学对学习结果的积极意义,但并不意味着它可以完全取代传统教学。数字工具只是加持课程与教学活动的工具资源,我们既不能轻视也不能夸大它的作用,应充分考量影响课堂学习的各个潜在要素,使其最大程度地发挥优势。这需要技术研发人员、学校决策者、学科教师以及学生等多个主体的共同努力。

技术研发是实现数字工具增强教学的首要环节。目前数字工具在教学中广泛应用的障碍之一是技术功能无法适应教学与学习策略的多样化,导致教学设计受制于现有的技术程序,而不能完全根据活动需要选择功能。因此,未来技术研发人员可将学习分析学(Learning Analytics)研究纳入研发调研工作,通过行为数据的收集分析探究不同教学场景下的产品功能需求,从而增强数字工具在不同教学模式中的兼容性。同时,在产品设计中有针对性地融入智能辅导系统的探究性反馈功能和超媒体的非线性特征,进一步扩充教学的素材性资源,促进诊断和反馈形式灵活化、多样化。

学校的数字化资源建设很大程度上依赖于领导的决策,这意味着学校决策者应树立良好的变革意识,为基本的数字化建设提供支持。首先,设备投入是提高数字工具使用率的前提,决策者要提供充分的条件性资源保障,满足硬件设备的安置需求。其次,决策者应认识到技术快速革新的特征,除了确保硬件及时更新,还需为教师安排系统化培训,帮助教师用好技术的同时又能适应技术升级。

教师是开展数字教学的主导者。首先需要增强对数字工具可用性的信念,积极追求在信息技术领域的专业发展。除了理解、评价与利用技术互动的基本数字技能外,整合技术的学科教学知识对于成功的数字化教学也必不可少。其次,教师需要结合学段、学科以及性别特点充分考虑不同学生的学习风格差异,在合理开展技教融合的基础上适当提高数字工具的使用强度,但需警惕使用的时间限度,科学协调硬件软件、课程内容和教学方法,基于具体情境改进数字工具的使用方式和范围。

作为学习活动的主体,学生应意识到技术是一把双刃剑,在参与数字工具学习的过程中需加强自我调适,避免过度依赖技术工具而导致学习方式固化。同时,已有一些研究反驳了学生作为“数字原住民”能够轻松获得数字能力的普遍假设(Slechtova,2015),这意味着增强数字能力、提高数字素养也成了学生亟待实现的目标。未来的学生不仅要掌握媒体操作有关的知识技能,还要学会通过获取、整合、评价数字信息来培育跨文化、批判性、创新性等数字能力。

七、不足与展望

虽然本研究遵循了严谨的元分析方法和程序,但在数字工具类型的划分、调节变量的考察与分析、样本群体的选择等方面仍存在不足,期待在未来的研究中得到完善:第一,对于数字工具类型的划分,目前尚未有研究对教育领域的数字工具进行系统归类,同时,数字技术也在不断更新换代。因此,本研究很难全面考察所有数字工具,未来的元分析可从功能应用的角度对教育中的数字工具进行更全面的归纳。第二,对于调节变量的考察,由于多数文献未能周全描述研究背景,使得教师的教学方法、学生的学习策略等潜在影响因素未能得到充分考察。同时,囿于纳入研究在学科变量上聚焦语言、数学和科学,分析结果不支持推广至艺术、体育等更广泛的学科领域。未来研究可以更全面地考虑潜在调节变量。第三,针对调节变量的分析,本研究考察的部分调节变量组内样本数差异较大,难以确保亚组分析结果的稳健性,今后的研究可在丰富和平衡调节变量组内研究数量的基础上进一步验证本研究的分析结果。第四,关于样本群体的选择,本研究的参与者所处学段并未实现全覆盖,可能导致结果的推广性受限。此外,技术的多模态特征被很多研究提及可以有效帮助特殊儿童群体开展学习活动,未来的研究可以考虑将主题扩展至其他学段和教育领域。