教育心理学的危机:挑战和定位

戴 耘

(纽约州立大学 University at Albany - State University of New York,New York 12222,USA)

“由于成长是生命的特质,教育的目的就是成长本身,别无他图。”

——约翰· 杜威(《民主与教育》1916)

教育心理学教科书和大量教育心理学的研究给人留下的印象是:教育心理学像一个箩筐,林林总总各种东西都可以往里面放,所以显得非常松散。它缺乏核心关切,以及在心理和教育两个层面之间的必要整合。教育是一个人的“上层建筑”,但它只能通过社会过程和个人的认知、情感、动机过程去实现,所以受到社会、心理、生物制约。基于这个判断,本文首先探讨教育心理学定位问题,文中的很多判断与笔者的经历有关。然后,文章勾勒教育心理学的历史和现状,试图揭示教育心理学自身发展中的固有矛盾和问题。接着,本文描述学科分化带来的挑战,尤其是两个新兴学科对传统教育心理学的“威胁”:教育神经科学(educational neuroscience)和学习科学(the learning sciences)。最后,文章尝试提出一种新的思路,它一方面能整合当今最新的边缘学科科学研究的成果,但另一方面又能保持它的核心关切、概念体系以及方法论的完整性。教育心理学需要这种“弹性”使它具有活力而不至于僵化退化乃至最后被淘汰。整篇文章的讨论是基于笔者近30年在北美的学术经历,很大程度是对美国教育心理学历史脉络的探寻和批判,希望对中国教育心理学的发展有所裨益。这个视角也必然有其局限,需要不同视角的补充和丰富。因为文章属于笔者的反思,与个人经历密切相关,所以叙述采用第一人称。

一、我的学术经历与教育心理学定位

C. P. Snow是美国小说家兼科学家,他有两个朋友圈,一个是文学家圈,一个是科学家圈,他发现两者之间的思维方式甚至价值观念有巨大鸿沟,两者甚至互相鄙视。他称之为“两种文化”(C. P. Snow,1967)。我在美国普渡大学攻读教育心理学时遇到同样的“文化冲击”:心理学的概念构架都是基础性、分析性的,而文史哲的概念来自主体内省经验和思辨。打个比方,前者是挖地三尺,后者是云间漫步,两者几乎没有交集。在慢慢融入心理学领域以后,我发现心理“构念”(construct)的物化(reification)是一个始终困扰我的问题,即把人的某种能力或心理过程和状态的抽象看成是具有实体性的结构性存在(entities),比如“智力”“创造力”“兴趣”“焦虑”“内部动机”,等等。“物化”的最直接做法,就是将这些构念固化为量化表述,用数值代表,这非常容易形成误导。比如,智商数值只是一个排序分(rank order score),但常常被看作是实体性差异,这就好比大学排名,第一到第十名其实差别不大,但许多人把名次看成具有实质内涵的等级。从直觉上,我觉得把人定义为各种心理变量的总和本身是一种粗暴的简化方式,它甚至不符合人作为整体适应环境的有机原则(Magnusson, 2001)。心理构念只有在特定情境中具有功能意义,而脱离情境去确定某种心理测量的恒定指数,无异于把人从具体生存环境中剥离出来进行本质主义定位(使心理构念成为稳定“特质”),这也是心理学家R. E. Snow会反对把aptitude简单看成脱离情境的“潜能”的原因。

在我读研究生期间,心理学尤其是教育学慢慢开始接受现象学研究,即基于人的内心体验的诠释研究。我觉得这是一种进步,因为它接受了主体经验作为基本现实的合理性。人生活的世界是由他感知的意义构成的,正因此,人文科学(the human sciences)不同于自然科学(the natural sciences)。但是,这个变化确实产生了新的张力(tension)。从现象学角度看,人所感受的现实具有主观性和意向性;人的“感受质”(quolia)是一种由意识所产生的新质,他人无法分享,也无法做神经生理还原(Searle,2004)。但是,一旦我们承认了人的主观性、主体性、意向性对物理世界(包括人自身作为生物体)的超越,那么它就无法与人的自然和社会属性自洽。从科学还原的角度看,人具有生物-社会属性,人意识到的东西只是他内心世界(认知、情感、动机)和意识到的现实的冰山一角;人的生物-社会物质存在从多种意义上制约人的所思所念。于是,我发现人的主体性(意识和意向)和人的生物-社会属性(物质存在),是人性的最深刻的二律背反(Clark, 2001)。我在文章最后讨论人的行为的“生成论”vs.“还原论”时会回到这个基本命题。无论采取什么哲学立场,心理学必须回到人作为生物-社会个体的完整性、意向性和发展性,而机械还原的尝试,无论是刺激-反应模型(从行为主义到信息加工理论),还是心理单元的原子化(如早期的结构主义心理学和后来的基于心理测量的差异心理学),都偏离了人的这一本质。

我的这种个人立场,决定了我对教育心理学定位的取向。这里,我介绍4位重要心理学家,重点讨论他们如何选择教育心理学的切入点。第一位是斯诺(Richard E. Snow, 1936—1997),他是我研究生阶段最倾心的心理学家,不仅是因为他和我是校友且毕业于同一专业,更是因为他的“适宜性①-干预方式交互作用”理论(Aptitude-Treatment Interaction 或称 ATI;Snow, 1992; Cronbach & Snow, 1977)。这个理论对我的吸引力在于,它更符合机能主义而不是结构主义理念;教育心理学的切入点应该是学习者和学习环境的动态关系、学习起点和学习目标之间的张力。斯诺对aptitude的词义作了重新解释:个体适宜性或不适宜性(aptitude and inaptitude)不是简单的有没有能力,而是学习情境中的干预(treatment)相对于学习者的理解水平、知识背景、个人性向适洽与否。ATI是近侧(proximal)功能关系理论,而不是传统定义的aptitude(理解为“潜能”)的远距(distal)预测理论。这里,斯诺和传统理论家的差异是他更突出人的潜能的“情境性”,因此“适宜性”是一种情境关系。现在我们知道,只注重aptitude的预测效度和因果关系会有解释上和应用上的误区(Sternberg, in press)。ATI的重点是,学习的关键在于设计适合于个人的“界面”,如内容、策略、方法(Snow, 1992; Ackerman, 2003)。目前的很多特殊教育策略,如“干预-反应”(Response to Intervention)模式,可以视为这个理论的当代翻版。

第二位重要历史人物是哲学家、心理学家杜威(John Dewey, 1859—1952)。杜威的教育心理学切入点至少有两个,一个由他的《儿童与课程》(Dewey, 1902)一文充分展现,即任何课程设置都要契合儿童的认知水平、思维方式,需要从儿童视角来设计学习内容、学习方式。这和斯诺(R. E. Snow)的ATI有共同点,但ATI是一种个体差异理论,而杜威更深一步,涉及儿童对自然和社会感知思维的“天然方式”与成人提供的规范化的学科思维的矛盾。所以杜威认为需要将学科内容“心理化”(Shulman &Quinlan, 1996)。杜威的另一个切入点是教育在个人参与社会中如何起关键作用,这个思想集中体现在他的《我们如何思考》(Dewey, 1910/1997)、《民主与教育》(Dewey, 1916)等著作中。他关注的是:在一个不确定性大大增强的开放民主社会,教育如何发掘个体的潜能,培养能独立思考有辨别力的个体。杜威认为有思考力的个体是开放社会和民主社会的基石。在我看来,杜威的问题和斯诺的问题一样,属于教育心理学的核心关切。

第三位重要心理学家是跨领域的奇才司马贺(Herbert Simon, 1916—2001)。司马贺的著述中与教育心理学最有相关性的是他在1969年出版的《人工科学》(the Sciences of the Artificial)。今天人类面对的世界充满了“人工产品”(artifacts),电脑、书本、影像,甚至概念系统、课程设计、教学技术等等,到处都有某种“文化设计”。司马贺把科学分为“自然科学”和“人工科学”两大类,自然科学回答“是什么”(what is);人工科学回答“应该怎样”(what ought to be)。我偏向于把“人工科学”转译为“设计科学”,意思更为明了。我认为,相对于自然科学追究事物的因果必然性和确定性(what is true),设计科学探究的是可能性问题(what is possible),着眼的是改善人类状况。从人工智能到组织管理,司马贺提出一系列设计理念(他也因此在1978年获得诺贝尔经济学奖),按照他的观念,上述斯诺和杜威的切入点都涉及“设计”,用司马贺的话来说就是,“To design is to devise courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones”(Simon, 1969, p. 130)。 这里被改变的“处境”(situations)可以是物的,也可以是人的;可以是个体的,也可以是教学的、机构的、文化的。教育心理学要改变的是人;为了改变人,它也要求改变学习和教学的方式,它的“界面设计”(interface design)必须符合人的可塑性、意向性和发展性,与人相关的教育情境的“适宜性”,人的各种认知约束(如感知方式、记忆效能),人的发展可能、制约和极限。

第四位是心理学家布鲁纳(Jerome Bruner,1915—2016)。我视布鲁纳为精神导师,他对教育心理学的阐述是全方位的。坦白说,有些从心理学切入教育的学者并不懂教育,反之亦然。布鲁纳不同,他是认知心理学奠基者之一,同时又精通教育,包括数学、语文、科学等学科的教育。布鲁纳对教育心理学的思考有以下几个要点:第一,布鲁纳在《教育过程》(1960)和《可能的世界,真实的心智》(1986)中,突出了掌握学科深层结构、核心概念以及探究式学习的重要性。第二,他在《理解行动》(1990)和《教育文化》(1996)中认为,他自己参与的“认知革命”不幸误入歧途,用计算机作为模板来研究人脑的认知和学习,也就是走了卡内基梅隆大学的“信息加工”的思路(司马贺是主导者之一)。当年“认知革命”有两个中心:一个在卡内基梅隆大学;一个在哈佛大学,主要代表是布鲁纳、米勒(George Miller)。布鲁纳认为,建构意义和假想模型是人类认识世界和自我的基本方式和动机,这个过程是通过文化实现的,而教育的本质是通过意义建构使受教育者从一个自然人成为文化人(即获得“文化个体性”)。我认为布鲁纳的工作是开拓性的,而且有可能构成教育心理学新范式的基础(Lutkehaus & Greenfield,2003)。

我对教育心理学的定位,在上述介绍中已显端倪。我反对心理学的机械还原倾向,尤其是谈到教育问题时,坚持人的开放性、可塑性、发展性、多样性的取向是关键的,问题是如何去获得相关的有效知识。

二、教育心理学的传统和内在困境

一般认为桑代克是教育心理学之父,因为他不仅最早开启了教育心理学的经验研究,而且是试图将学习理论、心理测量、教育应用加以系统推进的科学家。他还在1913年出版了最早的教育心理学教科书(Thorndike, 1913/1999)。从那时起,经历了“认知革命”和“建构主义”“文化心理学”的影响,教育心理学逐渐形成了一个由初级到高阶的概念体系,如记忆、学习的认知和动机过程、学科思维、批判思维、创造思维、“共同建构”(co-construction)、学习共同体,等等,并确立了狭义的“教学心理学”(Snow & Swanson, 1992)和广义的教育心理学。但是教育心理学很长时间内并没有获得自己独立的学科属性,如属于它自己的概念体系和研究范式。所以在百余年的历史沿革中,教育心理学实质上成了一些知识模块的集合(有些来自心理学,有些来自教育学),而不是一个自洽的学科。这个问题,中国学者也意识到了(王滔,2002)。下面我分别论述教育心理学的主要困境。

(一)学科定位困境:是心理学在教育情境中的应用,还是教育情境中的心理学

从学校建制看,教育心理学专业一般归属于教育学院,而教育学院和法学院、医学院、商学院一样属于专业学院(professional schools),但矛盾的是,教育心理学属于学术心理学(academic psychology),尤其是在“学校心理学”(school psychology)作为专业心理学从美国心理学会(APA)的“教育心理学分会”(第15分会)独立出来成为第16分会后,分工更加明确。学校心理学以应用研究为主,如学校的各类测评方法、干预手段,而教育心理学以科学研究为主,关注的是原理问题、机制问题(学习、动机、发展,等等)。但是,教育心理学又隶属心理学,这使得教育心理学面临“不上不下”的尴尬处境。

教育心理学首先面临的定位问题是,它是普通心理学在教育场景、实践(教学)中的应用,还是教育(包括教学)情境中生成的心理学(在教育情境中发生的认知、情感、动机、学习、发展过程)。长期以来,教育心理学被看作是一般心理原理在教育情境中的应用,而心理科学大部分是在实验室中而不是在真实教育情境(如,家庭、教室、社区)里发展的,这就造成了心理和教育两张皮的问题。虽然美国的心理学先驱威廉·詹姆斯说过“教育是你可以用来改变世界的最有力的武器”(Education is the most powerful weapon which you can use to change the world),但他认为,心理学是科学,教学是艺术,从心理学跨越到教学,需要教师的创造性实践。假如教育心理学只是心理学在教育场景的应用,它就不是自足的学科,就不会成为有自己独特身份的完整的学科体系。所以,教育心理学教科书越写越厚,学习理论、动机理论、个体差异理论、发展理论、教学理论、测评理论越来越机械地叠加,我先前提到的核心关切越来越模糊,它的概念体系也是东拼西凑。这不得不归咎于教育心理学的两张皮问题。

是追求教育心理学的学科性(如科学理论、研究范式和成果积累),还是解决现实教育实践问题,注重对社会的影响,而无需过多关注学科的体系性、自洽性和连续性?这是一个学科自律和他律的问题。如果重视后者,它必然要向“应用”倾斜,如教师教育、课程教学设计、教育技术应用,等等,同时更注重教育中的伦理原则、价值立场。如果重视前者,那么,它需要更重视概念体系建设,包括理论体系、科学研究分类和研究方法,应该与社会现实保持适度距离以维护学术中立性、稳定性、延续性。这种保守性和社会进步性、自律和他律的紧张始终贯穿教育心理学的历史。

教育心理学很晚才开始真正认定自己是个“学科”(discipline),并进行自身的学科建设。其标志是研究者开始认识到,过去所谓心理学提供学科基础(foundation),教育提供“应用场景”的线性逻辑不成立,而且它是造成教育心理学两张皮的直接原因。这个问题Merlin Wittrock在20世纪60年代就提出了,到90年代基本形成共识(Shuell, 1993; Wittrock, 1992)。正是在这种认识指导下,1996 年出版的《教育心理学手册》(以下简称《手册》)(Berliner & Calfee, 1996)开始了学科建设的最初努力,该书(第一版)的内容分为五个部分:第一部分:认知与动机(含学习和迁移),第二部分:发展与个人差异(含特殊教育),第三部分,学校课程与心理学(含学科心理学和学科教学),第四部分:教学(含教师发展和教学技术),第五部分:学科(教育心理学)基础(含哲学背景、认识论、数据分析、历史来源等)。这一版第一次明确提出,教育心理学是一个学科,有其自身的学科基础。但是细看的话,第一版《手册》虽然知识门类齐全,照顾到了各种学派,但还是很松散。2006 年出了《手册》第二版(Alexander & Winne, 2006),更换了主编和作者,出现了对桑代克以降的量化传统和实证主义的检讨(e.g., Berliner, 2006; Bredo,2006),认识论上向建构主义靠拢。而2016年出版的《手册》第三版(Corno & Anderman, 2016)从主编到作者已经是新一代学者,不仅启用了世界各国的学者,代表了最新的研究成果,整体构架也明显地向学习科学靠近。但整体上,和教育心理学的根基和渊源有关,教育心理学并未摆脱它的学科困境,即缺少明晰的核心关切,缺少自洽的概念体系,缺少成熟的认识论方法论,等等。下面,我从宏观哲学角度,分别论述教育心理学的本体论困境,认识论、方法论困境和规范(价值立场)意义上的困境。

(二)本体论困境

科学哲学家Lakatos(1978)认为,科学的前提是科学共同体对研究对象是什么、重要性在哪里有一个基本共识,他称为“本体论承诺”(ontological commitment)。以教育心理学为例,学习的本质,人类学习和动物学习的共同点和差异,不同水平上的“学习”定义,学习与社会互动的关系,学习和符号意义(文化)的关系,学习和人的个体发展的关系,个体不同发展阶段的教学及其作用,个体差异对学习和发展的制约,“学习共同体”的意义,等等,都是本体论意义上的核心问题。但对这些问题的本质和重要性,研究者各有偏重,并无共识;更糟糕的是,大部分研究者坚持自己的本体论立场,各自为阵,这就意味着学科不会有进展,不会走向越来越趋近(convergent)的共同结论,也就不成其为学科。

一个真正的学科,其中的不同要素之间是相互关联的,但现在教育心理学的不同知识板块之间缺乏有机关联。比如,研究学习和研究认知发展的是两拨分属不同学科的学者,他们的成果也发表在不同刊物上,虽然偶尔有跨界的整合(e.g., Bruner, 1996; Granott & Parziale, 2002; Siegler, 2000)。于是,就会出现很奇怪的(至少从维果茨基的角度)违背常识的理论解释:发生在同一个人身上的学习和认知发展居然可以毫无关系。学习理论关注人的差异性,发展理论关注发展的共同性(伴随年龄的变化),两者没有交集。同样,动机理论和发展理论几乎没有交集,也是因为研究人类动机的学者几乎不关心发展问题(除了马斯洛等个别学者),而发展学者几乎忘了没有动机就没有真正的学习,没有学习谈什么发展?除了生物性的成熟几乎任何“发展”都谈不上(McCall, 1981; Emde, 1994)。

传统的发展心理学与教育心理学的“本体论承诺”的根本差异是发展心理学关注“发展的共同性”,而忽视“发展的多样性”,然而发展多样性是教育心理学一开始就关注的重点。发展心理学的这种情形直到Bronfenbrenner(1989)将发展的“生态环境”作为研究焦点才发生改变,教育情境、动机、学习、发展才有了一定程度的整合(e.g., Barron, 2006)。同样,在实践方面,教育测评和教学理应服务于一个自洽的理论体系,但事实是两者各行其是,比如,教学遵循建构主义,测评坚持标准化测试,结果是教学和测评的脱节(Wile & Tierney, 1996; Shepard, 2000)。这种割裂一方面是研究范式的惰性所致,另一个原因是学科建制上的各自为阵,老死不相往来。长此以往,概念体系和研究范式也渐行渐远,直到连对话都很困难,遑论整合!这是整个学科历史积累的内在危机。

教育心理学本体论的最大困境还是哲学分歧。每个教育心理学研究者都会有对存在本质的基本预设:个体学习和发展结果的原因是可还原的(reducible,即可追溯到一些更基本的要素的影响),还是生成的(emergent,即它是一个复杂的生成过程,简单追溯一些环境和个体要素并不能真正解释特定现象)?还原论是传统科学的基石,量化和实验是它的基本方法。还原论在物理学上的成功有目共睹,但生物学的结构功能复杂性使还原论受到挑战,而到了行为和社会科学,争议更大。物理学的强大在于它能脱离具体背景建立定律,能做数学化的预测。心理学领域建构各种模型及其预测能力要是放到物理学里,会贻笑大方(记得物理学家费曼就嘲笑过心理学)。心理学的预测模型能达到0.7相关系数几乎可遇不可求,但放大一看也只解释了约50%的结果变量。你总不能说另外50%都是测量误差;只有两种可能:在开放环境中许多相关因素及其复杂交互作用未被考虑;或者,人的行为有动态性、主动适应性(adaptive)和发展性,无法把控、无法还原。

应该承认有些物理现象科学家也挠头,比如气象预报。科学哲学家波普尔(Popper, 1991)用“钟和云”来比喻两种不同事物或现象。钟是可拆解的,每个零件的结构、功能都可定位,它们各自对钟的运作的作用都可预测。相反,对波诡云谲的事物(如一片落叶在空中飘落的轨迹)进行数学建模显然极其困难。当然,这不代表我们不能理解它,甚至给它做气动理论建模和一定程度的理论预测,事实上,当今的复杂性科学已经在尝试这样做(Hilpert & Marchand, 2018)。但是,和天气预报一样,心理学的预测效度随时间和事件展开(unfolding)会发生衰变,因为无论是天气状况、落叶轨迹、水分子凝结成晶体(雪花),还是个体在学习中产生的各种变化,都是动态生成的。心理学中预测效度的“衰变”显示了还原分析在复杂生成事物的预测和解释上的力不从心。

(三)认识论和方法论困境:分析科学还是综合科学

还原和生成的本体论分歧,到了认识论、方法论层面,就是如下问题:教育心理学应该是分析科学还是综合科学?教育心理学历史上遵循的是分析传统,把整体拆解(环境、认知、动机、情绪),各个击破,但结果常常是把整体拆解后发现拼不回去了。一个早期的例子是Cronbach(1957)所谓的心理学被撕成两半:相关(correlational)研究只关心个体变量的影响,受控实验研究只关心情境变量对人的影响。ATI(Cronbach & Snow, 1977)本身是试图整合这两种研究范式(实验研究和变量相关性研究)的努力,也就是把拆解的部件拼回原来的整体。Cronbach自己的心路历程非常说明问题:他在1957年开始希望建立这“两种心理学”的某种整合,差不多20年后(Cronbach, 1975),他开始重新审视这种整合努力。他发现这样的整合努力产生了“镜屋效应”(“hall of mirrors”),即当人-情境交互作用涉及3个变量以上,或者变量关系“升维”到另一个更高水平的交互作用,统计学方法完全崩溃,根本无法厘清“谁跟谁”的复杂关系。现在流行的“结构方程建模”(structural equation modeling)、“分层线性建模”(hierarchical linear modeling)碰到复杂的交互作用同样一筹莫展。Cronbach在1975年表达了他的基本困惑:教育心理学究竟是寻求可以脱离具体背景(local context)的“普遍定律”(universal laws),还是应该更关注局部教学场景本身“系统运作”的丰富复杂性。是以学习的相关变量作为研究重点,还是以真实学习情境为研究焦点,成为美国教育心理学方法论之争的一条主线。

关注相关变量的逻辑是:如果把教育心理学看作是关注人的学习和优化成长的学问,它必然会寻找一些重要心理学“抓手”,寻找“撬动”人的发展的“阿基米德杠杆”。这是心理学尤其是英美心理学的传统,比如早期对“一般智力”的强调(Spearman, 1904),后来是儿童情感依恋理论(Attachment Theory;Bowlby, 1979),到稍后的“延迟满足”(delay of gratification; Mischel et al., 2011),直到最近这些年流行的智力观的成长定势vs. 固化定势(growth vs. fixed mindset; Dweck, 2006),兴趣的坚持(grit; Duckworth,2016)。这个研究传统总体属于Cronbach(1957)提到的相关性研究。这些要素的长期预测效度确实得到许多经验研究的支持,对于教育心理学无疑是有意义的。但是用单一变量来解释非常复杂的教育发展问题显然有很强的还原论色彩。确实,这些概念本身还可以继续追溯,继续还原。Horowitz(2000)称这样的努力为“单一变量故事”(single-variable stories)。“单一变量故事”还可以延伸到各种教育环境变量,如教学策略、学习策略,乃至教师课堂行为,如鼓励学生表达vs. 鼓励学生服从。大量的教育研究就是这么做的。比如美国的“师范教育”研究有很长一个时期就是通过对教师的各种课堂行为变量作统计分析,看哪些行为对学生的学习成就的影响力最大,如计算他们的效应量effect size。(Schoenfeld,1992)。美国心理学会(Coalition for Psychology in Schools and Education, nd, 2022)前些年发表的关于学习的20条原理就是这类研究的总结。

与“单一变量故事”相对照的是更注重具体完整情境和语境(context)的研究,注重情境的一个好处是从具体事实出发而不是预设普遍性立场(Cronbach, 1975),注重情境的另一个好处是注重整个系统中的若干要素的动态关系而不是某几个静态孤立要素的关键作用。比如,现在越来越强调所谓“外部环境要素”如教师、学习工具,都是构成学生学习的要件(constituents),而非外在于学习者,仅仅是促进了个体的学习。这是近年来越来越被接受的本体论承诺(ontological commitment),Barab把它命名为“关系本体论”(Barab, 2006)。任何现象,包括“智力”,都是特定情境中各种要件的功能关系的呈现,所以智力本身是“分布”的,而不是大脑的特质(Gresalfi, Barab, & Sommerfeld, 2012)。强调情境的研究,突出的是环境和个体互动构成的动态变化和形态(以及其中各种要素之间的动态关系和系统平衡),而不是去静态地确定一两个变量对于个体学习发展的预测效度。“情境”vs. “变量”的方法论之争到了1990年变得更加清晰:“情境派”成为赢家(Bereiter,1990; Iran-Nejad, McKeachie, & Berliner, 1990)。

Iran-Nejad et al. (1990) 认为,理解学习有两种截然不同的简化策略:一种是“分而治之”,另一种是“合而治之”。前者大部分通过建立实验场景或变量关系实现,后者是直接去掌握真实学习场景的复杂关系。Bereiter(1990)提出了克服“镜屋效应”(Cronbach,1975)的方案,用“语境模块”(contextual module)替代ATI 的分析单位。“语境模块”集合了所有情境中的要件和关系,比如有些模块功能上呈现很强的学习意向,有些则是搞定“学校作业”而已。“语境模块”本质上体现系统观念。稍后可以看到,今天的学习科学正是试图建构学习中的各种“语境模块”。

定量分析遵循的是各要素可拆解可量化的原理,所以必然以机械论为依据,而一旦一个系统的运作是整体有机的过程,它就无法做各个因素的静态拆解,逐个定量分析,这就会导致传统教育心理学前提的崩塌。按照还原论的逻辑,基本构成要素(变量)是稳定的、可还原的(如,一个机械钟或电子钟的部件)。但是即使承认构成要素的稳定性和必要性,生成论也认为所有要素所构成的系统关系和系统功能具有不可还原性,因为每个要素在和其他要素的互动和相互影响下确定各自的功能消长。许多相互依赖的要素互动还会产生新质和更高水平的组织原理,这更是还原论的盲点(Dai, 2005; Kelso, 2000;Sawyer, 2002)。而且,机械结构是没有成长性的(你不能指望一辆汽车自己会长出一个空调来),但有机生命体有成长性,会生成新质。这正是当今学习科学决定“重起炉灶”的原因(见后面的论述)。

当然,综合(设计)科学的生成主义不代表一个复杂系统不可做还原分析。综合科学面对的都是复杂系统,而复杂系统一定是由不同层次(水平)构成的组织形态(Simon, 1969)。人的学习和发展就是动态、复杂的自组织过程(Kelso, 2000),它决定了其中不同层次(水平)的内涵、构念、功能。比如,现在在课堂活动动态分析或分布智力的模拟中,研究者已经采用社会网络分析、社会计算来模拟一群人的互动模型和群体智力样式(e.g., Zhang, 2012)。如果没有系统论的指导和分析复杂系统运作的计算工具,就无法捕捉到“生成”的样态。

但如果缺乏系统意识,研究者就会只顾其一不及其余,其结果是研究不同层次问题的学者就会“打架”,而不知双方的观点可能在各自层次上都合理而互相并无抵牾。比如,Kirschner et al. (2006) 等对建构主义教学方法(基于问题的学习、基于项目的学习、发现学习、探究式学习,等等)的批评,便是从基础水平的认知理论(如,“认知负荷”理论)出发,去批判更高层次的理论(意义建构)。争论的双方其实关切的不是一个层次的问题(他们对学习的定义也不同)。同样,用实证主义的检验尺度(线性关系的数据)去批判一个不可能产生实证意义上确定性(如,短期结果)的生成方法论(Wile & Tierney, 1996),其结果必然是鸡同鸭讲,各说各的,整个争论必然毫无结果(Tobias & Fletcher, 2009)。在我的“高阶教育心理学”课上,我的很多博士生碰到这类争论,也会陷入思维困境,他们或者站队,或者认为两者都有道理,却很少会思考复杂系统中的不同层次上的分析差异(记忆限度vs. 深度理解)的关系,比如,认知容量或工作记忆显然是制约意义建构的一个因素(常常还不是最关键因素,理解事物的制约更多来自日常知觉或直觉),但这不等于可以否定人类学习的本质是意义建构(当然,还有技能发展)。我认为,这是在教育心理学学科教育中缺乏“知识理论”(即“元理论”)的建设所造成的。

(四)规范(价值立场)意义上的困境

心理学可以保持中性(其实也很勉强,“智力”价值中立吗?“学习障碍”价值中性吗?),但一旦涉及教育,必然会有价值立场。比如,杜威和桑代克当年倡导的教育心理学南辕北辙,他们不仅有本体论、认识论上的分歧,而且对应该培养怎样的人有着截然不同的价值立场(Tomlinson, 1997)。涉及价值立场的哲学分歧,很难调和。

从范式意义上说,选择一种方法,无论是心理测量、实验取向还是实地研究,都是一种价值取向和承诺。因为方法不仅是程序,而且直接反映了你的本体论承诺,会影响你得出的结论。比如,Terman(1925)早期对加州1 500余名高智商的14岁少年进行长期跟踪研究。这样的研究范式已经隐含了一个假设,即高智商的人是一个先天拥有特殊资质的同质群体。但这样的假设未必成立,因为当年这些高智商少年大多来自富裕家庭,不能排除家庭环境对高智商的贡献(Ceci & Williams, 1997),而且高智商群体的同质性也受到挑战;用一个变量去界定一个群体,必然忽略群体内部个体认知、情感、人格方面的各种差异(Dai, 2016)。再比如,从福柯的角度看,桑代克以降的教育心理学中的技术主义取向本质上也是一种价值承诺,因为他的一系列机械还原方法把人“物化”为一些量化指标;相反,Schön(1983)对整个西方“技术理性”进行了批判,并主张真正地与人类实践(教育、工程、建筑、临床心理学,等等)有关的知识只存在于从业者对专业实践的反思性中,这是一种与技术主义截然对立的价值立场。事实上,这些和人有关的学科,从本体论到方法论都不是中立的,都浸润了人的价值观,即司马贺(1969) 的“应该怎样”(what ought to be)。

三、学科的日益分化对教育心理学的挑战和威胁

除了学科内部的问题,学科的分化也是教育心理学面临的巨大挑战。20世纪初杜威和桑代克年代的心理学还是处于草创阶段,学科有统一性,甚至在初始阶段,教育心理学问题是心理学的主要问题,如学习、认知、个体差异等,虽然有争论,如1896年杜威对reflex arc或刺激-反应心理学范式的批判,(Dewey, 1896),但他们关心的是一些共同的心理本质问题。直到20世纪六七十年代,美国的学习心理学的被试还是小白鼠,基本理论还是行为主义的强化。当年行为主义心理学家斯金纳(B.F. Skinner)既研究小白鼠,也研究人的阅读行为。早期心理学普遍认为教育心理学可以是心理学的关键部分。20世纪60年代前后发生的“认知革命”和从80年代延续至今的“建构主义思潮”和“神经科学革命”大大促进了教育心理学研究的纵深发展,也导致了教育心理学的学科危机。

20世纪后半期教育心理学的历史是一个由于学科分化不断被侵蚀瓜分的历史。比如,阅读写作、学科教育、课程和教学、教育技术先后形成了自己的专业,从教育心理学中剥离出去。按加拿大学者David Olson(2003)的观点,留给教育心理学的是一些大而无当的预测问题和统计方法论。这个判断可能过于“简单粗暴”(Pressley & Roehrig, 2003),但整体上说,建制上的分化确实让教育心理学失去了一些重要的抓手而发生内涵的贫困化。比如建制上的彻底分化,导致教育心理学不再研究儿童少年的阅读和写作,不再研究儿童是怎样建立数学概念或一个少年是怎样进入文学的想象世界的,那么,它剩下可能只有一些宏大抽象的要素,如智力水平,如学业动机或自律水平,如年龄,如SES,以及这些因素如何影响学业成就的宏观研究(e.g., Mega et al., 2014)。而智力水平和学业动机和自律水平等都是脱离了具体教育个体和背景的抽象概念,建立在某种普遍性假设上,与一个具体的学前儿童如何表征某些对象或学龄儿童如何开始对某问题或某学科产生兴趣关系甚远,它不仅脱离了学习内容的背景,也脱离了儿童认知发展的背景。研究一旦失去教育语境或教育情境,对于教育心理学来说无形损失是巨大的:我们得到很多抽象变量,可是人没了!这是教育心理学在普遍性假设与个别研究之间一直没有处理好的平衡问题。

在这种分化中,有两个新兴学科对教育心理学的挑战是深刻的,第一个是教育神经科学,第二个是学习科学。前者的挑战是它把教育的心理学基础从还原的角度向下发掘,继续探索学习的生物性制约和可塑性。后者的挑战则是从根本上否定了原来教育心理学的本体论承诺(还原论)和方法论(量化研究)而重起炉灶。这里我简单勾勒这两个新兴学科的贡献和局限。

(一)来自教育神经科学的挑战

教育神经科学的学科性质和教育心理学一样,有两种基本定位。一种定位偏向应用:一是通过对学习的神经机制的理解改进教育实践和政策;二是通过教育对大脑结构和功能的影响认识教育对人的深层改变。另一种定位偏向基础研究,即理解与人的教育和学习相关的脑机制问题(Gabrieli,2016)。教育神经科学与教育心理学并无违和之处。这里我对学习和教育这两个概念作一个粗浅的区分:学习是对具体概念、事实或技能的习得和对某些知识系统的深度理解和掌握,教育则是更宽泛的由各种学习经验所导致的个人成长,如个体如何协调个体和社会的关系,如何认识生命和自我,等等。从严格意义上说,教育神经科学更多关注的是学习,而不是教育。

教育神经科学有激进版本与温和版本。激进版本认为对学习认知的神经机制的理解可以直接指导学习策略,甚至教学手段(Bowers, 2016)。也就是说,教育神经科学可以直接跨越认知心理学和教育心理学,所以激进版本代表的是激进还原论。对这种倾向John Bruer(1997)很早就作了批评,认为这两个领域之间跨度太大,没有交集。Bruer提出的问题,和我刚才说的复杂系统的多层次(水平)分析有关,疑问是这种还原是否过于“贪婪”(Dennett, 1987)。温和版本则更加兼容,它只是在心理学基础上作更深层的开拓,而且有时可能对传统心理学见解有颠覆性的突破,但它并不是“取消性的还原论”(Searle, 2004;即把人的心理功能直接还原到脑神经机制;Clark, 1997, 2001)。温和版本的教育神经科学必然反对所谓“基于大脑的教育”的激进还原立场,因为这个说法暗示教育可以围绕大脑的结构功能来设计(这就等于说物理学能告诉你如何造桥而且你应该造一座怎样的桥),但神经科学研究对教育“自下而上”的贡献已经是现实,至少体现在如下方面:(1)脑神经结构中情绪与记忆的关系,“情绪-社会脑”对学习的意义(Immordino-Yang et al., 2019);(2)个体差异的神经生理基础,这在特殊教育中已有大量应用 (Gabrieli, 2016);(3)大脑的分工与协调对信息加工的影响,如内隐加工与受控加工的关系(Sun, 2016)。完整阐述教育神经科学不是这里的重点,我的目的是说明教育神经科学与教育心理学并无抵牾,教育神经科学完全可以作为一个分支纳入教育心理学,为后者所用(Wilcox et al., 2021)。但是我们必须厘清在什么意义上神经生理机制、过程提供了我们已知的心理学知识之外更多的见地,比如“具身脑”具有的潜在革命性:把心理活动作物质的解释(Clark,2001)。而假如泛泛地提出成人的脑神经功能依然有可塑性云云,这样的普泛结论除了能鼓励成人终生学习,不足以指导具体的教育实践(Bowers, 2016)。

20世纪80年代我在华东师范大学念硕士时经历了聂卫平大胜日本棋手的辉煌。我那时出现一个念头:如果我能钻进聂卫平脑子,能够想其所想,那我就能一夜之间成为围棋高手了。用今天马斯克的“神经链”的大脑解码技术,是不是我们就能通过大脑神经信号解码聂卫平的围棋思维呢?我认为不能。围棋的专长的习得当然需要运用大脑这个工具(如记忆功能,认知功能),但围棋的心理表征和思维运算(内容),无论是具身的还是符号化的,都具有情境性和语义性,对脑神经活动的记录(比如可以让聂卫平在思考围棋时进行核磁共振成像和脑电波研究)并无法转换解码为他思考的内容和过程(围棋)(Lost in translation)。即是说,感知思维的过程当然有神经生理过程的支撑,两者有共生效应,但认知的经验、内容与情境和语义有关,无法作降维还原解释。很多情况下,是情境和认知经验激发心理神经活动,而不是相反。

相比之下,个体差异常常是可以做还原分析的。如果我们对爱因斯坦的大脑结构进行研究,我们可能找到人才的某些先天因素,包括大脑发展的特异性。比如华东师范大学物理系研究人员发表在Brain期刊上(Men et al, 2014)的研究发现,爱因斯坦大脑中连接左右脑的胼胝体发达,这可能是高智力的解剖学特征;还有研究发现他的大脑沟回比一般人更深,可能意味着他有更强的记忆理解功能。这些发现对资优儿童及其教育(笔者的研究领域)会有启发。但具体到爱因斯坦的创造成就,只能是他的教育经历和长期独立思考的结果,和他的大脑结构特征只有间接关系(比如胼胝体发达可能和他习惯用空间思维和想象有关),没有直接关系。这里的例子要说明的是,神经科学的自下而上提供的见地(insight)和还原追溯,在某些场合提供了比心理学更完整的解释(如爱因斯坦的例子),在另一些场合(如聂卫平下围棋时的大脑激活区域),常常并不构成解释,而只是伴随心理过程的神经生理基础。这里,情境(如围棋中对手“反击”的一步棋,push-back)所激发的情绪反应(以及神经生理机制),来自棋手的研判(认知评估)和对对手“反击”的预期和反应,聂卫平这样的专业棋手会有这样的预期和反应,我就不会有,这种差异来自棋手多年研习获得的造诣,他的大脑呈现怎样的反应和激活水平本身并不能给出对这种造诣的解释。

从系统生成的角度,我们要警惕的问题是神经科学的技术主义取向和还原论倾向,最极端的例子是把所有认知功能、过程,人格行为、特征机械还原为“对应的”神经回路和神经机制或解剖学特征,这会使神经科学蜕变为更精致的颅相学(phrenology),重蹈心理学结构主义的老路。从更有建设性的角度看,神经科学研究可以为系统生成提供坚实的数据支持。比如,华东师范大学的研究团队(Zhu et al.,2021)在教师-学生互动中(尤其是提供详细反馈时)记录的“神经协同”,就发现了反馈效果在神经水平上的呈现。和Haier(2001)用血糖消耗减少对学习速率做还原解释不同,这里的反馈效果,呈现为教学互动中的社会-认知-神经生成机制。它为教学互动的学习迁移提供了“额外的见地”。

(二)来自学习科学的挑战

下面这段英语是“学习科学国际学会”对学习科学的界定:“Researchers in the interdisciplinary field of learning sciences, born during the 1990s, study learning as it happens inreal-world situationsand how to betterfacilitate learning in designed environments- in school, online, in the workplace, at home, and in informal environments. Learning sciences research may beguided byconstructivist, social-constructivist, socio-cognitive, and socio-cultural theories of learning.” (International Society of the Learning Sciences, or ISLS)

学习科学的这个定义有以下3个要点可视为与传统教育心理学的分野之处。第一,学习科学研究真实(authentic)情境下的人的学习和思维(真实的情境、真实的内容、真实的主体,以及社会互动和主体间性),这样就能保存真实情境中学习的丰富性和复杂性;比较而言,传统心理学主要研究实验室环境中的学习,内容是研究者设置的,研究对象和问题,具有实验意义上的可控性(如研究元认知过程、学习的协同性,这些概念均可操作化和量化,并在受控条件下得到观察)。第二,学习科学研究各种“被设计的环境”中人的学习(这里的“设计”往往指教学设计),而教育心理学传统里学习理论和教学理论是两张皮:前者是描述性的(descriptive),后者是规定性的(prescriptive),即学习科学的态度是积极介入的,其中包含对学习者本身的能动性的彰显(Damsa et al., 2010; Jasien & Gresalfi, 2021)。第三,在研究方法上,与传统科学研究的客观主义立场不同,学习科学研究者采用“设计研究”(design-based research)(有时也称“设计实验”);这是一种形成性(formative)研究方法,研究者将自己的理论预设直接带入教育实践的设计、改进过程,而非旁观者,并在这个过程中发现新现象、新命题、新问题和新的约束条件(Barab & Squire, 2004; Dai,2012; Sandoval, 2014)。也就是说,学习科学探索的不是当年Cronbach(1957, 1975)所谓的“普遍规律”,也不是Robert Gagné的“教学心理学”(Gagné & Dick, 1983),而是各种学习场景中人如何建构“意义”以及优化学习环境和过程的可能性,即司马贺的“设计科学”,设计科学打通了人类学习的内部要件(认知、发展、动机)和外部要件(学习共同体、课程、教学、技术)。只有在这个意义上,才能理解学习科学研究者为什么称自己的研究是某种“本体论创新”(diSessa &Cobb, 2004)。

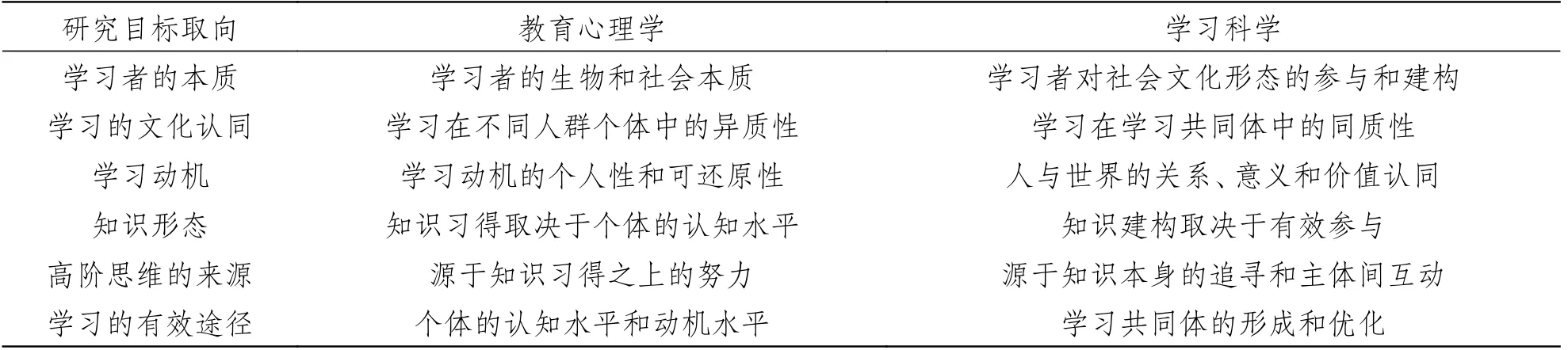

正如Iran-Nejad et al.(1990)提出的两种策略(分析还原与综合建构),教育心理学的基本策略是用量化分析手段,通过变量的认定、实验和统计的控制,建构因果关系的理论模型。设计研究在方法论上走了完全不同的路径,直接切入真实情境。我把两者不同的本体论承诺和目标取向归纳为如下方面(表1):

表1 教育心理学和学习科学研究取向的不同

由于本体论、方法论和价值取向的鲜明差异,在过去20多年,学习科学自立门户,完全与教育心理学“切割”,而教育心理学则陷于某种身份认同的危机(虽然Corno 和Anderman 2015年主编的第三版《手册》试图建立两者间的桥梁)。我认为本体论认同还容易解决,比如,两者都试图建构有效的学习理论和具有普遍性的命题;但方法论的分歧会长期存在,分歧正在于先前我分析的“变量”vs.“情境”方法论之争。教育心理学延续心理学的百年传统,对现象和问题进行实验或量化研究,有些也会追求实地(自然场景)研究和实验研究的聚合证据(convergent evidence),进而确定相关量化关系和因果关系(效度)。这样的研究必然是受控的、结构化的。而学习科学的方法论是对人类学习的真实情境和经验做现象学描述,它通过设计、参与“学习建构”过程不断探索新的可能性,不断完善“设计理念”和优化各种“本体论创新”(diSessa & Cobb, 2004)。对于学习科学而言,所有有价值的真实学习场景都是开放性的试验场。从传统的还原科学的视角,学习科学无法获得脱离语境情境的“基本规律”。教育心理学和学习科学缺少兼容性正在于这种方法论差异,由于不同的研究取向(见“表1”),它们创造了两种不同的现实。这也是教育神经科学和教育心理学能够兼容的原因,因为前者走的也是实验量化路线,而教育心理学和学习科学的之间的方法论“沟壑”更深。

(三)对教育心理学方法论的反思和对学习科学的评价

这里,我先从哲学层面对人类的教育和科学活动做一界定:用马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中的话说,“人是悬挂在自我编织的意义之网上的动物”(“Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun”)。这句话有几层含义:第一,人是文化动物,靠诠释感知经验来获得关于世界和自我的意义,从这个意义上说,教育是用个体通过认知和情感获得与世界联系的方式(即具有启蒙性,所以威廉·詹姆斯说教育能改变世界),而科学则是用更系统更客观的分析方法(还原或生成)发现世界的“深层逻辑”;第二,许多意义感(significance)是通过符号尤其是语言传达的,我们通过学习这套符号(科学的,人文的、艺术的)获得知识并赋予对象世界以意义,教育和科学都涉及符号表征(Conningham, 1992),尤其是语言表征,比如建构“理论”;第三,人的意义感是依靠主体间的分享维持的(即“意义”具有主体间性),所以有个好老师是多么重要;第四,上述第二第三点必然产生如下结论,即我们所建构的世界,无论通过教育还是科学活动,都是经过符号和社会话语中介的,而不是康德的“物自体”,而且,我们有可能被我们自己编织的“意义”误导。

用韦伯的隐喻推论,教育心理学是通过量化分析用各种情境的变量相关性编织成的意义之网,这个“相关性之网”还可以通过“元分析”简化。与之相对照,学习科学使用的“设计研究”是对某个受控的真实学习场景和过程作高强度的过程观察和描述,并用“猜想印证”(conjecture mapping)建构可行的学习发展理论模型(Sandoval, 2014;Barab & Squire, 2004; Brown, 1994; Zhang, 2012; Scardamalia & Bereiter, 2006)。教育心理学的量化研究建立的是一个超越具体情境(即还原)的因果关系体系,而“设计研究”的成果是“情境化”的一些可能性和优化模型,以及它们所揭示的人类学习的认知和社会建构本质。

传统的教育心理学的分析工具使它的命题相对简单,结论更加抽象,离学习的语境(context)越来越远,所以容易与现实脱节,与教育实践脱节(两张皮的根源)。更重要的,还原论确定了个体和个体的边界、个体和环境的边界,所以它构建的“相关性之网”是机械论的,是变量与变量之间的数量关系,而不是人和环境的能量、信息交换的动态图景(所以我说“人没了”),这使它容易失去对学习情境(situations)和背景(contexts)的敏感性②。和传统量化研究相比,“设计研究”具有真实性、完整性、开放性、具体性和主体性(包括主体间性)的优势。但是,倚重“设计研究”的学习科学也面临它自身的问题。比如在这个混沌、开放而且研究者直接参与的真实学习环境中,如何控制研究者的“偏见”?在“设计研究”的观察中,选择性注意和编码几乎不可避免。任何开放动态系统都会出现大量“噪音”和随机因素,哪些重要(看似噪音有时未必就是),哪些不重要(个体差异可以忽略不计吗?),如何确定,这些都是悬而未决的问题。正如波普尔说的云和钟的不同,如果无法控制这种开放环境中的众多不确定因素,就不可能成为“科学”。在量化研究中,什么是系统性相关,什么是随机相关,是通过统计推论来解决的。在质性研究中是用数据分析的可信度(trustworthiness)来掌握,但什么是“可信”的边界,如何建立客观标准,是对设计研究的挑战(Kelly, 2012)。这是古老的严格规范vs. 相关性(rigor vs. relevance)的得失权衡问题。一方面,完全用技术理性去处理“意义之网”可能失之千里;但另一方面,完全依靠人类的直接观察和反思理性就会失去技术标准,不成其为科学。要做到鱼与熊掌兼得,对研究者的挑战是巨大的。

虽然我赞成学习科学把学习升维到人和世界建立关系的意义活动上来理解,但我对“学习科学基本上放弃了对学习场景的异质性的研究”的观点持保留意见,因为我认为这会导致学习科学的理想化倾向。它的研究突出了人的社会文化原则,但忽视了人的生物性原则。举一个极端的例子,马斯克认为自学成才是正道,他的一系列技术创新源于他对科学的第一原理的可迁移的信念。可以说,马斯克是学习科学研究者中的特例,可以忽略。但假如教育心理学不关注各种差异化的学习和个体发展,它不仅会放弃教育心理学的一个重要传统,而且会忽略教育心理学的一个最基本的现实。我的同事在研究学龄儿童“学习介入”(Learning engagement)时,发现有跨情境的一致性,比如一个学生是专注还是敷衍,显现为某种类似特质(trait-like)的品质(Robert Bangert-Drowns,私人交流),对这种品质,我认为心理学的解释是有效的,而学习科学的解释会很苍白。

当然,学习科学也会在一定程度上追溯个体差异,但学习科学的解释一般会停止在个人学习历史上(Gresalfi et al., 2012)。但教育心理学会进一步研究介入的可能性,这是因为教育心理学的核心关切不仅是学习本身,而且是一个人如何通过学习与成长从一个不完善的人成为更为完善的人的过程。由此,教育心理学也必然会关注为什么有些人会变得更糟。我们要研究爱因斯坦、费曼的成才之道,但我们也应该研究克钦斯基(Ted Kaczynski)这个数学天才为何在获得精英教育当上教授之后却沦为杀害无辜的“邮包杀手”。这里,我们可以辨别教育心理学和学习科学的视野和边界的不同。

四、如何重新定位教育心理学:融合中寻求独特性

历史地看,教育心理学本身长期存在有机论与机械论的冲突,人本主义与技术主义的张力,先天与后天之争(e.g., 杜威与桑代克的分歧;Tomlinson, 1997;Lagemann, 2000)。同时,在学科的日益分化和重组的过程中,如果教育心理学作为学科没有反思,没有自我定位,就必然会被湮没在时代变迁之中。关于教育心理学究竟侧重学科性还是注重应用性,Stokes(1997)提出了研究领域的新分类。按照这个分类,教育心理学应该属于“巴斯德象限”(Pasteur’s Quadrant),即它如同免疫学一样既是应用研究又是基础研究,Stokes称之为“由应用价值激发的研究”(use-inspired research);设计科学、教育学研究也属于这类研究(Shavelson & Towne, 2002)。作为科学的一部分,教育心理学当然需要技术理性,包括量化手段和统计分析,但由于它的特殊性(涉及育人),它又必须始终保持价值理性和反思理性(Schőn,1983)。更具体地说,我提出下面几点思考。

(一)确定教育心理学的属性

首先,我个人认为教育心理学依然属于心理学,主要理由是:(1)教育心理学的所有结论应该有心理和行为的依据并得到经验研究支持;(2)教育只能通过个体的认知情感过程实现,而个体的教育潜质受生物和社会环境制约;(3)教育的最终目的是促成一个人的文化个体性的形成,教育心理学不可能从一般心理规律中找到教育原型;(4)教育心理学的概念体系(如认知和动机、类比思维和批判思维等等)植根于心理学。从司马贺(Simon,1969)的设计理念看,教育心理学不是一些基于“自然”的普适心理学原理在教育上的应用,而是在教育情境中建构的一些带有普遍意义的心理模型(包括学习模型、成长模型)。用一个类比,建筑工程需要遵从物理学一般规律,从力学到材料学,但会构造怎样的房子和桥梁、形成怎样的风格、有什么实用和美学功能,物理学或“自然”没有规定。所以建筑工程需要建立建筑工程学、美学、哲学(如,建筑与自然环境社会环境的关系)的引导。

教育一定是有价值指向的,但其实现的可能性受到心理学及其背后的生物-社会制约,因此使得经验研究成为必要。教育植根于文化又超越文化(Bruner,1996),表现为个体和文化之间的某种博弈。教育既受人类本性制约,又高于人的生物性(从依赖原始本能的动物提升为建构意义的动物,具有建构假说和模型的能力)。比如,关于学习动机,虽然可以有更高水平的发展,比如兴趣、自我认同、自我实现,但在特定条件下学习意愿的退化,自我保护动机的强化也符合人性。即是说,教育必定会体现文化价值追求(规范性;说教育心理学可以价值中立是自欺欺人)。但完全违背人的理性原则的教育(如灌输式的教育)大部分会失败,甚至误人子弟。培养怎样的人,人需不需要怀疑精神、科学理性、社会公正,遵从的是文化规则和意义,但能否实现这些文化目标,则受制于人类的生物学心理学,包括人的成长性。上述特征决定了教育心理学的规范性(价值取向)和经验实证的两重性(Shulman, 1987)。从方法论上,教育心理学和发展科学一样,需要发展一套符合“生成逻辑”的概念体系。布鲁纳在学术生涯的后期,一直在探索这条道路(Bruner, 1996)。如何平衡科学性和人文性,是整个人文科学依然在艰难探索的问题(其中包括发展科学、学习科学)。

(二)确定教育心理学的核心关切

教育心理学应该以个体的学习和发展为核心关切。现今教育心理学以学校教育为关注重心是可以理解的,但这不是必然的。学校作为社会建制是工业化产物,可能有一天退出历史舞台,但教育心理学始终会存在,而且它始终关注个体在不同时代社会背景中的学习和发展。比如Collins和Halverson(2009)预测,在新的技术条件下,不依赖学校的、以个体为中心的学习时代即将来临。学习的社会形态的变化也提出新的挑战。这并不是说我们可以不关心教学设计,不关心师范教育,在当今的语境中,学校依然是提供学习和教育的主要社会建制(虽然不是唯一),我们应该更注重教师的关键作用,因为教师可以让学生爱上学习,爱上阅读,爱上一个学科,教师也可以毁掉一个学生的学习兴趣,毁掉一个学生的自信。另外,教育心理学和学习科学各有侧重。学习科学强调学习和知识的社会文化属性,学习的认知情感建构。但最终而言,不管是过去还是未来,对个体来说,知识形态永远是主观的,不可避免地呈现主体性和个体性,这是波拉尼(Polanyi, 1958)提出的“个人知识(personal knowledge)的核心观点(爱因斯坦也提出同样看法,Dai & Sternberg, 2021),个人知识最后需要和人格融合,与个人实践和人生选择相结合。这是教育心理学的核心关切。

(三)追寻教育心理学的深层逻辑

教育心理学首先从理解人的潜能开始(Dai & Sternberg, 2021)。所谓“潜能”就是学习、发展的可能性。人的潜能不应该从抽象的普遍意义上去判断;从这点看,传统的智商理论或其他“单一变量故事”是有误导的,而必须从情境出发,把人和情境看成是一个整体,把潜能看成是人与特定环境的一种功能关系,所以R. E. 斯诺还创造了适宜性的对立面——不适宜性(inaptitude;Snow,1992;Bredo, 2016)。人的学习潜能有领域的差异、个体的差异。人的发展潜能不是无限的;有潜能,就必有制约条件和限度。这里,斯诺延续了司马贺(Simon,1969)的设计理念:ATI即是一种界面(interface)设计,遵循的不是桑代克、特孟(Terman)的“优者生存”,而是达尔文原初的“适者生存”,即适洽的教育,这也是教育神经科学的基本预设。讨论人的潜能,就是讨论人的发展可能性和教育切入点,这和维果茨基的“最近发展区”概念是吻合的,和杜威在“儿童和课程”中论述的观点也是一致的。

教育心理学必然要关注的第二个焦点是教育的目的;起点不等于目的地,在这方面,布鲁纳有非常清晰的界定:

“没有人能够掌握整个文化……每个人只能感知其中一小部分。作为整体,他必须通过教育吸取文化传统的一部分以形成自己对世界的独特理解”(Bruner, 1979,第116页)。

布鲁纳在这里将杜威的“成长”具体化了。当然,实现这一目的是一个漫长过程。因此教育心理学核心关切的第三个焦点是发展的关键节点。比如教育神经科学更多关注计算、阅读、写作这些基础性、工具性的能力,因为这些领域对儿童早期具有赋能作用,而这方面的个体差异巨大,其中有家庭教育条件原因,部分有神经生理和遗传原因。而学习科学更关注学科教育(数学、科学、历史、文学,等等),学科教育发生在儿童后期和青少年期,是真正开启心智(想象力、思辨力、批判性思维、共情的理解、创意想象,等等)的时期。一个自洽的教育心理学的概念体系的建立,来源于3个要素:认知发展、人格社会发展、与这两者发展相关的心智成长和人格社会成长。传统的学校教育过于关注知识点的习得,21世纪的教育关注点是通过课程教学体验培育眼界、思维方法、反思能力和价值观(Dai,2012)。假如只有知识点的习得,而没有后者,就不能视为成功的教育。于是,就有了教育心理学的第四个焦点,学习环境设计:如何营造更好的成长环境(这和父母、教师、社会都有关),如何设计适洽的教学手段和技术,如何提供支持和资源。不同的发展节点,教育需求也不同。由于个体成长性必然是差异化的,教育需求也因此不同,所以教育评估是第五个关注焦点。教育评估在决定儿童成长的轨迹和方向上起关键作用。当教育评估(如,学业成就测评)仅仅是用来向学校“问责”时,教育测评就沦为检验“产品”是否合格的工具,这种工具理性往往窄化甚至扭曲了教育评估的意义。当教育评估能引导学生和教师优化个体教育环境(包括教育安置和课程选择)时,它才是真正服务于个体的成长。为了与时俱进地实现教育目标,教育心理学最后一个焦点是反思能力,反思自身作为科学实践的历史和现状,以便实现自我修正自我变革。本文即属于这方面的努力。

总结上述6个要点,前3点,人的潜能,教育目的,关键节点,是“学”的逻辑:起点、终点,节点;后3点,教学设计,教育评估,反思能力,可以看成是“教”的逻辑:设点、评点、思点。③这样就能实现学科的“闭环”和自洽。

(四)确定教育心理学的核心内容及其与其他学科、领域的交集

教育心理学作为学科,必须有自己的核心关切、本体论承诺、概念体系和方法论,同时它和相关领域关系密切,所以它应该是一门追求融合、综合多学科研究进展而不断自我更新的学科。我简略讨论教育心理学与6个领域的交集。需要说明的是,有些领域比如咨询和辅导,对于青少年个人成长是必不可少的要素,这里只能隐含在广义的教育心理学之中。在图1中,上半区涉及教育心理学的基础,下半区则涉及实施的具体问题和策略。

图1 教育心理学的核心关切(学习与发展)与6大相关领域的交集

首先,教育心理学和教育哲学的交集在于:后者提供人性与教育的关系、教育的价值理念、教育对个体和社会的意义的一般陈述(Dewey, 1916; Whitehead, 1929)。教育哲学不是不受约束的,社会形态直接决定了教育的社会制约和条件,甚至教育目的,比如,只有存在奴隶才能让一群古希腊自由民过上“坐而论道”以求知为己任的生活;只有工业化社会才会产生公共教育、职业教育、自由教育。不能排除在人工智能时代教育的目标是把大多数人培养为适应性极强的自由职业者,因为人工智能会在一个人的有生之年抹掉许多工作机会,同时又创造出一批新的工作机会,这就是教育社会学对于教育心理学的意义。总之,特定社会形态(必要性、可能性和条件约束)直接影响了教育的取向、教育心理学现实和教育培养取向。

如果说教育哲学提供了教育的核心关切,教育社会学关注的是外部约束,发展科学给教育心理学研究提供重要理论支撑:“‘发展科学框架’强调不同时间框架、分析水平和背景下发展过程的动态交互作用,采纳的时间框架根据研究的现象的生命长度确定。聚焦的范围可以短至毫秒,也可以长至数年、数十年乃至数百年。从这个角度,个体功能状态在不同的层次水平上得到观察,从遗传、神经、激素到家庭、社会网络、社会和文化这些系统要素”(Cairns et al., 1996, p. 1)。“发展”,顾名思义,使用的是生成逻辑而不是还原逻辑。我们可以概括一下发展科学作为元理论的特征。第一,和传统发展心理学关注发展的共同性不同,发展科学注重个体-情境(具体时空)的实时动态互动(Bronfenbrenner & Ceci,1994; Gottlieb, 1998)所产生的发展多样性(不同轨迹、路径、里程碑事件)。第二,和发展心理学的客观中立不同,发展科学注重个体的主体能动性和积极发展、优化发展的可能,应用研究和基础研究不再有鲜明的边界(Lerner, 2004);教育成为发展科学的应有之义。第三,在方法论上,不同于发展心理学的静态还原,发展科学对发展中的人采取多水平的交互作用分析,而不是简单地对个人环境先天后天变量进行拆解(partitioning)还原,为此,发展科学会用完整的人作为分析单位(person-centered)而不是变量作为分析单位(variable-centered)(Magnusson, 2001)。总之,发展科学给教育心理学提供了发展框架,探索人类积极发展的可能性和限度,也给教育心理学提供了方法论。

看“图1”下半区,生物科学提供了人的学习和发展的生物学基础,如遗传影响、神经机制、生理学、心理过程等,它可以是人类共同的(species-specific traits),也可以是个体差异的(within-species variations)。我们需要对学习任务进行深度分析,为理论整合和模型建构提供坚实基础。在这方面,教育心理学研究者必须和教育神经科学研究者共同努力,甄别哪些研究对教育实践确实相关,甚至能够改变教育实践。如果说生物科学提供了人的学习和发展的必要基础,学习科学则为教育心理学提供了各种学习和发展的可能性。教育心理学和学习科学的交集在于,学习科学关注学习者如何获得对学科的洞见,获得新的观察思考世界的方式(Gee, 2007),这是学习科学与教育心理学的共同追求。但从成长和发展的角度,课程是开启心智和开阔视野的路径。教育心理学与学习科学的差异在于后者注重理解和参与,而前者则更注重学习内容对个体(学习者)的意义,也因此,一方面,每个人对不同的课程经历是不同的,另一方面,同样的课程不同的教师会不同程度地激发学生的兴趣和内在动机。但教育心理学汲取学习科学的角度依然和成长有关。耶鲁大学校长Peter Salovey在一次毕业典礼上说人生接触不同的学科知识就是给自己划圈(drawing circles),这个圈决定了一个人的眼界开阔和狭隘与否,对世界万物的认知模式深浅(Salovey也提到,与一个人的智性相关的是,一个人结交的圈子怎样,就会变成怎样的人,这是人划的另一个圈),这个角度,恰恰是教育心理学的视角。总之,学习科学和更关注个体心智发展的教育心理学,角度不完全一样。④

同样,教育心理学与教育技术的交集,体现在人通过教育技术的中介会产生不同的学习形态,进而改变学习的认知和动机。比如现今的教学技术中的互动环节会增强学生的元认知(White & Frederickson, 2005)、激励因素和个人情感的投入(Gresalfi et al., 2012),从而改变学习方式,增强学习效能,提高学习的主体性和成长性(如,自我导向的探索)。在这个意义上,“设计研究”整合了教育心理学和教育技术。“计算机化的适应性测评”(Chang, 2015)则是教育技术增强的ATI这一“界面设计”的一个例子,而用人工智能模拟儿童阅读理解(Sinclair et al., 2021)则是更前卫的教育技术探索,为解决那些认知学习的大脑“黑箱”问题提供了线索。教育技术大大增加了建构整合心理和技术的学习模型的可能性。

(五)重新定义教育心理学的认识论、方法论

无论是过去的行为主义、皮亚杰发展理论,还是如今的学习科学,都认为研究人的本质需要坚持行动的第一性(primacy of human action),而不是从人的本质和潜质的先验假设开始。本文一开始就谈教育心理学的切入点,和这个信念有关。因此,我会坚持把人作为一个开放和能动适应(open and adaptive)的主体与环境的动态互动作为分析单元,这和把所谓“近侧过程”(proximal processes)(Bronfenbrenner & Ceci, 1994),“学习介入”(Bangert-Drowns & Pyke, 2001),“学习生态”(Barron, 2006)作为考察基点是一致的。我自己也赞成把学习看成是一个植根于经验、多感官多通道非线性的过程,有理性的梳理,元认知的洞见,但也有感性直觉的整合,它的终极目的是掌握特定的思维和运作方式(modus operandi),而不只是学一些概念和事实的知识点(Gee, 2007)。我也赞成学习科学对情境的、分布的、具身的认知过程的重视(e.g., Barab & Squire, 2004)。我自己从人的心智发展角度,更重视学习者在学习中获得某种新视角,学习在解决现实问题中的工具意义,反思在学习中的意义(learning is perspectival,instrumental, and reflective)(Dai, 2012)。

这里,我回到文章一开始提到的人的主体性、意向性、发展性对于物理世界的超越性和人作为生物-社会动物的客观制约这一对二律背反。如果用“还原逻辑”,我们最终会追溯基因和环境原因,从而导致基因决定论和环境决定论的无休止争论(这个问题心理学界争了一百多年,依然没有定论,而且永远不会有定论)。如果用“生成逻辑”,我们会把人看成是区别于动物的存在(虽然人同样受生物制约),动物对环境的适应是被动适应,即它的适应活动基本是基因决定的,也是由环境决定的,比如它的解剖学和生理特征适合它在哪些特定环境(habitats)中生存。人的行为适应是主动的、前瞻的,人面对的是一个开放的环境,所以人一出生就处于巨大不确定性中;由于认知能力,行为控制能力,人的行为出现了选择和由此带来的自我确认,文化和教育开始为人的选择提供工具(比如阅读)和方向(知识取向和价值认同)。要认识人的教育和发展,我们必须学会放弃“决定论”,无论是环境决定论还是基因决定论,而确认人的可塑性、开放性和成长性。但人通过发达的大脑和文化的支持所获得的这种自由不可能不受生物-社会制约。承认“还原逻辑”和“生成逻辑”的限度,是摆脱上述二律背反的途径。

举个例子,人的选择不仅基于趋利避害的原则,而且能考虑长远目标,积极适应,选择最有利的行动方案。一个4岁的孩子看到棉花糖会不会“延迟满足”,这个情境中的选择体现儿童个体如何成功“行使意志”克服“刺激控制”而选择长期目标,这是一个概率问题,也是一个成长问题,而选择中有些孩子最后“没忍住”,臣服于自己的生物性,那也是发展问题。如果我们坚持人是开放和能动适应的生成逻辑,而不是被遗传或环境因素锁定在某个行为或发展路径上,那么生成性和多样性应该成为关注重点。这也是为什么我不同意用医学医药研究的实验范式来类比教育心理学中的研究范式,因为决定临床药物治疗的有效性的是生化还原逻辑和证据;决定教育有效性的是特定情境意义建构的生成逻辑和可行性证据,而不是证实或“证伪”某个普遍性定律(详见Dai, 2012)。在学习场景的研究中,“证伪”逻辑是不成立的,因为我们不可能研制一个“动机胶囊”去治疗“动机缺乏症”并用双盲实验去确定它的有效性和风险;而且人接受药物作用的过程是被动的(你无法控制药物的活性),而教育的干预(treatment)永远是双向的:即使小白鼠面对人类对它的训练也不像生化过程那样机械、完全没有“脾气”;一头老牛有时也会“反抗”,撂挑子不干了!虽然在一些极端条件下,一些我们认为不成立的“威逼”式教育手段依然可行,但不能因此否认人的主体性原理。你无法用“斯德哥尔摩症”的存在来证伪人的行为的“自决”动机原则(Deci & Ryan, 1985),因为人在特殊场景出于自我保护可以有“退行性行为”甚至受虐变态症状。不仅如此,教育永远遵循生成(emergence)逻辑,因为教育秉持的信念,就是人的可塑性、开放性、选择性和成长性。

总之,生成(高层次的、社会文化的、主体间的互动)和还原(更基础层次,如个体差异、神经机制)的解释在学习情境中都可能有效,而且在一个系统中可以自洽和融合。比如在学生的“头脑风暴”中出现的思维新质和思维的精细化是“知识建构”模型的最主要特征(Zhang, 2012),这个过程只能用生成逻辑来解释。但是在这个过程中,个体差异不会就此消失,个体“学习介入”的程度和形态也不会完全趋同。比如,在学习解决瑞文(Raven’s Progressive Matrices)的推论问题中(Haier, 2001),个体差异不仅表现为学习速率的差异,而且学习速率、表现优劣和大脑血糖的新陈代谢相关联,它支持“神经效率假说”(the neural efficiency hypothesis)。这种神经科学的“还原”解释是有效的。在这个过程中研究者不断提出新的观点、新的整合,并且在研究数据的约束下不断寻求聚合性证据、趋近的解释和共识。

五、结语

在本文中,我分析了教育心理学的危机和挑战所在,并试图提出一些走出困境的路径。我对教育心理学的叙事,以美国为主,也限于我有限的学术视野,必然有挂一漏万的嫌疑。但我相信,文中提出的问题具有普遍性,重新定义教育心理学有其迫切性。作为培养人的科学,教育心理学占据什么位置,它和发展科学、学习科学的关系是什么,哪些问题我们会进入自然科学(生物学)范畴,哪些问题我们会进入“人文科学”范畴,等,对这些问题的进一步厘清有利于教育心理学更好的定位。这篇文章只是提出了一些思路。中国的教育心理学发展落后于美国,是否存在“后发优势”,是否能独辟蹊径,这个问题留给中国学者去思考。在结束本文时我想回到一个根本问题,这个问题让美国教育心理学纠结了一百多年。

什么是教育心理学的核心关切,这是一个似乎不言而喻但又被长期忽略的问题。比如,美国的教育心理学长期以“学习”为切入点,以“学业成就”(academic achievement)为归宿,很少问学习为了什么,无怪乎学生们要问老师学这些有什么用,难道就是让老师父母开心?我始终坚持教育心理学的最后关切要落到个体发展上(所以整合学习和个体发展对教育心理学是必要的)。在这点上,我支持杜威的人本主义立场(见文章开头引语),反对桑代克的技术主义立场。教育的技术主义立场最终把美国教育引向了中心化、划一标准和标准化测试,引向只问学业成就不问成长(多少资源消耗在无谓的考试中!);个性化的人才教育被取消,艺术教育被挤压,教师焦头烂额,不可谓不尽力,但学生的个体性(兴趣、特长)湮没在群体的刚性成就指标中。教育的技术主义反映到社会体制上,便是教育的官僚化、“一刀切”和僵化。哈佛的教育历史学家Lagemann(1989)说,“你假如不意识到桑代克胜了,杜威输了,你就不懂美国20世纪的教育史”(Lagemann,2000,p. 185)。美国如此,中国如何?

教育无疑是一个社会文化建构过程,但教育更本质的关切不是它的社会工具意义或功利目标,而是个体生命的成长过程:人如何与世界(人、事、物、信息)相连接并确定自己的位置和建构自己的生命意义。马尔克斯在《百年孤独》里说:“人生终究是一场一个人的旅行,孤独之前是迷茫,孤独之后便是成长”。教育心理学最终是为了理解这场旅行,并为这场旅行保驾护航。

鸣谢:

本文的征求意见稿得到华东师范大学教育心理学系的杨向东教授等数位老师的反馈意见,心理学和认知科学院的胡谊教授和庞维国教授也提供了宝贵意见,我的美国同事张建伟教授也和我作了关于此文的深入交谈。这里一并致谢。马淑风博士对本文初稿提出了很有见地的意见,做了大量案头工作,在此特别感谢。文中出现的错误,属于笔者的失误,欢迎批评指教。