依托项目式学习,促进单元整体教学*

——以“圆”单元为例

□ 马 珏

项目式学习的设计以解决现实问题为重点,综合应用数学和其他学科知识解决问题,体会数学知识的价值,以及数学与其他学科的关联。在小学第三学段(5~6年级)中适度引入项目式学习,将改变数学学科教与学的方式。把数学学习与解决真实情境问题整合的项目式学习,既指向深度理解概念和培养学科关键能力,又指向发展创造、问题解决、合作沟通等跨学科素养。基于以上认识,教师以人教版教材六年级上册“圆”单元为载体,积极开展项目式学习融入数学单元教学的探究。

一、整体设计

将项目式学习有机融入单元整体教学中,有利于实现三方面的转变:完善单元内容结构,从“课时划分”到“项目设计”,目标指向高阶思维;丰富单元学习方式,从“课堂学习”到“多样实践”,过程指向问题解决;改进单元学习评价,从“练习巩固”到“表现评价”,结果指向学习改进。

“圆”单元属于“图形的认识与测量”主题,图形认识的重点是认识图形的特征,图形测量的重点是对图形大小的度量。本单元的核心概念是“圆的特征与度量”,对“圆”进行定性描述和定量刻画。本单元的主要内容包括:认识圆的特征;会用圆规画出规定大小的圆;通过操作,理解圆的周长与直径的比为定值,掌握圆的周长公式;探究并掌握圆的面积公式;能解决简单的实际问题。关键能力是:感悟化曲为直的转化思想、极限思想,发展空间观念和几何直观。

“圆”单元项目式学习整体架构包括学习目标、项目任务、驱动问题、实施途径、学习支架及在项目式学习中获得的创新成果,目的是促进学生对“圆”单元内容的深度理解。具体设计见表1。

表1 “圆”单元项目式学习整体架构

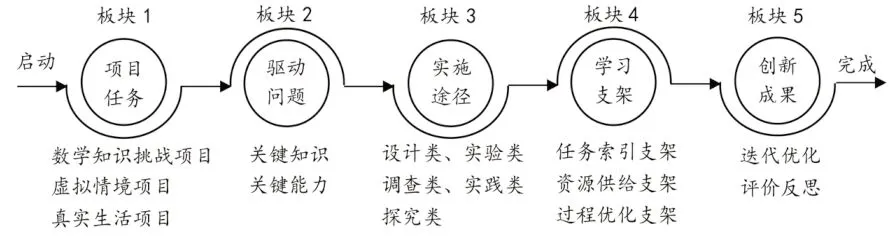

在项目式学习中,教师要具体设计每一个项目式学习活动。如图1 所示,根据学习目标,学习活动分为5 个板块,连续推进。板块1:根据学习目标,选择合适的项目任务。项目类型根据问题情境真实程度的不同,设计了数学知识挑战项目、虚拟情境项目、真实生活项目。板块2:设计驱动性问题。问题指向学科关键知识和能力,体现数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与科学技术和社会生活之间的联系与拓展。板块3:设计不同实施途径。围绕设计、实验、调查、实践、探究等展开多样实践活动。板块4:搭建学习支架,确保有深度的学习探究发生。根据用途不同,有任务索引支架、资源供给支架、过程优化支架等。板块5:对活动中形成的创新成果,如报告、作品、方案、产品等,开展表现性评价,进行迭代优化、评价反思。

图1

二、具体实施

在“圆”单元中,项目式学习改变了教与学的方式:学生更主动地投入学习,在问题解决中增进知识理解,增强合作意识;教师积极尝试改变,在行动研究中获得新的教学体验。接下来,重点介绍两类不同项目活动的具体实施。

(一)数学知识挑战项目:奇妙的中式纹样

项目任务产生于数学学科领域之中,旨在让学生综合运用数学知识和方法解决问题,体会数学知识的价值。在拓展内容“方中圆”解决问题中,教师设计了数学知识挑战项目“奇妙的中式纹样”。通过项目式学习,学生经历发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,感悟数学知识之间的联系,积累活动经验,感悟思想方法,提高解决实际问题的能力,形成和发展核心素养。

教师提出驱动性问题:“圆和正方形的面积有什么关系?”在探究活动中,师生共同协商实施路径:观察图形—计算解释—方法迁移。在项目式学习过程中,学生观察“方中圆”中正方形和圆之间的联系;通过数据假设、字母参与运算等计算策略,发现正方形和圆的面积比是“4∶π”;迁移进行“圆中方”的研究,得到圆和正方形的面积比是“π∶2”。

活动中,教师先提供学习单作为任务索引支架(如图2),引导学生将项目和图形的关系、圆的特征、圆的面积计算等不断建立关联;再用教学课件作为资源供给支架,进行动态演示。

图2

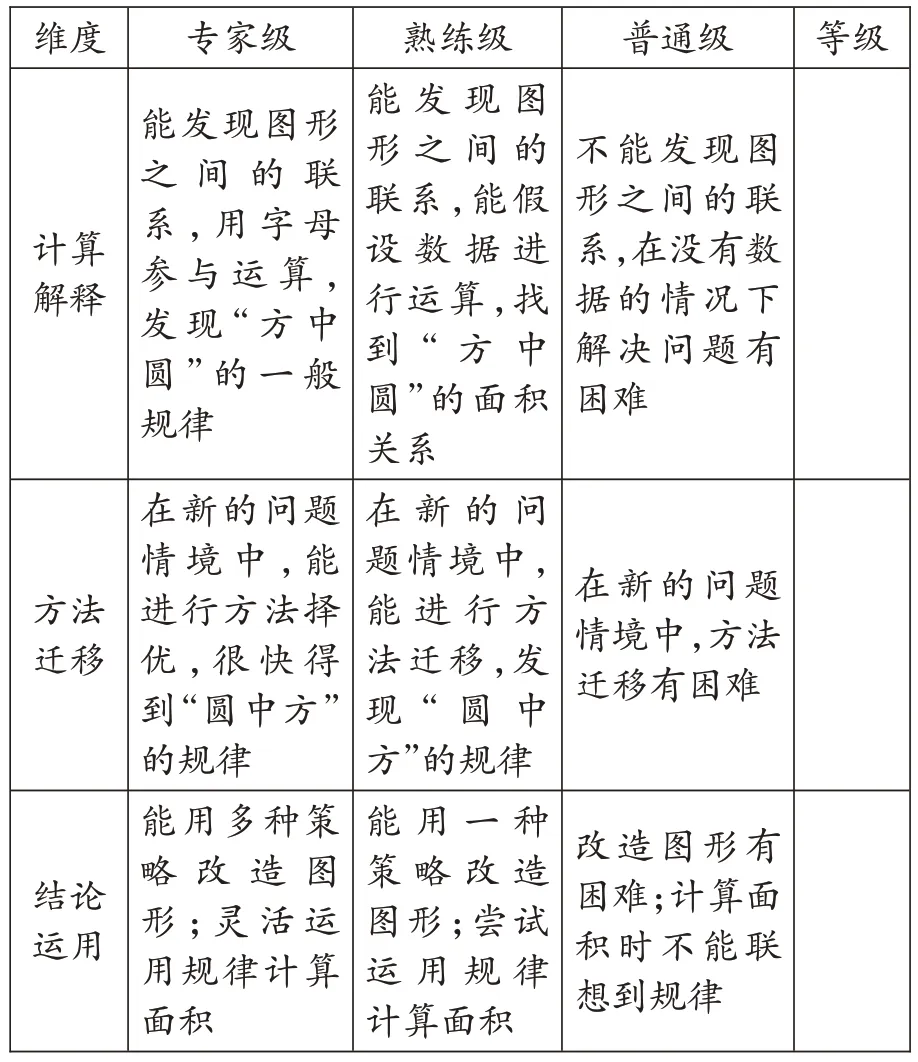

学生运用项目活动中获得的思想方法,对“方中圆”进行图形“改造”(如图3),通过“等积变形”“等比扩大”“等比缩小”,自主设计存在面积比“4:π”关系的其他图形;从对一个图形的研究拓展到对一类图形规律的探究,促使学生运用规律灵活进行面积计算;进行作品的优化迭代。项目学习评价以教学目标为依据,教师设计过程评价单,侧重于对活动过程进行表现性评价,即对计算解释、方法迁移、结论运用三个实施环节展开评价。以可观察的具体描述作为评价指标,评价单如表2。

图3

表2 “巧妙的中式纹样”评价单

(二)真实生活项目:确定操场的起跑线

项目任务来源于生活中的真实问题,引导学生通过综合运用数学和其他学科的知识与方法解决真实问题,着力培养学生的创新意识、实践能力、社会担当等综合品质。结合学校将要进行的运动会,教师改编了人教版教材六年级上册《确定起跑线》,设计真实生活项目“确定操场的起跑线”。通过项目式学习,学生需要拿出真实的解决问题方案。

教师提出驱动性问题:“200 米比赛的起跑线是怎么确定的?”在实践活动中,师生共同协商实施路径:获取信息—实地测量—推理运算—解释思路。在项目式学习过程中,学生自己分析问题,获取所需信息;设计测量方案,创造性地使用测量工具测量所需数据(实地勘测,进行测量、估测);分享解决策略,交流200米跑道确定起跑线的不同计算方法(运用圆的周长知识灵活计算)。

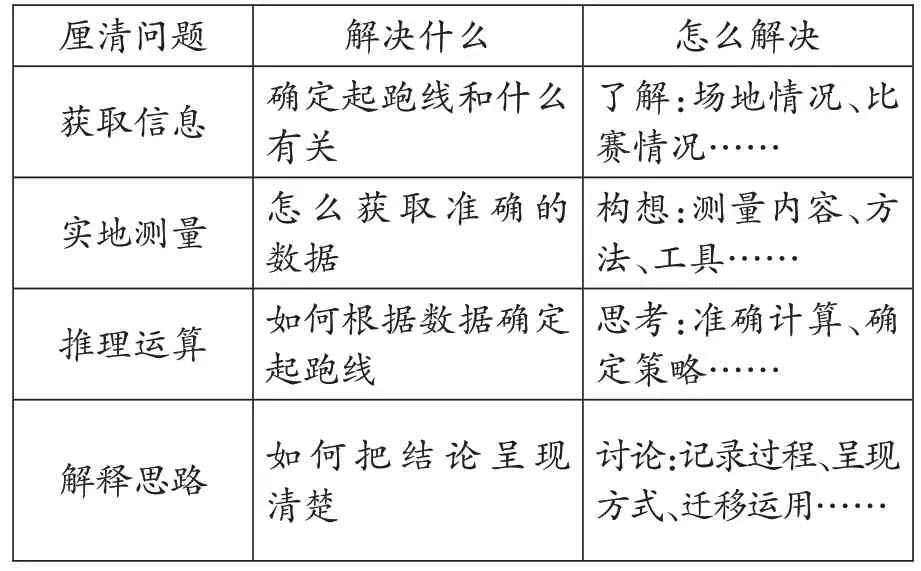

因为项目式学习过程相对复杂,教师要在活动的不同阶段为学生提供丰富的学习支架。项目实施前,教师需要将任务按实施阶段分解成子任务,带领学生通过对“解决什么”“怎么解决”的梳理,厘清解决问题的思路,形成任务索引支架(如表3)。

表3 “确定操场起跑线”任务索引支架

在项目实施中,提供和研究相关的资源供给支架,包括文本资料、微视频、安全网址、学科工具等(如表4),支持学生像学科专家一样解决问题。

表4 “确定操场起跑线”资源供给支架

在项目实施后,教师将“设计方案”(如图4)作为过程优化支架,把项目式学习的完整过程及成果,用易于理解的语言表达出来,在交流分享中不断进行优化改进。

图4

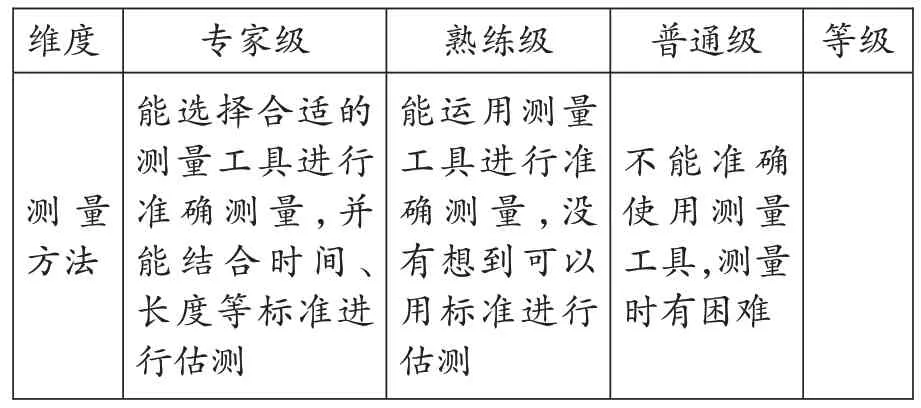

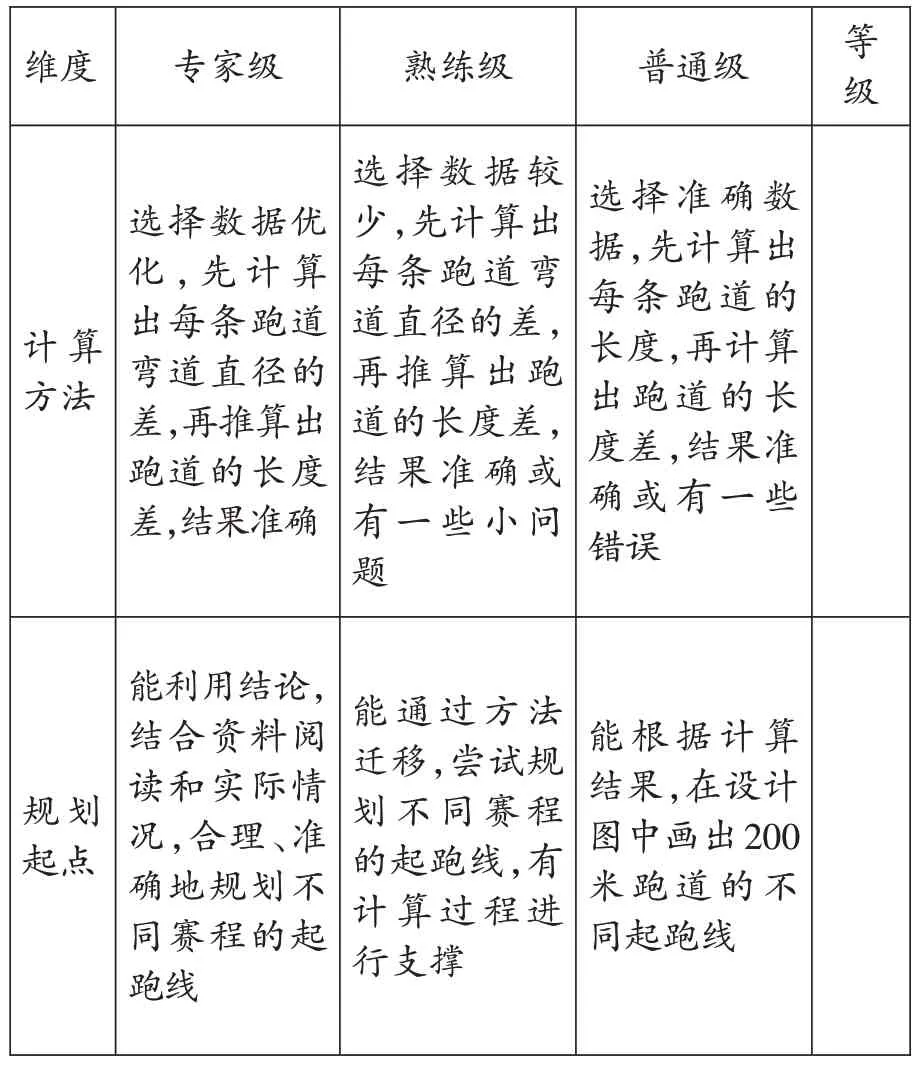

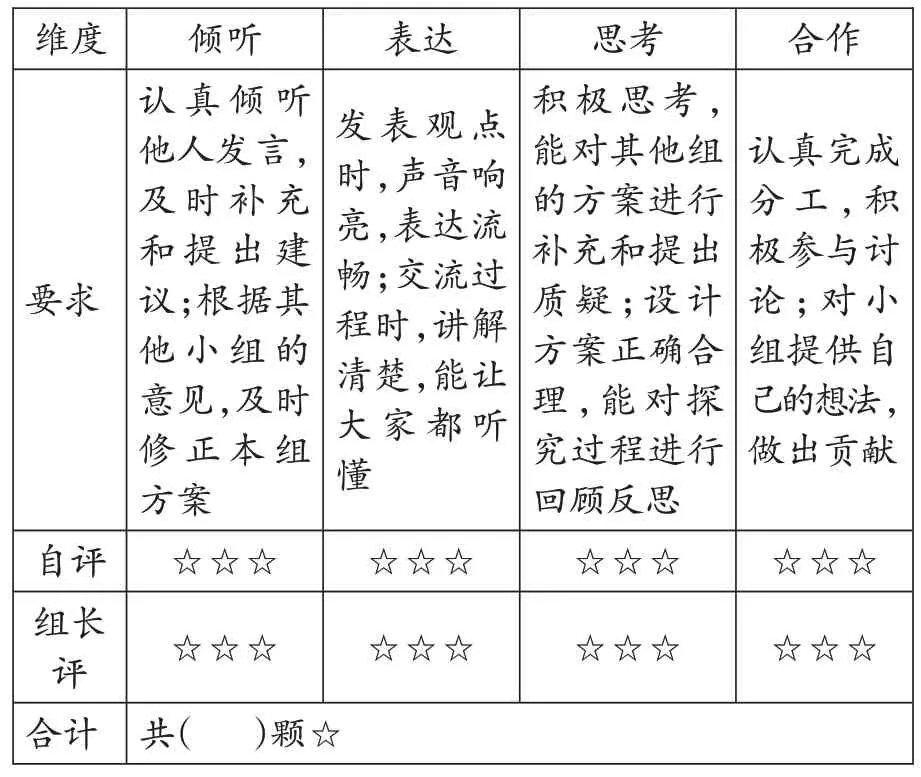

学生将在该项目活动中获得的解决问题的策略,延伸到其他项目。教师要引导学生提出合理假设、预测结果,选择合理的数学方法,对用数学模型表达条件与结果之间的关系产生清晰的认识,并利用真实情境检验模型、修正模型,形成物化成果。如批判性地思考和讨论不同跑步比赛项目的起跑线设计方案(结合体育赛事相关规则),进行方案的优化迭代。项目式学习的评价以教学目标为依据,教师设计能力评价单,侧重于对项目活动中关键能力的评价,即实地测量、推理运算、小组合作三种能力的评价,以可观察的具体描述作为评价指标(如表5、表6、表7)。学生在对照中知道自己处于什么水平,什么是好的表现,引发自我反思。

表5 “实地测量”评价单

续表

表6 “推理运算”评价单

表7 “小组合作”评价单

综上所述,我们对单元项目式学习已经有了初步的实践与思考。在后续研究中还将深入思考以下问题:项目式学习在单元教学中的合理比重;项目式学习成果与单元学习目标的有效对应;不同学生在项目式学习中的适应程度;等等。