基于家国情怀素养培育的地方资源运用探析

王一新(江苏省常熟市伦华外国语学校 215500)

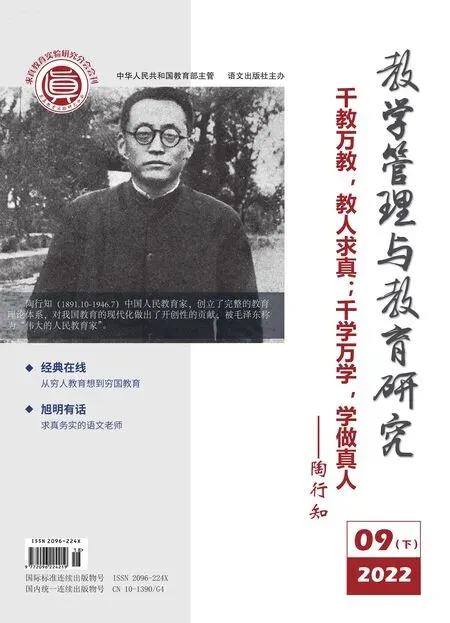

陶行知先生曾说:“先生不应该专教书,他的责任是教人做人;学生不应该专读书,他的责任是学习人生之道。”家国情怀是中华优秀传统文化中最宝贵也最活跃的精神资源,是社会主义核心价值观的重要源泉。爱国主义是中华民族精神的核心,继承和发扬中华民族的爱国主义精神,是初中历史课堂的重要任务之一。丰富的地方历史文化资源是培养学生爱祖国、爱家乡情感的重要载体,也是培育文化自信与家国情怀的必要选择。

一、立足历史课堂,家国情怀培育多样化

1.活用地方史料,提升课堂厚度

常熟是国家历史文化名城之一,有着几千年的历史底蕴。常熟涌现出许许多多历史文化名人,也保留了大量较为完整的历史遗迹、历史文物。教师可以精心选择历史人物,将其灵活运用到教学设计和课堂教学中,拉近学生与历史的距离,将历史生活化,真正践行“学习对生活有用的历史”这一理念。

例如,在学习《抗日战争》时,教师可以把常熟革命烈士李建模写给母亲的信作为课前导入。比如,文中写道:“大人福体务请珍重,慧珠等请很好教育,儿当常来函问候。大人福体决不真如以前也,并请大人赐谕示。”表达了他对母亲的思念与嘱托,也透露出他对现实生活的无奈和深情。通过解读家书内容,让学生了解身边的革命英雄事迹,可以增加学生对家乡与民族的认同。在课堂小结时,教师可以引入事件,使学生了解:2009年李建模被评为“50位为新中国成立做出突出贡献的江苏英雄模范人物之一”,激励学生坚定理想信念,为民族复兴而努力。又如,在学习《新中国的科技成就》这一课时,教师在重点介绍“两弹元勋”——邓稼先事迹的同时进行拓展教学,介绍一位来自常熟的“两弹元勋”——王淦昌,并以故事形式开展教学,提升课堂效率。

从历史人物身上汲取智慧和力量是历史学习的重要目标之一。历史名人既是一座城市重要的文化资源,又是一座城市文化延续的重要体现。教师可以利用现实生活中的历史名人,激发学生了解、探究与学习,将这些历史名人身上所体现的革命精神和英雄气概传递给学生,有效地进行家国情怀的教育,强化培养学生正确的价值观与社会意识,有效提升课堂厚度。

2.探索学科跨界,提升课堂宽度

新课标与2011版课标相比,着重强调了跨学科主题学习。所谓跨学科主题学习,就是利用学科知识的关联性进行现实问题的观察、分析、处理,具有综合性、实践性、多样性、探究性、可操作性等特点。历史学科作为一门基础学科,时空跨度大、内容涵盖多、涉及范围广,可以与其他课程相结合,开展综合实践活动。

不同学科之间围绕同一主题可以相互渗透、相互融合。教师可以利用家乡独特的历史地理资源,进行跨学科主题式探究,让学生形成全方位、多层次、立体化的认识。常熟伦华外国语学校初中文科名师工作室围绕跨学科主题学习进行积极探索,以“大运河”为主题,发挥历史、道法、地理、语文、心理、小语种等学科优势,开展跨学科探究。该探究以项目式学习为基础构建四大主题:“大运河沿边酒文化的起源与发展”“大运河与江浙美食的关系”“中外运河的比较研究”“大运河与城市发展”。以“大运河与城市发展”为例。学生通过研究发现苏州城的发展与大运河的变迁存在很大关系。我们可以从心理学角度研究诗人张继创作《枫桥夜泊》的心理变化,从历史角度研究隋朝大运河苏州段开凿的原因,从社会角度研究大运河对于当前苏州经济发展的重要性。在这一过程中,学生对于苏州历史文化有了更加深刻的体会,对家乡的自豪感油然而生。

当然,在学科跨界时,我们也要避免“单打独斗”。学科整合并非采取简单的加法,而是深度融合下的结构化重组。这样的重组基于目标、任务的一致性,旨在寻求方法与过程的完整性,聚焦发展学生解决问题的能力,着力提升课堂宽度。

3.借力师生共研,提升课堂广度

师生同耕,教学共研。所谓师生共研,就是指教师与学生围绕某一课题共同研究,以课题为纽带,实现教师与学生的互动,课内知识与课外知识的融通,从而在基础学科层面拓展学生的能力与素养的研究性活动。地方历史文化资源为师生共研提供了丰富有意义的课题,如“明清时期常熟状元的研究”“常熟古桥的研究与保护”等课题,都是依托地方资源开展的有意义的研究活动。活动周期为一年,由1名教师带领8~10名学生组成课题研究小组,通过课堂研究积累相应素材,把成果汇编成册,将其作为地方史的校本读物。这样既有利于丰富课程资源,又可以加深学生与家乡的感情,推动家国情怀素养的落地。 比如,陆钰(1910—1973),常熟王庄人,王庄妇女抗日协会副会长,积极投身抗日斗争,多次参加战场打扫和护送伤病员工作。以陆钰的事迹为主,以“沙家浜精神”为线索,学校可以着手编制校本读物,将常熟的革命烈士事迹纳入其中,有利于学生对于地方史的系统学习,强化学生家国情怀的培育。

二、整合课外活动,家国情怀培育多途径

教师可以根据教学实际组织课外活动,积极挖掘和利用校外社会资源,提升学生的参与感和认同感。正如陶行知先生所说:“咱们要活的书,不好死的书;要真的书,不好假的书;要动的书,不好静的书;要用的书,不好读的书。总起来说,咱们要以生活为中心的教学做指导,不好以文字为中心的教科书。”

1.走进现场学习,提升学习效度

常熟有着丰富的红色文化资源,如沙家浜革命博物馆、江抗东路司令部筹备会议旧址、王淦昌故居、张青莲事迹陈列馆、支塘革命烈士陵园、李强故居等。学生在现场可以直观地感受到英雄的事迹,在聆听与参观过程中接受革命洗礼,在对革命者的敬仰中完成爱国主义的升华。

在现场学习时,教师可以设置学习任务单,对学习进行过程性管理与督促,将历史人物、历史故事、历史图片等内容多角度整理和小结,把握历史线索,总结历史规律,形成价值判断,从而提升学习效度。

2.组织特色活动,提升学习美度

组织特色活动,寻找历史之美。比如,教师可以组织学生采访自己的爷爷奶奶,了解常熟改革开放44周年的生活变化。通过完成采访报告,学生以可感受改革开放给常熟带来的变化,体悟“常熟精神”,进而产生热爱祖国、报效祖国的爱国情感。特色活动有助于激发学生学习历史的兴趣,激活学生的学习潜能,提升学习美度。

三、结语

地方资源的运用是新课标的必然要求,也是教师自身专业成长的有效路径。教师应努力将地方资源运用到课堂教学中去,提升自身教学设计能力,进而潜移默化提升学生家国情怀。