和实生物,同则不继

苑天舒

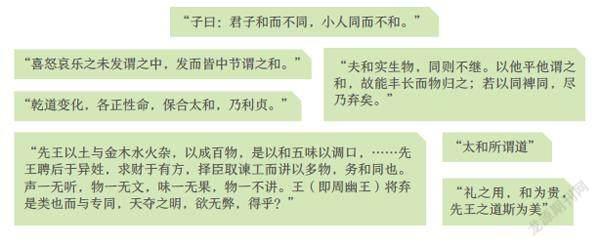

在中国思想史上,總是会出现一些核心话题来体现特定时代的意义追寻和价值创造,“和同之辨”便是其一。“和同之辨”呈现在文献中的,有《国语》里的郑桓公与史伯对话,有《左传》里的晏子与齐景公对话,还有《论语》里的“子曰:君子和而不同,小人同而不和”,等等。

据《国语·郑语》和《史记·郑世家第十二》记载,郑桓公是周厉王之子,周宣王之弟,在周宣王二十二年受封于郑。受封后的33年里,郑地的百姓都很爱戴他。后来,周宣王故去,周幽王继任。周幽王八年(公元前774年),郑桓公受命成为周朝的司徒,“和集周民,周民皆悦”。他对周朝百姓和谐安抚,赢得了周朝百姓的欢心。

然而,周幽王任用善谀好利的虢石父主持朝政,盘剥百姓;宠信褒姒,废嫡立庶,废黜申后而立褒姒为后。眼看着周朝政大乱,郑桓公忧心忡忡,向周太史伯请教:“周王室多灾多难,我担心落在我身上,到哪里才可以逃避一死呢?”史伯回答:“唯有洛水东边,济水南边的那块土地可以居住。”郑桓公又问史伯:“周朝会衰败吗?”史伯指出:周朝衰败是一定的。现在的周幽王去和而取同,只与取悦于自己的人亲近。史伯说:“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣。”

《说文》曰:“和,相应也”,“同,会合也”。在“和同之辨”中,“和”是一种相对的,多样性的统一;“同”是一种绝对的,无差别的同一。《中庸》里讲:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”“和”是多样性事物发展中,彼此相应和而达成的和谐、平衡状态。“同”则是单一性的事物状态。史伯指出,“和”是“以他平他”,是不同的事物之间相互平衡,协调并进,从而归一转化出更加有生命力的新事物;而“同”则是“以同裨同”,用相同的事物相叠加,同一事物本身可能就单一过量了,还要再增加其同一事物,就会加剧其走向极端,从而窒息生机。史伯通过“和”“同”对事物发展的影响——“和实生物,同则不继”,“和”能促进事物生长,“同”则让事物无以为继,判断出周朝即将走向衰败。

之后,史伯还比较了周幽王与先王之间的区别:“先王以土与金木水火杂,以成百物,是以和五味以调口,……先王聘后于异姓,求财于有方,择臣取谏工而讲以多物,务和同也。声一无听,物一无文,味一无果,物一不讲。王(即周幽王)将弃是类也而与专同,天夺之明,欲无弊,得乎?”先王将不同的事物放在一起,土与金木水火相互作用“以成百物”,婚姻要在不同姓氏之间,等等。先王“务和同”,而周幽王弃“和”“与专同”。“和同”是调和不同事物达至和谐的“同”,这是新的同;“专同”是把相同专一的事物放在一起“同”,这个“同”与旧事物完全一样,弊端也就不能避免了。所以史伯断定:“殆于必弊者也。”周朝的衰败是必然的。

史伯的“和同之辨”,是将天道规律运用于国家政治,同样的还有晏子与齐景公之间一段对话。

据《左传·昭公二十年》记载:齐景公说:“只有梁丘据(齐国大夫)与我相和啊。”晏子说:“梁丘据与您是同,怎么能是和?”齐景公问:“和与同不一样吗?”晏子回答:“当然不一样。和,如做羹汤,要用水、火、醯、醢、盐、梅烹煮鱼肉,用柴火烧。厨师还要再调和味道,味道重了调轻,味道淡了调重。君子食用这样的羹汤,内心平和。君臣之间也一样。君王认为对的未必就对,大臣贡献他的反对意见可以让君王更周全。君王认为不对的未必就不对,大臣贡献其中的可取之处就可能变不对为对。这样政令才能平衡周全,人民内心才会更容易接受。但是,梁丘据则不然。君王说可,梁丘据就说可。君王说不可,梁丘据也说不可。这就像往水里添加水,这能有什么味道呢?如果琴瑟只弹一根弦,只发一个音,谁愿意听啊?这种‘同’就会出问题。”

如果说前两个故事中的“和同之辨”在当时具有政治上的意义,那么《论语》中孔子讲“君子和而不同,小人同而不和”则带有很强烈的人文气息,对人的修养提出了要求,体现了做人的原则。君子是能够保持独立思想和独立精神的人,小人则是人云亦云,甚至是溜须拍马、见风使舵之人。

“和同之辨”是中国思想史上的一个核心话题,它的哲学意义在于,肯定了世界上的事物存在着差异性和多样性,这些事物之间可以相互作用,最终达至和谐。存在着差异性与多样性的事物,原本是“不同”的,所谓“不同”是它们原有的形态,所谓“和”则是“不同”的事物放弃各自原有的形态,共同达至一个和谐的新形态。在史伯那里,新形态称为“和同”,与旧形态+旧形态的“专同”有着明显的区别。“和同”在晏子那里,君臣之间的“和”是通过“逆向”来达至政令的补充与完善,厨师则是通过“顺向”来调和羹汤平和。

无论是史伯还是晏子,他们的目的都是达至“和”,而不是“不和”,更不是背离“和”的分裂。这是我们在讨论“和而不同”的时候需要注意的,警惕孤立主义、分裂主义与“冲突论”,防止借“和而不同”片面强调“不同”,让“不同”的事物孤立、分裂、冲突。“和实生物,同则不继”这一理念如同“生生不息”一样,都具有一种积极向上的精神,正如《周易》所说:“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。”天道的大化流行,万物各得其正,保持完美的和谐,万物就能顺利发展。“和”是自然天成的,只要保持“正”,去除私心,各正性命,就能实现和谐。不顾整体利益而求个体权利的“不同”是与“和而不同”的精神相悖的;同样,不顾个体的存在而求整体的“和”也是实现不了“和而不同”的精神的。

从西周太史伯提出“和实生物,同则不继”以来,在以后的不同时代,都有学者对“和同之辨”做了意义追寻与价值创造。如《周易·乾卦·彖辞》里的“保合太和”,北宋张载《正蒙·太和》的“太和所谓道”,《礼记·礼运》里的“大同”理想。“太和”是“和”的最高境界——普遍和谐,从天道推行于人类社会,体现为“和而不同”与“礼之用,和为贵,先王之道斯为美”等中华传统文化的理念,目的在于实现“天下大同”的理想社会。

这个理想能否实现?其关键在于中华传统文化主流思想所倡导的,从天之至善到人之善性,要落实于社会,实践于社会。人人重视自我修养,从而实现整体社会的道德提升,最终实现“天下大同”的理想社会。