中国特色和声理论的发展与创作实践

刘康华

前 言

中国当代音乐创作自20世纪80年代改革开放以来,已进入了“四十不惑”之年,其逐渐趋于成熟的标志就是作品所展示的创作个性更彰显国人之精神灵气,是对中国文化与音乐传统更为“自信”的真诚袒露;作品中对中国传统音乐素材的运用亦大有“蔓延”之势,这种趋势同样体现在了作品多声织体的音高组织思维与技法方面。这在“第五代”作曲家(通常指改革开放后首先崛起并走向世界的一代作曲家)创作的作品中表现得尤为突出。

“和声”在18、19世纪以调性语境内的和弦及其连续序进为基本的多声结构形态。突破传统调性后的20世纪,作品音响风格的鲜明变化凸现在了新的音高组织思维与技法方面,从而广义上的“音高结构”取代了原调性和声的单一形态含义,而成为多元化音高组织形态的总称,这对中国作曲家创作中和声的运用也产生了巨大的影响。近40年来我国音乐创作中和声思维与技法的多元化拓展促进了音乐佳作频出,创作园地百花齐放,令国人为之欣喜!这种局面并非是一蹴而就的,而是新中国成立前、后60年来无数音乐前辈长期实践、艰苦探索,学习借鉴、总结积累,不断推进的结果。因而,如何看待欧洲和声与中国音乐相结合的百年进程,其必然结果是什么?其中是否已产生了代表性的成果,具体指什么?这种代表性的成果仅体现为一种阶段性的终结,还是极具内在生命力而持续不断地与时俱进?这将是本文要探讨的三个方面的问题。

一、中国特色和声理论是欧洲和声“洋为中用”(1) 毛泽东1964年为中央音乐学院学生来信作回复中的题词。本土化的必然结果

自1919年“五四”新文化运动推动中国新音乐创作起,中国作曲家的创作活动迄今已进入了第二个百年。在过去的岁月中,中国作曲家将西方的作曲技术——和声与中国音乐相结合,力图以多维度、更丰满、更富于表现力与结构力的音响来表达国人的思想情感,经历了“力求协调,多元探索(前30年)”“追求风格,丰富技法(中30年)”“开拓发展,融汇创新(后40年)”的风格探索过程。这外来作曲技术百年来的“洋为中用”,使和声理论逐渐显示出了在中国“本土化”的运用特点,这一动态演进过程至今仍在延续。可以这样说,欧洲和声理论与中国音乐相结合所产生的本土化理论,就是中国特色的和声理论,也可以说是和声理论的中国特色部分。

欧洲和声理论在中国的“本土化”是一种必然的结果,这种必然性取决于中国音乐实践者的动机、选择的路径与实施方法。

首先是动机,即中国作曲家与音乐教育家学习西方作曲理论的基本理念——建立和发展中国新音乐。这是数代音乐人矢志不渝的执着信念,我们只需了解几位音乐前辈的表述便可知晓。萧友梅在1938年《关于我国新音乐运动》一文中谈到,要“创造出一种新作风,足以代表中华民族的特色而与其它各民族音乐有分别”(2)萧友梅:《关于我国新音乐运动》,载陈聆群、齐毓怡、戴鹏海编:《萧友梅音乐文集》,上海:上海音乐出版社,1990年,第466页。。 对于和声学他则说:“和声学并不是音乐,它只是和音的法子,我们要运用这进步的和声学来创造我们的新音乐。”(3)萧友梅:《音乐家的新生活》“绪论”,载陈聆群、齐毓怡、戴鹏海编:《萧友梅音乐文集》,上海:上海音乐出版社,1990年,第381页。黄自1934年在《怎样才可产生吾国民族音乐》一文的最后点明主题,要“产生民族化的新音乐”(4)黄自:《怎样才可产生吾国民族音乐》,《音乐艺术》,1984年,第4期,第15页。。冼星海1938—1940年在延安任“鲁艺”音乐系主任期间曾多次撰文强调:“要创造中国新兴音乐。”(5)冼星海:《论中国音乐的民族形式》,载《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》,第1卷,广州:广东高等教育出版社,1989年,第50页。“新兴音乐有着它的伟大前途,我们要继续努力研究民歌,批判地接受外国进步的技巧与理论,从而创作新形式的新音乐。”(6)冼星海:《鲁艺,与中国新音乐——为“鲁艺”一周年纪念而作》,载《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》,第1卷,广州:广东高等教育出版社,1989年,第39—41页。以上这些都深刻反映了欧洲和声理论在中国本土化之所以成为“必然”的“内因”。

其次是路径,欧洲和声理论的本土化若离开了中国的本土音乐是不可想象的。马思聪在1946年提出:“中国的音乐家们,除了向西洋学习技巧,要向我们的老百姓学习,他们代表我们的土地,山,平原与河流。”(7)马思聪:《中国新音乐的方向》,载《马思聪全集》编辑委员会编:《马思聪全集》,第7卷,北京:中央音乐学院出版社,2007年,第33页。“只有深切地把自已强化到变成这土地的一部分,才能正确地走上民族风格的路子。”(8)马思聪:《从小提琴到作曲》,载《马思聪全集》编辑委员会编:《马思聪全集》,第7卷,北京:中央音乐学院出版社,2007年,第37页。20世纪40年代,重庆国立音乐院的年轻作曲学子在延安新秧歌运动的影响下自发地组织“山歌社”学习民间音乐、开展“民歌运动”,他们深有感触地说:“自中国音乐中去找中国音乐未来的道路,似乎找不出第二条路。”(9)王震亚:《五声音阶及其和声》,上海:文光书店,1949年,第3页。由此可见,学习借鉴西方和声理论要立足于我们自己的文化传统与音乐母语,这是一条促使外来音乐理论本土化的必由之路。

再次是方法,百年来的中国音乐创作,就是作曲家不断学习、实践的过程,也是理论家不断探索、认识、总结的过程,实践出真知。中国作曲家与理论家在东西方音乐文化的交流与碰撞中,不仅学习外来的多声思维与写作技术,而且也在“寻根问祖”,深入学习中华民族的传统文化与音乐,包括民间多声的思维与技术特点。通过学习—实践—认识,再学习—再实践—再认识,循环往复,不断提高,逐渐形成了外来和声理论的本土化特征。

我国音乐前辈,著名作曲家、教育家江定仙先生曾指出:“既然和声是一门基本课,它就一定有些共同的规律,这个共同的规律可能起初来自西洋,经过专业音乐的积累和丰富形成传统延伸下来。它是不断在发展着的,同我们的音乐结合以后又可以得到新的发展。”(10)江定仙:《漫谈和声学的理论研究与教学实践》,原载湖北艺术学院内部资料《和声学学术会论文汇编》,1979年,后收入中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会编:《春雨集——江定仙音乐研究文论选》,北京:人民音乐出版社,2002年,第174页。这种新发展正展示了中国作曲家与理论家自立于世界民族之林的气魄,以及为这门技术理论学科在中国的发展所作出的贡献——中国特色的和声理论!

二、五声性调式和声是中国特色和声理论中最具代表性的部分

中国特色的和声理论从广义上讲,是欧洲和声理论与中国音乐相结合所产生的本土化理论,但就其具体内容而言,较为全面的内涵外延的认知、界定,直至理论的全面总结,仍需我国和声学界与作曲家在一个较长的时间内去作深入的研究与探讨。尽管这是一个未尽的课题,笔者依然认为中国五声性调式和声的理论可列为中国特色和声理论中最具代表性的部分,即使它至今还在与时俱进地发展中。这样的看法是基于以下五个方面的认识:

(一)五声(性)调式是中国各民族传统音乐中应用最广、影响最大、理论总结最为完善的调式

我国历史悠久、幅员辽阔,以中华民族统称的五十六个民族各有其独特的音乐传统。虽然音乐语言所基于的调式并非单一,但是“五声调式”,包括以五声为骨干而多于五声的“五声性调式”却为绝大多数民族的音乐所共有,因而是应用最广、影响最大的调式,也是世界各国对中国音乐普遍认知的调式。

我国五声调式有着深厚的传统乐律学根基,早在夏、商、西周时期就有十二律及五声音阶音名的说法,并且也已有了早期的宫调理论。之后,春秋战国时期《管子·地员》和《吕氏春秋·音律》三分损益法(五度相生法)的提出,曾侯乙钟铭乐律学的阐述,“之调式”与“为调式”的不同提法;以后各朝代宫调理论的进一步完善——旋宫六十调、八十四调,移调、犯调,直至明代朱载堉的十二平均律理论等等,都为五声调式的理论与实践奠定了坚实的基础。近代西方调式理论传入我国后,我国音乐学者又在中西调式的比较研究中进一步完善了五声性调式在近现代音乐创作中的应用理论。

从世界范围来看,五声调式并非中国所独有,但中国五声调式却以其产生的乐律学基础、不同地域的旋法风格、应用中的声腔与润腔特点、五声与多于五声的关系、与中国民众精神生活的依存关系等等而独具特色。

(二)五声性调式是中国作曲家百年音乐创作中和声洋为中用的母语参照

中华文化源远流长,传统音乐是其中重要的组成部分。广泛流传于我国的民歌、戏曲、说唱、歌舞、器乐,包括古代的文人音乐、宫廷音乐以及宗教音乐,其凝聚的音高核心正是五声调式。这最具典型意义的民族调式在千百年历史长河的形成与演进中,与国人的哲学美学观念、审美情趣、生产劳动方式、生活习俗、地域风情等息息相关,从而形成广义上中国音乐风格的重要来源,也理所当然地成为了国人的音乐母语。纵观百年中国作曲家的音乐创作,无论是新中国成立前、后风格探索的各30年,还是改革开放后开拓发展的40年,五声性调式均是作曲家创作中和声洋为中用的母语参照。

马思聪对自己创作风格的评价是:“我在1936年才认识中国的民歌,我渐渐走上民族风格的道路。”(12)马思聪:《从小提琴到作曲》,载《马思聪全集》编辑委员会编:《马思聪全集》,第7卷,北京:中央音乐学院出版社,2007年,第37页。西方民族乐派虽“能给我们以技巧上的探求,形式上的追求,和声上的启示,但作为我们新鲜的泉源的只有我们自己的民歌。”(13)马思聪:《关于民歌》,载《马思聪全集》编辑委员会编:《马思聪全集》,第7卷,北京:中央音乐学院出版社,2007年,第28页。

冼星海1939年在“鲁艺”讲学时提到自己大量运用和声的多部作品:“我作的三幕歌剧《军民进行曲》,以及《生产大合唱》(三段)、《黄河大合唱》(八段)、《九一八大合唱》(五段)等。这些成绩在某点上说都是研究民歌的结果,从民歌中洗炼出来的。”(14)冼星海:《民歌研究与中国新音乐》,载《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》,第1卷,广州:广东高等教育出版社,1989年,第84页。

谢功成、王震亚等20世纪40年代重庆国立音乐院的作曲学子,学习民歌,研究民族调式、音阶,探求和声运用的民族风格,组织民歌演唱会,出版带钢琴伴奏的民歌集子等一系列活动,是“自欧洲和声传入中国以来,中国作曲家探索和声民族风格在专科音乐院校的首次集体亮相,其专业性、学术性与教学性所产生的影响是很大的,其创作成果与所积累的和声创作经验是后来学习者的重要文献,并对后世产生较为深远持续的影响。”(15)刘康华:《“山歌社”为民歌配和声的历史创举》,《星海音乐学院学报》,2018年,第4期,第91页。

新中国成立以后,挖掘、整理、学习民间音乐,研究民族调式,在音乐创作中践行和声的风格探索已蔚然成风。作曲家基于自已对音乐母语的感受与认知,对和声运用中的和弦结构、和弦关系、声部进行、调关系发展、和弦外音的运用等等,均以五声调式的结构特性、旋法以及民间多声特点为参照,作适应本土的风格化处理,产生了大量的各种形式与体裁的优秀作品,也积累了丰富的和声风格化处理的经验。

自20世纪80年代起,伴随着国家改革开放、经济腾飞的大趋势,中国作曲家经过半个多世纪的锤炼,已从中西多声思维的碰撞与探索中变得更为成熟了。“突破西方传统的调性体系,恰好给中国作曲家立足本土、扎根传统、探索适合本民族表达方式的多声部手段,提供了广阔的空间。”(16)刘康华:《新中国70年音乐创作中的中西多声思维碰撞与融汇》,《中央音乐学院学报》,2021年,第1期,第13页。虽然音高组织的新思维与新技法层出不穷,但在当代中国作曲家的创作中,引用传统音乐或五声调式素材作为自己作品音高结构的基础——基本结构成分,仍是极为常见的。这种既能体现作曲家身份,又不乏展现作曲家创作个性的做法,已成为凸现作曲家音乐风格的一个重要方面,我们在许多当代音乐作品中对此屡见不鲜。由此,我们明显地感到五声调式的基因依然渗透在和声的现代思维与织体中,依然是和声洋为中用的母语参照,从而大大拓宽了五声性调式和声的思维方式与技术手段。

(三)五声性调式和声是我国和声学界研究欧洲和声理论与中国音乐相结合最为集中的课题

要解决欧洲和声理论与中国音乐相结合的风格问题,研究中国传统音乐的调式、音阶、旋法是必由之路。1940年冼星海在“鲁艺”即指出:“我认为要建立中国新音乐,研究民歌是不可少的一部分重要工作,……我们应先从语言找出它的音阶、音程及和声来。”(17)冼星海:《民歌与中国新音乐》,载《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》,第1卷,广州:广东高等教育出版社,1989年,第81、84页。当时鲁艺师生“民歌的收集已在一千首以上”(18)冼星海:《鲁艺,与中国新音乐——为“鲁艺”一周年纪念而作》,载《冼星海全集》编辑委员会编:《冼星海全集》,第1卷,广州:广东高等教育出版社,1989年,第40页。。而首开研究五声性调式和声课题的是国立音乐院的作曲学生王震亚,他在“民歌运动”的鼓舞下总结了“山歌社”的和声运用实践,完成了论著《五声音阶及其和声》。他提出“我们应该自中国已有的旋律中去寻找中国的音阶与中国的和声法则。……当我们跨第一步时,便必须落脚在民歌上面,它可以给我们的材料太多了。”(19)王震亚:《五声音阶及其和声》,上海:文光书店,1949年,第1、27页。这本书作为20世纪40年代中期完成的我国第一部有关五声性调式和声的学术论著,其历史意义与学术价值是难能可贵的,书中某些观点虽有一定的历史局限性,但依然给人启发良多,值得我们后人高度重视。

自新中国成立的50年代起,五声性调式和声便成为我国和声学界理论研究最为集中的课题,这在中央、上海两所音乐学院表现最为突出。所有的论文与论著无一例外都先从调式研究入手。

江定仙先生是中央音乐学院作曲系首任系主任,也是一位极为重视和声教学与理论研究的学术带头人。江先生一生中有不少文章、讲稿、发言,都涉及到和声问题,其中《和声运用上的民族风格问题》(20)江定仙:《和声运用上的民族风格问题》,1955年10月在中央音乐学院作曲系和声教研室的讨论会上的发言稿,1956年春修订后发表于中央音乐学院校刊《音乐教学》第1、2、3期上,1958年1月又略作些修订。是我国20世纪50年代最早一批系统研究五声性调式和声的极有学术价值的论文。文中涉及的调式研究与同音列交替、偏音对于五声骨干音的润饰或移宫作用、和声配置中同一五声旋律可与三种不同七声调式和声的结合、旋律主音与和声主音不一致的异调结合、纯五声和弦结构的扩充用法、变化音问题、转调问题等等;还有对同音列交替“移式”的提法、同主音交替“变式”的提法、主音与音列均不同“转调”的提法等等,都深刻地影响了其后中央音乐学院的和声教学。另外,赵宋光先生的《论五度相生调式体系》、吴式锴先生的《中国民族调式和声问题初步探讨》都是当时重要的学术研究成果(21)赵宋光:《论五度相生调式体系》,上海:上海文艺出版社,1964年;吴式锴:《中国民族调式和声问题初步探讨》,《音乐研究》,1960年,第1期。。

50年代的上海音乐学院也展开了关于五声性调式和声的研究与探讨。丁善德先生《关于中国风味曲调与民谣的和声配置问题》(22)丁善德:《关于中国风味曲调与民谣的和声配置问题》,载戴鹏海选编:《丁善德音乐论著集》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第5—22页。一文,论及了关于调式和声的运用、民歌的和声配置、五声音阶和声材料的构成,以及自己创作中对和声风格处理的经验介绍。黎英海先生1959年发表的《汉族调式及其和声》(23)黎英海:《汉族调式及其和声》,上海:上海文艺出版社,1959年。此书修订版由上海文艺出版社2001年出版。是一部对后人影响很大的学术论著。全书的第一部分是对汉族调式的研究,第二部分是对汉族调式和声的研究,书中总结的理论与方法等一系列研究成果均成为后人创作与继续研究的重要指南。

1979年在武汉召开的“全国和声学学术报告会”是十年“文革”结束后的第一次和声全国会议,和声学界递交的论文有33篇,其中直接论述五声性调式和声的有15篇,其他研究内容中包含有五声性调式和声的有5篇,占全部论文的60%。可见五声性调式和声研究确是我国和声学界理论研究中最为重大与集中的课题。

(四)五声性调式和声的研究成果已成为新中国成立后作曲技术理论教学的基本内容之一

从百年中国音乐的创作与理论研究来看,五声性调式和声的理论至今在传统调性范围内的研究已较为成熟,其主要标志是相关教材的出版与教学大纲中五声性调式和声内容的列入。

20世纪80—90年代我国陆续出版了一批和声学教科书,这是改革开放后出版的首批由国内和声学者编著的教材,这些教材无一例外都包括了五声性调式和声的内容。该批教材的集体亮相意义重大,表示我国已开始有了自己学者编著的、既包含西方传统调性和声理论、又包含中国作曲家探索和声民族风格写作经验的理论总结,从而在和声教学中彰显了中国特色的内容。如:1982年上海音乐学院桑桐编著的《和声的理论与应用》(上、下册)(24)桑桐:《和声的理论与应用》(上、下册),上海:上海文艺出版社,1982年。,1984年中央音乐学院吴式锴编者的《和声学教程》(上、下册)(25)吴式锴:《和声学教程》(上、下册),北京:人民音乐出版社,1984年。,1989年中央音乐学院刘烈武编著的《基础和声》(26)刘烈武:《基础和声》,北京:人民音乐出版社,1989年。,1992年—1995年武汉音乐学院谢功成、马国华、童忠良、赵德义合作编著的《和声学基础教程》(上、下册)与《和声应用教程》(续篇)(27)谢功成、马国华、童忠良、赵德义:《和声学基础教程》(上册),北京:人民音乐出版社,1992年;《和声学基础教程》(下册),北京:人民音乐出版社,1994年。谢功成、马国华、童忠良、赵德义:《和声应用教程》,北京:人民音乐出版社,1995年。。除此之外,还有五声性调式和声的专题教材,如:1983年四川音乐学院黄虎威编著的《转调法》(含五声性调式和声转调)(28)黄虎威:《转调法》,北京:人民音乐出版社,1983年。,1987年中国音乐学院张肖虎编著的《五声性调式及和声手法》(29)张肖虎:《五声性调式及和声手法》,北京:人民音乐出版社,1987年。,1995年沈阳音乐学院刘学严编著的《中国五声性调式和声及风格手法》(30)刘学严:《中国五声性调式和声及风格手法》,长春:时代文艺出版社,1995年。(在内容上较之前的教材已有新的拓展)。这些教材虽出版于改革开放前期,但其酝酿、写作与使用却远早于该时期,是五六十年代和声学界在教学领域内所取得的研究成果的一次阶段性展示。

2000年以后,我国出版的和声学教材就更为多样了,在五声性调式和声方面的教材也有了新的进展。具有代表性的是,2002年中国音乐学院樊祖荫教授完成了文化部全国艺术科学“九五”规划项目——《中国五声性调式和声研究》(31)樊祖荫:《中国五声性调式和声研究》,上海:上海音乐出版社,2003年,2017年再版。,被评审组一致认为是近20年来我国这一领域研究中内容最丰富、系统的论著。2013年作者在此基础上予以补充、调整,并吸取了前人部分的研究成果,以教材的结构形式完成了《中国五声性调式和声写作教程》(32)樊祖荫:《中国五声性调式和声写作教程》,北京:人民音乐出版社,2013年。。该教程在内容上又有了新的拓展,如:“多调性”“线性结构的和声方法”“五声性调式与十二音技法的结合”等等。

以上这些教材不管是在出版前还是出版后,均已被运用到各高等音乐院校的和声教学中,有关五声性调式和声的内容也被列入到和声学教学大纲的相关条目中。

(五)五声性调式和声随着时代的发展还将持续地反映我国鲜活的音乐创作

虽然传统调性内的五声性调式和声理论已较为成熟,并已进入了高等音乐院校的技术理论教学,但是并非意味着它只能在传统调性范围内作继续完善性的研究,更不意味着该和声理论的就此止步!被称为后调性时期的20世纪,西方音乐中的和声思维与技术突破了传统调性的羁绊,而开启了个性写作的多元化音高结构时代,实际上传统调性并未消亡,只是并行为众多音高关系体系的成员之一。中国的五声性调式和声就是在这个大背景中逐渐成熟起来的,只是由于特殊的国际环境与历史的原因,新中国成立后的前30年我们无法与世界作广泛的音乐交流。

如今我们看到后调性音乐中仍然有许多不依赖于传统功能和声的、新调性观念的音高组织技术。这种新技术首先取决于新材料的选择,五声调式材料无疑是众多可选择材料中令中国听众易于辨识的一种。既然我国的传统音乐素材曾经在风格化处理的前提下可以与传统调性、调式和声相结合,难道就不能在继续保持风格追求的前提下与各种新调性观念的和声相结合?与各种和音技术、音组技术、音列技术、序列技术、音响技术相结合?更何况我们民间多声音乐中独特的思维与表现特点恰是中国作曲家创作中汲取养料的重要来源,难道我们就不能从中西多声思维的碰撞与融汇中产生出更具中国特色的和声写法与理论概括?答案应该是肯定的,因为改革开放以来40年的创作历程证明了这一点。因而可以说,五声性调式和声在新时期中具有极大拓展的可能,总结它的理论就能持续地反映我国鲜活的音乐创作。

三、中国当代音乐创作促进五声性调式和声理论的与时俱进

综上所述,五声性调式和声并未随着传统调性的突破而终结,而是在20世纪以来的后调性音乐中依然显示出其强劲的生命力。这种生命力是在中国当代音乐创作中显示出来的,笔者将其概括为“可辨识”与“可理解”两个方面。

“可辨识”是指材料、材料性质方面,亦可称为“可辨识度”,它是与我们的音乐母语相比较而言的。在当代音乐作品中,我国传统音乐或五声调式素材在各种新音高组织思维中依然被采用,这显然是作曲家创作中音乐母语的自然流露与心声的真切坦陈。这些材料从传统调性思维中作为三度结构和弦的风格化变异处理,到后调性音乐中作为新调性观念独立性材料的设计与运用,反映出音程含量相类似的和声材料是可以运用到不同的音高组织思维中。

“可理解”是指材料关系、色彩对比、结构作用方面,亦可称为“可理解性”,它是与某种“新调性”观念相联系的。“我们将使用‘新调性’这个术语来涉及有调性的,却不是通过传统方式建立调中心的音乐。”(33)〔美〕库斯特卡:《二十世纪音乐的素材与技法》,北京:人民音乐出版社,2002年,第84页。我国当代音乐创作中许多采用五声结构成分的作品正表现为这样的调性状态,这种调性状态中的和声材料及其相互关系,可以在作曲家个性化创作思维所控制的关联性中产生积极作用,其音响性、表现性与结构性是可以被辨识与理解的。

下面我们通过实例分析来作一些说明。

(一)从周龙的《五魁》看五声性和音的贯穿运用

《五魁》是周龙20世纪80年代创作的一部表现我国北方满族民俗风情的钢琴作品。和声中五声结构成分贯穿全曲的统一作用颇具典型性。

谱例1的第1—16小节是主题,由8+8小节的上下句构成,下句是上句材料的派生。伴奏的和声通过强烈的节奏音型来展示,是一个由五度音列相邻双五度bE-bB-F按四度排列的五声三音组和弦“F-bB-bE”,其在低声部贯穿整个主题而表示稳定的“调性”,最低音F具有准主音的意义,全曲最终也结束于低音区的F音。

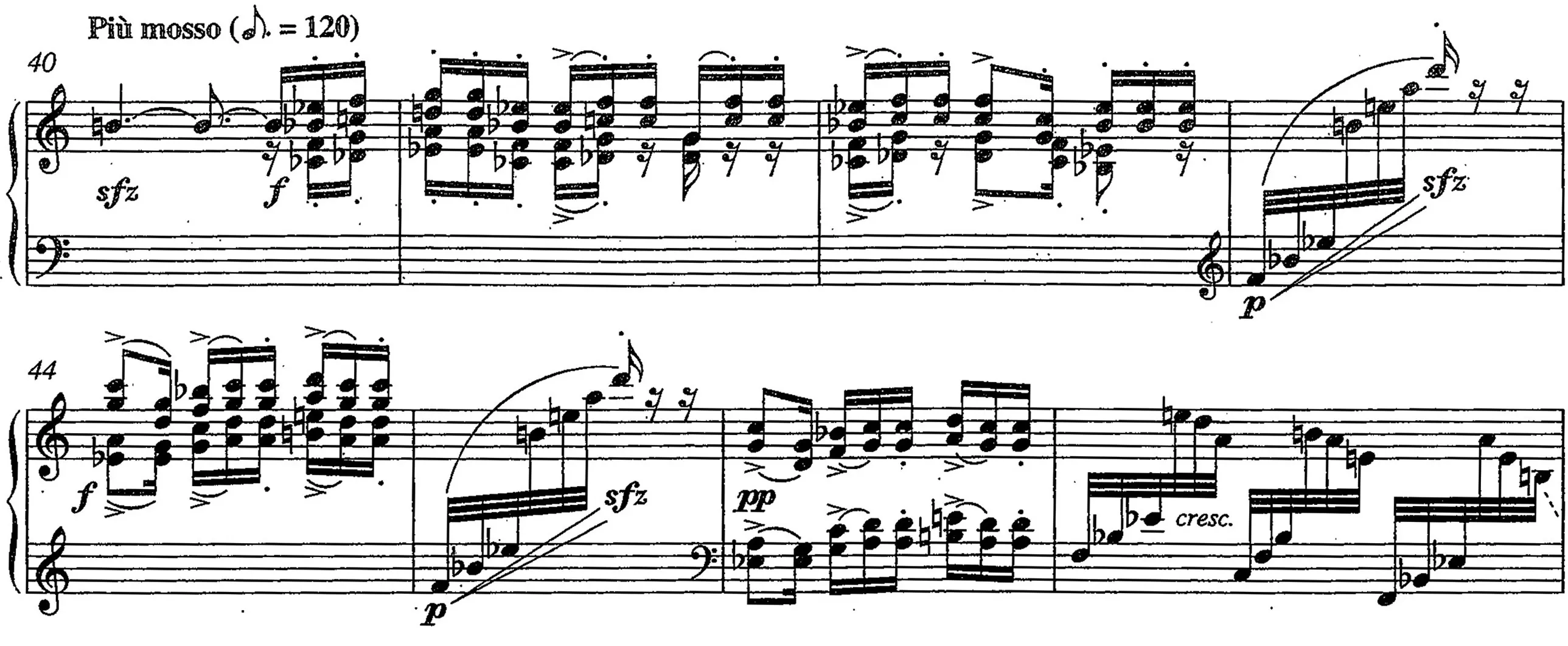

谱例2. 周龙《五魁》(第40—47小节)(35)Zhou Long,WU KUI:for solo piano,New York:Oxford University Press,2002,p.4.

谱例2是乐曲第一部分中主题下句材料的变化发展(可与谱例1的第9—16小节相对照),主题移至bE宫调系统(第40—42小节)。和声以四度排列的三音组和弦作依附旋律的带状线性进行,由于是纯四度严格的平行进行,因而产生了三个宫调系统(bE宫、bB宫、F宫)的多调性色彩。值得注意的是,为增加音响的紧张度与色彩感,作曲家在最低声部还加入了一个平行的增四度音程,因而又叠入了一个音响紧张的bC宫调系统,并且在其后第43小节的分解音型中保持了这种增四度关系(F-bB-bE与B-E-A)。后面第44—47小节是前句的模进发展,和声又有了一些新的变化,以四度排列的四音组和弦作依附旋律的带状线性进行,其后的分解音型在保持三全音关系的基础上作了局部的变化处理。

谱例3. 周龙《五魁》(第118—121小节)(36)原出版谱第118小节的旋律有误,在乐谱的最后有更正说明。本谱例是根据更正说明重新打谱。

谱例3是全曲对比中部的抒情主题,依然由第一部分的主题核心衍生而来(见旋律)。四度结构的和弦此时演化成具有对位意义的声部关系,如开始小节的F-bB-bE-bA四度结构依然明显,下一小节增加的bD音以及后两拍的C-F-bB-bE变化排列,共运用了bD、bE、F、bA、bB、C六个音(bD宫系统+变宫),低声部强调了全曲的主音F。后面两小节随着主题的自由模仿,作曲家运用了十二音中的另外六个音G、A、B、D、E、#F(G宫系统+变宫),形成了十二音互补的相互联系;纵向关系也逐渐变为三度结构而加强对比,低音强调了G音。

(二)从郭文景的《C大调钢琴协奏曲“海陀戴雪”》看泛自然音和声的五声风格化处理

2022年郭文景为北京冬奥会创作了一首《C大调钢琴协奏曲“海陀戴雪”》。郭文景自述在整部协奏曲的三个乐章中采用了大量的民间音乐素材,如单弦、京韵大鼓、京剧西皮、二黄、行弦、北京民歌《摇橹号子》、《秀五更》等。作曲家表示,其写作“在音乐气质上避免老北京,着力写出新北京。”(37)李吉提:《在融汇贯通中出新——郭文景〈C大调钢琴协奏曲〉听后随笔》,《人民音乐》,2022年,第5期,第11页。因而在这部充满京味的大型作品中,郭文景的和声运用也在着力写出新意。

谱例4. 郭文景《C大调钢琴协奏曲“海陀戴雪”》第一乐章(第263—269小节)(38)作曲家郭文景提供的电子乐谱。

谱例4是第一乐章尾部钢琴独奏华彩段落的开始部分,旋律是京韵大鼓主题,bE宫调式,旋法中出现了变宫、变徵、清角等偏音。和声采用了bE大调的七个自然音级,具体运用却是典型的泛自然音和声写法。“泛自然音这个术语通常是描述这样一个段落,即它仅仅使用一些自然音阶的音,但并不依附于传统的和声进行及其不协和的处理方式。这样的段落通常是新调性的,并且可能是三和弦的或非三度叠置的。”(39)〔美〕库斯特卡:《二十世纪音乐的素材与技法》,北京:人民音乐出版社,2002年,第88页。该段华彩确实显示出了上述特点,然而却是经过了作曲家五声风格化处理的个性特点,不同于一般的七声泛自然音和声。

首先,我们可把bE大调的七个自然音级当成一个音列,可见其中实际包括了三个五声宫调系统:“bE-F-G-bB-C”及其上下五度关系的“bB-C-D-F-G”与“bA-bB-C-bE-F”。因而用拆分出的不同宫调系统的五声去结合不同的音调片段,就能在七声的泛自然音和声中又突出了三个不同的泛五声的色彩变化与对比。如第263—265小节的第一乐句,前一小节bE宫调系统与后两小节bB宫调系统的对比;第266—267小节第二乐句,前小节回bE宫调系统,后小节又是bE与bB宫调系统的对比;第268—269小节的第三乐句,前小节是新的bB与bA宫调系统的对比,后小节再返回bB宫调系统。可见宫调系统音列的变化与对比有“起—承—转”的含义。

其次,该段落五声风格化的泛自然音和声与调性结构也有一定的关联性,即可认为作曲家将某些具有“准”功能意义的大、小三和弦“五声宫调化”了。如:将第一乐句第263小节主和弦bE-G-bB变为bE-F-G-bB-C的bE宫调五声;第264—265小节属和弦bB-D-F变为bB-C-D-F-G的bB宫调五声等等。但这里既没有传统的三度结构和弦,也没有传统的声部进行与不协和音的解决等等,因而是一种反映新调性观念的泛自然音和声。

(三)从叶小钢的《临安七部》看以五声结构成分为基础的十二音场调性与和声

在叶小钢的许多作品中,我们可以听到鲜明的五声音调与音响。但这不是我们原本熟知的传统调性中的旋律与和声,它已突破传统调式、调性的范式,而具有自己独特的面貌。在广义上它是以五声结构成分为基础的十二音场调性与和声,在狭义上却是“叶小钢式”的。在音高组织方面它具有如下的特点:

1.以五声音组为构成纵横多声织体的基本结构成分

五声音组既可以是同一宫调系统的五个音;也可以仍以五声为骨干而多于五声的,通常增添的音是随五度音列上、下五度继续延伸的少量音,即传统意义上的偏音;甚至还可以增添一些特殊的变化半音来润饰五声骨干与丰富和声音响。

2.以十二音范围内不同远近关系宫调系统的衔接延展来发展音高关系展开乐思

在平均律十二音范围内,12个五声宫调系统相互间的远近关系可有2个纯四五度关系——4个共同音、2个大二度关系——3个共同音、2个小三度关系——2个共同音、2个大三度关系——1个共同音、3个小二度及三全音关系——没有共同音。这些相互关系是作曲家控制和发展和声材料的基础。

3.织体纵横写作结合泛自然音和声、线性进行等处理手法

作曲家具体处理五声结构成分的纵横关系,体现出泛自然音和声的特点,亦可说是“泛五声”或“泛五声性”和声的特点。流畅的、具有一定方向性的线性进行是五声性材料相连接的主要方法。

4.以主要结构部位的调性陈述来显示新调性观念

以上特点在技术上具有较大的拓展空间,其包容性在于:一方面它能伸向传统的样式,另一方面能伸向各种新调性、新思维、新技法。他本人说:“我的作曲风格是中国、美国、欧洲三个系统结合起来的。我的作品不像欧洲现代音乐那么前卫,那么具有极端的个性。我的作品也不像美国音乐那么现实,那么商业化。另外,我的作品也不像中国音乐那么系统化,那么大众化。我站在这三个点之间,这也是我个人比较满意的立场。”(40)摘自:北京国际音乐节之“叶小纲与李正欣的对话《咏·别》”。(此处“叶小纲”保留原标题。——编者注)下面我们以他一部作品的片段为例作一些分析说明。

谱例5. 叶小钢《临安七部——为女高音、男高音、男中音与乐队而作》之1“忆江南”(第1—9小节)(41)作曲家叶小钢提供的电子乐谱。

引子是5小节的乐句,由第1小节的主题材料发展而成。如第2小节是前小节主题音调的延伸,合为一个乐节;第3—5小节为第二个乐节,是前乐节主题的移位与变化延展。

引子几乎每小节以一个宫调系统的五声为基础。引子的第1小节是bA宫调系统五声,首开主题音调,织体中处于低声部的bB音是该首乐曲的准主音之一(另一准主音为A),和声中增添的清角音bD以形成带附加音的bB小三和弦,变化半音E为装饰。第2小节的延伸音调移至下小二度关系的G宫调系统,由于与前宫调系统没有共同音而形成十二律范围内音的增补关系,和声亦作下行半音的线性移位,增添清角音C以形成带附加音的A小三和弦,变化半音bA及旋律中的bE为装饰。第3—5小节的第二乐节是前乐节主题的上小二度移位与延展,音高为E宫、A宫两个近关系宫调系统的结合,由于对比增大,第4小节增添的变化半音#A甚至处于低音的重要位置,形成全音和弦。整个引子的音高关系体现出不同远近宫调系统的对比、补充,并通过低音的线性进行“bB-A-#G-#F-#G-#A-#G”相衔接。

人声开始于第6小节,诗词“江南好”的主题音调在bB宫调系统进入,与引子最后的E宫又形成了十二律范围内音的增补关系,bB音再次显示出准主音的意义。第6—8小节为歌曲的第一乐句,音高关系以宫系统下五度的延伸来发展:bB宫—bE宫(第6小节)—bA宫(第7小节),最终结于bD宫调系统的宫音(乐句的准主音、第8小节),突出了“风景旧曾谙”的诗意。四个近关系宫系统内仍添有少量的偏音,并且依然以低音的线性进行“G-bB-bA-G-F-bE-bD”相衔接。

(四)从陈其钢的《道情》看民歌素材和声配置的综合性手法

陈其钢曾说:“写《道情》时我有一种强烈的情感要表达,这和以前不一样,因为我这个人以前比较内向,多愁善感,《道情》一反常态,写了生活的另一面,甚至有些粗野,但那是优美的粗野,当时我把所学的技术放到一边,毫无顾忌地写了一些感受。”(42)陈其钢:《走出“现代音乐” 追求自己的路》,《人民音乐》,1998年,第6期,第5页。

谱例6. 陈其钢《道情Ⅱ——为双簧管及室内乐而作》(第168—183小节缩谱)

在《道情》音乐的陈述与发展中,完整的《三十里堡》民歌共出现过四次,第一次第169—183小节,和声以精炼的思维与简洁的手法来烘托民歌。民歌旋律为F宫调系统C徵调式,共四个乐句。前两句为重复乐句(第169—176小节),由于旋律仅在徵、商、羽、角(C-G-D-A)4个音中陈述,是未完成宫系统的四音组,因而亦可根据听觉对“宫音常在”的习惯而将其感受为C宫调系统的G徵调式。然而,作曲家在和声处理中却将旋律中未出现的“宫音F”置于低声部(第169—172小节),以中提琴、大提琴、低音提琴分置低音区的三个八度作持续,从而将旋律中的“徵、商、羽、角”四个音作为其五度相生的上方音囊括其中,音响清澈真切,既明确了宫调系统(F-C-G-D-A),又达到了很好的艺术效果。后4小节(第173—176小节)低音按线性上行级进至G音,从而使和声突出了旋律的四音组音响。之后对比的两个乐句作曲家转而采用了民间的支声手法,使低声部成了一条旋律简化的分支声部。民歌的第一次完整陈述,就以如此“大道至简”的手法恰如其分地表达了乐意。

谱例7. 陈其钢《道情Ⅱ——为双簧管及室内乐而作》(第182—193小节)(43)QIGANG CHEN,EXTASE Ⅱ:POUR HAUTBOIS ET ENSEMBLE INSTRUMENTAI, Paris:Gerard Billaudot Editeur,1999,pp.44-45.

由于民歌的开始音与结尾音均是徵音,因而当第一遍民歌结束时,也是第二遍民歌同时叠入的开始(第183—198小节),显然此时民歌的再次“吟唱”而使和声写法有了变化。前两句由小号与大管演奏八度旋律,双簧管与单簧管作和声填充,即在八度旋律内夹置增四度与纯五度,构成了低音上叠置增四、纯五度的三音和弦,和声手法表现为以单一结构和弦作依附旋律的线性进行。由于各声部均伴随旋律作严格的平行进行,因而同时产生了纯四度与增四度的多调性效果,而独奏双簧管此时演奏对位声部。民歌的后两句旋律改为长笛与单簧管在高声部同度演奏(见第191小节起),双簧管及大管分别在下方减五度(B宫调系统)及小九度(E宫调系统)上演奏旋律,由此双簧管与大管之间是纯五度平行的双调性,但与高声部F宫调系统旋律之间却是极为不协和的,形成了旋律在三个宫调系统的多调性平行进行。与此同时,除了独奏双簧管继续在高声部演奏对位旋律外,作曲家又增添了整个弦乐队在低音区演奏的第二条对位旋律,在民歌结束时将音响推向了高潮。

在全曲长度的黄金分割点——四分之三高潮处(第258小节起)作曲家的“强烈情感”被尽情地宣泄出来,由小号独奏的民歌主题第三次完整地出现了(特强力度),整个室内乐队参与到了和声背景的烘托中。作曲家采用宫调系统完整的五音组作为泛自然音和声的基本材料,各声部均发挥乐器的演奏特点在宽阔的音区中快速地演奏密集的节奏音型与分解音型;伴随着民歌主题,和声中不同宫调系统五音组的连续序进既起到了泛五声和声的色彩变化,又结合旋律调性起到了相应的结构作用(谱例8的2个小节仅是F宫调系统五声、F为主音),从而产生特定的结构意义。另外,为表现强烈的情感,作曲家从第260小节起在高音区增添了木管乐器演奏的由平行三和弦与五声三音组和弦构成的主题变形声部。

谱例8. 陈其钢《道情Ⅱ——为双簧管及室内乐而作》(第258—259小节)(44)QIGANG CHEN,EXTASE Ⅱ:POUR HAUTBOIS ET ENSEMBLE INSTRUMENTAI, Paris:Gerard Billaudot Editeur,1999,pp.63-64.

以上仅是四首作品局部的和声分析,并不代表五声性调式和声拓展性手法的全貌,当然也不是作曲家个性风格的整体描述,只是从几个侧面反映运用五声调式素材的和声思维与技法正随着时代的前行而拓展。周龙的片段反映了五声材料作为和音贯穿运用的特点;郭文景的片段显示出五声材料作为音列运用的个性处理;叶小钢的片段体现了五声材料作为音组在运用中灵活多变的技巧;陈其钢的片段证明了五声材料综合运用的丰富多彩以及具有音响和声的一面。中国当代音乐创作在推动着五声性调式和声理论的与时俱进,由此可见一斑,值得我们广泛地去作深入的研究与探讨。

结 语

五声性调式和声作为中国特色和声理论中最具代表性的部分在传统调性内的研究总结已有相当长的时间,成果显著,较为成熟,至今仍在延续。但对20世纪80年代后中国当代音乐创作中的有关研究还有待从广度与深度上作进一步的推进发展。

中国作曲家、包括世界的华裔甚至外国作曲家,只要运用中国传统音乐或五声风格素材创作的、体现中国人的思想情感、生活劳动、精神文化的多声部音乐作品,都可纳入中国五声性调式和声的研究范畴。总结出的理论去粗取精、去伪存真,逐渐积淀下来为大家所公认的,均可归入五声性调式和声理论的构成内容。

我们有理由相信,通过中国和声学界同仁的共同努力,势必会推动中国特色和声理论的建设与发展,以此来证实江定仙先生早年断言的:“和声是不断在发展着的,同我们的音乐结合以后又可以得到新的发展。”(45)江定仙:《漫谈和声学的理论研究与教学实践》,原载湖北艺术学院内部资料《和声学学术会论文汇编》,1979年,后收入中央音乐学院萧友梅音乐教育促进会编:《春雨集——江定仙音乐研究文论选》,北京:人民音乐出版社,2002年,第174页。

——泛调性音乐分析引论