精神分析与安福塔斯的“伤口”

——歌剧《帕西法尔》的心理意涵阐释

田淑颖

《帕西法尔》(Parsifal)是瓦格纳创作的最后一部作品,尽管直到1882年人们才目睹它的风采,但早在1842年,作曲家就已经接触了这个传奇故事。在长达40年的岁月里,《帕西法尔》的身影始终伴随瓦格纳左右,且与其它作品相关联。(1)故事脉络上,《帕西法尔》是《罗恩格林》(Lohengrin)的前传,此外,瓦格纳对《帕西法尔》的构思也影响了其它作品的创作,如《特里斯坦与伊索尔德》(Tristan und Isolde)。在《我生来与众不同》中,瓦格纳直言自己曾考虑将帕西法尔加入《特里斯坦与伊索尔德》的第三幕。详见〔德〕理查德·瓦格纳:《我生来与众不同——瓦格纳口述自传》,高中甫译,北京:新星出版社,2018年,第485页。长久以来,学者们对《帕西法尔》的意义有着各式各样的解读与争论。一方面,歌剧围绕“圣杯”(the Holy Gail)展开,显示出强烈的宗教光环,而这与作曲家本人公开发表的反宗教言论相悖;另一方面,叔本华哲学观与伦理思想的隐现,加深了对歌剧宗教归属的分歧;与此同时,歌剧的角色设定也存在争议,被认为流露着民族主义的倾向。(2)对这三种思想意蕴的梳理,详见康啸:《瓦格纳歌剧〈帕西法尔〉的思想寓意》,《星海音乐学院学报》,2013年,第2期,第31—44页。《帕西法尔》与基督教的关系问题,参见 Ulrike Kienzle, “Parsifal and Religion: A Christian Music Drama?”, in William Kinderman,Katherine R. Syer ed., Mary A. Cicora trans., A Companion to Wagner’s Parsifal, Rochester: Camden House, 2005, pp. 81-130; Edmund J. Dehnert, “Parsifal as Will and Idea”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 18, No. 4, 1960, pp. 511-520等。关于叔本华对瓦格纳影响的讨论,详见〔英〕布莱恩·马吉:《瓦格纳与哲学——特里斯坦和弦》,郭建英、张纯译,北京:中国友谊出版公司,2017年;Hartmut Reinhardt, “Wagner and Schopenhauer”, Martin Swale trans., in Ulrich Müller,Peter Wapnewski ed., Wagner Handbook, John Deathridge trans., Cambridge: Harvard University Press, 1992, pp. 287-296; Bryan Magee, “Schopenhauer and Wagner”, Schopenhauer, Oxford: Clarendon, 1997, pp. 350-402。关于《帕西法尔》“反犹”的讨论,参见 Gleen Stanley, “Parsifal: Redemption and Kunstreligion”, in Thomas S. Grey ed.,The Cambridge Companion to Wagner, New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 151-175; Roger Allen, “Die Weihe des Hauses (The Consecration of the House): Houston Stewart Chamberlain and the Early Reception of Parsifal”, in William Kinderman,Katherine R. Syer ed., A Companion to Wagner’s Parsifal, Rochester: Camden House, 2005, pp. 245-276等。随着音乐阐释学的兴盛与音乐学研究视野的拓宽,对《帕西法尔》的解读也变得更加丰富,涵盖性别、政治等领域,而作为瓦格纳晚年的唯一一部歌剧,这部作品所体现的风格转变也使它成为晚期风格研究的关注重心。(3)参见Anthony Barone, “Richard Wagner’s Parsifal and the Theory of Late Style”, Cambridge Opera Journal, Vol. 7, No. 1, 1995, pp. 37-54。

笔者则关心《帕西法尔》与精神分析的共振。作为一种文艺批评理论,精神分析关注作品中语言的象征性与创作者的意图,它强调对人类心理深层维度的挖掘与思考,通过对艺术作品中显性行为的抽丝剥茧,捕捉深藏于迷雾之后的、人的潜意识的隐性驱动。(4)精神分析(Psychoanalysis),又称弗洛伊德主义(Freudianism),是西方现代心理学的主要流派之一。最初,精神分析的创立仅出于纯粹的病理目的,但在弗洛伊德本人与阿德勒(Alfred Adler,1870-1937)、荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961)以及新弗洛伊德主义的扩展下逐渐涵盖哲学、社会文化等领域,并同结构(主义)精神分析学者雅克·拉康(Jacques Lacan,1901-1981)的理论一起发展为重要的文艺批评理论。当前,精神分析批评已在文学和绘画领域发挥着重要作用,但在音乐学研究中的运用却并不十分普遍。(5)虽然1911年,麦克斯·格拉夫在论文中就已经对瓦格纳及其作品《漂泊的荷兰人》进行了精神分析式的研究,但20世纪50年代之前对音乐的精神分析式解读仍然较少,直到50年代后才有所改善。在当前音乐研究中,精神分析的研究主体主要分为三类:第一类包括作曲家、表演者和观众等可被观察到的主体;第二类指歌剧中的人物或艺术歌曲中的叙事者等形象;第三类则指那些没有明确主角的音乐中的主体性存在或表达。参见Samuel Wilson, “Does the Psychoanalysis of Music have a ‘Subject’ ? ”,in Samuel Wilson ed., Music-Psychoanalysis-Musicology, London: Routledge, 2019, pp.119-135。本文之所以选用精神分析对《帕西法尔》进行解读,一方面是有感于精神分析理论在文艺批评中的广泛影响,另一方面则是被瓦格纳所彰显出的、与精神分析格外契合的独特气场所吸引。且不说第一部音乐类精神分析研究文论就是以瓦格纳及其作品为研究对象的,早在精神分析未真正成为一种理论体系之前,它的前身——精神病学(Psychiatry)——就已经发现了这位作曲家身上的精神病倾向。(6)Isolde Vetter, “Wagner in the History of Psychology”, Stewart Spencer trans., in Ulrich Müller,Peter Wapnewski ed.,Wagner Handbook, John Deathridge trans., Cambridge: Harvard University Press, 1992, pp. 118-155.之后,关于瓦格纳恋物癖、异装癖、双性恋……的论断更是层出不穷。虽然现在关于其它作曲家的类似诊断也在出现,但却很少有谁像瓦格纳一样如此直接地在作品中表现错乱。在《帕西法尔》中,更是无时无刻不充斥着欲望的碰撞与道德的交锋,“在这里,美与病态的结合是如此完美无缺”。(7)〔德〕弗里德里希·尼采:《尼采著作全集》(第六卷),孙周兴、李超杰、余明锋译,北京:商务印书馆,2015年,第50页。

事实上,早在20世纪,该作品在精神分析领域的研究潜力就已被学者关注,如卡尔·达尔豪斯就尝试对这部作品进行精神分析的解读;(8)Carl Dahlhaus, Richard Wagner’s Music Dramas, Mary Whittall trans., Cambridge: Cambridge University Press, 1979, pp. 142-155.劳伦斯·克拉默与斯拉热沃·齐泽克也曾就精神分析理论与《帕西法尔》的内在联系加以探讨。(9)参见Lawrence Kramer, “The Talking Wound and the Foolish Question: Symbolization in Parsifal”, The Opera Quarterly, Vol. 22, No. 2, 2006, pp. 208-229;以及〔斯洛文尼亚〕斯拉热沃·齐泽克:《延迟的否定:康德、黑格尔与意识形态批判》,夏莹译,南京:南京大学出版社,2016年。笔者延续了精神分析视角的研究思路。对笔者来说,《帕西法尔》与精神分析的关联是整体性的,从安福塔斯(Amfortas)的“伤口”(wound)开裂起始,渗透整个治愈过程。因此,在这篇文章中,笔者将围绕安福塔斯的“伤口”,以精神分析的思维展开论述,在强调“伤口”对歌剧进程内在推动作用的同时, 阐释其物理属性下的精神特质与欲望本能,并进一步探讨精神分析视角的学理内涵。

一、“病历式”歌剧的“镜像”结构与“同情”作用下的“精神创伤”

从《漂泊的荷兰人》(DerFliegendeHolländer)开始,救赎就成为瓦格纳反复表达的对象。在《帕西法尔》中,救赎的意义变得十分复杂,它将帕西法尔的自我顿悟同安福塔斯“伤口”的痊愈以及对圣杯王国的拯救并置,实现了从自我、到他人、再到群体的三重拯救。因此,正如威廉姆·金德曼所言,“在一些重要的方面,《帕西法尔》是他的巅峰之作。”(10)William Kinderman, Wagner’ s Parsifal, New York: Oxford University Press, 2013, p. 3.而对拯救的贯彻首先在这部歌剧的结构布局上得到预示,它独特的叙述和发展模式将第一次触碰到精神分析的疆域。

(一)《帕西法尔》:一部“病历式”的“镜像”歌剧

所谓病历,是对患者疾病的产生原因、发展变化等加以检查、诊断以及治疗等流程的记录。它是患者的健康档案,由医务工作者以第三人称视角叙述,透过病历,我们可以从他人口中知晓病人患病的前因后果、疾病症状以及治疗方式。在这一点上,《帕西法尔》与病历产生了共鸣。

从歌剧本身出发,《帕西法尔》在设定上存在许多“奇异”之处。一般来讲,歌剧主人公在开场或开场不久就会借助大量唱词及咏叹调占据主导地位。可作为一部以主人公名讳命名的作品,帕西法尔在第一幕的唱词出奇的少,他更像一个次要角色——被动的提问,被动的回答,甚至被动的观看。与此同时,作曲家还安排了一个特殊角色——古尔内曼茨(Gurnemanz)。这个人物是瓦格纳歌剧脚本创作的巧妙一环。他没有直接涉及安福塔斯的拯救与帕西法尔的顿悟,也没有加入逼迫安福塔斯举行圣杯仪式的行列,但他却为救赎的实现指明了方向。瓦格纳在古尔内曼茨的音乐创作方面十分慎重,他曾多次向科西玛倾诉创作古尔内曼茨唱段时的艰辛,这从侧面表明了他对这一角色的重视。(11)M. Gregor-Dellin,D. Mack eds., Cosima Wagner: Die Tagebücher I: 1869-1877, Berlin: R. Piper&Co. Verlag München/ Zürich, 1976, p. 1076.作曲家将古尔内曼茨设计为一名叙述者,代替受困于疼痛的安福塔斯和被动的帕西法尔开口说话,他是整个故事的见证人,从与舞台和观众隔离的“第三方”视角,诉说着故事的过去、现在与未来。古尔内曼茨类似于医务工作者的“第三方”力量,显示出《帕西法尔》脚本的独具一格,这是一个被“他人”所讲述的事件,而非一个主动呈现的故事,他见证并记录了“伤口”的诞生、表现和治愈,就如同弗洛伊德为观察与治疗病人而记录的“病历”(case history)。

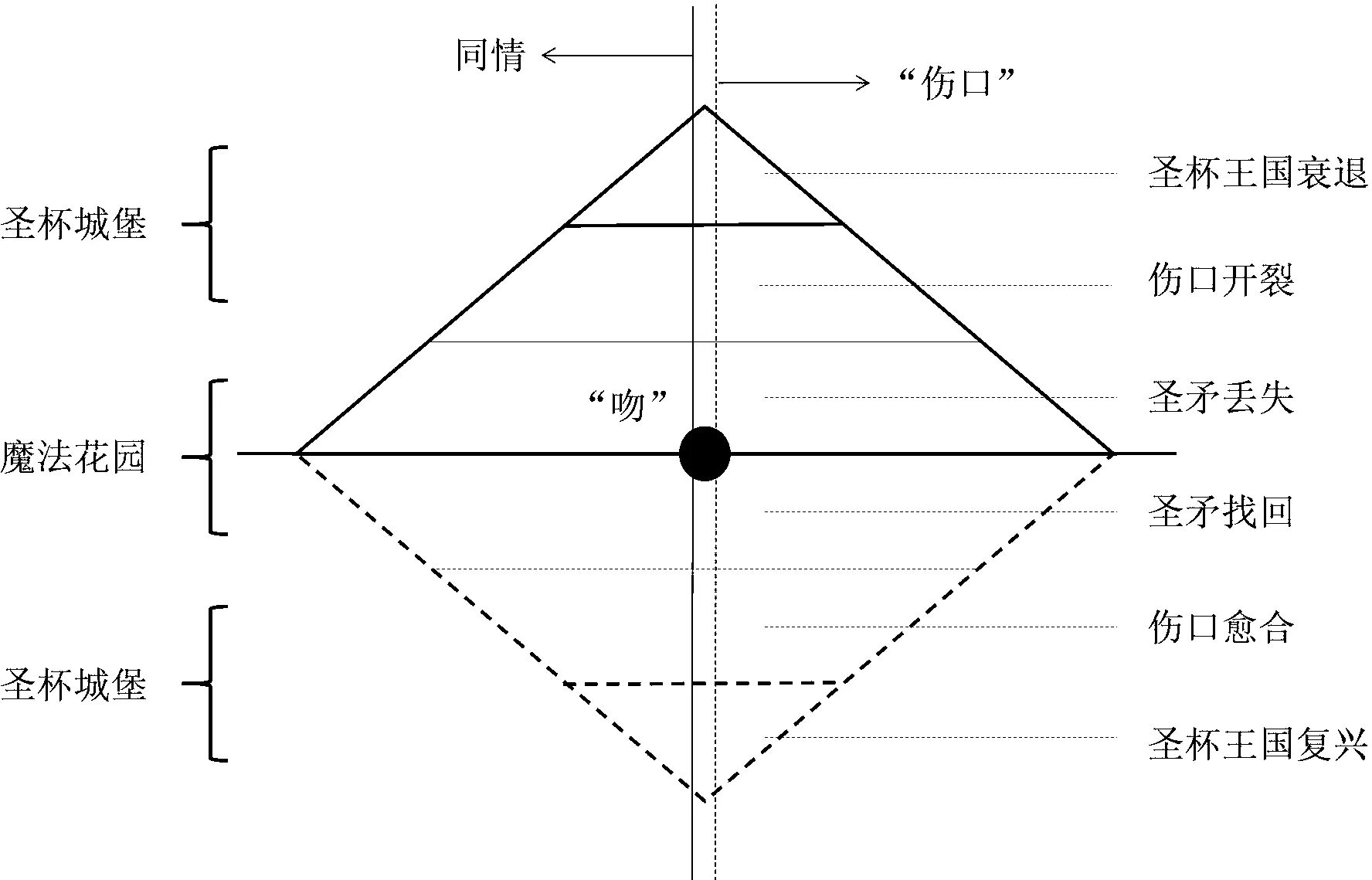

歌剧的戏剧结构进一步说明了《帕西法尔》与精神分析的关联。场景方面,代表开始与结束的第一幕和第三幕完全相同,构成一种“建筑结构”,(12)Carl Dahlhaus, Richard Wagner’s Music Dramas, Mary Whittall trans., Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 146.考虑到其中所蕴含的救赎含义,笔者将其称为“镜像结构”。此处的“镜像”指一种对比与映照的关系,其分界线是第二幕的“吻”(见图1)。“吻”不仅是昆德莉(Kundry)与帕西法尔当下的“吻”,还暗示了昆德莉与安福塔斯曾经的“吻”。以这个“吻”为交点,镜子的两面指向了由于对待欲望的差异所导致的两种不同结果,在宏观上以“起点就是终点”的循环呈现了圣杯王国从衰退到复兴的过程。表面上,整个过程围绕“同情”发展,但在更深层面上,贯穿“镜像”的隐藏脉络便是安福塔斯的“伤口”,由于“精神创伤”(trauma)的治愈一定要经历“创伤事件”(traumatic events)的再现,因此,“伤口”所具有的双重属性(物理和精神)注定它的痊愈只能在“镜像结构”的循环中实现。

《帕西法尔》与精神分析的关联不止于此,在“伤口”的治疗过程中,父子关系、母子关系、生死关系……种种精神分析所关注的主题均得到体现,正如尼采在1878年写给冯·盖尔斯多夫男爵的信中所说的那样,《帕西法尔》“通篇都是那种梦幻般的心理描写;没有肉,而血又太多(比如圣餐礼那场)”。(13)转引自〔德〕伊丽莎白·福厄斯特-尼采:《巨人的聚散:尼采与瓦格纳》,冷杉、杨立新译,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第269页。因此,将整部歌剧视为一个可视化的“病历”,能够更清晰地呈现它所贯彻的精神分析逻辑,这个“病历”的核心症状是安福塔斯的“伤口”,而对该“伤口”双重属性的辨析,也将为文章接下来的分析奠定基础。

图1.《帕西法尔》的“镜像结构”

(二)从物理“伤口”到“精神创伤”

“阿姆福尔塔斯是个中心点、主要主题。他就是在第三幕中我的那个特里斯坦,但带着一种紧张度越来越高的进展。这个不幸的人在胁部有一个伤口,还有另一个在心上,他只是向往着回到他那些可怕的痛苦之中,即死亡”。(14)转引自〔法〕马塞尔·施奈德:《瓦格纳画传》,翁冰莹、冯寿农译,北京:中国人民大学出版社,2005年,第193页。在1859年写给马蒂尔德·韦森东克的一封信中,瓦格纳坦言安福塔斯“伤口”的物理和精神/心理双重属性,但它的精神属性指向何处,却有多种解读。有些学者认为“伤口”的精神意义在于揭开圣杯遮盖带给安福塔斯的精神折磨,另外一些学者则认为“伤口”代表了他的罪恶、悔恨与背叛。在本文中,“伤口”的精神含义在于“精神创伤”,至于安福塔斯,则如他自己所言,是一个“精神错乱的人啊!”(15)〔德〕理查德·瓦格纳:《瓦格纳戏剧全集》(下),高中甫、张黎等译,北京:中国文联出版社,1997年,第603页。安福塔斯的“伤口”不仅具备“精神创伤”的所有特征,还超越承载主体而进一步掌控了整个圣杯王国的命运。在它的影响下,所有人都成为了精神错乱者,神圣的国度最终沦为疯癫者的天堂。

“伤口”由圣矛造成,在原始意义上具有普通伤口的疼痛特征,但不同的是,安福塔斯的“伤口”无法愈合,并随着圣杯仪式的举行不断开裂,永无止境。“伤口”这一奇异特点为精神分析中的“癔症理论”提供了切入点,它的无法愈合与癔症患者“创伤事件”的存在有关。

“创伤事件”是癔症病人的症状第一次产生时的经历与回忆,它们大多数为意外事件,于偶然间促发了症状的产生。(16)详见〔奥〕西格蒙特·弗洛伊德:《弗洛伊德文集1:癔症研究》,车文博主编,长春:长春出版社,2004年,第17—19页。而“任何一种引起不愉快的经历如恐惧、焦虑、羞愧或身体疼痛,都可起到心理创伤的作用”。(17)同注③,第19页。安福塔斯的“创伤事件”,主要是讨伐克林索尔时因沉迷于昆德莉的引诱而导致的圣矛丢失与身体损伤,这是一个综合性事件,夹杂着他对欲望的臣服、对遗失圣物的懊悔以及英雄形象的破灭。安福塔斯对这段不愉快的经历避而不谈,这种对“创伤记忆”有意识或无意识的“遗忘”,正是癔症病人的常见表现,他们会保留“创伤”产生时的情感色彩,却对其具体经历加以改写甚至抹消。(18)同注③,第20页。古尔内曼茨存在的必要性在这时体现出来,他在当事人不在场的情况下替他回顾了那段经历,从而将安福塔斯排除在回忆过程之外。

癔症的产生根源复杂,它有时是多个局部创伤的组合,且同一病人可能拥有多种创伤。在安福塔斯被长矛所刺这一“创伤事件”之后,出于对“伤口”开裂的恐惧,他又产生了新的“创伤”。两种“创伤”表现为一种递进关系:有了圣矛的丢失,才造成“伤口”的产生;而正因“伤口”的产生,它才能不断开裂。“伤口”的开裂与圣杯仪式互为依存,因此,安福塔斯才会拒绝举行圣杯仪式,其目的在于避免对二次“创伤”的回忆。

“伤口”的影响并不限于承载者自身,在“通过同情认识一切”的过程中,帕西法尔也成为一名“创伤性癔症患者”,他的“创伤事件”是对安福塔斯疼痛的贯注。在歌剧第一幕的圣杯仪式上,帕西法尔见证了“伤口”的疼痛,当安福塔斯因“伤口”痛楚晕倒时,帕西法尔朝着自己的胸口狠狠捶了一拳,显示出“伤口”对他造成的情感冲击。这是帕西法尔“同情”(milted)萌动的时刻,却也使他产生了对伤口本身、与造成伤口的恐惧,并发展为“精神创伤”。因此,面对昆德莉的诱惑,帕西法尔的脑海中出现了安福塔斯的“伤口”,他推开昆德莉,表情惊惧万分,唱道:“阿姆佛塔斯!——这创伤!这创伤!哦,悲叹!悲叹!痛心疾首的悲叹!”(19)〔德〕理查德·瓦格纳:《瓦格纳戏剧全集》(下),高中甫、张黎等译,北京:中国文联出版社,1997年,第577页。

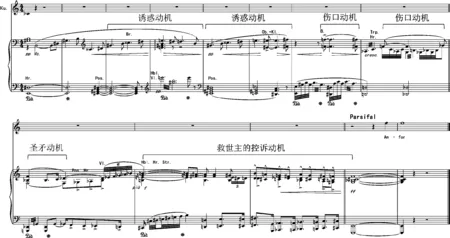

如果没有到达“创伤”的程度,帕西法尔极有可能沉溺于昆德莉编织的情网,不仅因为昆德莉的魅力,还在于她对他母亲形象的扮演。音乐上,这是一段温柔的旋律,饱含母性的柔情,为此,昆德莉甚至抛弃了属于自己的主导动机。直到帕西法尔说出“只有糊涂愚蠢活在我的心里”(20)同注①,第576页。的自责话语,她的主导动机才再次出现,揭示出这位“母亲”的真实面目。通过扮演母亲,昆德莉唤起了帕西法尔的“俄狄浦斯情结”(Oedipus complex),并成功引诱他到接吻的程度。“吻”是整部歌剧的高潮,也是帕西法尔顿悟的起点。它“既是‘一个仅存的母亲的问候’,又是‘爱的初吻’”。(21)William Kinderman, “Introduction: The Challenge of Wagner’ s Parsifal”, in William Kinderman,Katherine R. Syer ed., A Companion to Wagner’ s Parsifal, Rochester: Camden House, 2005, p. 16.这是一个漫长的吻,持续了整整7个小节,诱惑动机、伤口动机、圣矛动机、救世主的控诉动机轮流出现,形成一个交锋与蜕变的时刻。尽管诱惑动机在最开始的时候占据主导,可音乐情绪的变化与伤口动机的隐现已经表明他对受伤的恐惧。在昆德莉亲吻帕西法尔的瞬间,管乐的忽然进入使原本平和的旋律显露出不安,紧随其后的伤口动机更是以重音姿态闯入,这个动机并不完整,却成为危险来临的警告,开启了帕西法尔对遥远记忆的追溯。弦乐在此刻转为背景音,通过颤动加深了对紧张性气氛的烘托。尽管代表安福塔斯的主导动机在这里没有出现,但他在第一幕自白时出现的几个关键主题却都得到强调。圣矛动机伴随帕西法尔推开昆德莉的动作进场,同接下来的救世主的控诉动机以及前面残破的伤口动机一起,直接指名了帕西法尔“精神创伤”的源头(谱例1)(22)文中所用的谱例均为1902年由卡尔·克林德伍斯(Karl Klindworth)改编的版本。。

谱例1.《帕西法尔》第二幕983—995小节(钢琴缩谱)

透过音乐,瓦格纳表明了帕西法尔的患者身份,正是出于对那段“创伤记忆”的恐惧,使帕西法尔战胜了诱惑,实现了自我人格的升华,最终成为英雄。

二、“精神创伤”的治愈

固然安福塔斯与帕西法尔已成为精神错乱者,但随着救赎的产生,二者最终摆脱了病人的身份,实现了肉体伤口的愈合与癔症症状的治愈。

(一)安福塔斯的治愈

癔症患者的治疗要完成对“创伤事件”的回溯。根据弗洛伊德的理论,癔症治愈的重点在于“创伤”情感的消散,因此,必须“使患者把激发的事件及其所伴发的感情清楚地回忆起来,并且患者尽可能详尽地描述这个事件”,(23)〔奥〕西格蒙特·弗洛伊德:《弗洛伊德文集1:癔症研究》,车文博主编,长春:长春出版社,2004年,第19页。而当患者能够将那时的情感通过语言进行描述时,这些癔症症状就会“永久地消失”。简言之,患者记忆的重现与情感的“发泄”是癔症痊愈的必要条件。弗洛伊德将“发泄”解释为对创伤经历的情感反应,这种反应拥有不同的表现方式,可能是有意识的动作,也可能是无意识的反射。根据个体对创伤经历的体验差异,表现为“从流泪到报复行为”,但“言语可以起到替代行动的作用,借助语言的作用,情感几乎都能有效地‘发泄’”。(24)同注①,第20页。

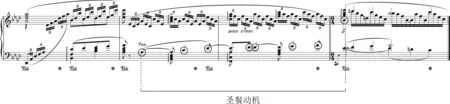

在《帕西法尔》中,安福塔斯通过呻吟不间断地进行“发泄”,即使是他没有演唱的时刻,音乐也总在他出现的场合表达“创伤”,然而,安福塔斯在舞台上对“创伤记忆”的回避,使其宣泄过程在第三幕结尾前始终处于不完整的状态。安福塔斯“伤口”愈合的过程被瓦格纳赋予了神圣的主题,即神的宽恕,然而在褪去神圣光环后,这不过是癔症症状的治愈。“伤口”由圣矛造成,二者的再次接触就是“创伤事件”的再现,与此同时,安福塔斯丢失圣矛的愧疚感也得到宣泄,附着其上的疼痛感将永久消失。圣餐动机同样发生了变化,它不再如第一幕般伴随伤口动机,而是跨越八度继续上行到达bB(谱例2)。另外,“伤口”治愈的过程发生在圣杯仪式举行的场所,这意味着在圣杯仪式时的伤口开裂现象也会随之消失,安福塔斯第二重“创伤”得到愈合。

(二)帕西法尔的治愈

安福塔斯的痊愈也使帕西法尔的“创伤”得以消除。但他的治愈过程更加复杂,既是对他者的治疗,又是对自我的修复,间或涉及圣杯骑士团的修正。他既是医者,又是病人。

帕西法尔对安福塔斯的治疗显示出他对医生职能的行使,而他遭受心理阴影的经历也是医生审视病人的过程。尽管第一幕的帕西法尔大部分时候只是安静地观看,但“目视”本就是医生捕捉症状、诊断疾病的重要手段。症状是身体内部疾病的外在表现,“在所有的可见物中,它最接近本质;它是不可企及的疾病性质的最直接译写。”(25)〔法〕米歇尔·福柯:《临床医学的诞生》,刘北成译,南京:译林出版社,2001年,第98页。通过目视对症状的捕捉,医生将有可能确定病人所患疾病的本质。受伤后的安福塔斯面色苍白,依靠担架和侍从的搀扶完成自己的舞台动作(瓦格纳在排练时要求安福塔斯被抬上来),显示出失血过多的典型症状。同时,在安福塔斯出现的所有场景中,他的手掌几乎都按在右侧,既指明伤口位置,又暗示着需要按压才能减轻些许的疼痛感。借助对失血和疼痛这两种病理指向的捕捉,帕西法尔很容易对症状本质进行诊断。因此,在这种目视中,帕西法尔无意间扮演了医生的角色,这使他治愈安福塔斯的行为,与医生对病人的诊疗相一致。

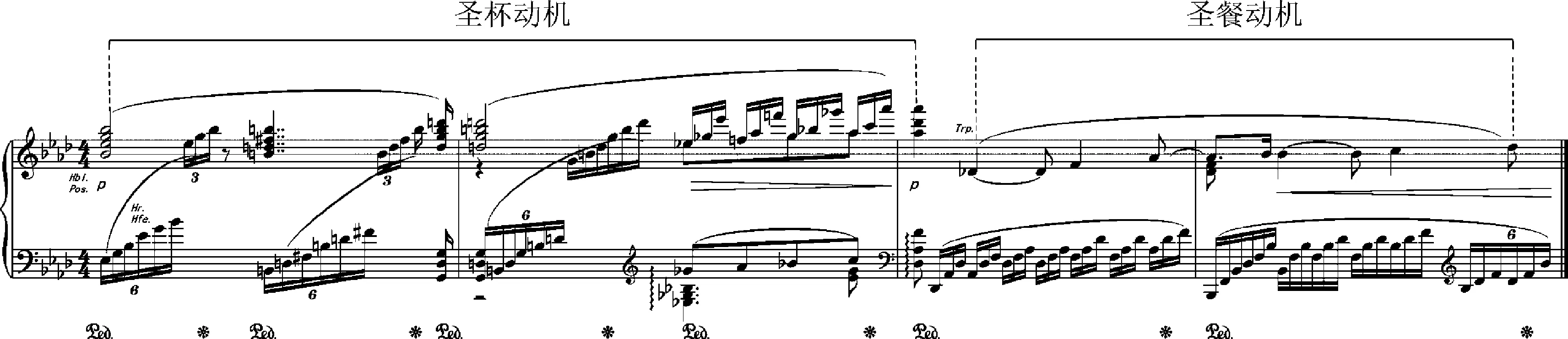

但帕西法尔也是一名患者,他的“创伤”因安福塔斯的“伤口”而出现,也因它的愈合而终结。通过治疗安福塔斯,“伤口”实现了从开裂到闭合的转变,这个过程同时也再现了帕西法尔“精神创伤”的“原初记忆”,使他得以自我治愈。随着安福塔斯与帕西法尔的治愈,圣杯王国的一切都恢复了正轨,在这个时刻,圣杯动机首次与圣餐动机结合在一起,它代表了新的起点,帕西法尔登上王座,世间万物都重获生机(谱例3)。

谱例2.《帕西法尔》第三幕1091—1094小节(钢琴缩谱)

谱例3.《帕西法尔》第三幕1098—1101小节(钢琴缩谱)

三、“创伤”之下的本能追求

正如帕西法尔承担着医生与病人的双重身份,在《帕西法尔》中,身份上的矛盾与行为上的对立已成为一种常态。昆德莉的善恶两面、克林索尔对骑士团的无尽崇拜与极致厌恶、蒂图雷尔的应死不死等,无不彰显着人性本身的纠结。在安福塔斯身上,这种不和谐感上升到了极致:既是高贵的圣杯骑士,又是孱弱的病人;既有坚定的信仰,又是丢失圣矛的罪人;既是圣杯国的守护者,又是圣杯国的衰落源头……他与帕西法尔相互倒转,无知的愚人成为了救世主,本应最具神性的存在却更多地表现出人性。安福塔斯性格身份反转的关键是“创伤”的产生,与昆德莉的相遇使他作为人的一面涌现出来,人的本能力量得以显露,而这,正是其癔症症状产生的最隐蔽的根源。

(一)流血的“伤口”与“生的本能”的烙印

歌剧中的角色,没有谁能像安福塔斯一样转变得如此彻底。如果说帕西法尔体现的是英雄的崛起,那么安福塔斯所表现的就是英雄的陨落。当安福塔斯触碰到昆德莉的嘴唇时,禁欲主义所赋予他的神性便宣告破裂,取而代之的是人的形象。在整部歌剧中,唯有安福塔斯才能称的上是真正意义上的人,他对昆德莉的追求、对疼痛的抗拒、甚至对死的渴求,才是人具有的欲望。

本能欲望是“人的生命和生活中的基本要求、原始冲动和内驱力”,(26)〔奥〕西格蒙特·弗洛伊德:《弗洛伊德文集1:癔症研究》,车文博主编,长春:长春出版社,2004年,“总前言”,第11页。安福塔斯的“创伤”若是追溯得更远,很容易便可窥探到爱欲冲动的身影。这是一种生殖本能,被后期弗洛伊德归结为“生的本能”(Eros)的一种表现。这种本能最初在圣杯骑士身上似乎并不存在,他们居住在隔绝女性之地,受高尚话语的教诲并对圣杯保持忠诚。圣杯骑士的禁欲其实是瓦格纳的个人设定,在《帕西法尔》的几个主要来源中,女性人物都在圣杯王国占有一定比例。(27)关于瓦格纳《帕西法尔》中女性形象的缩减,参见James M. McGlathery, “Erotic Love in Chrétien’ s Perceval, Wolfram’ s Parzival, and Wagner’ s Parsifal”, in William Kinderman,Katherine R. Syer ed., A Companion to Wagner’ s Parsifal, Rochester: Camden House, 2005, pp. 55-79。瓦格纳的编排突出了圣杯骑士的超凡脱俗,使他们成为美德的化身。但这种自我理想的典范从建立之初就已宣告毁灭,因为它的实现意味着一种去欲望化,可欲望随人而生,不可能完全消除,因此,圣杯骑士的禁欲只是对欲望的压抑。一旦欲望躲过自我(ego)的监察,人就会被非理性的情感所掌控。(28)关于弗洛伊德人格结构理论可参考弗洛伊德所著的《自我与本我》,〔奥〕西格蒙特·弗洛伊德:“自我与本我”,《弗洛伊德文集6:自我与本我》,车文博主编,长春:长春出版社,2004年,第107—156页。所以,当昆德莉出现在安福塔斯面前时,他的“生的本能”就在潜意识欲望的喧嚣声中爆发,他渴望与昆德莉接吻,并试图从中获得满足。但他的爱欲满足由于“伤口”的产生而中断了,这使他的生殖行为永远处于一种未完成的状态,通过他的癔症症状——即“伤口”流血现象——表现出来。

齐泽克以及琳达·哈琛和马歇尔·哈琛都将安福塔斯的“伤口”与爱欲联系在一起,他们的观点强调了安福塔斯堕落的情欲因素,(29)详见〔斯洛文尼亚〕斯拉热沃·齐泽克:《延迟的否定:康德、黑格尔与意识形态批判》,夏莹译,南京:南京大学出版社,2016年,第264页;以及Linda Hutcheon,Michael Hutcheon, “Syphilis, Sin and the Social Order: Richard Wagner’s Parsifal”, Cambridge Opera Journal, Vol. 7, No. 3, 1995, pp. 261-275。而这也是瓦格纳歌剧的主要特征。昆德莉就像《唐豪瑟》(Tannhauser)中维纳斯(Venus)与伊丽莎白(Elizabeth)的结合体。前者导致欲望的释放,后者导致欲望的压抑。透过她引诱帕西法尔时的音乐变化可知,出现在安福塔斯面前的昆德莉是欲望的化身。在引诱的高潮,昆德莉所演唱的主旋律十分优美,但弦乐却以低沉朦胧的和弦音创造出一种与主旋律相反的阴沉气氛;随后,管乐与弦乐共同演奏出循环上升的音调,并不断重复由弱到强的过程,这标志着欲望从隐匿到显露,表现出昆德莉美丽外表下的欲望本质。

与此同时,不断流血的“伤口”也潜藏有躯体消亡的意味。对死亡的恐惧使安福塔斯显示出对“伤口”再次开裂的抵抗,于是圣杯仪式成为了“预示创伤性因素即将重现的信号”。(30)〔奥〕西格蒙特·弗洛伊德:《弗洛伊德文集5:精神分析新论》,车文博主编,长春:长春出版社,2004年,第60页。因此,安福塔斯对圣杯仪式这一“创伤时刻”的拒绝同样是“生的本能”的驱动。但这里的“生的本能”却不是生殖冲动,而是一种趋利避害以使生命得到延续的欲望。帕西法尔对昆德莉的抵抗也是如此,他的“创伤记忆”在接吻时刻的出现,正是生命体自我保护本能的迸发。他对昆德莉双唇的抗拒不仅仅是对“创伤”的恐惧,更是本能斗争的结果,求生的意志战胜了追求快乐的冲动,使他的生命得以延续。

(二)被迫开裂的“伤口”与“死的本能”

在尼采的眼中,《帕西法尔》是一部谋杀了品德的作品,这是“因为《帕西法尔》是一部充满险恶、复仇欲的作品,一部掺杂了对生命前提的隐秘毒药的作品,一部坏作品”。(31)〔德〕弗里德里希·尼采:《尼采著作全集》(第六卷),孙周兴、李超杰、余明锋译,北京:商务印书馆,2015年,第567页。尽管尼采对《帕西法尔》毫不留情的批判可能带有对作曲家本人的偏见,但这部作品确实充满了暴力与冷漠,显示出弗洛伊德理论中“死的本能”的推动作用。这是一种“攻击性本能,其目的在于破坏”,(32)同注③,第66页。它与“生的本能”相互缠绕,形成推动整部歌剧前进的无形力量。

对死亡与破坏的追求主要围绕圣杯仪式展开,借助安福塔斯作用于他人之上。圣杯仪式承载着圣杯王国的命运,身为圣杯王的安福塔斯肩负着祈求圣杯赐粮的重任,但个人对生存的追求使他抛弃了这项任务,并将圣杯骑士推向死亡的边缘。如果说安福塔斯对圣杯仪式的拒绝在于对“创伤记忆”的抗拒与对继续生存的渴望,那么拒绝圣杯仪式所产生的后果则源于他内心深处“死的本能”的推动。安福塔斯清楚地知道,所有圣杯骑士在失去圣杯食粮后都只能面对死亡的结局,但在“死的本能”的破坏欲望下,他选择袖手旁观,最终导致了蒂图雷尔的逝世。

弗洛伊德式的“仇父”也是蒂图雷尔逝世的幕后推手。克拉默指出,安福塔斯是整个圣杯王国的“父亲”(Father),(33)Lawrence Kramer, “The Talking Wound and the Foolish Question: Symbolization in Parsifal”, The Opera Quarterly, Vol. 22, No. 2, 2006, pp. 208-229.但笔者认为并非如此,蒂图雷尔死去之前,安福塔斯只是一个名义上的领袖。在似乎被道德包围的圣杯王国中,蒂图雷尔真正充当着原始部落中“父亲”的角色。瓦格纳在塑造这个角色时似乎也有同样的考虑,所以才以来源于“Titus”这个代表皇家权力的词语为其命名。在“父亲”的话语权威下,安福塔斯被迫屈服,以自身痛苦获取他的永生。因此,安福塔斯通过拒绝圣杯仪式的举行逼迫蒂图雷尔消失,以代替他成为新的“父亲”。安福塔斯与圣杯骑士间存在相似的情况,骑士们对安福塔斯也具有一种强烈的嫉妒心,这表现为对他痛苦的漠视。这种漠视源于他们内心深处生死本能的共同作用。一方面,为了满足生命延续的本能,他们不断渴求着圣杯赐粮;而另一方面,出于对“父亲”权威的反抗与隐含的攻击欲望,他们也发自内心地希望安福塔斯痛苦。

在两种本能的交错中,“死的本能”在骑士们心中占据了上风。当安福塔斯因成功祈求到圣杯的食粮而“伤口”开裂、饱受折磨时,骑士们的神情由严肃变为喜悦,一种享受美酒和面包的喜悦。笔者认为,这个场景展现了最残酷的人性。骑士们的欢喜不仅来源于食物,还来源于安福塔斯的痛苦。瓦格纳的音乐也透露着一股讽刺的意味,他以欢快的、进行曲式的合唱来陪伴圣杯骑士的用餐时刻,其规整的节奏和有力的高呼同安福塔斯的衰弱形成鲜明对比。这是毁灭欲望的满足,是以他人扭曲面孔与痛苦呻吟为乐的虐待狂般的变态行为。至于安福塔斯,则是一个说谎的人。在他最痛苦的时刻,他唱到“让我虔诚地死去,让清白和健康留给你!”(34)〔德〕理查德·瓦格纳:《瓦格纳戏剧全集》(下),高中甫、张黎等译,北京:中国文联出版社,1997年,第542页。但他终究更渴望活着,因此他屈服了,以“伤口”再次开裂的代价对圣杯进行祈祷。尽管他极力否认,但在“伤口”开裂、疼痛、缓解、再开裂的过程中,他被压抑的欲望得到了满足。这个过程的循环,使安福塔斯成为了一个受虐狂。

结 语

在本文中,笔者尝试从精神分析的视角对安福塔斯的“伤口”加以解读。作为欲望的承载物,该“伤口”揭示了《帕西法尔》的另一层含义,即神圣光芒下的复杂人性。在宗教的高尚名义下所建立的圣杯共同体暗藏着丑陋的暴虐欲望,圣杯仪式所展现的种种病态,表明“这部作品的真正成就在于它给一个异教的仪式赋予了基督教的内涵。”(35)〔斯洛文尼亚〕斯拉热沃·齐泽克:《延迟的否定:康德、黑格尔与意识形态批判》,夏莹译,南京:南京大学出版社,2016年,第281页。在这种情况下,歌剧中除古尔内曼茨外的所有人都成了精神错乱者,以私欲和怪癖的滥觞嘲讽了神圣宗教的伪善。

或许精神分析批评在实际运用中有其特殊理路的限定性,但却不应忽视该理论在音乐解读方面的应用价值,它是音乐分析的重要手段,也是音乐阐释的重要话语。正如弗洛伊德曾将艺术家的作品比喻为白日梦一样,音乐作品同样受到作曲家内心潜意识冲动的影响。在个人潜意识的驱动下,作曲家构造了自己的幻想世界,他们运用旋律的声音形式来塑造相似的情境气氛,又通过音乐的转换来解释欲望的隐匿或显露。如克拉默所言,音乐与精神分析间应是一种相互促进的关系,音乐对故事本质的探索往往表现为对深刻心理问题的展示,透过音乐,精神分析的逻辑更具可信度,而音乐也将因对人心理的关注变得更加打动人心。(36)Lawrence Kramer, “Opera as Case History: Freud’s Dora, Strauss’s Salome, and the Perversity of Modern Life”, The Opera Quarterly, Vol. 31, No. 1-2, 2015, pp. 100-115.因此,从精神分析视角对音乐作品进行关照,不仅可以让我们更好地探究艺术家创造力的源泉,亦能帮助我们了解他们进行创造活动时的审美品格。它以人为核心去思考万事万物、世态变迁,在当下重视文化语境的学术氛围中,为音乐与作曲家、集体及社会文化间的沟通提供了一条独特而有效的途径。