视觉文化视域下的偶像消费现象批判

王笑

(北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院,北京 100876)

当今社会已经进入让·鲍德里亚所提出的“丰盛的消费社会”,“符号化的消费”成为消费社会的重要特征和典型标志[1]。近年来,偶像选秀综艺不断兴起,明星爱豆层出不穷。然而,随着资本市场大规模造星运动的兴起,“偶像”这一概念逐渐失去其原有内涵,并在互联网粉丝文化中被赋予新的意义。从最初的电影明星、电视选秀草根到近年来的选秀综艺爱豆,“偶像”的诞生模式从去神话化经历再次神话化。感官消费一方面物化了偶像,使得偶像培育过程加速,面临被消费困境;另一方面也让受众深陷图像刺激快感,无力抵抗来自视觉影像的暴力与规训。受众在追随偶像的过程中看似在展演自己独特的审美趣味,实则在机械复制的艺术中已失去观者主体性。因此,在偶像失格等饭圈乱象不断发生,从视觉文化的角度探讨偶像被生产与消费的机制、重唤受众审美主体性具有重要意义。

1 视觉变迁中的偶像视觉形象

1.1 纸质媒介时代的偶像

在以报纸为代表的纸质媒体时代,读新闻、看杂志等观看行为是人们与外部世界产生联系的重要渠道,人们通过“观看”来感知环境、认识自我。库利提出“镜中我”这一社会互动理论,认为人犹如一面“镜子”,人们从这面“镜子”中看到他人对自己的评价,从而去调整和改变自己的社会行为[2]。在这一时期,大众传媒拥有主导传播权利,复印在报纸、杂志、画报上的偶像写真,以接近完美的外在形象展现在粉丝大众面前,形成受众对偶像这一概念的感知与理解。例如,20世纪90年代的偶像歌星邓丽君,在那一时代受众主要靠阅读时尚杂志、报刊来了解偶像、完成自我情感的满足。在自我认知需求的驱动下,受众通过阅读媒介文本建构偶像形象,通过“观看”这一感觉媒介与之进行互动,形成关于偶像形象外貌、人格品质等的媒介印象,在与他人进行社会交往的过程中不断调整理想自我的形象,在与偶像的交往互动中认知自我、从而实现自我的社会化。

1.2 电子媒介时代的偶像

从20世纪80年代起,我国进入以电视、电影为代表的大众传播时代。“收视率”和“收听率”成为衡量诸多商业媒体是否成功的标准。在提高收视率的目标下,各大电视台、影视公司开始制作各种具有强烈视觉效果的节目以吸引受众观看、争夺受众观看权。眼球经济由此诞生。随着彩色电视在我国不断普及,电视选秀节目也不断涌现。湖南卫视的“超级”系列(超级女声、快乐男声)和央视的“梦想”(星光大道、中国达人秀)系列培育了中国首批草根出身的偶像,如李宇春、张靓颖、王二妮等人。该时期的电视选秀偶像具有平民化的特质,他们的出身一般较为普通,但具有某些特殊的才艺。草根偶像的成名投射出受众的自我精神需求,如一夜成名、被关注及成为焦点等。电视节目制作方对这些典型草根加以视觉化包装,以具有视觉吸引力的选秀节目形式传播给电视受众,既满足了受众对“成名”的想象,又抓取了受众粉丝注意力,达成了传媒收视率的商业化目标。

1.3 网络传播时代的偶像

自2016年起,我国网络选秀节目开始出现,如《最强女团》选秀节目,然而这一时期的偶像选秀并未取得明显成果。自2017年起,以爱奇艺、腾讯视频为代表的互联网视频服务商开启了互联网视听综艺节目的热潮,如腾讯视频制作的《明日之子》、芒果TV 的《快乐男声(2017)》,以及爱奇艺制作的《中国有嘻哈》等均获得了良好的点击率和收视率。互联网传播赋予了受众更大的媒介参与权,媒介呈现的文本形式与内容越来越丰富,受众可以选择自己喜爱的网络频道进行观看、生产与互动。这一时期,从网络选秀走出的偶像开始拥有专业的粉丝团体,这些成员能够凝聚成社群组织助力偶像应援。因此,偶像与粉丝之间的情感更加黏合,对粉丝而言偶像作为精神领袖的地位更加突出,更加具有“神”的意味。粉丝表现为狂热的生产者形象,以强大的组织力和号召力聚集起个体粉丝进行群体行动,对偶像表现出高度的忠诚与维护,同时由于高度圈层化,不同粉丝群体之间的交往壁垒也随之出现。

2 视觉文化下偶像符号的传播与消费

2.1 偶像视觉符号的建构

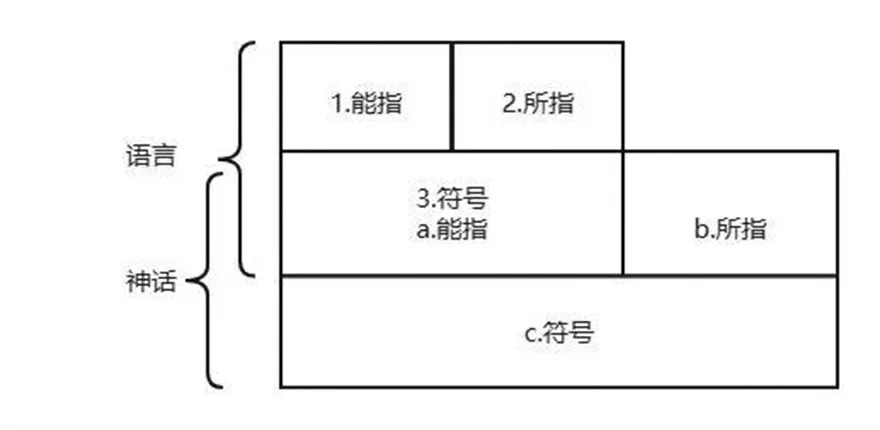

从文化学的角度分析,“偶像” 是媒介文本建构的语言学符号。在罗兰·巴特的符号学体系中,最重要的语言学概念是“能指”“所指”以及通过“意指作用”使两者结合起来的“符号”。罗兰·巴特在叶姆斯列夫二级系统理论(ERC)的基础上建构了语言学的神话系统(见图1)。具体而言,在ERC 模型中,每一个意指系统都包含一个表达层面E 和一个内容层面C,意指行为相当于两个层面之间的关系R,这3个要素构成一个系统ERC。巴特的神话系统也是类似于此的一个二级系统。

图1 罗兰·巴特的神话系统

可以看出,在巴特的语言学系统中包括由“能指”和“所指”构成的语言学系统以及由整体语言符号作为新的能指与新的所指共同构成的神话系统。其中语言系统是一种所指明确且意义充实的指事系统,具有感官的现实性,是可触摸、可感知的。该系统不包含意识形态,它仅仅描述事物本身,它的所指完全不对事物本身造成扭曲。第二层系统则将语言系统作为能指,在其信息告知过程中完成神话的确认[3]。神话巴特称神话为“释言之言”,也就是说,神话本身就是一种意指作用。

据此理论,可以将“偶像”这一意指系统划分为两个层次的表达。首先,在第一层次的语言学系统中,“能指”包括偶像的名字、外貌等可见的符号,“所指”是指偶像这个人本身,即名字背后所代表的社会实体,包括其自身的完整人格、社会身份等。例如,当写下“杨超越”这3 个字时,在语言系统中,它的所指就是杨超越这个人本身。而在巴特的神话系统中,这一符号概念又将作为新的能指,被赋予新的意义进而形成新的所指。以同样的例子继续说明,杨超越的名字包括她所指代的个体,在社交媒体的转发、狂欢解读之中,已经逐渐脱离其原本的能指,被视作一种新的能指,成为一种新的形式,被赋予新的意义,如“幸运儿”“锦鲤少女”等。意义再生产的这一过程,就是意指作用,也是“神话”的形成过程。在“偶像”这一意义形成的二级符号系统中,其自身的能指并不与所指产生直接关联,也就是说,“杨超越”这一名词并不直接意味着“幸运”等意义的所指。因此,偶像的符号意义是一种被建构得以形成的过程。在罗兰·巴特眼里,世界所有表征已经不再是由一些简单的事物构成,这些简单的背后都隐匿了不同的立场、价值判断和别有用心的、甚至是阴险的含义,这就是意识形态的“险恶”之处。

在视觉文化当中,画面为偶像符号的呈现提供了多元介质。从报纸杂志到电影电视再到今天的网络媒体,媒介的视觉化转向使得影像“既在一定距离之外但又感觉是如此贴之物独一无二的呈现”[4]。正如巴特所说,画面是意识形态更为常用的载体。手机屏幕、电视大屏等视觉媒介的示真技术更加成熟,偶像画面的剪辑与特效带来了独特的视觉震撼,因而当偶像代言的广告、影视作品等媒介文本以神话的形式进行言说时,粉丝受众只顾“惊颤”于直观而感性的视觉冲击,全然忘记画面背后所蕴含的意识形态。这时,一种基于“偶像”这一语言系统的神话便诞生了。

偶像神话背后的“意识形态”则主要源于该符号系统的生产者、传播者以及意义的消费者。首先,资本方的投资是偶像选秀综艺存在于消费市场的前提。例如,《偶像练习生》的冠名商农夫山泉、赞助商小红书等,这些品牌方基于对市场需求、节目定位的判断对该节目制作进行扶持,并为偶像综艺节目提供资金支持。其次,文化传媒公司为偶像符号的传播提供营销渠道。例如,鱼子酱文化传播有限公司为《偶像练习生》《青春有你》等多台偶像网络选秀综艺进行运营和宣发。最后,则是偶像符号的意义消费。

2.2 偶像视觉符号的传播与消费

2.2.1 社交媒体提供多元信息渠道

互联网技术的发展推动了社交媒体渠道的多元化呈现。以微博、豆瓣小组为代表的社交媒体的兴起,拓宽了粉丝参与偶像视觉文本传播的渠道。在微博上,粉丝可以点赞、评论和即时转发偶像发布的帖子,通过与偶像在线互动既参与了偶像符号的传播,又满足了与他人进行信息交流的需求。在微信聊天当中,粉丝可以将偶像的影像设置成自己的头像、聊天背景,在朋友圈分享偶像的照片、作品等,彰显自己的粉丝身份。学者薛海波认为,社群的互动仪式包含的自我互动仪式和人际互动仪式均提升了粉丝的忠诚度[5]。粉丝群体通过在社交媒体如微博上建立偶像个人站点、超话社群等,聚集群体的力量对偶像的形象、作品进行宣传,建立起一种粉丝社群互动的仪式感,使得个体成员在互动中获得情感共鸣,强化粉丝对偶像的情感忠诚。因此,获得粉丝的情感是偶像视觉神话进行言说的一种基本方式。

2.2.2 直播间营造沉浸式互动场景

技术的兴起创造了更具临场感的媒介虚拟空间。网络直播、连麦等新型传播方式,一方面降低了粉丝受众参与互联网传播的门槛;另一方面为 “偶像—粉丝”的在线交往提供了新的场域。直播间指的是一种一对多的网络群体传播空间,它既具有开放性,允许受众随时开始和终止与传播主体的交往,又具有私密性,受众群体往往具有一致的兴趣爱好或共同的信仰。粉丝通过个人社交账号可以随时进入偶像的在线直播间,在这一空间内,传播方式不再局限于单一性的语音、文字或者图片信息,而是通过“影音直呈”的方式让观众在最大程度上实现“交互性”的现场参与[6]。例如,粉丝可以点击屏幕为偶像点亮“灯牌”,而偶像可以一对一地回复粉丝提问。这种实时互动、兼具视听感官的传播空间增强了传播的在场感,使得传播空间更拟真,也增强了受众粉丝的参与体验。直播间搭建了情感陪伴的内生机制,二者的交流互动实则是一种情感行动。粉丝与偶像以“你来我往”的应答形式建立更加平等的传播地位,使得偶像形象更具“平民”特质。

2.2.3 粉丝再创产生二次消费

进入Web2.0 时代,互联网传播具有双向、快速、即时、可反馈的特性,在线网站变成了一个不仅可以读、还可以写的平台,受众不再被动地接受网站提供的信息,而是可以主动地书写个人网络空间[7]。用户拥有了一定的传播权,开始成为互联网内容的生产者,主动参与偶像视觉文本的书写使得粉丝团结起来,不再只是偶像情感的“后援团”,也担当了偶像内容生产的中坚力量。詹金斯认为,这种参与式的文化塑造了一群积极的消费者、熟练的参与者和一个全民参与的“粉丝—偶像”文化生态[8]。

视频平台B 站(Bilibili)是青年粉丝群体进行偶像文本二次生产的重要平台。具有专业影视制作能力的粉丝以偶像代言的平面广告、生活街拍、影视作品为创作素材,将自己的情感与价值等注入偶像文本对其进行二次加工,如视频混剪或海报制作,产生新的意义系统。粉丝生产者以趣结缘,通过符号再创与意义生产,一方面完成作为粉丝身份的认同;另一方面通过解释与祛魅,逐渐弱化对主流文化的抵抗,其生产行为既体现了粉丝亚文化群体的风格,又表明了其与主流价值殊途同归的倾向。在粉丝生产过程中,偶像影像符号不再具有神秘的特质,而是可以被解码和再赋予意义的文本。意义的解构与拼贴是该群体的主要特征之一,通过对偶像视觉文本的再生产,不仅提升了粉丝的生产主动性,也催生了丰富多元的粉丝亚文化。

3 视觉文化下偶像消费现象的弊端

3.1 审美趣味同质化

阿多诺认为,进入机械复制时代的艺术不再是珍贵的作品,而是可以被模仿和复刻的。近年来,偶像养成类综艺层出不穷,同时也问题不断,部分粉丝群体盲目追崇明星,看似满足了自己独特的审美和情感需求,实则误入消费主义歧途。一些青年粉丝在追星过程中容易产生极端狂热的情感与行动,并为偶像盲目买单,对其身心健康产生了消极影响。费尔巴哈指出,影像时代“符号胜于所指,摹本胜于原本,幻想胜于现实”[9]。受众对偶像的盲目消费,原因之一在于其在众多同质化的影像节目观看中难辨真假,游离于虚拟的影像与真实的世界当中逐渐失去了自身独特的艺术审美。因此,影像符号营造的视觉景象,已经超出了其原本的意义范畴,而成为具有表演性质的景观。景观社会当中,观看重新成为人们认知外部世界的重要渠道。这也提醒消费社会中的粉丝受众,在欣赏媒介平台上所呈现的偶像视觉文本时,应当保持理性,否则可能面临审美趣味的同质化、被媒介呈现的偶像景观所蒙蔽。

3.2 观看主体性丧失

法国学者让·吕克·马里翁在《西罗亚的盲人》中指出,当代社会使得图像获得前所未有的解放,与此同时,也塑造了一种关于图像的神话,认为图像能够“促进自由、平等、博爱”[10]。首先,图像将知识、信息、艺术甚至神圣事物等都公开显示出来,使得它们不再因社会地位、空间、时间等的限制而不可通达;其次,图像能够通过其提供的知识、信息等来培养和提升每个人的素养;最后,图像还能够为所有人提供娱乐,公开显示并满足他们的各种欲望。媒介提供多元化的偶像符号影像无疑是一种进步,使得图像内容极大丰富,同时也赋予粉丝受众更多观看选择的机会。然而,梳理视觉媒介的发展可以看出,从电影、电视到当下的新媒体平台,丰富的图像实践看似解放了人们的影像选择权利,从另一角度看也使得受众受到了来自图像的专制[11]。

在视觉媒体的图像实践中,偶像包括任何事物与他者,都是视觉呈现主体构造的对象,大多依据建构者的欲望、期待和标准而出现。这些视觉景象的生产充满资本市场、媒介所有者和流量主的意图。它吸引粉丝群体以一种近乎痴迷和惊诧的状态去观赏。德波指出,这种迷入性的“看”意味着控制和默从,分离和孤独[12]。在沉醉于偶像符号的景观时,粉丝可能正在丢弃自我的主体性,被影像所呈现的景观世界所牵引形成他者标准建构下的“镜中我”。正如罗兰·巴特所认为的那样,看似理所当然、“复刻真实”的电视新闻、广告,其背后不乏意识形态的谎言。他提醒大众要对这些视觉符号进行陌生化解读,认清通过符号文本被建构的特定意义。因此,作为观者的粉丝,应警惕自我异质性的丧失,避免走向图像的暴力与专制。

4 结语

在短视频等视觉媒介重新兴起的今天,粉丝以偶像为中心进行的数字劳作无疑具有部分展演劳动的性质。一方面,这种内容生产为平台带来了流量;另一方面,也在偶像文本的再塑中呈现积极的自我意识、助力粉丝文化的发展。随着2021年起网信办开展的“清朗·饭圈乱象整治专项行动”不断取得成果可以看出,国家与社会强烈不断呼吁与拥护具有艺德的偶像艺人,同时号召粉丝理性追星。事实上,粉丝群体也正在转向理性,并以实际行动逐渐弱化与主流文化的抵抗,从称呼上主动亲近主流文化如“阿中哥哥”到“央视爸爸”,以及河南暴雨时众多粉丝群进行捐款、募资,粉丝的能量正在被社会大众看见。

总而言之,偶像应当是粉丝精神的指引,而非被物化成为消费的符号。如今,网络和视觉媒体发展日新月异,作为个体的粉丝应当在多元视觉文化中不断去蔽,在保持审美独特性的前提下重塑自我观者主体,避免来自影像暴力的规训。而作为群体的粉丝则应在展现自身亚文化风格的同时,弘扬偶像的正向情感与能量,拒绝物化偶像。