互联网使用对城市居民健康的影响

——基于社会交往和主观阶层的多重中介效应

陈维超,曾小晋

(湖南师范大学 新闻与传播学院,湖南 长沙 410081)

健康作为一种重要的人力资本,不仅是个人生存和发展的基础,而且是现代化社会的重要标志。随着互联网的普及,其逐渐从一种娱乐方式变为生产和生活方式。互联网与健康、医疗产业的深度融合,为人们在网络搜寻健康信息和寻求医疗服务提供了极大便利。国内关于互联网使用与健康效应的研究主要集中在老年群体,对影响机制的分析多从互联网功能出发探讨社交、娱乐、学习等方面的中介效应,鲜有从社会学角度研究互联网使用与城市居民健康效应。鉴于此,本文采用链式多重中介效应检测方法,分析社会交往和阶层认同在互联网使用与城市居民健康状况之间发挥的中介效应。

一、文献回顾与研究假设

(一)互联网使用与城市居民健康关系的研究

关于互联网与使用者健康的相关研究,主要有两种观点:一是互联网给使用者健康带来负面影响,Gilleard等发现互联网使用减少了老年群体的社会参与,导致其产生孤独感与隔离感等心理健康问题[1]。Gross 等发现封闭的互联网信息环境会造成青少年群体情绪上的低落和孤独感[2]。二是互联网有助于提升使用者的健康水平,主要体现为使用者可以通过互联网缓解精神压力和获取健康信息。公众利用互联网进行娱乐社交、网络游戏以及自我表达等行为,能够极大缓解精神压力,降低自我的孤独感[3-4]。健康信息获取方面,Dutta-Bergman研究证实,与未在互联网上搜索医疗新闻的消费者相比,在互联网上寻找医疗信息的消费者显示了更高水平的健康信息导向和更强烈的健康信念[5]。Hyun Jung Oh等研究发现,人们使用互联网能够有效获取健康信息和社会支持[6]。在国内,陈亮和李莹基于CGSS2015数据分析,发现互联网使用对居民健康具有显著正向影响[7]。赵颖智和李星颖基于CFPS2014数据,证实互联网作为获取信息的重要渠道,通过传递健康知识对个体健康水平的提高具有显著作用[8]。徐延辉和赖东鹏基于CSS2013数据引入风险感知变量,不仅证实了互联网使用和居民健康的正相关关系,而且揭示了风险感知对居民健康情况的遮掩效应[9]。基于此,本文提出如下假设:

H1:互联网使用对城市居民健康有显著正向影响。

(二)社会网络:互联网使用影响群体健康的中介机制

互联网为人们沟通交流和情感维系提供了便利,而社会交往有助于缓解孤独和焦虑情绪。关于互联网与社会网络的关系,主要有两种论调。一是互联网抑制了线下社交。普特南(R. Putnam)认为互联网最初是用来娱乐而非交往的,上网对社会活动的抑制会导致个体产生孤独感[10]。二是随着互联网从一种娱乐工具转化为社交平台,线上交往扩展了个体的社会网络。汉普顿(K. Hampton)研究发现,加拿大居民的互联网使用会加强邻里之间的联系以及公共事务参与[11]。有的学者从弱关系和强关系两个层面分别探讨互联网使用与社会网络之间的关系。Kraut等发现公众通过互联网进行交往互动会提升家庭成员交流频率,改善家庭关系[12]。付晓燕证实,使用者通过互联网获得情感支持和拓宽基于“弱关系”的社交圈群,提升自己的桥梁型社会资本[13]。

关于社会网络与公众健康状况的关系,一方面,社会网络有助于健康信息共享,帮助个体规避健康风险[14],另一方面,社会交往有助于营造互信的社会环境,缓解个体的生活压力[15]。Helliwell和Putnam发现朋友关系、邻居关系、职场关系与居民健康状态存在明显的正相关关系[16]。郭小弦和王建发现与高地位群体交往会增强用户的社会比较心理,致使其产生自卑感与挫败感,而与低地位群体交往则能增强居民的自我满足感[17]。杨璐研究发现,居民通过使用互联网强化社会交往进而提升自身健康水平[18]。据此提出假设:

H2:社会网络在互联网影响城市居民健康状况中起到了中介作用。

(三)主观阶层:互联网使用影响群体健康的中介机制

阶层认同主要受到客观经济地位和个体主观特质影响。美国社会学家杰克曼夫妇认为,阶层认同指的是“个人对自己在社会阶层结构中所占据位置的感知”[19]。本文从微观层面切入,认为阶层认同是一种个人主观性的感知判断。阶层认同会影响社会成员的态度和努力程度,进而影响到社会和谐与社会稳定,因此研究个体的阶层认同具有重要意义[20]。本文将主观阶层感知作为互联网使用影响城市居民健康的中介机制进行研究。

首先,互联网使用与主观阶层之间的关系。周葆华以上海城市居民为调查对象,发现互联网使用与社会成员的阶层地位感知显著正相关[21]。黄丽娜基于CGSS2013数据分析发现,互联网不仅正向影响城市居民的阶层认同,在一定程度上也促进并重塑了城市居民的主观社会分层[22]。其次,主观阶层与健康效应之间的关系。主观阶层感知较低者往往伴随着焦虑、压力大以及不平等等心理,致使其产生健康问题[23]。Roos等以芬兰青少年群体为研究对象,发现对家庭有着较低主观阶层感知的青少年,其健康状况往往更差[24]。吴青熹与陈云松的研究表明,主观阶层感知对自评健康的影响显著,且高主观阶层感知人群的自评健康状况更好[25]。据此提出以下假设:

H3:主观阶层认同在互联网影响城市居民健康状况中起到了中介作用。

近年来,越来越多的研究表明,客观阶层不是影响个体主观阶层感知的唯一要素[26-27]。Sayer认为阶层不只包含经济差异,还包括文化和社会资本的差异[28]。Bucciol等的研究表明,美国老年人的社会资本与主观社会地位显著正相关[29]。Ji Hye Kim等基于2012年东亚社会调查数据(East Asian Social Survey)研究个体社会资本(包括黏结型资本、桥梁型资本、认知型社会资本)和主观阶层感知的关系,发现中国民众和高社会阶层的人交往越频繁,主观阶层感知越高;而在中国台湾地区和韩国,与亲属和朋友之间交往越频繁,主观阶层感知越高[30]。据此提出以下假设:

H4:社会交往与主观阶层联动在互联网影响城市居民健康状况中起到了中介作用。

二、数据来源与变量设定

(一)数据来源

本文的实证研究采用了中国人民大学“2017年中国综合社会调查数据”(CGSS 2017)。根据研究需要,本研究剔除了农村居民样本以及关键变量缺失样本,最终获得居住地为城市的被访者有效样本4850个。

(二)变量设定

1.被解释变量

借鉴熊艾伦等[31]、赵建国和刘子琼[32]的研究设定,本文使用了三个测量不同维度健康水平的指标,包括“自评健康”“生理健康”“心理健康”。自评健康(self-rated health)表示个体对自我健康状况的感知状况。近年来大量文献研究发现,自评健康是发病率和死亡率的重要预测因子,可作为评估个体健康状况的有效指标[33]。采用问卷“您觉得您目前的身体健康状况如何”来反映城市居民自评健康水平。生理健康通过问题“在过去的四周中,健康问题影响到您的工作或其他日常活动的频繁程度”来测度。心理健康通过问题“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度”获得。三个维度的赋值越低,说明个体受健康问题影响越大。

2.核心解释变量

本文核心解释变量为互联网使用,根据问卷“过去一年,您的互联网使用情况如何”来测度,得分范围为1~5(1=从不,2=很少,3=有时,4=经常,5=非常频繁)。

3.中介变量

借鉴苏林森和程思琪等[34]的研究设定,选取问卷中“与邻居进行社交娱乐活动”以及“与朋友进行社交娱乐活动”两个问题,对两个问题选项赋值进行累加再平均,得到“社会交往”的分值,从“从不”到“非常频繁”,分别赋值1~5。

主观阶层认同以问卷选项“综合看来,在目前这个社会上,您本人处于社会的哪一层?”来测量,选项包含10个等级。将10个等级分为5组:下层(1、2)、中下层(3、4)、中层(5、6)、中上层(7、8)和上层(9、10),占比分别为16.59%、36.53%、42.51%、4.00%、0.37%。可以看出,当前城市居民阶层认同偏向于中层和中下层。

4.控制变量

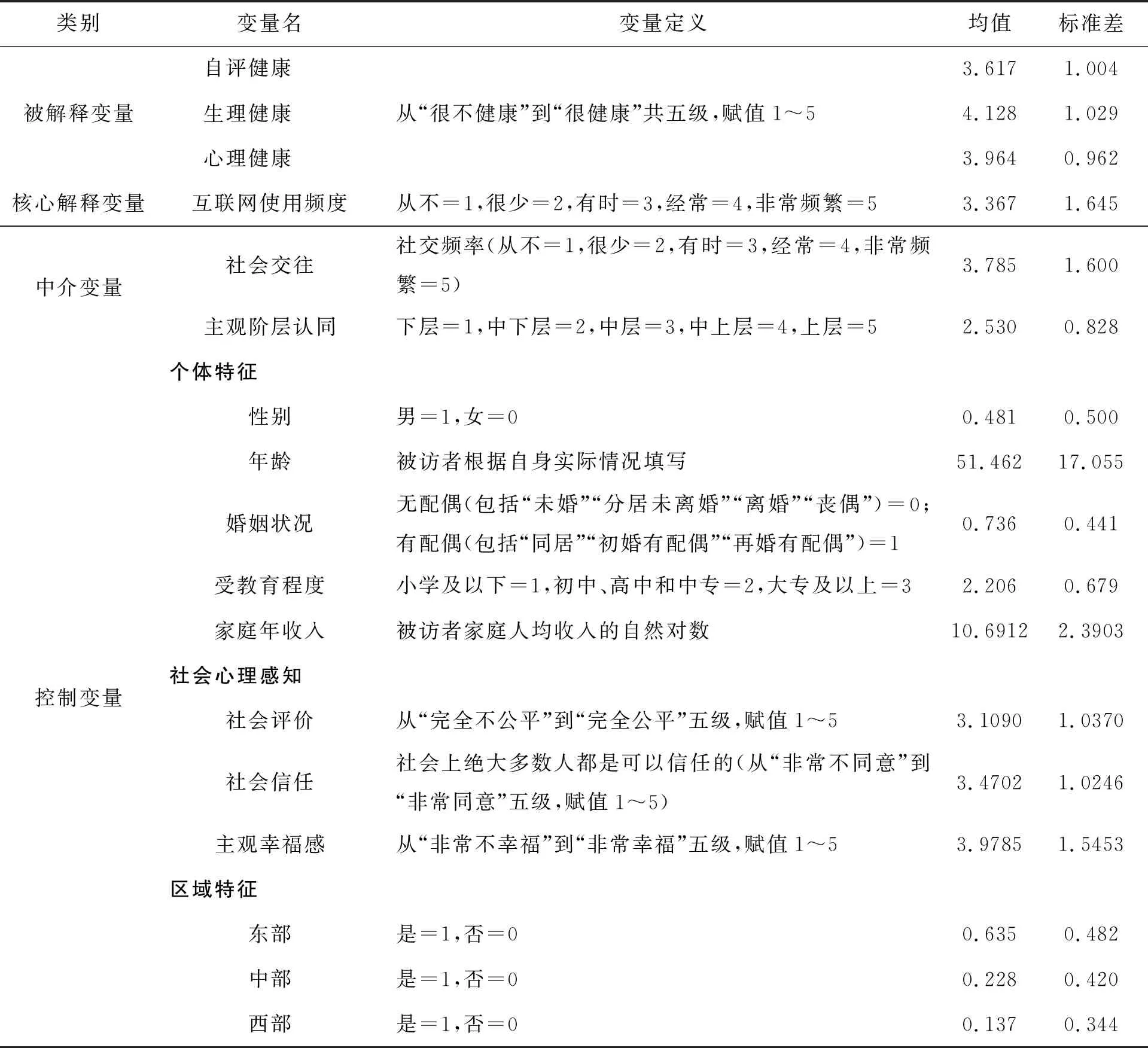

依据CGSS2017问卷,并参考过往健康效应的相关研究,本文将一系列控制变量纳入后文的实证分析。如表1所示,所选取的控制变量主要包括年龄、性别、受教育程度、婚姻状态、家庭年收入、社会心理感知、区域特征等。

表1 变量定义及描述性统计结果

三、实证结果分析

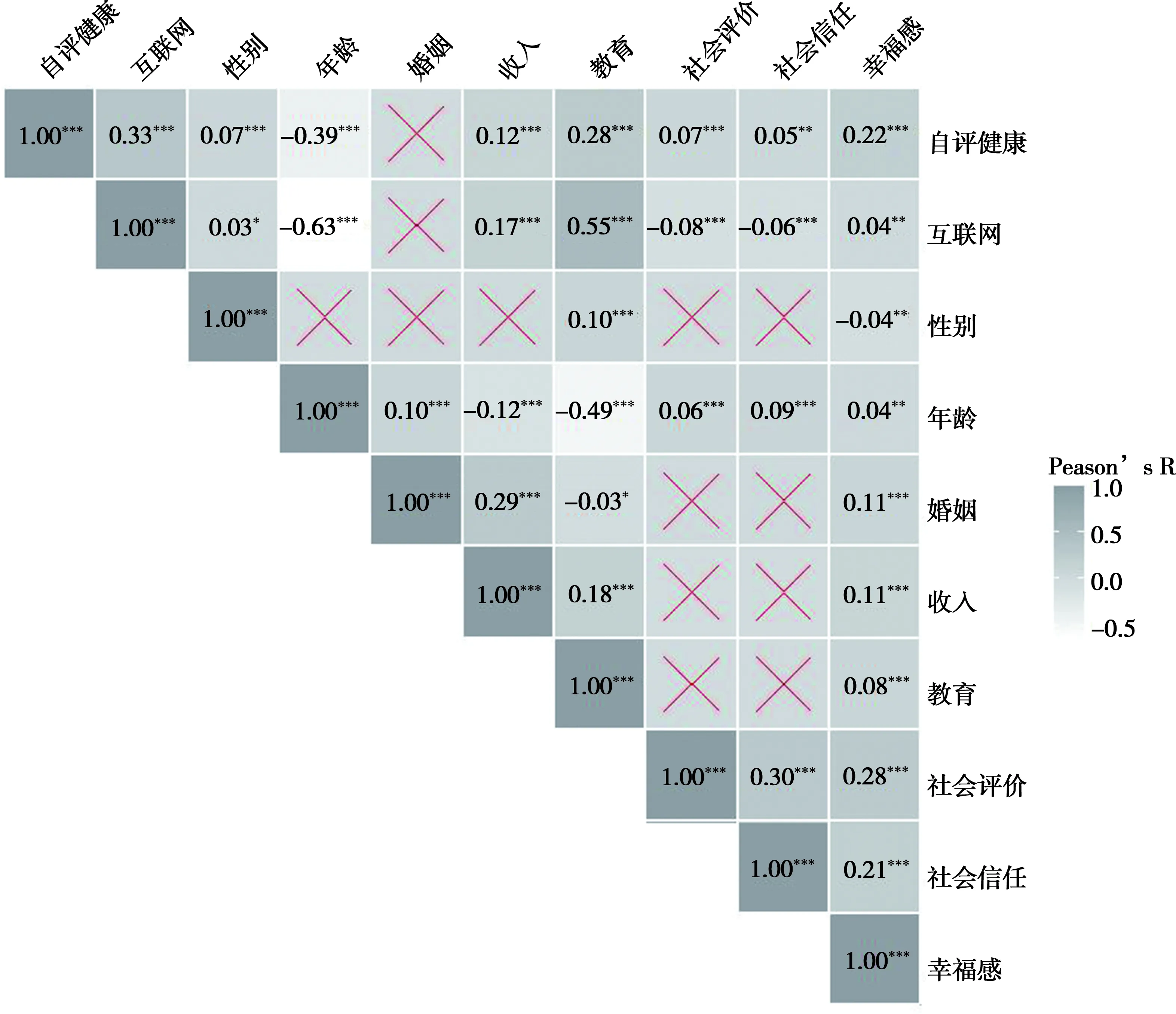

(一)各变量的相关性系数

考虑到影响城市居民健康的变量间可能存在相关性过高引发的结果精准性问题,为保障指标选择的合理性和科学性,采用Pearson相关系数方法对所选指标间的相关系数进行了初步分析。图1所示为变量之间Pearson相关性系数,深色表示正相关,浅色表示负相关。可见,互联网使用与自评健康的正相关性较强,年龄与自评健康的负相关性较强,而婚姻与自评健康不存在相关性。同时,利用方差膨胀因子检验可知,自变量的VIF均值为1.419,最大VIF为1.9543,故自变量之间不存在多重共线性问题,能独立反映不同维度的健康信息。

图1 变量间Pearson相关性系数图

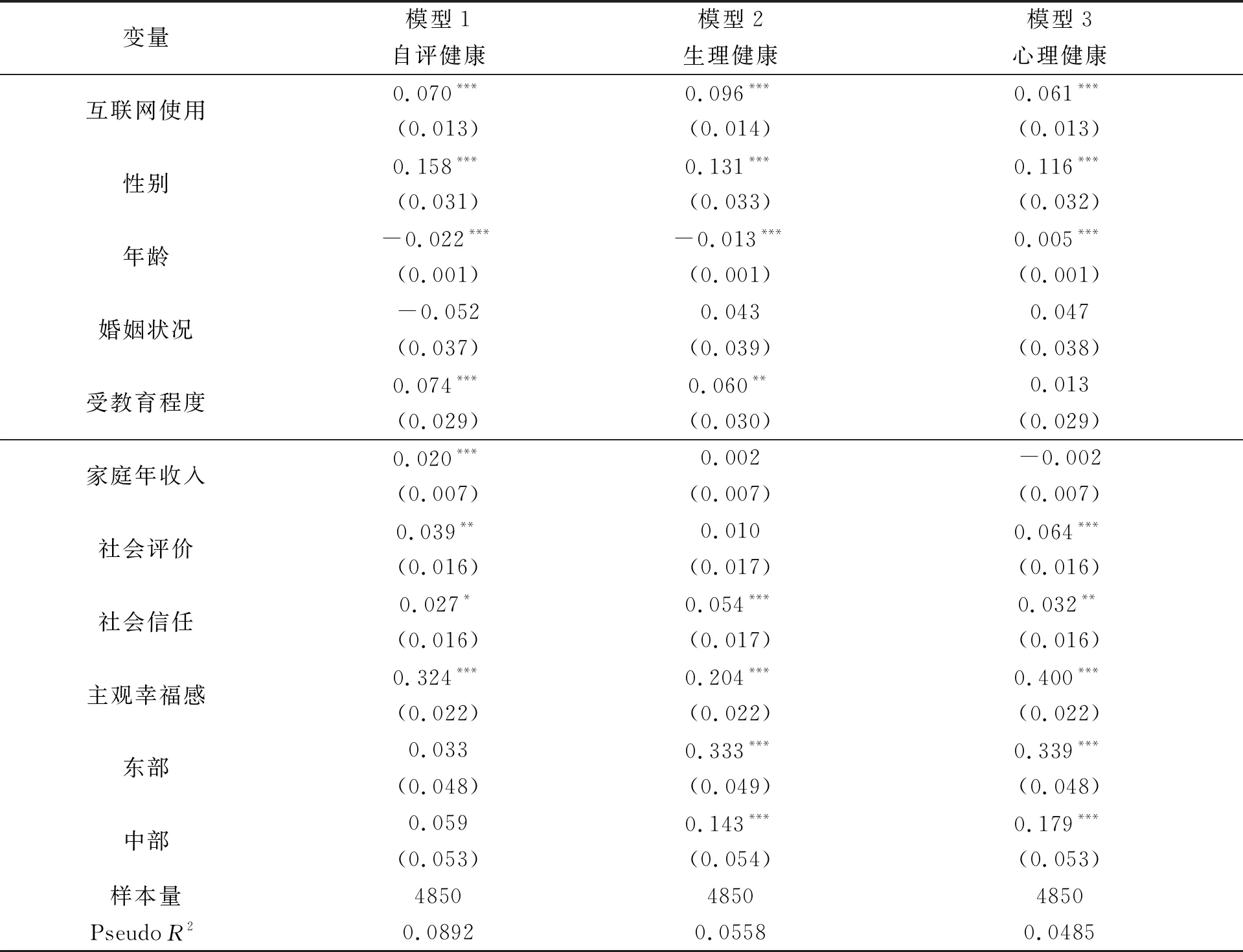

(二)基准回归结果分析

如表2所示,模型1、模型2、模型3的被解释变量分别为自评健康、生理健康、心理健康。以模型1为例,性别、受教育程度、家庭年收入、社会评价、社会信任、主观幸福感均与自评健康显著正相关,即男性、受教育程度越高、家庭年收入越高、认为社会越公平、对社会信任感越高主观幸福感越强的城市居民自评健康水平更高,而年龄与城市居民自评健康状况显著负相关。婚姻状况在三个模型中的回归系数均不显著。三个模型回归结果表明,互联网使用对城市居民健康水平具有正向影响,即互联网使用频率越高,城市居民的健康水平越高,H1得到验证。

表2 互联网使用和城市居民的健康效应

(三)内生性处理:工具变量法

本研究采用工具变量法来消除遗漏变量、测量误差以及变量的反向因果等导致的内生性问题。参照陈世香和曾鸣[35]的研究设定,选取“主要信息来源”作为工具变量,将以互联网为主要消息渠道的群体赋值为1,选择其他信息接收渠道的赋值为0。陈云松认为偏爱使用电脑、手机等电子产品获取信息的居民,使用互联网或手机上网的概率更大[36],故满足相关性。同时,媒介渠道选择与使用偏好是个体异质性的体现,与城市居民健康水平并没有直接影响关系,故满足外生性。

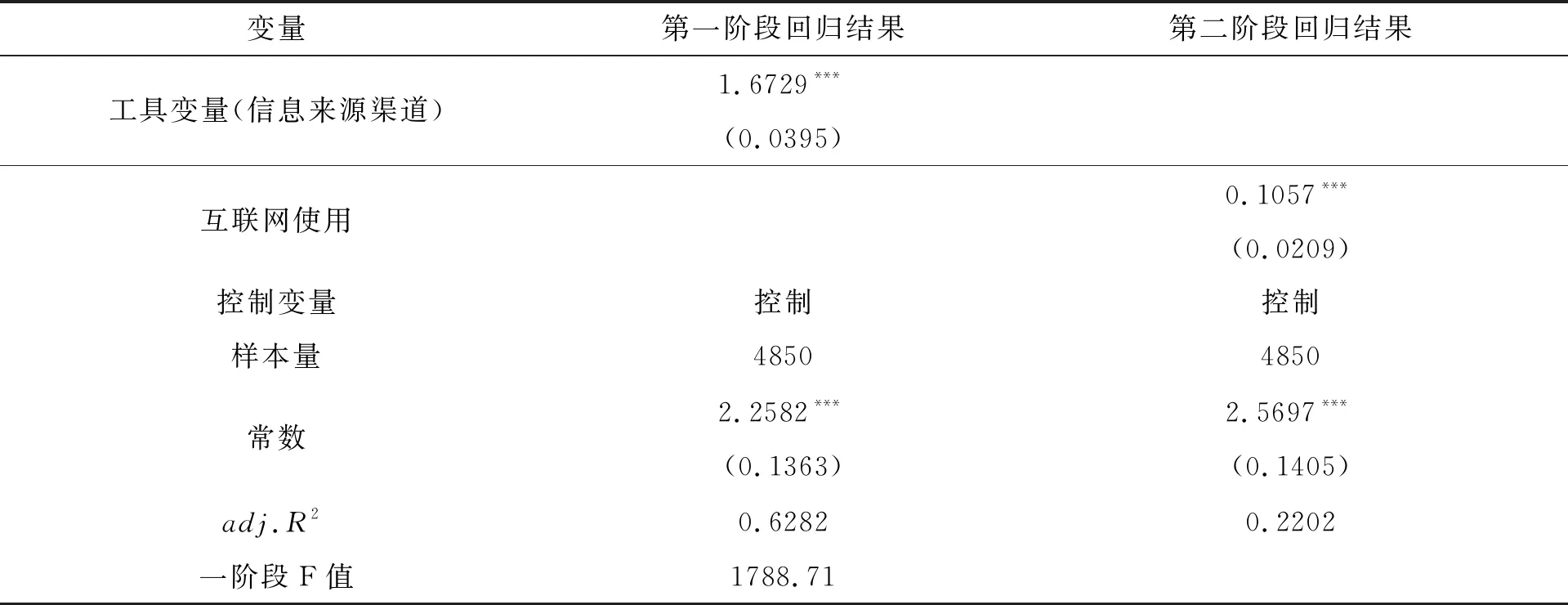

针对回归模型的内生性问题,通常采用2SLS方法来分析模型的内生性以及工具变量的有效性[37]。本文也借鉴这种方法对工具变量进行检验,使用工具变量的前提是模型存在内生性。首先对模型进行内生性检验,Wald检验显示P值在1%的显著性水平上拒绝了互联网使用是外生变量的原假设,表明原模型存在内生性问题,使用工具变量是合理的。其次,弱工具变量检验下的F统计量为890.78,明显大于10,表明“主要信息来源”这一工具变量有着较好解释效果(见表3)。

根据表3,一阶段工具变量“主要信息来源为互联网”的系数为1.6729,在1%水平上显著,二阶段回归中内生变量互联网使用的系数为0.1057,同时,偏R2为0.6282,说明工具变量对内生变量互联网使用有着较强的解释力度。综上所述,基于工具变量的回归结果是有效的。

表3 内生性分析结果(2SLS模型)

(四)异质性分析

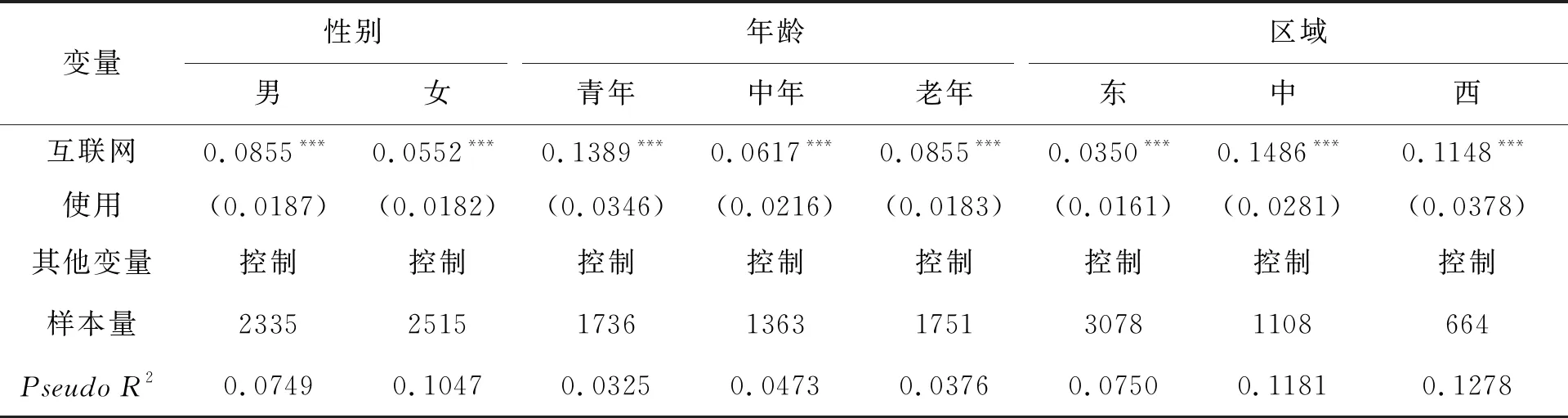

使用互联网对不同个体特征的城市居民产生的影响存在异质性,本文从性别、年龄和区域等角度来进行异质性检验。如表4所示,性别方面,男性群体使用互联网的健康提升效应高于女性群体。年龄方面,青年、中年与老年城市居民互联网使用的回归系数均显著为正,然而系数值差距较大,青年与老年城市居民使用互联网的健康提升效应更显著。区域方面,西部和中部城市居民使用互联网的健康提升效应更显著。

表4 互联网使用对城市居民自评健康影响的异质性检验

(五)稳健性分析

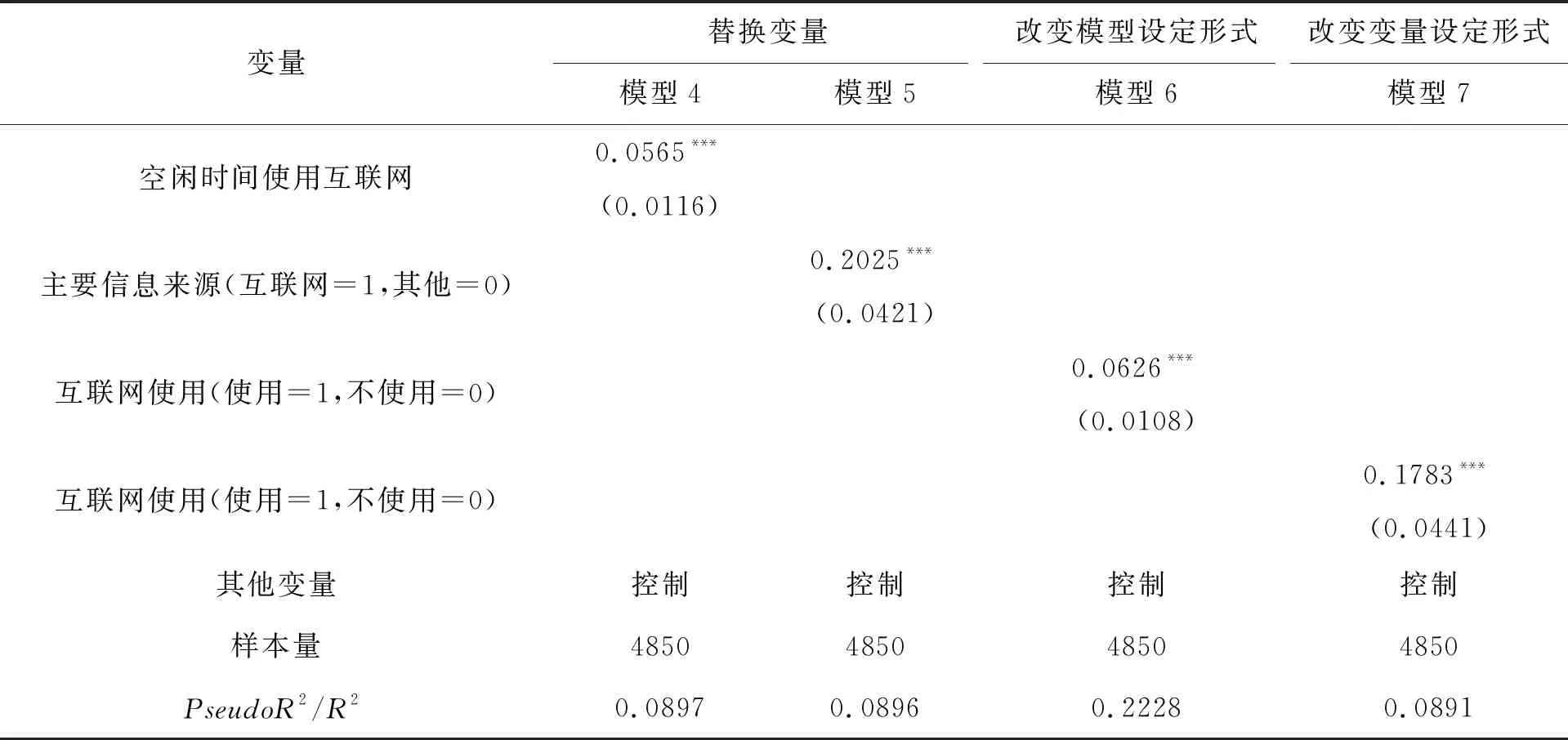

互联网使用还存在其他测量指标,即“空闲时间上网频率”和“主要消息来源”,因此本文以“空闲时间上网”和“是否以互联网为主要消息来源”替换核心解释变量“互联网使用”进行稳健性检验。(1)替换变量。如表5所示,模型4将核心解释变量替换为“空闲时间上网频率”,模型5将核心解释变量替换为“是否以互联网为主要消息来源”,分析结果均支持互联网使用对城市居民自评健康的显著正向效应。(2)改变模型设定形式。模型6将Probit模型换为OLS回归模型,回归系数依然显著。(3)改变变量设定形式。模型7将互联网使用设定为虚拟变量(不使用为0,使用为1)的形式后,互联网使用仍然会提升健康水平,证明结果稳健。分析结果进一步证实,互联网使用给城市居民带来的健康效应是稳健、可信的。

表5 稳健性检验(替换核心解释变量和被解释变量)

(六)中介效应检验结果

中介效应的检测方法一般包含逐步检验法、Sobel Goodman检验、Bootstrap 法。由于本文有两个中介变量,温忠麟和叶宝娟认为检验多重中介效应比较好的方法是Bootstrap法[38],因此选取Bootstrap法来测量中介效应。多步多重中介模型,也称为链式多重中介模型,是指中介变量之间存在影响关系,中介变量表现出顺序性特征,形成中介链。

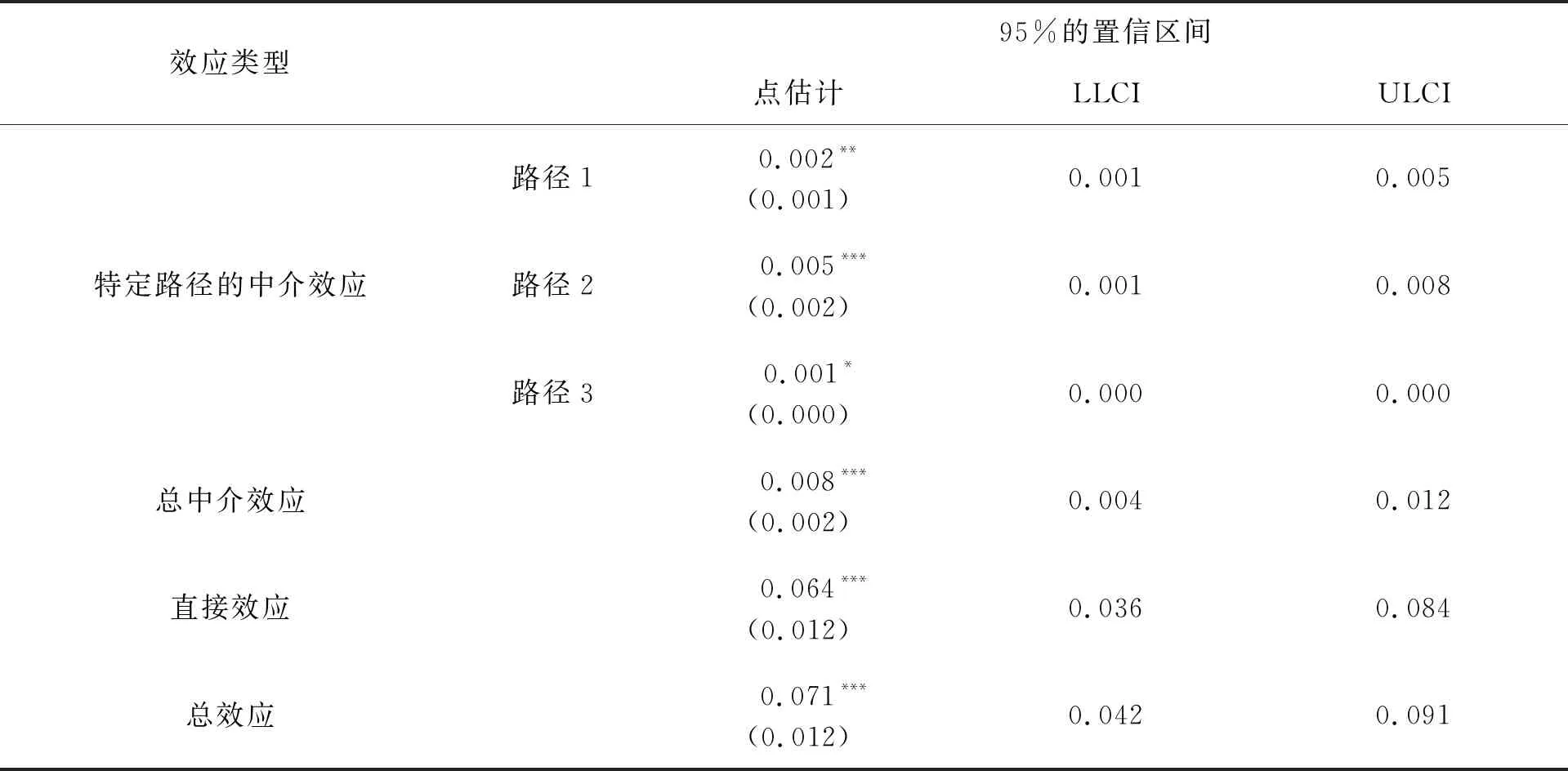

1.特定路径的中介效应。用路径1表示“互联网使用→社会交往→自评健康水平”,路径2表示“互联网使用→主观阶层→自评健康水平”,路径3表示“互联网使用→社会交往→主观阶层→自评健康水平”。根据表6,从路径1看,互联网使用经由社会交往的中介效应95%置信区间不包含0,说明中介效应显著,这意味着互联网使用可以通过强化社会交往这一途径对城市居民自评健康状况施加影响,H2得到验证。从路径2看,互联网使用经由主观阶层的中介效应为0.005,且在1%水平上显著,这意味着互联网使用通过提升主观阶层感知对健康水平产生了正向影响,H3得到验证。从路径3看,置信区间不包含0,说明互联网使用经由社会交往、主观阶层的链式中介效应存在,意味着互联网使用通过促进社会交往进而提升主观阶层感知对健康产生正向影响,H4得到验证。

表6 社会交往与主观阶层的中介效应分析结果

2.总体中介效应。将上述特定中介效应加总可得到总体中介效应0.008,且在1%水平上显著,这说明互联网使用通过主观阶层、社会交往与主观阶层联动三条路径对健康效应产生总体的正向影响。

四、结语

本文基于最新公开的CGSS2017的微观数据,运用有序Probit计量方法,试图探讨互联网使用与城市居民健康水平的关系。结果表明:

互联网使用对城市居民健康水平有显著正向影响,并且通过了稳健性检验。异质性检验分析结果表明,男性、青年以及中西部地区城市居民使用互联网的健康提升效应更为显著。在控制人口统计变量的情况下,利用链式中介效应检测方法,引入社会交往和主观阶层变量探讨互联网使用对城市居民健康水平的影响机制。其中,社会网络和主观阶层认同均通过了中介效应检测,增强了互联网使用对城市居民健康水平的正向影响。

此外,互联网使用经由社会交往与主观阶层联动的链式中介效应显著存在,即互联网使用通过促进社会交往进而提升主观阶层感知对健康产生正向影响。随着互联网社交功能的凸显和社交化产品的日益增多,人们在网络进行社会交往的成本越来越低。互联网社交互动的匿名性消弭了城市居民的现实身份区隔,一定程度上提升了城市居民的主观阶层感知,同时,网络社交对现实社会交往的促进作用有助于提高城市居民的主观阶层感知,而高主观阶层感知的人自评健康状况往往更好。

本文创新之处在于:在研究方法上,通过选取工具变量消解了回归模型的内生性问题,使得模型估计结果更为科学;内容方面,鉴于互联网已经渗入社会各个领域,对人们的健康也产生了多元化影响,分析互联网使用与城市居民健康之间的关系及具体的作用路径,有助于最大化发挥互联网对城市居民的健康激励效应。

然而,本文也存在一些不足:由于受制于数据测量变量的可获取性,对于互联网的测量没有对具体使用类型加以细分,仅以一个笼统的互联网使用作为代理指标,因此难以测度不同互联网使用类型给城市居民健康状况带来影响的差异性。未来可以考虑进一步细化互联网使用类型开展相关研究。