中国非物质文化遗产的数字化场景与构建路径

□温 雯,赵梦笛

(深圳大学 文化产业研究院,广东 深圳 518060)

1992年联合国教科文组织发起“世界记忆工程”,开启了世界非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的数字化。随着数字技术的飞速发展,非遗数字化在全球范围内得到重视,美国、法国、日本等国家先后启动文化机构馆藏资源的开放数据库建设工程,并通过在线视频、游戏、教育、互动平台或项目为民众提供非遗数字访问、数字体验和数字参与等机会。在我国,在对非遗进行抢救性保护的基础上,数字化使得非遗超越时空局限,营造出从传统到现代、从本土到跨越、从现实到虚拟的新兴场景。在文化数字化成为国家战略的当下,从数字化角度探讨非遗的保护与传承、创作与转化以及传播与体验场景,构建非遗的数字化场景体系,对于强化非遗在当代的生命力和影响力,提升民众的文化认同,助力中华文化全景呈现和建设文化强国具有重要的理论与现实意义。

一、非遗数字化的历史阶段、主要特征及场景态势

我国的非遗保护与传承经历了从记录、保存、展示到“见人、见物、见生活”的实践历程。在数字时代,运用现代数字技术将来自传统的非遗予以活态展现,为大众营造身临其境之感,数字化场景的构建就显得尤为重要。我国非遗数据库、线上博物馆等的建设为非遗数字化场景的构建奠定了基础,非遗在形态、传播和体验方面的数字化特征也为非遗数字化场景的构建提供了方向。

(一)从“入库”到“在场”:我国非遗数字化的历史阶段

我国作为历史悠久的文明古国有着丰富的非遗资源,而随着全球化的发展和经济社会的变迁,非遗的生存与保护不可避免地面临着新形势。2005年3月,国务院办公厅印发《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,首次在政策层面提及非遗的数字化保护,包括建立档案和数据库,在非遗研究、认定、保存和传播中注重科研成果和现代技术的应用等。自此,我国开始了近20年的非遗数字化理论探索与应用实践,依据数字化介入的程度及表现形态,可将这段历程划分为“入库”“上线”“在场”三个阶段。

一是“入库”阶段(2005年至2012年)。原文化部通过一系列的工程和规划,开启了国家层面的非遗数字化工作,包括2005年批复中国艺术研究院启动建设中国非遗数据库,2010年再次依托中国艺术研究院启动“中国非物质文化遗产数字化保护工程”,并在2012年发布的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》中明确非遗数字化保护工程的任务,即以非遗的各类数据库建设为主要内容,搭建覆盖全国的数字化保护系统平台。与之相应,学者们在这一阶段着重对非遗数字化进行概念阐释和技术研究,围绕“数据库”“档案馆信息化建设”“虚拟/数字博物馆”“数字化图书馆”“数字化/新媒体影像”等主题探讨了非遗的数字化存储与展示。基于文化遗产数字化[1](p8)的定义,黄永林和谈国新(2012)提出“非遗数字化是指采用数字采集、数字存储、数字处理、数字展示、数字传播等数字化技术将非遗转换、再现、复原成可共享、可再生的数字形态,并以新的视角加以解读,以新的方式加以保存,以新的需求加以利用”[2](p49-55)。这一论述全面且前瞻性地强调了数字化技术对非遗转化复现和创新利用的作用。

二是“上线”阶段(2013年至2016年)。在中国艺术研究院中国非遗数字化保护中心成立两年后,我国非遗数字化保护标准体系于2013年基本建成,包括基础标准、业务标准和门类保护标准[3](p14);同时,国家非遗数据库基本建成,非遗数字化管理系统软件研发完成。随着智能手机和移动互联网迎来井喷式发展,新媒体技术的革新和生态变迁使得学者们开始关注非遗的传播问题,如分析非遗的网络传播形态(达妮莎,等,2014)、新媒体传播平台(尚春燕,2015)、移动互联网与非遗数字化传播关系解析(权玺,2016)。同时,学者们进一步探讨了非遗数字化保护的方法、机制和策略(钟蕾,等,2013;杨红,2014);数字化传承视域下非遗分类体系,如多层次分类①指第一层基本采用国家级非遗代表性项目名录类别,并以二、三级分类作为补充。或双层四分法②指第一层分为传统表演艺术、传统工艺美术、传统生产生活知识与技能、传统节庆与仪式四类,每类再建立二级分类。(黄永林,等,2013;杨红,2014);非遗数字化技术如大众标注、关联数据等采集存储技术(刘向红,2014;董坤,2015),资源描述、语义揭示、元数据、可视化、动作捕捉等形态转换技术(施蕾,2015;蔡璐,等,2016;翟姗姗,等,2016)以及新媒体技术、三维数字化、虚拟现实技术等展示应用技术(张旭,2015;吕燕茹,等,2016),并对非遗数字化的知识产权问题(邵燕,2014)和数字技术介入非遗传承的理论及路径(常凌翀,2014;宋俊华,2015;王明月,2015)进行了有益探索。

三是“在场”阶段(2017年至今)。这一阶段,非遗的传承发展获得了更广范围的认同与实践,线上+线下的传播、体验及消费场景逐渐形成。一方面,非遗作为中华优秀传统文化重要组成部分的地位进一步确立,2017年《中国传统工艺振兴计划》和《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》均提出要利用现代技术、网络媒体及平台传承、传播和推介非遗。另一方面,非遗通过文化事业和文化产业的发展进一步走入人们的生活。例如,2019年《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》提出重点突破非遗传承发展等领域的系统集成应用技术,“开发内容可视化呈现、互动化传播、沉浸化体验的技术应用系统平台与产品”;2020年,《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出促进优秀文化资源数字化,支持非遗通过新媒体传播推广,鼓励非遗传承人在网络直播平台开展网络展演。2021年以来,相关政策的发布更加频密,其中既有面向非遗的专项政策,如《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》(2021)、《“十四五”非物质文化遗产保护规划》(2021),也有将非遗及其数字化发展作为国家文化战略的相关政策,如《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(2022)、《“十四五”文化发展规划》(2022)。政策的不断出台促进了非遗数字化的蓬勃发展。2018年,中国非遗保护中心启动了“全国非物质文化遗产信息公共服务平台”建设工作;非遗数据库、数字博物馆、短视频、直播(电商)、云节展等数字化场景进一步发展,形成虚实结合的展示与体验场景。学者们则紧跟时代潮流,主要从文化产业、“互联网+”、数字人文、文旅融合、IP转化、媒介传播及场景重构等角度对非遗数字化展开研究。

经过三个阶段的发展,非遗的数字化已形成以传承人群体、政府、企业、学界、大众等为主体的传承与发展体系;非遗已不仅仅是被保护被展示的对象,而是被纳入中华优秀传统文化体系,成为我国文化事业与文化产业发展的重要资源;非遗的数字化也从技术主导转向内容创新,为科技赋予色彩,丰富人们的美好文化生活。

(二)从形态到体验:非遗数字化的主要特征

非遗数字化主要体现在形态、传播和体验的数字化。其中形态数字化是基础特征,传播数字化和体验数字化从中衍生而来,并与形态数字化相互促进、共同发展(图1)。

图1 :非遗数字化的主要特征

1.形态数字化

非遗的数字化首先体现在形态的数字化,包括对非遗的文字、声音、图形、图像、纹样、动作、技艺、流程、空间、环境等要素的数字化,承载于数据库、数字博物馆等存储与展示平台。不同非遗项目的采录和呈现适配不同的技术形式。数字影像是非遗最基础的虚拟形态,即利用数字摄像设备进行记录,通过后期处理形成图片、视频等数字作品。数字影像具有纪实性、跨时空性和直观性,尤其是动态的数字影像既能够真实生动地再现非遗,又能通过叙事、拍摄、剪辑手段彰显非遗的价值内涵与艺术表现。近两年,基于区块链技术的数字藏品异军突起,也成为一种颇受青睐的非遗数字化形态。

2.传播数字化

随着传统媒介与新兴媒介的融合发展,非遗的数字化传播呈现出四大趋势。一是传播主体更加多元。非遗传承人、非遗机构与非遗网络社群活跃互动,形成非遗的线上社区。二是传播渠道更加多样。“两微一端”、直播与短视频等形成了立体、开放、动态的“指尖”传播体系。三是传播内容更加丰富。通过融合新技术对非遗原生态的表现形式进行跨媒介转换,再造新的表现形式[4],如以非遗为主题的纪录片、短视频、网络综艺广受欢迎,提升了非遗在当代的趣味性、艺术性和观赏性。四是传播受众更加精准。当下非遗视频传播大多基于大数据、AI算法进行智能推荐,未来AI将在非遗智能化传播中发挥更重要的作用[5](p87-94)。

3.体验数字化

数字化技术使传统非遗时空转变为混合时空,数字信息与物质样态共存,提升了非遗的可及性和体验性[6](p198-206)。随着“云端”时代的到来,360度或720度立体式、全景化非遗云端展演也悄然兴起,如《龙凤呈祥》《唐宫夜宴》利用数字技术增强了舞台创作的表现力,以5G、VR、AR助力高清、沉浸式演播。线下沉浸式空间和业态的热潮中,数字技术的介入也变得必不可少,如博物馆利用全息、交互式数字技术推出非遗类实景游戏或互动游戏。诸如《匠木》《东家》《梨园行戏曲》等非遗主题的手游、购物或社群交流等应用程序也在不断推出,让非遗体验变得随时随地、触手可及。

(三)从现实到虚拟:非遗数字化的场景态势

经过近二十年的系统性保护与传承,非遗的创新条件不断成熟。在“数字原住民”已成为社会主体的情况下,非遗数字化影响着其线上和线下的保护、传承乃至消费行为。通过对非遗数字资源进行有效开发和传播,不仅能够实现对非遗本体的最优化保存与呈现,还能放大和延伸非遗价值,使其更好地融入当代生活。

“场景”(scene)最初是指戏剧的布景或电影的场面,后引入文化研究,指基于一地的文化生活设施、多样化人群和活动所产生的文化现象,这一本土场景可通过印刷、广播或数字技术形成跨域场景和虚拟场景,从而形成更大的生态网络(Bennet& Peterson,2004;Taylor,2005)。以克拉克教授为代表的新芝加哥学派将“场景”纳入区域发展及城市创意社区的研究范畴,并系统构建了场景理论,通过三类共计15个维度的设计,对社区的生活设施进行量化分析,从而获得社区的文化特征和价值取向[7](p29-35)。依据文化研究领域的场景意涵,非遗的传承与发展可分为本土场景、跨域场景和以数字化技术为基础的虚拟场景。随着非遗走入生活,学者们也开始关注非遗的场景化发展。例如,金元浦等(2020)认为,应依据非遗在当代的生命力对其进行不同的场景化保护;另有学者尝试构建中国城市非遗传承场景评价指标体系(陈波,等,2020),对“非遗+旅游”融合发展场景(刘中华,等,2021)、博物馆非遗展览展示场景(林淑娟,2021)、非遗生活性保护场景(郭新茹,等,2021)等进行研究。随着非遗数字化的推进,非遗的数字化场景或虚拟场景也走入学者的视野,如以云游博物馆为例对虚拟文化空间场景进行维度及评价研究(陈波,等,2021),对文化遗产虚拟场景维度进行设计与评价(陈波,2022),以及对数字化时代文化旅游场景进行研究(夏蜀,等,2022;汪妍,2022)。值得注意的是,一些学者也采用媒介场景(context)的概念,即在移动设备、社交媒体、大数据、传感器以及定位系统的技术背景下[8](p11),从“互联网+”“5G时代”“媒介融合”“AR、VR技术”“人工智能”“直播+”的角度研究非遗传承、传播的媒介新场景。

2022年5月,国家发布文化数字化战略,提出到2035年建成国家文化大数据体系,实现中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。由此,非遗数字化场景的分析与构建尤为重要。本文认为,非遗的数字化场景指借助数字化技术形成的以数字形态、数字传播和数字体验为主要特征的传承与创新空间,包括基于数字化技术的非遗保护与传承场景,创作与转化场景和传播与体验场景。以下即对这三类场景进行分析。

二、非遗数字化保护与传承场景

保护与传承是非遗的基础性任务。借助数字化技术,非遗的数字化保护与传承场景主要包括非遗数据库、非遗数字博物馆和非遗数字化教育等。

(一)非遗数据库

非遗数据库是非遗数字化保护的基石。非遗数据库具备标准化著录、结构化存储、多元化检索查询、网络化访问共享等功能,直接用于非遗及其相关资源的保存与管理,直接辅助非遗项目的保护和传承[9](p122)。

目前我国的非遗数据库已形成以中国非遗数据库为代表的国家级或地方综合性数据库,以中国服饰文化集成、中国音乐总谱大典等为代表的专题资源库,以及项目资源库、传承人资源库、科研库、普查库等在内的数据库体系。由于非遗档案管理和数据库建设属于基础性工作,重申报、重开发、轻保护、轻管理现象的存在使得非遗数据库建设长期处于初级阶段。唯有加强非遗数字化建设标准研究制定,以标准化、规范化建设可持续扩展及提升的非遗数据库体系,健全数据分享动力机制,真正实现数据库资源的共建共享,才能为后续探索市场化、场景化利用奠定基础。

此外,一些民间组织和商业机构也在尝试建设非遗数据库,并在使用上进行新的探索。例如,纹藏致力于挖掘复原、梳理再造中国纹样,深入田野按照历史、地域、民族、载体(工艺)、题材等脉络交叉塑造纹样数据库系统,已开发出200余个专题纹样数据库,设计出数万组纹样的信息和模型[10],实现从转录到转译的模式转变。同时,纹藏与深圳大学、贵州大学、西安美院等高校以及中信出版社、腾讯游戏、阿里巴巴等文化或商业机构合作,在学术端构建纹样学体系,形成纹样情报学、符号学、数据学三大支撑;并与市场资源整合,于产业端赋能规模化市场应用,打造纹藏产品生态链,包括纹样数据库授权、专题开发、文化展示空间、图书出版、文创研发等。

(二)非遗数字博物馆

非遗数字博物馆是数据库的衍生,是非遗数字化的重要展示载体。目前,我国已有多个非遗数字博物馆上线,主办方既有省、市、区政府,也有高校或科研院所;上线类型既有综合类,也有专题类、行业类。如中国非物质文化遗产数字博物馆是我国目前最权威、最全面的国家级非遗项目及传承人展示平台;由南京大学艺术学院建立的“ZHI艺”非遗虚拟展示平台则聚焦传统手工艺,从认知、制作和智识三个层面展示手工艺之美。

非遗数字博物馆通过提供资源检索、在线展览和互动体验等服务,以更加全面、直观、灵动的方式展示非遗的多元信息,让大众能够更加便捷地了解非遗的全貌。新冠肺炎疫情发生以来,由于实体场馆不时地暂停开放,数字展馆或线上展厅成为人们观展的主要途径,以全景式云游故宫(WEB端/微信小程序)或以直播/短视频形式云逛故宫(抖音APP)为代表的云游云展服务渐渐兴起。另外,非遗馆、博物馆、文化馆等公共文化机构积极推进智能场馆服务,通过虚拟空间与物理空间的结合,以图文影像超链接、全息投影、智能互动的方式,让非遗线下展示空间变得更加鲜活,叙事更为形象,更深层次地诠释非遗内涵与价值,从而满足参观者多层次的感官体验和文化需求。

(三)非遗数字化教育

非遗数字化教育是非遗数字化传承的重要组成部分。数字技术对非遗的传习和普及有着积极意义,一方面,可基于数字化技术研发新的教育方案;另一方面,可通过数字空间突破非遗的时空界限,以技术媒介调整、引导和改善教育措施,丰富非遗的教育形态[11](p121-142)。

一些非遗馆、博物馆等文化机构已开始对非遗项目及相关知识进行课程录制,以互联网为平台进行普及教育。如国家非遗馆通过微信视频号、抖音官方账号和腾讯会议等直播“中国巧手”“艺海拾遗”等非遗美育课程,并在官网上提供永久的直播回放;苏州博物馆的“再造云课堂”也推出了“苏艺天工”和古琴、漆艺等线上非遗主题课程。2020年3月,微博非遗、文旅中国新浪地方站联合全国各地非遗保护协会发起微博非遗公开课活动,推出蜀绣、苏绣、青城武术、佛山木版年画等68项非遗节目,话题阅读量超过17亿[12]。非遗数字化教育不仅面向大众,还面向非遗传承人群体进行专业培训。2022年6月,腾讯社会研究中心联合微信在线上开展非遗传承人数字技能专题培训,旨在帮助全国非遗传承人、非遗机构和店铺更好运用微信视频号、小程序等数字工具,提升非遗传播和产品销售技能。此外,在短视频和直播平台,一些非遗手艺人开设自媒体账号,展示个人作品、分享教学视频、讲解非遗知识,拉近了非遗与普通大众之间的距离。高校和科研院所的非遗研究机构也通过线上研讨会或培训助力非遗及其数字化研究。

三、非遗数字化创作与转化场景

非遗的数字化创作与转化是非遗创新发展的关键。非遗通过艺术创作、创意转化的方式形成了以影视综艺、动漫游戏、数字藏品等文化业态为代表的数字化场景。

(一)影视综艺

随着数字影像技术的快速发展和新媒体平台的兴起,融入非遗元素或者以非遗为主题的影视综艺迎来创作高峰。4K全景声粤剧电影《白蛇传情》是戏曲艺术表现的创新之作;电视剧《梦华录》中的“茶百戏”、《芝麻胡同》中的酱菜制作技艺以及《大河儿女》中的制瓷技艺凸显了非遗背后的文化记忆与文化传承。各地卫视推出了《传承者》《非凡匠心》《百心百匠》等综艺节目,河南卫视凭借“奇妙游”系列节目一跃成为备受期待的电视台,特别是2021年端午节晚会上的水下舞蹈节目《祈》令人惊艳。众多优秀的非遗纪录片也让原本小众的题材呈现于更多人的视野,并对所体现的技艺、文化进行了具体且深刻的阐释。如现象级纪录片《舌尖上的中国》以故事化手段再现地方非遗美食“记忆中的味道”;《我在故宫修文物》通过文物修复师的日常工作展现了故宫博物院里的非遗及其保护过程;地方非遗纪录片代表作《天工苏作》选取苏式船点、宋锦、核雕等9项苏州传统工艺,以非遗传承人视角为观众展现了一座精巧绝伦、秀外慧中的苏州城,这一纪录电影还在全国56个城市上映,并走出国门,实现“文化出海”。

(二)动漫游戏

目前,动漫、游戏与非遗的结合主要表现为围绕某一(类)非遗项目进行IP开发或提炼元素使其以角色、道具和故事情节等方式呈现,动漫游戏里的虚拟空间逐渐成为非遗生存发展的平行空间。例如,动画电影《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》以现代表达重构了传统白蛇传传说;《雄狮少年》则以国家级非遗项目狮舞(广东醒狮)为线索,以地方少年的成长为主线,上演了触动人心的故事;拥有大量粉丝且持续更新的《狐妖小红娘》《一人之下》等国产动漫与相关非遗项目“联姻”,携手展现非遗魅力。手游《一梦江湖》在其构建的游戏世界中设计了大型非遗街区,展示了如龙泉青瓷、苗族刺绣、西湖绸伞等多个非遗项目;手游《王者荣耀》与越剧《梁祝》进行联动,通过动作捕捉技术采集越剧传承人的演绎,再赋予游戏角色上官婉儿,让玩家在使用相关游戏道具时能够欣赏到精美的越剧动作和细腻的情感表达,从中感受到越剧的魅力。

此外,以教育或科普为目标的严肃游戏日渐得到关注,如榫卯主题的功能性手游《匠木》。随着体感设备、智能穿戴设备、虚拟现实等技术的应用普及,如花腰彝舞蹈、京剧等非遗项目的体感交互游戏也开始出现[13](p35-45)。故宫博物院在传统文化的创意转化上走在国内前列,不仅打造了故宫系列APP、网页和小程序应用,还围绕游戏、动漫、音乐、IP开发等与腾讯展开深度合作,成立联合创新实验室探索文化遗产领域的前沿科技,推出了《故宫回声》主题漫画、《故宫:口袋宫匠》小程序游戏、《睛·梦》眼动游戏、《古画会唱歌》NEXT IDEA音乐创新大赛等。

(三)数字藏品

数字藏品是指通过区块链技术生成唯一标识凭证、在互联网平台实现共享传播的新型数字文化产品,是非遗的新兴虚拟形态。现阶段,非遗数字藏品的产生方式主要包括非遗作品实物的数字化映射、数字化的原创非遗作品、数字化非遗作品与相关实物或权益融合等[14],内容主要涉及传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、体育、技艺类的非遗项目,发行主体包括非遗传承人、文博机构、政府组织、艺术家等,通过多方合作的形式向发行平台提供数字内容,由平台提供技术支持实现藏品发行,如蜀绣、皮影戏、唐三彩等非遗项目纷纷上线相关数字藏品。数字藏品依托区块链技术优势一定程度上实现了非遗的数字版权保护,自带的互联网属性、社交属性、收藏属性为非遗活态传承赢得了更广泛的公众认知与参与。

四、非遗数字化传播与体验场景

非遗数字化传播与体验是检验非遗数字化创新发展的重要指标。只有融入人们的日常生活,非遗才能真正地实现活态传承。在数字化生存时代,以新媒体平台、云节展和云演艺、数字文旅为代表的非遗传播及体验场景成为人们数字文化生活的重要部分。

(一)新媒体平台

新媒体平台相比传统媒体具有去中心化的优势,为非遗提供了自由、多元、交互的传播渠道,其中短视频、直播是主要场景。国内主流的短视频平台如抖音、快手等都开辟了非遗相关内容专区,如抖音发起的“非遗合伙人”“看见手艺”“非遗市集”等活动。《抖音非遗数据报告》显示,截至2022年5月31日,抖音平台上国家级非遗项目相关视频播放总量达3726亿次,覆盖了99.74%的国家级非遗项目[15]。可见,短视频已成为极具传播力与影响力的非遗虚拟场景。短视频平台鼓励用户生产内容(UGC)模式吸引了多元主体的参与,如非遗传承人的自由记录与技艺表演、专业的非遗保护机构制作的非遗科普内容、非遗爱好者的模仿或体验等。短视频通过镜头记录弥合非遗时空,再加上以竖屏为主的形态聚焦了观赏视野,拉近了审美距离,配合拍摄视角、镜头运动、背景音乐、剪辑手法等营造出沉浸式的虚拟在场体验。渐渐地,对某类非遗产生共同兴趣的群体在互联网平台形成虚拟社群这一社交场景。非遗传承人、机构与爱好者通过线上互动联接彼此,进而达成情感共鸣,使非遗突破原有的地域和族群限制,在数字化场景中以交流共创的方式传承发展。

相比短视频,直播具有非遗传承人与观众实时双向互动的优势,可以搭建出非遗+直播打赏、非遗+竞拍直播、非遗+电商直播等消费场景,为非遗实现经济效益提供新路径,如文旅部非遗司与商务部、国家乡村振兴局等有关部门支持阿里巴巴等各大网络平台联合举办“非遗购物节”。《2021非遗电商发展报告》显示,淘宝天猫的非遗店铺数量超过35000家,非遗商品消费者规模已经达到亿级,2021年淘宝非遗直播场次380万场,八成成交来自商家自播;天猫平台上,景德镇陶瓷、苏州核雕、龙泉宝剑等14个非遗产业集群年成交额过亿元[16]。由此可见,分享、互动、消费已经成为非遗在新媒体平台的主要场景特征。

(二)云节展和云演艺

目前,AR/VR、全息显示等数字化技术在非遗展演中大量应用,如非遗VR漫游、非遗沉浸式数字艺术展等。此外,非遗节庆活动线下线上同步开幕的做法越来越普遍。2022年文化和自然遗产日期间,全国各地共举办了6200多项非遗宣传展示活动,其中线上活动达2400多项[17],以视听影像展播、直播课及购物节为主。在“非遗购物节·浙江消费季”中,浙江采用“云探店”直播,由主持人或传承人通过镜头带领网友云赏非遗精粹、云购非遗产品、聆听非遗故事并参与实时互动。

在信息通信技术不断成熟的全媒体时代,云演艺成为一种必然趋势。云演艺突破了线下演出线上搬运的简单模式,致力于运用数字技术创造新的观演场景。表演艺术类非遗据此演绎出新的传播与体验形态。例如,2021年中国歌剧舞剧院与华为合作打造的《舞上春》采用线上演播方式为观众提供了个性的多视角场景及导赏,并向观众开放实时互动、“云包厢”等功能,主办方可通过广告赞助、付费点播、线上售票等形式获得收益[18](p113-120),体现了新的场景化社交消费模式。通过云演艺,传统舞蹈、戏剧、曲艺等非遗门类一方面可以突破原有剧场的人数限制,打造新的观演场景,有助于优秀作品“出圈”;另一方面,这种主动“触网”的尝试可以推动创作生产以及演出、运营模式的与时俱进,助力原本的小众市场“破圈”,促进演艺市场的繁荣发展。

(三)数字文旅

非遗类数字文旅往往以具体的非遗项目为内容来源,以人们能够感知到的软硬件设施为抓手设置文化场景,并推出相关数字化产品及服务,营造沉浸式互动体验场景。

自数字故宫、数字敦煌、数字黄鹤楼等数字文旅产品推出后,文旅景点通过视频、直播平台提供数字化导览及VR云游逐渐成为数字文旅消费场景建设的重要方向。例如,北京西城区积极推动文化遗产数字化可持续发展,推出代表性的非遗数字化创新项目:2022年春节期间,国家级非遗项目厂甸庙会以云互动、云电商、云连线等形式,开创“线上游·访文市·赢福气·品年货·逛胡同”的新民俗[19]。主办方邀请了琉璃厂街区的非遗老字号、非遗传承人等参与直播互动,公众可通过小程序跟随虚拟新春使者加入非遗探店、VR逛展、看直播购年货等活动。据统计,“厂甸云庙会”通过光明网、微博和抖音等融媒体矩阵实现了超过2000万次的浏览总量,话题总量也突破2600万次。诸如此类的非遗数字化传播和虚拟现实交互为非遗特色街区(社区)规划发展拓宽了思路。2022年6月,国内首条元宇宙非遗街区——广州非遗街区(北京路)正式开街。依托线下街区,非遗摊位选取广彩、广绣等代表作品进行3D超高新数字建模,全方位展示工艺细节,人们可以通过观看直播云游街区,也可以使用VR眼镜畅游虚拟街区。

五、构建非遗数字化场景体系的未来路径

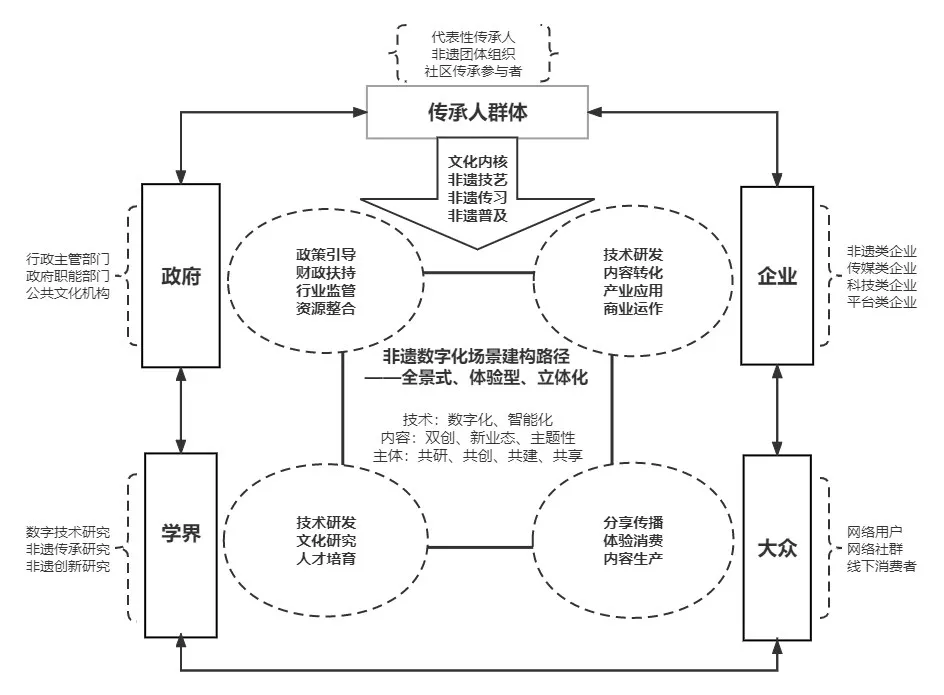

非遗的数字化场景建立在非遗本土和跨域场景之上,以数字化技术构筑的虚拟空间为载体,以非遗当代保护、传承与创新实践为主要内容,以传承人群体、政府、企业、学界及大众为多元主体(图2)。其中,非遗的数字化保护与传承场景注重体现非遗的原真性与原生态,数字化创作与转化场景注重非遗的艺术表达与内涵诠释,数字化传播与体验场景则注重非遗的创新发展与生活融入。在非遗数字化场景塑造上,可重点从技术、内容、主体三大方面展开,按照全景式、体验型、立体化的方向构建我国非遗数字化场景体系。

图2 :非遗数字化场景的构建路径

(一)加快非遗数据标准体系建设和智能技术研发,构建“全景式”非遗数字化场景

经过多年的非遗项目采录收集和数字化保护工作,非遗数字资源不断扩充,体系不断完善;然而,许多资源仍未能面世,还需进一步加强展示、转化与创新。这背后主要涉及数字化采录、存储、管理和共享过程中非遗数据的标准化规范化建设,以及相关技术的研发应用。

首先,完善非遗数据库建设。非遗数字资源的采录存储与形态转化是非遗数字化场景体系构建的基础。一方面,在数据采录上,非遗项目涉及多个门类,在实践中存在无形、分散、复杂等问题,数字化分类标准还需更加科学化,对于更深层次文化意义的展现还需进一步探索。针对重复建设和项目遗漏现象,需要打破行业界线,统筹多部门合作,根据地方具体情况以某一部门牵头实现联合建库。另一方面,在数据形式与数据共享上,目前非遗数据库以文本、图片为主,音视频、动作和模型类数据少,数字化表现手段不够丰富,且大部分数据库界面简单,功能单一,数据库之间资源关联少,尚未实现跨平台、跨系统应用。因此,非遗数字化过程中既要整合物质层面,也要整合非物质层面,在数据库信息采录、编辑、管理的全过程中确保真实性、标准性与规范性,并针对不同的非遗类目展开更为深入细化的技术研究。同时,应依托国家文化数字化战略,在国家层面尽快制定、推行统一的非遗数据库建设标准;各级部门要积极统筹好本地非遗数据库建设进程[20](p30-33),按照统一标准关联不同领域、不同形态的非遗数据以整体链入中华文化数据库,在数据库建设过程中还应具有用户思维并考虑后期数字化创新的需要。

其次,加强智能技术等关键技术的研发应用。数字技术的非遗应用主要涉及采录、存储、管理以及展示互动技术,应加强AI、AR、VR、MR以及区块链、知识挖掘、数字孪生等前沿核心技术的研发,建立起强大的非遗数字化技术支撑体系。以人工智能技术为例,虽然目前该技术应用仍处于初级阶段,但在非遗智能传播、活态展示、交互体验等方面已显现出重要作用;以AR眼镜等为代表的智能装备也是提升非遗体验的重要手段。此外,应注重技术在非遗数字化场景中的交叉使用、综合利用和创意转化,增强场景的交互性、沉浸性、体验性。目前非遗在多模态的数字化文化体验、跨媒体数据融合的公共文化数字服务平台等领域还需不断探索,打通技术壁垒,形成能够支撑文化数据广泛活用的技术体系与应用模式[21]。

(二)推动非遗数字化创造性转化和创新性发展,建设“体验型”非遗数字化场景

数字时代,仅依靠技术逻辑已经无法满足人们的“在线”需求,唯有优质的内容才能吸引人们在快速滑动切换的页面上驻足。习近平总书记对中华优秀传统文化提出了创造性转化和创新性发展的要求。“创造性转化”侧重于内容的形态转化和创意表达,如通过IP化运营融合非遗的原生形态、衍生形态和虚拟形态。由于非遗涉及门类多样,形态千差万别,所以应综合考虑形态特点、文化内涵和受众需求,选取适宜的数字技术加以转化。例如,传统手工艺可采用小程序游戏或手游形式强化交互性和娱乐性;传统戏剧、舞蹈表演等可采用线上高清演播形式实现便捷化个性化观演;民间文学可借助在线听书、广播剧的形式走入年轻人视野;传统音乐则可以采用直播、短视频的方式加强传承人和爱好者之间的交流互动。

“创新性发展”则强调了新的发展路径,如通过文化产业与文化事业的协同发展,引导数字内容从“娱乐有趣”向“知识价值”转变,将非遗融入大众的数字文化生活[22](p65-74),打造出能更好满足人们精神文化需求的产品体系和服务场景,如非遗云展演、非遗数字文旅等。作为一种数字文化景观,创新非遗数字化场景的内容和形式是增强其吸引力的必要手段。需要注意的是,场景也可作为具有某种特定文化价值观的空间来理解,此时的数字化场景更强调主题性及特色化,因此也需要在深度理解非遗本土场景、跨域场景的原真性、流动性意涵的基础上,注重不同文化生活设施和数字化基础设施的组合,由此开展相关活动,吸引特定人群。我国农村地区容纳着超七成的非遗项目,非遗已经成为乡村振兴的重要抓手之一,必须在完善农村数字基建的基础上,利用短视频、直播带货、数字文旅等形式在广大农村地区构建起非遗的数字化场景。下一步还可尝试建立非遗数字化场景的指标体系与评价制度,以便更高质量地实现非遗数字活化,发挥其在城乡空间品质塑造中的作用。

(三)完善以非遗传承人为核心、多元主体参与的共创体系,构筑“立体化”非遗数字化场景

非遗传承人是非遗保护与发展最重要的主体,也是被保护的对象。广义的非遗传承人包括国家、省、市、县(区)级的代表性传承人和非遗所在社区的传承参与群体。在非遗数据库建设中,要重视代表性传承人在数字化语义、分类体系设计等方面的阐释与建议,保障传承人的话语权;在政府、文化机构或平台企业开展的专项培训计划中,需着重开辟数字素养、数字思维及数字能力培训板块。据统计,我国第五批国家级非遗传承人的平均年龄为63岁,面临着难以跨越的技术鸿沟,适宜以团队或外界辅助的形式参与数字化传承与创新;而年轻一些的省、市、县(区)级传承人则更需发挥主观能动性,从转化、传播等角度积极推动非遗的数字化发展。

此外,非遗数字化还涉及政府、学校及科研院所、企业和大众等主体。其一,政府及文化主管部门在非遗数字化过程中扮演着鼓励、扶持、监管的角色。一方面,各级政府部门须加强政策法规体系的规范完善,实施非遗数字化保护、传承、传播的相关重点工程和计划,划拨专项资金给予财政扶持;另一方面,文化馆、博物馆、图书馆、非遗馆等公共文化机构应持续将非遗资源转化为数字资源,推动数据库建设,并通过智能场馆建设与数字化服务,提升非遗的数字化体验。其二,学校与科研机构承担着人才培养、学术研究和技术研发等责任。非遗数字化涉及计算机科学、信息工程学、艺术学、人类学、民俗学、传播学等众多学科,教研单位应从基础研究着手,构建交叉学科体系,探索非遗数字化传承发展规律与应用实践,并加强复合型人才的培育。其三,各类企业主体也在非遗数字化中发挥着关键作用。腾讯等互联网公司对文化遗产的科技助力和非遗类企业所进行的数字化转型,推动了非遗数字化装备、设施、产品和服务的完善与提升;MCN机构通过专业化运作提升了非遗短视频内容的传播效力,而短视频平台也可着力引导扶持非遗板块,给予流量倾斜。其四,大众始终是非遗传承的目的及动力所在。尤其是作为非遗数字化参与者和消费者的网络用户,他们在抖音、微信、微博等互联网平台的转发、评论和消费,促进了非遗虚拟内容生产—传播—消费链条的形成。

非遗数字化的多元主体在非遗数据持有、技术研发、产业应用和人才培养等领域各具优势,需增强主体间的交流协商合作。例如,2021年11月,字节跳动旗下营销服务平台巨量引擎联合光明网等媒体发起“焕新非遗”公益行动,旨在凝聚政府、媒体、民间组织等多方力量,对全国多地非遗实施一系列扶持计划,开展数字化、商业化运作。需要注意的是,数字化在促进非遗复制与传播的同时,也容易引起知识产权争议和过度产业化、商业化带来的“失真”问题,因而在合作中要注意对这些问题进行协商、约定和规避,规范开发与转化流程。

我国非遗资源丰富,种类繁多,其发展受到传承人、传承空间和文化生态的巨大影响[23](p111-118)。数字化技术的应用推动非遗实现了形态、传播和体验的数字化发展。非遗数字化场景建构涉及虚拟与现实、线上与线下、大屏与小屏之间的场景关联,通过构建非遗数字化保护与传承场景、创作与转化场景、传播与体验场景,可推动非遗与日常生活、文化、教育、娱乐、旅游等深度融合,重塑人们对非遗的认识,使其感受非遗魅力,自觉参与到非遗的传承与保护之中。同时,非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其数字化发展有助于文化数字化战略的实施和文化的“全景呈现”;从技术、内容、主体等方面全面构建非遗数字化场景体系,有助于突破非遗原生时空的界限,实现非遗与科技的“双向奔赴”。