论阮音孔的改制与变迁(上)

文/李 瑶

阮,依据国际上流行的“霍-萨乐器分类体系”可归类为“有颈有杆有柄,有一个圆形(或椭圆形)共鸣箱,抱弹演奏的琉特”类弦鸣拨奏乐器。根据国际上乐器学的相关研究,琉特类乐器产生于中东地区,而后在全世界范围内流传,形制也趋于多样化,进而“繁衍出名称不同、形制各异但结构相似的许多种乐器”①,阮类乐器就是其中之一。

阮类乐器在中国发展衍变了数千年之久。据文献记载,汉代时中原已流传名为“枇杷”的圆形音箱的弹拨乐器,而后这类乐器又有了“琵琶”“秦琵琶”“秦汉子”等称呼。自从另外一种梨形音箱的弹拨乐器自西域传入中原,并以“琵琶”定名之后,人们便以魏晋时擅弹圆形音箱乐器的名仕阮咸为名,将原称“秦琵琶”的这种乐器重新定名为“阮咸”或简称为“阮”②。于是,它就成为迄今为止我国历史上唯一以人名命名的一种古老乐器。汉魏此后,阮乐器的形制也发生了一系列衍变,除了弦数、品位在不同时期发生变化以外,最明显的就是阮音孔的出现以及音孔形制的变异。由于音箱面板上开凿出音孔会对这种竖弹的琉特类乐器的音质、音量产生较大影响,故此本文就这个问题进行梳理与研究,以期在勾勒出历史上不同时期阮音孔发展变迁过程的同时,从中分析不同形状和位置的音孔对阮乐器音质、音量等因素所产生的不同影响。

一、古代阮音孔形制流变考析

据东汉刘熙《释名·释乐器》记载:“枇杷本出胡中,马上所鼓也。”可知秦汉时期已有关于这种阮类乐器的记载。及至魏晋时期,阮类乐器的流传日益广泛,并在流传中其形制样式也产生了变化。宋人陈旸《乐书》中所载“月琴”一器,应当也是阮的变体乐器之一。按《乐书》所述:“月琴,形圆项长,上按四弦十三品柱,象琴之徽,转轸应律,晋阮咸造也。唐太宗更加一弦,名其弦曰金、木、水、火、土。自开元中编入雅乐用之。”③可见,阮乐器自唐初就在宫廷颇为流行,以至于太宗皇帝(李世民)都亲自介入了乐器改造的行列(在原四条弦的基础上多加一条而成五弦之阮)。更有甚者,到唐中期(开元年间)朝廷竟能将这种来自胡地的非汉族正统乐器编入雅乐中使用,使其在“身份”上获得了正统地位。不过,由于唐代宫廷俗乐中传入更多来自西域的新式乐器,其中尤以梨形竖弹乐器琵琶不仅在宫廷也在民间盛行,于是这种圆形音箱的阮乐器在唐以后的影响力便逐渐式微,以至于在宋代连名称都改称为“月琴”了(如陈旸《乐书》所列)。学者李丽敏也曾撰文提出:“唐以后,西域传来的琵琶在中原宫廷和民间盛行,受其影响,阮逐渐沉寂,一度淡出人们的视野。”④明清以来,阮类乐器则主要在散落各地的民间音乐中才能觅得其孑遗。

中国阮类乐器在千余年的起伏流变过程中,其外部造型和内部结构也一直发生着微小的变化,而在其各个具体部件中,在阮的音箱面板上开凿出音孔以及这类音孔形制的流变则对阮的音质、音量等因素产生了较为显著的变化。下文将以出土文物、文献记载、图片等材料为依据,分析阮音孔在古代大致的流变过程。

目前已知出土的最早的阮乐器造型的文物,是现藏于北京故宫博物院的西晋时期墓葬随葬品“青釉堆塑谷仓罐”上舞俑手中的阮乐器,该文物于1939年在浙江绍兴下窑陈村出土。有学者认为该陶塑上的阮“腔体上有两个音孔,是第一次有音孔的阮乐器出现在文物上。虽然这仅是陶塑,但也弥补了文献记载的缺失。”⑤但就该文物的外观分析,笔者认为陶塑上阮乐器的音孔形制并不清晰,同时在当时的史书上也未有相关记载,同时期其他文物上也没有类似的音孔的设计。又因该文物年代久远,且陶类材质粘接的细小部件易于脱落,因此从该出土文物本身分析,并不能确定三国时期阮乐器已经出现了音孔的形制。

阮类乐器在魏晋时期发展到高峰。《旧唐书·音乐志》对晋代阮乐器的外形有这样的描述:“阮咸,亦秦琵琶也,而项长过于今制,列十有三柱。武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之,晋《竹林七贤图》阮咸所弹与此类同,因谓阮咸。”⑥此外,《新唐书·元行冲传》中也有相似的记载。这类文字记载中,虽述及阮的形制,但由于描述简略,均未谈及阮上有无音孔之制。关于古代阮上音孔问题,比较明确的图像遗存,即现藏于南京博物院的南朝砖刻壁画《竹林七贤图》(见图1、图2)。

图1 《竹林七贤图》(局部)拓片

图2 《竹林七贤图》中之阮咸人物及阮乐器细部

此图1960年发掘出土于南京西善桥南朝墓葬中,原图为墓室砖刻壁画,画中人物及阮咸所持阮乐器外形与上引《旧唐书·音乐志》所述情形极为吻合,故可用来佐证至少在南朝阮上已有音孔的形制。对于此图像上阮乐器的音孔,已有文章予以确认,不过对其音孔数量则有不同说法。如朱迪《古代阮乐器名称与形制演变》一文认可“竹林七贤砖画像中阮的两个音孔清晰可见。”⑦而之前刘焕章《话阮——关于阮的历史及其流变》一文中则指出:“《竹林七贤图》砖刻壁画中,阮乐面板的上、下、左、右四个方位都有音孔。”⑧笔者认为,阮上四音孔之说则比较符合《竹林七贤图》的描绘。我们从原图较为细致的描绘至少可以确定,早在南朝时阮乐器面板上已有开音孔的习惯,并且音孔数可有四个之多。此外,在与南朝故地相去遥远的甘肃嘉峪关,亦有出土西晋墓葬画像砖上描绘阮乐器的另一实例,即1972年在当地发掘的西晋6号墓中,发现画像砖上所刻画的演乐图中,有一人横抱阮乐器与另一吹箫者合奏,阮乐器面板上一侧(即琴弦右侧)有一月牙状的音孔,另一侧则图形模糊,无法识其全貌(详见“图3”)。

图3 嘉峪关魏晋6号墓演乐图⑨

虽然从出土时间上看,南京出土《竹林七贤图》画像与嘉峪关出土“演乐图”二者大致为同一时期的文物,但由于出土地点相距甚远,因此笔者据此有以下推测:阮在魏晋初现盛行之时,其音箱面板上已开凿出音孔,只是这类音孔的形状和音孔数量因地而异(抑或因人而异)。不过,魏晋以后,阮乐器及其墓葬图像和石刻造像仍旧盛行之际,阮上开音孔也并非定制。例如,存见于甘肃天水麦积山石窟中的4窟壁画中之直项大腔阮咸,及麦积山北魏壁画上绘制的北魏飞天伎乐茄与阮合奏的图中,其阮面板上均未见有音孔形象。由此可以推断的是,带音孔的阮在北魏时期(及其后的一段时期)并非是一个普遍现象,即使是设有音孔的阮,在这一时期也并没有形成统一的形制。

唐以来,阮在宫廷虽因受皇帝青睐(如上引陈旸《乐书》所述)而有过一时的盛期,甚至还被编入“衰微的雅乐”⑩乐队之中,但自唐代中叶之后,阮在宫廷音乐中的地位已渐式微,而在民间却仍为颇受欢迎的新奇乐器。唐代诗人白居易在《和令狐仆射小饮听阮咸》中写道:“掩抑复凄清,非琴不是筝。还弹乐府曲,别占阮家名。古调何人识,初闻满座惊。”不过,从唐代相关图像史料中可知,无论是宫廷的阮还是民间的阮,未见有音孔之制。目前国内所见唐代阮最早的实物,是现藏于甘肃省武威市博物馆的唐太宗李世民之女弘化公主墓的陪葬品。在该陪葬品中有一阮乐器(该阮当为宫廷阮)残片,其上未见音孔。同一时代敦煌莫高窟壁画中的阮,如445窟唐代伎乐人乐舞图、220窟的曲项梅花腔阮、172窟的长颈圆腔阮咸,也有类似特征,即阮面板上同样不见有音孔遗制。另外还需提到的是,现存于日本正仓院北仓的“唐嵌螺钿紫檀阮咸”(见“图4”),虽然该阮面板上有两个类似音孔的圆洞的形状,但根据该乐器结构图(见“图5”“图6”)和音箱的X光图(见“图7”)可知,该阮面板的两个圆洞为实心构造,圆洞的造型可能是对古阮仿制而制作的一种装饰。由此笔者推测:虽然魏晋时期的阮类乐器曾有音孔形制,但在唐代这一形制就极为少见了。不过唐以来的乐器制作师或许是为了留存古制,往往会在面板上绘制抑或镶嵌两个假孔。

图4 日本古都奈良正仓院收藏“唐嵌钿紫檀阮咸”⑪

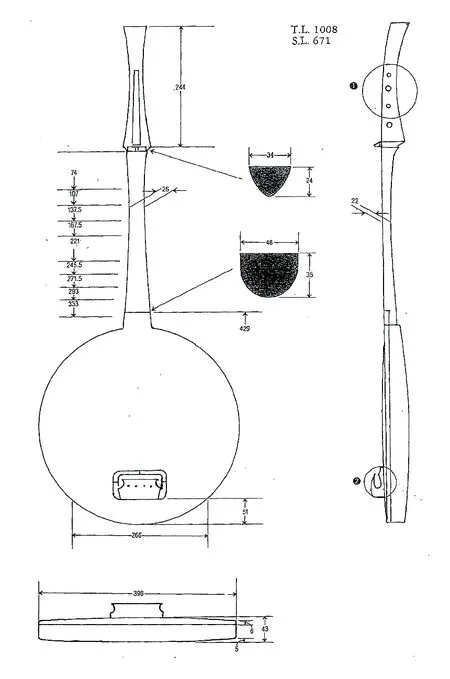

图5 唐嵌螺钿紫檀阮咸结构图2⑫

图6 唐嵌螺钿紫檀阮咸结构图3

图7 唐嵌螺钿紫檀阮咸音箱的X光图

从元代至清代,虽然这一时期阮类乐器日渐衰落,但是文献中仍偶有记载,如元末明初的小说家施耐庵在《水浒传》中对民间百姓弹阮的情景进行了描述:“李师师取过阮来,拨个小小的曲儿,教燕青听。”及至明清时期,从现存于北京故宫博物院的“清代阮”和明清时的《风俗画报》图可知,这一时期阮的品位减少,音箱缩小,同时无音孔形制。

综上所述,笔者认为古代阮类乐器的音孔形制至少在魏晋时期已经出现,但并不是普遍现象,唐代以后阮的音孔消失而出现了“假孔”造型,明清之后绝大部分的阮并无音孔。据此推之,古代阮的音孔不是普遍的定制标准,阮上有、无音孔极大可能与演奏者及制作师的个人偏好有关。至此,笔者大致考证了中国古代阮音孔的形制流变过程,而现、当代阮音孔的形制仍在发生变化,下文笔者将对现当代阮音孔形制的改制与变迁进行梳理与研究。

注释:

①李丽敏:《琵琶传入中原对唐代音乐的影响与琵琶音乐文化丛结》,《音乐传播》,2014年第2期,第79页。

②参考杨荫浏著《中国古代音乐史稿(上册)》,人民音乐出版社2019年版,第130-131页。

③中国艺术研究院艺术与文献馆:陈旸《乐书(册叁)》,文化艺术出版社,2021年,第422-423页。

④李丽敏:《论中国弹拨乐器在古代的社会身份及审美特征》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》,2014年第2期,第74页。

⑤朱迪:《古代阮乐器名称与形制演变》,《兰州文理学院学报(社会科学版)》,2020年第1期,第120页。朱迪,兰州文理学院。

⑥[后晋]刘昫,张昭远:《旧唐书》,开明书店出版社,1935年,第1074页。

⑦朱迪:《古代阮乐器名称与形制演变》,《兰州文理学院学报(社会科学版)》2020年第1期,第120页。

⑧刘焕章:《话阮——关于阮的历史及其流变》,《中国音乐》1997年第4期,第29页。

⑨图3转引自张晓东《二十世纪阮史通考》(上海音乐学院2010年硕士学位论文,第4页)。该奏乐画像砖出土于1972年西晋嘉峪关6号墓中。

⑩杨荫浏在《中国古代音乐史稿》(人民音乐出版社1982年出版)一书中,认为隋、唐、五代宫廷音乐的特征是“繁盛的燕乐和衰微的雅乐”。

⑪“图4”转引自李孟莹《对阮专业发展现状的简要梳理及对专业发展的若干思考》(中国音乐学院2017年硕士学位论文,第3页)。

⑫“图5”“图6”“图7”均转引自:黎家棣《古代阮舆现代阮的比较》(上海音乐学院2011年硕士学位论文,第38-40页)。

(待 续)