流域中的民歌

——基于学术回顾与实践作业的思考

蒋 燮,班富宁

众所周知,河流是人类文明的发源地,世界上著名的古代文明如黄河-华夏文明、尼罗河-埃及文明、两河-巴比伦文明、恒河-印度文明均为“大河文明”。在江河不竭的奔涌中,人类的文化生命力和创造力也得以绵延不绝并生生不息。

每条河流都在蜿蜒流淌中形成了属于自己的流域。从地理学视角理解流域,可以将其解读为某一水系的干流和支流所流过的整个区域扇面;而从文化发生学角度看,流域不仅是地图上一个个点的勾连贯通,更是一条在纵横时空轴延展的自然与人文廊道。可以说,“流域的历史与人类的活动交织和纠缠在一起,因之,流域的历史不再是单纯的自然史,我们要深入理解流域,就不可避免要关切人及其实践活动……唯有我们将流域内的诸多元素放在江河流域的脉动中去认识和理解,依托于物的流动、人的流动以及人的思想观念的流动而构建起来的一整套文化逻辑才会愈加清晰化”[1]49。

在中国的文化传统中,“流域”早已作为一种知识表述的基本范式,衍生出丰厚的生命经验与精神智慧。这是古人思考以江河为框架的自然地理空间与流域文化景观、生态系统和民风民俗互为表里之关系形成的理论觉悟。流域与民歌,也在这样的觉悟中有了亲密的连接。

一、流域:民歌阐释的别样维度

(一)一北一南两本大书

关于中国流域民歌的早期研究,可以追溯到一北一南的两本大书。在松花江和粤江(珠江旧称)畔,凌纯声与徐松石两位民族学界先驱拉开了中国流域民歌研究的序幕。

1929年,时任“中央研究院”社会科学研究所民族学组专任研究员的凌纯声先生赴东北地区进行满-通古斯语族民族调查,调查地域包括黑龙江、吉林、辽宁三省,重点在松花江下游自依兰至抚远一带,历时3 个月。调查的重要成果之一就是1934 年凌先生整理出版的长篇民族志著作——《松花江下游的赫哲族》,这部书是中国民族学界具有开创性的历史丰碑,向我们展示了当时生活在松花江下游尚处于渔猎氏族社会的赫哲族的文化、语言与故事。因凌先生具有不俗的音乐素养,在书中能够得心应手地描写多种歌唱行为,并以五线谱和唱词相对应的形式,较为准确地记录赫哲族27首民歌及5首萨满仪式歌曲。①27首民歌曲目包括:《苏完尼别汗》《额真汗别姬》《莫土格格奔月(一)》《莫土格格奔月(二)》《留客》《择婿》《战后》《求天赐福》《猎貂》《野合》《思夫》《盼情郎(一)》《盼情郎(二)》《盼情郎(三)》《送情郎打围》《赞美情郎》《游车莫奇吉林》《叹辞》《怨词》《嫌夫》《绝交》《不投意》《囚妇泣》《万里霍通》《跳鹿神》《蛇儿》《拉木忒》。5首萨满仪式歌曲,包括1首跳鹿神队行进时唱的《鸩神歌》、3首跳鹿神结束时萨满于归途且行且唱的《归来神歌》及1首家祭谢神时萨满击鼓而唱的神歌。

该著所涉之民歌内容,音乐学界颇为津津乐道的,主要集中于两方面。一是凌先生十分注重田野资料采集的完整性与严谨性。其民歌记录分为四部,可谓民歌记写之标准典范:1. 歌谱及歌词记音(国际音标记录的赫哲语);2. 歌词音注(未经语法修饰的歌词直译);3. 歌词译文(歌词意译);4. 注释(歌曲背景、发音提示、名词解释等)。其中的歌词音注,可以提供“不同民族、语言、歌谣中不同表达方式的比较”[2]36;二是他“活的收音机”般实地考察的“融入”精神。据书中自述:“先叫他们唱一曲,唱了好几遍,再一句一句地慢唱,至每句的音听清了,把音记下来,再叫他们慢唱,自己看记的音有无错误,又叫他们照平时的快慢来唱,以定拍子,最后跟他们合唱学腔调,并注意其强弱高低。”[3]162可见,先生是“通过自己的学习和与当地人的交流,‘融入’、‘参与’当地人的生活,努力以‘局内人’的身份更深入地理解和更准确地记录”[4]192。

再把目光投向《粤江流域人民史》。该书是民族学前辈徐松石先生于1938 年出版的学术专著,主要论述两广珠江流域地区的古代历史和地理,通过田野调查考证当地壮、瑶、苗、汉等民族的历史与现状,其中不少内容与民歌相涉。如壮人的歌唱习俗表述:“僮人好歌,正月元宵的春歌,三月的秧歌,和八月十五的中秋歌,尤为普遍各地。这好歌的风气,两粤人民都保存着”[5]89;书中亦有流域民歌唱词音声的“音乐性”辨析:“两粤人民多喜欢歌唱,这虽出于习俗所传,但与粤语语音很有关系。粤语有下列的几个特点,很有帮助于歌唱。(1)粤音的音素非常复杂,喉鼻唇齿种种的特殊元音他都具有,所以歌唱时可有较多的变化;(2)四声阴阳分明,平上去入均有异常清楚的阴阳,所以唱起歌来抑扬顿挫,大有左右逢源之妙;(3)鼻音比较丰富。鼻音有伸长力、接引力及调和力。所谓余音绕梁,就是鼻音。有了鼻音的帮助,我们甚至唱毕之后,也可以闭唇闭口而自鼻孔摇曳其声,至半分钟之久。许多缠绵悱恻的萦回恋慕的声音,非藉鼻音不能发表。两粤山歌、小调、采茶歌、粤讴、龙舟歌、木鱼曲非常之多,两广白话很相配的称为歌唱的言语。”[5]223

(二)四大流域民歌的聚焦

因《松花江下游的赫哲族》和《粤江流域人民史》的作者都是民族学者,所以我们不能苛求其对文化中的音乐部分做更为专业化的表述和研究。新中国成立后特别是改革开放以来,随着学术气氛的日益活跃与开放,流域民歌研究展现出蓬勃发展的态势,其中面向黄河、长江、淮河、京杭大运河四大流域的研究成果较为引人注目,可谓一江一景观,一河一歌韵。

四大流域研究热点的形成有其深层原因所在:黄河是中华民族的母亲河,在上下五千年的时空更迭中塑造了中华民族的集体记忆与身份认同,是中华文明的“精神原乡”;长江是中国东西水上运输的大动脉,有“黄金水道”之美誉;淮河是我国南北方的自然地理分界线,地理位置特殊;人力开凿的京杭大运河连通长江、黄河、淮河等水系,长期以来一直是中国南北商贸、文化、思想沟通交往的重要纽带。这四大流域无一例外都具有人文历史积淀厚重、族群分布样貌丰富、民族文化事象多元等复合性特点,从上游到下游均布满了如满天繁星般璀璨众多的民歌品种。

作为“流动的声音景观”的流域民歌研究,学界一般认为其受到近年来兴起的音乐地理学理论方法的陶染。笔者对此基本赞同,因为从音乐地理学的视角出发,音乐与地理环境之间存在深刻交互,流域作为地理的一部分,亦与民歌音乐互为照应。但从更深层次看,流域民歌研究也和我国当代人类学、民族学研究从“村落”到“流域”的书写范式转向关系密切。因为,“村落并非能够完全代表中国,它需要更为活态和大视野的线索民族志对此加以完善。而当今世界以自然为中心的人观在更为宏大的文化转型背景下发生,动态书写流域文化表达的新坐标逐渐凸显出来,由此我们会更多注意到由流域文明所浸润出来的生活与道德世界,在这个世界的背后,其所承载的乃是作为共同体文化的流域想象与道德意识”[6]15。流域民歌研究与流域研究一脉相承,均沿循点、线、面互补互融的综合性研究路径。

1. 黄河流域民歌研究

黄河是一条充盈着歌声的河流,她的九曲十八弯与穿越历史沧桑的流域民歌声腔血脉相连。在黄河流域民歌研究中,学者们主要聚焦其当代生存状况及可持续发展、河流景观与民歌遗产互联、民歌文化生态保护等问题。其中,乔建中先生团队的研究成果颇为引人注目。在《土地与歌——传统音乐文化及其地理历史背景研究》一书中,乔先生曾就黄河流域的民歌瑰宝“花儿”“信天游”等的历史成因、传承情况、族群交融等问题开展了音乐地理学层面的深度思考[7]。以此为基础,结合几十年来对黄河流域民间音乐考察研究的经验,乔先生认为,就整体而言,黄河流域为包括民歌在内的我国北方传统音乐的生存、繁衍与不断丰富提供了一个天然舞台,黄河流域传统音乐的分布状态、上中下游之异同、诸源地、中心的历史、现状、个性、风格等,将是水域音乐文化十分理想的考察对象和研究个案[8]101。黄虎教授敏锐意识到黄河中游晋陕蒙地区是汉族民歌的重要密集型分布带,并就这一区域汉族民歌的地理分布、综合区划、历史变迁等问题进行了精深的观察和解释[9]。刘清博士以陕北沿黄村落的音乐生活为考察对象,将当地流行的民歌等传统音乐品种纳入地理背景与村落生活之中,展示了丰富的人、音、地互动支撑关系[10]。

2. 长江流域民歌研究

2003 年成立的武汉音乐学院“长江传统音乐文化研究中心”是长江流域民歌研究的重要学术基地。杨匡民、刘正维、蔡际洲、周耘、胡军、孙凡、徐烨、许璐、向文等学者通过研究力量的有机整合,结合多学科理论方法,逐渐形成了一个富有特色的学术梯队。杨匡民先生认为,长江流域歌乐大致呈现三个风格色彩区,即上游西南色彩区、中游中南色彩区、下游华东色彩区[11];蔡际洲教授在此基础上添加了上游的青藏、滇黔两个音乐文化区[12];向文、蔡际洲教授还将研究对象拓展至长江全流域298 项民歌非遗项目,运用分区统计、专题图呈现等方法对流域内不同音乐文化区民歌品种的地理分布展开深度观察与分析[13];在中南色彩区,盛行与当地稻作文化密切相关的民间劳动歌曲“田歌”。向文教授在掌握大量湖北田歌曲谱和相关文献资料的基础上,借助地理信息系统(GIS)①GIS 全称为Geographic Information System,该系统是在计算机软硬件支持下,将各种地理信息按照空间分布及其属性,以一定的格式输入、存储、检索、显示、制图并进行综合分析与应用的技术系统。,将自然科学研究方法融入长江流域民歌研究的可行性做出了有益尝试[14]。另需关注的是,在长江最大支流汉江的流域民歌音乐研究中,我们看到了文化地理学者的身影。如张晓虹教授指出,色彩斑斓的汉水流域音乐地理格局奠基于该地区独特的地理区位和历史文化进程,主要由自然地理、方言地理、政区设置、明清移民、交通区位等不同机制因素作用而成[15]。

3. 淮河流域民歌研究

淮河北承黄河之血脉,南接长江之灵气,《诗经·小雅·鼓钟》曾以“鼓钟将将,淮水汤汤”“鼓钟喈喈,淮水湝湝”“鼓钟伐鼛,淮有三洲”极富韵律感地描绘出淮河旁盛大的器乐合奏景象。淮河流域同样也是民歌文化多样性的承载区域。苏、豫、皖等沿淮省份学者有的利用传统音乐结构分析法对流域民歌品种进行细致剖析,展示出其南北民歌过渡交融性风格特点及“南北融合”结构基因孕育生成的深层原因[16];有的根据地理地貌与民歌特征将本域民歌再细分成川地、山地和丘陵民歌等类型,并从旋律节奏、调式调性、演唱发声等层面对不同类型的民歌进行比较分析[17]。

4. 京杭大运河流域民歌研究

作为中华文明史上最伟大的水利工程之一,京杭大运河承载着千年悠悠文脉,荟聚凝结了中国人民无与伦比的技艺、知识和智慧,培育了中华民族多元统一、开放包容的文化精神。古往今来,顺着河流,随着人口与物资的迁徙,民歌也随之不断传播流动。从既往研究中不难发现,运河文化带民歌的历史记忆、生成机制、活态传承均无法脱离当地民众生活的土壤基质。因为,在时光的流淌中,民歌早就与流域人民的聚落环境、生产生活、岁时节庆等融为一体,彰显出浓厚的区域特征、人文关怀和生命愿景。作为流域传统音乐的底色,人们也通过经年累月的民歌传唱不断认同并深化属于自己的文化基因谱系。①相关文献可参见丁昕春,刘筱湄.京杭运河淮安段流域民歌的音乐特点[J].艺术百家,2017(2):225-226;周玉波.唇齿相依相得益彰——江苏运河地区民歌整理与研究之我见[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版),2020(1):62 -69;孙晴炜.京杭大运河上“无锡景调”唱词版本考释[J].中国音乐,2022(1):74-79;胡梦飞.山东运河区域传统音乐保护与传承研究——以武城运河号子为例[J].淮阴工学院学报,2020(4):7-9等。

(三)研究视域的拓展

1. 由中心腹地走向广袤边疆

何明教授指出,“边疆”是一个异常复杂的空间,关涉族群关系、文化形貌、国家形态、国内政治、经济实力、军事力量、治理理念、技术水平、世界格局、国际法律等诸多因素,并随着世界历史进程的演进与各国现实条件的变化而不断获得新的内涵与重构新的边界。面对全球化带来的特殊复杂国际局势,无论研究者还是实践者,都必须转换边疆理念,推进多元边疆的研究和实践[18]1。民族音乐学家田联韬先生曾先后7 次深入西南边疆藏区开展田野采风,并于85 岁高龄完成恢宏巨著《走向雪域高原——青藏高原音乐考察研究》(中央音乐学院出版社,2015)。田先生等前辈“走向边疆”的身体力行,极大地鼓舞了流域民歌研究的学者们。他们将视野从祖国的中心腹地逐步移向辽阔边疆,并意识到边疆地区流域民歌音乐研究可为多学科介入与融合提供极富学术对话条件的平台,并使不同学术方法体系间的相互协作成为可能。

历史学学者宋铁勇博士经研究发现,位于边疆的内蒙古呼伦贝尔地区江河水域资源丰富,水域文化对当地居民的潜移默化,根植于社会制度、群体习俗、行为规范、信仰礼仪、民族艺术等多个方面。如当地达斡尔族基于专业化的渔猎生产技能,创作了《放排歌》等水域民歌,形成了放排祭神仪式等非物质文化[19]67-68;人类学家田阡教授主编的《西南人类学文库·流域与族群互动系列》丛书中,有两部与流域民歌研究相涉。胡牧博士在系统探讨都柳江流域侗族河歌起源、分布、歌节、歌师、审美、传承等一系列问题的基础上,指出河歌不是单纯的民歌,也不是单纯的文化,而是两者的有机结合。河歌及歌俗是侗家人诗意生存的最好表征,这样的诗意生存也深层对应着河歌“养心”“传情”两大核心功能[20]295-297;广西素有“歌海”之美誉,流域民歌资源丰沛多姿。白雪博士将桂西右江流域作为认知单元,以该流域山、水、地、人的壮族风情为背景,从壮族社会结构中抽取出重要文化现象——嘹歌社群。她以该社群观照嘹歌及歌圩这一特定音乐事象,并通过音乐事象反观嘹歌社群,从中呈现嘹歌音声的深- 表结构及内- 外变化,以此探讨右江流域壮族嘹歌与歌圩的复兴之路[21]。

2. 由边疆走向跨境

在地图上,我们经常能发现“水”冲破“山”的阻隔,形成“一江连多国”流域跨境现象。的确,对于一些聚居在边疆地区的民族而言,以族群为单元形成的流域音乐文化空间往往是跨越国界的。包括民歌在内的跨境流域音乐研究,今天亦呈现一南一北两大区域热点。在南方,流经中国西南及老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南的澜沧江-湄公河是中国-东南亚地区最重要的跨国水系,中国音乐学院赵塔里木教授主持的国家社科基金艺术学重点项目“澜沧江-湄公河流域跨界民族音乐文化实录”及其团队研究成果①参见赵塔里木.关注跨界民族音乐[J].音乐研究,2011(6):5-8;韩冰.1977 年以来中国学者对澜沧江-湄公河流域境外跨界民族音乐研究综述[J].中国音乐,2017(3):194-205;常龙飞.中老跨界民族音乐概观——以苗-赫蒙、克木人(族)为例[J].解放军艺术学院学报,2015(1):87-92;苏毅苗.魂兮归来:中越彝族“呗耄/西玛朗”【叫魂】腔调研究[J].中国音乐,2016(3):21 - 32;范瑞.中泰跨界民族哈尼 - 阿卡阿茨咕、滇航嚓音乐文化研究(上)[J].中国音乐,2015(2):32 -44;范瑞.中泰跨界民族哈尼-阿卡阿茨咕、滇航嚓音乐文化研究(下)[J].中国音乐,2015(3):68-77等。、中央音乐学院杨民康教授及其团队凝集多年心血著成的《中国南方跨界族群音乐文化研究》(中央音乐学院出版社,2015)等以不同角度聚焦生活在澜沧江-湄公河流域的傈僳、怒、傣(泰、掸)、瑶、佤(拉佤)、彝(倮倮)、苗(赫蒙)、拉祜(么舍、么瑟)、哈尼(阿卡、高)、京(越)、壮(岱、侬)、布朗、德昂(崩龙)等跨界民族的歌唱传统及体化实践,并由此探其在不同时空中的延续及在跨境语境下的受容、变容状况;在北方,中国音乐学院杨红教授主持的国家社科基金艺术学项目“亚洲北方草原音乐文化的跨境研究”及其团队研究成果②参见杨红.跨越边界与自我——在族群音乐的文本与本文之间[M].上海:上海音乐学院出版社,2020.、哈尔滨音乐学院李然教授主持的国家社科基金艺术学项目“论同源民族在跨境背景下的历史变容——以黑龙江-阿穆尔河流域的中俄跨境民族为例”及其团队研究成果③参见李然.音乐衍进与社会情境——以跨界民族(赫哲-那乃)音乐文化变迁为例[J].中国音乐学,2016(4):94-100;李然.环境心境国境——解读中俄跨界民族(赫哲-那乃)萨满教仪式音声的现代变迁[J].人民音乐,2011(6):52-55等。等围绕东北亚通古斯语族跨界民族鄂温克族(中)—埃文基(俄)、赫哲族(中)—那乃族(俄)的歌唱生活现象,深入解读同源族群音乐文化在不同政治、民俗语境下文化象征/隐喻的“常态”和“异态”。

纵观上述成果,笔者收获三点启示:其一,学者们普遍将“流域”视野与“跨界族群音乐”学说在研究观念与方法上构成某种程度的相互映照,体现了世界体系化倾向;其二,其大都站在“历时-共时”双维互补的动态视角,结合跨境流域民族民歌特有的语境、声音、意义进行整体观照和细部审视,形成国境线两侧同源民族音乐文化信息的互镜互参;其三,跨境流域民歌是一张充满张力的文化身份认同之网,其中形成了由族群认同、区域认同到国家认同的认同阶序。每一位民歌文化内部持有者都身处认同阶序的某一位置,研究者在研究过程中均秉承比较性的整体思维,通过多个地点或情境的深耕来分析认同阶序中的音乐制造,并不断反观自我的音乐文化与身份认同。

二、实践作业:广西红水河中游流域壮族民歌研析

(一)整体架构

罗志田先生谈道:学术史离不开具体的学术文本,更当采取“见之于行事”的取向,通过学术回顾,回到“学术”的产生过程中[22]6-7。学界有关流域民歌文化的累累硕果为笔者提供了有益的启发,也激发了自身的研究热情。2018-2020 年间,笔者在广西红水河中游地区开展了持续性的流域民歌实践作业,意欲关注壮族民歌在该区域特定地理文化空间中的知识生产,力求以此为突破,逐步接近对红水河流域壮族民歌文化的整体认识。笔者不揣鄙陋,试呈现部分研究心得,就教于方家。

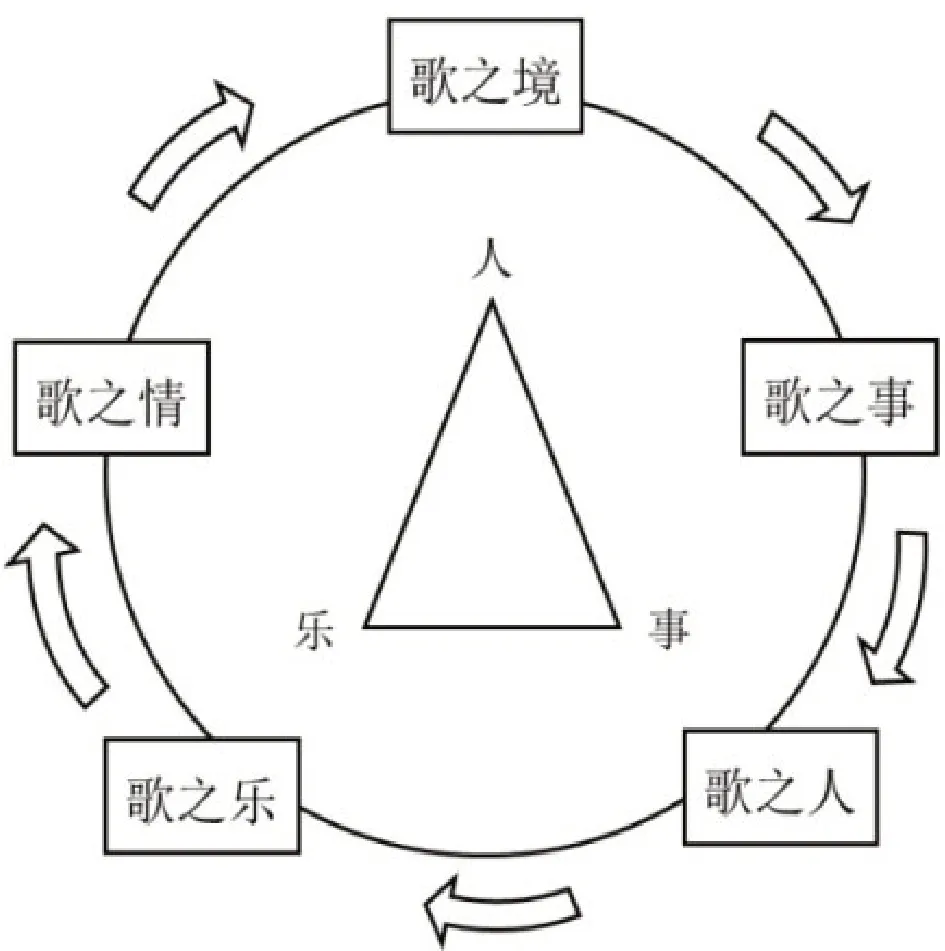

广西红水河中游地区,既是一定自然地貌环境的载体,也是人文地理学中一种区域文化的范畴。在多次田野考察后,笔者考虑以该流域民歌之“人”“事”“乐”为核心,展开“歌之境”“歌之事”“歌之人”“歌之乐”“歌之情”等不同层面的立体化分析。需要强调的是,这五个层面的解析维度并不是孤立存在的,而是彼此互联互构,形成一个环环相扣、循环往复的民歌音乐文化链。

图1 广西红水河中游流域壮族民歌音乐文化链

(二)歌之“境”

“语境是音乐发生的过程,孤立的声音不是音乐,声音还要在其他的参照物中奏响才能成为音乐,这个参照物就是语境”[23]211。喀斯特地貌广泛分布的红水河流域,是广西土著民族文化的发源地之一,其独特的自然环境、人文空间与经济结构交互形塑的文化语境,是流域内壮族民歌孕育生成和传承发展的重要根据。千百年来日夜奔腾于桂黔间的红水河,不仅养育着临水而生的众多民族,也滋养了以壮族为主体、多民族文化和谐交融的多彩流域文明。从行政区划看,红水河中游流域包括广西河池市都安、大化两县和隶属南宁市的马山县。

(三)歌之“事”

事(乐)是(乐)人从事与所探讨的音乐对象所关联的事项,包括作品、表演及其消费和运作活动。(乐)人进行事(乐)所呈现的“活动性”,亦促使其所从事的音乐形式和内容不仅仅是音乐“作品”音响及其结构自身,更是体现为“过程化”的社会活动与事件[24]157-158。伴着红水河潺潺的流水,悠扬的歌声飘荡于河畔壮人的物质与精神世界里,他们用“歌”言“事”,以“事”述“歌”,继而将“歌”“事”结合,尽情展现自己对于“歌化的生活”与“生活的歌化”之追求。

红水河中游流域壮族民歌“过程化”的社会活动与事件,主要体现在现实与虚拟场域中的歌唱两方面。现实场域的歌唱,包括城乡日常生活中的歌唱(如歌圩、迎客、饮宴、访友等)、人生礼仪中的歌唱(如出生、满月、婚礼、补粮、丧礼等)、岁时节日中的歌唱(如春节、三月三、中秋节、重阳节、国庆节等)等。值得注意的是,在壮民现今的岁时节日体系中,存在“民间节日”与“国家节日”的并置现象,体现出民间话语与国家话语的相互征用和融合。如国庆节与秋分节气基本吻合,彼时正值农作物收获之际,壮族同胞用歌声尽情表达丰收的喜悦以及自己对于国家的强烈归属感与认同感。

随着信息技术的急速进步,具有数字化、互动性、虚拟性的新兴媒介正越来越深刻地影响我们的日常生活。在互联网时代,人们的生活方式和行为习惯均因新媒体的渗入发生巨大变革,红水河中游流域壮族民歌亦不例外。近年来,以微信为代表的新媒体平台逐渐建构起流域内壮族民歌传承的虚拟场域。壮族歌手可以足不出户,茶余饭后手持智能手机便可在微信群与群友进行对歌,群里还经常有群主组织的对歌竞赛、群友红包奖励等活动,展现出壮族民歌传播方式的时代变迁。笔者曾对大化、都安和马山等地一些大型民歌微信社群(如“大化民族文化传承山歌群”“都安翠屏歌圩开心山歌群”“马山文明唱歌群”等)进行加群体验与群内歌手访谈,仔细观察不同微信社群成员的沟通方式、互动现象以及群内管理运行模式。笔者发现,微信社群已成为当下红水河中游流域壮族民歌的重要传承传播载体,一个个活跃的微信社群通过民歌这一音乐事象,连接起不同年龄、民族、地域、职业、性别的歌者。他们因歌结缘,在微信里学歌、听歌和传歌。此种虚拟化、媒介化的交流空间并未使歌者间产生沟通距离,其依然感受着歌唱传统的心灵慰藉,并安然地“以歌为家”。

(四)歌之“人”

关于音乐文化中“人”的研究,学界已有诸多论述。郭乃安先生认为:“音乐,作为一种人文现象,创造它的是人,享有它的也是人。音乐的意义、价值皆取决于人”[25]5;杨民康先生指出:“以音乐分类法为代表的传统音乐分析方法,正在经历着由较单纯的以音乐为主旨的对象性研究,到文本间性,继而主体间性,亦即以物—音乐为对象和中心到以人—音乐文化持有者为主旨和中心的文化转型过程”[26]42;范秀娟教授提出民歌研究中“民之歌”与“歌之民”的双重维度,探讨了“民之歌”是怎样的一种“歌”,即“人”的音乐,“歌之民”是怎样的一种“民”,即“音乐的人”。她还以壮族民歌为例,认为在壮族民歌音乐研究中应着力探讨壮人如何创造了壮歌,壮歌又如何建构了壮人,壮人与壮歌之间是如何互相建构、互相表征的[27]82。

一方水土一方人,一方民歌一方情。循着前辈们的思路指引,笔者在红水河中游流域壮族民歌的调查中,特别注意观察民歌背后不同身份的人群及其代表性个体的音乐观念与行为,尝试经由了解这些守望在红水河畔的人们与壮族民歌相伴的心路历程,来关注其与民歌紧密相连的歌化生活和精神世界。

现阶段红水河中游流域壮族民歌的参与者主要有歌唱者、听歌者、组织者三类。他们虽然文化身份各不相同,却因民歌相聚。歌唱者中除了当地知名歌王及各级传承人外,亦包括众多热爱传唱民歌的普通爱好者,以中老年居多。他们平时有自己的工作,只能抽空参与民歌活动。歌者们特别善用民歌参与社会治理,积极传递正能量。2020年初新冠肺炎疫情肆虐期间,他们积极行动,在云端以“歌”战“疫”,表达全国人民同舟共济、众志成城,坚决打赢疫情防控阻击战的必胜信念;听歌者主要由流域内本地听众、外来游客与研究人士等构成;组织者在推动民歌有序传承和良性发展方面扮演着重要角色。如民间自发组成的文艺队及以村、乡(镇)为单位的民歌协会等,他们经常自发筹集资金举办民歌活动,在促进壮族民歌传播的同时,也为地方各族民众营造了丰富的文化生活氛围。各级政府的组织作用亦不可或缺,从现实层面看,政府能够用“看得见的手”调节并征用一定的民歌文化资源,达到“政府搭台,文化唱戏”的目的。

(五)歌之“乐”

在实地考察中,笔者搜集到单声部和三声部两种形式的壮族民歌。除三声部民歌只在马山县流传外,其余单声部民歌均存在大化、都安、马山三县间跨县域传播的现象,河流在其中的助力作用不可忽视。流域民歌的研究,既要见木,也需瞰林。见木,是要对流域内所有民歌曲调的个性形态特征有清晰的认知;瞰林,则需在微观分析的基础上提炼把握流域民歌在音乐形态方面的同质性。

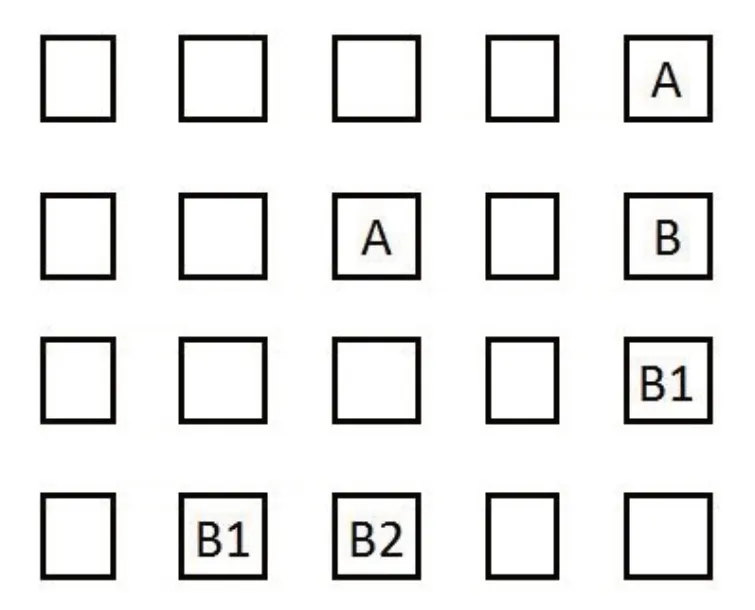

红水河中游流域壮族民歌在旋律样态上以同度、大二度、小三度进行为主,偶有纯四、五度跳进,旋律起伏较小,音程跨度亦不宽,一般在一个八度以内;调式类别主要有五声宫调式、五声徵调式、五声羽调式,其中五声徵调式最为常见;民歌节奏既能遵循基本的节拍律动,又存在大量节奏散化、自由现象。歌手们在协调歌唱中的节奏律动方面早已形成自己的心得:一是要遵循壮语语音节律的起止停顿,灵活协调散化节奏,尤其是在曲调关键位置和临近结束处;二是要理解在演唱中拍点是实际存在的,经长期配合可以灵活地在气口选择中做到不受重复的功能性节拍制约,实现对唱或重唱表现的统一和谐;声部组合上,三声部民歌织体形态从头至尾都以支声结合为主,辅以陪衬烘托对比。一般高、中声部以相同的唱词和相似的音调构成“支声”,而陪衬对比部分主要由低声部担任;唱词题材方面整体丰富多样,诸如爱情婚姻、生产劳动、道德礼俗、历史传说、时事政策、社会生活等无所不包。歌词编创中经常巧妙运用赋、比、兴、重叠、双关等手法,展现出流域壮民洋溢着诗性智慧的文化品格和文化传统。①如马山三声部民歌《生活美如霞》:“开口像朵花,笑哈哈,歌如水开闸;日子唱过歌,多潇洒,生活美如霞”就综合运用了比、兴的编创手法。广西壮族民歌根据南、北部方言的不同,一般有“欢”“西”“加”“比”“伦”等不同称谓,红水河中游流域主要流行“欢”(Fwen),唱词形式主要有五言四句体和五三五言六句体两种。大化、都安、马山的单声部民歌大都采用五言四句体,整段唱词共二十字,五字为一句,四句为一首,由两句组成一联,共两联。②在实际对歌中,歌手唱完第一联的间歇,另一方歌手就要开始思考如何应答。唱完第二联后,对答歌手必须尽快应答。歌手的配合程度和编创技艺往往就体现在应答速度上。每句首字称为“头”,中间三字称为“腰”,最后一字叫“脚”或“尾”,押韵规律以押腰脚韵为主,也有押脚脚韵,具有连环相扣的押韵规律。五三五言六句体唱词主要出现于马山三声部民歌,该唱词句式亦称为“三顿欢”“嵌句欢”等,是在五字句上下句之间嵌入一个三字句,形成四句五言和两句三言的“五三五”格式,“五三五”为一联,分上下两联,共六句,主要以押脚韵为主,押腰韵较少;壮族民歌在演唱上讲究“依字行腔”,曲调旋律贴近壮语声韵调值③广西红水河中游地区壮语调值与汉语普通话有所差异,大致分为阴上(42)、阴平(231)、阳平(53)、阴去(13)、阳上(33)、阳去(21)、阳入长(55)、阳入短(33)、阴入长(13)、阴入短(21)十种常用调值。其调值起伏适中,造就了壮语发音委婉、曲折的特点。,腔词关系连接紧密。

图2 五言四句体民歌押韵格式

图3 五三五言六句体民歌押韵格式④图2、3中的□代表唱词中的一个个字,A、B等字母则代表押韵的字。

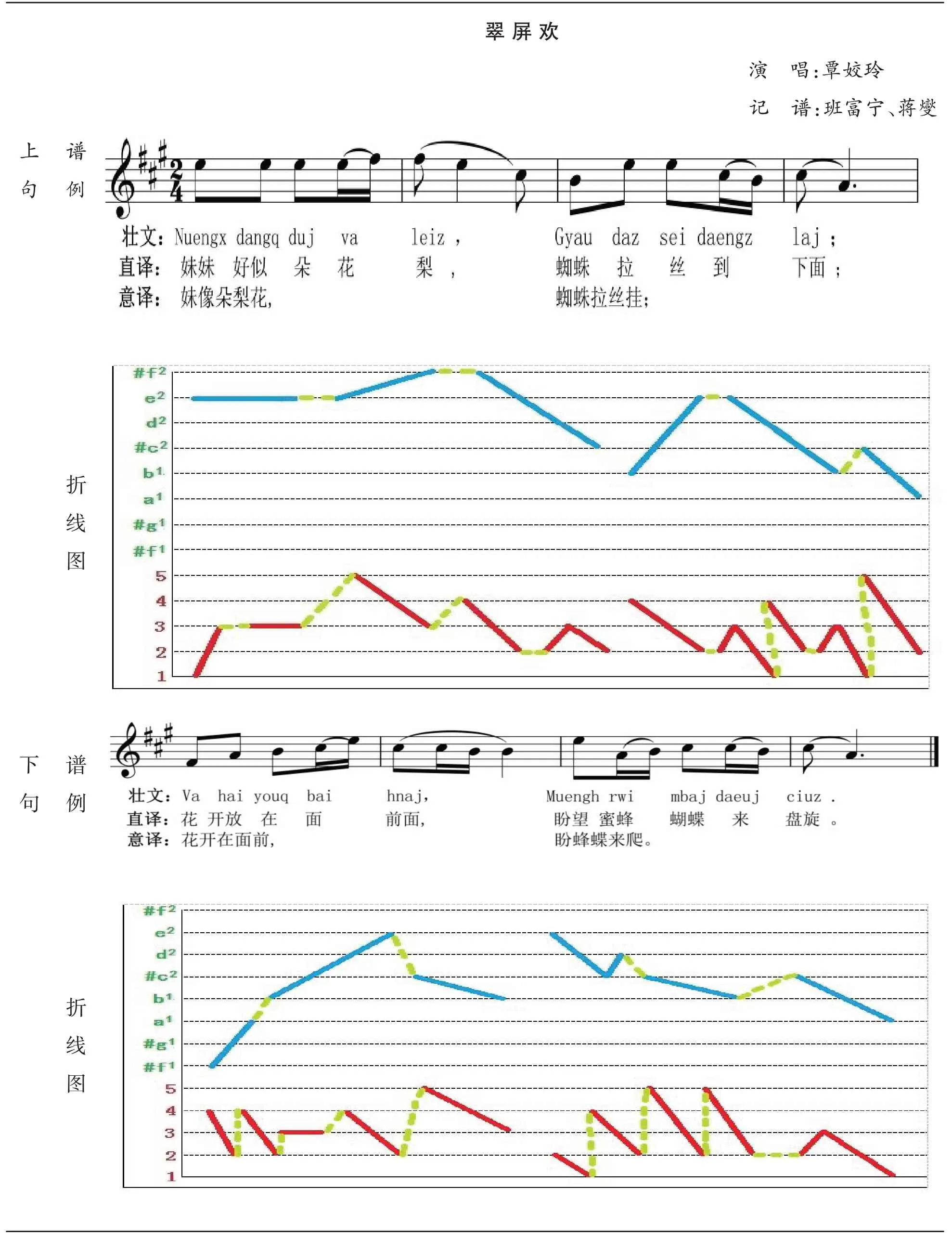

由于篇幅所限,笔者无法呈现采录的所有谱例。以下仅展示于都安县搜集的《翠屏欢》(Fwen BingzHeu)。读者在试唱过程中,一定会对其旋律展衍的委婉多姿以及腔格⑤于会泳先生认为,唱腔受一定字调调值的制约而相应形成的音型叫作“腔格”,腔格可分为上趋腔格、下趋腔格、平直腔格三大类。参见于会泳.腔词关系研究[M].北京:中央音乐学院出版社,2008:18-19.与字调的高度吻合印象深刻。

表1 壮族民歌《翠屏欢》腔格与字调折线分析表①此表折线图中的英文字母表示民歌旋律的固定音高;阿拉伯数字为1至5的五度标调法。

(六)歌之“情”

作为镶嵌在红水河旁的璀璨明珠,壮族民歌展现出独特的诗性思维,她切人、切事、切理、切礼、切情,面向一种涉及经验分享的情感交融过程敞开,体现出参与者个体、群体与社会情感的共鸣。读者朋友若来到红水河中游流域的歌圩,一定会被河岸两旁、山野田间成百上千人对歌的壮观情境所震撼,满眼都是歌者,盈耳都是歌声,人们陶醉于民歌的海洋,释放的心灵在天地间自由地舒展。民歌对于红水河中游流域壮族及其他民族群众而言,不仅是艺术,更是生活。民歌的传承、发展与活化源自民众基于日常生活的感知,他们对民歌的审美经验是无距离和融入性的,在歌声中,人们情与情相连,心与心相通,一个个凝聚亲缘、地缘、族缘、业缘、趣缘的“情感共同体”也得以有序串联。一言以蔽之,民歌在,传统即在,记忆即在,情感即在。

三、于前行中升华:流域民歌研究与应用策略展望

(一)与红色文化教育紧密结合

水流万里总思源,回溯新民主主义革命各个阶段可以发现,江河是孕育红色文化精神谱系的沃土。湘江战役、四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、八女投江、百万雄师过长江等无数为争取中华民族独立和自由舍身忘我的英雄故事及由之衍生的红色民歌,令我们永远心怀崇敬。

笔者自小生活的江西贡水流域位于原中央苏区腹地,是新民主主义革命的摇篮,富有光荣的革命传统。当时,中央苏区的干部群众用当地客家山歌音调填以新词作为战斗的武器,歌唱和捍卫来之不易的新生红色政权。“客家山歌所蕴含的朴素的人道主义情怀也由此得到升华,从‘儿女私情’到‘鱼水之情’,从‘个人苦难’到‘阶级仇恨’,从‘自发抗争’到‘自觉斗争’,客家山歌所建构的质朴的民间伦理在中央苏区红色歌谣中成功转化为崇高的革命理念”[28]85。贡水流域“山歌之乡”兴国县流传的“一首山歌三个师”的千古佳话①1933 年5 月,为了响应中共中央提出的扩红参军运动,壮大革命武装力量,粉碎敌人的军事“围剿”,兴国老百姓在县内多处搭起歌台,用山歌动员青壮年参加红军,连唱三天三夜,迅速掀起妻送郎、妹送哥、父送子参加红军的热潮。歌声中,兴国地方赤卫队、少先队整建制加入红军,三天之内就组建起兴国模范师、工人师、少工国际师走上战斗前线,受到中共中央通电嘉奖。,在中国民歌史乃至世界音乐史上都留下了辉煌灿烂的一页。

流域红色民歌藉由情动机制建构和触发的与红色精神、红色记忆有关的感知、诉说与互动等,是红色音乐文化遗产资源的重要组成。流域红色民歌同样是面向社会民众开展红色文化教育的生动素材,我们要特别要重视挖掘各流域红色民歌资源,不断创新保护与利用模式。可以通过专项调查评估,建立流域红色民歌文化遗产数据库,并考虑将红色民歌融入流域文旅观光、研学等活动,在当代“互联网+”新业态中充分利用好AR、VR、AI等数字化新技术及新媒体平台对红色民歌遗产进行全方位展示,让这些珍贵的红色资源在与现代文化的交流中不断升华其历史和社会价值,使红色基因薪火相传、历久弥新,为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。

(二)坚守铸牢中华民族共同体意识之基石

习近平同志指出:“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”多元一体的中华民族共同体是中国数千年发展的历史结晶,是各民族交往交流交融而成的有机整体,是以国家认同为基础而结成的不可分割的民族实体,也是承载和实现中华民族伟大复兴中国梦的国民共同体[29]46。中华民族多元一体格局下各民族音乐广泛交往、全面交流、深度融合的历史实践与当代现实,是以完整坚硬的文化基石持久铸牢中华民族共同体意识的关键要素。基于流域民歌视角探求各流域内多民族共生互嵌的关系格局,是流域研究的重要学术增长点。赵书峰教授研究团队在湖南省境内湘江、沅江、资江、澧江流域音乐文化调研中发现,便捷的水上通道网络为包括民歌在内的传统音乐开放性交汇渗融及音乐风格的多元构成提供了重要的前提条件,展现出音乐文化互动与交流下声音景观的“共存性”与“序列性”建构[30]95。的确,流域是生活于其间的不同民族共有的物质和精神家园,流域民歌是各民族心灵相通的文化纽带,它形塑并维系着流域整体文化生态的平衡,并为缔造巩固中华民族共同体提供了鲜活的艺术注脚。

随着现代化进程的沁润,日益便捷的交通和信息网络使人口、资源、文化等要素的流动传播能够轻易突破地理区划的局限。流域内外各民族主体间的迁徙和互动比以往任何时代都更为密切、频繁与深刻。各民族共建共享的流域民歌实践所显露的歌种声音和情感,深嵌于各民族交往交流交融的地理与文化空间,呈现出以中华民族共同体意识为经、以流域民歌多重性认同为纬的时代特征,该领域探索前景十分广阔。

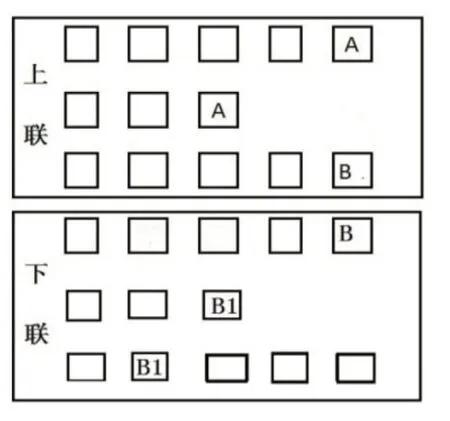

(三)家园遗产与文化圈层的新观察

流域民歌是流域内各族群众在“家园”里唱响的声音,是流域民众共同体对“家园关系”认知的倾情体验。作为一种“家园遗产”①“家园遗产”不仅是一个表述的概念,而且具有生产性和传承性的实在感,是特定地方的民众在历史的进程中“生产”(productive)出的一种产品“呈现”(present),同时具有“再生产”(reproductive)的能力,生产出具有可承袭产品“代表”(represent)。参见彭兆荣.论乡土社会·家园遗产·村落公园[J].贵州社会科学,2017(5):40.,流域民歌持续引导人们精神“归家”并“诗意栖居”。正如鱼儿离不开江河,流域民歌自然也无法离开特定的文化圈层。

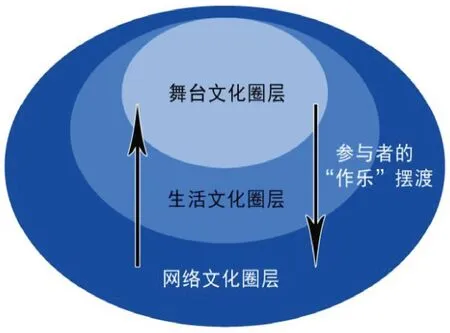

流域民歌总在找寻能够与时代相匹配的方式延续。在今天全球化进程的推动下,由“流域”“通道”“走廊”形成的具有历史感和真实空间感的音乐传播与流动之“路”,逐渐被发达的互联网等信息技术构建的虚拟传播之“路”所取代[30]100。微信、短视频等新兴社交媒介从根本上改变了流域民歌的传播样态,为所有民歌参与者甚至跨流域、跨国界的参与者营造出充分共享的传承创新空间,极大地缩短了他们共聚和互动的物理距离,并以之建构起以往任何时代都望尘莫及的流域民歌庞大文化圈层——“网络文化圈层”。①网络文化圈层其实也是后疫情时代我们接触与感知流域民歌一种较为直观和便捷的方式。举个例子,广西各流域内的“三月三”歌圩节,现已借助现代互联网信息技术形成广泛传播热度,从以往较为单纯的民间文艺活动升华为中华儿女共同参与的公共节庆文化,展现出中华民族团结一心、共筑美好生活的动人力量。

历史人类学家吴才茂教授曾提出“样式研究”“形态研究”“机能研究”“传承研究”等一系列富有建设性的流域研究多维路径[31]45。诚如斯言,作为蕴含流动特性与多种关系结构的“自然-文化”复合体,民歌默化于流域民众的生活与生命,牵系着文化的乡愁,其样式形态与演变机能裹挟着时代更迭、国家政策、社会分层、文化认同、个体创造等多重性传承因素。日常生活、民俗节庆礼仪等作为流域民歌存续发展的深沉支点,构建起流域民歌之“生活文化圈层”。它似一个中间圈,链接起流域民歌的“网络文化圈层”与“舞台文化圈层”。舞台文化圈层里的流域民歌展现,大都无法离开文化旅游、经贸交流、遗产政治等语境,由于舞台视听审美特性的需求,往往大量加入现代性、流行化、时尚化元素,并常常与其他艺术表演形式嫁接融合,形成传统的“发明”,此类案例不胜枚举。

相信读者已经看出,本文是以表演/欣赏情境及参与者数量作为依据,架构起流域民歌不同的文化圈层景观。但文化圈层的边界并不是封闭的,民歌参与者的“作乐”(Music Making)均可开放性“摆渡”于各圈层之间,这也使各圈层形态在时空延展中存在互动交融。民歌文化圈层亦能够与当下社会现实中的许多重大命题产生交集,如一带一路、乡村振兴、社会治理、文旅融合、新媒体产业、公共文化服务供给等。在“问题导向、需求牵引、应用为上”的思路引导下,流域民歌研究必将从单纯的音乐学洞见升级为跨学科协同互鉴,这需要学界同仁与社会各界有识之士共同努力。

图4 流域民歌文化圈层

四、结语

“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”家喻户晓的歌曲《我的祖国》以艺术的方式道出了中华儿女对江河这一生命家园与文化廊道持久而深沉的情感寄托。河流是人类生息繁衍的源泉,是文明肇始的渊薮,是动态而富有弹性的历史记忆的群集。“沿着江河这一文化脉流,生命与生态、族群与文化旁通统贯、循环反哺,世界万物得以生生不息”[32]94。

黄翔鹏先生曾有一句关于音乐传统变化与延续规律的经典论断:“传统是一条河流。”薛艺兵先生阐释道:“这是一个借助‘河流’所包含的时间概念(即河流流经的时间延续)和空间概念(即河流流域的空间延伸)的双重隐喻,用来说明作为人类历史长河中的音乐传统如同自然界的河流,是一个奔流不息、支脉纷杂、流变万千而又不离其源的动态过程。”[33]86作为唱在水上的文明,流域民歌对延续国家历史文脉、坚定中华民族文化自信及铸牢中华民族共同体意识意义深远。面向流域民歌的系统性学术梳理与实践作业,不仅能够揭示国家、社会、族群、个人等多元力量在流域内外生活中的运作机制,更是一种落到实地的对于生命和文化的真诚关注与理解。流域民歌的文化生命,是江河自然生命的拓展与延伸。在水、地、人、歌的相互作用中,我们目睹了流域民歌对于中国乃至人类历史文化做出的巨大涵养、连缀和推进,其不仅是流动的线性声音图景,更是动态的世界艺术遗产。

流域民歌裹挟着时代的洪流滚滚向前,既遇见了世界,也呈现着自己的精彩。流域民歌的知识潜藏不仅是自变与他变中的重溯过往,也在不断地畅想未来。在“行行重行行”探觅中华文明智慧的浓墨重彩中,流域民歌将指引我们深情展望更为符合中华历史文化经验的中国民族音乐学知识话语体系的建立。