血液标本不同保存时间、离心时间与速度及溶血对凝血实验检测的影响

陶景莉

云南省曲靖市第一人民医院 检验中心,云南 曲靖 655000

0 引言

凝血检测能够对患者是否发生血栓及凝血药物用量进行有效的评估,凝血酶时间(thrombin time,TT)、活化部分凝血酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)是主要的评估指标[1-2]。对于实验室检测而言,需要对一系列酶促反应终点进行监测,因而诊断结果较易受到诸多不良因素的影响,包括标本保存时间、离心时间与速度及溶血等,因此为确保获得准确的检测结果,则需要加强对上述因素的关注,并且采取科学有效的措施进行应对[3-4]。本文将对在进行凝血实验检测中标本不同保存时间、离心时间与速度及溶血对于检测结果的影响情况进行如下分析报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年4月-2020年7月到本院门诊就诊及收治住院的患者共120例,男79例,女41例,平均年龄(35.5±4.9)岁。所有患者均具有正常的凝血功能,需排除存在出血倾向的患者。

1.2 方法

(1)保存时间:将120例样本平均分成4份,在20℃~25℃的室温环境下进行存放,存放时间分别为1h、2h、4h,分别在不同的时间点对血液样本进行凝血四项检测。

(2)离心速度:选取40例采集量正常的凝血标本,将所有的血液样本进行平均分成两份,之后分别将两份样本装入干净的塑料试管中,均对两份样本进行离心处理,其中的一份样本的离心速度设定为3000r/min,另一份样本的离心速度设定为4000r/min,取上层血清,对样本进行凝血四项检测。

(3)离心时间:选取40例采集量正常的凝血标本,将所有的血液样本进行平均分成三份,之后分别将三份样本装入干净的塑料试管中,均对三份样本进行离心处理,将离心速度均设定为3000r/min,分别进行5min、10min、15min的离心处理取上层血清,对样本进行凝血四项检测。

(4)溶血:采集量正常的标本中溶血40例,重新抽取患者2mL的静脉血,对其进行凝血四项检测。

1.3 观察指标

①在凝血实验检测中不同保存时间对检测结果的影响;②在凝血实验检测中不同离心时间对检测结果的影响;③在凝血实验检测中不同离心速度对检测结果的影响;④在凝血实验检测中溶血对检测结果的影响。

1.4 统计学处理

所有数据资料收集后采用双录入方式录入Epidata,导入SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差()的形式表示,计数资料以率(%)的形式表示,分别使用t与χ2方式进行检验,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 不同保存时间对凝血实验检测结果的影响比较

在保存时间方面,即刻及1h、2h、4h标本的PT、FIB水平无差异(P>0.05);4h标本的APTT明显长于2h,TT明显长于2h,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 在凝血实验检测中不同保存时间对检测结果的影响()

表1 在凝血实验检测中不同保存时间对检测结果的影响()

注:相比于2h,#P<0.05。

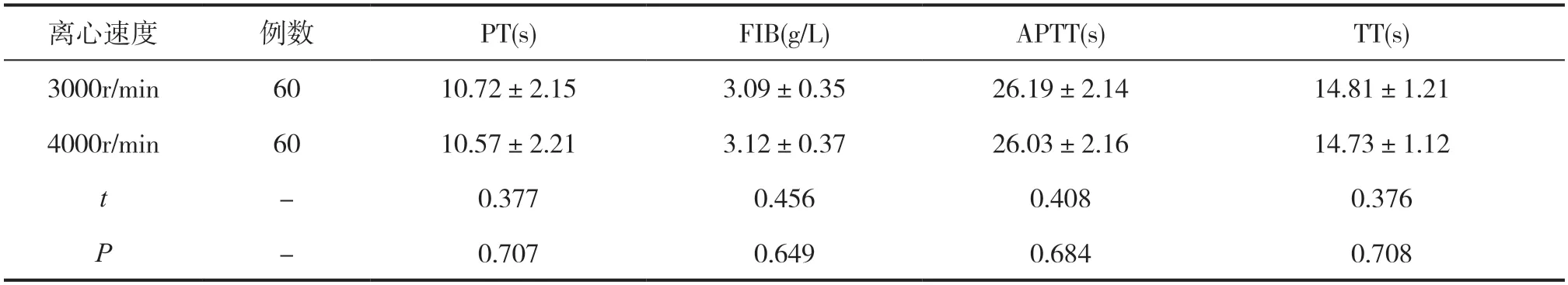

2.2 离心速度对凝血实验检测结果的影响比较

在离心速度方面,采取3000r/min与4000r/min的离心处理速度后观察,两组标本的PT、FIB、APTT、TT比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 在凝血实验检测中不同离心速度对检测结果的影响()

表2 在凝血实验检测中不同离心速度对检测结果的影响()

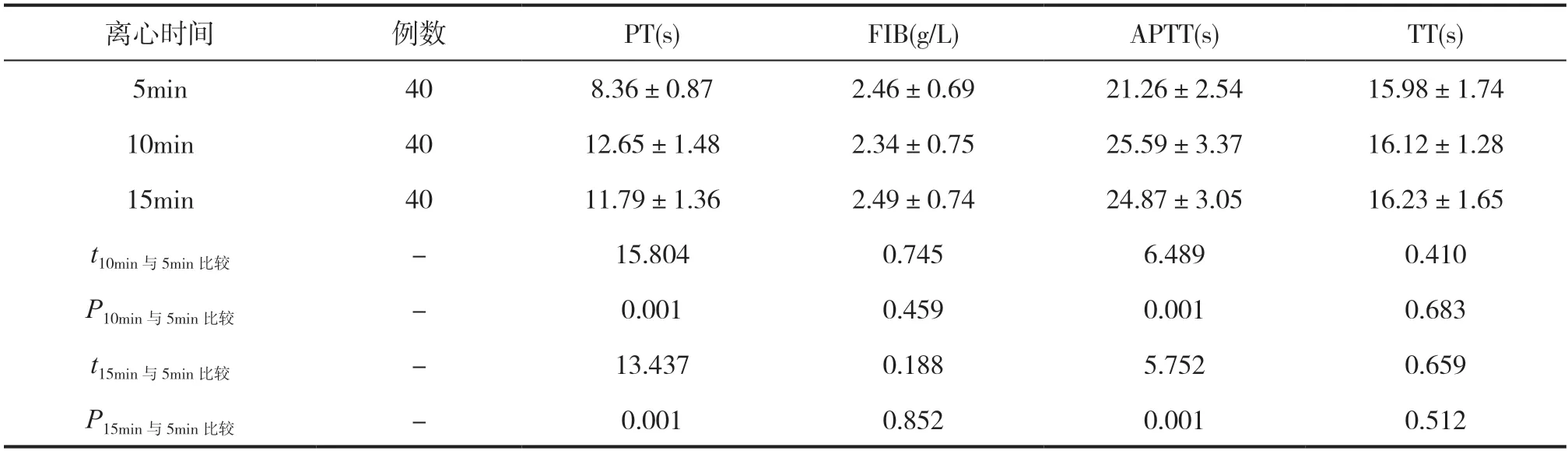

2.3 离心时间对凝血实验检测结果的影响比较

相比于离心10min与离心15min血液样本,离心5min血液样本的PT、APTT水平均显著降低;相比于离心10min血液样本,离心15min血液样本的PT、APTT水平均显著降低,差异具有较大显著性(P<0.05);但三种离心时间的FIB、TT水平相比较则并未具有显著的差异性(P>0.05),见表3。

表3 在凝血实验检测中不同离心时间对检测结果的影响()

表3 在凝血实验检测中不同离心时间对检测结果的影响()

2.4 溶血对凝血实验检测结果的影响比较

在溶血方面,正常标本的TT明显短于溶血标准本,APTT与PT明显长于溶血标准本,差异显著(P<0.05);但两组标本的FIB水平无差异(P>0.05),见表4。

表4 溶血对凝血实验检测结果的影响比较()

表4 溶血对凝血实验检测结果的影响比较()

3 讨论

研究表明,凝血标本的收集与前处理过程将会对实验室检测结果的准确性造成较大的影响,并且也是凝血四项检测结果准确性与可靠性的质量控制关键[5]。就一般情况而言,检验科对临床实验室检查的质量控制进行把控;然而通过临床实践证明,检验过程将会受到诸多不良因素的影响,并且经观察显示,约60%的检验误差发生于检验前,因此为确保检验结果的准确性与可靠性,则需要加强对标本采集与运送的质量控制[6-7]。PT能够对身体凝血指标情况进行良好的反映,而其中所包含的INR可用于监测服用抗凝剂的情况[8]。PT时间变长的主要原因在于缺少先天性凝血因子Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及纤维蛋白,若人体内缺少维生素K,则会缺少凝血因子,从而会延长PT[9],例如服用抗凝剂、体内纤溶过分亢进、严重的肝脏病变。而当人体内出现血栓、血液处于高凝情况时,则会使得PT缩短。APTT能够对人体内源性凝血功能的情况进行真实的反馈,可用于监测使用肝素量情况,当人体内缺少血浆因子Ⅷ、Ⅸ及XI的时,则会使得APTT在较大程度上延长[10-11]。例如对于患有XI因子缺乏症及血友病的患者,其APTT明显较长。当人体处于高凝情况时,APTT则会显著缩短,例如人体内凝血因子的活性增强以及血液中有促凝物质等,均会导致APTT缩短。TT表示纤维蛋白原转化为纤维蛋白人体处于血中纤维蛋白及纤维蛋白原降解产物(FDPs)的增多、异常血红蛋白血症、DIC纤溶亢进期及低纤维蛋白原血症均可以导致体内TT的升高,人体内TT的降低并没有显著的临床意义[12]。PT能够对人体内纤维蛋白的水平进行真实反馈,对于患有急性心肌梗死的患者,其PT会显著延长,而原发性纤溶症、肝硬化、DIC等疾病均可会缩短PT[13]。

相关学者的研究结果显示,当血液离开机体后,其本质便会开始发生变化,并且伴随着存放时间的不断延长,凝血因子将会逐渐消耗,最后甚至消失,进而会对检测结果造成较大的不良影响[14]。本研究的结果显示,在20℃~25℃的室温环境下,相比于即刻检测结果,存放1h后所得的检测结果并未表现出明显的差异性;但相比较于存放于2h所检测的结果,存放4h后检测APTT则表现出明显延长的情况,TT则表现出显著短的情况;存放4h与2h的PT与FIB检测结果并未表现出明显的差异性,分析原因在于长时间保存在室温条件下,易变凝血因子Ⅷ及Ⅴ因子对热表现出不稳定现象,导致凝血因子的活性不断丧失,从而对凝固时间产生影响,由此可知,在室温条件下伴随着存放时间的不断延长,虽然对凝血因子的APTT与TT会产生一定的影响,但并未对整体产生较大的不良影响。

在临床检验中标本发生溶血是一种较为常见的情况,通过研究表明,导致溶血发生的因素包括采血方式不当或离心操作不当,并且当发生溶血后,血液标本中的红细胞会发生破裂,血红蛋白会溢出;当成熟红细胞发生破裂后,将导致血小板第Ⅲ因子相似凝血活性的磷脂的含量在较大程度上提升,从而将会在较大程度上对凝血四项的检测结果造成较大的不良影响[15-16],正如本研究的结果显示,正常标本的TT明显短于溶血标准本,APTT与PT明显长于溶血标准本,差异有统计学意义;但两组标本的FIB水平无差异,由此提示当标本发生溶血后将会导致APTT与PT缩短,使得TT延长,从而影响检测结果的准确性。

在实验室检测中检验人员将血浆作为检测标本,因此在进行检验前需要对血浆进行离心处理,依据标准可知,临床中主要使用3000r/min离心15min的“低速离心”模式[17]。对于本研究而言,检验人员对比4000r/min离心5min模式,通过结果可知,3000r/min离心15min与4000r/min离心5min后两组标本的PT、FIB、APTT、TT均无差异,由此提示加快离心速度,缩短离心处理时间,将不会对检测结果造成较大的不良影响,可在一定程度上取代3000r/min离心15min的“低速离心”模式。

基于上述论述,为确保检测结果的准确性,在采集患者的血液样本后,需要将其存放于密闭环境中,并且需要及时将其送至检验科进行相应的检测;同时样本采取人员需要掌握正确的采集方式,并且在采集血液样本后需要进行正确的存放,从而能够避免血液样本发生变质;除此之外,在检验过程中,检验人员还需要严格按照标准方式进行检测与记录,确保检测的准确性。

除上述措施外,为了确保凝血检验中的各项目数据的准确性,还需要确保检测工作的细致性与全面性,尤其是细节方面,主要包括如下内容:第一,确保采血流程的规范性。在进行凝血检验工作前,检测人员需按照规范的流程进行采集血液工作。采血的过程需要由专人执行操作,以便能够确保样本数据的准确性。不论是血液的采集还是运输、保存,相关人员均需要严格依据要求与标准严格执行,及时将采集的标本送至检验科,以防止红细胞受到破坏,从而确保检验数值的准确性[18]。第二,提高标本的处理技术性。对标本的处理对凝血检验项目存在较大的影响,尤其是离心处理的工作有严重的影响,本研究的结果对其进行了证实。为了减少标本处理对检验的不良影响,在检测前需要对检测设备进行彻底消毒清洁,尽量避免标本过度振荡或受到不良刺激;谨慎使用抗凝剂,特别是需要加强对使用量的关注;离心处理的时候需要加强对血浆的含量的关注;离心处理后避免标本日晒或受到其他污染。第三,严防溶血标本。患者的静脉血本身在检验前就需要进行检查,要防止因为离心或其他的原因而导致标本溶血,若标本已出现溶血情况,则需要重新抽取静脉血行凝血检验,以此确保凝血检验结果的准确性[19]。第四,应当避免人为因素的影响。检验工作应该由拥有丰富经验、技术优良并且责任心强的专业人员来执行操作。第五,使用规范的抗凝剂。在血液样本采集后,为避免其发生凝固情况,则规范的抗凝剂使用必不可少,在血液采集前8h需要告知患者禁食禁饮,样本保持空腹状态,避免对血液标本产生不良影响。在血液标本采集工作完成后及时进行密封,并在第一时间将其送至检验科,检验人员需要严格按照规范步骤与要求进行检验,以确保检验结果的准确性[20]。第六,避免仪器因素影响或人为导致误差。凝血检测离不开仪器应用和人的操作,对此检验实践中需要加强对上述因素的重视,仪器准确性与精密度影响检验结果,因此在进行凝血检查前,需对仪器设备行常规检查;同时检验人员需要具有专业技能,因此检验工作需任用经验丰富、技术优良、责任心强的人员执行操作。除此之外,针对目前尚不明确的影响凝血检验项目的因素,临床应加大力度,使凝血检验流程进一步透明化,为检验准确性奠定坚实基础。

综上所述,本研究认为室温保存时间过长与标本溶血均将对凝血实验检测造成不良影响,需要及时进行送检,并且需要采取正确的采集方式,以确保检测结果的准确性。