情感信任对医生工作干涉家庭水平的影响

杨 畅,包元杰,王杰锁

1中国人民大学公共管理学院,北京,100872;2国家卫生健康委干部培训中心(国家卫生健康委党校),北京,100024

工作家庭冲突是工作角色和家庭角色相互矛盾而产生的一种角色冲突,会导致许多的不良后果[1]。大多数学者认为工作家庭冲突由两个具有方向性的维度构成,即工作干涉家庭和家庭干涉工作[2]。已有研究显示,个体感知的工作干涉家庭程度显著高于家庭干涉工作程度,因而工作干涉家庭对工作家庭冲突的解释力度更大,同时也对结果变量更重要[3]。工作干涉家庭会带来生活幸福感降低、工作倦怠和离职意愿上升等一系列不利影响[4],因而受到了学术界的普遍关注。目前对工作干涉家庭的研究大多集中于教师、警察和护士等,对医生群体的研究相对较少[5]。现有文献主要关注工作干涉家庭的产生原因、不良后果以及影响机制[6],对缓解策略的研究相对较为缺乏,并对社会资源类变量(如情感信任)是前因变量还是调节变量存在争议[2,7]。同时,还未有研究分析过在什么情况下情感信任才能缓解工作干涉家庭。因此,两者间的关系及其边界仍需要进一步研究[5]。

信任是对他人行为的认知和心理状态,包括情感信任与认知信任[8]。情感信任随着双方关系发展而建立,是基于合作互惠的社会交换而形成的一种较为深入和稳定的社会关系[9]。医生与领导间的情感信任是医生的一种重要社会资源,往往产生于领导对医生的关心与照顾、双方行为的一致以及频繁的非正式交往等,象征着高质量的领导-成员关系和积极亲近的情感体验[9-10]。大量实证研究表明,各种社会资源有助于缓解工作家庭冲突和提升幸福感[11],其中来自工作领域的社会资源更能有效降低工作干涉家庭程度[6,12]。医生与其直接领导间建立情感信任能够给予医生一定的情感慰藉和心理支持,增加其工作资源,缓解工作上的紧张局面,进而有效改善医生的工作干涉家庭状况。基于此,本研究聚焦我国公立医院医生中普遍存在的工作干涉家庭现象,探讨情感信任对医生工作干涉家庭水平的影响以及医患关系和工作中心性在其间的调节效应,并据此提出相应的对策建议,以期为改善我国医生的工作家庭关系提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

于2021年5-6月,在国家卫生健康委组织的公立医院院长培训课程上邀请学员参与调查,并请求其将电子版问卷链接转发至单位微信工作群,邀请本单位在职医生参与调查。本次调查为横断面调查,招募到江西省、广东省、北京市等11个省级行政区各级公立医院的医生作为研究对象。共发放并收回513份问卷,对其中有规律作答和不完整回答问卷进行剔除后,得到488份有效问卷,问卷的有效回收率为95.13%。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表。包括受访者的性别、年龄、职称、受教育水平、婚姻状况等一般人口学特征。

1.2.2 情感信任量表。采用Zhang等开发的情感信任量表[13],共5道题,采用5点计分,得分越高表明医生与其直接领导间的情感信任越高。本研究中该量表的Cronbach's alpha为0.89。

1.2.3 医患关系调查问卷。采用在DDPRQ-10(difficult doctor-patient relationship questionnaire-10)问卷基础上修订形成的中文版DDPRQ-8问卷,该问卷被多次引用并被证明具有较高的信度和效度[14],共8道题,采用6点计分,从1到6分别表示“完全不是”到“非常”。得分越高表明医生感知到的医患矛盾越多、医患关系越紧张。本研究中该问卷的Cronbach's alpha为0.82。

1.2.4 工作中心性量表。采用Carr等开发的工作中心性量表[15],共5道题,采用5点计分。得分越高表明医生认为工作相比家庭更重要。本研究中该量表的Cronbach's alpha为0.84。

1.2.5 工作干涉家庭量表。采用Carlson等开发并由刘家国等翻译的工作家庭冲突量表中测量工作干涉家庭的子量表[16-17],共4道题,采用5点计分。得分越高表明医生认为工作对家庭的影响越大。本研究中该量表的Cronbach's alpha为0.82。

1.3 统计学方法

使用SPSS 26.0录入数据并进行描述性统计分析、相关分析和信度检验。通过分层回归检验情感信任对医生工作干涉家庭的影响,以及医患关系、工作中心性的调节效应。采用Bootstrap分析方法验证双重调节效应。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

共调查488人,其中男性193人(39.5%),女性295人(60.5%);平均年龄为(34.57±7.76)岁;初级职称235人(48.2%),中级职称205人(42.0%),副高级职称38人(7.8%),高级职称10人(2.0%);大专及以下学历191人(39.1%),本科学历255人(52.3%),硕士及以上学历42人(8.6%);婚姻状况为已婚的有398人(81.6%)。

2.2 共同方法偏差检验

使用Harman单因子检验法进行探索性因子分析[18],共得到4个特征根大于1的因子,第1个因子对总方差的解释为23.19%,并未超过25%。因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

2.3 情感信任、医患关系、工作中心性及工作干涉家庭的描述统计与相关分析

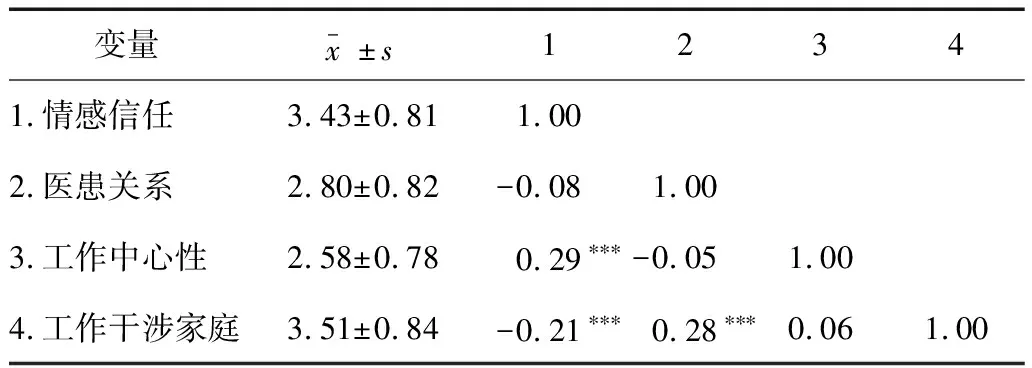

如表1所示,本次调查中公立医院医生的情感信任得分为(3.43±0.81),医患关系得分为(2.80±0.82),工作中心性得分为(2.58±0.78),工作干涉家庭得分为(3.51±0.84)。Pearson相关分析结果显示,情感信任与工作中心性正相关(r=0.29,P<0.001)、与工作干涉家庭负相关(r=-0.21,P<0.001),医患关系与工作干涉家庭正相关(r=0.28,P<0.001)。

表1 变量描述统计和Pearson相关系数(n=488)

2.4 分层回归分析

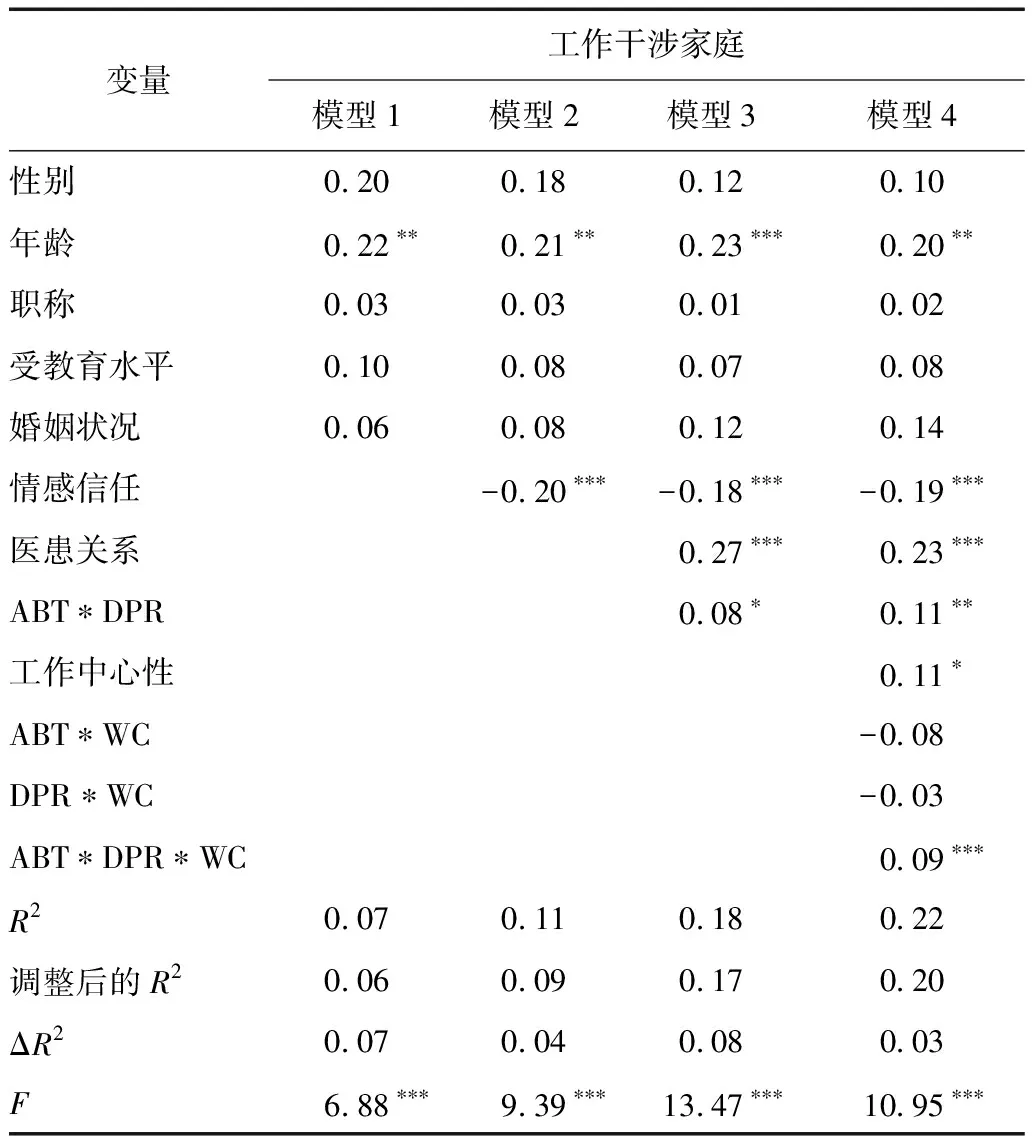

采用分层回归对变量间关系进行检验,结果如表2所示。模型1考察5个控制变量的影响,模型2将情感信任引入方程,模型3将医患关系以及情感信任和医患关系交互项引入方程,模型4将工作中心性、情感信任和工作中心性交互项、医患关系和工作中心性交互项以及三重交互项引入方程。

表2 分层回归分析结果(n=488)

2.4.1 情感信任对工作干涉家庭的直接效应检验。由模型1可知,情感信任对工作干涉家庭的回归系数为负且显著(β=-0.20,P<0.001),证明情感信任与医生工作干涉家庭具有显著负相关关系。

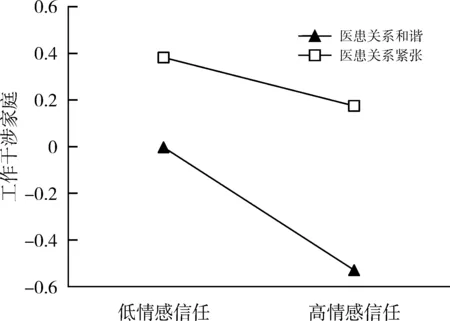

2.4.2 医患关系的调节效应检验。模型3结果显示,情感信任与医患关系的交互项系数为正且显著(β=0.08,P<0.05),交互项系数与情感信任的直接效应系数方向相反,说明医患关系在情感信任与工作干涉家庭关系间发挥负向调节效应。此外本研究还根据Aiken等的建议绘制出医患关系的调节效应图[19]。如图1所示,当医患关系较和谐时,情感信任对工作干涉家庭的负向作用较强(β=-0.26,P<0.001);而当医患关系较紧张时,情感信任对工作干涉家庭的负向作用有所减弱(β=-0.10,P<0.05)。说明随着医患关系愈发和谐,情感信任与工作干涉家庭的负相关关系越强。

图1 医患关系的调节效应

2.4.3 医患关系和工作中心性的双重调节效应检验。模型4中,情感信任、医患关系和工作中心性的三重交互项在回归分析中显著,表示医患关系和工作中心性存在双重调节效应(β=0.09,P<0.001)。同样,本研究也将双重调节效应展现为图2。由图2可知,对高工作中心性的医生而言,情感信任对工作干涉家庭的影响在医患关系紧张时不显著(β=-0.07,P=0.43),在医患关系和谐时为负且显著(β=-0.46,P<0.001),情感信任对工作干涉家庭的影响在两种不同医患关系情形下存在显著差异(Δβ=0.39,P<0.001)。对低工作中心性的医生来说,无论医患关系紧张或和谐,情感信任对工作干涉家庭的影响都不显著(当医患关系紧张时,β=-0.10,P=0.13;当医患关系和谐时,β=-0.13,P=0.08),此时情感信任对工作干涉家庭的影响在两种不同医患关系情形下并不存在显著差异(Δβ=0.03,P=0.68)。综上,当医患关系较和谐且医生工作中心性较高时,情感信任与工作干涉家庭间的负相关关系更强。

图2 医患关系和工作中心性的双重调节效应

3 讨论

3.1 当前医生的工作干涉家庭程度较高

我国公立医院医生的工作家庭关系并不乐观,在本次调查中普遍存在较高的工作干涉家庭情况。这一研究结论与冯鹤媛等得到的护士群体工作家庭冲突较为严重的研究结果相呼应[20],也与唐汉瑛等对临床医生工作家庭冲突的研究结果相一致[5],切实表明当前我国医护工作人员的工作家庭关系堪忧,亟需医院管理者加以重视和关注。医生出现工作干涉家庭是由于长时间、高强度的工作提高了工作要求,超过了个体资源所能应对的范围,进而挤占了本该属于家庭生活的时间和精力。2017年发布的《中国医生生存现状调研报告》显示,77%的医生曾一周工作50小时以上。鉴于当前我国医生群体感知的工作干涉家庭程度较高,在医院的日常管理实践中,科室领导可以从建立情感联系方面着手进行干预,在努力改善医患关系的同时针对不同生活导向的医生采取不同的关怀举措,缓解其工作干涉家庭程度。

3.2 医生和直接领导间的情感信任与其工作干涉家庭水平存在相关性

研究结论表明,医生与其直接领导间的情感信任越高,则其工作干涉家庭程度越低,研究结果支持了社会资源是工作干涉家庭前因变量的观点[7]。根据工作要求-资源模型,个体当前职业工作要求和所拥有工作资源的相对大小会对工作家庭关系产生重要影响,医生作为一种人际工作要求较高的职业,在帮助和救治病患时往往会消耗大量的情感资源,容易导致精力不足、过度疲惫甚至情感耗竭,进而造成工作家庭冲突[21]。直接领导的情感信任作为一种重要的社会资源,能够带来友善、亲近的情感体验,有效弥补医生在工作中的情感消耗,提升工作资源,激发积极情感,降低工作倦怠,缓解工作干涉家庭程度[22]。因此,医院可以以科室为单位,鼓励科室领导与本科室内医生多进行有效、深入和坦诚的沟通交流。在管理实践中,一方面可以对科室领导开展沟通交流、共情能力和心理知识等方面的培训,提升其人际交往的能力,另一方面也可以通过提供相应措施,如举办谈心会、开展心理疏导等来帮助医生和科室领导建立情感联络。

3.3 医患关系质量调节了医生情感信任与工作干涉家庭的关系

研究发现,情感信任对医生工作干涉家庭水平的影响作用受到医患关系质量的调节,医患关系较紧张时,情感信任对医生工作干涉家庭水平的缓解作用较小。医患关系不仅对医生的工作绩效有着重要的影响[23],还决定了情感信任对工作干涉家庭的作用边界,这提醒医院及管理者需要特别重视医患关系,避免发生医患矛盾。医院可以适当减轻医生的工作量,保障诊疗质量,提高患者满意度,并为医生提供语言技巧、安全培训和心理疏导等方面的帮助[24]。同时,医院还应积极和各职能部门协调配合,严厉打击医闹现象,切实维护好医生的正当权益。

3.4 医患关系和工作中心性在医生情感信任与工作干涉家庭关系间发挥了双重调节效应

研究显示,医患关系和工作中心性在医生情感信任与工作干涉家庭关系间存在双重调节效应。低工作中心性的医生认为家庭比工作更重要,因而会主动采取措施避免工作对家庭生活产生负面影响,所以无论医患关系紧张或和谐,情感信任都不会对工作干涉家庭产生显著影响。而当高工作中心性的医生感知到医患关系紧张时,情感信任对工作干涉家庭的影响不显著,但当医患关系和谐时,情感信任能够有效缓解工作干涉家庭程度,并在两种情形下差异显著。研究结果证明了外部环境(医患关系)和个体差异(工作中心性)在缓解医生工作干涉家庭中的重要性。正如Wallace等所指出的,医患关系已经成为医生主要的工作压力来源,医患关系的好坏不仅关系到医生的身心健康和人身安全,还会影响其工作状态和情感稳定[25]。和谐的医患关系代表着安全稳定的工作环境,不但有益于提升患者的信任和治疗效果,还能缓解医生的工作压力,提高其工作满意度和整体幸福感[26]。此外,由于价值观差异影响了个体对工作、家庭关系的认知,所以当医生认为工作相对家庭更重要时,会更加重视在工作中的感受和体验,同时也更容易将工作上的情绪带入到家庭生活中[27]。对高工作中心性的医生而言,在安全和谐的工作环境中感受到直接领导的情感信任会产生更为强烈的积极情感,带来良好的工作体验,进而形成工作对家庭的积极溢出,降低工作家庭冲突。因此,医院管理者应该了解医生的生活导向,重点关注高工作中心性医生的工作环境。在建立安全和谐的工作环境同时,还应尽量选择高工作中心性的医生进入医院队伍。此外还可以对本医院的医生进行相关培训,提高其工作中心性。