让蝴蝶落在花上

□杜卫东

1

没有见过作家陈仓,但这并不妨碍我对他展开想象。

此刻,我的脑海中浮现出这样的景象:深山古寺、青灯黄卷,一个布履青衣的僧人端坐在庄严肃穆的佛龛前,双目微闭,手捻佛珠。庄重、清脆的木鱼声穿越袅袅青烟,融入世相的深处,融入历史的永恒……

这个想法有些荒诞。不过,我实在无法把陈仓和一个都市白领联系起来,更遑论把他与名利场上那些热衷于鲜花与掌声的簇拥,顾盼自雄、自以为是的作家和诗人等同。可是,陈仓就是一家新闻媒体的职场白领,一位创作颇丰、佳作迭出的优秀作家和诗人,尽管他低调、谦和,像一株低垂的麦穗。

似乎命中注定,陈仓一生与庙宇有缘。

十八年前,当他作为一位从大山里走出的旅行者,闯入上海这座中国最时尚的都市时,首先让他血脉偾张的建筑竟是静安寺。他觉得这座金碧辉煌、肃穆庄严的所在,应该是神仙居住的地方;而他在陕西丹凤县的老屋,也坐落在村里一座寺庙的废墟上,巧合的是,那座曾经的寺庙也叫静安寺。这位在上海无亲无故、无根无基的陕西汉子,因为静安寺,一下子迷恋上了气势恢宏的上海;他人生中的一个重要起点——《上海青年报》,恰巧与静安寺咫尺之遥。一切皆有因果,他生命的根须开始植根于这块神奇的土地。

陈仓决定扎根上海时,我由《人民文学》调任《小说选刊》主编。他“进城系列”的成名之作《父亲进城》,在七年后送到了我的案头。

那是北京一个冬日的傍晚。北风打着呼哨掠过窗棂,夕阳已经坠入楼群,余晖像是上天褪色的胭脂,抹在灰蒙蒙的天际线上,有些萧瑟,我却被小说浓浓的亲情感动了——定居上海的儿子,本想让留守农村的父亲过上城市的幸福生活,没想到老人进城以后却发生了很多令人尴尬、啼笑皆非的事。这是一篇带有强烈血缘叙事特征的小说,生活的艰辛、父亲的执拗,在作者的笔下鲜活而饱满,许多细节如高尔基所说,“是用皮肉熬出来的”。在作者节制而冷峻的叙述中,人生的处境虽然困顿,爱的音符却始终回荡其间。陈仓像是一位辛勤的守护者,轻轻拨亮生活的炭火,把尚在燃烧的木炭逐一拣出,温暖着四周的每一个人。

后来我知道,陈仓是由诗人转型小说家的。无论是诗、散文抑或小说,他的作品无不彰显着人间大爱:

父亲坐在一堆玉米秆上问我/太阳像什么呢/我说像一粒玉米/父亲坐在村口的大槐树下问我/太阳像什么呢/我说像一片叶子……那年七月母亲离开之后/父亲坐在一座刚刚隆起的坟头/点上一支支烟望着天空一遍遍考我/这里的太阳像什么呢/我一直/憋到天黑以后也没敢回答/我知道从那天起,太阳已经/变成了父亲忍着的一滴眼泪。(《天问》)

这样的诗句平淡无奇,其中流淌的爱却炽热得如岩浆奔涌,冷峻得似高山雪崩,与时下文坛书写的冷酷、残忍、虚情假意,可谓北辙南辕,令人椎骨铭心,痛彻心扉。

契科夫曾在《对艺术法则的探求》一文中说,人们可以把各个时代艺术家创作的最优秀的作品收集起来,放在一起,使用科学方法来理解,其中有一种什么共同的东西,使它们彼此相近,成为它们价值的原因,这种共同的东西就是法则。

法则是什么,契科夫没有说,我给它的定义是:爱!

陈仓说,他不喜欢黑暗、颓靡的书写。如同一个人在黑夜里行走,他不愿意告诉人们黑夜没有穷尽,妖魔隐匿其中。他更愿意用爱点燃一盏灯,和读者结伴同行。他书写乡土文明与城市文明的反差,必然要触及人性中的冲突与矛盾,但是他着力描写的是两种文明的融合,着力揭示的是人性中的光明。即便是悲剧,陈仓也会为作品铺满爱的底色。

在长篇小说《止痛药》中,面对生活的艰辛,只有十四岁的凤妹背着比她还要高的鸟枪出发了——为病中的父亲去狩猎。来到白雪飘洒的密林,她发现,橡树是那么沧桑,白桦树是那么青春,松树是那么高傲,就像她们一家三口,都是上苍绘成的一副美丽的山水。当她期盼的猎物——一大一小两只像雪团一样滚动的羊妈妈和小羊羔终于出现时,凤妹却不忍扣动扳机,因为她突然有些犹豫,还有许多忧伤。她把枪架在一棵白桦树上,向天空开了一枪,她当然不用担心猎物受伤,因为枪口根本没有指向它们。她担心的是中枪的白云会不会痛楚?

这样充满善与爱意的描写,在他的作品中俯拾皆是。

阅读陈仓的作品,我们既穿行在一个贫瘠、困顿的世界,又时时在一个纯真洁净的天国里徜徉。就是在这样充满诗意的叙述中,生活的溃败纤毫毕现。《止痛药》中,因为世俗的鸿沟,陈小元被深爱的女人凤姐抛弃;孝顺的女儿凤妹用酒为父亲陈小元疗伤,殊不知千辛万苦找来的酒竟是用工业酒精勾兑的毒水。只不过,陈仓在揭示生活的创伤时,也在努力寻找医治它的良药。因为他知道,“生动的东西才能附着灵魂,光明的东西才有深意,火焰才可以让人去飞翔”。小说结尾,凤妹孤身一人到上海寻找凤姐,冥冥之中在静安寺偶遇朝思暮想的妈妈。母女俩隔着雕花窗棂的惊鸿一瞥,留给我们的是无尽的遐想与企盼。

2.以静写动。也就是原本是动态的事物,看起来却是静态的,或者把运动的事物当作静止的事物来写,想象并描写出动态事物在静止时的形态和神态。如:

草丛中,蝴蝶正围绕着花儿飞翔。

2

我固执地认为,文学发展到今天,技术已趋向完善,对于一个成熟的作家,其作品的美学层次主要由他的爱、真诚与悲悯决定。在答“中国作家网”记者问时,我曾强调:文学的道德原则和文化使命是什么?它应该是从积极的方面去影响别人生活的一种手段。巴金先生曾经坦言:“我写作只是为了一个目标,就是对我生活其中的社会有所贡献,对读者尽一个同胞的责任。如果我的作品能够给读者带来温暖,在他们步履艰难的时候能够做一根拐杖给他们一点力,我就十分满意了。”托尔斯泰是世界文学高峰,他的作品所以能够穿越时空而不朽,是因为他终其一生都不曾放弃“对真理和博爱的渴求”。俄罗斯作家普遍富于宗教情感、忏悔意识和自我完善精神,他们身上所具有的博爱情怀以及浓浓的忧郁气质和坚韧品格,体现了俄罗斯文学的精神传统,也是俄罗斯文学走向伟大和高贵的途径。我们知道,托尔斯泰出身于贵族,拥有大片庄园和成群的农奴。但是,他却对这种奢侈的生活深感厌恶和羞愧。晚年时他只身出走,几天后病逝在一个名叫阿斯塔波瓦来的小火车站的长椅上。这位老人留给世界的最后一句话是:“不要管我了,世界上比我更困难的人多的是,去照顾他们吧!”很难设想,如果巴老和托翁是内心龌龊、自私狭隘的人,怎么会以小说叙事成为人类的良心?

陈仓的作品,显然受到中国现代文学“为人生”写作传统和俄罗斯文学精神的影响。他说自己的作品有一个主题:人世间永远不会失效的,除了善意还是善意,除了光还是光。因为秉承这样的创作理念,陈仓笔下的景物,大到山川河流,小至一草一木,都被爱所润泽;他塑造的众多人物:我、父亲、姐姐、白素贞、陈元、陈先土、麦子甚至小胡子,没有一个血管里流淌的不是善与爱。即便面对生活的挫折、人世的险恶、狰狞的命运,他们用以疗伤的也是爱,回馈生活的还是爱。他们身份卑微,命运多舛,却因为爱的播撒而独立寒秋,正气凛然。在红尘滚滚的尘世,他们像身披霞光的天使,用爱润泽着龟裂的人心与世道。

陈仓说他的文字都是在夜色弥漫的时候完成的,为了不影响别人休息,有时要关掉灯,仅凭着荧光输入文字。我想,胎儿也是在黑暗中孕育的,麦子也是在黑暗中拔节的;黑夜给了我们黑色的眼睛,我们却要用它来寻找光明。陈仓的文字,虽然没有被阳光照射,没有被灯光点亮,但是这些在黑暗中写出的文字,却总是与阳光为伍,与爱为伴。他的文字是黑夜中绽放的昙花,因为灌注着生命的精血,所以鲜活并高贵。当然,作家内心的撕裂与纠缠,又是局外人难以体会的:

我漂泊的一生/可能需要两个坟墓/一个要用故乡的黄土掩埋我的影子/一个要用他乡的火焰焚化我的肉体/我在此立下一份遗嘱——在我死后/仅剩下一把骨头与几朵白云的时候/请不要让我自己和自己分开,分开/在那块金色的麦地里无名的小河边/为我的肉体与灵魂再安排一次重逢/让它们相互拥抱一下相互搅拌一下/就像安排一只蝴蝶落在一朵花上/我这世上最弱小在动荡的一根杂草/怎么经得起凌厉的风/撑得起两个碑。”(《两座碑》)

这是一首令人泪奔的诗。即便我们没有漂泊的背景,也会感同身受,体会到作者内心难以言说的撕裂、纠缠与爱。

其实,城市化进程的加快,并没有弥合城乡对立的两元结构。无数在时代浪潮中漂泊的新移民,回首是荒芜、破败的故乡,无法回归;前行是如万花筒一样变幻莫测的新世界,难以融入——内心的挣扎、痛楚可想而知。离开故土的牵挂,使他们肝肠寸断,融入新生活的努力,又让他们筋疲力尽。在时代的夹缝中,他们背负着常人难以背负的重担,筚路蓝缕,艰难前行。如何构建一个灵魂与肉体融合的新故乡,是陈仓的主要叙事脉络;以《父亲进城》为代表的“进城系列”,回望无法回归的故乡;以《地下三尺》为代表的“扎根系列”,致敬收留游子的都市。这是陈仓着力描绘的文学图谱。他以敏锐的文学触角,触摸了社会机体这一最敏感的部位,书写了大移民时代无数普通人悬浮与漂泊、安家与扎根的生命历程。而这两个系列的最大变化,就是后者对待这个世界的态度更加温暖。像是打铁,两块铁放在炉子里不停地加热,给予足够的温度,才能被焊接在一起,熔化在一起。在温暖面前,再深的隔阂也会被弥合。

根向下深扎,果实却朝上生长,因为地上是一个明媚的世界。

3

十年前签发了陈仓的中篇小说《父亲进城》不久,我便退休了。

前些时候偶然取得联系,我没有想到,他对《父亲进城》被《小说选刊》转载的旧事记忆犹新,甚至背得出编辑对这部小说的每一句评语。他说他没有想到这篇散文化的小说能被《小说选刊》头题转载,更不讳言对他以后创作的强大助力。提起在文学道路上扶植过他的编辑,一口一个“他们都是我的贵人”。陈仓在微信交谈中谦逊、低调,也令我颇为感慨。他心怀感恩、待人真诚,在功利的文坛已十分珍贵。以我有限的阅读经验,陈仓已经具备了成为一个大作家的潜质。他的诗文和小说,都厚重、深沉,充满情感的力量,令读者为之动容;可是他却一再表示自己起点低、底子薄,还有很长的路要走。他感恩每一个帮助他的人,也感恩曾经对他冷漠的人。他说无论是帮助过他的人还是冷漠过他的人,都成为了他前行的助力。是的,善良让陈仓把无尽的爱献给了他周围所有的人;同样也是善良,让爱不曾错过他,使今天的陈仓风生水起。

在网上,我看到过一个陈仓回乡看望父亲的视频。

画面中,始终只有父亲出镜。那是一位质朴、勤劳的农民,脸上布满沟壑,目光尽显沧桑,犹如罗中立笔下的“父亲”。置身荒芜、破败的老屋前,陈仓在画面外和父亲有一搭无一搭对话。儿子要带他到上海长住,老人以种种理由抗拒:因为上海买菜都要钱,没有柴火烧火;因为离开家乡他就头疼,马上要点芋头;因为村里有人死在了新疆,三个儿子拉他回家乡土葬,雇了一辆车,跑了三天三夜,花了好几万块钱。“才死的,”老人望望遥远的天边,加重语气强调,随即伸出因劳累已骨节变形的手指,揉揉被风霜吹皱的鼻子,一时放空了眼神。那目光迷茫、无奈又略显无助。陈仓的声音平静,但平静下掩盖的却是巨大的情感漩涡。他说,我天天为父亲祈祷,希望他老人家长寿。父亲多活一天,我的故乡就多存在一天;他离开了,我的故乡就只剩下一座坟。如果把故乡比作村头的一棵大树,父亲就是挂在树梢上的最后一片叶子,我担心这片叶子随时会被风吹落。

善良是从骨子里散发出来的温度,它可以让一个人的灵魂在滚滚红尘中变得卓越而高贵。1987年的诺贝尔文学奖授予了一位俄裔美籍诗人,他的名字叫布罗茨基,他说:“无论在生活中还是在纸张上,无论是通过行为还是借助修饰语,能让一个人保持住尊严的东西,只有善良。”陈仓的善良,决定了他的文学情怀,这种文学情怀受到了优秀文学传统的浸润,也带有明显的家族基因。在散文《拯救父亲》中,我们看到陈仓一家的浓浓亲情。已经不能进食的父亲,为了让归来的游子心安,装作很香甜地咀嚼着儿子买回的锅盔;女儿为便秘的父亲塞入开塞露,细心而坦然;而陈仓唯一的哥哥在一次车祸中,为了救弟弟舍身赴死。他们一家人的生活曾经贫困、艰难,却因为有了爱而活色生香。

没有见过陈仓,但是在阅读他作品的过程中不难勾勒出他的样子。

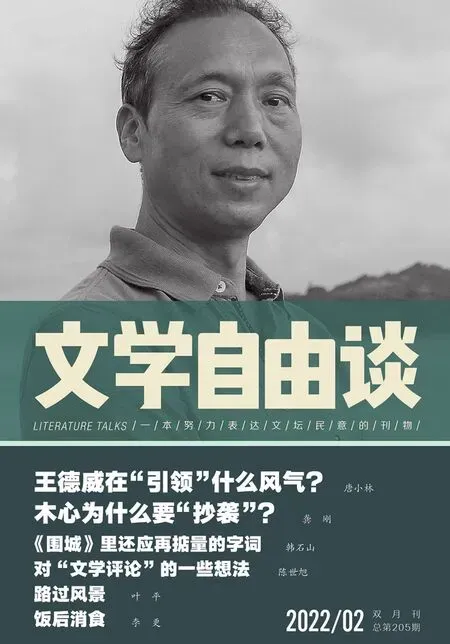

陈仓说自己颜值不高但十分面善,我深以为然。在《北京文学》的封面上见到陈仓肖像:圆脸,光头,谦和,略显木讷;不过,目光淡定而真诚。透过眼睛,我们看到的是星空和海洋,否则,就无法理解氤氲在他所有作品中的善与爱。陈仓说,陌生人常常误以为他是僧人,问你这个出家人为什么没有戒疤?陈仓就告诉他们,他的戒疤烧在心里,又被注入在文字中,成了他小说的识别符号。

识别符号是什么?陈仓说,我的作品核心价值就是善。

陈仓注定与静安寺有缘,他曾幻想入寺参禅、礼佛诵经。其实,心才是最牢固的加持,有善良长住,心就如一潭清水,永远不会枯竭。虽然,陈仓没有住进金碧辉煌的静安寺,日日伴青灯黄卷,却在另一处比静安寺更恢弘的殿宇中找到了自己的皈依之地——那就是以播撒真善美为宗旨的文学殿堂。在这里,他心如止水,心怀善念,通过自己的作品,向人世间发出一声声爱的祝福,那是他心中淌出的血,眼里流出的泪。只要山河不朽,他的祝福就不会终止。

陈仓相信,只要拥有了足够的爱与善良,世间的不幸都可以得到医治;纵然风急雨骤,蝴蝶也会落在花上。