《湖北学生界》的传播对武昌首义的思想动员

加敏

(中南财经政法大学马克思主义学院,湖北武汉 430073)

留日学生湖北同乡会于1903年1月29日在东京创立的《湖北学生界》(《旧学》《汉声》),共出版8期,发行8个月,至1903年9月21日停刊,编辑和作者多为湖北留日学生,其中王璟芳、尹援一既是编撰者又是发行者,执笔者有蓝天蔚、刘成禺、李步青、但焘等。该刊每册五十余页,开设有论说、学说、教育、经济、实业、军事、理科、历史、地理、小说、时评、词数、杂俎、外事、国闻、留学纪闻等栏目,曾出《旧学》增刊一册,第6期起改名为《汉声》,由窦燕石任编辑。目前学界有关《湖北学生界》的研究,一方面是将其作为民国前后期所有留日学生所创办刊物的一部分,与研究较多的《浙江潮》《游学译编》等刊物一起进行探讨,如王天根[1]通过对两湖留日学生创办报刊的比较,得出湖北、湖南两省行省意识和革命趋向相似,报刊革命主张和地域政治认同一致的结论。杨海平等[2]对1898—1911年清末留日学生创办的数十种报刊蕴含的救亡与启蒙思想进行总述,文章短小,未能深入。另一方面,是有关该刊重要舆论作用的研究。如黄国华[3]细致叙述了《湖北学生界》反帝反清民族革命思想及刊物发行的不足之处。宋徽[4]从刊物出版角度梳理了《湖北学生界》创刊、发展、停刊的完整历程。但学术界未对《湖北学生界》产生的持久社会影响展开系统探讨。

研究清末民初报刊媒介所产生的社会影响,要将报刊媒介置于社会变迁的整体关系网络中进行探讨,尤其重要的是梳理近代中国社会变迁中报人群体、报业与思想活动、政治变革之间的关系。阅读史的研究方法对探究报刊媒介如何发行传播,又如何作用于思想场域,阅读者从阅读认识转而指导革命实践具有重要价值。在阅读史研究视域下,讨论《湖北学生界》这一阅读文本及阅读者的阅读行为和阅读过程,有助于全面理解武昌起义爆发前,《湖北学生界》渲染的革命氛围所形成的持久社会影响及其在辛亥革命前后诸多报刊杂志中的特殊地位。

一、《湖北学生界》稳固的传播机制

一份报刊杂志的成功出版和发行传播,需要政府的政策支撑和资金支持、读者持续广泛的阅读需求、编辑团队的技术要素等三大保障,具备以上条件后,编撰者“创造”的作品才能成功面世,通过舆论宣传和阅读行为实现其阅读价值。《湖北学生界》则三者兼而有之,建立了较为稳固的传播机制。

(一)出版发行基础稳定

在内忧外患的历史时期,《湖北学生界》的顺利出版发行,更是离不开武汉文教编辑出版事业的发展和较为成熟的编撰作者群体。张之洞在湖北推行新政各项措施,使得湖北的民族资本主义经济得到较大发展,文教军事事业也相继取得进步。在此之前,湖北的报刊媒介等出版物由于受到清政府的严密控制和阻碍,数量不多且销量有限,存续时间也较短,产生的社会影响较小。甲午战后随着民族危机的进一步深化,这一局面在张之洞的重视下得到改善,本地报刊大量涌现,还有一些在外地创办的报刊,也在湖北发行。《湖北学生界》在国内的总发行所就设在武昌横街,在湖北各地设有诸多代派所和分销处。

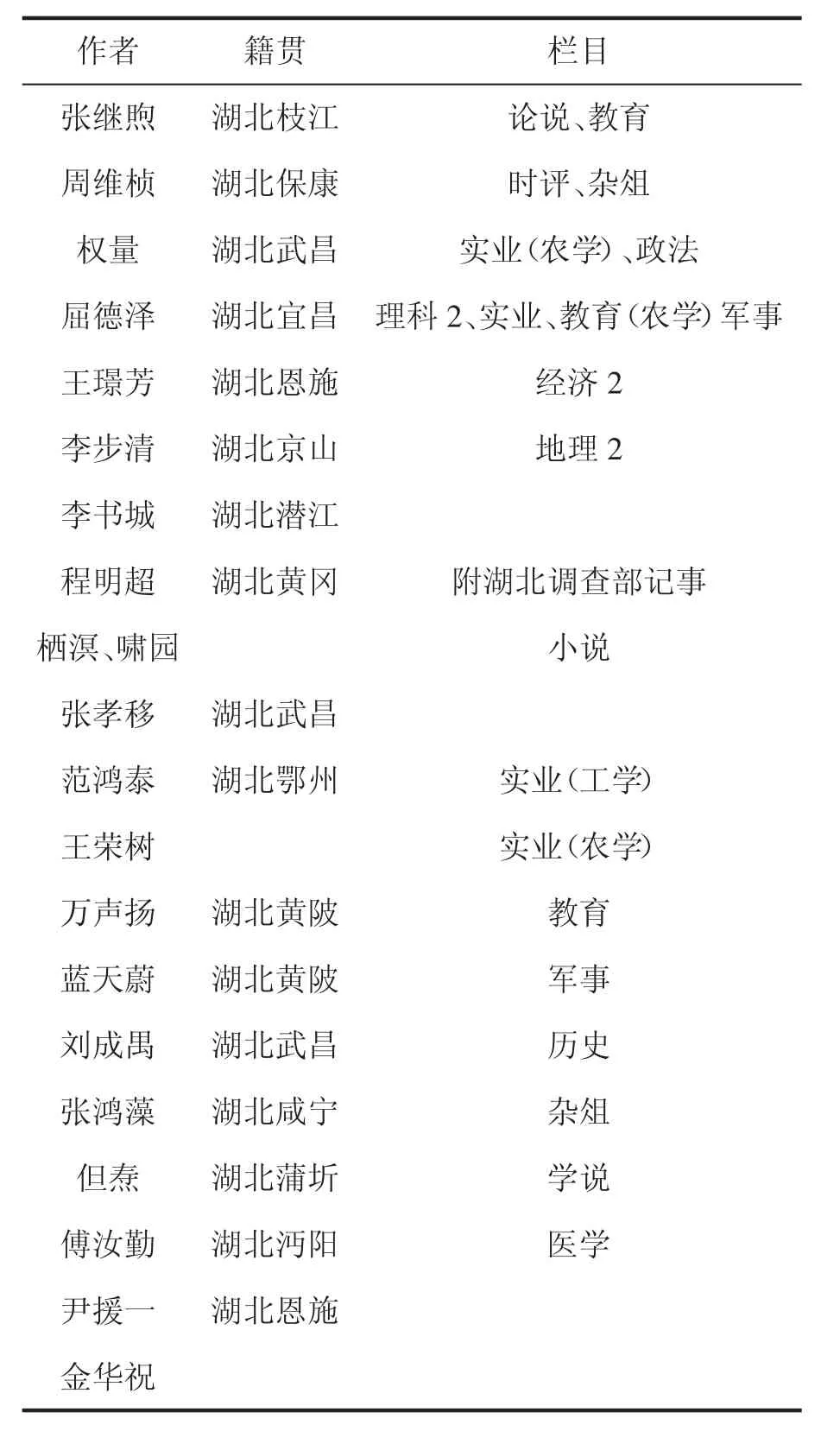

1902年,为缓解湖北新政对人才的迫切需求,张之洞又选派学生赴日留学,据《清国留学生会馆第二次报告(自壬寅九月起癸卯二月止)》所附的留日学生姓名统计,1903年初留学日本的中国留学生总数为672人,湖北就有94人。《湖北学生界》的编辑及作者群都曾是在日湖北同乡会成员,前后大约有20人左右,如表1所示。由于在地缘关系和情感联系等方面相对稳固,起初刊物的出版发行十分顺利。编辑和作者们身在异国他乡,以“省”确立身份认同,正如《湖北学生界》中所言:“湖北者,湖北学生演其输入之文明之舞台也,湖北调查部者,测量此舞台而辨其所以利用之方针也。学生界中人,越在异国,受外界之激刺,而动其内部之感情,其脑质中无人不印有一中国在,且无人不思有所以效其力于中国者。”[5]他们不仅意在“以湖北人谋湖北”,更是心系天下,立志报国,他们结合国内实际情况为刊物的编辑出版做了充分的准备,保证了编辑出版过程的严谨性和专业性,形成了基本的办刊模式。湖北编辑出版事业日益壮大的客观基础和以湖北留日学生同乡会为主体的编撰群体,都为《湖北学生界》的发行传播提供了坚实稳定的保障。

表1 《湖北学生界》的编撰群体

(二)阅读受众丰富广泛

《湖北学生界》的发行网络发展最大时在国内有33处发行所,其中上海7所、湖北6所(武汉为总发行所)、四川5所、浙江4所、江苏3所、北京2所、江西1所、广东1所、山西1所、湖南1所、直隶1所、天津1所,其中长江流域内便有28所,占全部发行所总数的约85%[6]。依地域划分来看,该刊影响范围所及的阅读受众可分为三大部分。第一,湖北民众。从各地区发行所分布数量可以看到该刊舆论宣传影响到的主要阅读受众是湖北民众、上海民众。第二,日本的留学生读者群。《湖北学生界》在横滨设山下町二百四十番廖振华发行所,国内各省派往日本的留学生也大都聚集于横滨,他们自然成为《湖北学生界》舆论宣传的重点对象。第三,国内除湖北外各地的读者。《湖北学生界》的发行所遍布全国中东部省份,涵盖地域范围广阔,这一庞大的发行网络辐射到的各省民众也是《湖北学生界》众多读者的一部分。

从不同职业群体来看,《湖北学生界》的阅读受众又分为留日学生群体、湖北省内的革命人士和一部分地方官员、各书院的教员学生及新军等几个主要受众群体。第二期中就有“尹主政家媚、吴直刺立达、延大令启、石司马阮、黄太守邦骏、方司马悦鲁、王大令亿年、吴君禄贞”[7]等官员的热心赞助,最多“捐日洋一百圆”、最少的有“捐日洋五圆”,这些湖北地方官员在创刊之初既是刊物的资助者,又是刊物忠实的读者。但随着刊物革命色彩日益浓厚,这部分资助自然不能存续。另外,湖北各书院的教员、学生及新军也是《湖北学生界》最为主要的读者群。罗志田曾谈到“大约从1903年起,以教员、学生为主体的近代知识分子和边缘知识分子的自觉意识就开始萌芽。”[8]他指出,《湖北学生界》中的“学生”已经是具有独立自觉意识的社会群体。其中李书城的《学生之竞争》一文将中国社会划分为三个阶层,指出官僚权势在当时的中国社会已经十分腐朽,拯救不了中国,下层社会的民众民智未开,更不能与其他国家较为先进的国民相比。他将学生单独划分为一个群体,即“学生介于上等社会、下等社会之间,为过渡最不可少之人。”学生不但要肩负起救国之责,而且要成为“下等社会”的指向标。李书城不仅强调“重哉学生之位置”,而且提出学生应先注目于“内界之竞争”[9],一是“权利之争”,即参政议政之权利;二是“势力之争”,要争在国事上的影响力。湖北各个书院教员和学生距离发行所较近,又接受教育,思想较为先进,很快受到感染,担负起救亡图存的重任。另外,在湖北新军中,张之洞将文化素质作为募兵的重要标准且日益提高要求,他于1902年在湖北新军各旗、营中设立大、小“讲堂”和“阅报室”,后又创设湖北陆军特别小学堂,在练兵中对士兵进行潜移默化的文化教育,这样以来,具有相当文化素质的湖北新军更容易理解和接受刊物所宣传的革命思想,成为受到革命思想影响较深的阵地。

除上述几种《湖北学生界》的直接受众群体外,受到以上人士浸染的间接阅读者也是《湖北学生界》的受众群体之一。总之,《湖北学生界》的舆论宣传从地域上来说,从湖北一省到多省,从国内到国外;就阅读受众的社会阶层而言,分布范围较广,新军和学生成为最为稳定且接受影响最为深入的读者群体。

二、《湖北学生界》文本内容的传播和阅读

《湖北学生界》以“输入东西之学说,唤起国民之精神”为办刊理念,文本内容的“就地化”阅读使得文本阅读的发行力和感知力得到提升,阅读者的阅读行为又促进了阅读者自身思想意识的觉醒,这使得编辑们创办《湖北学生界》的初心得以通过蜿蜒曲折的动态方式实现,也为后续革命活动的开展营造了良好的革命氛围,在舆论上为革命壮大了声势。

(一)语言文本“就地化”提升了传播力

“就地化”理论的实质是最大化地利用本地资源,减少操作阻力,在阅读史研究领域也同样适用。阅读行为本就是读者不断获取信息的过程,“就地化”阅读是以文本为纽带,将作者、读者、发行传播等资源联系起来获得信息的资源开发过程。《湖北学生界》的阅读“就地化”,就主要体现在文本的“就地化”、编辑出版的“就地化”、传播的“就地化”,它不仅仅是第一份由湖北留日学生创办的报刊,还开启了近代湖北留日学生见闻思想“就地化”的大门。

许纪霖曾说:“近代中国公共领域的出现,大致在甲午海战失败到戊戌变法这段时间。受到马关条约的刺激,士大夫幡然醒悟,开始大规模地议论时政参与变革。一时间,报纸、学堂、学会,层出不穷,形成了公共交往和公众舆论的基本空间。”[10]持续到辛亥革命前,读者相互间能够在较为平等公开的环境下交流和批评,湖北留日学生同乡会、武汉地区的书院、学堂都为《湖北学生界》的创刊发行和扩大阅读提供了富足的土壤。湖北留日学生中广大具有爱国思想的编撰人才更是直接促成了《湖北学生界》的问世,他们有的了解世界形势,对西方的政治思想和社会风俗有基本的认识;有的曾就读于本地书院,在学堂中担任教员,博学多才,深谙本省省情。多样性构成的编辑队伍在某些程度上弥补了近代湖北新闻编辑出版事业起步晚和经验缺乏的不足。湖北本地的人才配比也能在综合考虑本省读者阅读习惯上保有优势,在刊物栏目及内容设计上也更具有湖北特色,第五期地理栏目《扬子江》,还附有少量插图、表格,拉近了读者与作者间的距离。第五期在词数栏目下还设有《楚三言集》和《楚风集》,湖北乡土气息浓厚,楚风集第一章《新人与旧人篇》论述到新人、新社会与旧人、旧社会之区别,指出要启发民智,以“开通国民脑筋”,篇中《自由吟》以散文诗歌的形式再度呼吁“白叟与黄童咸识自由乐,同胞四万万,人人有天职,休作临渊羡,早建自由国。”[11]国民要争做“新人”,向西方各国学习,争取独立民主权利;后附《留学即事》中更是直接号召“楚浙湘吴”大地民众要努力争做新人:“楚浙湘吴相继起,人权恢复属男儿,美雨欧风震地来……己国同关儿女事,早妆梳罢赋从征。”[11]他们表达了建设独立主权国家的愿望,号召楚浙湘吴大地儿女投身到争取自由之权力的斗争中去,显示出留日学生身在异国他乡对祖国生死存亡的强烈关切。在充满革命爱国文本的感召下和以湖北为中心的发行网络辐射范围的影响下,更多读者阅读到能够产生共鸣和激发情感的同一文本,刊物所传达的革命思想在阅读受众中产生的影响也更加深入,这就是文本阅读的感知力。

《湖北学生界》最初选择在武汉建立发行网络,九省通衢的地理优势极大地推动了刊物舆论辐射范围的扩展。编撰群体将《湖北学生界》在武昌的发行所设在文教事业极为发达的武昌横街头,邻近的两湖、经心、江汉三大书院,借助这里人口稠密、地理位置得天独厚的优势,掩护发行所的正常运转和刊物的顺利出版。《湖北学生界》的主要编辑群体也正是以这三大书院派往日本留学的学生为主体,这就将编辑出版的“就地化”与传播的“就地化”相融合,极大地减少了刊物出版发行所遇到的阻力,促进了《湖北学生界》革命文本传播效能的提升。

(二)革命性文本阅读深化了思想动员

1.动员革命以激发国人觉醒

1903年的爱国“拒俄运动”被清政府镇压,资产阶级革命派压抑已久的愤怒情绪骤然演变为革命的怒火,留日学生纷纷刊文发出革命的怒号。《湖北学生界》通过论说、政法、时评、外事、国闻等专栏,热切关注民族命运,博采各省留学生言论,从留学生的第一视角洞察国内外情状,揭露帝国主义任意宰割中国、损我主权的强盗行径,号召国民奋起而争。

武昌人权量在第二期书文《宪政平议》,向国人介绍英美法日等国的政治体制,指出宪政体制为当今世界潮流,而“今日专制政体几成一文明之公敌,其遭厌忌于天下也。不曰野蛮手段,即曰奴隶性质……夫宪政之与专制其优劣之岐点,当视其人民之程度而定,苟不闻其程度何如,而幸非洲之黑奴美洲之土人,欲以大同主义尽纳之于宪政之中。”[12]将国民程度与政治体制相联系,指出宪政体制和专制体制是依据各国国民进化程度而定的,中国的国民一定是要比非洲美洲进步,得出结论“世界国民欲言自由,必先能自治,欲言权利必先知义务,政治者随人民之程度而异价值者也。欲使野蛮夷狄沐开明之恩泽,其最初不可无专制政治是何也。”[12]他认为,中国的国民首先要做的是文明其精神,呼吁国民要先追求自由与自治,从长期专制体制下解放思想,从而打破专制体制实行当世适合国民的政体。宪政政体虽并非完美无缺,但是对于今日内忧外患之情状,“无以厚其团结之力,而使人人有家国天下之思想之能力,即外无以厚其抵抗之力,而使人人有家国天下之对待之防御,故政治的教育尚焉。”[12]这就从理论上将国民觉醒与实行宪政体制联系起来,只有唤醒国民的觉醒意识,才能使其知晓自由之宪政对建立独立民族国家的重要意义,明白宪政体制的建立才是富国强兵、保家卫国的有力武器和先决条件。

《湖北学生界》对国民进行了潜移默化的政治教育,进一步唤醒了国民奋起革命的意识。第五期至第八期的论说栏目刊发有《敬告同乡学生书》《原祖》《论中国合群当自自治始》;时评栏目刊发有《内政外交二大争斗时代》;小说栏目刊发有《血泪痕》《天半忠魂入》;传奇栏目刊发有《扬州梦》;词数栏目刊发有《新人前》《爱国庐诗话》《渡美纪行诗》;杂俎栏目刊发有《支那人之真影》《兰心楼史话》等文章,它们以不同的文体,不同角度揭露了清政府的种种卖国行径,呼吁汉族同胞团结一心,取得民族独立。这些文章大都开风气之先,笔力遒劲,具有极大的感染力和震慑力,如罗福惠所言“辛亥革命准备时期,湖北思想界一派生气勃勃,处处领风气之先。”[13]《湖北学生界》便通过事实举例和诚恳痛切的言说,成为其中开新风的杰出代表。

2.传播学说智识以启迪国民思想

《湖北学生界》每期末尾刊登有最新一期同为留学生刊物的《游学译编》《江苏》和《浙江潮》广告、目录,以备阅读者查阅,与之相比《湖北学生界》在具体的文本内容上不同于《浙江潮》等几乎都为政论性文章的情况,还专门设有军事、历史、地理、科学、理科、教育等专栏,通过学说智识的更新和传播来启迪国民思想。如历史、传记栏目刊发有《黄梨洲》《牢狱之英雄》《菲律宾亡国惨状纪略》《亚米利加之大英雄哈密顿传》;地理栏目刊发有《扬子江》;军事栏目刊发有《军队之精神》等对国内外历史和军事情况进行介绍,教育国民,革新其观念增长其见识。第四期《教育》栏目刊发的《教育与军治之关系》将教育摆到了国家军事政治的重要位置,指出“吾国何以内政不修,惟无教育,故其初生也,其父母之所期望其长之所较勉,莫不曰作官。”[14]在科举制的禁锢下,国内的士子学人将考取功名作为毕生追求,家族传统的教育理念多为子孙后代能享受高官厚禄和光宗耀祖,导致国民“不知国家为何物,政治为何事,对于国民有若何之义务,对于外国有若何之权利。”[14]而教育的真正功用被忽视,人们长期蒙昧,不知“教育者,制造国民之器械,国民者,制造国民军事之材料也,欲存吾国,非行人尽为兵之制不可驱。”[14]教育既不能发挥其教育国民进而保家卫国的功能,又没能在思想上启迪“国民”以强国建军,作者因此疾首痛呼,要在教育上增强富国兴工业、强军备的意识,制造真正“国民”,发挥出教育凝心聚力、培养爱国情怀的功用。

编撰者们身处国外,对帝国主义的野心和中国面临的严峻国际环境有清醒的认知,对国家生死存亡有切肤之痛。他们结合近代列强侵略下中国社会乃至地理环境的变化,警醒国人在民族内忧外患、生死存亡之际要奋发图强。其中,第五期地理栏目的《扬子江》一文概述了帝国主义势力深入和开港通商的原因,扬子江之于黄河、粤江的优势及其未来等。论及“迨汉族文化渐移而南劣等民族不能不为优等民族所吸取,所化合而日趋统一之势(今日外人之行民族帝国主义与此适成正此例)。”[15]这就用近代以来中国政治经济中心南移,南方日胜于北方的趋势来向国人说明,外族对扬子江这一交通大动脉的影响力之于汉族的威胁。文章论及扬子江的将来,慨叹道“过去者,扬子江之原因;未来者,扬子江之结果也;今对扬子江而叩以将来之命运,则茫茫前途彼亦不能自决;要其结果,惟视扬子江今日之民族能自立与不能自立为断。扬子江之民族不能自立,则政府之割地赔款于外人也。听之外人之敲膏吸髓于我国也……”[15]从一江的未来论及整个民族的自立与自强,并满腔热血地疾呼,要争取民族独立:“凡我汉族宁矢破釜沉舟之谋,不作楚囚对泣之,能佐汉族世世子孙一勺自由之水……”[15]此文文字浅显,又便于刊物传播最广的长江流域的读者理解,使尚不知长江流域之于国家生死存亡重要性的民众,从历史、地理和未来等知识传输方面打开了格局,进一步使争取民族独立的观念深入人心。

三、《湖北学生界》对武昌首义的思想动员效果

公众在阅读报刊时,逐渐受到刊物思想内容的影响,形成“阅读共同体”的接受过程,既是实现知识传播大众化的过程,也是通过舆论宣传引导大众的过程,在这一过程中,所阅读文本内容呈现的政治、思想价值和对读者群产生的感化力是难以估量的。《湖北学生界》主张在国内传播东西文明以激发爱国革命思想,其对读者的影响也就主要表现在爱国革命思想的动员中。读者对《湖北学生界》的阅读也成为报刊、读者群与社会之间多元互动关系的桥梁,读者个人思想与刊物传达的宗旨紧密联系起来,使《湖北学生界》思想动员的影响力持续深化。

(一)广大士子学人从坐而言到起而行

中日甲午战争进一步掀起了帝国主义瓜分中国的浪潮,谋求中华民族之复兴的思想日益高涨,如梁启超所言:“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”[16]在此背景下,《湖北学生界》广大读者的阅读行为既受到刊物编辑者革命价值取向的影响,也受到当时社会上各种救亡图存思想的浸染。正如居正所云:“湖北自张之洞提倡学堂后,而新潮输入,革命已伏萌芽……同时,留学生创刊《湖北学生界》以鼓吹之,革命思想因之勃发。”[17]500《湖北学生界》以“输入东西之学说,唤起国民之精神”为目的,所形成的思想场域,对受众的思想进行了潜移默化的规范和引导,其所提倡的“国民精神”“革命”等观念工具和思想资源深刻地影响了读者的政治思想取向,这一价值取向与对现状的不满、急于改变的激昂相结合,引发了知识分子们纷纷投身革命的洪流。

留日学生作为同盟会和辛亥革命的发展基础,归国后通过实际行动成为湖北学界宣传革命反满的先锋和模范,他们大都受到《湖北学生界》的感召,在革命宣传工作中身先士卒。1904年,范鸿泰任湖北高等工艺学堂教习,李步青、金华祝、张继煦等人也在武昌各学堂任教,这促使先前就受到《湖北学生界》宣传论说影响的湖北各界青年学生进一步形成革命爱国观念。万声扬回国后开办“昌明公司”,以经营中外典籍、编辑出版教科书等为掩护,竭力支持李步青在武昌主持的“花园山聚会”,他购买幻灯机运回武昌放映“时事新闻”,宣传国内外风起云涌的革命形势,由耿伯钊、吴禄贞等任解说员,湖北军界、学界的众多革命青年从中受到启发。时功璧、时功玖、刘道仁、徐祝平、陈问淦等,畅谈革命,隐然以领导自任,黄立猷、范鸿泰、屈德泽、郭肇明等,亦常奔走其间[18]。同时,他们还将《猛回头》《海天潮》等10余种各省留学生所办刊物,大量秘密传入国内,启发国人觉醒。甚至1905年,部分革命刊物被查封后,省城及各学堂学生仍暗暗传递《湖北学生界》《二十世纪之支那》等革命文本,领悟其中的真理[19]。其中湖北军、学两界及知名人士奋起参加组织者最多,他们大多在后来的武昌科学补习所、日知会等湖北革命团体中担任骨干成员,推动了湖北学界的团结统一和革命力量的形成。

在此期间,湖北学界的青年学生在他们的影响下,还积极响应东京、上海学生反对签订中俄密约的活动,不断组织集会、发表革命演说,对于迫临的社会危机,学生界率先表示出强烈的关心,并积极担任起批判现状的主力,使得革命思想在湖北学人中入脑、入耳、入心,转化为直接的革命行动。他们疾呼:“凡民族之聚处者,同族则相吸聚,异族则相反拨……我国民若不急行民族主义,其被淘汰于20世纪民族帝国主义之潮流中。”[20]从1903年的《湖北学生界》到武昌起义前武汉的各种革命报刊、再到武昌首义,构成了一个完整的发展阶段,它不仅反映了辛亥革命的思想酝酿、宣传发动、事后总结的过程,也体现了20世纪前期湖北新式知识分子群体的思想状况,他们在思想上的觉醒更是进一步推动了革命行动的深入。

(二)革命舆论深入军界的动员实态

1911年10月的武昌首义,是在极为“仓促”的情况下发生的。这次起义之所以取得成功,有两点值得思考:一是为何能吸引众多新军士兵参加?二是武汉三镇及湖北各府县民众为何能如此迅速而热烈地起来响应革命[21]?这与长江流域革命形势的日益高涨密切相关,也离不开《湖北学生界》等诸多报刊杂志长期的革命舆论宣传在军民心中产生的思想引领力和号召力。

武昌首义被称为“士兵革命”与革命舆论在军界的发酵密切相关,而革命思想在军界的酝酿又以革命报刊和革命团体的深入为前提。由于新军中的士兵和部分中下级军官,大多曾是破产农民、城市贫民和失学、失业的青年知识分子,受压迫和剥削很深,较容易接受民主革命思想,因而成为革命团体青睐的发展对象。当时很多知识青年都深入行伍,潜伏在基层,对广大士兵进行深入艰苦的宣传和组织工作,取得了极大成效。留日学生中与黄兴联系密切的李书城回国后与吴禄贞等通过积极宣传和组织工作秘密联络新军,暗中发展革命势力。革命志士刘静庵等也在新军中散发革命册子,受到了新军士兵的广泛欢迎。从1904年科学补习所的创办开始,日知会、湖北军队同盟会、群治学社等各个革命组织都与新军联系紧密。武昌起义前夕,这些团体归为文学社和共进会,成员就多为新军士兵。范腾霄在回忆录中提到,单就日知会这一个革命团体“不两月,军学界之参加者以数千计。”[22]67据当时新军第八镇第三十一标士兵、文学社社员万鸿喈在《辛亥革命酝酿时期的回忆》一文中所述,1911年6月,在检查军队中组织发展情况时:“总计当时湖北新军第八镇和第二十一混成协共约一万五千人,纯粹革命党人将近两千人,经过联系而同情革命的约四千多人,与革命为敌的至多不过一千余人,其余都是摇摆不定的。”[22]125这项数据表明,湖北革命党人“运动新军”已见成效,他们基本上已经达到了把新军这支反革命武装逐步转变成为革命工具的目的,这是武昌起义胜利十分重要的条件之一。

(三)引发湖北办报动员革命的新潮

受《湖北学生界》影响力的鼓舞,湖北地区各革命团体组织也开始重视舆论宣传的作用,革命刊物大量涌现,出现“自1903年1月,湖北革命志士在日本东京创办《湖北学生界》以来……无不以创建舆论机关为当务之急”[23]的办刊潮。在武汉本地创刊发行的包括《新译界》杂志、《大江白话报》《大江报》《湖北日报》《政学日报》《雄风报》及《江汉日报》,这些报刊大都宣传反帝反封建思想,将新军、学生等知识分子和劳动群众作为最主要的宣传对象,以革命作为团结反抗的旗帜,为武昌起义的爆发准备了诸多条件。在革命准备时期,《大江报》更是推波助澜,将宣传工作做得淋漓尽致,黄侃所作《大乱者救中国之妙药也》,振聋发聩,轰动一时。他指出只有“大乱”即革命才是救中囯之唯一出路,这种呼声成为革命派发动武装起义的讯号。孙中山曾言:“此次民国成立,舆论之势力与军队之势力相辅而行,故曾不数月,遂竟全功。”[24]除以上在武汉创刊发行的刊物外,据1904年日本人编制的《武汉报纸销数调查表》统计,当时在武汉公开或秘密行销的报刊也多达20余种,大致是《申报》《中外日报》《新民丛报》《汉声》(前身即《湖北学生界》)《浙江潮》《江苏》等。通过生机勃发的报刊的影响,省城武昌不但成为教育事业的中心,也正在成为讨论政治和抨击当时政府的中心。以《湖北学生界》为代表的充满革命思想的众多报刊对读者群产生了难以估量的感化力和动员力。梁启超则谓:“去秋武汉起义,不数月,而国体丕变。成功之速,殆为中外古今所未……问其何以能如是,则报馆鼓吹之功最高,此天下之公言……我中华民国之成立,乃以黑血革命,代红血革命焉也。”[25]武昌首义后,武汉革命党人对报刊杂志所起的作用更是加以充分认可,他们道“辛亥革命是报馆鼓吹起来的”,而报纸则可“胜过十万毛瑟”[26]。以《湖北学生界》为始,报刊杂志的革命舆论动员作用得到更加深刻的展现。

四、结语

《湖北学生界》虽然只存在了8个月的时间,但作为留日学生最早创办、影响深远的革命报刊之一,取得的成效却是不容忽视的,这一过程在阅读史的研究视域下更加清晰。武昌首义只用时三天,便取得武汉三镇光复,国际环境及国内长江流域活跃的革命武装起义尤为重要,而《湖北学生界》的文本传播和阅读产生的思想动员效果更是武昌首义爆发的助力之一。在编撰群体的努力下,伴随着湖北编辑出版事业的兴起,《湖北学生界》建立了稳固的传播机制,编辑出版的“就地化”与传播的“就地化”相融合,扩大了文本宣传人民享有之权利等革命思想的传播,影响了一批学界知识分子投身革命实践,深入军、学两界持续动员。在他们的努力下,接受革命舆论的读者形成的民族意识和革命意识觉醒的“阅读共同体”,在武昌首义及辛亥革命进程中爆发出磅礴之力。诚如黎元洪所述,“全局成败关键在于各省民气之能否迅速继起响应”,而不在于“一城一地之得失。”[17]586自武昌首义始,各省的迅速响应离不开各省民众民族革命意识的觉醒,“民气”之开则与辛亥革命爆发前以《湖北学生界》为代表的报刊舆论合力紧密相关。因此,以《湖北学生界》为代表的革命性报刊在辛亥革命报刊史上具有特殊地位。