地方高校毕业生就业质量影响因素研究

金萌

(商洛学院 城乡规划与建筑工程学院,陕西商洛 726000)

就业是民生工程,毕业生就业问题日益成为社会关注的焦点,它不仅关系到大学生自身价值能否实现,而且关系到千万个家庭的民生问题,更关系到国家的经济建设和社会稳定[1]。习近平总书记指出:“要注重高校毕业生就业工作,统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作,让他们顺利毕业、尽早就业”。在疫情防控常态化形势下做好高校毕业生就业工作,必须按照党中央统一部署,坚定信心、直面挑战、精准施策,全力以赴促进高校毕业生就业创业[2]。2021年8月,国务院印发《“十四五”就业促进规划》,要求落实就业优先战略,强化就业优先政策,推动形成高质量发展与就业扩容提质互促共进的良性循环[3]。当前,受新冠肺炎疫情、全球经济下行压力加大等多种因素叠加影响,校园招聘岗位数量有所减少,学生线上面试效果不佳,就业压力日趋增大,毕业生就业形势复杂严峻。

国内外学者对高校毕业生就业质量的研究主要聚焦于就业质量影响因素分析、就业质量评价体系研究。Clark[4]认为影响就业质量的主要因素并非工作时间、工人类型和工作报酬等指标,而是工作压力、工作内容和社会保障等因素。Hettich[5]认为现代大学生就业质量低下的主要原因是缺乏吃苦耐劳的品质、交际能力弱,以及缺乏职业规划等。张瑶祥[6]认为高校毕业生就业质量评价指标体系包括政府、毕业生及用人单位三方主体。钟秋明等[7]仅仅研究高校毕业生就业观对就业质量的影响。马丛丛[8]指出人力资本和社会资本对大学生就业质量具有显著的影响。有大量的研究都运用结构方程模型分析就业质量的影响路径,但潘兵等[9]从个人因素、学校因素、企业因素、社会因素四个层次剖析影响因素。彭正霞等[10]从个体、学校教育、家庭背景和社会环境因素四个方面提取影响因素。韦玉辉等[11]利用因子分析和有序probit模型,从学生个体特质、学校教育、家庭引导、就业环境分析影响服装设计与工程专业毕业生就业质量的关键因素。史淑桃[12]、赵文学[13]均认为政府、高校、企业、个人及家庭是影响就业质量形成的不同层面的行为主体。汪祝华等[14]从毕业生就业质量内部动力、疫情状态和高校就业促进举措等外在就业环境因素两个层面对高校毕业生就业质量的影响因素及其路径进行实证分析。综上,国内外学界对就业质量的影响因素等存在不同的看法,并基于社会资本理论、人力资本理论、职业发展理论等多种视角进行定性研究,且利用因子分析法、解释结构模型、结构方程模型等方法对就业质量影响因素开展半定量分析,但目前针对地方高校毕业生就业质量的研究还相对欠缺,且方法较为单一。因此,本研究结合地方高校的实际情况,从学生、学校、企业、家庭和政府五方主体探索影响地方高校毕业生就业质量的因素,运用G1-DEMATEL方法厘清影响因素间的复杂逻辑关系,明确影响因素间的因果关系和属性特征,从而为促进毕业生高质量就业提供理论支持。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文数据来源于某普通地方二本院校10位从事就业工作的辅导员教师、管理人员,通过访谈法向专家们解释影响因素的来源和含义,通过专家咨询法进行影响因素间的调查打分,使用G1-DEMATEL法对影响因素进行因果分析。

(二)G1-DEMATEL方法

G1法是在层次分析法的基础上提出的一种改进的因素判断和权重赋值法。决策试验和评价试验法(Decision-making Trial and Evaluation Laboratory,简称DEMATEL)是运用图论与矩阵工具分析复杂要素之间交互影响和因果关系的方法[15]。DEMATEL法需要专家判断每个因素对其他因素的影响程度,若因素过多且较为复杂,专家在判断过程中难免出现误差,会导致建立的直接影响矩阵与实际出入较大。因此,可采用G1法先确定各因素的权重,通过因素间权重的比值来建立DEMATEL法所需的直接影响矩阵,再通过矩阵运算得出各因素的中心度和原因度,从而剖析因素之间潜在的因果关系和影响程度。

1.确定各因素的重要性排序

假设各因素集为{X1,X2,…,Xn},邀请本领域内相关专家选出主观内认为最重要的因素,记为,然后继续在剩余的指标中挑选出最重要的因素,记为。以此类推,直至因素全部挑选完毕。

2.确定各因素的相对重要程度

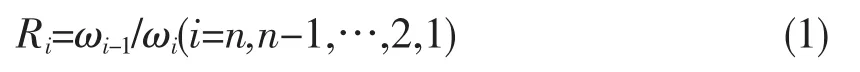

请专家根据表1中相邻因素的重要性程度赋值表,对各因素进行量化。其中:Ri为因素与重要程度之比,ωi为第i个因素的权重。

表1 相邻因素的重要性程度赋值

3.计算各因素权重

根据专家对各因素给出的理性赋值Ri,确定第n个因素对应的权重ωn。当确定ωn后,可用重要性程度求同一评价因素集合内的其他因素权重。

4.专家群决策判断

假设有k个专家参与群决策,则给予第t位专家的权重指数Lt,对第i个因素的权重判断为,则第i个因素的专家群决策结果为:

5.全局权重计算

根据专家群决策判断得出一级因素的权重向量为W,每个一级因素底下的各二级因素层的权重向量为Wa,则各二级因素的全局权重为:

6.构建直接影响矩阵

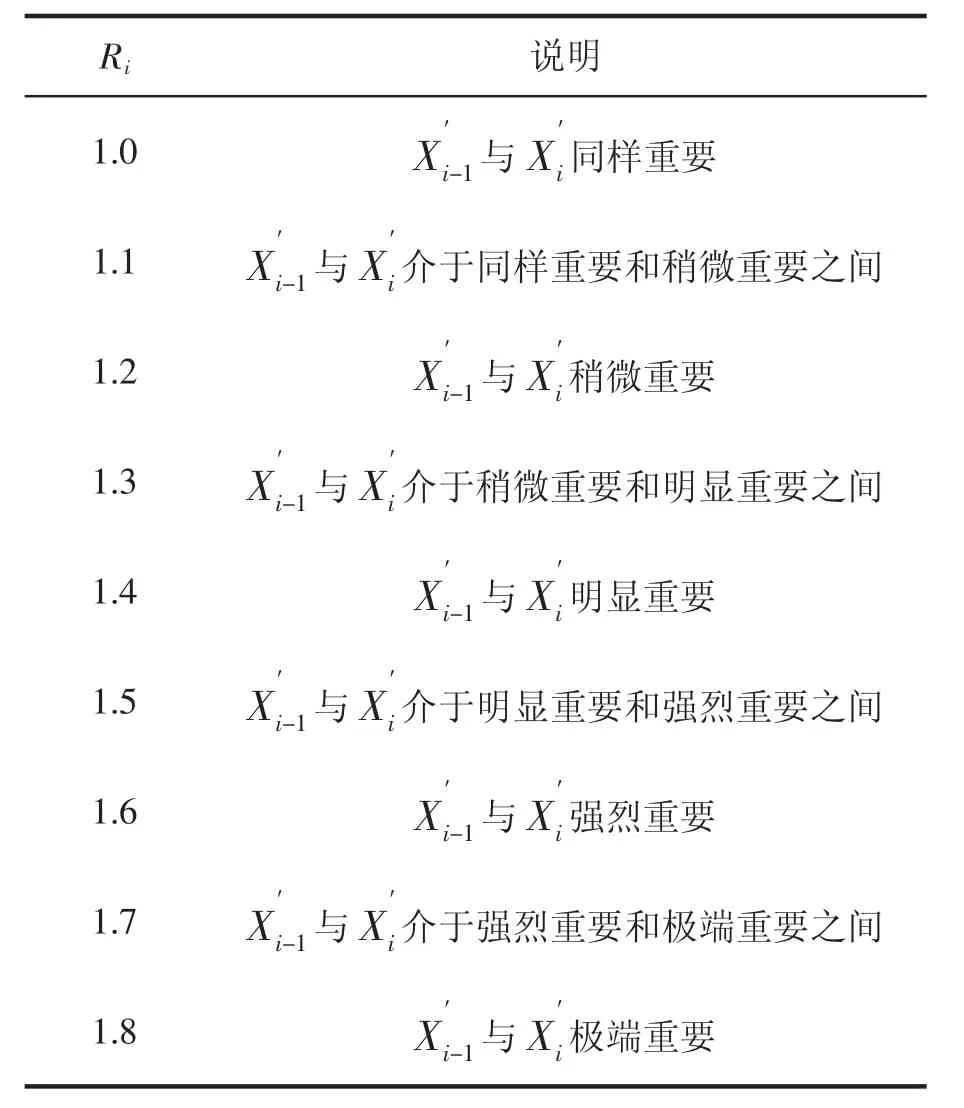

根据G1法计算出各个因素的全局权重,根据各因素间的全局权重比值来判断因素间的影响程度,从而构造直接影响矩阵Z。其中:zii=0,zij的值是其所对应的行因素与列因素的比值。

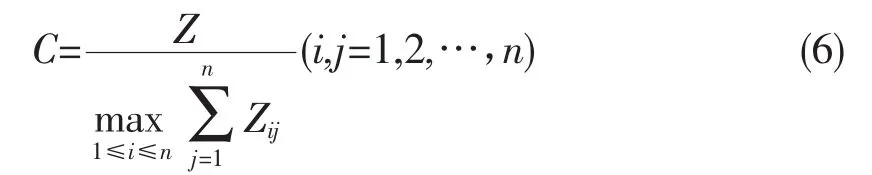

7.建立标准化影响矩阵

将直接影响矩阵Z进行标准化处理,得到标准化影响矩阵C。

8.建立综合影响矩阵

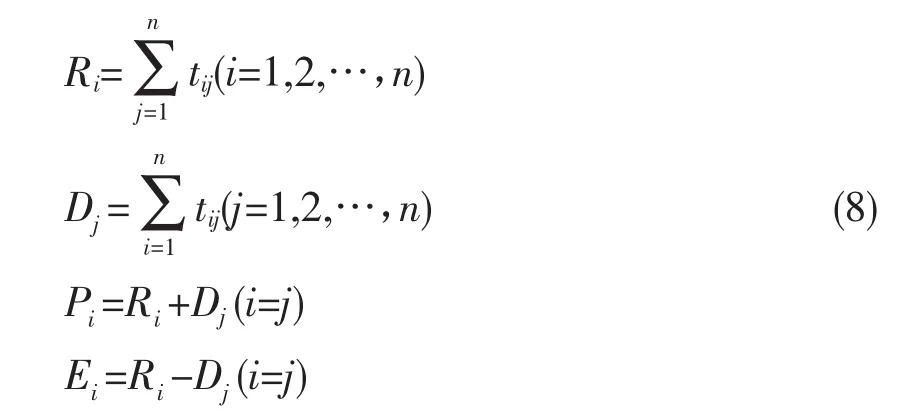

9.计算影响度 Ri、被影响度 Dj、中心度 Pi、原因度Ei。中心性Pi表示因素在整个系统中的重要性,原因度Ei反映该因素对其他因素的影响程度。若Ei为正,则表明该因素耦合其他因素,称为原因因素;若Ei为负,则表明该因素受其他因素的耦合,称为结果因素。

二、地方高校毕业生就业质量影响因素模型构建

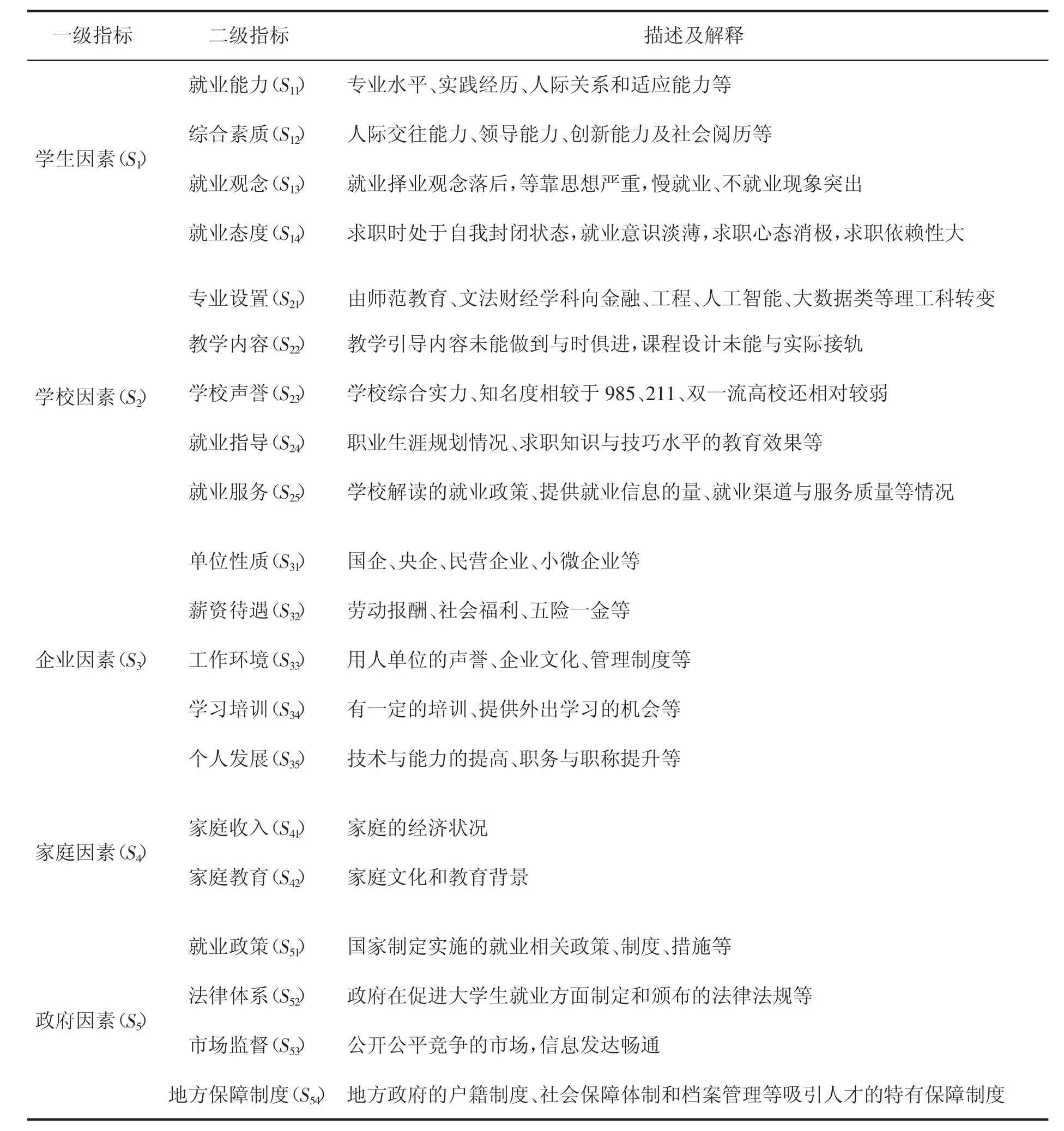

本研究通过文献梳理及对地方高校教师、学生工作管理人员、毕业生进行面对面座谈等方式,结合地方高校的办学条件、生源特点等实际状况,初步确定学生因素、学校因素、企业因素、家庭因素和政府因素5个一级指标,就业能力、就业指导、工作环境、家庭收入、就业政策等20个二级指标,从而构建地方高校毕业生就业质量影响因素评价指标体系,如表2所示。

表2 地方高校毕业生就业质量影响因素指标体系

三、结果与分析

(一)专家访谈确定地方高校毕业生就业质量影响因素重要度排序

确定影响地方高校毕业生就业质量的一级指标影响因素集及每个一级指标所对应的二级指标影响因素集,6个因素集分别为{S1,S2,S3,S4,S5}、{S11,S12,S13,S14}、{S21,S22,S23,S24,S25}、{S31,S32,S33,S34,S35}、{S41,S42}、{S51,S52,S53,S54},见表2。邀请 10 位专家对这6个集合中的各影响因素进行重要性排序,按照表1的赋值标准对相邻因素的相对重要度进行赋值。

以一级指标的学生因素S1、学校因素S2、企业因素S3、家庭因素S4、政府因素S5为例。

专家1确定的重要度排序为:S1>S2>S3>S4>S5,根据表1确定相邻因素的重要程度之比为R2=1.4,R3=1.3,R4=1.1,R5=1.2。

(二)运用G1法计算地方高校毕业生就业质量各影响因素的全局权重

按照各影响因素的重要性排序及相对重要度赋值,结合式(1)~(3)对专家赋值结果进行处理,得到一级指标和各二级指标的权重。

以一级指标的学生因素S1、学校因素S2、企业因素S3、家庭因素S4、社会因素S5为例。

根据式(1)和式(2)计算出专家1对一级指标的权重:

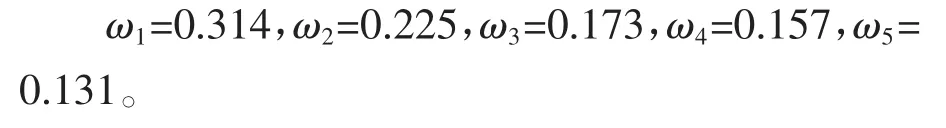

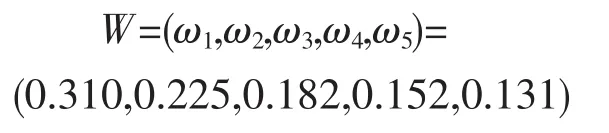

本文设定专家的意见同样重要,给10位专家分配相同权重指数,即Lt=0.1。对其他专家的重要性排序及赋值进行同样的计算,按式(3)进行专家群决策判断,最终得出一级指标层的综合权重:

同理,分别对学生因素S1、学校因素S2、企业因素S3、家庭因素S4、政府因素S5各一级指标下的二级指标因素进行重要性排序及相对重要度赋值,结合公式(1)~(3)进行权重计算,最终得到各二级指标的综合权重分别为:

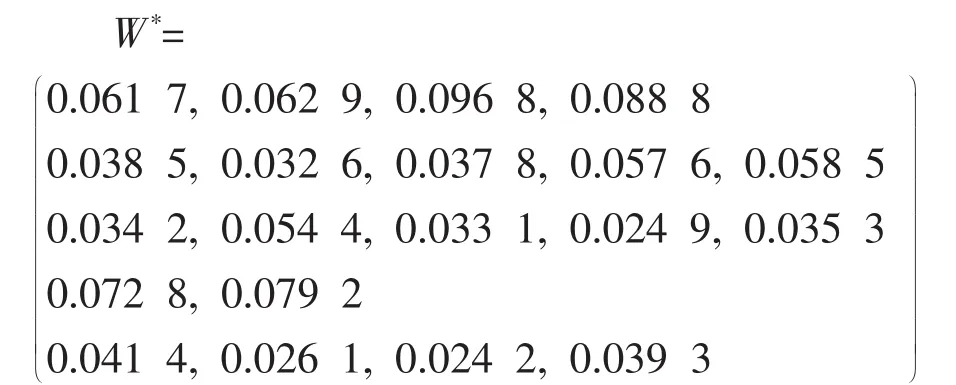

则由式(4)计算出各二级指标影响因素的全局权重:

(三)运用DEMATEL法对地方高校毕业生就业质量影响因素进行因果属性分析

根据二级指标影响因素的全局权重和式(6)、式(7),同时利用MATLAB软件进行处理,得到地方高校毕业生就业质量各二级指标影响因素的综合影响矩阵T,如表3所示。

根据表3的综合影响矩阵T和式(8)计算各影响因素的影响度Ri、被影响度Dj、中心度Pi、原因度Ei,如表4所示。由表4可得到:从原因度分析。原因度指的是该影响因素对其他因素的影响程度,其数值越大表明影响程度越大。原因度可分两种情形:原因因素(Ei>0)和结果因素(Ei<0)。原因因素(Ei>0)包括就业能力 S11、综合素质 S12、就业观念S13、就业态度S14、就业指导S24、就业服务S25、薪资待遇 S32、家庭收入 S41、家庭教育 S42。原因因素按原因度大小排序为S13>S14>S42>S41>S25>S24>S32>S12>S11。结果因素(Ei<0)包括专业设置 S21、教学内容S22、学校声誉S23、单位性质S31、工作环境S33、学习培训 S34、个人发展 S35、就业政策 S51、法律体系S52、市场监督S53、地方保障制度S54。结果因素按原因度绝对值大小排序为S53>S34>S52>S22>S33>S31>S35>S23>S21>S54>S51。原因因素是影响地方高校毕业生就业质量的直接因素,其本身可以对就业质量产生影响,同时还会对其他因素产生影响间接地影响就业质量,是地方高校毕业生就业质量提升中应该予以重点考虑的层面。就业观念S13和就业态度S14的原因度都大于1,表明两个因素在所有原因因素中发挥的作用最大,因此应重点关注。地方高校毕业生“慢就业”“懒就业”和“不就业”态势严峻,就业质量堪忧,等靠思想严重。学生在就业择业过程中自我定位不准确、对工作薪酬期望程度过高,呈现出挑三拣四、好高骛远、眼高手低的就业态度。影响地方高校毕业生就业质量的关键因素在于学生的就业观念和就业态度,学生就业态度和就业观念的转变需要依靠学校、学生、家庭共同来完成。学校应积极发挥教育引导作用,一是倡导就业指导导师制,将导师的专业教育指导贯穿整个大学教育全过程,通过讲授学生所学专业的课程设置、专业发展趋势和展望,帮助学生探索科学有效的学习方法,培养学生的自主学习能力,引导其树立专业意识,提升专业认知,做好职业规划;二是科学发挥朋辈引领和师兄师姐榜样作用,利用学生们天然的亲近感和信任感,通过“现身说法”将职业发展规划、就业观念传达给学弟学妹,起到同伴教育、榜样示范的作用;三是做好市场预测和分析工作,提供个性化就业指导服务,建立就业小档案,充分考虑学生的个性差异,结合当前就业形势等情况,科学指导学生明确自我发展目标、制定就业行动计划,提高学生的职业生涯规划意识,适时开展主题团日或者班会,邀请专业人士分享就业经验,丰富学生就业创业知识,组织模拟招聘等班级活动,帮助学生充分了解就业创业程序、注意事项等信息,有效提升学生职业规划和多样化就业能力。

表4 影响度、被影响度、中心度、原因度及因素属性

大学生应自觉树立职业生涯规划意识,有效融合课堂学习和教师指导,通过对自身的客观评价,明确个人职业定位,确定职业目标,设计适合自己的职业生涯规划;端正就业态度,充满乐观和自信,积极面对,总结经验;树立正确的就业观念,自觉了解和掌握就业政策,先就业再择业,树牢危机忧患意识,主动适应经济建设与社会发展的需要。

家长应科学地帮助和支持毕业生就业,及时改变传统的就业观念,尊重学生的内心想法,抛弃虚荣心和过度期望,对学生的就业方向、工作地点、工作性质提供一些合理的建议和意见,减轻学生的就业心理压力;主动帮助学生分析当前的就业形势,鼓励他们积极面对挫折和失败,增强学生的就业自信心;积极教育引导学生树立正确的就业观,引导学生正确评价自己的能力,积极督促学生主动参加校园招聘、社会招聘等,找到适合自己的工作。

由表4还可得到:从中心度分析。中心度是指影响因素对地方高校毕业生就业质量作用的大小,中心度是影响度和被影响度之和,中心度数值越大代表该影响因素的影响作用越强,越处于中心位置。中心度按大小排序为S13>S14>S53>S34>S52>S42>S41>S22>S33>S12>S31>S11>S35>S25>S24>S23>S21>S32>S54>S51。就业观念 S13、就业态度 S14、市场监督 S53、学习培训S34、法律体系 S52、家庭教育S42的原因度都大于1.8。从影响度与被影响度的角度来看,学生的就业观念和就业态度、家庭的家庭教育这三个影响因素的影响度较大,被影响度较小,可以直接影响地方毕业生高校就业质量;政府的市场监督、企业的学习培训、政府的法律体系这三个影响因素的影响度较小,被影响度较大,需要通过其他推力作用才能影响就业质量。

由此说明,企业和政府主体的行为不会直接影响就业质量,但会通过影响其他因素间接影响就业质量,属于深层次影响因素。企业可委派具有资深经验的培训工作人员对新入职的毕业生进行入职培训,选择专业的导师实行导师制,综合考虑毕业生的专业、个性、综合素质与能力,发挥个人最大潜能,节约人力成本,减少毕业生新上岗的陌生感,帮助其尽快适应岗位环境,保持工作稳定性。企业还要结合日常的在职培训不断输入新鲜知识技能,采用多元化培训方式增加学生的兴趣和学习热情,使其将被动学习变为主动学习。政府立法机构应建立健全完善就业保障法规和制度,依法维护公平就业环境,不得因性别、学校层级、民族、生源地等因素区别对待,给予地方高校毕业生更多的就业机会。政府应整合各方力量加强就业政策引导与支持,加大就业专项资金投入,加强专项资金使用保障,建设完善就业服务信息平台,充分利用微信公众号、官方微博等平台发布就业信息和就业政策,努力实现全面积覆盖、全过程监管和全方位服务。政府应发挥大数据平台作用,人力资源部门作为人才管理机构,要积极发挥机构职能,及时统计毕业生就业意向和企业人才需求情况,科学合理分配,主动协调沟通,发挥好在企业与高校人才之间的重要桥梁作用。政府还应健全完善监管机制,加强对就业政策实施过程中的监督管理和跟踪反馈,有惩有奖,对于严重违法的单位应追究单位和负责人的责任,对于信誉度良好、毕业生反馈信息较好的企业应给予一定的奖励,保证就业政策落地见效、不打折不变形,为毕业生提供一个公平、公正、良好的就业环境。

四、结论

根据文献综述、专家咨询法,选取学生、学校、企业、家庭和政府五方主体的20个影响因素,构建地方高校毕业生就业质量评价指标体系。采用G1-DEMATEL法对影响因素进行权重计算,通过影响度、被影响度、中心度和原因度剖析各影响因素间的因果属性和影响程度。学生的就业观念和就业态度、家庭的家庭教育这三个影响因素的影响度较大,被影响度较小,可以直接影响地方毕业生高校就业质量;政府的市场监督、企业的学习培训、社会的法律体系这三个影响因素的影响度较小,被影响度较大,需要通过其他推力作用才能影响就业质量。

在新政策、新理念、新环境、新人才不断迭出的今天,为提升地方高校毕业生就业质量,需各主体统一目标、密切协作、形成合力。大学生应自觉树立职业生涯规划意识,端正就业态度,树立正确的就业观念。学校应发挥导师护航与朋辈领航作用,提供个性化就业指导服务。家庭要教育引导学生树立正确的人生观、价值观和就业观,主动帮助学生就业创业。企业要采用多元化培训方式增加员工兴趣和热情,使其尽快适应岗位环境。政府应建立健全就业相关法律法规,整合各方力量加强就业政策引导与支持,加强监督管理和跟踪反馈,维护就业公平环境。