数字化助力区域“双减”课后服务的探索

——以校外教育摄影教学为例

谢雨滋

上海市虹口区青少年活动中心

一、 研究背景

2021年9月,《上海市教育委员会关于“双减”工作背景下强化学校教育主阵地作用的通知》[1]明确提出,建立培育课后服务支持体系,积极开发与整合区域优质线上教育资源,供学校选用。指导青少年活动中心、少年宫、少科站和学校少年宫,服务学生课外活动。同年5月发布的《关于加强和改进新时代上海未成年人校外教育的意见》[2]已指出校外教育是促进青少年德智体美劳全面发展的重要途径,要落实立德树人根本任务,进一步发挥校外教育在青少年全面培养体系中的重要作用。2022年2月16日,《上海市义务教育课后服务工作指南》[3](以下简称《指南》)颁布实施。《指南》强调多渠道拓展校外力量,在教育系统内部,可调动青少年活动中心、少年宫、少科站等校外教育单位等资源。由此可见,在“双减”背景下,校外教育(青少年活动中心等公办校外教育机构)应责无旁贷地成为学校课后服务的重要枢纽和补充力量。另外,《指南》也提到关于课后服务的创新方式,学校可灵活运用各级政府和社会提供的丰富线上资源,拓展课后服务的在线教育资源内容。

众所周知,摄影教学不仅是科技和艺术的教育,更是跨学科融合的综合教育。学习摄影有助于培养学生的观察与发现能力、思考与分析能力、表现与创新能力,更有助于学生美育核心素养的培育。校外教育摄影教学尤其强调多学科、跨领域知识的研究和应用,比一般学科的动手实践能力更强。因此,在学校课后服务中开展摄影项目,是提升学校“美育”教育的有效途径。尤其是上海市虹口区青少年活动中心(以下简称“中心”)专业摄影项目数字化资源的介入,能使学校课后服务内容得到迅速扩容,提升课后服务内涵,学生的差异化个性学习需求也得到一定程度的满足,促进教育均衡发展。

2021年秋季学期是全面落实“双减”有关部署要求的第一个学期,中心充分发挥自身校外摄影项目数字化资源在线教育的优势,努力挖掘“枢纽”潜力,提质扩容,打造有态度、有温度的校外教育,提升虹口学子课后服务的幸福感、获得感和满足感。

二、 探索实践

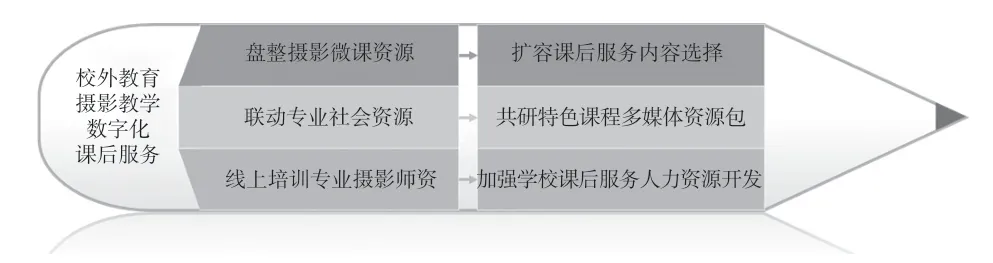

为了最大限度满足学生差异化个性学习需求,上海市虹口区(以下简称“虹口区”)依托中心平台,积极探索数字化摄影项目在课后服务中实施的有效路径,创新数字化转型下的线上教育新模式,实践校外教育优质活动项目与校内共融的积极措施,力求策源聚力、提质扩容。主要表现在以下三个方面,如图1所示。

图1 校外教育摄影教学数字化课后服务实施路径

(一) 盘整摄影微课资源,扩容课后服务内容选择

优化摄影微课视频资源,是中心对学校内外共享教育资源的数字化课后服务模式的先行先试。校外教育的优势就在于能够充分整合多方资源,尤其在数字媒体、信息科技、网络技术的运用上有着较强的技术保障。中心充分利用数字化线上教学“点对面”的优势,在原有积累的大量摄影微课(微视频)学习资源的基础上,对这些微课资源进行重新梳理和盘整,通过重新剪辑制作,形成新的“独立单元”和系统的“大单元”微课资源。学校可以根据自身所需选择学习内容,以适应不同年级、不同程度学生的个性化学习需求。此外,中心借助多个网络数字平台,如通过官网和微信公众号、市民云“随申办”App中的“虹口旗舰店”、上海市中小学生在线公益课程等平台,不定期地推送发布微课资源,提供在线点播加离线下载的学习方式,为区域学校在课后服务时段提供自主的可选资源,也使得校外摄影教育在区域学校的覆盖面得以扩大。截至2022年3月,中心完成并发布了《趣味手机摄影》(图2)、《趣味创意摄影》《马格南世纪摄影经典》《马格南摄影师镜头里的中国》《“刘”览名家摄影画册》等多个专题系列,共计48个微课视频,系列微课视频汇总表如图3所示。微课视频累计浏览总数超14 000次,突破了传统课堂教学的有限空间,也体现了数字化教学“以学习者为中心”的个性化需求特征。同时,根据《上海市校外教育项目课程指南(试行)》要求,学生通过微课学习,能够关注现实世界、社会及人类发展,深挖其内在的审美价值,提升摄影意识与文化理解、摄影实践与技艺运用、摄影创意与视觉表达、摄影传播与责任担当等综合素养[4]。整合优化后的摄影微课资源,已然成为虹口区各校开展课后服务的“生力军”之一,深受学校欢迎,更深受学生喜爱。

图2 《趣味手机摄影》 微课视频

图3 截至2022年3月中心完成的系列微课视频汇总表

(二) 联动专业社会资源,共研特色课程多媒体资源包

专业社会资源的优势在于其知识技能的专业性,自然成为校外教育所联动的重要对象。《指南》明确提到学校亦可引入合适的条件资源作为课后服务的补充,资源来源包括教育系统内部资源和系统外部资源(系统外部条件资源涵盖各种校外活动场所和社会场馆等)。中心依托社会机构(场馆、社会团体、组织)丰富的专业资源和渠道,将校外摄影引入课后服务的优势最大化,并形成对项目指导的智力保障。从满足学生差异化个性学习需求的角度出发,中心成为与社会团体联动、专业组织互动、艺术场馆齐动的桥梁和纽带,与之协调共进、各施所长,聚拢各方教育资源。

近一年来,中心与上海市摄影家协会、上海中外文化艺术交流协会摄影学会、虹口区摄影家协会、育晖教师摄影艺术沙龙、上海老相机摄影博物馆、上海华视影廊、IG映界影像艺术馆等专业社会资源联动,以开发线上数字化摄影学习资源为切入点,共建开发设计了一系列内容专业、样式新颖且极富个性特色的摄影课程和与之对应的多媒体资源包。这些特色课程和资源包在课后服务中通过线上教学(直播课+视频点播课)同步推送,实现了对学校在课后服务实施中摄影教学资源的拓展和扩充。

特色课程和资源包主要分为线上艺术场馆和摄影展览“云参观”探访、区域文化资源摄影行走与摄影艺术赏析三大类(图4)。

图4 特色摄影课程多媒体资源包汇总

一是线上“云参观”。各校课后服务时段的分布和时长不统一,较难组织线下实地场馆和展览的参观,线上“云参观”的方式就很好地解决了这一问题。如中心与上海华视影廊协力展览的“走进世界著名摄影画廊”展览(图5),与上海老相机摄影博物馆合作的“馆长带你浏览老相机”主题展(图6),与上海市摄影家协会合作举行的“上海影像艺术博览会”展览等,以在线直播的方式,带领学生去“云游”这些沪上知名艺术场馆和摄影展览,拓宽学生的摄影“视界”,丰富学生的艺术涵养。

图5 “走进世界著名摄影画廊”展览

图6 “馆长带你浏览老相机”主题展

二是文化资源摄影行走。充分融入虹口大思政育人格局,将区域丰富的文化资源与摄影行走课程相结合。如中心与虹口区文史馆、育晖教师摄影艺术沙龙共同设计的“用照片打卡‘鲁迅小道’”,与上海市建筑摄影协会联合开展的“行走虹口:历史建筑摄影”等活动。学生跟着镜头,行走在虹口悠久的文化历史建筑中,用相机打卡标志性文化地标,从而在课后服务中体现育人内涵。

三是摄影艺术赏析。这类资源为在线点播课程视频,发挥了视频灵活且可供“碎片化”学习的优势。如中心与育晖教师摄影艺术沙龙合力开发的系列摄影艺术课程“19世纪摄影的HDR古斯塔夫·勒·格雷”“法国纪实摄影大师亨利·卡蒂埃·布列松经典名作欣赏”“如何欣赏一幅摄影作品”,以及与虹口区摄影家协会一起制作的诸如《“刘”览名家摄影画册系列》《摄影界的“扫地僧”薇薇安·梅耶》等课程视频。课程采用先录制后点播的方式,通过一个个专业视频,吸引学生追溯摄影历史、拓展艺术认知,激发对摄影学习的热情和兴趣。除此之外,我们还将与这些特色课程相关的介绍文字、图片和PPT等整合成多媒体资源包,在课后服务学习过程中同步推送,并采用“问卷星”“腾讯问卷”等小程序,设计相应的单元学习任务单,以便即时跟踪并获取反馈。这一做法获得越来越多学校的关注和推荐,逐步形成了中心联动专业社会资源的新模式、新方法、新举措。

(三) 线上培育专业摄影师资队伍,加强学校课后服务人力资源开发

笔者以为,专业的师资队伍建设是课后服务顺利实施的关键因素,尤其是摄影项目的开展,更需要专业的师资作为人力保障。鉴于多数学校存在摄影专业师资短缺的问题,学校对自身教师的潜能挖掘就显得尤为重要。如何在短时间内解决学校的摄影师资问题?中心在这方面也作了探索和尝试,并取得了一定的效果。笔者所在的虹口区是全市较早将校外摄影教育融入学校特色教学的区之一,也是较早推广摄影教师培训的区之一,这为课后服务的摄影师资保障提供了业务支撑。经过多年的摄影教学与活动推广,虹口区现有在校专职摄影教师7位(校外3位,校内4位),他们具备国家颁发的相关摄影技能资格证书或是毕业于高校摄影及相关专业。有在校兼职教师40余位,他们是具备摄影专长的爱好者;另有2位市、区级摄影家协会会员担任社会兼职教师。中心以上述摄影师资团队为基础,依托“上海市课外校外教师专业发展专项培训课程”项目(摄影培训项目),搭建促进教师专业发展,同时兼顾课后服务的教师培训的区级平台,开展面向小学的“青少年数码摄影三十六技”和面向中学的“青少年创意摄影三十六技”两个“大单元”课程的师资培训。培训由中心专业摄影师资团队担任讲师,特聘高校专业师资和市摄影家协会专家为指导。在常态化防疫要求背景下,为了更好地使参培教师能在短期内获得专业技能,中心采用线上培训方式,提供培训直播、微课资源和多媒体资源包,利用钉钉、ClassIn、腾讯会议、云视讯等平台,将数字化培训“碎片化”的便捷优势放大,“零存整取”地有效提高培训效率,也鼓励和吸引区内更多有意向在校内开展摄影教学与活动的教师投入课后服务,丰富服务内容和样态。

通过近一学年对区内共65名教师的数字化线上培训(“大单元”师资培训情况汇总如图7所示),虹口区的摄影师资团队人数日趋增加,摄影师资的专业素养也日益提高,形成了人数多、专业精、涵盖广、口碑好的课后服务师资保障团队。

图7 “大单元”师资培训情况汇总表

在中心与学校的共同努力下,虹口区的摄影课后服务项目的开展已颇具成效。截至2022年3月,虹口区有1所初中、1所高中、1所小学每周定期开展课后线上摄影活动,5所初中、2所小学每周不定期采用线上方式开展课后摄影活动;10%以上的中小学开展过至少2次课后摄影活动,30%以上的中小学开展过至少1次课后摄影活动。由此可见,校外教育摄影项目依托数字化手段优势,为区域学校提供多样化的课后服务,已初步形成了可指导、可借鉴、可复制、可推广的模式。

三、 思考与展望

取得的既有课后服务成效只是中心与学校探索课后服务模式跨出的第一步,今后更需要时刻总结,不断改进,创新发展。在《指南》提出的要求下,下一步我们将探索:如何将学校的摄影美育评价融入课后服务实施中?如何跟踪摄影数字化教育在课后服务中的即时评估反馈?如何将评估与学生综合素质测评挂钩?如何有效、准确地采集课后服务的实施数据,为后续研究提供依据?如何使数字化教学与活动形式常做常新,持续激发学生的兴趣,吸引学生的关注?诸如此类的问题,也是促进我们校外摄影教育项目更好地支持课后服务的研究动力。

摄影教育是促进学生审美认知提升的有效手段,数字化应用更是摄影教育普及和推广的发展方向。展望未来,摄影教育作为学生美育的新分支,必将逐步进入更多学校的教育视野。从学生角度出发,通过摄影关注现实世界并发掘它具有的审美价值,已然成为青少年适应数字时代的必备技能之一。与时俱进地依托数字化环境丰富多元的学习手段和学习资源,不断提高自身综合素养,也将成为青少年顺应未来社会发展的重要途径。实践证明,校外摄影数字化项目作为区域学校课后服务的重要载体,让更多的学生在校内就能够接触到摄影艺术的魅力,更能够参与到校外教育优质教学与活动项目中,因而对培育学生美育核心素养起着积极的促进作用。

同样,对于“双减”背景下的校外摄影教育工作者,必须顺应新时代“育人”需求,构建多角度、多维度的区域校外教育大格局。坚持推行校外优质活动项目数字化应用的先行先试,形成校外教育与学校教育的相辅相成、互补互促、并举并重的“双线”育人特色,将校外教育资源(尤其是数字化教育资源)作为学校教育的资源延伸,惠及更多的青少年学生,从而实现优质资源在更大范围内提质增效与共建共享,继续发挥虹口区校外教育数字化建设效能,用以更好地支持学校“双减”工作。