食源性肠道传染病课程思政教学实践研究

⊙文 石晓峰 闫长虹 朱嵩 菏泽医学专科学校

2020年,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),明确提出落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体,不可割裂。食源性肠道传染病防控是医学专业就业岗位的重要工作任务,因食源性肠道传染病具有发病突然、病例集中,容易引起突发公共卫生事件,造成严重社会影响的特点,因此是医学专业学习的重点。教师可以通过挖掘食源性肠道传染病课程中蕴含的鲜明的课程思政元素,进行科学合理的教学设计,使学生能树立正确的健康观,自觉提升食品安全意识,提高处理食源性肠道传染病流行的能力。

一、食源性肠道传染病的特点

1984年,世界卫生组织将食源性疾病一词作为正式的专业术语,对其定义为“通过摄食方式进入人体内的各种致病因子引起的通常具有感染或中毒性质的一类疾病”。

食源性肠道传染病是食源性疾病中的一类疾病,由病原微生物引起,在中国疾病预防控制中心发布的“全国法定传染病疫情”中,主要指甲型肝炎、戊型肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒及其它感染性腹泻病(丙类)等几种。

其中甲型肝炎和戊型肝炎属于病毒性肝炎,分别由甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒引起,主要经消化道传播,水源或食物被污染可以引起暴发流行,多为急性发病,感染患者多出现发热、全身乏力、食欲不佳、恶心、呕吐、厌油腻、上腹部饱胀不适等临床表现。一旦发生重型甲型肝炎,应及时治疗以阻断肝细胞坏死,防止病情恶化。

细菌性痢疾,简称菌痢,是由志贺菌(痢疾杆菌)引起的一种肠道传染病,主要经消化道传播,学龄前儿童及青少年是高发人群,患者临床表现多为发热、腹痛、腹泻、粘液脓血便等,2-7岁的儿童容易出现较为严重的中毒性菌痢。老年人一旦发病,因抵抗力低下容易转为慢性菌痢患者,需要长期进行治疗。

伤寒是由伤寒杆菌引起的肠道传染病,主要由患者和带菌者引起传播,传播途径为消化道和接触,所有人群普遍易感。一旦发生伤寒,患者以发热作为初期首发症状,经历一周后进入极期,临床表现较为复杂,多为持续高热、腹痛、腹泻或便秘等消化系统表现,患者多出现肝脾肿大,发病的第6天皮肤会出现玫瑰疹,还有相对缓脉、伤寒面容等表现。经历极期后,患者的临床表现会进入缓解期,临床表现明显好转,但容易出现肠出血、肠穿孔等严重并发症,最终进入恢复期,病程大约1个月左右。

其它感染性腹泻,是指除了霍乱、细菌性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻,感染性腹泻的病原多种多样,常见的致病菌有致泄性大肠杆菌、弯曲菌等,常见的致病病毒有诺如病毒等。感染性腹泻多为患者因摄入了不洁饮食和水引起感染,临床表现以腹痛、腹泻为主,粪便多为稀便、水样便、黏液便,严重的患者可能出现血便。

表1:食源性肠道传染病的发病数

二、食源性肠道传染病的流行状况

根据中国疾病预防控制中心2021年传染病统计数据显示,全国甲乙类传染病按传播途径统计,肠道传染病发病104564例,死亡21人,报告发病率为7.42/10万。近3年来,几种食源性肠道传染病的发病数见表1。

三、食源性肠道传染病课程中蕴含的课程思政元素

通过对工作岗位进行深入调研,医学专业学生在食源性肠道传染病防控中主要进行健康宣教、监测预警、疫情上报等工作。根据工作岗位任务,教师可在食源性肠道传染病课程中加入以下四方面的课程思政元素。

坚持新时代的卫生工作方针,就是要立足大局所需、群众所盼,以人民群众健康为中心,开展医疗卫生服务。传染病的防控工作更是要坚持“人民至上、生命至上”的理念,推动重大突发公共卫生事件的监测预警、应急响应、防控救治能力大幅提升。食源性肠道传染病课程中思政元素的挖掘要坚持“预防为主”的新时代卫生工作方针,通过广泛宣传开展爱国卫生运动,引导学生树立正确的健康观,以大卫生、大健康格局认识食源性肠道传染病给人民群众带来的危害,自觉意识防控食源性肠道传染病的重要性,进而在学习和将来工作中能知责、担责、尽责。

在处置食源性肠道传染病的过程中,必须运用法治思维解决问题,遵守《中华人民共和国传染病防治法》的各项规定,发现病例后要及时监测,做好预警,按时上报,不得漏报、瞒报和误报。要对传染病疫情进行流行病学调查,根据调查情况提出划定疫点、疫区的建议,对被污染的场所进行卫生处理,对密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施,并向卫生行政部门提出疫情控制方案。

食源性肠道传染病发生的主观原因是人们的食品安全意识淡薄,部分商家为了大幅降低经营成本,赚取更多的利润,通过一些非法途径购买并售卖“三无”食品和仿冒食品,从而导致发生食源性肠道传染病。因此,提高食品安全意识和质量意识是提升自我保护能力、促进形成正确饮食行为、防止食源性肠道传染病发生的重要途径。

在食源性肠道传染病往往是突发事件,相关人员的应急处理能力十分重要。事件发生后,要能在属地疾病预防控制中心、医院感染部门等的指挥协调下,进行流行病学调查、疫情监测和上报,并能及时向群众开展健康宣教,起到及时阻断和控制、预防的效果。

四、食源性肠道传染病课程融入思政元素的教学实践

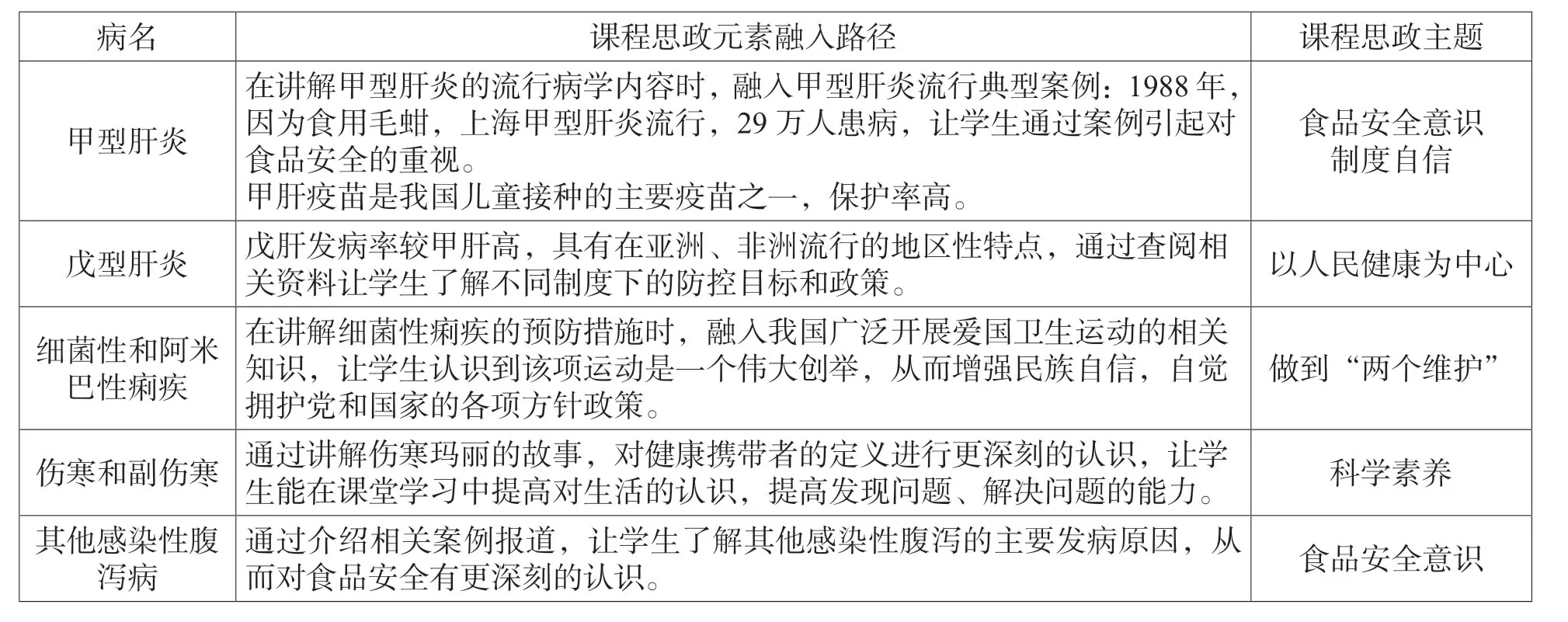

专业教师团队要在思想政治教师的指导下,与其他专业教师开展集体研讨,深入挖掘食源性肠道传染病课程中的思政元素。如,可以在讲解甲型肝炎时,通过引入“1988年上海甲型肝炎流行,29万人患病”的案例,提升学生的食品安全意识;在讲解伤寒和副伤寒的知识时,通过加入“伤寒玛丽”的故事,培养学生的科学素养。食源性肠道传染病课程的部分思政元素设计如表2所示。

表2:食源性肠道传染病课程的思政元素设计

分析学生对本部分内容前导知识的掌握程度,如病原微生物学内容和诊断学课程内容,了解学生对本部分内容的学习兴趣和学习动机,是否参与过食源性肠道传染病的相关社会实践活动,从知识和技能、过程和方法等角度开展学情分析,科学制定合适的素质目标、知识目标和能力目标,并对学生现状与达成目标的差距进行分析,找出合适的教学方法,为开展教学做好充足的准备。

专业教师在实施课堂教学时,要想将课程思政元素有机融入课堂,就需要采用案例教学法、启发式教学法等多样的教学方式,通过小组讨论、课前作业分享、课后布置任务等多种形式,让学生在巩固专业知识的同时,达到立德树人的目的。如,可在细菌性痢疾的流行病学教学内容中有机融入爱国卫生运动。细菌性痢疾的流行病是以细菌性痢疾患者和带菌者作为传染源,以水源污染、食品污染等为原因,以粪口传播为主要传播途径,尤其具备食源性疾病的普遍性,可通过苍蝇、蟑螂等污染食品从而引起感染,因为所有人群都普遍易感,所以本病一旦发生,容易导致广泛传播。在讲到苍蝇等污染食品作为媒介时,教师可以通过让学生讨论如何避免苍蝇污染食品、如何消灭苍蝇等话题,有机融入爱国卫生运动、除四害运动,让学生深入理解爱国卫生运动发起的目的及意义,明确作为医务人员的责任,了解健康宣教的重要作用,树立专业自信及认同感。

再如,每年的夏秋季是细菌性痢疾的流行高发季节,教师可以积极开展第二课堂活动,通过讲座、小组研讨、知识竞赛等方式,让学生走进市场、饭店,调查食品经营者的卫生情况,使学生能够在巩固课堂所学知识的同时,强化他们的食品安全意识。教师还可以组织学生制作社区宣传展板、宣传画等,进入各社区对居民进行健康宣教。

教师从融入课程思政元素的教学设计、教学效果等方面进行深入反思,找出不足及改进措施,对今后的课程起到指导作用。

五、食源性肠道传染病课程思政育人的难点及解决路径

《纲要》提出,实施课程思政,关键在教师,但现阶段部分教师对课程思政的重视度不够,导致教学效果差强人意。为此,应该采取以下措施来提升课程思政教学效果,首先,教师要自觉提升育人意识。这就需要学校营造“大思政”格局,使教师能沉浸在课程思政环境下,从而自觉提升育人意识,明确自己的育人责任,守好一段渠,种好责任田,学校可以通过评选课程思政教学名师、课程思政示范课程、课程思政案例等多种激励方式,营造课程思政氛围,提升教师的育人意识。其次,快速提高教师的课程思政育人能力,让课程思政起到润物无声的效果。学校可以通过开展相关培训、专业教师研讨会等方式,来提升教师的育人能力,同时学校还可以组建课程思政教学资源库,让教师们共享课程思政的优秀设计方案,不断拓宽专业教师的眼界。

表3:食源性肠道传染病课程评价表

在专业课堂教学中,需要有机融入课程思政元素。教师应课前认真进行教学设计,从融入内容、融入方法、预计融入效果等方面进行充分设计。在课程思政元素融入的过程中,容易出现不同的课程对课程思政元素重复使用的情况,如在甲型肝炎和其他感染性腹泻病的知识点中,都会涉及到食品安全意识这个思政元素,教师要在课堂教学前充分开展专业教学研讨,与其他专业课教师、本课程全体教师,对课程思政元素的有效融入进行教学设计。对于重复使用较多,需要学生长期理解和接受的内容,教师可以在不同课堂通过不同角度进行融入。

学校层面可以制定课程思政育人评价体系,教师根据评价体系开展育人评价。教师进行教学评价时,要将课堂评价与长期育人效果相结合,将教师评价和学生评价、社会实践服务对象评价相结合,通过评价方式多元化、评价主体多元化、短期评价和长期评价相结合的方式,客观、科学进行课程思政评价。在课程评价的同时,可进行增值评价,通过对学生专业的认知度、认同度,职业素养的养成,主动参与志愿服务活动等方面进行增值评价。增加学生对教师的教学评价,用于教师反馈到教学改进过程中,从学生评价的角度促进教师教学能力和育人能力的提升。

综上,食源性肠道传染病是一类重点防控的传染病,是居民常见病、多发病,需要学生在掌握相关知识、技能的基础上,深入理解食源性肠道传染病的危害,做到自觉担负起防控责任。因此,需要教师在课堂教学中开展课程思政,制订合理的课程思政育人目标,并提升育人意识和育人能力,下功夫挖掘课程思政元素,将立德树人的根本任务落实、落细。