死亡从来不“沉默”

何任远

《魂断威尼斯》剧照

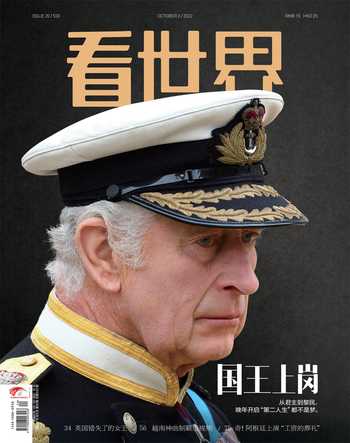

患上了瘟疫的作曲家已经进入弥留状态,他坐在威尼斯的海边,面对着大海。在他的眼里,只有浅滩水里站着的美少年轮廓。经过一阵抽搐后,作曲家视野逐渐模糊,最终撒手人寰。

这一幕来自根据托马斯·曼小说《魂断威尼斯》改编的同名电影。其描述来自德国的作曲家古斯塔夫在威尼斯遇到了一个美少年,俩人除了对望之外没有任何交流。为了能多看一眼这位美少年,古斯塔夫宁愿留在瘟疫肆虐的威尼斯,直到最终染上恶疾死去。

据称,《魂断威尼斯》主角的原型人物是奥地利作曲家古斯塔夫·马勒。托马斯·曼撰写这部小说的前夕,马勒的健康每况愈下,最终在1911年于维也纳离世。受马勒的人生启发,《魂断威尼斯》中的主角生前最后一眼看到的是美少年在水中的背影。

在美和藝术的怀抱下走向人生终点,这个做法就很维也纳了。

“死者肯定是维也纳人”

在人们的固有认知中,德意志人性格严谨冷静。实际上,在德国南部和奥地利这些信仰天主教的地区,人们向往感官的丰盈,面对死亡的时候更加追求极致。奥地利首都维也纳甚至发展出一整套独特又多姿多彩的殡葬文化。

维也纳人希望不但死得轻松,更要死得快活、死得风光。

维也纳殡葬博物馆中展出的葬礼用的马车

贝多芬(左)和莫扎特(右)在中央墓园的纪念雕塑

维也纳人希望不但死得轻松,更要死得快活、死得风光。

维也纳不仅有举世闻名的金色音乐大厅和美泉宫,也有诡异而奢华的死亡文化。昔日帝都浮华的巴洛克建筑和美轮美奂的教堂,并非是为尘世间的人们提供欢乐,而是许诺“灵魂”升上天堂的过程中得以享受绚丽美景。在当地根深蒂固的天主教观念看来,一个人生前多灾多难不要紧,只要死后能上天堂,那人世间的苦难也就值了。

维也纳当地一首民谣《死者肯定是维也纳人》歌词大意是:上帝在天堂一边喝着美酒,一边看着维也纳的亡者灵魂在游荡;在准确的时刻用准确的路径找到天堂的大门,只有维也纳人才做到。

过去的数个世纪里,作为神圣罗马帝国、奥地利帝国和奥匈帝国的首都,皇室的一整套殡葬礼仪和用具已经发展得很成熟。在维也纳殡葬博物馆,人们可以看到哈布斯堡皇朝殡葬用的礼服、罗伞、灵车、宗教用品乃至平民用的棺木和挖坟用具。参观者还可以躺入棺材,体验“死亡”的时刻。

这个博物馆的策展人、维也纳著名的葬礼规划师维特格·科勒在接受奥地利广播公司的采访中,解释维也纳殡葬文化的由来:“在19世纪中期,维也纳的生活富足,人们有足够的金钱去购买模仿巴洛克风格的奢华殡葬用品。”中文语境中所说的“哀荣备至”,可以用奥地利德语“Sch?ne Leich”来形容,那就是中产阶级模仿皇室的殡葬仪式,除了有纯黑色的马车运送棺木之外,殡葬人员身穿奢华黑色丧服,长长的队伍排列在维也纳街头。两旁站满了不但不避忌,甚至前来围观的市民。

科勒认为,维也纳的逝者和市民在风光大葬中相互获得“好处”:逝者希望通过豪奢的葬礼让自己被人们记住,而市民则把葬礼视作“一部不用买票的大戏”。

维也纳人热衷土葬,并且希望从中央墓园获得一席之地。那些在维也纳长眠的伟大音乐家们—贝多芬、勃拉姆斯、约翰·斯特劳斯、莫扎特和舒伯特,都在中央墓园拥有精美的纪念雕塑。在哈布斯堡皇朝的陵园,人们可以看到四百年来历代皇帝和皇后的厚重金属棺材,以及棺材上夸张诡秘的雕塑。

玛利亚·特蕾莎女皇和丈夫的下葬地点

其中,玛利亚·特蕾莎女皇和丈夫的棺材的下葬地点,是整个陵园的亮点。这个重达7吨的雕塑在女皇去世前15年就打造好,最顶端是女皇和丈夫的半身雕塑,四个方位除了有哭泣天使雕塑之外,还有戴着哈布斯堡皇冠的骷髅头—象征着无论君王平民,死亡最终是一道跨不过的门槛。

在当代维也纳,殡葬策划行业也别出心裁,创意满满。有一名爵士乐逝者生前留下遗言,希望葬礼乐队敲鼓手可以把他的棺材盖当鼓敲出节奏;有一名少年则把自己奶奶的骨灰用高压煅烧的方式制作成一枚人造宝石,然后用环镶在自己的肚脐上……各式各样标新立异又不失体面的丧葬方式,委婉地表示即使死亡也夺不走逝者与亲友之间的纽带。

燃烧激情,直登极乐

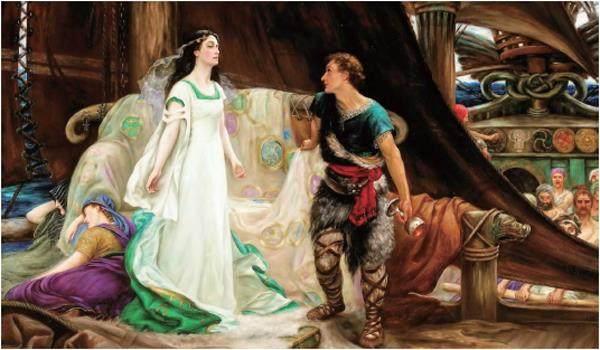

德国南部和奥地利人对死亡的迷幻态度,并不只停留在物质上,还转化为艺术作品,最终成为德意志文化探讨人生终极问题的一部分。19世纪长期在德国南部活跃的德国作曲家理查德·瓦格纳,曾经创作过一部探讨生死爱欲的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》。这部长达三个小时的歌剧格调晦暗,低沉交织的管弦乐在三小时里延绵不断,为的是在剧终营造出一幕高潮:爱之死。

在歌剧中,特里斯坦与伊索尔德这对痴男怨女原来是仇家,伊索尔德为了杀死特里斯坦,试图偷偷把毒药加进双方的酒杯,然后俩人同归于尽。阴差阳错下,致命毒药竟然被女仆换成了催情药。从相互仇视到相互依恋,俩人分分合合,一直不得如意。相思成疾的特里斯坦被情敌流放到远方后一蹶不振,千辛万苦找上门的伊索尔德,看到情郎刚好死去。在爱情魔药的作用下,伊索尔德扑倒在特里斯坦的尸体上,筋疲力尽地死在对方的怀里。

西方歌剧不乏著名的死亡情节,然而“爱之死”一幕堪称经典:双簧管吹奏出著名的“特里斯坦和弦”,简单的几个降调音符充满欲望和暧昧。在小提琴的推波助澜下,由女高音饰演的伊索尔德唱出了“爱之死”的唱段“如此温柔如此轻盈,犹如他的微笑”。伊索尔德用高音喊出最后的音符,整个铜管乐组和弦乐爆发出轰隆的高潮乐声,她的灵魂和特里斯坦的灵魂交缠在一起,歌剧也至此结束。

俩人的情愫起于杯中的催情药,然而催情药最终的效果却跟致命毒药无异:俩人还是同归于尽,被情欲杀死。可是,没有“毒药”的推波助澜,二人的生命不会如此绚丽诱人,也更加不会在末尾爆发出华丽的乐章。虽然结局都是同归于尽,但是两条道路却有着截然不同的沿路风景:没有激情的生命历程将是一场平庸无聊的过场戏,而肉與灵的融合则完成圆满的切换。

歌剧观众之所以忍受三个小时低沉阴暗的音乐,以及暗无天日的舞台布景,为的就是等到在“爱之死”段落中感受生命通过激情达到的圆满。

死亡从来不沉默

围绕歌剧《特里斯坦与伊索尔德》的艺术观念乃至哲学理念,历来演绎甚多。诸多著名指挥家和歌唱家,都在世界数一数二的歌剧院演出过。

长达三个小时的歌剧格调晦暗,为的是在剧终营造出一幕高潮:爱之死。

奥地利“指挥怪杰”卡洛斯·克莱伯的演绎被视为经典之一。在他留下的彩排录影中,克莱伯好像跳芭蕾舞那样展开双臂,让乐团跟随自己的双手高低起伏,发出越来越缠绵的声音。他一边指挥一边对乐团说:“要表现出女性兴奋的音乐线条……对于伊索尔德来说,死亡是一种美丽的体验,不过台下的观众都哭了。”

《特里斯坦与伊索尔德》油画

事业活跃期集中在20世纪70—90年代的“怪杰”克莱伯,跳出了演出经纪人制度主宰下音乐家频繁出差和预先安排好几年的“职业生活”。极端任性的克莱伯好几年才指挥一次演出,“冰箱空了才想开音乐会”,一度向德国总统索要一辆奥迪车才答应在柏林演出。这位常年隐居于奥地利和斯洛文尼亚深山的指挥家,是中国道家哲学的信徒。有人从他的藏书中找出一本德语写成的《庄子》选集,发现了一些跟生死有关的句子被画上了重点线,其中有一句这样说:“死亡从来不是沉默的,死亡比生存发出更大的响声。”

想要通过音乐会来表达自己声音的时候,在音乐中感受庄子生死共鸣的时候,他才偶尔出山演出。1999年指挥完人生最后一场音乐会之后,他又隐居了5年,在妻子离世半年后也撒手人寰。

相比克莱伯在斯洛文尼亚深山中“等死”,一些指挥家却主动“寻死”。指挥家之间有这么一个说法:在指挥台上突然死亡,在伟大的乐章中离开人世,是最好的归属。当然,这个终局“可遇不可求”。

2001年,意大利著名指挥家朱塞佩·西诺波里在柏林的一个音乐会演奏中心脏病发去世,让乐迷感到惋惜,却让另外一些同行嫉妒。拉脱维亚指挥家杨松斯患有严重的心脏病,虽然被医生多次告诫不能过劳工作,却始终维持高密度的演出计划,排练和演出更加用心。一次采访中,杨松斯承认自己就是想有一天死在指挥台上,而这一刻到来之前,他要把自己喜欢的曲目都赶紧安排时间演奏完。

年轻时曾得罪多个主流乐团而被迫漂泊多年的罗马尼亚指挥家谢尔盖·切利比达奇,在晚年吸取了东方禅学的智慧,找到慕尼黑爱乐乐团作为自己长期经营的艺术地盘。晚年的切利比达奇指挥慕尼黑爱乐乐团演绎西方作品时,散发出的那种缓慢和空灵的东方禅意,成为人们在他死后记住的最大亮点。

意大利著名指挥家朱塞佩·西诺波里

2000年患上胃癌的意大利指挥家克劳迪奥·阿巴多被切去了2/3的胃部,当年接任柏林爱乐乐团总监时那个意气风发的中生代指挥大师,从此变成了一个佝偻的瘦弱老人。但患上绝症后的阿巴多仿佛获得了第二次艺术生命,他的指挥语言更加洗练精简,乐团在他的打磨下变得更加具有透明的质感。英国《留声机杂志》说,晚年的阿巴多站在指挥台上,仿佛一个天主教圣徒那样,用手指抚摸音乐线条,最终产生出他前半生几乎没有能力打造出的效果。

特约编辑荣智慧 rzh@nfcmag.com

——访女指挥家、作曲家朱婕