高铁开通对工业化进程的影响

——基于劳动力流动视角

张亚东,王雄英,向国成

工业化进程是指一国或一地区以传统农业为主向以现代工业为主转变。进入21世纪,中国经济快速增长以及重工业占工业总值比重提高,受资源环境等的约束,中国需走一条不同于发达国家的内生式工业化发展道路。目前,中国已经构建了世界上种类最齐全的工业体系,成为联合国产业分类中唯一有39个大类、191个中类、525个小类的国家。在全球500多种工业品中,中国有220多种工业品,居全球第一位。但是,在中国经济迅速发展过程中,各地区发展趋势不平衡,各地区的工业化进程也各有不同,发达地区已经处于后工业化阶段,而落后地区还处于工业化初期阶段。随着劳动力由农业部门流向工业部门,以及劳动力由经济欠发达地区流向发达地区,注入发达地区的劳动力为工业发展提供了必要的劳动力资源,促进了工业集聚,加速了工业化进程[1]。

近些年,以高速铁路为代表的交通技术发展迅速,这不仅健全了我国交通运输体系,而且对经济社会发展产生了重要作用。截至2020年底,我国高铁开通营运里程位居世界第一,已超过3.8万公里。高铁的大规模建设和覆盖范围之广,不仅改变了人们的出行方式,有利于旅客便捷出行,也在一定程度上改变了中国经济空间布局[2],成为各城市经济增长的重要“引擎”[3]。特别是高铁网络作用于劳动力市场为高铁沿线城市和边缘城市的工业化发展和经济增长带来人才、技术等生产要素[4]。

高速开通将对劳动力流动产生最直接的影响,而劳动力是工业化进程推进的基础要素。由此,高铁开通是否加速了城市工业部门需要的资本、技术、劳动力要素的有序流动,发挥了工业集聚效应,进而加速工业化进程?其作用机理是什么?本文试图对此展开初步的探讨。

一、文献及理论评述

(一)劳动力流动与工业化进程的关系

经济学家刘易斯提出发展中国家存在生产效率高的工业部门和生产效率低下的农业部门的“二元经济结构”。随着工业部门生产效率不断提高,农业部门剩余劳动力纷纷转向工业部门并促进了工业化[5]。刘易斯提出的“二元经济结构”主要关注了工业部门发展,而未重视农业部门发展,所以拉尼斯和费景汉将工业部门、农业部门以及劳动力流动一起进行分析,发现农业部门生产率提高从而有大量劳动力剩余,剩余劳动力为工业部门发展提供劳动力。“二元经济结构”表明,农业部门和工业部门共同影响着发展中国家的工业化集聚。

我国工业化进程最直接的表现即劳动力由农业部门转向非农业部门,所以,学者们使用第二、第三产业就业比重来度量我国工业化水平[6]。由于工业化进程也是产业重组与转型升级的过程,工业化进程中产业结构首先发生变化。在工业化初期,第一产业比重相比第二产业高,随着工业化进程不断推进,第一产业比重有所下降,第二产业比重上升。我国劳动力流动趋势也与我国工业化进程趋势相一致[7],表现为劳动力由农业逐步向工业和服务业流动。潘越、杜小敏(2010)利用非参数可加模型证实,中西部地区劳动力大规模流出,使中西部地区陷入劳动力空洞化和工业化进程缓解的阶段,而东部地区劳动力积累丰富,工业集聚增强,不断推进工业化进程[8]。

(二)新经济地理学“中心—外围”理论对劳动力流动与产业集聚的解释

Hsieh和Klenow把中国与印度作为研究对象,发现劳动力流动推进了这两个国家的工业化进程,同时也是影响工业化进程的决定性因素[9]。新经济地理学不同于新国际贸易理论的劳动力完全自由流动,而是假设劳动力流动有运输成本。报酬递增、运输成本与要素流动之间相互作用形成向心力,使得完全相同的两个地区渐渐演变为“中心—外围”企业集聚结构。即如有北部和南部两个区域,初始条件一样,若存在外力使南部地区工人转移到北部时,南北对称状态将受到破坏。从南部迁移到北部的工人在北部地区消费,促进北部市场规模扩大,市场规模扩大将进一步吸引南部企业迁移到北部,这可称为市场接近效应。随着北部地区集聚的企业越来越多,北部地区所生产的产品种类和数量增加,需要从外地输入的产品数量和种类减少,因此运输成本减少,商品价格降低,消费者支付较少的生活成本,这可称为生活成本效应。市场接近效应和生活成本效应共同形成聚集力,企业集聚促进了工业化进程。而当大部分企业聚集在北部地区后,使得北部地区企业竞争更加激烈,而南部地区企业竞争减弱,形成市场竞争效应。

劳动力流动与工业集聚之间的关系表明,当受到外部冲击时,制造业必然向两个区域中的某一个区域集中[10]。而这种外部冲击有的表现为地区因自然禀赋优势吸引劳动力流入,也有因市场规模大小差异引起劳动力向市场规模大的地区流动,从而加强了地区工业集聚[11],还有学者从新经济地理学“中心—外围”角度进行研究发现,当区域之间因为交通基础设施更加完善、联系更加紧密,劳动力自由流动更加快捷,将产生工业集聚和扩散效应,从而加速区域工业化进程[12]。这些研究都说明外部冲击劳动力流动对产业集聚有正向影响。

(三)交通基础设施与工业化进程

交通基础设施与工业化进程的关系首先通过经济增长的形式显现。国内外文献都表明经济增长的这种效果主要源于交通基础设施外溢性[13]。具体表现在:降低生产要素流动成本、降低企业生产成本、提高交易效率、扩大市场规模[14]。由于交通基础设施影响经济增长的一个重要机制是促进资本跨地区流动[15],运输成本降低促进资本突破空间限制,依照区域之间市场需求流动,从而推进经济增长[16]。还有研究表明,交通基础建设缩小了地区之间的时间距离,加强了区域之间的人员交流,有学者利用美国1850—1860年的数据研究发现,铁路基础设施的进步降低了人员交通成本,带动了人口流动,从而促进了美国中部地区城市化进程[17];同样,高铁开通将降低时空成本,加速劳动力要素流动,扩大区域经济差距[18]。上述研究表明交通基础设施能促进区域经济增长,其机制主要是交通基础设施降低运输成本,并促进资本、劳动力、技术要素流动外溢效应,从而带动经济增长。

从已有文献可知,交通基础设施改善能降低运输成本,并促进资本、劳动力、技术等要素流动,而这些要素流动也能影响产业集聚进而影响工业化进程。但已有文献未将高铁开通、劳动力流动、工业集聚、工业化进程放在同一框架下分析它们之间的关系。高铁开通因具有“压缩时空”等特点,对劳动力流动产生的影响,本文从这一角度来研究其对工业化进程的影响。

二、高铁开通加速工业化进程的作用机制

根据Krugman(1991)模型,新经济地理学将交通费用作为影响工业集聚的主要因素。不同区域间工资以及生产要素价格差异受交通运输成本的影响,生产要素追随“本地市场效应”和“价格指数效应”等因素将引发企业集聚和扩散[19]。高铁开通有利于提升多样化和相关多样化产业集聚[20]。高铁作为主要提供客运服务的运输平台,因具有“压缩时空”等特点能有效降低要素流动的运输成本[21]。高铁对区域工业化进程的影响首先表现为对区域工业集聚的影响,而工业集聚的主要影响因素为劳动力空间配置。一方面,高铁开通能有效压缩城市之间的时间成本,大大降低交通运输成本,投入要素成本降低,将产生“生产成本效应”。另一方面,高铁开通增强了人和物的可达性,从而扩大产品的市场范围。从劳动力需求角度看,高铁开通扩大了城市消费市场范围,“一日游”“职住分离”等随着高铁开通得以实现,扩大了市场商品需求量。研究表明,在2011—2014年开通高铁的81个城市客流量在高铁开通后比非高铁城市明显提高10%,带来了大量商品需求[22],这意味着市场规模扩大,从而形成“市场接近效应”。在这两种效应的共同作用下,激发了劳动力、技术以及资本等生产要素在高铁沿线城市聚集,引发企业在一个地区集聚,从而带动该地区工业化进程。

高铁开通后交通成本降低以及通达性增强,使得企业在一个地区集聚,也会导致一个地区企业之间竞争加剧,形成“市场竞争效应”。但高铁开通后加强了区域之间的合作与交流,提高了高铁沿线城市“知识可达性”,特别是提高了人才流动、人与人面对面交流的频率,降低了跨区域合作研发的交易成本以及搜寻成本,易于形成跨区域合作,这有利于处于“市场竞争效应”下的企业进行转型升级。研究发现,处于大城市的高速铁路开通使得沿线传统工业区向知识型工业区转型,而位于高速铁路沿线的中小城市以及中西部城市则会抢抓高铁开通所带来的新机遇,加快推进地区工业化进程。如贵广高铁开通,贵州做好了承接产业转移准备,将贵州宝贵的矿产资源以及丰富的劳动力资源与珠三角地区雄厚资本、先进技术相融合,将贵州过去无人知晓的资源转化为工业品,加快了工业化进程[23]。

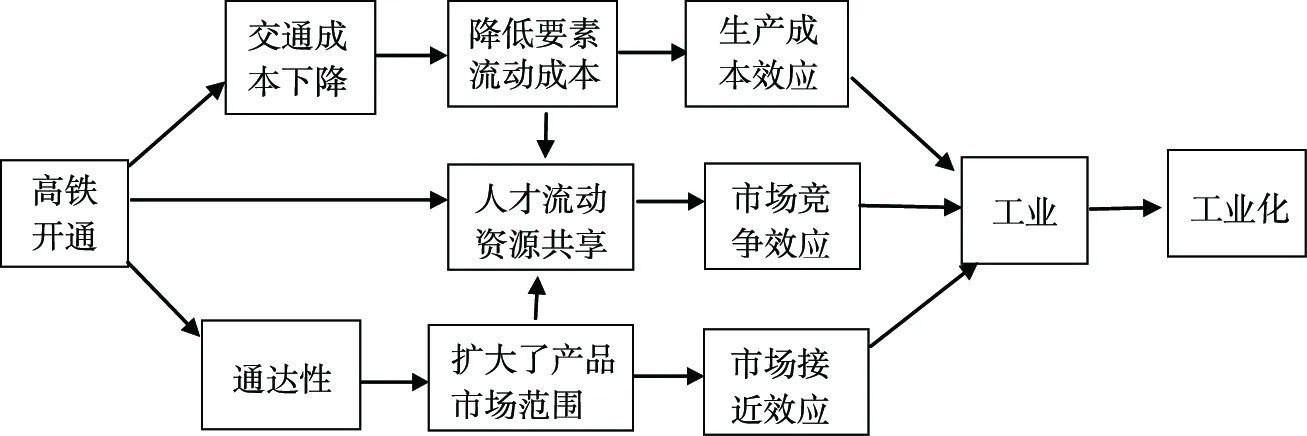

聚焦上述高铁开通的三种直接效应,显然,劳动力等生产要素将在它们的共同作用下,在高铁开通沿线城市形成流动收益与流动成本的新均衡,通过选择合适的区位,获得更高的工资和要素回报。也就是说,在劳动力可以自由流动且高铁开通带来低流动成本的背景下,落后地区劳动力向高效率城市流动,将形成三种动力机制:其一,降低要素流动成本,形成生产成本效应。其二,增强高铁城市企业对劳动力要素市场的竞争力,形成市场竞争效应。其三,扩大高铁开通城市的消费市场,形成市场接近效应(图1)。

图1 高铁开通对工业化进程的作用机制

三、数据和实证研究

(一)数据来源和设计

鉴于数据的完整性以及多时点DID实证分析的可行性,剔除信息不完整的城市,最终选取了中国272个地级市2005—2019年的面板数据①。各变量介绍如下:

高铁开通:依照该地级市是否建好高铁站来判断高铁开通的状况。高铁开通取值按照如下方式设置:若地级市当年开通高铁,则当年及以后高铁开通数据取值为1,否则为0。其中高铁开通时间信息主要来源于百度百科对各城市高铁站的信息介绍以及国家铁路局的新闻报道。

工业化进程:工业化最直接的表现是农业剩余劳动力向非农业转移,故使用非农产业就业比重来表示中国工业化进程[8]。也有用各省份的工业化增加值与农业增加值的比来表示各地区的工业化进程的程度[24]。因工业化进程具有丰富的内涵,无法运用单一的指标进行衡量,本文对工业化进程的测量不仅包含工业化产值增加比重、工业化就业比重,还包含非农产值比以及非农就业比,工业化进程指标评价系统如表1所示。本文采用熵值法先计算各个指标的权重,再用加权法得到各个地区不同时期的工业化进程指数综合值。

表1 工业化进程评价系统 (单位:%)

控制变量:(1)资本投入。资本投入是工业经济发展的重要要素和动力,由于各城市工业部门直接投资额难以直接获得,因此,本文采用各城市固定资产投资总额占GDP比重来近似估计。(2)技术投入。技术投入是工业经济发展中不可或缺的因素,技术投入强度直接影响工业化进程快慢,鉴于各城市技术研发费用不可获得,本文采用城市科学研究和技术服务从业人员来估计技术投入。(3)劳动力。采用制造业就业人数占总就业人数比来表示。(4)外商直接投资。外商投资迅猛发展,加快了我国工业化进程,尤其是加速了东部沿海地区的工业化进程,所以我们采用进出口总额占GDP的比重来表示。这些数据主要来自《中国城市统计年鉴》。

(二)计量模型

本文主要是为了研究高铁开通对工业化进程的影响,为了精准识别高铁开通与工业进程之间的关系,最为理想的情况就是利用外生冲击识别两者之间的因果关系。高铁开通作为一个外生的政策冲击,为开通高铁的城市经济发展带来了外生的变化,可近似看成自然实验。因此,本文利用“高铁开通”,在不同时间和不同城市造成的政策冲击,通过渐进双重差分(渐进DID)模型来识别高铁开通与城市工业化进程之间的因果关系。具体回归方程设定如下:

Yit=β0+β1trainit+γZ+μi+λt+εit

(1)

其中,被解释变量Yit代表城市工业化进程;train为个体虚拟变量,表示城市是否开通高铁的虚拟变量;Z表示一系列影响城乡收入差距的控制变量,包括资本投入、技术投入、劳动力投入、外商投资;μi表示城市固定效应;λt表示年份固定效应;εit表示误差项。系数β1是该文关注的核心系数,其反映了高铁开通对城市工业化进程的影响。

四、主要结果

(一)基准结果

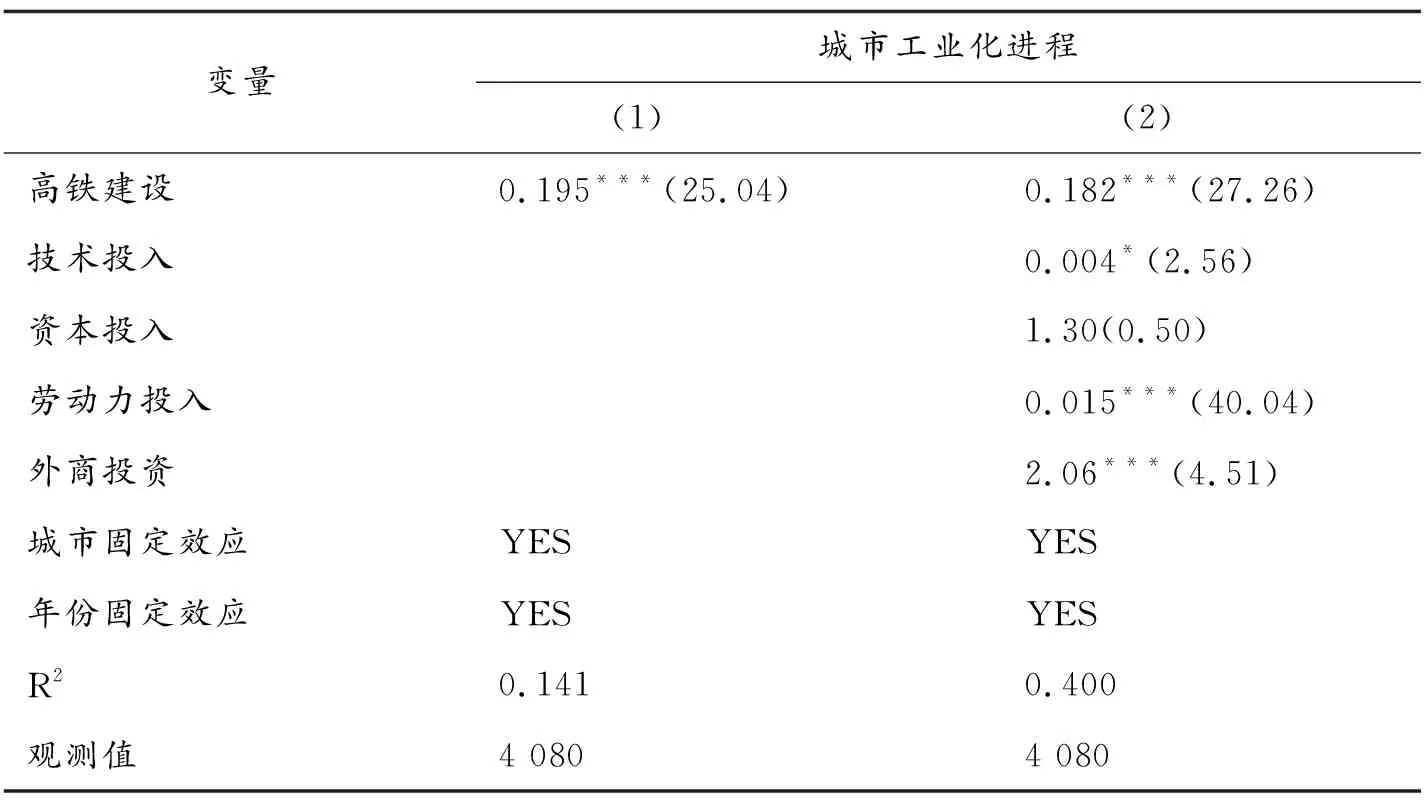

基准模型采用年份与城市双向聚类固定进行估计,从回归结果可以看出,表2中无控制变量的第(1)列和有控制变量的第(2)列,系数均在1%的水平上显著为正,说明高铁开通加速了城市工业化进程。虽然可以观测到的系数值较小,但基本满足我们的预期理论。从控制变量看,技术投入、劳动力投入以及外商投资增加,都会加速城市工业化进程。资本投入能加速城市工业化进程,但不够显著。

表2 高铁开通对城市工业化进程的影响

(二)动态效应与平行趋势检验

使用双重差分估计结果的精确性取决于实验组与控制组之间是否有平行趋势假设,也就是说,在高铁开通前,实验组与控制组之间的变量应保持相同的趋势。因此本文参考Beck提出的事件分析法[25]对高铁开通的动态效应进行检验。检验方程如下:

(2)

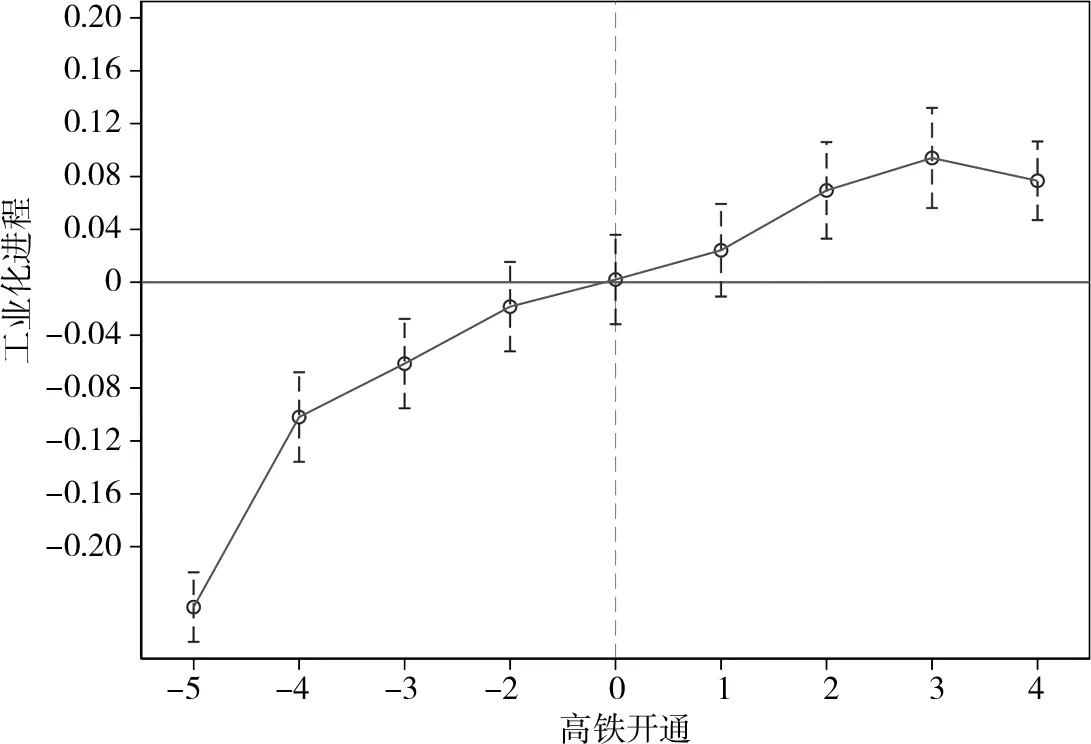

式(2)中,trainti0+k为虚拟变量,βk反映了高铁开通对城市工业化进程影响的程度。图2描绘了式(2)的点估计及95%置信区间的结果。从图2可看出,在高铁开通之后,βk的系数显著为正,这说明高铁开通对城市工业化进程有一定的加速效应。

图2 高铁开通与城市工业化进程

(三)安慰剂检验

为排除一些不可观测且随时间变化的城市特征对工业化进程可能产生影响。本文构造反事实安慰剂检验,来考察结果的稳健性。500次随机实验的估计系数的核密度分布结果表明,随机生成的虚拟的高铁开通城市的回归系数分布在0附近,这说明随机生成的高铁开通城市的数据对城市工业化进程没有影响。而本文估计的系数值为0.182,这说明高铁开通加速了城市工业化进程,并不是由随机因素产生的。

(四)稳健性检验

为了确保回归结果的稳健性,本文通过替换被解释变量、滞后效应以及剔除样本量等一系列措施进行稳健性检验。

(1)替换被解释变量。对主回归被解释变量,利用熵值法从产业结构和就业结构两个角度构建工业化进程指数,为进一步检验其稳健性,借鉴苏建军(2019)利用限额以上工业总产值与GDP的比值来表示工业化进程指数[26],然后进行回归分析。

(2)滞后项。由于有些线路高铁开通时间为当年12月,因此很难对当年经济产生很大影响。从平行趋势检验也可以得知,高铁开通对城市工业化进程的影响存在一定的滞后性。所以将解释变量取滞后一项,进行回归分析。

(3)剔除高铁必经过城市。鉴于直辖市、省会城市、副省会城市在发展高铁上具有先天优势,高铁开通必然会经过这些城市,有可能对估计结果产生误差。因此,剔除直辖市、省会城市、副省级城市数据重新进行回归。

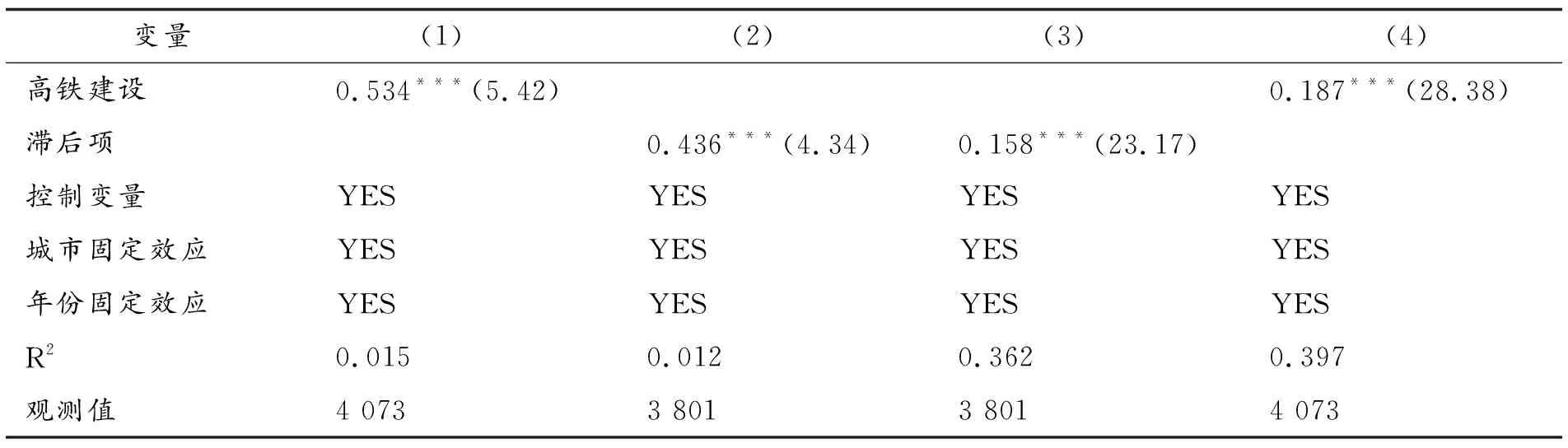

表3列出了稳健性检验结果,表3第(1)列显示被解释变量为限额以上工业总产值与GDP比值来表示工业化进程指数,回归结果在1%水平上正向显著,这证明了本文结果的稳健性。表3第(2)列的被解释变量为限额以上工业总产值与GDP的比值,解释变量为高铁开通滞后一项,回归结果在1%水平上显著为正,且比主回归所得系数更大。第(3)列被解释变量与主回归被解释变量一致,解释变量为高铁开通滞后一项,回归结果仍然显著为正。第(4)列剔除了直辖市、省会城市和副省会城市的数据,避免这些数据干扰,回归结果显著为正。因此,可以得出结论:高铁开通加速了城市工业化进程。

表3 稳健性检验

(五)异质性分析

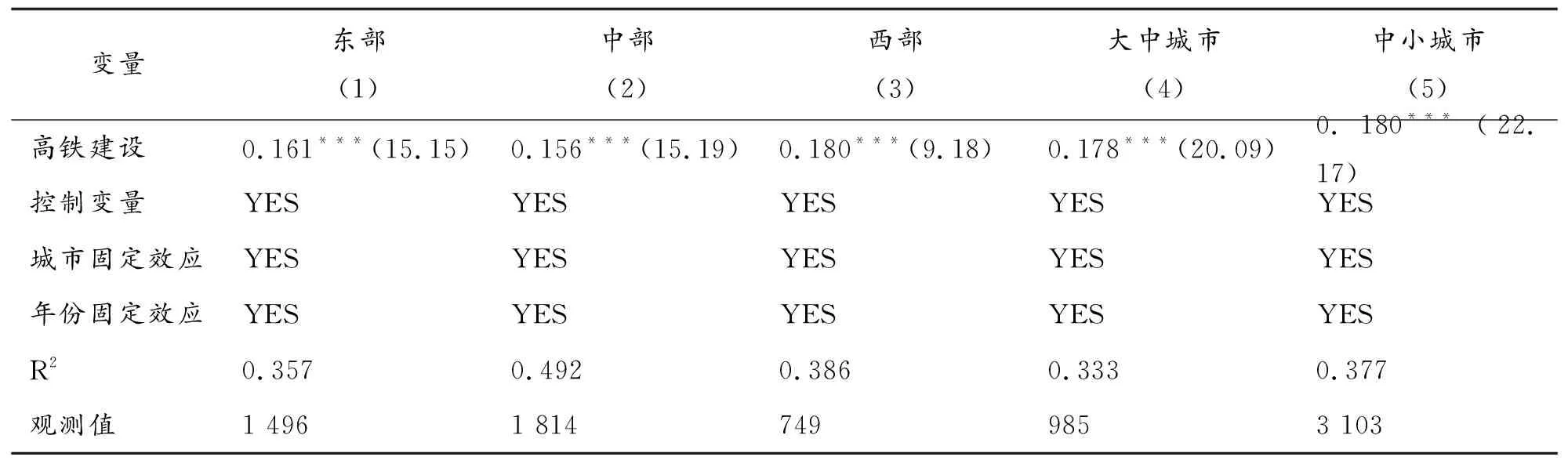

Vickerman等人验证了不同区域的高铁开通产生的效应有所不同[27],所以我们在研究高铁开通与城市工业化进程之间的关系时,异质性验证不可或缺。由于中国区域发展不平衡,东、中、西部地区发展差距较大,同时,中国不同区域高铁发展情况不一致。因此,我们将对东部、中部、西部三个区域依次进行回归分析。表4中,(1)、(2)、(3)列分别显示了东、中、西部地区回归结果,可见东、中、西部地区高铁开通都显著加速了城市工业化进程,但影响系数存在一定的差异,西部地区回归系数为0.180且在1%水平上显著为正,是东、中、西三个区域中回归系数最大的区域。这说明西部地区高铁开通对工业化进程产生正向影响且边际效应更大。表明高铁开通后,西部高铁沿线城市将以高铁为纽带,加强与东、中部地区的联系,以获得东部地区资源,加强劳动力流动、产业转移等来提高西部地区高铁沿线城市的工业化进程;同时,西部高铁沿线地区凭借改善后的区位条件、丰富且廉价的劳动力资源以及广阔的市场吸引各类资源不断向这些地区集聚,形成新的工业聚集效应,促进工业化进程。依照国家统计局标准将272个城市分为大中城市以及中小城市两类②,研究规模不一样的城市工业化进程受高铁开通的影响情况。表4中,(4)、(5)列展示了大中城市和中小城市回归结果,回归结果都显著为正,进一步稳健性检验了高铁开通能加速城市工业化进程,但相对于大中城市地区,中小城市依托本身的自然禀赋优势,再加上高铁开通可降低时空成本,推动要素流动,故高铁开通对中小城市群地区工业化进程的加速效应要比大中城市群地区稍大。

表4 不同类型城市高铁开通对城市工业化进程的影响

五、机制检验

在前文分析的基础上,以劳动力流动要素为切入点,考察高铁开通对工业化进程的影响机制。采用中介效应模型将高铁开通对工业化进程的影响进行分解:高铁开通对工业化进程的直接影响,以及高铁开通通过中介变量劳动力流动对工业化进程的间接影响,中介效应模型设定如下:

laborit=β0+β3trainit+γZ+μi+λt+εit

(3)

Yit=β0+β1trainit+β2laborit+γZ+μi+λt+εit

(4)

其中,laborit表示i城市t时间的劳动力流动水平,其他变量与主回归保持一致。其中劳动力流动借鉴高波(2021)等人的做法,采用地区就业人数占该地区总人口比重来表示劳动力流动强度。先用式(1)实证高铁开通对工业化进程的影响,采用式(3)进行回归,观察高铁开通对劳动力流动的影响,最后,基于式(4)中劳动力流动这一中间变量观察高铁开通对工业化进程的影响。此次回归主要关注回归系数β3和β2,若系数β3显著为正,则说明高铁开通推动了劳动力流动。同时,只有当β3和β2都为正且显著时,表明中介效应存在。

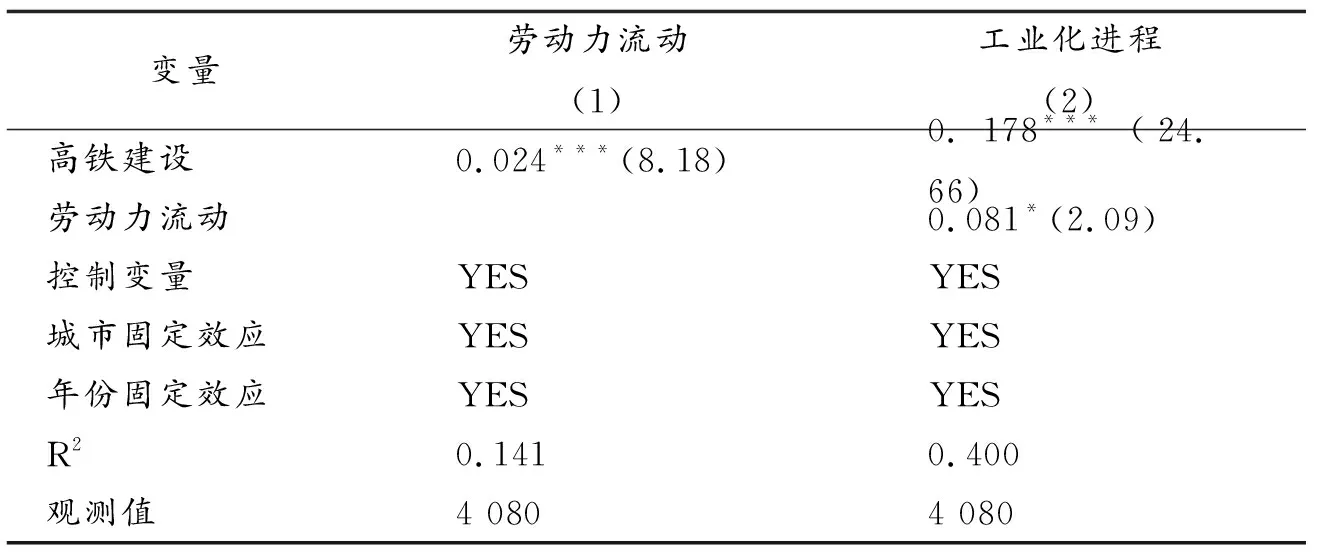

表5列出了高铁开通影响工业化进程作用机制的实证结果。表5第(1)列结果表明高铁开通对劳动力流动的影响显著为正,即高铁开通能显著促进劳动力流动。第(2)列高铁开通和劳动力流动的回归系数都显著为正,说明劳动力流动是其中介变量,即劳动力流动是高铁开通加速工业化进程的中介变量。从回归系数看,高铁开通对城市工业化进程的总效应为0.182,高铁开通促使劳动力流动增加了0.024个单位,而劳动力流动又促进了工业化进程增加0.081个单位,中介效应大小为0.002个单位,占比为1.09%。进一步说明随着高铁开通数量的增加,地区间通达性增强,将提高劳动力流动的便利性,并降低劳动力流动成本,从而优化劳动力资源的配置,促进劳动力结构与产业结构协调发展。也使得劳动力流入地区缓解了劳动力需求竞争压力,加速了地区工业集聚,从而加速了工业化进程。

表5 高铁开通影响工业化进程:作用机制分析

六、结论与启示

本文基于2005—2019年中国地级市数据,采用多时点DID实证验证高铁开通对工业化进程的影响及作用机制,并基于理论分析,以劳动力流动视角研究高铁开通对工业化进程的影响机制。回归结果表明,高铁开通加速了地区工业化进程。异质性分析结果表明,高铁开通对东、中、西部地区工业化进程都有显著正向效应,但对西部地区工业化进程影响效果更大,这在一定程度上缩小了地区间经济差距。这可能是因为高铁开通加速了劳动力流出,同时也会加速生产要素流入西部地区,工业化集聚效应和扩散效应同时并存。分大中城市与中小城市进行检验,发现高铁开通对中小城市地区工业化进程影响更大。最后机制结果表明,劳动力流动作为中介变量能促进高铁开通对工业化进程的影响。

我国已经在快速布局高铁网络,高铁网络正在以全新的方式重塑生产要素流动方向,但要从高铁开通过程中获得新的发展机会,需要结合城市自身特点和资源优势评估高铁开通带来的长期效应和短期效应,充分利用高铁开通带来的积极影响。首先,高铁开通打破了原有的运输格局,大大增强了城市间的可达性,更多的企业和劳动力可以随着高铁开通在城市间自由转换,在享受企业集聚带来的好处的同时,也避免了“城市病”带来的负外部性。其次,西部地区应抓住高铁开通带来的新机遇,加快西部地区新型工业化进程。将地区宝贵的资源、丰富的劳动力与东部沿海先进技术以及雄厚资本相融合,扬长避短,使得过去无人知晓的资源转化为实实在在的工业品。最后,西部地区应将高铁带动的资源先配置于劳动力密集型产业。因受高房价成本制约,随着运输成本的减少,东部地区工业企业分散转移,中、西部地区应抓住高铁发展带来的这种机遇,吸引东部地区工业企业聚集投资建厂,西部地区应借助自然资源优势先发展劳动密集型工业,并进一步发展技术密集型工业企业。

注释:

① 《中国城市统计年鉴》只能查询到2019年全国各级城市社会经济发展等主要统计数据。

② 大中城市主要有70个,分别为:北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、太原、呼和浩特、包头、沈阳、大连、丹东、锦州、长春、吉林、哈尔滨、牡丹江、上海、南京、无锡、徐州、扬州、杭州、宁波、温州、金华、合肥、蚌埠、安庆、福州、厦门、泉州、南昌、九江、赣州、济南、青岛、烟台、济宁、郑州、洛阳、平顶山、武汉、宜昌、襄阳、长沙、岳阳、常德、广州、韶关、深圳、湛江、惠州、南宁、桂林、北海、海口、三亚、重庆、成都、泸州、南充、贵阳、遵义、昆明、大理、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。其余城市为中小规模城市。