怀仁丹扬王墓的年代与墓主探讨

刘中伟

(河南大学历史文化学院)

〔内容提要〕 怀仁丹扬王墓为北魏平城时代晚期墓葬,是刘昶生前预营的自己与三位夫人的合葬墓。北魏平城时代太和以前不见多室墓,丹扬王墓前后双室、前室两侧附耳室的结构,是文明太后太和改制、推行汉化制度下的产物。墓葬中的忍冬纹特征与云冈二期石窟、平城时代太和以来墓中所见忍冬纹一致,鲜卑装人物砖的图案借鉴了太延二年(472年)以后墓葬中的人物俑形象,而人物砖的排列方式则与云冈二期石窟开始出现的供养人构图范式一致,说明墓葬年代不可能早于云冈二期石窟开凿的年代。残存的金箔屑、铅板等应为墓中原随葬器物的残留,同类器物仅见于平城时代晚期墓葬。丹扬王墓的位置,地处北魏王朝规划的南来汉人墓葬区范围内。这为丹扬王墓的年代与墓主身份推定提供了可靠证据。

山西怀仁县七里寨村丹扬王墓,墓壁砌有“丹扬王墓砖”铭文砖,发掘者在《山西怀仁北魏丹扬王墓及花纹砖》(以下简称《简报》)中指出,“墓主应为丹扬王”“丹扬王墓为北魏墓葬”①。与《简报》同期发表的《丹扬王墓主考》(以下简称《墓主考》),王银田认为,丹扬王墓墓主为薨于太和二十一年(497年)的刘昶及诸夫人②。与《墓主考》的认识不同,李梅田认为,丹扬王墓墓主是卒于太延三年(437年)的丹阳王叔孙建③,并在《丹扬王墓考辨》(以下简称《考辨》)文中详述其观点④。之后,倪润安发表《怀仁丹扬王墓补考》(以下简称《补考》),认为丹扬王墓是刘昶与三位夫人的合葬墓⑤。

一座墓葬墓主只有一人,而不同学者对丹扬王墓年代与墓主身份的认识却相差甚远,一个是南朝投奔北魏的刘姓皇族,另一个是出身拓跋鲜卑皇族的魏初名将,两人的卒亡年代相差60年之久。很显然,只能有一种结论是符合历史真实的。笔者在研究平城地区北魏墓葬时,对这些相互抵牾的判断甚感困惑。为解决这一问题,试从考古学角度对丹扬王墓的年代进行探讨,并浅谈墓主身份。

一、丹扬王墓的形制及其相对年代

据《简报》介绍,“墓葬坐北朝南,由墓道、前室、后室和前室两侧的左右侧室组成。斜坡墓道在墓室南……长约30米。墓室砖砌,前室和后室坍塌严重,东西侧室四角攒尖顶,大部分尚存……墓道与前室之间的甬道为拱顶”;“墓室与侧室平面均为弧方形,前室和后室同大,边长5.9米,东西侧室面积相等,边长5.2、高7.2米”。倪润安根据相关文字说明,在《补考》一文中绘制出了墓葬平面示意图。

丹扬王墓是目前已知北魏墓葬中唯一的四个墓室墓葬。因其形制独特,缺少了可准确比较的对象,也使墓葬的年代与墓主身份难以确定。笔者认为,将丹扬王墓置于北魏平城时代墓葬文化发展的长时段背景下,先确定相对年代,再结合史籍记载的“丹扬王”生平,是确定其年代和墓主的有效方法。丹扬王墓形制结构以多室与弧壁为最突出特征,所以,首先考察平城地区弧壁多室墓的流行年代。

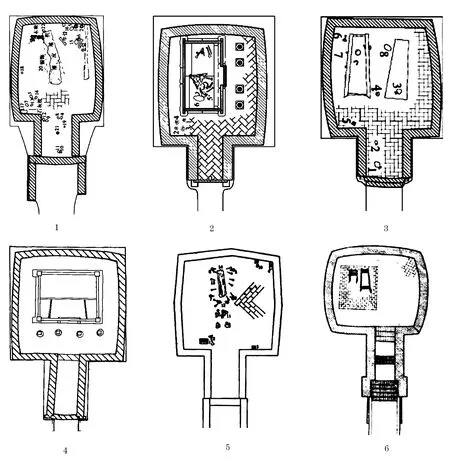

晋北地区朔州、忻州、广灵、太原等地,东汉中晚期已经出现弧壁砖室墓葬⑥,数量较多且形制多样。多室墓,如朔县城北3M99的方形前室与长方形后室(图一,1)、山阴广武收费站M1方形前室、广灵北关M95(图一,2)。双室墓,如朔县城北3M92(图一,3)、广灵北关M96、原平县北贾铺M16、太原义井M6(图一,4)与M16等。单室墓,如朔县城北3M191(图一,5)、忻州田村M92—M94、原平北贾铺M4(图一,6)等。弧壁砖室墓形制发展的规律是,随着时间发展墓室数量逐渐减少、弧壁结构逐渐流行,最终发展成弧壁单室砖墓为主。随葬器物常见罐壶盆等生活用具、盘勺耳杯等祭奠器具、仓灶井屋庖厨模型、鸡狗猪等家禽家畜类陶器组合,还随葬有铜镜钱币、熏炉砚滴、簪镯等器物。墓葬形制、随葬品组合及特征,均与中原地区东汉中晚期以来的汉人族群墓葬一致,墓主应属于东汉初期迁入代地的汉族。东汉建武二十六年(50年),光武帝恢复雁门郡旧土,“云中、五原、朔方、北地、定襄、雁门、上谷、代八郡民归于本土。遣谒者分将施刑部理城郭”,东汉王朝重又控制包括今大同及周边地区的雁门郡领域,郡治阴馆(今朔州东南)⑦。晋北东汉中晚期汉人墓葬的集中出现,应与该历史事件有关。

图一 晋北东汉中晚期弧壁砖室墓平面图

平城地区是北魏平城时代墓葬最集中的分布区。墓葬形制种类多,主要有“凸”字形单室墓、多室墓和以大同南郊墓群为代表的各种土圹墓葬。墓葬阶段性特征明显,大同南郊墓群的年代涵盖了整个北魏平城时代,墓葬分为五组,分别代表了前后相继的五段,构建了平城地区北魏墓葬的基本年代框架⑧。

“凸”字形单室砖墓,在晋北地区自东汉末消失100多年之后,到平城时代初期再次出现,并成为最常见的墓葬类型。其中,明确纪年的有太延元年(435年)沙岭M7(图二,1)、太安三年(457年)尉迟定州墓(图二,2)、和平二年(461)梁拨胡墓(图二,3)、天安元年(466年)吒干渴墓、太和元年(477年)宋绍祖墓(图二,4)、太和八年(484年)杨众庆墓、正始元年(504年)封和突墓(图二,5)、正始四年(507年)元淑墓(图二,6)等⑨。这些墓葬的年代,从平城时代初期出现,一直延续至孝文帝迁洛后的北魏洛阳时代。墓主的族属与社会身份,沙岭M7墓主为鲜卑别种颇多罗部“破多罗太夫人”、尉迟定州为官至“莫提”的鲜卑著姓⑩、梁拨胡官至选部尚书、吒干渴是京兆郡长安县吒干族、宋绍祖为敦煌豪族宋繇的非直系亲属、杨众庆为仇池国氐族投化客、封和突官洛州刺史、元淑是官至平城镇将的拓跋皇孙,其中既有拓跋鲜卑贵族,又有太武帝统一黄河流域后河西地区迁往平城的汉族士人,还有其他归化北魏的西北胡族,族群属性不同但都具有较高的社会地位,说明北魏平城时代,“凸”字形单室墓是社会上层人士的主要墓葬形式。

图二 平城地区拓跋鲜卑纪年墓平面形制图

大同南郊电焊器材厂发现了排列有序的167座北魏墓葬,墓葬文化特征与内涵主要属于拓跋鲜卑文化,墓地人群颅骨特征类型与扎赉诺尔人最接近,墓主应该属于拓跋鲜卑族。墓葬形制变化规律明显,竖穴土坑墓逐渐被长斜坡底墓道土洞墓代替,早期只有梯形墓室,墓道则有竖井和斜坡两种,后来逐渐出现长方形墓室、偏室墓,接近晚期出现长斜坡底墓道砖室墓与方形墓室。随葬品以具有鲜卑特色的陶器为大宗,墓葬规模大小与随葬品多寡在墓群中差别并不明显,墓主应为平城时代拓跋鲜卑族的一般居民。墓群延续时间贯穿整个平城时代,规模庞大、规划有序,但并没有广泛采取多室墓或砖室墓结构,而是顽强地延续着鲜卑族的原有传统。第二至第三段墓葬期间,墓向由向西逐渐向南、出现新型墓室等变化,是太武帝统一黄河流域后,大量汉族人群迁入平城引起的文化变化在墓葬中的反映,但拓跋鲜卑族的固有传统并没有从根本上改变。从这一方面看,如果丹扬王墓墓主为叔孙建,在太延三年(435年)就自觉采用了汉人的多室墓传统,实在与其鲜卑族身份不符。

平城地区多室墓,除了丹扬王墓之外,还有湖东一号墓(图三,1)、司马金龙墓(图三,2)、永固陵(图三,3)、陈庄M1等。湖东一号墓前后室平面均呈弧边方形,后室略大于前室,发掘者推测其下葬年代最晚当在太和年间。陈庄M1与湖东一号墓结构相似,发掘者认为,“该墓大致年代为北魏迁都洛阳以后”。司马金龙墓、永固陵年代均为太和年间。已经发现的多室墓,均出现于太和年间以来,而不见文明太后汉化改革以前。笔者认为,是特定的历史背景决定的,多室墓的再次出现是北魏平城时代晚期冯太后太和改制、推行汉化政策的结果。《魏书》卷7下《高祖纪下》载:“十有一年春正月丁亥朔,诏定乐章,非雅者除之。”太和十四年(490年)孝文帝 “葬文明太皇太后于永固陵”,距离“诏定乐章”之事不过三年之后,应当是按诏令的葬制而修筑永固陵。比永固陵稍早的司马金龙墓之所以能够营建高规格的多室墓葬,不仅是因为司马金龙父子在平城政权中权势显赫,更是因为司马氏出身于东晋皇室,既代表着魏晋时期中原汉文化的正统,又具备高超的文化素养。冯太后大力推行汉化改革,自然需要树立一批汉人的文化传统典范,司马金龙墓葬的营造也因此具备了象征与标榜的社会意义。这也是丹扬王墓产生的社会背景,结构复杂的四个墓室正是平城时代晚期冯太后推行汉制的延续与表现。

图三 平城地区平城时代晚期多室墓

北魏平城时代墓葬随葬器物种类及组合,在冯太后推行汉化政策前后也发生了显著变化。曹臣明指出,北魏平城时代墓葬随葬兽骨或陶俑的两种做法不见共存现象,目前所见最晚葬兽骨的纪年墓是尉迟定州墓(457年)、最早葬陶俑的纪年墓是宋绍祖墓(477年)。这段时间内,很多墓葬随葬牲畜的做法变成了以陶动物俑代替,这种历史性的转变正是延兴二年(472年)下诏禁止杀牲随葬的结果。这充分说明,延兴二年(472年)诏令对北魏平城时代晚期墓葬制度有深刻影响,墓葬中随葬俑类的兴起和多室结构墓的出现,正是汉人文化传统墓葬制度恢复的反映。

总之,平城地区从东汉中晚期到北魏平城时代墓葬形制发展规律性明显。东汉中晚期,晋北地区墓葬以汉族传统的多室、双室或单室弧壁砖墓为主,出现了少数以梯形棺为葬具的拓跋鲜卑民族传统长方形或梯形土坑墓。魏晋十六国时期,平城周边地区常见带墓道的长方形或梯形土坑墓、梯形单室墓。北魏平城时代,“凸”字形单室砖墓在各个时期均有发现,逐渐成为北魏王朝不同族群贵族成员的主要墓葬形制。拓跋鲜卑族中下层社会成员则长期沿用本民族传统的梯形墓室,或有长方形墓室,但均以梯形棺为主要葬具,逐渐出现竖井墓道土洞墓、长斜坡底墓道土洞墓与砖室墓等结构形式,墓葬中的汉文化因素越来越多。平城时代晚期(472年以后),在冯太后汉制改革影响下,多室墓再次出现并成为少数身份较高的汉族或拓跋鲜卑贵族的墓葬形制。丹扬王墓为弧壁多室墓,相对年代应为北魏太和年以来的平城时代晚期。

二、忍冬纹的特征及其相对年代

丹扬王墓出土有题材丰富的忍冬纹砖。发掘者以忍冬纹构图方式的不同,将忍冬纹画像砖分为水波纹曲线弯弧内饰花瓣、彼此独立图案、二方连续图案和桃形图案四型。此外,还有双凤、双龙、双鸟莲花、瑞兽莲花等砖面装饰图案。王银田认为,丹扬王墓砖中鸟、兽、人等生灵两两相对的图案原属于波斯萨珊工艺品的特有风格,与忍冬纹的融合使用在北魏平城时代的后期,忍冬纹的总体特征与云冈石窟二期后段吻合,丹扬王墓的“时代应该是在北魏孝文帝建都平城时期”。倪润安赞同王银田的认识。而在《考辨》一文中,作者的讨论没有提及忍冬纹反映出的年代问题。笔者认为,根据忍冬纹的特征,将其置于北魏平城时代忍冬纹发展的序列中,以此考察其相对年代,是认定丹扬王墓年代的重要参考。

忍冬纹在北魏时期随着佛教艺术的东传而发展变化,从传入云冈之始便以一种成熟的形式出现,之后历经繁简、简约流畅等阶段,并变化成各种形式而流行于北魏时期。王雁卿研究了云冈石窟忍冬纹的装饰种类和形式题材,并总结其特点与其在石窟中装饰部位的变化。他指出,云冈石窟忍冬纹“早期纹样虽较已复杂,但中期种类增加,藤蔓缠枝纵横盘恒,婉转多姿,受汉魏传统的影响,还添加童子伎乐、瑞兽禽鸟、果实等。晚期则又简约有致,其中并列忍冬纹贯穿始终。早期叶瓣修长、弧度大,中间尖状叶瓣插于两个叶瓣之间;中期叶瓣圆润,中间叶瓣夹在两个叶瓣相间处之上;晚期又纤细”。王雁卿所排忍冬纹类型学的序列,与云冈石窟凿修时的布局设计、形制与题材等变化过程一致,两个内容不同但平行发展的序列可相互对应,验证了他对忍冬纹发展过程研究的可靠性。《简报》详细介绍了忍冬纹的排列方式和忍冬细部特征。根据构图内容的差别,可以将丹扬王墓砖忍冬纹分为两类:第一类是纯忍冬纹图案,即《简报》中的忍冬纹砖(图四,1—4、7、8、11);第二类为忍冬纹与龙、凤、鸟、兽共同构成的组合图案,即《简报》中的“双凤忍冬纹砖”“双龙忍冬纹砖”“双鸟莲花忍冬纹砖”“瑞兽莲花忍冬纹砖”(图六,5、6、9、10)。将墓砖不同形式的忍冬纹与云冈石窟的忍冬纹做比较,我们能得到两点对确定丹扬王墓年代的重要参考。首先,第一类忍冬纹与云冈石窟二期(465—494年)忍冬纹图案及表现手法高度一致,年代应该接近。水波纹曲线弯弧内饰花瓣忍冬纹(《简报》忍冬纹砖Ⅰ型),曲线的每一个弯弧内饰忍冬纹,与云冈石窟第6窟中心柱(图五,1)、第12窟前室北壁明窗(图五,2)特征一致。彼此独立图案排列成组忍冬纹(《简报》忍冬纹砖Ⅱ型),在每个图案单位外围椭圆形下端内凹的轮廓线内饰忍冬纹,与云冈19窟主佛像僧祇支衣缘饰(图五,3)、第9窟前室北壁门楣上部装饰(图五,4)等高度相似。两方连续图案忍冬纹(《简报》忍冬纹砖Ⅲ型),由三个两方连续图案组成、图案中心饰两枝下端连接的忍冬,应是第Ⅰ型、第Ⅱ型纹饰组合而成的发展。桃形图案忍冬纹(原《简报》忍冬纹砖Ⅳ型),图案类似于第三种,但差别在于每个图案外围以桃形线条构成的一个独立单元。其次,第二类融合了龙、凤、瑞兽等中国传统元素的忍冬纹组合图案,是在以忍冬纹为单一或主体构图形式上发展的结果,是汉晋以来砖石画像艺术与佛教文化结合的产物,出现年代应该比云冈石窟中期略晚。也就是说,丹扬王墓的年代,应该在云冈石窟二期开始凿修之后的时间,或者比之稍晚。

图四 丹扬王墓忍冬纹

图五 云冈石窟忍冬纹

图六 北魏平城时代墓葬忍冬纹

北魏平城时代的忍冬纹,还广泛见于墓葬的棺板绘画、陶器装饰、石棺椁、石柱础等。绘画所见忍冬纹出现较早,延续时间也较长。沙岭壁画墓M7庖厨炊作图右侧的纵向环状忍冬纹,是平城地区所见年代最早的。大同南郊M229棺板(图六,1),棺木左侧板上层,绘波状忍冬纹带,波状茎蔓两边一侧两个叶瓣、一侧一个叶瓣,墓葬年代在太武帝统一黄河流域后至太和初年之间。湖东一号墓棺床露白处,黑地漆面上白色单线绘复合缠枝忍冬纹。田村墓葬木杆与石棺床上,彩绘或浮雕波状忍冬纹。石椁上的忍冬纹见于宋绍祖墓葬、智家堡壁画墓等(图六,2),石棺床上的忍冬纹见于大同南郊M112、水泊寺乡田村墓(图六,3)、司马金龙墓葬等,均为太和年间以来的墓葬。石柱础上的忍冬纹以司马金龙墓所见为代表,忍冬纹、云纹和伎乐童子浮雕盘绕于柱础下部方座(图七),纹饰构图与丹扬王墓忍冬纹高度相似。需要指出的是,石质葬具上的忍冬纹目前尚不见于太和年以前的墓葬中,笔者认为,太和年以来墓葬中石质葬具上的忍冬纹,是受到云冈石窟影响而出现的衍生品。墓砖上模印忍冬纹的墓葬,除了丹扬王墓外,还见于大同七里村M35与M2,其中M35∶24、M2∶11、M2∶12均为波状忍冬纹,M35∶13为桃形、圆形忍冬纹的连续图案,相同图案均见于丹扬王墓中。M35墓砖铭有“太和十年”纪年,发掘者认为,七里村“墓群年代上限在建都平城的中后期,下限为迁都洛阳前后”,模印忍冬纹图案与丹扬王墓所见几乎完全相同,说明墓葬年代应当相差不远。因此,从忍冬纹的构图形式上看,丹扬王墓的相对年代应该在北魏平城时代晚期。

图七 司马金龙墓石柱础忍冬纹

三、鲜卑装人物砖与墓葬年代上限的推定

《简报》介绍,丹扬王墓前甬道两侧立壁有模制人物纹砖,四周凸线边内为武士立像,其形象“身着长袍,腰束带,头着帽”“稍向后斜,面部五官不清,双手置身前,侧身站立”。《墓主考》指出,砖面人物“头戴帽,帽后有垂裙飘起,双手拢于胸前,身着长袖及膝的窄袖长袍,腰系带,显然是鲜卑服饰,在迁都洛阳前的平城时期遗存中屡见”,属于“太和前期遗存”。《考辨》一文认为,“砖上的人物着鲜卑装束,说明此墓的年代为北魏较早阶段”,“丹扬王墓除墓葬形制外,没有其他明显的中原文化因素”,因此,年代应比鲜卑习俗与中原文化因素共存的太和前期墓葬早,“当在太和以前”。笔者认为,模印鲜卑装人物砖图案题材借鉴了太和年间墓中的随葬陶俑形象,而表现形式则借用了云冈石窟中供养人的排列方式,墓葬年代应在太和年以后。

首先,需要指出的是,仅以人物形象着鲜卑装束认定年代属北魏较早阶段的推定不合实际。平城时代较早的沙岭M7人物服饰,主要是以冠垂裙皂帽的男性上衣下裤、女性上衣下裙为主,说明北魏早期拓跋鲜卑以本民族服饰为主。时代较晚的智家堡石椁壁画墓中,绘画人物共21人,除5人服饰不清晰外,其余16人均着鲜卑装,云波里路壁画墓人物也均“头戴垂裙皂帽”。人物俑在平城时代墓葬中出现以后,鲜卑装始终是主要服饰,到后来北魏洛阳时代也是如此。至于说司马金龙墓中所见孝子烈女等人物的“褒衣博带”式魏晋传统衣冠,则正是太和年来恢复汉制的表现,并与司马金龙本人的汉文化修养密切相关,而随葬陶俑群仍为鲜卑装束,则正说明鲜卑服饰依然长期流行。总之,鲜卑装自平城时代初期在墓葬中出现以来,作为北魏墓葬壁画和俑类人物装束长期流行,并不是“北魏较早阶段”的特殊现象。

北魏平城时代的葬俗与埋葬制度,在孝文帝改制汉化以前,呈现出以鲜卑习俗为主、逐渐接受汉晋埋葬制度的过程,墓葬随葬俑群间接受到西晋俑制的影响,承袭了十六国时期的陶俑特点,表现出鲜明的阶段性。墓葬中不见随葬兽骨与陶俑共存的现象,说明孝文帝执政初期发生了很多墓葬以随葬陶动物俑代替牲畜殉牲的历史性转变。这是高祖延兴二年(472年)禁止墓中杀牲随葬在葬俗中的反映,对于北魏平城时代墓葬分期和丹扬王墓的年代推定有参考意义。大同南郊墓群的167座墓葬,直到孝文帝迁洛以后时期,始终不见随葬陶俑的现象,说明拓跋鲜卑民族对自身葬俗的顽强坚持。这也说明平城时代墓葬开始随葬汉晋传统陶俑制度并非仅仅是不同民族间文化自然交流的影响所致,而应该是王朝统治者强力推行的结果。平城时代末期的司马金龙墓、杨众庆墓、雁北师院M52和M2、阳高下深井M1、七里村M22等墓葬出土大量俑群,也正是推行随葬俑群制度后的产物。丹扬王墓中没有发现随葬的人物俑,但是,着鲜卑装人物形象作为人物俑的另外一种表现形式,其出现的时间自然不会早于人物俑。这也就是说,丹扬王墓的年代在延兴二年(472年)之后。

丹扬王墓人物砖的题材为男侍者,以相同的多块砖相连成排布列,鲜卑装的人物服饰、拱手侧立的姿态、相连成排的构图范式,与云冈二期石窟供养人一致。约自文成帝以后至迁都洛阳以前孝文帝时期(465—494年)的云冈二期石窟,在石窟形制特点与造像方面都发生了显著变化,开始出现世俗的供养人行列。丹扬王墓砖与云冈二期石窟供养人特征的相似性,表明其年代应该接近。但是,云冈石窟是北魏皇室有计划雕凿的佛教艺术,图案题材与构图范式开时代之先河,而墓砖或其他载体上的佛像和供养人等无疑受其影响,年代自然应晚于云冈石窟上的同类题材。这为从供养人产生与发展的序列上,推定丹扬王墓年代提供了参考,即丹扬王墓人物砖供养人的年代应不早于同类题材在云冈二期石窟中的出现时间。所以,丹扬王墓的年代范围,应晚于云冈二期石窟开始开凿的时间,即在465年之后。

四、丹扬王墓其他资料的相对年代与墓主身份的确定

墓葬中出土遗物极少,仅在东侧室铺地砖上发现几点极小的金箔屑、一小块铅板和一小块粗麻织物片。因为数量少、形状小、严重残破等原因,这些遗物无法给我们提供关于墓葬年代的准确信息,以至于在既有的讨论中被忽视了。然而,通过对这些破碎遗物埋藏原因的分析,与有可能是同类的遗物进行比较,却能发现一些它们反映出的墓葬年代信息。金箔屑、铅板等破碎小块遗物在墓葬中的发现,说明它们是墓葬中原有随葬器物或葬具上的遗留。从埋藏学角度看,除此之外,很难想象出有更合理的来源。

那么,这些器物到底是什么?又是什么年代的呢?我们可以从北魏平城时代随葬镀金或铅质器物的墓葬中找到答案。湖东一号墓出土有鎏金铜牌饰(87SDHM1∶4)、铜铺首(87SDHM1∶11)、铜钉帽(87SDHM1∶2)等鎏金器物各1件,鎏金铅锡钉帽(87SDHM1∶1)1件,墓葬“下葬时间最晚当在太和年间”。国营粮场墓葬出土铅锡类制品1件(M1∶4),圆盘状、镂空,可能为装饰品,墓葬年代与宋绍祖墓相当。七里村大代太和八年(484年)杨众庆墓出土铅帐构6件。下深井M1出土鎏金镂空人龙纹饰件1件、鎏金铜帽钉2件,“时代应该与北魏宋绍祖墓相当,也就是北魏太和年间”。金属镁厂M9、M14出土鎏金铺首衔环,发掘者认为墓葬年代在“平城期”的中后期,铺首衔环、乳钉帽及其他棺外装饰品均为铅锡合金。陈庄M1出土金箔饰2件,为漆木上的装饰构件,“该墓大致年代为北魏迁都洛阳以后,属北魏晚期墓葬”。大同南郊墓群也出土有鎏金或铅质器物,如M53与M87铅下颌托饰、M107鎏金錾花银碗等(M107∶16),多见于第三或第四段墓葬中,是太武帝占领凉州、打通河西走廊后与西域各国交流的产物。这些鎏金与铅质器物,种类以棺或漆木器的装饰品为主,集中发现于太和年间以来的墓葬,而之前仅见受西域文化影响而产生的少数器物。因此,我们可以推断,丹扬王墓发现的金箔屑、铅板等,年代应为平城时代晚期的可能性较大,其上限更不可能早于太武帝统一黄河流域的439年。

丹扬王墓墓砖以模印“丹扬王墓砖”铭的文字砖数量最多,文字模印于丁砖一侧,隶书字体、笔画严整,足见其制作之精细,应是为丹扬王墓而专门制作的。忍冬纹砖和人物砖的特征,已经说明其年代应在云冈二期石窟开始开凿的465年以后。如果再以“丹扬王墓砖”与太延元年(435年)的沙岭M7墓砖相比,我们会发现它们的明显不同。沙岭M7墓砖多素面,一部分是单面细绳纹砖,大小尺寸不规范而且加工也显粗糙。这与丹扬王墓砖有明显的工艺差别,也说明了二者之间年代上的距离。沙岭M7为平城时代早期墓葬,处于砖室墓发展的早期阶段,制砖工艺较差,而丹扬王墓所处时期,平城地区的墓砖烧制技术已经高度发达,才会有制作考究、铭文精致、纹饰精美的墓砖应用到墓葬之中。这也正是丹扬王墓年代应晚于沙岭M7较长时间的旁证。

平城地区鲜卑、北魏墓葬的分布呈现出明显的规律性。由于受到礼制建筑规划等影响,平城布局经历了三次大的调整,这进而影响了平城墓葬分布的变化。曹臣明指出,从道武帝天兴元年(398年)至太武帝太延五年(439年)灭北凉统一黄河流域前,平城地区墓葬主要分布在太庙以南的南郊与白登山以南的东郊;从太武帝统一黄河流域开始到孝文帝延兴二年(472年)前,因为太平真君六年(445年)新建郭城内禁止有墓葬的诏令和“南人入国者皆葬桑乾”制度的形成,南郊墓葬区北界第一次向南推移,但同时期的墓葬仍多分布在郭城外南郊的多处地点;从孝文帝延兴二年(436年)至迁洛以前,南郊墓葬区北界二次南移。在此过程中,平城地区墓葬分布有了大范围的规划,北部远郊陵园区、中央东郊与南郊的两大墓葬分布区、南部远郊的“桑乾区”的布局呈“北尊南卑”的礼制性排列,桑乾郡一带“很可能是南朝人降入北魏者的墓葬分布区”。在这种平城附近城市规划与墓葬分布的背景下分析,我们也有理由认为:第一,亡于太延三年(437年)的拓跋鲜卑贵族叔孙建,墓葬位置不应该在远离平城京畿的西南远郊;第二,刘昶是南朝降魏人士,墓葬应在平城以南的“桑乾郡”。因此,认定丹扬王墓墓主为刘昶,与太和年以来的平城城市规划与墓葬分布规律是一致的。

丹扬王墓平面形制、忍冬纹特征、鲜卑装人物砖及其构图方式,不同方面的文化内涵都表现出孝文帝太和年间以来的显著时代特征,金箔屑、铅板等残留物仅见于北魏平城时代晚期墓葬随葬器物,而墓砖烧制工艺与纹饰却又与平城时代早期墓葬用砖差别明显。墓葬位于远离都城的平城西南远郊,处于平城时代降魏者墓葬分布区的范围之内。墓葬的考古学文化特征和年代学研究表明,丹扬王墓的年代应在太和年以后的北魏平城时代晚期。

丹扬王墓的年代明确了以后,墓主是谁的问题便迎刃而解。《墓主考》《考辩》与《补考》都对北魏时期的丹扬王进行了深入的考证和辨析,最后争论的焦点在于墓主是亡于平城时代早期的叔孙建,还是薨于平城时代晚期的刘昶。墓葬资料的考古学研究确定其年代为平城时代晚期,据此可以确认墓主是刘昶,而不应该是太武帝统一黄河流域之前已亡的拓跋鲜卑贵族叔孙建。更确切地说,丹扬王墓是刘昶预营的自己与三位公主的坟墓。倪润安指出,丹扬王墓为刘昶预营的夫妻冢,年代在476—486年之间,上限即为平城时代双室墓出现的时间,与云冈前后双室窟、双窟出现的背景一样,都是北魏承明元年(476年)冯太后、孝文帝“二圣共治”局面稳定形成之后的时代标志性产物,而墓中使用“丹扬王”封号,则说明其下限不超过太和十年(486年)刘昶转封宋王之时。笔者认为,其年代下限的确定是正确的,而其上限应不早于刘昶迎娶第三位公主(471年)时间,丹扬王墓前后双室、前室两侧附耳室的形制是北魏平城时代晚期冯太后倡导汉制的文化产物,而与云冈石窟中的双窟结构明显不同。

[基金项目]本文得到国家社会科学基金项目(批准号:18BKG006)资助。

注 释:

① 怀仁县文物管理所:《山西怀仁北魏丹扬王墓及花纹砖》,《文物》2010年第5期。

② 王银田:《丹扬王墓主考》,《文物》2010年第5期。

③ 李梅田:《魏晋北朝墓葬的考古学研究》,商务印书馆2009年,第90、91页。

④ 李梅田:《丹扬王墓考辨》,《文物》2011年第12期。

⑤ 倪润安:《怀仁丹扬王墓补考》,《考古与文物》2012年第1期;倪润安:《北魏平城时代平城墓葬的文化转型》,《考古学报》2014年第2期。

⑥ 平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987年第6期;山西省考古研究所、山西大学文博学院:《山阴新广武汉墓发掘报告》,《三晋考古》(三),山西人民出版社2006年,下同,第286—296页;忻州市文物管理处:《忻州市田村东汉墓发掘简报》,《三晋考古》(三),第250—256页;山西省考古研究所、忻州市文物管理处、原平市博物馆:《原平北贾铺东汉墓葬发掘简报》,《三晋考古》(三),第263—285页;大同市考古研究所:《山西广灵北关汉墓发掘简报》,《文物》2001年第7期;山西省文物管理委员会:《太原西南郊清理的汉至元代墓葬》,《考古》1963年第5期。

⑦ 李晓杰:《东汉政区地理》,山东教育出版社1999年,第128页。

⑧ 山西大学历史文化学院、山西省考古研究所、大同市博物馆编著:《大同南郊北魏墓群》,科学出版社2006年,下同。

⑨ 大同市考古研究所:《山西大同沙岭北魏壁画墓发掘简报》,《文物》2006年第10期;大同市考古研究所:《山西大同阳高北魏尉迟定州墓发掘简报》,《文物》2011年第12期;山西省考古研究所、大同市考古研究所:《山西大同南郊仝家湾北魏墓M7、M9发掘简报》,《文物》2015年第12期;大同市考古研究所:《山西大同迎宾大道北魏墓群》,《文物》2006年第10期;山西省考古研究所、大同市考古研究所:《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年第7期;大同市考古研究所:《山西大同七里村北魏墓群发掘简报》,《文物》2006年第10期;大同市博物馆(马玉基):《大同市小站村花圪塔台北魏墓清理简报》,《文物》1983年第8期;大同市博物馆:《大同东郊北魏元淑墓》,《文物》1989年第8期。

⑩ 殷宪、刘俊喜:《北魏尉迟定州墓石椁封门石铭文》,《文物》2011年第12期。