家务劳动补偿标准的体系性完善

——基于中、英两国判例的比较考察

纪福和

(四川自由贸易试验区人民法院 研究室,四川 成都 610213)

《中华人民共和国民法典》 (以下简称《民法典》)第1088条对家务劳动补偿制度做了基础性规范。与《中华人民共和国婚姻法》相比,其取消了夫妻双方约定财产制的前置条件,确保法定财产制背景下从事大量家务劳动的当事人可以获得应有补偿。当前,司法实践中的相关案例也得到了社会的积极反响[1]。在肯定其进步意义的同时,我们仍需注意到,目前我国家务劳动补偿制度仍处于发展的初级阶段,理论支撑不足,操作细则阙如,配套制度缺位。其中,家务劳动补偿标准的缺失可能导致当事人无法及时获得足额补偿,法官自由裁量权过大,甚至出现同案异判的情况,影响法律的权威性,最终致使家务劳动补偿制度面临无从施用的尴尬困境。为避免群众对家务劳动补偿费现实合理性产生怀疑,有效回应学界对补偿标准的争议,笔者尝试对英国家务劳动补偿标准的流变作历时分析,并结合我国司法实践的相关判例进行比较考察,以期对我国家务劳动补偿标准的体系性完善产生积极影响。

一、女性从事家务劳动时间的现实考察

第一,从城镇与农村来看,在城镇地区,2017年我国女性平均每周的家务劳动时间达到了21 h,而男性则为10 h;在农村地区,大多数女性平均每天的家务劳动时间为4~8 h[2]。第二,从不同职业来看,无论是财务、会计、审计等职能类岗位,还是生产、加工等技术类岗位,各类职业工作时间的配置对女性从事家务劳动的影响实际上并不明显。第三,从不同国家、地区来看,根据联合国德萨统计司(UN DESA Statistics Division)的数据显示,以89个国家2001—2018年期间的数据分析,妇女(15岁以上)平均每天从事无报酬家务和护理工作的时间约为男子的3倍(妇女:4.2 h/d,男子:1.7 h/d)。近年来,这一现象更加严重,世界范围内,拥有正式工作的适龄女性数量只占其总人数的47%,而在南亚、北非等地区,这一数字降低到了30%[3]。综上,当前女性从事家务劳动的时间较另一方存在明显区别,而且往往表现出一定的义务性、强制性,已对家务劳动补偿标准的设定与认定产生影响。

二、英国家务劳动补偿标准的流变

(一)1970年之前:无明确标准

19世纪的英国社会,基本仍奉行着“男尊女卑”的社会地位与“男外女内”的社会分工,在这一时期,家庭是妇女的主要活动场所,其具体工作包括协助丈夫整顿家务、教育子女等,除此之外的社会工作普遍属于低技术含量的劳动[4]。与此同时,尽管女性在家务劳动方面做出了极大的贡献,但此时的英国法律并未赋予其充分的权利保障,仍然奉行着“夫妻合体”的原则,不允许女性拥有独立的财产。直到1882年,《英国已婚妇女财产法》 (MarriedWomenPropertyAct1882)正式规定了夫妻双方具有各自独立的人格地位,进而废除了女性财产的依附性。但遗憾的是,第一,这部法律并没有确认家务劳动价值的合法地位,该法第2条规定,女性单独持有的财产仅包括其在任何就业中取得的工资、收入、金钱和财产。第二,财产的绝对独立性导致了新的不平等,尤其是在男女工作能力、机会存在重大差异的年代,男性拥有财产分配的绝对话语权。综上,1970年之前,英国实际上并未形成关于家务劳动补偿的明确标准,同时,女性在申请离婚补助费用时还需符合额外的严苛条件。

(二)1970—1980年:“三分之一标准”

为进一步扭转女性在财产分配等方面的不平等局面,从1970年开始,英国逐渐建立起一套由法院通过个案裁判保障离婚女性合法财产的制度。该制度的基础是法院对民事裁判的自由裁量权,而裁量因素主要是1973年《婚姻事业法》 (MatrimonialCausesAct1973)第25条的规定。之后,在英国,无论是家务劳动还是其他有价劳动的价值均在此标准下进行检视,具体包括:(1)夫妻任一方现在或未来的收入能力、谋生能力以及其他金钱资源;(2)夫妻任一方现在或未来对金钱的需求强度;(3)本段婚姻结束前夫妻双方的生活质量;(4)夫妻任一方的年龄与结婚时长;(5)夫妻任一方的身体与心理健康状况;(6)夫妻任一方曾经或未来为家庭所做的贡献;(7)在离婚程序中,夫妻任一方可能因婚姻无效而失去的各种利益。

然而,在当时的司法实践中,并未依照立法原旨产生充分保障女性权利的积极效果,主要标志是“三分之一标准”的确立。在Wachtel v Wachtel案(1)参见判决书:Wachtel v Wachtel [1973] Fam. 72.中,法官认为离婚的妻子最多有资格获得共同财产的三分之一,如果其有更多的金钱需求,完全可以外出工作,甚至再婚。而在同年的Trippas v Trippas案(2)参见判决书:Trippas v Trippas [1973] Fam.134 (CA).中,法官主张女性并未对丈夫、家庭的事业发展起到任何帮助,家务劳动只是她作为妻子应当承担的义务,这并不足以使妻子获得分享共同财产的权利。这种强制用固定比例解决离婚女性财产分配问题的方法,显然无法充分体现家务劳动的价值。究其原因,还是1973年《婚姻事业法》赋予了法官最广泛的裁量权,而法官为快速消除群众的好奇心与疑惑,尝试适用“一刀切”的方法,从而创造方便快捷的裁判工具(3)参见判决书:Dart v Dart [1996] EWCA Civ 1343.。

客观来说,一方面,“三分之一标准”导致法院在处理离婚财产纠纷案件时,仍然没有尊重家务劳动的独立价值。因此,无论女性为家庭付出的实际贡献是多少,她们最多只能得到三分之一的财产。这种简易的补偿标准也招致了不少法官的质疑,如在O′D v O′D案(4)参见判决书:O′D v O′D [1976] Fam 83.中,法官认为,“在其他案件中,夫妻双方的实际情况也有所不同,如此便不能轻易沿用Wachtel v Wachtel案确立的‘三分之一标准’,而必须依据1973年《婚姻事业法》第25条之规定进行重新分析”。另一方面,与1970年之前相比,“三分之一标准”无疑是具有进步意义的,它在一定程度上承认了女性对于家庭财富创造的参与作用。从历时分析的角度看,“三分之一标准”可以说是家务劳动补偿标准规范化的一个起点,如在Ackerman v Ackerman案(5)参见判决书:Ackerman v Ackerman[1972]2 W.L.R.中,法官认为,合适的分配标准是在“三分之一标准”的基础上继续发展完善,而不是将其作为一成不变的僵化规则。

(三)1980—2000年:合理需要裁量标准

这一时期,法院逐渐摒弃了“三分之一标准”的裁判方式,而是以财产分配结果能否满足当事人的合理需要为主要标准。第一,此标准着重考虑需要是否达到合理(reasonable)的标准。在判断需要是否具有合理性时,首先应当明确,“合理需要”并不等于“合理要求”,例如,在Preston v Preston案中,法官认为,“要求”比“需要”的范围更加广泛,一个人的要求可能远大于她所需要的(6)参见判决书:Preston v Preston [1982] Fam 17.,但在综合考虑年龄、健康、婚姻年限和生活水平等其他因素后,两者也有重合的可能(7)参见判决书:White v White [2000] UKHL 54.。如在Duxbury v Duxbury案(8)参见判决书:Duxbury v Duxbury [1992] Fam 62.中,妻子主张她的合理需要是“足够买下一所农场的钱”,但法官认为这并不是一个合理的需要,“支持此项主张只会促使胜诉方更加投机地从事其他活动,而不是真正的生活所需”,于是驳回原告的诉讼请求。第二,关于此标准所需要考量因素的顺序问题,1984年《婚姻和家事诉讼法》第18条规定,法院在分配离婚财产时,首先应当考虑未满18岁子女的需要,随后再考虑夫妻双方可能的其他需要。对于此规定,司法实践中并未达成一致。如在Piglowska v Pigslowski案(9)参见判决书:Piglowska v Pigslowski [1999] 1 WLR 1360.中,法官认为“法律规定需考量各种因素的顺序是完全没有依据的,对这些因素的重视程度取决于具体案件的事实”。

综上,合理需要裁量标准实际上是将当事人的需要作为法院决定离婚财产分配主要的考量因素,即财产分配是以福祉分配为基础,而非以所有权为基础。这就导致女性获得的离婚财产更多的是来自丈夫的给予,而不是自身应当拥有的财产。至于家务劳动的价值,此标准给予了较低评价,即只要不低于女性生活水平的最大合理需求,法院一般不会逾越该界限做出有利于女性的裁判。即使从事家务劳动的女性对家庭福祉的增加有一定贡献,也不代表其一定有资格参与分配另一方的财产。从保护程度上看,该标准仍未完全重视家务劳动的独立价值,但其区分了“要求”与“需要”的界限,提出了判断“合理性”的裁量要素,至今仍有一定借鉴意义。

(四)2001年至今:平等裁量标准

在White v White案(10)参见判决书:White v White [2001] 1 AC 596.中,法官首次提出了平等裁量的裁判标准。所谓平等裁量标准,是指夫妻离婚财产的分配目的应当追求整体的公平性(fairness)。换言之,原则上法院做出相应判决时必须遵循平等原则,仅在例外情形中有充分理由时才能突破。在该案中,法官首次明确各级法院在做出裁判时,不能对从事家务劳动者与外出工作者有任何差别偏见,裁判结果更不能偏向任何一方。与之前的“三分之一标准”及合理需要裁量标准相比,该标准打破了“私人财产”的界限,只要法官认为家务劳动者的牺牲足够获得认同,妻子就有资格去分配对方的财产——“如果我们认为夫妻任一方对于家庭福祉有足够的贡献与付出,那我们原则上就不应关注他们究竟赚了多少钱,累积了多少资产。因此我们不应当歧视家务操持者和子女保护者,而特别偏向外出工作者”。

如上所述,除非有重大理由,否则法院不得突破平等裁量标准,而关于“重大理由”的具体范围,司法实践中存在不同观点。如在Cowan v Cowan案(11)参见判决书:Cowan v Cowan [2001] EWCA 679.中,法官认为丈夫是拥有发明专利的富翁,他对于婚姻财产的积累具有明显贡献,因此属于个人的成就,与另一方的家务劳动无关。在Lambertv Lambert案(12)参见判决书:Lambert v Lambert [2002] EWCA Civ.1685.中,法官则认为,尽管丈夫拥有体面的工作,而妻子所从事的家务劳动只是一般性工作,但也不能认定某一方工作更加重要或具有超越另一方的价值。又如在M v M案(13)参见判决书:Miller v Miller: McFarlane v McFarlane [2006] UKHL 24.中,法官也认为没有理由判断何种工作的贡献较大,双方对于家庭付出的贡献是对等的价值,都是为家庭生活付出努力而尽全力扮演好自己的角色。直到Miller v Miller:McFarlane v McFarlane案(14)参见判决书:Miller v Miller: McFarlane v McFarlane [2006] UKHL 24.,法官对涉家务劳动离婚财产分配最终确定了较为清晰的三个原则,第一,离婚财产的分配要在一定程度上反映当事人双方的需要;第二,也要遵守平等裁量标准,以不歧视家务劳动者为基本原则进行财产分配,最终达成公平的目的;第三,必须对家务劳动者因为婚姻关系遭受的可能利益损失给予补偿。

三、我国家务劳动补偿标准的机理性不足

为直观反映我国法院审理家务劳动补偿案件的司法现状,笔者以“家务劳动”“离婚”等为关键词在“聚法案例”网进行类案检索,经过案由、离婚结果筛选等过程后,共检索出52起相关案件,并对案件当事人信息、审理过程、裁判结果等进行初步统计分析。

(一)裁判原则不统一

第一,从裁判结果看,在52起涉家务劳动补偿的民事案件中,有16起案件获得了经济补偿,占比仅为26.92%,其中,有1起案件的判决书载明,女性未获得劳务补偿的原因是其“未达到生活困难水平”(15)参见(2016)苏03民终1545号民事判决书。,这反映了女性从事家务劳动的价值未得到应有尊重。第二,在获得经济补偿的案件中,平均受偿金额为43 714.29元,其中,最大受偿金额为150 000元,最小受偿金额仅 为8 000 元,金额差别极大,未形成统一的基本补偿准则(见表1)。

表1 部分案件受偿金额统计表 单位:元

(二)裁量要素不充分

第一,从裁判文书表述上看,法院在审理相关案件时仍主要依据《民法典》第1088条列举的几种情形(抚育子女、照料老年人、协助另一方工作)进行判断。在52起案件中,涉及“抚育子女”的案件占比为57.69%,涉及“照料老年人”的案件占比为23.08%,涉及“协助另一方工作”的案件占比为34.62%(见图1)。

图1 三种裁量要素分布统计图

第二,对其他裁量要素的探索不足。如极少对夫妻婚姻生活质量进行专门分析,仅是概括地以当地平均收入状况、生活水平作为参考(16)参见(2014)芜中民一终字第00151号民事判决书。(事实上,两者的精确度并不在同一位阶,前者综合了夫妻双方既有生活的各式惯习,进而可以为估算双方的贡献或损失提供恰当参考,而后者的参考价值则取决于当地基尼系数的稳定性以及收入制度的透明性,具有较大或然性)。又如,极少以从事家务劳动的实际情况为切入点,将广义的家务劳动贡献转化、分解成明确的裁量要素,以从事餐饮、清洁等家务劳动为例,仅有4起案件对详细的劳动过程进行了分析,具体表现为考量是否有家政服务人员参与家务劳动,从事家务劳动的细致时间等(17)参见(2017)粤0104民初5694号民事判决书、(2015)鄂咸宁中民终字第692号民事判决书。。再如,极少对家务劳动者因从事家务劳动而失去的利益进行衡量。一方面,在52起案件中,没有判决书对女性婚前从事的职业进行调查或陈述;另一方面,除了少部分涉及精神赔偿金的案件外,没有判决书对在婚姻过程中女性因从事家务劳动受到的损失进行专门分析(从前述两种受损利益的关系上看,女性因从事家务劳动投入大量时间成本,影响婚前职业的连续性与发展性,导致其更加依赖另一方而必须承担更多家务,形成恶性循环)。

(三)配套措施不完善

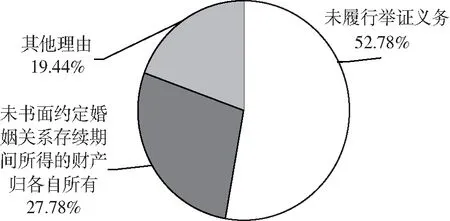

第一,未明确涉家务劳动补偿案件证明责任的归属问题。司法实践中,家务劳动者需要承担证明自己从事家务劳动内容与强度的完整举证责任,而广义的“家务劳动”内涵繁杂、时间跨度大,往往缺乏直接证据进行佐证,同时,间接证据的隐蔽性又较强,分布零散,导致案件取证难度很大。其结果是,一方面,家务劳动者无法全面收集相关证据,充实裁量要素,获得应有补偿,从判决书表述上看,在36起未能取得经济补偿的案件中,有19起案件的裁判理由为“未履行举证义务,不予支持”,比例高达52.78%(见图2)。另一方面,法官也无法做到“兼听则明”,进一步提炼裁判规则,促进家务劳动补偿标准的明晰与落实(18)其中,其他理由主要包括“法院认定家务劳动者未达到‘付出较多义务’程度、法院认为从事家务劳动是每个家庭成员应尽的义务等”,参见(2016)黔01民终字第16号民事判决书、(2016)鄂0302民初756号民事判决书等。。

图2 未取得家务劳动补偿判决理由统计图

第二,裁判文书的说理性不足。具体表现为对裁量要素的分析论述不足,导致裁判文书的示范作用不彰,无法最大化引导社会公众尤其是家务劳动者,在面临相关案件时扩充、运用裁量要素。一方面,对于常见的家务劳动类型,极少对其具体行为方式进行列举或展开。以“协助另一方工作”作为裁量要素为例,在涉及的18起案件中,仅有3起案件较为详细地描述了协助、陪伴的过程或效果,其他更多的是直接转化法条表述(见表2)。另一方面,在52起案件中,没有运用数字等多种方式直观反映家务劳动内容(如频率、强度等),或简要展现劳务补偿计算过程。

表2 部分涉“协助另一方工作”案件的论述方式统计表

第三,家务劳动补偿机制的估算体系尚未建立。与理论界对补偿标准估算体系的积极探索不同,实务界对此问题长期保持缄默:一方面,统计部门对家务劳动的研究止步于对公民个人时间利用的分析,未有效结合经济因素、市场制度进行多元考察;另一方面,司法机关未充分利用大数据参与其他部门或科研院校的专项研究,使得相关成果的转化率低,操作性不强。例如,有学者仅以年收入、结婚年限为“显性因素”,径直提出“家务劳动补偿=(夫妻双方的年收入差÷2)×婚姻关系存续年限”的观点等[5]。

四、我国家务劳动补偿标准的体系性完善路径

(一)明确裁判原则

第一,坚持平等原则。依照《消除对妇女一切形式歧视公约》 (CEDAW)第16条之规定,男女平等体现在婚姻存续期间以及接触婚姻关系时,双方有相同的权利和义务。因此,法官不得以任何理由漠视家务劳动的价值,而应在衡量、计算其对于婚姻生活的贡献时给予平等关注。

第二,坚持照顾女性原则。首先,受儒家思想影响,我国历来就有“仁政”“矜恤”的法律传统。其次,在家庭劳动力配置、个人特征和同群效应的综合影响下[6],女性在就业市场面临着现实的天然劣势,有必要在家务劳动这一“无酬市场”中予以照顾。最后,从家务劳动的性质上看,在世界范围内仅有极少数国家将家务劳动提升到法定义务的高度,如《西班牙民法典》第68条、第92条明确男性必须分担照顾家庭、儿童和老年人的责任。在我国,家务劳动更多属于道德义务的范畴,这也与婚姻家庭法的“伦理性”基础相符。道德义务的他律性带有权威性、强制性的天然内涵,对个人理性与情感欲望产生压抑效果[7],而对家务劳动进行适当补偿也因此具有正当基础。

第三,坚持合理性原则。充分吸收合理性原则的裁判精神,准确界分当事人的“合理需要”与“自我要求”,对于家务劳动者不合理的补偿主张及时予以驳回,避免过度保护。同时,根据马斯洛需求层次理论,对于第一层至第四层的生理需要、安全需要、社交需要、尊严需要属于个人价值范畴,应当予以充分关注,而第五层的自我实现需要如胜任感、成就感,则属于人的自我价值范畴,更多的是依靠自我认识、调节和实践满足,外界不宜主动介入,因此法官在裁量时要注意区分和判断。

(二)充实裁量要素

从现有裁判结果来看,我国法院在审理涉家务劳动价值的相关案件时,裁量要素主要包括是否以及如何照顾配偶、子女、父母,是否有家政人员参与家务劳动等,角度较为固定。为充分反映家务劳动的价值,补偿家务劳动者为家庭付出的牺牲,实现裁判的公正性,我国法院可进一步充实裁量要素,一方面,丰富裁量角度。第一,本段婚姻结束前夫妻双方的生活质量;第二,夫妻任一方的年龄与结婚时长;第三,夫妻任一方曾经或未来为家庭所做的贡献;第四,在离婚程序中,夫妻任一方可能因婚姻无效而失去的各种利益。另一方面,细化裁量要素。以“夫妻任一方可能因婚姻无效而失去的各种利益”此一裁量角度为例,可将其初步转化为从事家务劳动对一方婚前事业发展、婚内身心健康影响两条线;对于后者而言,又可大致分为身体影响、心理影响两个点,进而化面为线、解线成点,主动发挥能动性,全面查明案件事实,确定补偿标准。

(三)完善配套措施

第一,明确证明责任的归属问题。为了兼顾“谁主张谁举证”的证明原则与原告举证困难的现实情状,一方面,当被告抗辩原告提供家务劳动的数量或质量不足时,应承担相应的争点责任,完成标准是原告并未从事相应数量、质量的家务劳动具有合理可能性;另一方面,原告应承担说服责任,完成标准是原告从事足量家务劳动具有高度可能性。

第二,完善裁判文书说理。在充实裁量要素的基础上,法官在进行文书说理时,应避免单纯使用“从事家务劳动”“做出一定贡献”等模糊表述,尽可能提炼家务劳动的强度特点,用数据、例子佐证观点,从而使法官酌情判断补偿标准的过程“可视化”。同时,需加强判后答疑工作,由于法官在此类案件的自由裁量度较高,建议将其纳入主动答疑的案件范围,由承办法官对接做好案件事实认定、法律适用等问题的释法明理工作。

第三,探索建立科学估算体系。为进一步弥补家务劳动价值不可直接计算的缺点,为法院做出公平裁判提供科学依据,在进行国民经济核算时,统计部门可充分利用大数据技术开展家务劳动价值估算工作。在继续做好公民时间利用调查的基础上,对应当计入家务劳动的内容进行区分界定,综合运用机会成本法、综合替代法、行业替代法,构建计算模型,并以对应工资率作为基础,构建家务劳动价值的三维线性空间。同时,可综合考虑区域经济发展与劳动者平均劳动时间,与当地最低工资、家政服务行业平均工作等作相关性比较,从而合理估算区域内家务劳动的整体价值。如2003年—2007年,国家统计局曾与域外机构合作在浙江省等省份开展试点估算工作。目前,估算工作面临的主要困难包括家务劳动可能与空闲时间产生交叉,不同种类的家务劳动也可能存在重复,需要在实践操作中做出差异性安排,确保结果准确[8]。