论中国古代山水图式进入中国现代儿童绘本的三种形态

陈 静

(华东师范大学 中文系,上海 200241)

一、引言

绘本是现代社会为儿童专门创造的综合性艺术形态,自诞生之日起便具有明显的民族属性。中国现代儿童绘本的萌芽可以追溯到20世纪二三十年代,其原创出版因深受历史条件的影响,以至于形成了本土原创绘本长期处于后进状态而引进版绘本盘踞中国市场的现状。这种情况一方面引发了中国儿童文学界在民族文化身份认同方面的焦虑,另一方面则激发出中国原创绘本界的创作潜力与探索热情。进入21世纪以来,中国原创绘本界把中国古代山水图式引入绘本的创作实践,形成了一种将民族文化精髓融入绘本的有益尝试。这一现象显然是值得关注的。

中国有着悠久、灿烂的历史文化,其间所形成的古代山水图式十分丰富,其中具有典型性,可分辨、继承、发展者至少有如下三类。其一为几何符号性山水图式。这类图式大多出现在原始时期的陶器上,借助平行波纹、弧线纹等几何图形构造出视觉图式,背后则蕴含着古人观察自然、用符号象征自然的心理图式。其二为非人喻像性山水图式。这类图式主要出现在汉魏两晋前的山水画中,画面不以表现人类为己任,而呈现为风雨雷电、山川河流、日月星辰和各种天象变幻,构成的是“非人”意义上的视觉图式。由于这类山水画中的形象被认为不但构成了神仙鬼怪的居所,而且能够“化身为‘神物’进行自我表达”[5],因而显示出古人借助山水画建构宇宙模型的“喻像性”心理图式。其三为笔墨传神性山水图式。这类图式出现在唐宋以来的山水画上,是随着大自然中的山水发展为供人类游赏、体察、寄情的处所之后,山水画所发展出来的传递载道精神的图式。这类山水画具有以笔墨皴法造型构成的视觉图式,而在心理图式上则强调山水画所具有的载道功能,以及给观者带来的传神体验。

中国古代山水图式的形态如此多样,这就为山水画挪移、进入各种物质文化载体提供了充分的条件。在我国唐宋时期,出现了与山水画关联密切的园林;明清时期以山水画为主题的画扇、陶瓷以及丝绸等应运而生,远销到东亚其他国家。进入21世纪,中国古代山水图式则被挪移、引入儿童绘本的领域,构成了一种“在传统资源中找寻适合儿童身心需要的文学质素”[6]的实践过程。因此,具体讨论中国古代山水图式进入现代儿童绘本的形态,及其与当代儿童实现沟通的可能,无论是对于阐发现阶段中国原创绘本的范式与规律,还是对于当代原创绘本的阅读与接受来说,都具有提供理论性参照的价值与意义。

现代儿童绘本由图、文共同构造而成,被认为是“社会、文化、历史的记录,而且其最重要的特质在于,它是给儿童带来某种体验的作品。”[7]图画在儿童绘本中占据着无可置疑的主体位置,它所具有的具象性和人类以视觉认知为主导的体验方式,决定了图画与儿童的沟通程度是决定绘本成败的关键性因素。相对来说,绘本中的山水图画可以为当代儿童一目了然,而其中所包含的画家绘制过程中所运用的心理图式则未必可以与儿童实现沟通。当绘本中的山水心理图式不为儿童熟悉,甚至与之产生隔膜时,绘本借助山水画实现文化认同的目标就难以达成。因此,虽然中国古代山水画向儿童绘本的挪移可以沿用传统的视觉图式,但却应该扬弃专门面向成人的非具象性的传神、载道图式,通过探索顺应儿童心理的方式、方法,在绘本中创作出可以被儿童感受、想象和体验的山水图画。

进入21世纪以来,国内原创绘本界将中国古代山水图式引入绘本后形成了中国山水名画绘本、传统诗文与山水画相配伍之绘本、以传统义理为题新作故事配以山水图画之绘本三类作品。作者们在继承中国古代山水图式的同时,通过再造山水图式之体验性、新造山水笔墨之传神性、改造山水图式之喻像性的方式,实现了现代儿童绘本对传统山水图式的吸收和借鉴。这当中,中国古代山水图式被挪移、引入儿童绘本并形成了新的具体形态,这些变化了的图式与当代儿童进行沟通的可能性,正是本文关注的重点所在。本文将在下文对上述三类绘本改进、更新、创造中国山水图式的具体形态加以分析与研究。

二、再造山水图式之体验性

再造山水图式之体验性的绘本创作形态,可以爱心树绘本馆推出的“中国名画绘本”系列作品(1)2018—2020年,爱心树绘本馆与中信美术馆执行馆长曾孜荣合作推出了包括《洛水寻仙》《汴京的一天》《千里江山》《桃花源记》《北国十二年》在内的“中国名画绘本”系列。这些绘本的长卷底本分别是《洛神赋图》《清明上河图》《千里江山图》《桃花源图》 (仇英版)和《胡笳十八拍图》。除《清明上河图》以外,其他四幅均以山水作为人物活动和叙事发展的场景。为例。这一系列以传承“会讲故事的中国画”为美育目的,以具有镜头感和连贯叙事画面的中国古代长卷为绘本化的前提。由于中国古代长卷具有移步换景的空间形式,其中场景的变换与电影的蒙太奇效果相似,因而绘本与电影共有的分镜头概念可以成为切分长卷图画,使之绘本化的依据。这决定了从表面上看,将长卷绘本化就是一个由编著者“把一个长卷,一个纸上电影里的分镜头挑出来,一幕一幕展示给读者,然后配上解说文字”[8]的过程。但中国古代长卷并非专门为儿童所作,而且观者通过双手控制卷轴“从右向左慢慢展开欣赏”[9]的过程与翻页阅读绘本的体验也不尽相同。故而,使古代长卷实现绘本化的表层工作在于赋予长卷现代绘本的形态,也就是使其中的场景配合着解说性文字“同时展现在两个对页”[7]上,而内在工作则需要挖掘、呈现出古代长卷吸引当代儿童的特质,促成儿童与绘本实现沟通的可能。

在此过程中,分镜头的选择与解说文字的配置可以构造出绘本的正文本,这是长卷获得绘本形态的基础,但这两者只有通过书籍的设计,才能真正融合为一部在图、文、书三个层面上一体化的绘本。绘本的副文本,即与书籍设计关联甚密的书衣、封面、附录等,对儿童面向绘本所产生的直观体验、兴趣倾向都会产生导向性影响。“中国名画绘本”系列中较早诞生的《洛水寻仙》 (2018年)和《千里江山》 (2018年)在副文本的构造上多有用功,且长卷底本分别具有影响绘本正文本构造的奇幻、现实色彩。因此,本文将以之为分析对象,探索其中所蕴藏的再造山水图式之体验性的可能。

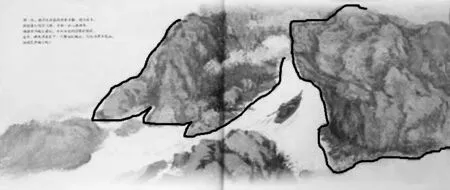

《洛水寻仙》和《千里江山》的副文本首先体现在它们各自的明黄、青绿书衣上。两套纯色书衣包裹着由长卷画面构成的封面,会令人产生一种阅读预期,那就是“一本有质感、封面是单色的精装书会让我们期待那是一本杰出的文学著作”[10],其中似乎暗含着设计者对经典之作的重视态度。设计者对绘本目标读者——儿童的考虑则显示在两套书衣所具有的圆形、三角形镂空的设计上(见图1、图2)。

图1 《洛水寻仙》带有圆形镂空的书衣

图2 《千里江山》带有三角形镂空的书衣

圆形和三角形这两种形状是儿童幼年绘画的常见表达形态,这使书衣在获得现代设计感的同时,又获得了亲近儿童的可能性。同时,镂空形状分别代表着水珠、山峰的造型,与中国原始先民的几何符号性山水图式不谋而合,且具有聚焦封面上的长卷主体——洛神与曹植、青绿山水与山间民居的视觉引导功能。在阅读过程中,儿童可能会注意到、触摸到镂空下的封面,甚至揭开书衣一探究竟,开启书衣后则可能因书衣的至简和封面的繁复之间的反差,定位、注意到镂空所聚焦的主体画面。由此可知,儿童在进入《洛水寻仙》和《千里江山》的绘本正文之前,在不知不觉中已经经历了书衣所带来的心理亲和感和触感上的互动性,以及视觉注意力被引导的体验过程。编著者在正文之后,还为《洛水寻仙》设计了涂色游戏,为《千里江山》增添了图文连线等副文本,试图引导儿童通过自由创作和古今对照去进一步感受传统山水画的精神底蕴,在活跃的美育氛围中获取真实不虚的文化认同感。

由定理2.1—2.2可以看到,F(X)上的度量H与[0,1]中的度量ρ的形式联系非常紧密。那么H和ρ具体是怎么联系的?[0,1]剩余格上的逻辑度量ρ的性质是怎样影响度量空间(F(X),H)的性质?文献[6,8]详细的论证了(F(X),H)的拓扑性质与逻辑推理的鲁棒性分析之间的关系。如果我们研究清楚[0,1]剩余格上的逻辑度量空间的拓扑性质及其与拓扑空间(F(X),H)的关系,就可以对逻辑推理系统的扰动参数的选取和鲁棒性分析起到一定的指导作用。

就绘本的主文本来看,《洛水寻仙》是将《洛神赋图》的图画部分进行绘本化的作品。长卷底本上原有的神仙世界——凌波飞行的洛神、形态各异的神仙、神兽伴护的云车、大于山体的人物等等,蕴藏着有别于人类日常时空的非人喻像性山水图式。对当代儿童来说,这种种“非人”的神仙、神兽构成的不是《洛神赋》原本隐喻的政治空间,也与他们自身所处的基本稳定的、大体不变的现实世界大不相同,而是一个“空间可伸缩、万物可变形的魔幻般的世界”[11]55,更是一个适合他们驰骋想象力的文本世界。事实上,秉持名画绘本应具有故事性的编著者,在其所配置的通俗的文字中一再突出的正是这些可能吸引儿童的奇幻人物。这样的正文本便为儿童自由地感受奇幻山水中的故事情节、人物关系创造出了一定的条件。

由此可知,长卷底本的图式类型可以为历史名画与当代儿童的互动提供沟通的桥梁。据此考察绘本《千里江山》的底本《千里江山图》,我们会发现其图式与《洛神赋图》中的非人喻象性山水图式大不相同,而且前者的现实色彩浓郁,并无后者的奇幻时空可以直接供人挪移、取用。《千里江山图》所蕴含的是运用笔墨皴法、青绿设色而完成的笔墨传神性图式,以及借此所复现的灵秀、繁复的造化之姿。正因为如此,才会有研究者称:“如果从这幅画切割一百个局部,每个局部都是一幅画,都是细节。”[12]

在绘本《千里江山》中,浩大的山川与无数个细节的对比,似乎正是编著者自画中所抓取到的长卷底本与儿童沟通的可能。编著者显然对“儿童比成年人更关心‘大’和‘小’的问题,特别是‘小的问题’”[11]28这一心理特点知之甚详。同时,这也意味着,《千里江山图》的绘本化并不能只根据画面气质配编清新脱俗的文字,而应进一步发掘出画中更多可能引发儿童兴趣的具象化视角。由此,书中的文字不是一味强调笔墨图式传递出的山水之美,而是在遵照绘本文图互补原则的前提下,专注地描绘了画中不似大山大河那般一目了然,更不似当代生活那般常见的古人生活,试图从微小处和差异感入手,激发儿童的体验与感知。为了使文图的配合显得更为紧密,编著者还将文中所提到的画面细节单独取出,置于留白的页面上,并用椭圆形的版式对之加以突出(见图3)。

图3 《千里江山》中的椭圆版式设计

这样的版式设计使儿童在阅读中可以随时停顿下来,在椭圆形版式的画面中寻找、体会细节,感受发现的乐趣。但遗憾的是,长卷底本的细节多为山道路桥、房屋舟船、日常起居,故而相关叙事较为平直,难以产生儿童所需要的叙事感与戏剧性,这是绘本正文本深受长卷底本图式限制的体现。

在中国古代长卷的绘本化中,古代山水画的视觉图式被较为完整地保留了下来,而绘本副文本的设计、正文本的构造,则是在与当代儿童的行为、心理规律的互动中,在为当代儿童创造可体验的心理图式的过程中完成的。这种再造山水图式体验性的方式并不完美,却构成了将山水长卷从古代世界带入当代视野的有益尝试。在此过程中,设计出凸显互动性、体验感的图式是探索古代长卷绘本化的必由之路,而这恰恰是将古代山水画象征的“移动的桃花源”内核进行了颠倒。在古代,“‘桃花源’有着强烈的自然山水美景的形象,而不仅以美好的食物、游乐、生活享受等来定义仙境的基本内容”[13],而中国长卷的绘本化则是以游戏、故事之体验性引导审美的过程。这既是对游戏、故事所附属的儿童性的接纳与认可,又是在探索传统文化走向当代儿童的现代性可能。

三、新造山水图式之传神性

从绘本中的文图关系来看,“当文字和图画两种符号合在一起,共同呈现故事讯息的时候,它们之间的互补性越强,协作性越强,带来的阅读趣味可能也越强”[14]。“中国名画绘本”由于需要忠实地完成呈现“会讲故事的中国画”的美育任务,因此在正文本的文字配置中,很难摆脱某些长卷图式欠缺儿童性的局限,以至于难以在绘本化的形态中实现文图互补的深度合作。

相比而言, “传统诗文与山水画相配伍之绘本”在诗文改编、图画绘制、文图协作等层面则具有较大的自由度,这其中最具代表性的当属桃花源题材的绘本。在古代,与此相关的历代桃源图在日本、朝鲜、越南等地的传播非常广泛,被学界视为古代东亚文化共相的表征意象之一。到了当代,桃花源题材在儿童绘本中的改编也具有明显的跨文化交流的特质,由日本绘本之父松居直改编、中国画家蔡皋绘图的《桃花源的故事》 (2002年)尤其可以体现这一点。从古代东亚文化共相的根源来说,这本绘本的面世是松居直自幼就形成的“武陵桃源”[15]意象和蔡皋的生活艺术观在当代儿童文学领域中相遇的结果。“武陵桃源”意象具有悠远绵长、浪漫神奇的东方属性,内含松居直所认为的在“西方幻想世界中所没有的东西”[15]。蔡皋的生活艺术观则深藏画家所感悟到的当代桃花源内涵,一种“生命的节奏、心理的节奏与大自然同一”[16]132的自由境界。无论是独特的东方幻想方式,还是生命的自由境界,都可以构成当代儿童希望感受和体验的文学精神,又是激发他们直面现实生活的力量所在。松居直和蔡皋对桃花源的理解是《桃花源的故事》这本绘本诞生的前提,其中蕴含着化用传统资源进行当代儿童文学创作的重要途径,也就是需要“破除过于沉重的成人思想以及教化功用,真正回归于儿童这一主体的观照上。”[6]唯有如此,传统资源才可能与当代儿童真正地发生心理上的文化共振。

在《桃花源的故事》的文字改编中,既有相对于当代的、精确的时代背景的标注,又有若干次人物直接对话的场景,这就仿佛为绘本所展示的静默的图景配上了生动的画外音与台词。蔡皋的图画在笔墨手法上明确地继承了中国古代山水图式,可以与古代东亚文化中典型的桃花源意象形成跨越时代的呼应,但在精神上却透露出“现代人的心思和情绪”[17]。由此,《桃花源的故事》便在文图的配合中,为当代儿童创造出了生动具象的、可体验的山水时空,构成了中国原创绘本新造山水笔墨之传神性的典型代表。在对古代山水图式的创造性传承中,蔡皋主要通过留白图式的重构、人物类型的替代、危机性叙事图景的运用等手法,使《桃花源的故事》中的山水图画呈现出有别于历代桃源图的全新风貌与神韵。

事实上,在创作这本书之前,蔡皋的绘本作品就已获得了国际插画界的认可。与此前的作品相比,她的风格在《桃花源的故事》中有了非常大的变化,这主要体现在该绘本“大量运用国画留‘白’的空间处理手法,追求朴素田园山水的意趣”[16]134这一点上。这种变化一方面来自松居直指导她挪移中国古代的“计白当黑”图式的建议,另一方面则有赖于蔡皋自身的创作探索。在蔡皋的笔下,留白不再是传统山水画中静谧、抽象的空间,而是与其中丰富的视觉形象发生着互动,营造出留白非空无且充满生机的视觉效果。蔡皋在留白中,既运用了几何符号性山水图式中的曲线呈现水波,又画出了以桃花瓣为代表的诸多事物。这就为儿童在纸上的留白空间中游走目光,在视觉形象的彼此对照中想象、体验画面,在具体的情境中体会人物关系的变化与故事情节的发展提供了充足的空间。

虽然,《桃花源的故事》中的山水图画继承的是中国古代山水画的笔墨传神性图式,但其中的叙事性却包含很多与当代儿童发生关联的可能。这主要是因为蔡皋遵循着绘本图画的功能“在于提供故事信息,而不是审美乐趣”[18]的原则,画出了桃花源人具象的劳作、休闲、待客场景,用人物的神情、彼此之间的关系讲述出了真实可感的生命故事。这与中国古代山水画将人物构造为附属性点景人物的方式完全不同。正是在这种人物类型的替代中,蔡皋的山水与人物一同完成了重构桃花源的现代绘本课题。在她那里,桃花源不再是由文化精神构筑而成的遥远的乌托邦,而是一种人人可以追求的,充满了“质朴自然、自信自足的精神”[16]134的现实理想。这样的山水图式充满了生机与深情,其中不同于当代生活的田园叙事图景,足以为远离自然、心系自然的儿童提供体会自然之趣、人情之善、生活之美的审美空间。

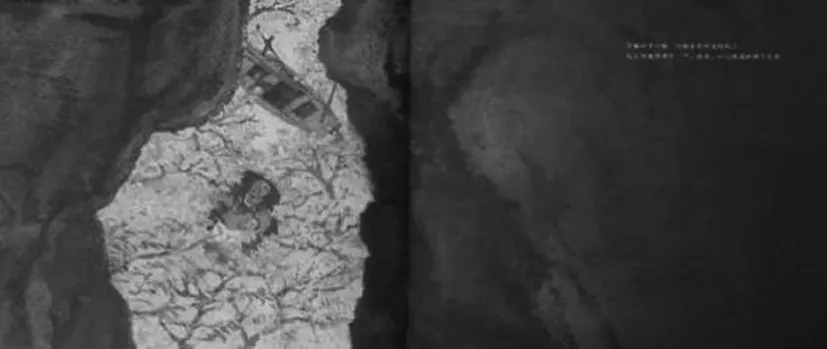

不过,如果《桃花源的故事》的图文仅仅是在展示一个渔人的幸运经历,那么,绘本的情节改编可能就显得有些平淡了。事实上,松居直的文字为故事中的人物赋予了惊奇、谨慎、喜悦、感慨等多重情感,而蔡皋则凭借危机性叙事图景的运用,为绘本增添了特有的节奏,使故事获得了于危机中发生突转的可能。松居直和蔡皋显然十分熟悉阅读中的儿童非常“愿意享受被惊吓的过程”[11]24的事实,因为后者据此恰恰可以感知、发展出个人的自我意识。因此,在故事展开之初,蔡皋就对渔人起航时的山水进行了拟像处理,在山体中隐入了兽爪与猿猴的视觉造型(见图4)(2)图中轮廓线为本文作者所加。,形成了危机性的叙事图景,制造出引人入胜的悬念。在故事的发展中,蔡皋对渔人入洞的表现则改变了仇英名画《桃花源图》中让人物背对观者的静态图式,更改为让渔人以动态方式映入儿童眼帘的场景(见图5),从而借助色彩、明暗的变化为儿童带来历历在目的紧张感和历险体验。这些危机性叙事图景不仅关注当代儿童的体验,也意在与故事的发展互相配合,与桃源世界的光华粲然互相对照,从而促成张弛有度的绘本叙事节奏,演绎出日常生活中所包含的惊喜、诧异、感慨等多重情绪的心理空间。

图4 《桃花源的故事》中的兽爪与猿猴山体

图5 《桃花源的故事》之渔人入洞画面

在中国古代,桃花源被理解为仙境的所在,而《桃花源的故事》中的山水图式则与此迥然有别。蔡皋在其中展现出的生活之美是以人与自然、人与他人的真实互动为前提的。她所关注的是桃花源人的生活状态,而不是所谓的人间仙境。基于这一点,她笔下那些充满理想性、惊喜感与历险特质的生动图画,才能肩负起为儿童讲故事的职责,从而把源于自然、生活、人情的风采,而非古人所强调的天道精神赋予书中的山水图式。这样,在具有传统山水视觉造型的《桃花源的故事》中,蔡皋成功地将中国古代山水画中的笔墨传神性山水图式,改造成了面向当代儿童展示自然之趣、人情之善与生活之美的绘本形态。

四、改造山水图式之喻像性

以传统义理为题而创作的故事绘本,与前两类绘本形态一样都与中国传统文化相关,故而将中国山水画引入绘本中,充当故事发生的时空背景是十分自然的事情。同时,这些全新的故事乃是专门为当代儿童所创作的,故而绘本的笔墨造型与作品内涵就需要与当代儿童发生根本性的关联。此类绘本中的优秀作品《和风一起散步》 (2016年)和《太阳和阴凉儿》(3)《和风一起散步》曾荣膺2017年“陈伯吹国际儿童文学奖”,《太阳和阴凉儿》曾入选北京师范大学中国图画书创作研究中心评选的“原创图画书2018年度排行榜”,位居top6。(2018年)在上述两个方面皆有可圈可点的表现,因此本文将以之为例,讨论它们将中国古代山水图式挪移、引入儿童绘本的具体形态。

从儿童文学作品的基调来看, 《和风一起散步》带有浓郁的幻想色彩,其中的视角人物小木客是出自南朝郭仲产《湘州记》中的山野精灵。郭仲产称:“平乐县多曲竹。有木客,形似小儿,歌哭、行坐、衣服不异于人;而能隐形山居崖宿,……”[19]。这种与人类孩童面目、形体相似而居于野外世界的人物设定,顺应了“儿童爱看儿童,但儿童并不满足于自己熟悉的环境,他们总是希望看到新的环境,强烈渴望看未见的东西”[20]的审美倾向。同时,整部作品又围绕“风”这种可感而不可见的事物展开,把“风”与小木客的散步这种奇幻的互动事件作为题眼,这就使作品在被阅读之前就已具备了触动儿童兴奋点的若干可能性。进入故事之中,则会发现赋予作者熊亮创作灵感的,并不仅仅是木客精灵,他自述此书是对宋玉《风赋》中“夫风生于地,起于青苹之末”的儿童文学化。风起之势的细微现象与儿童关注微观世界的视角天然地存在碰撞的可能。故事中的风如淘气的孩子,不请自来地邀请小木客一同散步,但一路上不断吹翻、搅扰他人。小木客则如一个被冤枉的孩子,每次都面对被惊扰者认真而徒劳地进行自我辩护。这两种人物类型在儿童的现实生活中十分常见,故事情节的回环往复更确认、突出了这一点。这一切似乎都意味着,整个故事充满了与当代儿童互动的契机,因而其中的图画自然也需要包含与当代儿童相关的视觉图式。

熊亮曾这样描述他为创作《和风一起散步》而树立的目标,那就是“每一个翻页都要创造出风正在吹的感觉”[21]。《湘州记》对木客这一似人非人的精灵的生命想象,则决定了《和风一起散步》需要以异于现代的空间作为故事展开的场所。因此,熊亮借鉴了中国古代山水画中的非人喻像性山水图式,绘制出简洁、写意的山水画,呈现出一种适合木客精灵生存的山野环境。在熊亮的笔下,中国古代山水画不再指涉神仙鬼怪的居所,而是变成了可爱的精灵与山水、动物、风共存其中的神奇地带。非人的风不再是一种自然现象,而是因为“和孩子调皮捣蛋的经历联系在一起”[22]被塑造成了一个性格行诸于外的形象。也正是风的外向性格使整个故事充满了动静结合、张弛有度的节奏。加之,熊亮秉持绘本是“纸上戏剧”的观念,且有指导儿童制作定格动画的经历,因此他很自然地在传统山水视觉图式中添加上了定格动画的构造。这种动态图式在动物、人物、景物的异时同图结构中(见图6)和在前后页面的对照中都有所体现(见图7-1、7-2)。

图6 《和风一起散步》之异时同图画面

图7-1 《和风一起散步》中页面前后对照

图7-2 《和风一起散步》中页面前后对照

整个故事便在一静一动的对照演绎中,获得了叙事展开的力量,静与动的结合也成为统摄整本书的视觉、心理图式的中心原则。这就使故事中的诸般造物皆都因风的影响而产生变化,他们由庄严持重转入颠倒骚乱的形态被表现得淋漓尽致,进而营造出一种适合儿童且互动感充分的滑稽、幽默气氛。由此,《和风一起散步》中的山水图式就不再如中国传统的全景式山水画那样充满宁静,而是呈现出一种被改造过的饱含生命逸趣、不乏滑稽精神的动态效果,从而可以发挥出与当代儿童进行视觉、心灵双向沟通的审美功能。

到了张之路和乌猫合作的《太阳和阴凉儿》中,故事人物并不具有人类的外形,而是纯粹的拟人性非人类角色,但同样具有引发儿童阅读兴趣的幻想特质。故事中的主人公小太阳被文字作者张之路设定为“一个喜欢玩耍的小孩子”[23],而玩耍的方式又以小太阳和其他角色的比试为主。这一切都十分贴近儿童的日常行为与心理,其中所包含的儿童性是非常明显的。但与孩子们的争强好胜不同的是,故事结局时小太阳面对阴凉儿坦然地认输了,而阴凉儿也大度地指出小太阳同样也获胜了的事实。这种通过人物关系所呈现的情节与现实境况极为不同,对此的理解必然需要回到绘本的情节之中,这就为儿童思考太阳与阴凉儿这两位主人公的具体关系创造出显在的语境,乃至为儿童与《道德经》中的“万物负阴而抱阳,冲气以为和”的哲思发生碰撞创造出文本条件。

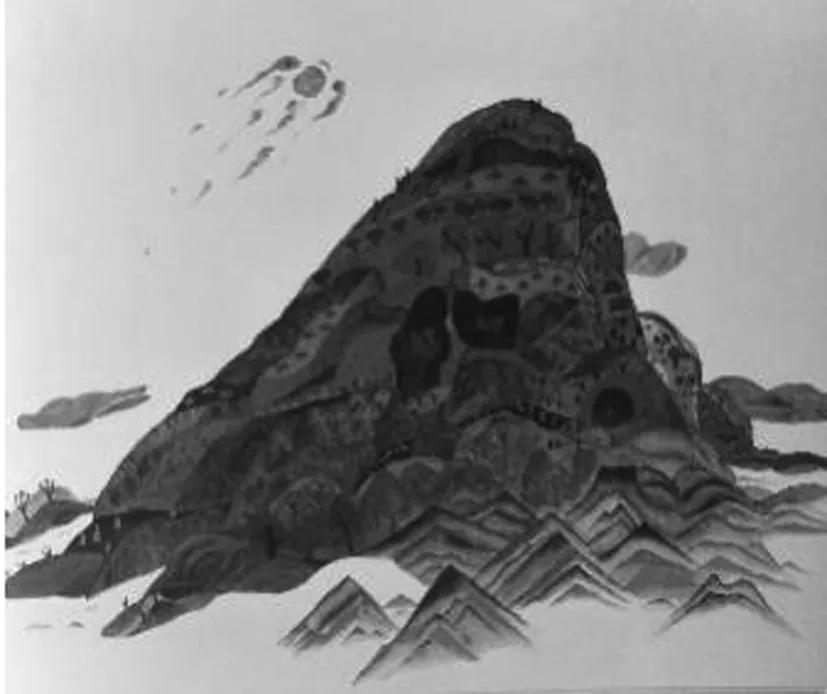

必须注意的是,这些可能对儿童产生吸引力的细节并非仅存在于文字故事之中,也与图画作者探索、借鉴、改造敦煌山水图式的努力关联甚密。小太阳在故事中的“小”指向的是年龄上的特质,但对当下的读者而言,太阳的历史是亘古长久的。这种故事内容与物理现象之间的反差,对图画作者的创作产生了至关重要的影响:乌猫在多次探索后选用了明快、庄重的敦煌岩彩,试图借此创造出一种活泼与深沉并存的艺术画面。他还从敦煌本生图、佛法图中借取了彩色的叠套山体(见图8、图9中的对照列举)、如扇绵延的树木造型等视觉图式,为整个故事营造出一种“恍如太初的生命稚趣和混沌美感”[24],从而赋予全书一种宛如儿童画般的大成若缺之感。

图8 《太阳和阴凉儿》中的山体

图9 敦煌壁画中的山体

在此前提下,相对于视觉上的完美性,图画作者更为关注的是故事中的各种形象与山水造型之间的和谐关系。最终,乌猫的探索使书中的山水花草、云影天光产生了互相映照,一同呈现奕奕神采的视觉效果,收获了一种以儿童画的神韵改造敦煌壁画中的喻像性山水图式的途径。一方面,这十分适合个体感受力发达,但对视觉完美性要求不高的儿童;另一方面,则是对儿童思维上的泛灵论倾向的呼应。这便为借用敦煌山水图式的绘本形态,打上了一种浓厚的儿童心理的底色。

由此可知,《和风一起散步》与《太阳和阴凉儿》都是从中国传统义理中汲取营养,面向当代儿童的需求,借鉴、改造古代山水视觉图式而创作的绘本形态。它们都扬弃了中国古代山水画中古奥、荒僻、神秘的一面,或是借助定格动画的构造,或是运用儿童画的神韵,成功地改造了中国古代山水画中的非人喻像性山水图式,使之在绘本中显得充满生机与神采,变得更为适合当代儿童的阅读与亲近。

五、结语

从作品与读者之间的关系来看,绘本属于“通过调动精神活动来理解和建构艺术世界从而使读者受到感动”[25]的儿童文学作品,因而尤其需要顺应读者的心理特点与规律对其中的视觉、心理图式进行有针对性的设计和创造。这意味着,发生于当下的中国绘本民族化进程,既需要关注其所继承的民族文化传统资源,又应该具体把握传统资源与当代儿童互动的可能性,并将这种可能性通过图文配合呈现于具体的绘本形态之中。在中国原创绘本界的创作实践中,中国山水画在视觉图式上仍可保留相对完整的形态,但其心理图式却经历了改造与更新,从而发展出与当代儿童的生活方式、心理状态、审美精神进行有效互动的绘本形态。中国现代儿童绘本中的山水形态,构成的既是当代山水画的新颖形式,显示出中华文明成果持续向前发展的创造性与生命力;又是在审美对象化的过程中,为促进当代儿童与民族文化的互动所做出的一种充满力度与意义的尝试。