儿童轻型颅脑外伤急诊头颅CT阳性的危险因素分析

魏吉丽,聂 虎

四川大学华西医院 急诊科(成都 610041)

每年国内外有大量的儿童头外伤患者,主要以轻型颅脑损伤为主。轻型头外伤的主要受伤原因包括车祸伤、高坠伤、撞击伤、摔伤等,主要表现为头痛、呕吐、意识障碍、精神行为异于平常等。医务人员面对此类患者,除了基本的病史询问和体格检查,目前头颅CT检查仍然是颅脑损伤临床诊断的重要参考标准。头部CT可以帮助临床医生进行快速决策和指导临床治疗,但这也使许多国家对儿童头部外伤行头颅CT扫描的数量居高不下。美国儿科急诊CT检查率从2007年的27.6%增加到2015年的30.2%[1],加拿大不同医院的CT检查率从1995年的15%增加到2005年的53%[2]。然而,轻型颅脑外伤头颅CT检查的阳性率不到10%,且需要神经外科干预的比例不到1%[3]。无效CT的大量使用不仅增加医疗成本,而且每年使大量儿童暴露在电离辐射潜在的有害影响下,增加诱发白血病和脑肿瘤等风险。据Meulepas等[4]研究发现,对18岁以下的患儿进行头部CT扫描后10年中,每10 000次头部CT扫描中至少出现1例脑肿瘤[5],且儿童可能需要镇静以允许成像,从而产生与镇静相关的风险。本研究选取接受了头颅CT检查的轻型颅脑外伤儿童为研究对象,寻找头颅CT阳性结局的独立危险因素,以期为临床提供指导。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究为前瞻性观察研究,收集2021年6—12月就诊于四川大学华西医院急诊科的451例轻型颅脑外伤患儿的资料。纳入标准:1)年龄≤16岁;2)受伤后24 h内就诊;3)就诊时初步格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma score,GCS)评 分 为13~15分;4)急诊接受了头颅CT检查。排除标准:1)明显的穿透性颅脑/颅骨损伤患者;2)已知有脑肿瘤或者既往存在神经系统疾病者;3)有心室分流、出血性疾病及凝血障碍疾病者;4)怀疑非意外伤害的头外伤儿童。本研究经四川大学华西医院生物医学伦理审查委员会批准[批号:2021年审(907)号]。

1.2 数据收集

收集患儿的年龄、性别、入院初步GCS评分(基于幼儿对语言和运动反应表达困难,年龄<2岁的使用儿童GCS评分量表,年龄≥2岁的使用标准GCS评分量表)[6]、受伤至就诊时间、受伤方式、受伤部位、呕吐次数、头痛、精神行为异于平常(表现为烦躁、哭闹、嗜睡)、意识障碍(表现为短暂意识丧失)及体格检查异常(颅骨凹陷、头皮血肿)。

1.3 头颅CT结局

头颅CT阳性结局定义为出现以下任何1项者:脑挫裂伤、蛛网膜下腔出血、硬膜外血肿、硬膜下血肿、弥漫性脑水肿、颅骨骨折、颅内积气、硬膜下积液。所有头颅CT诊断报告均由有合格培训证书的主治及以上医师出具。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0统计软件进行数据分析,定量资料采用S-W检验进行正态性检验,非正态分布以中位数M(P25,P75)表示,组间差异比较采用Mann-WhitneyU检验,定性资料以例数(%)表示,采用χ2检验或Fisher精确检验。将差异有统计学意义的因素带入多因素Logistic回归模型,分析头颅CT阳性的独立危险因素,通过计算比值比(odds ratio,OR)及其95%可信区间(confidence intervals,CI)来描述危险因素与头颅CT阳性结局的关联强度,在不同受伤部位分析中,引入哑变量额部作为参考,在不同受伤方式中,引入哑变量摔伤作为参考,检验水准α除特别说明外均设定为0.05。

2 结果

2.1 轻型颅脑外伤患儿的基本特征

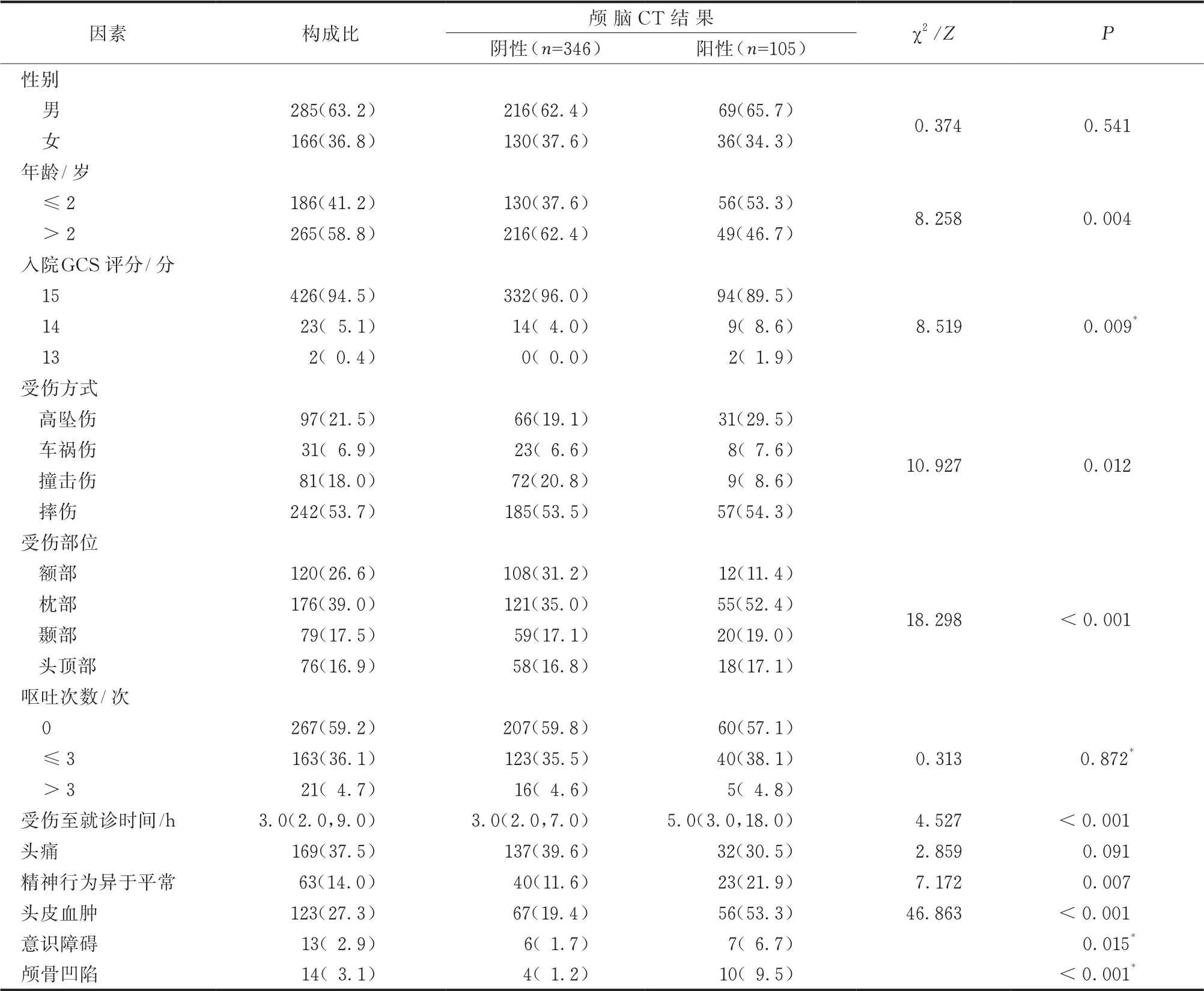

纳入患儿年龄3.8(1.0,6.0)岁,其中男285例(63.2%),女166例(36.8%),受伤至就诊时间平均为3.0(2.0,9.0)h;头颅CT阴性组里>2岁的患儿较多(62.4%),头颅CT阳性组里≤2岁的患儿较多(53.3%);受伤方式前两位依次是摔伤(53.7%)、高坠伤(21.5%);受伤部位前两位依次是枕部(39.0%)、额部(26.6%);入院初步GCS评分绝大部分为15分(94.5%);就诊时有59.2%患儿无呕吐症状,有36.1%患儿出现≤3次的呕吐;有37.5%的患儿有头痛症状。

2.2 轻型颅脑外伤患儿头颅CT阳性结局

451例急诊患儿中,头颅CT阳性结局105例,阳性率为23.3%;头颅CT阴性结局346例,阴性率为76.7% 。头颅CT阳性结局前3位损伤形式是单纯颅骨骨折(51.4%)、硬膜外/下出血合并颅骨骨折(18.1%)、单纯硬膜外/下血肿(5.7%)及单纯蛛网膜下腔出血(5.7%)(表1)。9例患儿收入神经外科住院治疗,其中2例患儿接受了神经外科手术,1例患儿是1岁高坠伤患儿行顶枕骨凹陷性骨折整复术,另外1例患儿是8岁摔伤患儿行右颞部硬膜外血肿清除加开颅减压术。有19例患儿于急诊科留观24~48 h,余下患儿离院回家观察。

表1 105例头颅CT阳性结局构成情况[n(%)]

2.3 头颅CT阳性结局的单因素及多因素分析

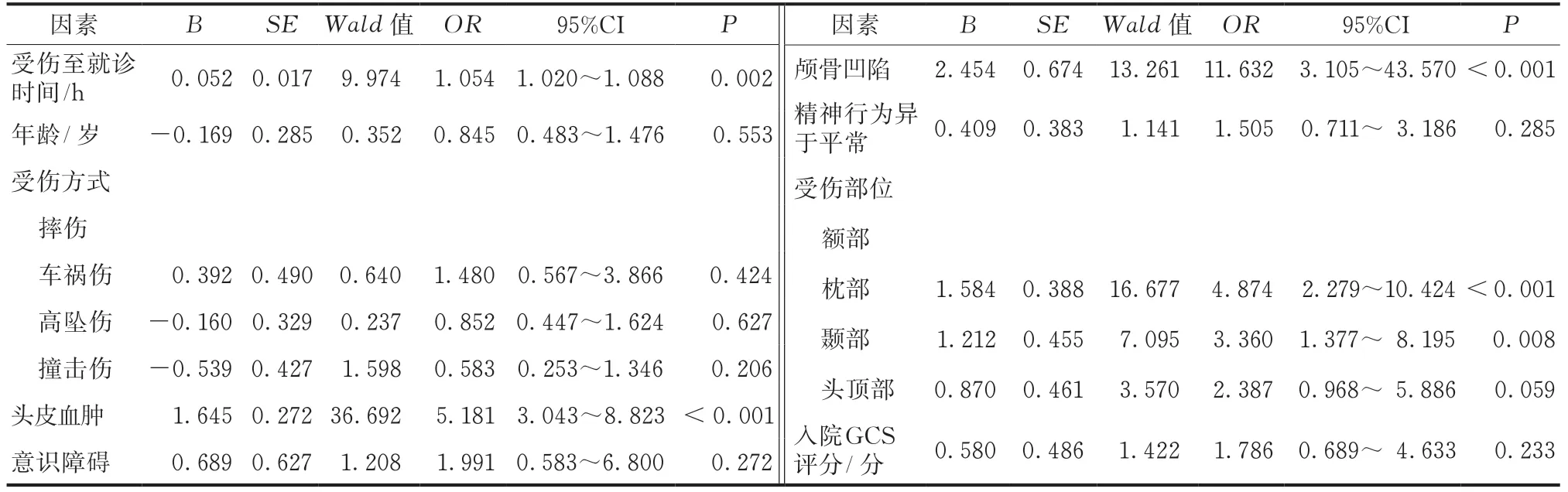

对头颅CT结局为阴性和阳性的患儿资料进行比较,年龄、入院GCS评分、受伤方式、受伤部位、受伤至就诊时间、患儿精神行为异于平常、颅骨凹陷、头皮血肿、意识障碍方面差异有统计学意义(P<0.05) (表2)。将P<0.05的 各 项 因 素 进 行 多 因 素Logistic回归分析,结果显示受伤至就诊时间、枕部受伤相对于额部受伤、颞部受伤相对于额部受伤、颅骨凹陷、头皮血肿是头颅CT阳性结局的独立危险因素(表3)。

表2 头颅CT阳性结局的单因素分析[n(%),M(P25,P75)]

表3 头颅CT阳性结局的多因素Logistic回归分析

3 讨论

儿童轻微头外伤是常见的儿童急诊,在本研究中,所有接受了头颅CT扫描的患儿中有76.7%为阴性结局,表明临床上存在头颅CT检查过度。目前对于轻型颅脑外伤没有一致的定义,部分研究[3,7]将患儿GCS评分13~15分定义为轻型颅脑外伤,然而有研究[8]认为, GCS评分13分的儿童颅脑CT扫描异常率为9%~16%。本研究中,2例GCS为13分的患儿头颅CT结局均是阳性,但在多因素分析中GCS评分不是头颅CT阳性结局的危险因素,有可能与样本量较小有关。因此,临床上面对此类患儿时,除了GCS评分还应结合其他临床症状及体征综合决定是否给予头颅CT检查。呕吐、头痛是颅脑外伤后主要症状。本研究中,有40.8%的患儿出现过呕吐症状,37.5%的患儿有头痛症状。有研究[9-10]认为,头痛、呕吐或者呕吐次数是颅内损伤或者头颅CT阳性结局的危险因素;也有研究[11-12]认为,单纯呕吐或者单纯头痛症状发生颅脑损伤的风险非常低。在本研究中,将呕吐次数、有无头痛作为风险因素进行分析,结果发现呕吐次数、有无头痛症状不是头颅CT阳性结局的危险因素,未来可能还需进一步对呕吐或者头痛的性质、两次呕吐的间隔时间等细分,以进一步探索颅脑损伤的危险因素。

本研究发现,颅骨凹陷和头皮血肿与头颅CT阳性结局相关,这与Borland 等[13]的研究结果一致。Kauffman等[9]研究发现,顶部、枕部、颞部头皮血肿是有临床意义的创伤性颅内损伤的独立危险因素,这些与本研究结果基本一致。本研究中,对123例患儿的头皮血肿部位与头颅CT阳性结局进一步分析发现,额部、枕部、颞部、头顶部头颅CT阳性率差异有统计学意义(P<0.001),这说明非额部头皮血肿更容易出现头颅CT阳性结局。因此,医师对患儿进行体格检查时应更仔细,当扪及颅骨凹陷时应高度怀疑患儿发生了凹陷性颅骨骨折或者颅内损伤,扪及头皮血肿时对其位置、大小应更关注,从而合理选择头颅CT的检查。

本研究结果发现,枕部受伤、颞部受伤相对于额部受伤是头颅CT阳性结局的独立危险因素。Tavor等[14]研究发现,颞顶部位的受伤与神经外科干预相关,而非颞顶部位受伤需要神经外科干预的风险极低。颞骨是所有头骨中最薄的部位,在成人中厚度只有4 mm,颞骨下方有脑膜中动脉分支经过,所以受伤后极易形成硬膜外血肿。本研究中,2例患儿接受了神经外科手术,其中1例患儿为顶枕骨凹陷性骨折整复术,另1例患儿为颞部硬膜外血肿清除术,受伤部位都是颞顶部位,也进一步提醒临床医生对于患儿的受伤部位应引起足够重视,特别针对颞枕部位受伤且处于临床观察期间的患儿,以免延误病情。

本研究中,患儿受伤至就诊时间是头颅CT阳性结局的独立危险因素,可能是随着时间的推移,患儿的临床症状和体征表现更明显,这才是导致患儿就诊的主要原因。医务人员在接诊受伤时间较长的患儿时,更要仔细询问病史和做详尽的体格检查,进行必要的头颅CT扫描,避免遗漏严重的颅脑创伤患儿。在本研究中,受伤方式前两位是摔伤(53.7%)和高坠伤(21.5%),结果表明二者不是头颅CT阳性结局的危险因素。国外关于儿童颅脑外伤受伤因素的研究较多,McAdams等[15]研究发现,受伤时有头盔保护的自行车事故能降低颅脑损伤率,而有机动车介入的自行车事故能增加颅脑损伤风险和住院率。加拿大儿童头部损伤断层扫描评估决策规则[2]认为,机动车车祸、高处坠落≥0.91 m或楼梯跌落≥5级台阶属于中风险,建议头部CT扫描。这些研究提示,高坠伤患儿的跌落高度或车祸伤患儿的详细受伤因素应进一步分层分析,这也可能是导致本研究中受伤因素出现阴性结果的原因。

本研究可能存在以下局限性:1)本研究为单中心研究,仅在一家三甲医院的急诊科收集数据,可能存在一定偏倚。2)该研究未对一些危险因素进一步分层,例如头痛程度、受伤方式高坠伤的跌落高度等。未来需要更大样本量的多中心研究及更详细的危险因素分层来寻找更精确的独立危险因素。

综上所述,受伤至就诊时间,受伤部位枕部、颞部,颅骨凹陷及头皮血肿是轻型颅脑外伤儿童的独立危险因素,有必要进行头颅CT扫描,而其他危险因素应尽可能避免头颅CT检查,同时临床医生更细致的病史询问和体格检查将更有助于头颅CT的选择,从而减少头颅CT的使用。