不患寡而患不均乎:发展旅游能促进共同富裕吗?

——基于CFPS(2010—2018)数据的分析

郭 为,王 静,李承哲,张言庆

(青岛大学旅游与地理科学学院,山东 青岛 266071)

引言

缩小收入差距、促进共同富裕是我国政府提出的实现社会主义现代化远景目标的重要组成部分,是经济社会发展必须遵循的原则。2021 年6 月10日,中共中央、国务院发布《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,意见指出,促进全体人民共同富裕是一项长期艰巨的现实任务,需要逐步缩小城乡区域发展差距和收入分配差距。同年9月,在《中国的全面小康》白皮书中,政府鼓励发展文化产业、旅游产业等来推动城乡融合发展,缩小城乡收入差距。由此可见,缩小收入差距、实现共同富裕已成为当前我国一项重要的政治任务。

自改革开放以来,我国在促进共同富裕方面已取得部分成就:第一,整体收入水平持续提高。人均国民生产总值1978 年为156.4 美元,到2020 年已经突破10 000 美元,贫困率也从1978 年的97.5%下降到2019年年底的0.6%。第二,收入差距不断缩小。城镇居民与农村居民人均收入倍差从2007 年的3.3 倍下降至2020 年的2.64 倍。尽管取得了一些成就,但我国发展不平衡不充分问题依然突出,农村基尼系数不降反升,城乡收入差距仍处高位徘徊,部分地区、部分家庭的贫困问题尚未得到真正解决。有效缩小收入差距、提高居民收入水平关乎我国消除贫困、改善民生、促进共同富裕的宏伟目标的实现。

实现共同富裕的一条重要途径是丰富就业。旅游业就业市场容量大、包容性强、岗位层次丰富,存在大量非正规就业,是当前我国居民重要的收入来源。在一些经济较为落后的乡村地区,依托当地特有的资源地域属性发展旅游,可以吸引到大量的人流、物流、资金流等,拓宽了当地居民增收的渠道。据农业农村部数据显示,2020年乡村休闲旅游吸纳就业人数1100 万,带动受益农户800 多万户,旅游产业带农增收作用明显。

基于上述现实背景和政策事实,许多学者从理论和实证层面展开大量研究,得出比较一致的结论是,发展旅游可以提高居民收入水平。发展旅游创造的收入是如何分配的?是否可以做到合理分配以达到缩小收入差距的目的呢?当前的研究尚未给出明确的答案。进一步,如果答案是明确肯定的,在改善收入差距的过程中能否进一步实现共同富裕?其影响机制又是怎样的?只有搞清楚这些问题,政府面向居民发展旅游、实施共同富裕的政策才具有针对性,更具有现实意义。

1 文献综述

《论语》曾言:“丘也闻有国有国家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾”。这一论述揭示了共同富裕的部分内涵。从古至今,有关对共同富裕问题的探讨从未停止过。当前,关于共同富裕的经济内涵是推进收入分配公平,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的收入分配制度,着力解放和发展社会生产力,按照经济社会发展规律循序渐进,不断解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题,消除贫困和两极分化,逐步实现共同富裕。因此,要促进共同富裕,关键在于解决好收入差距过大的问题。

从整体来看,我国收入分配差距仍在持续扩大,贫富两极分化趋势尚未得到扭转,高收入群体的收入水平远高于低收入群体。截至2020年,高收入组的人均可支配收入是低收入组的10 倍之多。因此,究其根本,收入差距的来源是收入分配不平等。其中,城乡收入不平等的形势最为严峻,已占到居民总体收入差距的60%以上。原因是以户口为基础的二元经济结构的存在导致城市居民相较于农村居民有更多的就业机会,获得高收入的机会也相对更多。另外,地区经济发展结构、家庭收入结构的差异同样产生了收入不平等。

要真正解决收入分配不平等、实现共同富裕,就要深入分析我国居民收入差距扩大的原因和影响因素,并寻找缩小收入差距的办法。因此,国内外学者从不同角度对居民收入不平等的影响因素进行了分析。其中,一种主流观点认为收入分配的不平等主要是受地区产业集聚和产业结构升级影响。例如董红梅等利用老工业基地的面板数据研究发现,产业结构整体升级扩大了地区间的收入差距。也有学者将前者的线性影响扩展到非线性的关系上,提出产业结构升级对收入差距的影响不是孤立的,而是城乡二元经济体制以及农村人力资本的落后导致的。周国富和陈菡则将城镇化率作为门槛变量进一步考察这种非线性影响,他们认为,在城镇化的初级阶段,产业结构升级会扩大这种差距,后期则会缩小。最后,在城市化的过程中,偏向城市发展的政府政策也加剧了这种不平等。随着改革开放的推进,虽然出现了比较严重的收入不平等,但户籍制度的放松提高了人口流动;收入差距可以通过跨地区和跨部门的人口流动而得以缓解。

在产业结构升级的过程中,服务业得到快速发展。作为服务业中最具活力、发展最快的行业,旅游业涵盖了食、住、行、游、购、娱多个方面,几乎与所有服务型行业高度关联。在旅游与收入关系的研究中,普遍认为旅游业发展迅速,年收入持续增长,对地区经济增长有着积极的正向影响。但是,旅游业与其他服务业的关联性极强,加上旅游与经济收入的统计口径不一,有时很难找到旅游业对收入的“净影响”。此外,由于旅游行业的复杂性和不确定性,当前的研究亦无法确定旅游收入的具体分配情况,因而无法明确旅游是否缩小了收入差距。

当前,关于旅游与收入分配关系的研究主要集中在旅游对家庭和城乡收入分配的影响上。旅游可以从总量和结构两方面影响家庭收入。在总量上,发展乡村旅游可以为贫困家庭增加收入,弥补农业生产带来的损失,有助于降低因农业生产经营不稳定带来的风险。但这些研究没有对家庭进行结构化分层,不能够体现旅游对不同类型家庭收入影响的大小,因而,无法得出低中高家庭在收入上的收敛趋势。 在家庭收入结构上,Pathompituknukoon 和Khingthong利用可计算一般均衡模型(computable general equilibrium,CGE)研究发现,发展旅游导致最富裕的1/5 家庭在收入分配中受益最大,而最贫穷的1/5 家庭受益最小。同样地,Incera 等通过对西班牙加利福利亚地区的旅游消费进行测算,发现相对于低收入家庭,高收入家庭从旅游中获得的收入更多。这些研究表明,在国外,旅游业虽然从总量上提高了贫困家庭收入水平,是改善民生和减贫的有效手段,然而,它却扩大了贫困家庭与高收入家庭间的差距。上述研究结论是否具有普适性,是否能够作为中国旅游发展与实施共同富裕的借鉴,存疑待考。

国内学者关于旅游与城乡收入差距的研究文献不少,但是关于二者关系,莫衷一是。一些学者利用分省面板数据进行研究时,发现乡村旅游的崛起和快速发展使乡村地区的收入增长速度快于城镇地区。另一些学者直接以收入群体为研究对象,发现农村居民知识技能低,在旅游发展过程中多为廉价劳动力,其受益程度低于城镇居民,客观上导致贫富差距扩大。这两种相悖的观点,导致部分学者认为旅游发展与城乡收入差距并非简单线性的关系,而是一种非线性的倒U 形,大体呈现出先扩大后缩小的运动轨迹。

从上述研究进程来看,影响收入差距与共同富裕的因素有很多,旅游是其中重要的一种。受研究方法、研究数据、测算指标等因素的影响,关于旅游对家庭和城乡收入分配的影响研究至今仍存在争议,尚未达成一致。先行研究中存在一些缺憾,主要表现在3 个方面:第一,样本量较小,局限在某一地区,其现象或结论具有特殊性;第二,收入差距指标过于宏观,忽略了区域内不同群体内部的差异,例如采用城市或地区人均收入进行衡量;第三,在旅游影响收入的分析中,没有考虑家庭之间的差异,无法剔除重要混杂变量的干扰。为了克服上述缺陷,本文利用全国范围内的数据——中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS(2010—2018))以规避样本量小带来的问题;其次,本文利用微观数据家庭收入以规避指标过于宏大带来的群体内部差异模糊的问题;第三,在研究中,笔者将全国性样本进行省份和县级地市逐级控制,观察景区和非景区家庭收入差异,消除一些混杂变量的干扰;第四,本文还在景区内部研究了城镇与乡村之间的家庭收入差异。尽管如此,本研究仍然因为8 个省的县市中没有风景旅游区样本选中而被舍弃,因此,其研究结论的普适性还有待进一步考证。

2 数据、变量与描述性统计

2.1 数据来源与样本

本文使用了中国家庭追踪调查即CFPS数据。该数据覆盖全国25 个省(区、市),样本规模为16 000户,调查对象包含样本户中的全部家庭成员,涵盖个人、家庭和社区3个层面。本文根据村/居区问卷量表中的问项“村/居是否属于(接待游人的)风景旅游区选择样本。样本主要分布在4A 和5A 级景区,大部分位于农村。这对解释发展旅游能否促进共同富裕提供了较为全面和详实的数据,具有较好的代表性。本文的分析样本分为两部分:第一部分,只用于对景区内外家庭收入进行分析的样本。在剔除了问卷中标示的无效样本、没有景区的省份样本以及没有景区的县(区)样本后,总计样本为5315个。第二部分,用于后面实证分析的样本。在前文筛选的县(区)数据的基础上,纳入与本文研究相关的其他社区、家庭变量,然后分别剔除了社区和家庭样本中含有缺失值和家庭重复的个案,最后得到3475个样本观测值。

2.2 变量说明与描述性统计

被解释变量:家庭纯收入取对数。CFPS 给出了调整后的家庭纯收入,2010年之后的每一年问卷都将该年的家庭纯收入通过CPI 进行了调整,换算成与2010年可比的家庭纯收入。

关键解释变量:是否风景旅游区。CFPS 询问了村/居委会主任或书记“您村/居是否属于(接待游人的)风景旅游区?”这样的问题。我们将“是”设定为1,“否”设定为0。本文通过该变量来表现地方政府是否采取了发展旅游的措施。

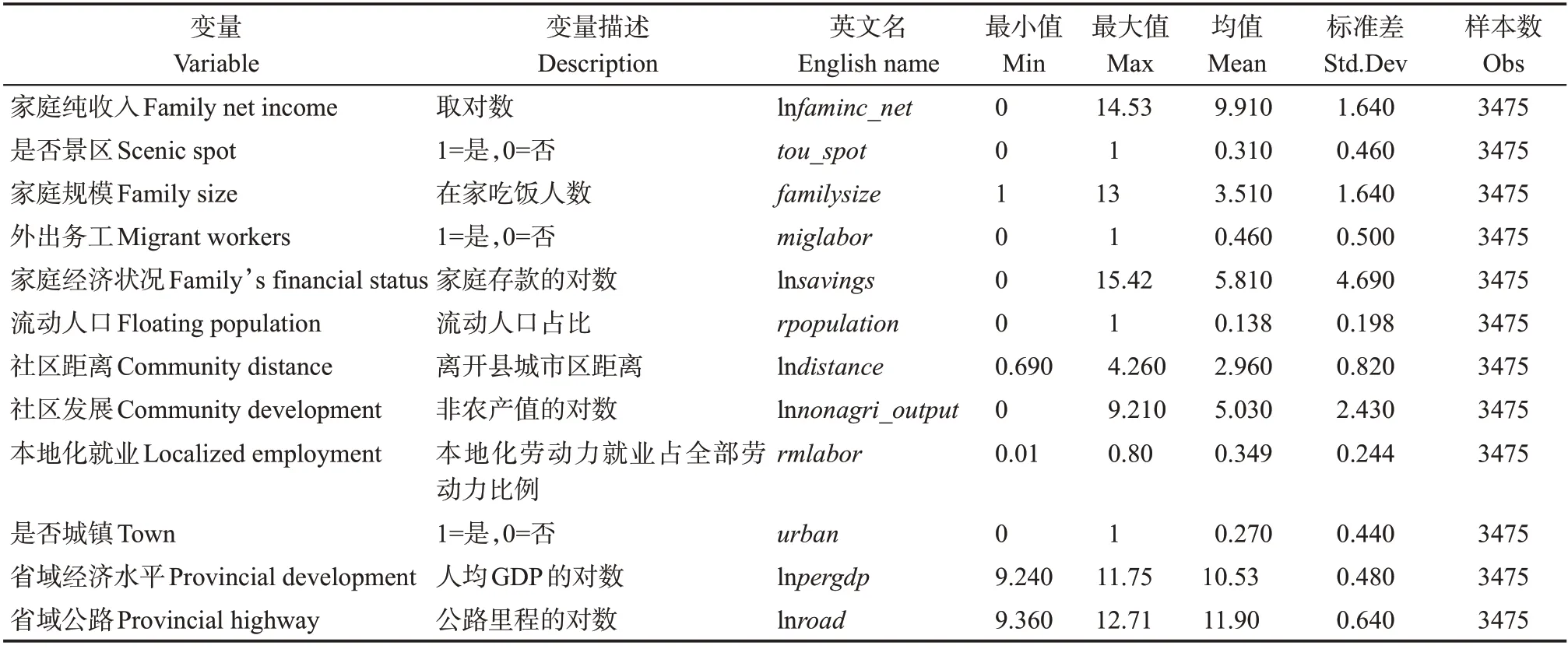

本文还选择了其他家庭特征控制变量,如家庭规模,通过在家吃饭的人数来衡量;务工收入,通过家庭是否有人外出打工来衡量;家庭经济状况,通过家庭总存款数取对数来衡量。考虑到家庭位于社区内,社区的经济环境必然会对家庭经营产生影响,本文借鉴一些学者的做法,控制相应的社区变量。例如社区流动人口,采用社区流动人口占社区总人口的比例来衡量;社区距离,采用社区村/居委会所在地距县城/市区的距离来衡量;社区经济发展水平,采用社区非农生产总值取对数来衡量。最后,本研究还控制了省区层面的宏观变量,如各省的人均GDP和公路里程数。

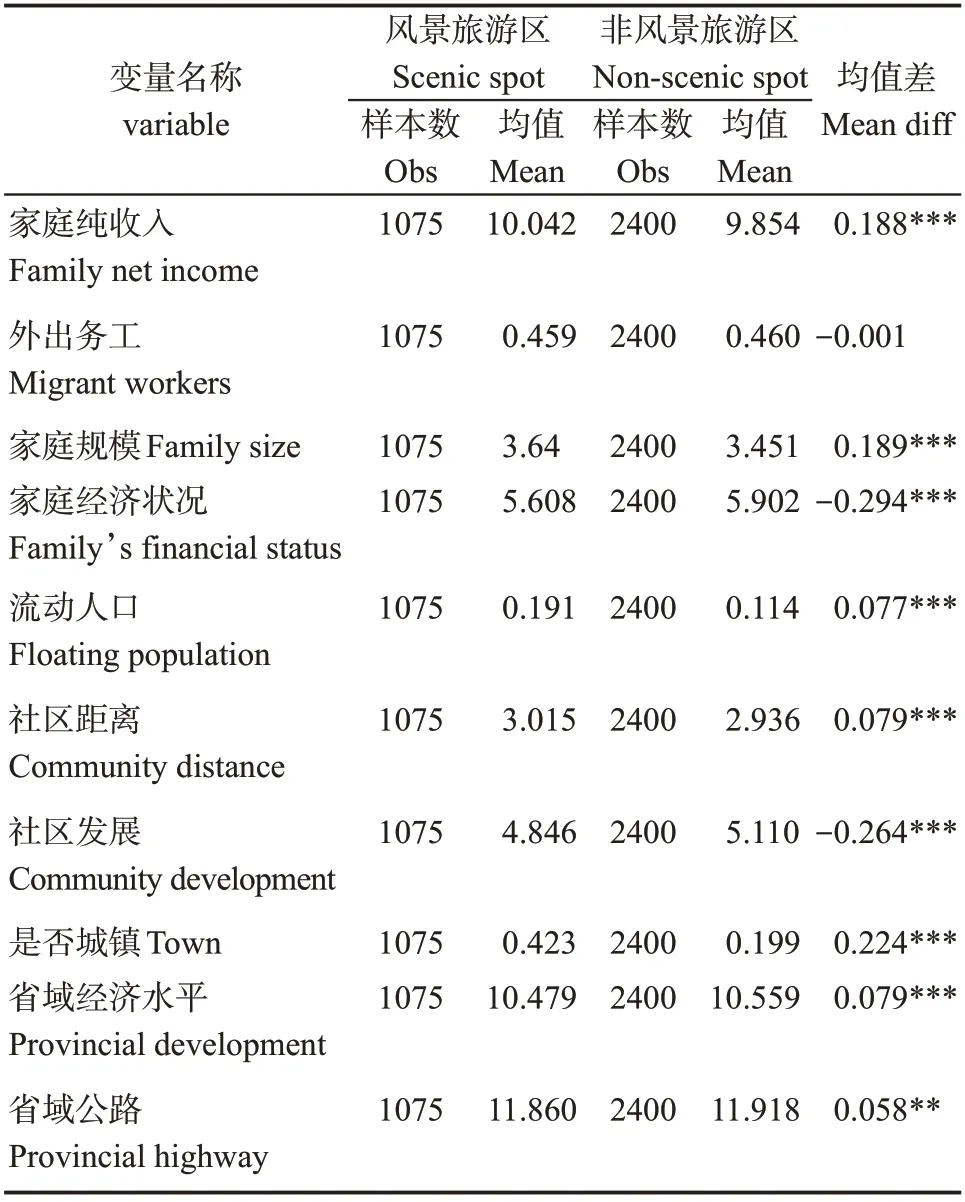

表1和表2给出了主要变量的描述性统计。其中最明显的特点是,位于风景旅游区的平均家庭纯收入高于非风景旅游区;景区内的流动人口占比相对非景区要高;风景旅游区内的城镇家庭比例高于非风景旅游区。这说明景区对地域经济具有集聚作用和带动作用。

表1 变量的描述性统计Tab.1 Descriptive statistics of variables

表2 变量的均值比较与t检验Tab.2 Mean value comparison and t test of variables

3 样本分布与家庭收入比较

3.1 样本分布情况

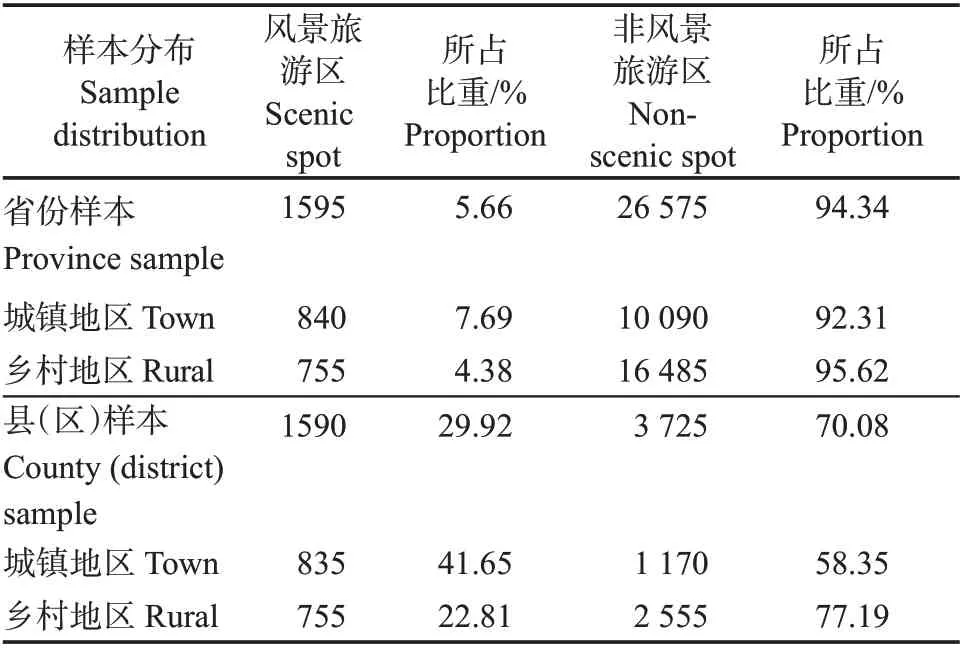

为了刻画景区与非景区的样本分布特点,本文分别统计了所选样本中景区和非景区的家庭个数以及在城乡的分布个数(表3)。可以看出,在省份样本中,位于风景旅游区的家庭占比较低,约5.66%。为了解决样本分布差距悬殊的问题,本文进一步将样本缩小至县(区)内。在县(区)家庭样本中,位于风景旅游区的家庭占比为29.92%。其中,城镇地区为41.65%,乡村地区为22.81%。

表3 样本分布Tab.3 Sample distribution

3.2 城镇和乡村中的景区和非景区的家庭收入比较分析

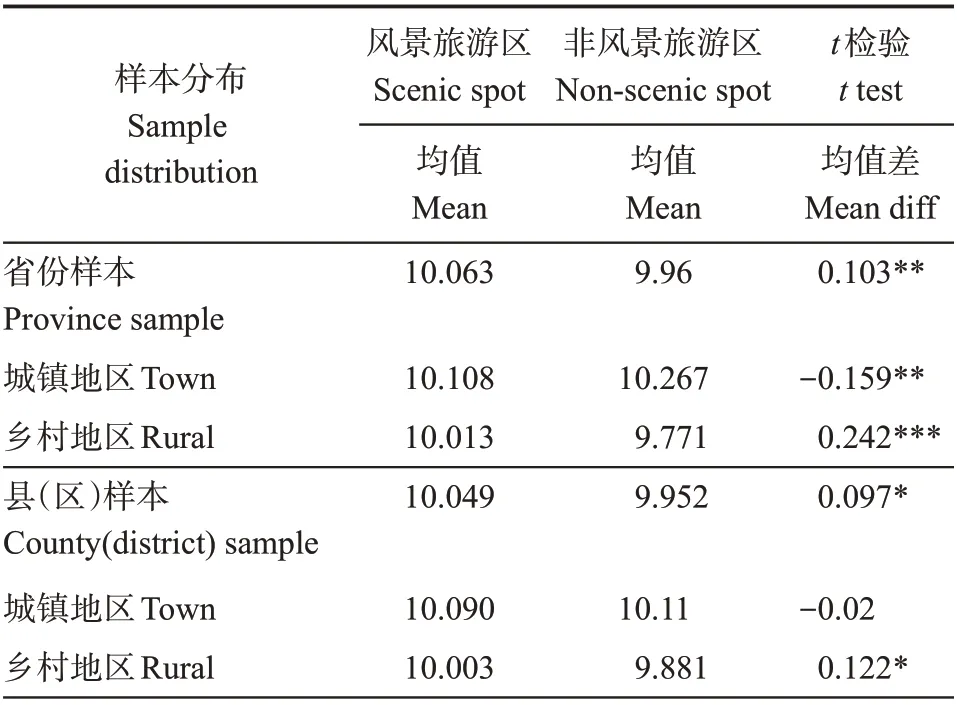

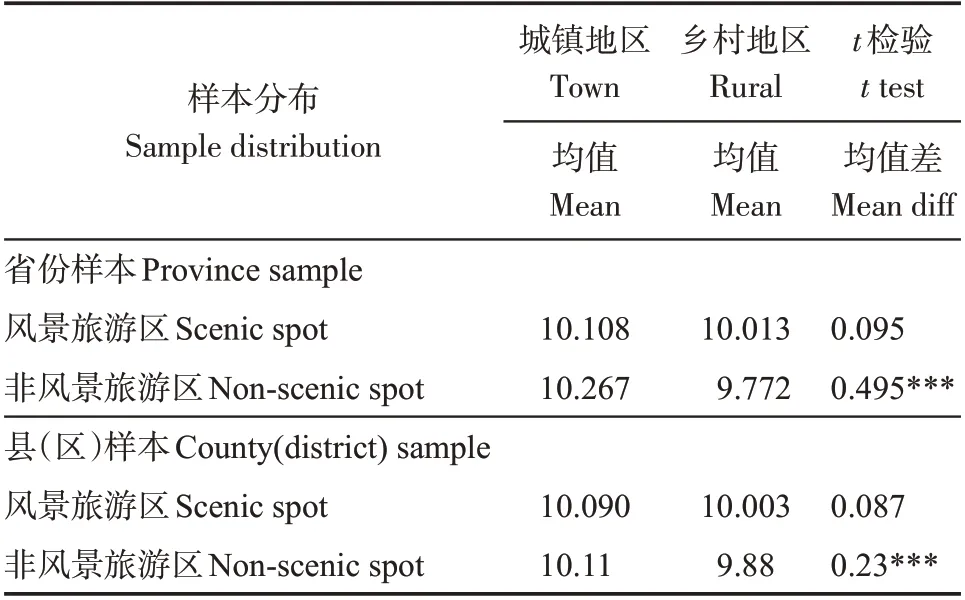

本文分别对同一省内和同一县(区)内的景区和非景区的家庭纯收入(取对数)进行比较(表4)。在同一个省内,位于风景旅游区内的家庭平均纯收入水平要高于非风景旅游区(图1(a))。但是,这种差异可能是由于样本偏差等因素造成的,因此,本研究进一步将比较范围缩小至县(区)(表4)。结果发现,同一县(区)内,景区的平均家庭纯收入依然高于非景区。这说明该地方发展旅游(景区)可能是导致收入差异的根本原因。因为同一县(区)内的经济发展程度、历史人文背景、基础设施、产业基础等都极为相似。

中国的二元经济结构仍然存在,城乡之间的旅游发展程度存在较大差异,而城乡之间发展的差距集中体现为城乡劳动者收入的差距。因此,本文进一步将省份样本和县(区)样本按照城乡属性进行区分,观察城镇和乡村内景区和非景区的家庭收入差异(表4)。研究发现,以省份样本来看,乡村景区内的平均家庭收入要高于非景区,城镇景区与此相反;以县(区)样本来看,乡村景区的平均家庭收入也高于非景区,城镇之间则不显著。考虑到景区通常位于偏远、落后、贫穷的地区,这意味着在乡村地区发展旅游能够提高家庭收入,具有共同富裕的效应。

表4 景区和非景区的收入差异Tab.4 Income difference between scenic spots and non scenic spots

3.3 景区和非景区中的城镇和乡村家庭收入比较分析

为了探究发展旅游能否缩小收入差距,进一步通过检验确认了景区内和非景区内的城乡收入差异(表5)。在省份样本和县区样本的风景旅游区内,城镇家庭和乡村家庭间的平均收入差异不显著(图1(b))。在非风景旅游区内,城镇和乡村地区的平均家庭收入差异统计显著(图1(c))。考虑到城乡差异,上述结论说明了在其他因素相同的情况下,地方发展旅游对乡村家庭收入的提高具有扩散效应,能够缩小城乡家庭间的收入差距;根据省份样本(0.095)和县区样本(0.087)均值差的大小,可以推测离景区越近的地区,扩散效应越强,越远则越弱。这也说明了地方发展旅游能够促使城乡地区间的不同家庭逐步实现共同富裕。

表5 景区和非景区内的城乡收入差异Tab.5 Income difference between urban and rural areas in scenic spots and non scenic spots

图1 不同情况下家庭纯收入核密度比较Fig.1 Comparison of kernel density of household net income under different conditions

3.4 倾向值匹配(PSM)分析

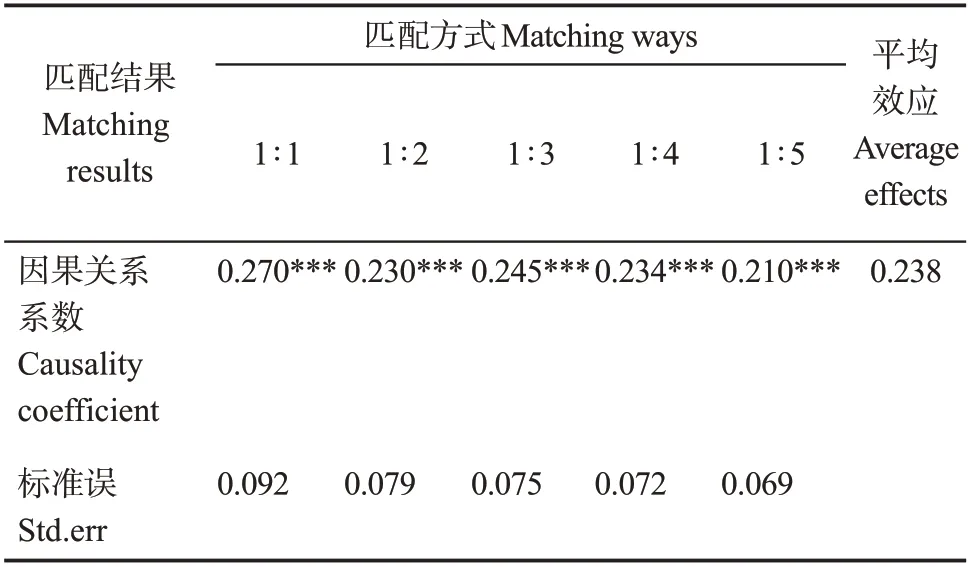

前文通过空间或地域控制的方式让不同的家庭进行了匹配,但这种匹配的尺度仍然较大,本小节将在微观上利用家庭特征进行“反事实”匹配,进一步说明发展旅游对偏远地区景区家庭收入的提高作用。通过比较可以发现,景区家庭和非景区家庭的纯收入存在显著的差异(表6)。

表6 风景旅游区家庭与非风景旅游区家庭的纯收入均值差Tab.6 Average difference of net income between families in scenic spots and families in non scenic spots

很显然,上述比较结果包含了样本选择偏误带来的误差。为了剔除这种偏差,利用倾向值匹配(Prospensity score matching,PSM)的方法为1075户景区家庭进行了“反事实”性的非景区家庭匹配,通过这种匹配,找出景区和非景区家庭纯收入中的“净影响”。结果见表7和表8。

表7 倾向值得分匹配模型Tab.7 Propensity score matching model

表8显示,在不断放宽匹配数量后,景区家庭纯收入仍然高于非景区家庭的纯收入,均在1%水平上统计显著。在严格控制1∶1 匹配时,差异最明显。这说明景区外一个与景区内家庭结构完全(或者说高度)相似的家庭,其家庭纯收入仍然比景区内的同样家庭纯收入要低,其影响系数为0.27。随着匹配方式的放松,这种因果效应只是有所降低,并没有消除。这说明地方发展旅游确实提高了这些偏远地区家庭的纯收入,景区相对贫穷落后地区居民实现了共同富裕。

表8 景区对家庭纯收入的ATT测算Tab.4.6 ATT calculation of net household income in scenic spots

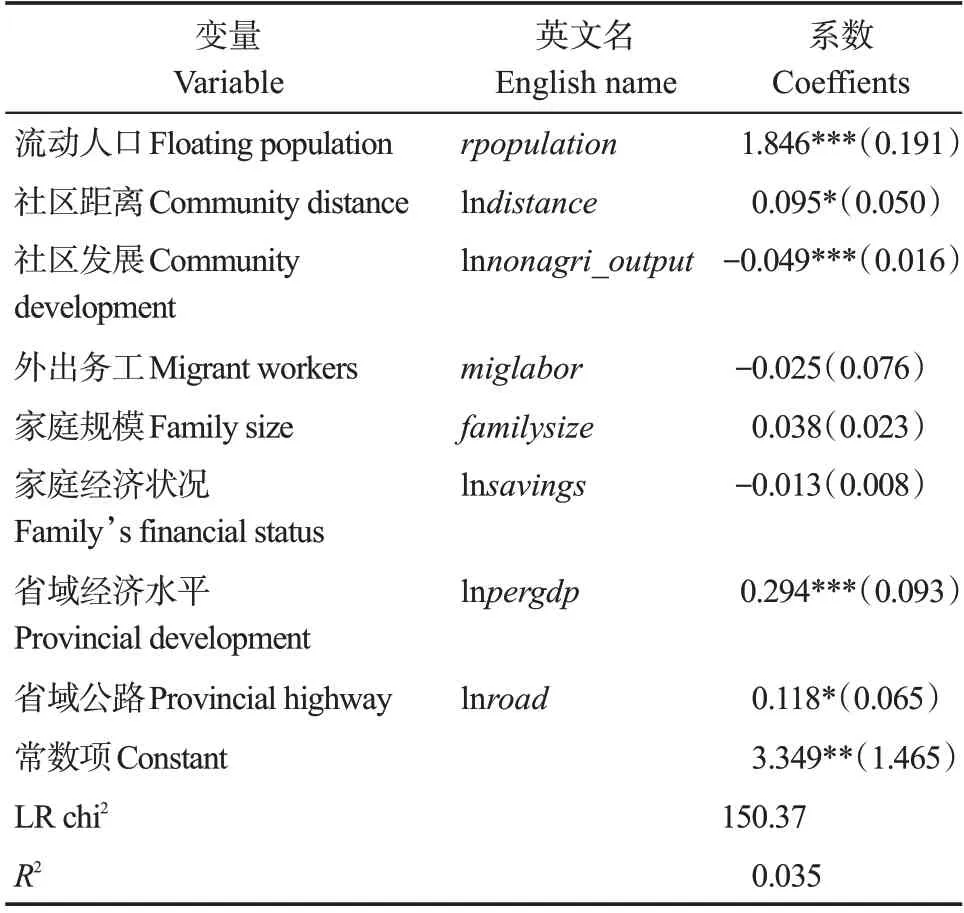

在查明因果关系系数之后,为了进一步了解各种因素对家庭收入的影响,本文将模型中需要使用的变量分为了3类,包括被解释变量、关键解释变量和控制变量。控制变量含有家庭特征变量、社区特征变量和省域经济发展水平3类。本文利用第二部分样本对发展旅游、家庭纯收入与共同富裕的关系进行实证分析。

4 实证分析

4.1 模型说明

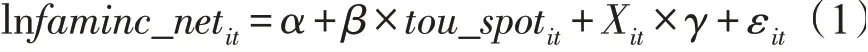

为了验证地方发展旅游对家庭收入的影响,提供旅游促进共同富裕的证据,本研究借鉴Mincer的收入模型将基准模型设为如下形式:

其中,ln_net表示年家庭纯收入的对数,_spot是本文的关键解释变量,即受访家庭是否位于风景旅游区。 X为所有控制变量。由于模型中包括多个不随时间改变的离散变量,为了得到这些变量的估计值,故本文借鉴朱能辉关于LSDV(least square dummy variable)估计法的说明和应用,在模型中使用该方法验证前文的猜测。

4.2 景区对家庭收入的影响分析

为了对前文中的结论进行验证,首先对景区是否影响家庭收入进行实证分析,分析结果如模型(9-1)所示(表9)。以非景区为参照组,景区的回归系数为0.205,在1%的水平上统计显著。这意味着位于景区的家庭,其纯收入的对数会比非景区家庭高0.205。由于家庭收入水平可能受家庭、社区和省域特征的影响,因此,需要排除样本选择偏误的干扰,将风景旅游区对家庭收入的净效应分离出来。因此,本文在前文倾向得分匹配的基础上进行估计,模型(9-2)给出了倾向得分匹配估计的结果。结果显示,风景旅游区对家庭纯收入的影响依然是正向显著的,只是收入增长率略低于前者,为0.181。这与模型(9-1)估计的结果一致,也与经验事实吻合。模型(9-1)和模型(9-2)的估计结果均证实了前文的结论,即发展旅游(景区)是影响家庭收入的重要因素。发展旅游可以提高家庭收入水平,对实现景区内居民家庭的共同富裕具有显著的促进作用。

表9 景区对家庭收入的影响分析Tab.9 Impact of scenic spots on family income

考虑到乡村景区和城镇景区对家庭收入的影响可能会存在差异,为了明晰这种差异,本文将是否位于风景旅游区和是否位于城乡进行交互,这样便得到乡村非景区、城镇非景区、乡村景区和城镇景区4种情况;其次,将交互后的结果纳入基准模型进行回归分析。模型(9-3)展现了交互后的回归结果。在模型(9-3)中,以乡村非景区为参照组,城镇非景区对家庭纯收入无显著影响,而乡村地区和城镇地区的风景旅游区对家庭纯收入的影响均是正向显著的,其家庭对数纯收入提高的边际系数分别为0.138 和0.200。相对于乡村景区,城镇景区对收入的提升效应更加明显,原因可能是因为城镇景区既邻近旅游资源又具有较好的基础设施,能够接收和吸纳更多游客,协同带动景区内以及景区周边发展适合农民经营的农家乐、民宿等餐饮住宿业。这种依托城镇规模集聚式的发展模式对农民家庭纯收入的增长效益明显。

4.3 景区和非景区内的城乡收入差异分析

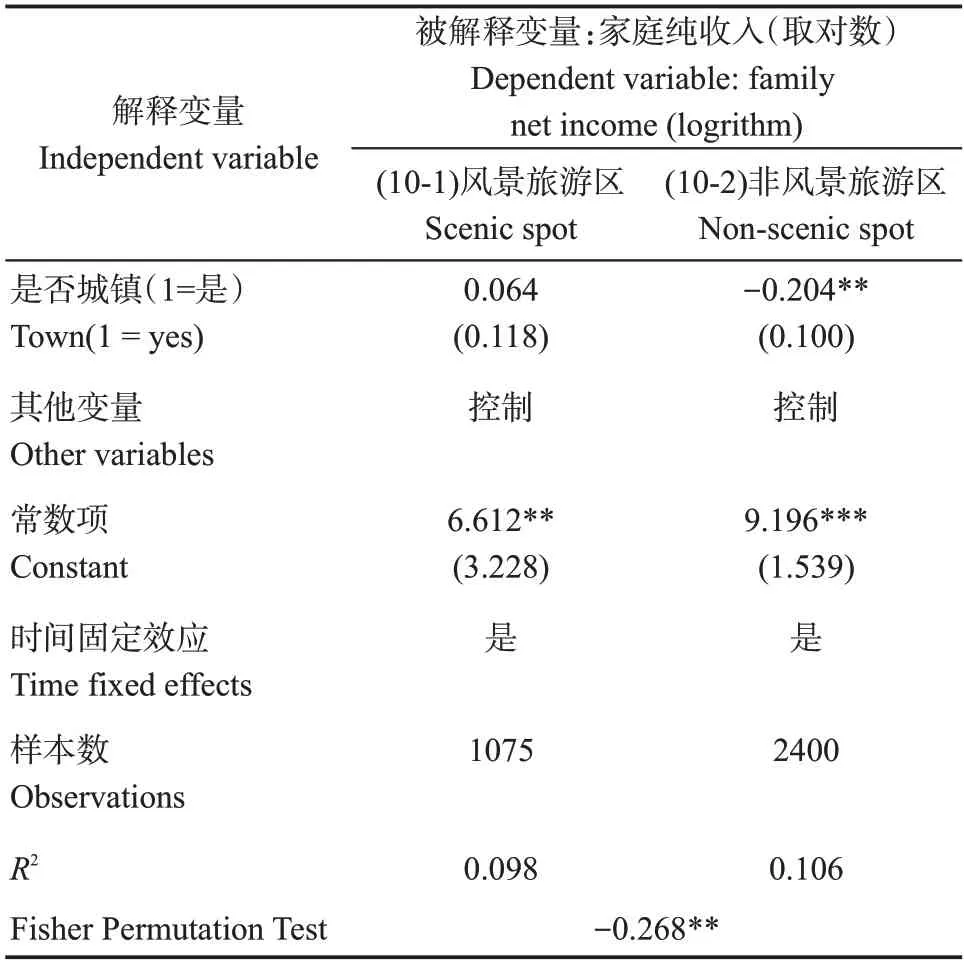

表10 给出了景区和非景区内的城乡收入差异的回归结果。模型(10-1)是对风景旅游区的估计结果,是否城乡这一变量对家庭纯收入的影响不显著,说明在风景旅游区内的城镇家庭和乡村家庭间的收入差异不明显。模型(10-2)是对非风景旅游区的回归结果,以乡村地区为参照组,城镇对家庭收入的影响效应是-0.204,在5%的水平上统计显著。对景区和非景区两组中是否城乡变量的系数检验采用了重复抽样2000 次的Fisher Permutation Test检验,其差异在5%水平上统计显著。因此,从景区和非景区的分组回归结果来看,在风景旅游区内不存在明显的城乡差异,而非景区内的城乡差异则十分显著,这一结论证实了发展旅游可以缩小城乡之间的收入差距,也证实了地方发展旅游能够促进城乡之间共同富裕。这一结论比以往研究提供的证据更精确、更具有说服力。

表10 景区和非景区内的城乡收入差异分析Tab.10 Analysis of urban-rural income difference between scenic spots and non scenic spots

4.4 稳健性检验

前文利用模型验证了景区对家庭收入的影响以及景区内是否存在城乡差异,但是,这些结论的得出可能是不稳健的,或许导致估计结果出现不一致。因此,本文将被解释变量替换为家庭人均纯收入的对数,重新在基准模型中进行回归分析,以验证前文得出的结论是否可靠。

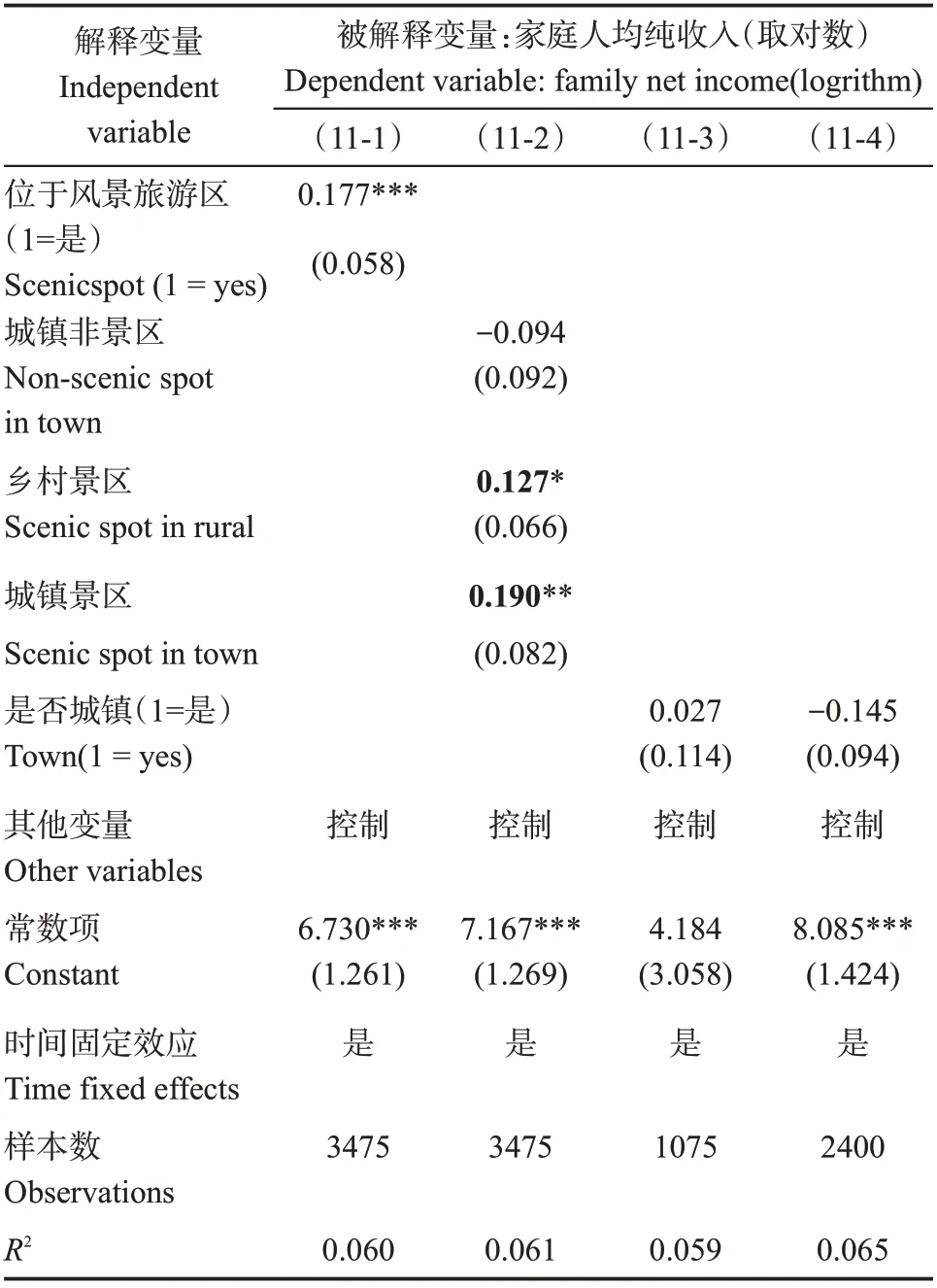

表11显示,在验证景区是否影响家庭人均纯收入时,景区对家庭人均纯收入的影响仍在1%的水平上统计显著,其回归系数有所下降,但与原模型中的系数差别很小,说明发展旅游对家庭收入的影响确实存在,其结果是稳健的。在将景区分解为城镇景区和乡村景区后,乡村景区和城镇景区对家庭收入影响分别在10%和5%水平上统计显著。这一结论进一步验证了前述结果的稳健性。在对景区和非景区内是否存在城乡收入差异进行检验时发现,景区内城乡收入的边际增长不存在差异,这间接证明了前文发现的景区内城乡家庭收入没有显著差异的结论。

表11 稳健性检验Tab.11 Robustness test

5 进一步讨论:景区对家庭收入分配的影响

前文的研究中,明确了景区可以提高家庭收入、缩小城乡家庭间的收入差距,但仍然无法确定景区是如何通过影响收入分配缩小收入差距的。为了解答这个问题,本文在模型(1)的基础上,借鉴孙一平和徐英博的研究,选择分位数回归来衡量景区对家庭收入分配的影响。其中,第25百分位代表低收入家庭的收入,第50百分位代表中等收入家庭的收入,第75百分位代表高收入家庭的收入。同时,第25 百分位和第50 百分位收入差距反映低等收入差距,第50 百分位和75 百分位反映高等收入差距。通过对比不同分位上的系数以及系数差异,可以进一步观察发展旅游是如何影响收入分配的。

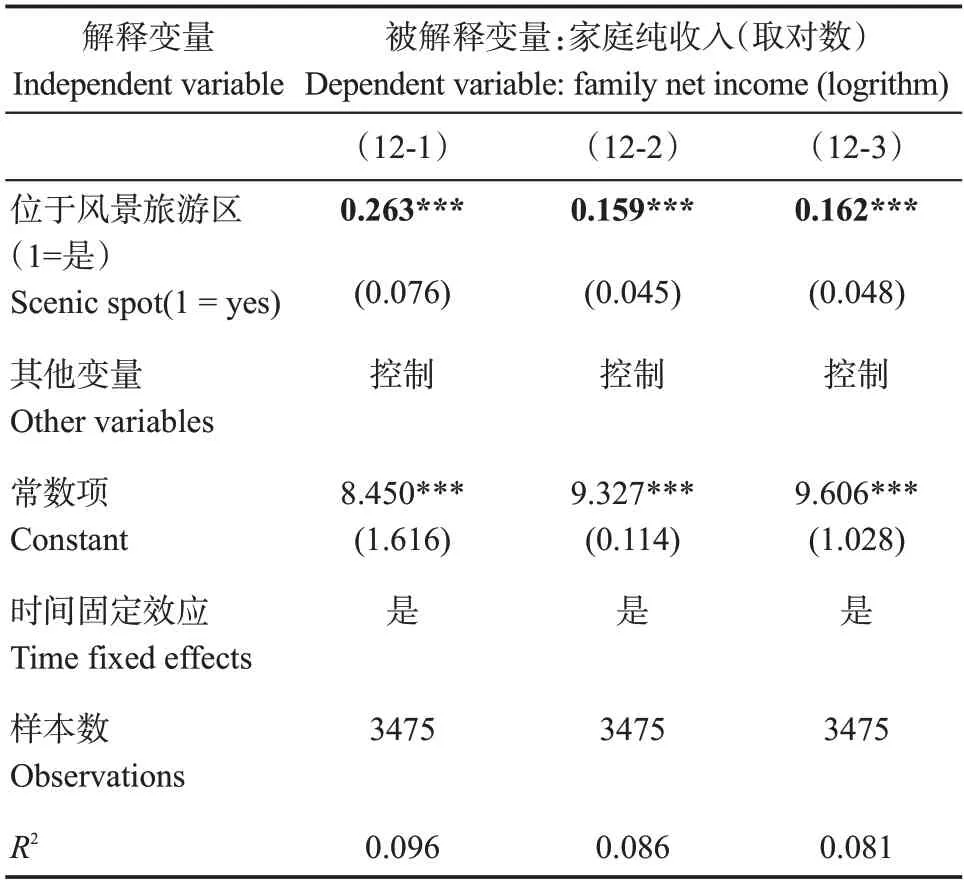

表12 给出了景区对家庭收入分配影响的估计结果。模型(12-1)、模型(12-2)和模型(12-3)分别是在第25、第50和第75百分位数的估计结果,结果显示,以非风景旅游区为参照组,风景旅游区对低、中、高收入家庭的影响均是正向的,在1%的水平上统计显著。这与前文模型(9-1)和模型(9-2)反映的结果一致:即发展旅游从整体上提高了家庭纯收入水平。在此基础上,对比不同模型中风景旅游区在不同百分位上的回归系数,发现低收入家庭的系数最大,高等收入家庭次之,中等收入家庭最小,说明景区旅游的收入分配对低收入家庭的收入水平提高贡献最大。进一步,第25百分位的回归系数显著大于第75百分位的回归系数,这反映了景区旅游能够显著地缩小收入差距,具体表现为同时缩小了低等收入差距和高等收入差距。

表12 景区对家庭收入分配的影响Tab.12 Impact of scenic spots on family income distribution

6 景区对家庭收入的影响机制

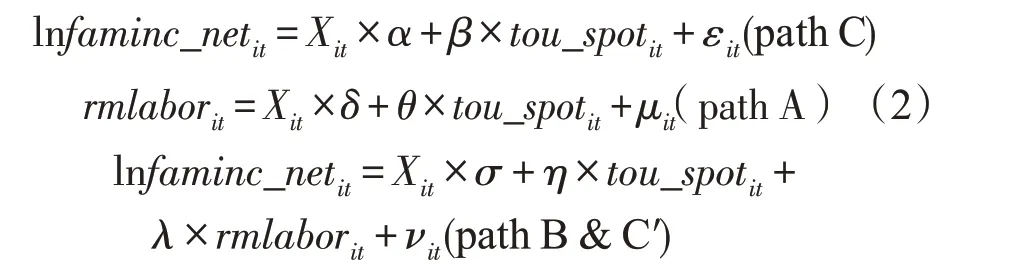

缩小收入差距的关键是提高低收入和贫困人群的收入水平,而提高收入的有效途径是帮助低收入和贫困人口实现就业。在现阶段,我国贫困人口主要集中在偏远山区,仅依靠劳动力外出打工或农业生产解决就业问题是不现实的。因此,利用偏远地区良好的生态环境或城镇自身的资源,发展旅游业,吸引游客,让更多本地人完成属地化就业,是居民增收、实现共同富裕的有效途径。基于此,本文借鉴Imai 等关于中介效应的具体说明和做法,将劳动力本地化就业作为景区影响家庭收入的中介变量,同时将基准模型修改为如下形式:

在模型(2)中,X代表控制变量,ln_net代表被解释变量,_spot代表关键解释变量,表示景区对家庭纯收入的总影响效应。rmlabor是劳动力本地化就业,为本文所关注的中介变量,表示景区对劳动力本地化就业的影响效应。是中介变量作用于家庭收入的效应。各效应的关系为=+×,、、、、、、是待估参数,、、是随机扰动项。

表13 展现了中介效应的回归结果。整个模型显示,关键解释变量呈现部分中介效应。模型(13-1)表明,景区对家庭收入的总效应是0.191,即相对于非景区来说,景区对家庭收入有21.04%(exp(0.191)-1)的促进效应。模型(13-2)显示,景区对劳动力本地化就业具有中介效应,在1%的水平上统计显著。以非景区为参照组,景区对本地劳动力就业率的边际系数是0.116,这说明发展旅游可以提高劳动力本地就业率约11.6%,这与以往学者的研究结论一致。模型(13-3)显示,在考虑了中介效应后,景区对家庭纯收入的直接边际影响是0.159,在1%的水平上统计显著。劳动力本地化就业对家庭纯收入的直接边际影响是0.254,5%水平统计显著。中介效应模型搭建起了发展旅游与家庭收入之间的桥梁,地方政府发展旅游可以通过提高劳动力的本地化就业,从而增加家庭收入,实现风景旅游区内整体收入水平的提升,逐步消除贫困,缩小收入差距,实现共同富裕。

表13 景区影响家庭收入的机制Tab.13 Mechanism of scenic spots affecting family income

7 结论、讨论与建议

本文利用中国家庭追踪调查(2010—2018)的面板数据,比较分析了风景旅游区和非风景旅游区的家庭收入差异,最重要的边际贡献是提供了发展旅游可以缩小收入差距、实现共同富裕的证据。通过实证研究得出如下结论:第一,发展旅游(景区)对居民家庭收入增长具有显著的促进作用。第二,发展旅游可以使城乡家庭收入水平不断趋于收敛,对城乡家庭收入差距具有显著的缩减效应。第三,发展旅游带来的边际收入分配效应,低收入家庭高于中等和高等收入家庭,这有助于在区域内缩小低收入家庭和中高等收入家庭的收入差距。第四,发展旅游对家庭收入的影响机制是提高劳动力的本地化就业率。通过提高劳动力本地化就业率促使风景旅游区内的家庭逐步富起来,消除贫困,实现共同富裕。

本文虽然得出了上述研究结论,但结论的普适性尚待进一步证实。总体来看,发展旅游对共同富裕的促进仍然是一个黑箱效应。这个黑箱效应表现在两方面:第一,发展旅游对共同富裕的促进更多体现为一种间接效应,而不是直接效应。因为样本家庭并不能清楚地确定为完全的旅游从业者,他们更多地可能是兼业者或者间接从事与旅游相关的活动。第二,在机制分析中,劳动力的本地化就业可以提高家庭收入,但无法明确这种就业转化是否发生在旅游行业内。第三,虽然力图用全国范围内的大样本得出一个普适性的结论,但考虑到样本地域差别较大,一些地域聚类的特征可能会被大样本均值抹杀掉,从而看不清共同富裕背后真实具体的促进动力。

不过,上述结论仍然具有一定的现实意义。第一,风景旅游区增加了家庭收入。因此,地方政府应当认识到旅游对经济收入的促进效应,鼓励贫穷落后地区对有特色的旅游资源的合理开发,拓宽居民的增收渠道。第二,文旅相关部门在制定旅游发展政策时,应当向乡村地区倾斜,一方面为乡村地区提供更多的政策支持,加强配套基础设施建设,另一方面,鼓励旅行社将乡村景区纳入旅行社线路中,通过网络媒体进行宣传推广。第三,考虑到城镇景区对家庭收入更高的促进作用,可以适度鼓励景区开发特色小镇。通过特色小镇聚合资源,带动村民共同富裕。第四,鼓励景区内实行特色各异的范围经济,政府通过和拼多多、淘宝等平台牵线搭桥,让更多村民实现本地化就业。第五,考虑到景区资源分属于不同的家庭,旅游资源呈现碎片化的形式,地方政府可以利用合作社的方式,让村民以权入股,获得旅游发展过程的红利,实现共同富裕。最后,从上述的经验事实中可进一步得出,在当前全国推动建立共同富裕省域示范区的进程中,可以率先在一些风景旅游区内建设共同富裕示范区,形成可复制推广的经验做法,分梯次推广到其他地区,发挥景区以点带面的作用,逐步缩小收入差距,最终实现偏远贫穷地区人民的共同富裕。

鉴于本文存在的局限性,希望能够抛砖引玉,吸引更多学者参与到该项研究中,解开旅游促进共同富裕的黑箱,切实提高偏远地区人民的收入,防止脱贫家庭出现返贫和贫富分化的现象,使疫情之后的旅游业能够可持续发展。