护理评估在急性心肌梗死患者疼痛护理中的应用分析

陈洁

临汾职业技术学院,山西 临汾 041000

0 引言

急性心肌梗死属于临床常见心脏疾病,具有起病急、进展快、疼痛剧烈特征。发病后若未及早使用适合方式护理,会加重患者疼痛程度,延长病情缓解时间。并且患者的疼痛程度一般和病情的严重程度存在直接的相关性。一般来说,梗死面积愈大,疼痛愈激烈,病情愈严重。以往对患者护理中主要采用常规疼痛护理方式,可起到一定缓解效果,但作用有限。有关临床研究表明,通过实施护理评估,制定针对性疼痛方案,可提升对患者疼痛控制效果[1]。所以,对急性心肌梗死患者实施病情的综合性评估与分析是非常重要的,必须要实施针对性、个性化的护理策略,减轻患者的病痛,并且能够逐步缓解患者的负面情绪,促使患者的临床依从性逐步增强。对此,为了研究急性心肌梗死患者在疼痛护理期间实施心理评估的应用价值,本文围绕该方面展开深入、全面的探析,详细分析过程如下所示。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年10月-2019年10月来本院进行诊治的急性心肌梗死患者为具体研究分析对象,共计90例。所有患者均满足中国中华医学会心脏协会对急性心肌梗死的临床确诊要求,还需要剔除合并全身疾病感染者、肝肾功能障碍者、精神状态异常者等。在研究之前,以书面报告的形式上报医院伦理委员会,并顺利通过审批,同时患者及其家属均熟知该过程,签署了知情同意书,同时将这些患者分为对照组与干预组,每组45例。对照组中男25例,女20例;年龄45~75岁,平均(62.8±2.4)岁;发病至入院时间3~6h,平均(4.14±0.52)h;学历文化:初中及以下6例,高中及中专9例,大学及以上30例;基础病症:冠心病4例、高血压9例、糖尿病6例,无病症者26例。干预组中男24例,女21例;年龄44~74岁,平均(63.1±2.3)岁;发病至入院时间3~6h,平均(4.18±0.47)h;学历文化:初中及以下8例,高中及中专11例,大学及以上26例;基础病症:冠心病6例、高血压6例、糖尿病8例,无病症者25例。经过上述统计与分析,两组患者的基本资料并不存在任何差异(P>0.05),具有一定的可对比性。

1.2 方法

对照组:患者进行治疗的过程之中,主要应用常规护理模式,具体措施包括吸氧、服药、静养等,并指导患者进行适量运动。

干预组:实施护理评估,需要注意的是,由于急性心肌梗死疾病是一个常见的危重急症,大部分患者会出现持续性的胸部疼痛,对此通常会出现恐慌、焦躁、紧张等负面情绪,甚至一些患者会出现明显的濒死感等。护理人员必须要迅速记录患者的心电图,同时对其实施心电及血压等动态监测,并结合患者的实际情况,对其进行吸氧供应,同时,还需要创建静脉通道,并抽血进行血常规检查等。具体来说,其护理措施主要包括:①了解患者病史,并进行评估,找出疾病发病诱因,确定是否存在心衰、心律失常等合并症,综合分析患者职业、性别、年龄等信息以及睡眠、生活压力和生活习惯,分析发病原因,然后结合疼痛的实际特点、时间、疼痛程度、是否存在进行性加重、心律失常、休克等问题,进行综合性判断[2];②评估患者身体状况,观察临床症状、生命体征,以及病情严重程度等,检查有无痛苦表情、出汗等现象,密切监测患者心率变化;③心理状态评估,由于一些患者存在严重的恐惧感或焦虑感等,对此通过与患者沟通掌握其心理状态,并进行评估,及时进行针对性负面心理进行干预,提升患者配合度;④实施疼痛评估,用疼痛评估量表确定疼痛严重程度,判断有无并发症,实施阶梯止痛用药法,对症处理各项临床症状,叮嘱患者按时用药[3];⑤卧床休息:为了预防由于身体活动等造成血压骤升等,引起心脏负担加重等,护理人员需要对患者的日常生活进行指导,并为患者提供一个安静、舒适、温馨的病房环境,严格设置探视时间与次数,确保患者能够得到高质量地休息,随后还需要结合患者的实际病情对其实施床上运动或者床边运动等;⑥疼痛护理:具体需要结合患者的想法,对患者的疼痛程度进行准确评估,然后选择合适、科学的止痛方案来帮助患者减轻病痛,预防病情加重等。

1.3 观察指标

①观察两组患者就诊后3d、5d和7d患者疼痛程度评分,评分方式利用国际公用视觉模拟评分法(VAS),总分为10分,最低分为0分表示无任何疼痛,1~3分表示存在不明显疼痛,4~6分表示疼痛较明显,7~9分表示疼痛非常严重影响睡眠,10分为表示疼痛剧烈[4-5]。②观察两组患者卧床时间和住院时间,统计两组患者心律失常、心力衰竭和心源性休克并发症发生率,时间越短,并发症发生率越低,而护理效果也愈好。③对两组患者在护理方面的满意率进行统计分析,通过满意度评分表对患者进行自主评分,其中满分为100分,≥90分、70~89分、<70分别对应的等级为满意、一般满意、不满意。④对比两组患者干预前后的焦虑与抑郁评分,主要是通过汉密尔顿焦虑与抑郁量表评分进行评价,分值愈大,说明患者的焦虑/抑郁程度等愈明显。

1.4 统计学方法

运用SPSS 22.0对研究过程中所产生的信息数据进行归纳统计,其中计量资料、计数资料分别利用t、χ2检验,P<0.05代表的含义为两组患者之间的差异具有一定的统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者疼痛程度比较

相较于对照组,干预组VAS评分相对更低(P<0.05),见表1。

表1 两组患者VAS 平分比较()

表1 两组患者VAS 平分比较()

注:与对照组相比,*P<0.05。

2.2 两组患者护理效果比较

干预组护理效果优于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者护理效果比较()

表2 两组患者护理效果比较()

注:与对照组相比,*P<0.05。

2.3 护理满意率比较

在满意率方面,干预组患者相对更高(P<0.05),见表3。

表3 两组患者对护理满意率对比[n(%)]

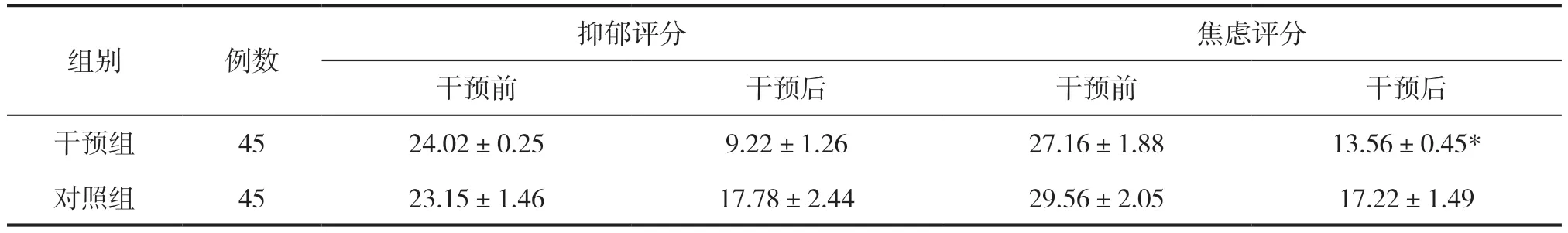

2.4 两组患者抑郁及焦虑评分对比

在干预前,两组的焦虑与抑郁量表评估无差异(P>0.05),在干预后,两组的焦虑与抑郁量表评分均得到明显改善,但是干预组的改善程度更大一些,且两组对比差异突出,具有统计学优势(P<0.05),见表4。

表4 两组患者抑郁及焦虑评分对比()

表4 两组患者抑郁及焦虑评分对比()

3 讨论

急性心肌梗死的诱发原因比较复杂。不管原因如何,它都会导致患者局部脑组织区域供血受阻,引起脑组织死亡,进一步导致神经功能缺失等。通常急性梗死病患一般会有明显的疼痛感,如果梗死面积扩大,那么疼痛会更加剧烈,且病情愈发严重。按照患者的既往病史及病情特征,则需要对其实施综合性评估,然后选择合适的临床护理方法,方可获得理想的临床疗效。

随着医疗水平发展,人们对临床护理要求不断提升,患者救治中必须关注患者生理特征变化,而疼痛作为影响生理变化重要因素,应加以重视,给予患者妥善疼痛护理,减少患者应激反应和身体疼痛程度[6-7]。护理评估作为近年来临床中常用方式,在急性心肌梗死患者护理中,通过综合分析患者病史、身体状况以及病情严重程度等[8-9],制定针对性护理方案,为患者及时提供镇痛处理,可快速缓解患者痛苦程度,与以往常规疼痛护理方式相比,临床疗效更为突出,治疗效果更优[10]。

本次研究分析结果表明,干预组患者经过治疗之后,在疼痛评分、卧床时间、住院时间和并发症发生率、患者满意率等诸多方面,均优于对照组,两组患者之间的差异存在一定的统计学意义(P<0.05)。由此可知,相比于常规护理方式,对急性心肌梗死患者进行护理评估,应用个性化疼痛护理方式,可以帮助患者减轻病痛,降低各种并发症,促进患者早日康复。

对此疼痛护理评估对疼痛的临床处理存在高标准的要求,在护理干预前,护理人员必须要对患者的实际情况进行全面掌握,然后精准地评估患者的疼痛感,通过个性化地疼痛处理策略,对患者进行针对性地救治,由此来帮助患者减轻疼痛感。一般来说,大部分患者在入院之后,必须即刻实施供氧支持,它能够间接性地提高患者血液中的氧饱和度,促使心肌缺血的问题得到缓解与改善,由此缩减梗死面积,对于减轻疼痛是有帮助的。当然,除此之外,还需要选择综合性护理策略,对患者实施个性化指导。综上所述,在急性心肌梗死患者疼痛护理中,通过落实护理评估掌握患者病情,再制定针对性处理方案,利于提升患者病情改善效果,降低治疗后并发症,提升患者对护理方式满意程度。