微创切口与外固定架治疗SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折的效果分析

周恩亮

山东省临沂市兰陵县人民医院 骨科,山东 临沂 277700

0 引言

跟骨骨折是足部骨折常见类型,研究显示跟骨骨折发生率约占全身骨折的2%,且大部分为关节内骨折。跟骨骨折临床类型多为Sanders型,临床治疗模式常见为“L”形切口锁定钢板内固定术。该种手术方式虽然可获得一定疗效,但术后并发症较多,可见伤口感染、骨折愈合延迟以及钢板外露等并发症,严重影响患者预后。随着医疗科技发展,近年来较多学者报道采取微创切口进行治疗可获得满意效果,根据以上情况本次重点分析采取微创切口与外固定架治疗效果,旨在为后续的临床研究提供数据参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究资料为60例确定为SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折患者,患者接受治疗时间为2017年8月-2019年5月。纳入标准:患者同意本次治疗;新鲜骨折;单纯跟骨骨折;年龄在20~65岁之间。排除标准:认知功能障碍不能配合随访患者;双侧跟骨骨折患者;开放性骨折患者。按照患者治疗方式分为A组及B组。A组25例患者中男12例,女13例;平均(31.0±2.6)岁;骨折类型:SandersⅡ型15例,SandersⅢ型10例。B组35例患者中男18例,女17例;平均(32.3±2.7)岁;骨折类型:SandersⅡ型19例,SandersⅢ型16例。分析两组患者基础资料差异无统计学意义(P>0.05),提示后续获得的研究结果具有对比性。

1.2 方法

A组采取微创切口与外固定架治疗:连续硬膜外麻醉后,健侧侧卧,止血带绑定于患处大腿根部,然后行常规消毒处理,斯氏针从跟骨结节进针,撬拔将跟骨高度恢复,挤压跟骨两侧,恢复跟骨宽度,克氏针穿过骨折线,固定在载距突处,沿着跗骨窦间隙切开5cm,并进行逐层分离,根据关节面恢复情况决定是否进行进一步复位,对于关节面坍塌严重患者可植入人工骨,C型臂X线下观察骨折复位情况,复位满意后连接外固定装置,并冲洗伤口,放置引流条并缝合切口。术后进行石膏固定,将患肢垫高,术后1d将引流条取出,钉道处每日使用碘消毒,术后2周拆线,4周将外固定架以及石膏拆除,并进行踝关节的屈伸活动,术后8周开始使用拐杖进行负重训练。

B组采取“L”形切口锁定钢板内固定术治疗:消毒、麻醉等前处理方式与组一致,切口从外踝尖水平起,位置跟腱外侧缘与外踝中线,向下至足背部与足底皮肤交界处,横行至第5趾骨基底处,进行“L”形切口,长度约为10cm,分离皮肤,斯氏针从跟骨结节进针,恢复跟骨高度,挤压两侧跟骨,恢复跟骨宽度,关节面坍塌严重患者,可植入人工骨打入克氏针临时固定,复位满意后在跟骨外侧放置钢板以及螺钉,C型臂X线下观察钢板以及螺钉位置复位情况,满意后冲洗伤口,放置引流条并缝合伤口。术后处理方式与A组一致。

1.3 观察指标

1.3.1 骨折恢复优良率

术后6个月使用Maryland评分量表评价足部功能,评价内容包括疼痛以及功能,功能包括行走距离、稳定性、外观以及活动度等,总分为100分,90~100分为优,75~89分为良,50~74分为可,<50分为差[2]。

1.3.2 跟骨恢复情况

术后6~12个月测量Bohler角、Gissane角以及跟骨高度、宽度、长度。

1.3.3 术后疼痛程度分析

术后使用疼痛视觉模拟评分量表评价患者的疼痛程度,量表得分范围0~10分,得分越高说明疼痛程度越明显。

1.3.4 术后并发症

记录两组术后的并发症,包括切口感染以及裂开等。

1.4 数据分析

相关数据纳入统计学分析软件SPSS 20.0中分析,计量以及计数资料分别使用t检验以及χ2检验分析,数据对比后P<0.05为差异具有统计学意义,P>0.05说明两组数据差异无统计学意义。

2 结果

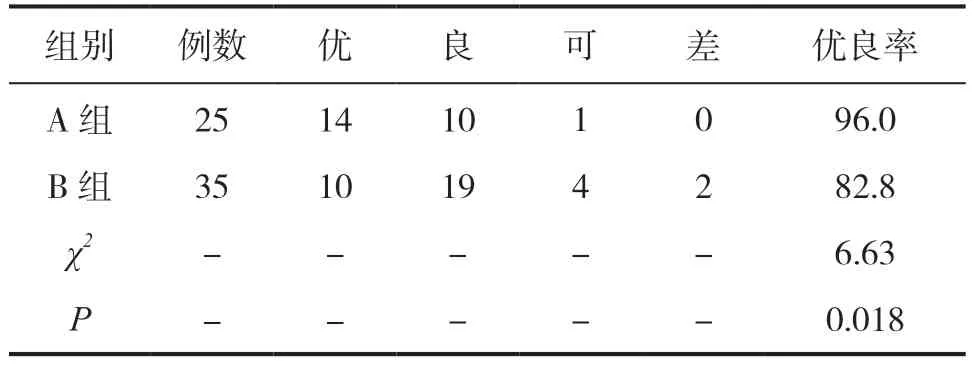

2.1 两组优良率对比

A组及B组的跟骨骨折优良率分别为96.0%及82.8%,提示微创治疗模式效果更加理想,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床优良率对比[n(%)]

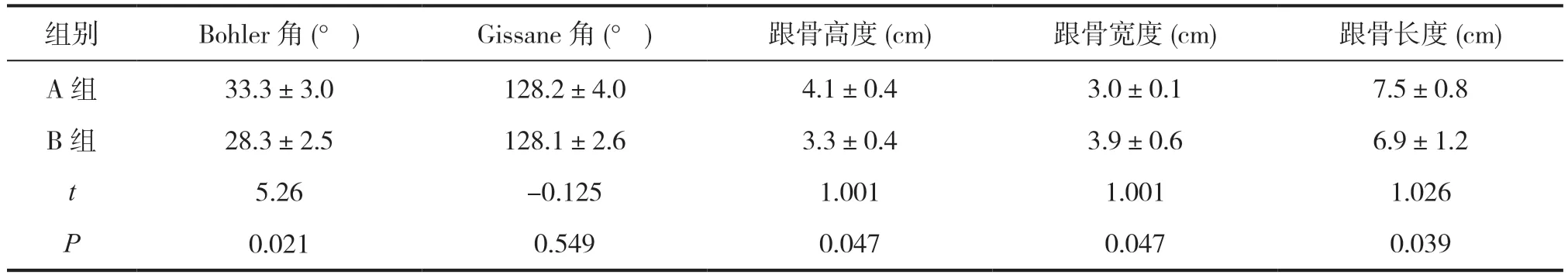

2.2 两组术后跟骨恢复情况

A组术后的Bohler角、Gissane角以及跟骨高度和宽度恢复情况优于B组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组术后跟骨恢复情况()

表2 两组术后跟骨恢复情况()

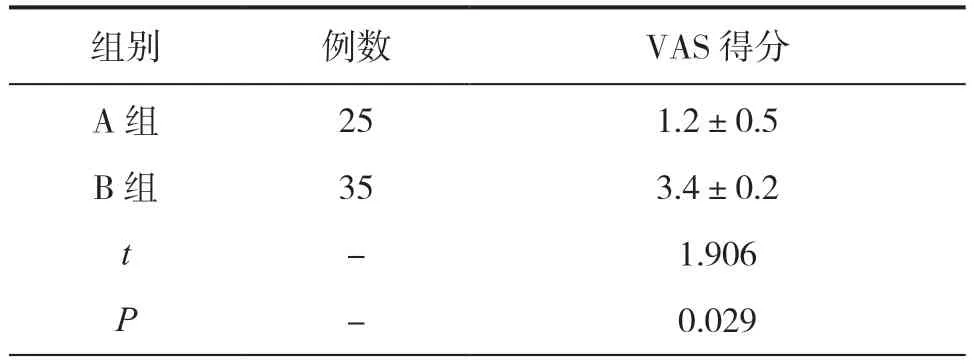

2.3 术后疼痛程度(AVS评分)对比

术后A组的VAS得分明显低于B组,说明A组患者术后疼痛明显轻于B组(P<0.05),见表3。

表3 两组VAS 得分对比()

表3 两组VAS 得分对比()

2.4 两组术后并发症发生率对比

A组并发症发生率为8.0%,明显低于B组的20.0%,两组患者术后并发症发生率差异具有统计学意义(P<0.05),说明微创治疗模式安全性更高,见表4。

表4 两组并发症发生率对比[n(%)]

3 讨论

跟骨是人体负重的主要骨性结构,其所需要承受的压力是全身骨骼之首,如果该部位出现骨折,并且后续未获得妥善的处理,可能会造成畸形,根骨的高度未能恢复,宽度加宽,患者后续可出现行走疼痛以及后足畸形等临床症状,严重影响患者的生活质量。跟骨骨折的治疗方式一直存在争议,但是手术对于关节内不平整以及有台阶的关节内骨折需要手术治疗一直有统一意见[3]。距下关节后关节面平台是影响跟骨骨折后愈合的重要因素,临床意义已经被生物力学实验证实。相关研究[4]显示,跟骨三维形态学参数的改变会严重破坏踝-后足的生物力学功能,但手术目的是恢复跟骨整体形态,改善距下关节相对位置,减少距下关节创伤性关节炎以及僵硬发生可能。

跟骨周围软组织覆盖面积小,加上术后局部肿胀等情况会影响其恢复效果,因此传统采取“L”形切口术后患者并发症较多,但是跗骨窦切口可大大减少局部皮肤坏死等并发症,因此安全性更高。除了使用钢板内固定治疗外,临床还有使用3D打印技术辅助空心螺钉内固定,该种形式手术时间短,并且创伤小。采取切开复位内固定术治疗SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折手术创伤性比较大,且术后并发症较多,不仅需要较长手术时间,还需要长期的康复预后,给社会和家庭带来沉重经济负担,并且还会增加患者的疼痛负担,严重影响患者生活质量。本次研究采取跗骨窦切口联合外固定形式治疗SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折,主要原因为该种手术方式在跗骨窦做切口,对于组织创伤性小,术后出现伤口感染概率会明显降低;跗骨窦切口可保证术者在直视下进行操作,利于距下关节复位;与单纯的撬拔复位联合外固定治疗比较,该种治疗模式在关节面的复位以及术后恢复效果中优点更加突出[5-8]。虽然跗骨窦做切口联合外固定具有以上明显优点,但也存在短板,比如外固定架应用增加术后护理难度;外固定架使用后患者的日常生活会受到明显影响,其美观度也不如锁定钢板[9-10]。本次A组患者采取跗骨窦做切口联合外固定架见治疗,结果临床优良率为96.0%,说明该种治疗模式骨折愈合效果良好,术后患者的Bohler角、Gissane角以及跟骨高度和宽度恢复情况优于B组,提示该种处理模式的预后理想。本次研究经过干预后,A组的VAS得分明显低于B组,说明采取微创切口联合外固定架治疗的模式可以缓解患者的痛苦,对于改善患者的生活质量具有积极意义;此外,A组及B组的术后并发症发生率分别为8.0%及20.0%,数据差异具有统计学意义(P<0.05),这与微创手术具有创伤性小等优势相关,其可以减轻患者的术后负担。

跟骨骨折是临床常见的骨折类型,相关的研究显示,该种骨折类型约占跗骨骨折的90%,发病率比较高,主要临床症状为足跟部剧烈疼痛、肿胀等,患者行走困难,严重影响其日常生活[11]。骨折发生后,如果未能及时开展相应的治疗,可导致复位不理想,出现后遗创伤性关节炎等并发症,严重影响患者生活质量。对于该种骨折类型,临床治疗模式比较多,但是效果都不理想。随着微创技术发展,使得该种骨折治疗选择更多,本次笔者通过对比分析发现采取微创切口与外固定架方式对患者进行治疗,可收到比较满意的手术效果,且手术安全性高,未明显增加患者的治疗负担,说明该种治疗模式具有较大的治疗优势。总之,经本次研究笔者认为:SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折临床治疗中采取微创切口与外固定架方式进行干预可获得理想的效果,术后恢复理想,值得推荐使用,为患者带来更多健康的福利。