光韵、时空、永生:文博数字影像化理念的多元重构*

王 蕾

一、研究背景和问题

数字化是一个多维动态的发展过程,它是当代社会的持续变革以及围绕数字通信和媒体基础设施的社会生活重组,涉及日常实践的方方面面。①根据韦氏词典,“数字化”(digitize)的首次使用要追溯至1953年。②一般而言,数字化有“digitization”和“digitalization”两种释义形式,前者强调将模拟信息流转换为数字符号的技术过程,而后者在广义上关注数字化的过程和形式。③就文博领域而言,如果说数字化是关乎数据采集、访问、存储、开发、呈现等综合性系统的建构过程,那么数字影像化则侧重利用现代科技和新媒体形式进行创作,意指利用计算机等数字信息处理设备对创作理念进行勾勒和呈现。④“影像”能够同时承载信息图解、直观场景和视觉隐喻等多种内容表达方式,如赛博格艺术、混合现实、沉浸体验、互动设计、3D打印艺术、人工智能、创意机器等。传统观点认为,实物的数字版本保留了实物内容和象征意义的再现,数字影像化仅是一种脱离原真物质属性和实体精神内涵的展现形态。然而,随着新媒体技术的迭代更新,人类社会已经步入“你中有我,我中有你”的媒介深度融合阶段,影像在文博场域中具有怎样的身份,它是对内容的阐释,还是创造更多的空间?数字文博影像所呈现的物质总是作为一种“表征”(representation)的存在吗?数字影像化理念在新时代文博发展领域有着怎样的观念转型?

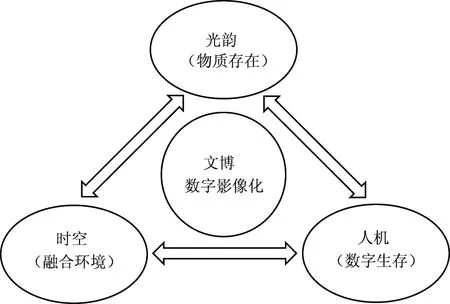

文化遗产数字化本质上是一种社会和技术现象。⑤对于文博数字影像化的理解,首先需要重回技术、物质、空间和文化彼此相关的本体论视域。传统哲学本体论基本上都是实体本体论,“人”“物”“神”都被当作独立自在且具有内在本质属性的实体来看待。⑥然而,随着万物皆媒时代的到来,主体/客体、空间/时间、空间/地方、物质/精神、思维/存在、现实/虚拟之间的二元界限逐渐消弭,整个世界逐渐演变成一张关系网络所连接的“流动”空间。在此情形下,需要以关系或过程本体论助益学术理论的演化和衍生。因此,在以“融合”“互动”“发展”为显性特征的关系/过程本体论视域之中,结合有关物质、时间、空间、地方、数字化等前沿理论,本文从物质存在、时空环境、人机互嵌三个维度辩证地分析新时代和新技术环境下人与物之间的深层关系转型,以期更好地理解文博数字影像化理念的内涵(如图1所示),为学界和业界的相关研究提供参考。

图1 文博数字影像化理念的多维阐释

二、光韵重现:数字影像空间的多维感知

文博数字影像化的价值和意义常常被潜在地嵌入“数字—实体相较”的话语框架(digital-physical comparative framework)中予以考量,数字世界在很大程度上仅是作为现实物质的附庸而存在,关于数字对象的存在是否模糊了物理实体的首要地位这一议题,人们进行了大量的讨论。⑦长久以来,这种将数字对象置放于较低价值等级体系中的思维模式,其话语倾向从本质上还未跳脱实体本体论的哲理框架,并且大体上与瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的“灵韵”或“光晕”(Aura)理论普遍相关,认为数字对象由于其非物质性(immateriality)和无形性(intangibility)⑧,天然地无法产生或拥有“心灵感应”(telepathy)般神奇的回声效应。本雅明对于艺术品“光晕”流逝的担忧是与工业机械复制时代的技术发展相契合的,但在融媒体时代乃至由各种智能技术搭建的元宇宙空间场域,原先附着或内嵌于实体物质上的光晕是否具备在数字世界中解构和重生的可能,关于这一议题的阐释,需要对数字物质性(digital materiality)、数字原真性(authentity)做出进一步分析,这对于客观理解影像在数字文博空间中的身份建构有着重要的意义。

(一)文博影像的数字物质性

“光晕”或“灵韵”一词来源于《摄影小史》,本雅明用它来指代摄影作品与传统艺术作品相比所缺失的部分,被认为是“在一定距离之外但感觉上如此贴近之物独一无二的显现”⑨。综合本雅明的描述,光晕大致具有四个特点:神秘性、此时此刻的在场感、独一无二的本真性以及仪式化的膜拜价值。按照本雅明的观点,光晕不可能存在于数字复制品或媒介当中。⑩伴随着技术和社会的发展和进步,有学者认为本雅明的假设代表了对物质性理解的匮乏,不仅否认了替代物(surrogate),甚至否认了数字对象本身具备成为有着历史起源和创意精神作品的潜能。为了更好地证实数字文博影像的自身价值及其现在和未来对人类所产生的直接或间接影响,有必要冲破传统本体论的二元框架,结合时代环境对物质和物质性进行动态的理解和分析。如果说“Aura”的释译“光晕”强调感官视觉体验、“灵韵”偏重于神学氛围的营造,那么数字时代具备重建再造潜力的“光韵”则侧重于在关系本体视域中人与自然、人与物质、虚拟与现实的融合、互惠、和谐以及辩证统一。

传统的唯物主义一直将物质与精神、物与人视为完全不同的范畴,物质只能用大小、形状和运动等固有属性来理解,本质上不受人的意志所左右。20世纪90年代末开始的“新物质主义”(neo-materialism)哲学认知转向质疑人本主义意义上的物和物质性,物不再被视为静止、物理和被动的存在,而是成为社会实践的另一种行动者,人与物之间的界限被彻底颠覆,物质和非物质不再是对立的关系,而是处于相互建构和转化的过程之中。在新的关系哲思框架中,许多学者逐渐冲破传统思维方式构筑的藩篱,进一步思考人—物质—世界之间的关系。海德格尔(Martin Heidegger)在其文稿《物》(theThing)中,引用《道德经》的比喻“埏埴以为器,当其无,有器之用”,陶器内部“中空”非物质部分与外部陶土结构所起的作用相互呼应,意在说明“有”和“无”、物质和精神是辩证统一的关系。如果说海德格尔的技术观将我们更多地引向物质的“聚集”“可供性”特性,那么保罗·M.莱奥纳尔迪(Paul M.Leonardi)的数字物质性概念则更多地侧重于阐释人与物之间的互动。他主张物质性以“替代性、关系型”(alternative,relational)为导向的定义方式,即强调人与物相互作用的空间。具体而言,仅用“实体”(matter)属性等同于物质性的观念太过于狭隘了,当物质性被理解为代表某件物品的实践实例化(practical instantiation)和重要性(significance)或相关性(relevance)之时,数字物品也就相应地具备了物质属性。

此外,区别于传统组织行为学(organizational studies)的认识方式,有相当一部分学者倾向于肯定人与物的相互作用和关系实践的均等性,如:奥利科夫斯基(Orlikowski)提出的内含相互关系理念(the idea of mutuality)的社会物质性理论(sociomateriality)、莱奥纳尔迪提出的叠覆理论(imbrication theory)以及拉图尔(Latour)在阐释“行动网络理论”(actor-network-theory)之时所提到的对称概念(the concepts of symmetry)。社会物质性观念认为组织结构的社会和物质并没有固定的内在含义,但应被看作是融入实践的现实中不可分离的部分。社会物质性是“社会”(social)和“物质”(material)两个词的融合,物质性并不等同于物理性(physicality),某些东西并不需要是物理对象才能被具体化。可见,随着时代和技术环境的变迁,文博数字影像化不应完全等同于对于实体物质的镜像复制或虚实关系的转换,文博影像有着相应的数字物质性或社会物质性,数字对象不应总是被置放于与实体物质相较的价值等级体系之中来衡量,工业机械复制时代消逝的“光晕”日益具备了在数字时代重组为“光韵”的可能性。

(二)文博数字资产的原真性

本雅明所提出的“光晕”是与艺术品在物理空间中所呈现的物质原真性以及由此所产生的在场感紧密相关的。随着人工智能、生物仿真、混合现实等媒介技术的层层迭起,数字空间所搭建的文物意象或文博场景是否因其“原真性”(authenticity)的缺失或“此时此地性”的匮乏而始终深陷价值困顿的争议之中?回应此问题,也许需要重回“原真性”概念本身,做出契合环境的调整和更迭。与对于物质性的历时诠释相同,“原真性”或“本真性”概念也有着相应的动态发展过程属性。本质主义者将原真性理解为人、物、人工制品或地方的固有内在属性,建构主义者则将其视为没有任何前置因素、条件或现实性的社会建构,还有研究打破前两种范式二元对立的界限,把原真性放在一种文化互动建构的讨论过程中加以理解。追溯起源,原真性根植于18世纪浪漫本质主义(romantic essentialist)文化思潮,主张本真的文化价值和象征着“自然”“纯粹”“真实”和“独特”的理想,卢梭(Jean-Jacques Rousseau)等哲学家认为,人或物拥有其固有的天然特性并赋予其道德地位,将现代工业过程中的人造物视为问题所在。关于原真性的建构主义范式在很大程度上受到尼采(Friedrich Nietzsche)思想的熏染,认为本真性是需要建构、发展或创造的,而非仅仅处于被发现或被保护的从属地位。基于社会文化互动的观点,社会学家丹尼斯·瓦斯库尔(Dennis Waskul)指出诚实(honestly)和真诚(sincerely)行为原则的不同,比如:戈夫曼所说的“印象管理”(impression management)并非不真实(inauthenticity)的缩影。本真性存在于文化、审美和道德逻辑之中。简言之,原真性是需要在一种互动主义的视域中进行动态观察和综合理解的。

除了搭建评定数字影像原真性的价值维度和标准之外,研究还需回到数字文化制品自身的评估体系之中。数字对象如何提高其原真性?在数字影像多元世界中所重建烘托出的“光韵”景象又应蕴含怎样的价值目标?斯图尔特·杰弗里(Stuart Jeffrey)指出数字对象需要克服的五个关键特性:缺乏现实物质的物理介质;缺乏原始或原生位置;易于无限复制;无法随时间消磨或退化;原始所有权(original ownership)和数字许可(digital licensing)之间存在差异。观念决定思路,思路决定出路。首先,就文物或文化遗产而言,区别于约翰·拉斯金(John Ruskin)纯粹的保护主义古典理论,新兴的当代保护理论认为,遗产并不仅是有着物理结构或物质属性的“物”或“地点”,而是一种文化发展过程,变化和连续性是遗产的组成部分,事物和价值需要与“当前的需要”相结合。其次,在博物馆展出的许多珍藏本来就已脱离其原初的产生环境,从某种意义来说,这与数字文博对象的呈现条件在大体上是类似的。在当代乃至未来社会,亲和力分析算法(affinity profiling algorithms)、大数据分析、深度造假(deepfakes)以及对人类声音、文本、图像的人工智能模拟(AI simulations),越来越多地引导着我们在线上和线下世界的自我形象、世界观建构以及行动实践。文博数字影像在数据堆叠和元空间搭建的动态过程中影响着人们的感官和思维,而受众也在感知、思考、交流、互动、参与、体验、记忆等系列行为中演化为“积极的文化建构者”。由此,这种在互动机制作用下的“复制”也就日益具备了德勒兹(Gilles Deleuze)在《差异与重复》一书所提及的“重复的时间/历史”理论中多样化差异回归的潜能。从“光晕”到“光韵”的进化,其实更多的是在意象、技术与身体空间的关系实践过程中建立一种与现代集体经验相契合的替代性美学模式,在人—物—技术的深度交互中获得某种程度上的心灵“救赎”。

三、时空融合:文博数字影像的多维存在

“光晕”是来自时间和空间的编织物,本雅明认为“即使最完美的复制,也必然欠缺一个基本元素:时间性和空间性,即它在问世地点的独一无二性”。然而,纯粹过去是一种虚拟的、整体性的存在,它“从来不能被完全实现”。现如今,媒体融合步入纵深发展阶段,对象之间的关系已由最初的“连接”向“互嵌”转型,“光晕”诞生的时空存在(spatio-temporal existence)氛围也许往而不返,但基于一种辩证、过程、关系基础之上的时空融合环境正日益滋养着数字制品“光韵”的生成。因此,对于新兴时空性的观念深描和学理阐释,是为数字艺术品或数字空间景象价值赋能的重要环节,也是理解文博数字影像在融合场景中多样化、多维度实践的关键路径。强调这种新兴复杂、潜移默化的空间性或时空性(spatio-temporalities),是因为尽管它们部分是由我们通过人类参与的一系列社会自然过程所构建,但它们确实总是存在且来回作用于事情的发生发展。文博数字影像化是一项与“时间和空间”“空间和地方”相互联系、相互作用的综合体系,生硬的分割、静态的观察均会阻碍数字影像在融合环境中的生成机制和存续意义。

(一)时间和空间的融合

时空关系一直是被关注的重要对象。对于空间和空间性(spatiality)的不同理解,可以溯源至亚里士多德和柏拉图、柏格森(Bergson)和爱因斯坦(Einstein)以及牛顿、笛卡尔、莱布尼茨(Leibniz)和康德等学者的思想。在现代社会早期,人们慢慢重视抽象的空间,最终形成了占主导地位且有着理性主义和客观科学特征的“绝对空间”(absolute space)概念。20世纪80年代以来,大卫·哈维(David Harvey)、亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)、马克·戈特德纳(Mark Gottdiener)、多琳·梅西(Doreen Massey)等学者倾向于认为,空间和空间性具有社会、文化和准物质属性。马克思主义地理学者哈维指出,绝对空间、相对空间和关系空间是三位一体的关系,时间和空间之间存在复杂的相关关系。列斐伏尔在其《空间的生产》一书中提出“空间三元辩证法”——日常空间实践(感知空间)、空间的表征或理论(构想空间)以及再现性空间(生活空间),三种空间模式处于相互复制和转换的持续发展状态。梅西认为,空间永远是开放的、竞争的、变动的,她主张将空间理解为具备“叙事的多样性”(multiplicity of narratives)和“共存的异质性”(coexisting heterogeneity)的领域;时空关系(space-time)需要被放置在差异性模式(modes of differentiation)中来考量,也就是说,时空通过现象“本质”的组建被概念化为关系。

在泛媒介化时代,万事万物日渐具备了媒介属性和特征的可能性。相较于麦克卢汉聚焦于单个媒介(medium),法国学者雷吉斯·德布雷(Régis Debray)所围绕的媒介学研究更着重于“媒介作为中介”的关系研究。中介依据不同情景和关系得以确定,每个“媒介域”都会产生一个特殊的时空组合,形成特定的“媒介空间”。德布雷延续的是法国学术界的“中介化”(mediation)研究传统,尝试摒弃暗中遥控我们的那些传统对立思维,如原创/复制、内部/外部、精神/物质、真实/虚拟、载体/讯息等。无论是语言域(口头传递)、书写域(印刷和书写),还是视频域(电视和影像)和超级域(数字网络),它们在时间上呈现技术的持续革新性,在空间上彼此相互依存,在基础设施和使用方面相互叠加。在时空交叠、媒介赋能的“空间媒介”中,传统饱含文化记忆的地方空间也在不同个体的互动交流和参与实践中具备了新的意义。这种滋生于数字时代的融合时空观,对于文物价值的充分挖掘、文物故事的创意讲述是有一定启发意义的。比如,对于文物藏品的历史和未来时间的算法推演或修复,对历史场景沉浸化空间的数字化模拟和呈现等等。

(二)空间和地方的融合

空间和地方是我们生活世界的基础组成部分,它们之间有着天然的共生关系,也是关联和承载万事万物的重要因素。在传统语境中,地方意味着静止、封闭和在地化,而空间象征着流动、延伸和全球化。人文地理学者段义孚(Yi-Fu Tuan)认为,地方是具象、停滞和静谧的身心安放之所,而空间则是抽象、开放和自由的共享之地;盈溢着流动性的空间常被称为“无地方”,人的“流动性”会削弱“地方性”。随着时空和技术环境的变迁,20世纪70年代以来,列斐伏尔、戈特德纳的“空间社会生产”理论,爱德华·索亚(Edward W.Soja)、雷·奥尔登堡(Ray Oldenburg)的“第三空间”理论,梅西的“全球地方感”理论,均不约而同地认可空间和地方之间超越笛卡尔和牛顿时空观念的融合互嵌趋势,在静态的地方可以塑造内含叙事潜能和互动机制的活态空间,而在流动的空间中也会形成独特的地方感。这种融合观念给数字文博行业的发展带来了文化创新和可持续发展的可能性。借助智能科技,越来越多国内外博物馆开启了多元数字影像化的尝试,如:AR增强静态文物的叙事属性,VR构建虚拟博物馆互动展陈空间,数字投影搭建文博沉浸展演平台,AI数字人促进文博游戏化体验,3D打印助推数实融合IP空间的生成。空间和地方的互恰关系需要在持续实践过程中加以润色和打磨,并且坚持用辩证的眼光促进数字文博事业的可持续性发展。在打造文博数字影像文化矩阵过程中,应秉持“量力而行,重点开发”的原则,需综合考虑政策、经济、文化、技术、公众等方面的整体化因素,在遗产保护和公共传播之间建立好平衡互助关系。

四、孪生重构:文博影像价值的数字永生

在对环境建构的话语修辞中,身体是必不可少的,因为空间性与身体是紧密相联的。身体和周围的空间体——无论是人还是非人(non-human)——均是编织在一起的,空间支配着身体,身体也产生着空间。在文博数字化系统工程中,物质、环境、技术和人是相互作用和影响的,观众也是空间肌理(spatial texture)的组成部分。博物馆参观者、咖啡店顾客、城镇居民都是空间的积极受众,他们在物质、象征和文化上均是这场文化数字景观的一部分。正如梅西所指出的,当空间作用我们之时,我们也在作用着空间。文博数字影像化,并不仅是将文物藏品和文博景观数字化,在思考诺伯格-舒尔茨(Christian Norberg-Schulz)的“场所精神”或爱德华·雷尔夫(Edward Relph)的“地方营造”理念之时均不可忽视人的行为力量。数字影像化的意义不仅是对现实物质和环境的孪生重构,而且还应有效促进人—物—技术—场景的有机融合;不仅是搭建容纳万物以供本雅明所说的“闲逛者”(flaneur) 或德塞托(Michel de Certeau)笔下的“城市步行者”(urban walker)所游览的虚拟数字空间,而且还应有效促进物质和意识的数字化共存和永生。

(一)文化遗存的数字孪生

罗德尼·哈里森(Rodney Harrison)在其《文化和自然遗产:批判性思路》一书中强调,遗产价值是在社会物质网络中物与人、环境与人、实践与人(的对话)之间形成的。这种“对话”并不完全等同于纯粹的社会建构,而是在遗产“关联本体论”(connectivity ontology of heritage)的基础上强调人与非人行动者(actors)之间相互对话形塑的内含“集群”(assemblage)特质的文化景观。要提升文化遗产的可持续性,应用辩证性的思维方式合理看待虚拟和现实、数字和实体、人与非人之间的关系。在后数字、后疫情时代,人与万物“对话机制”的生成有赖于文博数字影像化的作用力,构建能综合运用3D可视化、数字多媒体集成、人工智能、混合现实等现代技术以及能促进虚拟数字人沉浸体验的文博数字孪生系统是适时之举。自2002年学者迈克尔·格里夫斯(Michael Grieves)提出“数字孪生”(digital twin)概念以来,该术语在各行各业得到了广泛的应用。一些学者就数字孪生对于文化遗产治理方面总结了八种价值:实时远程监控、更多的效率和安全性、预测的维护和调度、场景和风险评估、更好的团队协作、更高效的决策支持系统、个性化的产品和服务以及更好的存储和通信。

基于“数字孪生”理念构建的文博影像,需要打破“复制—模拟二元论”(the copy-analogue binary)的传统思维,应将数据置放于不同的文化情景中加以诠释;数字文化遗产和博物馆系统不应仅是现实空间数据的镜像复制和意象表征,它们还是一种与数字经济、数字媒体平台、智能计算和学习程序相伴相生的“生态综合体”(ecological composition)。这种综合体突破了纯粹以人或物为中心模拟化的数字迁移,逐渐成为一种关注过程、关注新事物创造以及将数字文化遗产视为地球生态和超人类遗产的系统工程。当前,伴随元宇宙、区块链技术与NFT理念和技术的提升,数字藏品开发和观展体验再塑成为数字文博领域的重要发展方向。通过实物和数字孪生体的交互,除了实现全方位沉浸体验之外,还可对接物联感知、环境天气、观众观影等实时数据,赋能智慧博物馆或文博场所的动态持续性建设。

(二)意识精神的数字永生

在文化遗产数字化进程中,关于后人类和超人类、意识上传或克隆等议题的探讨是有超时代意义的。数字永生(digital immortality)可以说是数字孪生的进阶或高级版本。谷歌工程总监雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)提出“奇点时刻”概念,预测在2025年时,计算机的处理能力将超过人类大脑,人类的智能也将越来越非生物化,人类将获得永生。美剧《上载新生》(Upload)对于未来世界的数字永生给予了丰富炫目的呈现,人类在濒临死亡之际,可以按意愿通过“脑机接口”的方式,上传自我的“意识”“记忆”“信仰”至虚拟空间,那里有完全类似或超越现实世界的文明体系和社会制度,其中当然也包括电影《头号玩家》(Ready Player One)赛博空间里的“哈里斯日志”博物馆,置身于其中的用户可以自行选择特定的历史场景,对影像素材进行定制化的收视、回看和储藏。这种由数据堆栈构筑的元宇宙空间,具有人机互嵌、时空融合、意识留存、智能情景、思维游牧等特征,并且具备容纳人、拟人、非人、超人类等不同意识主体的时空属性。数字永生理念与关系/过程本体论、后结构主义、后人文主义、后现代主义、新物质主义有一定的相关性。后人类主义学者唐娜·哈拉维(Donna Haraway)的研究颠覆了人类为主的中心地位,支持内人/非人/后人类(in/non/post-human)以及以生物为中心的平等主义。罗西·布拉伊多蒂(Rosi Braidotti)提出“后人类融合”(posthuman convergence)概念,强调“生活在后疫情时代的‘我们’(we)都在这个星球之上,无论我们是人类还是其他事物(others)”。这种物质界限的模糊、时空更迭的加速、矛盾情感的交替凸显了后人类生存的融合场域,它是基于哈拉维和德勒兹共同强调的“新唯物主义”和关系理论(relationality theory)构建形塑的,它冲破了西方自启蒙运动以来在自然/文化、人类/非人类之间二元区分的思想束缚,用一种动态过程的思维肌理、多维情景的环境关联来赋予人、物、技术等主体新的能量。由此,在这种动态多维环境中的文物、建筑、古迹、观影者和孪生体均日益具备了可持续发展的生物机能和超时空存在的特质。

五、结语

文博数字影像化是一项系统持续性的工程,首先需结合时代和技术环境重构数字化理念。遗产是当下介入过去的一种创造性方式,需要用一种关系/过程本体论作为思维基础,以此来增添文化遗产价值的厚重感,不断拓展人们与遗产交流对话的空间,在文物保护和利用之间形成有效的平衡关系。在泛媒介化时代,辩证的视角有助于理性看待人—技术—物质—世界之间的关联,融合发展理念有助于建立健全文物数字化保护利用的全链条体系,过程化观念有助于在明晰数字文博影像的价值体系基础上勾勒其可持续性发展的策略和趋势。文博数字影像化的目的是更好地助推人类文明的传承和交流、民族文化记忆的保护和留存、公共传播和大众教育力量的增强、国家文化软实力和对外形象的提升。在促进数字文博影像发展的同时,也要警惕工具主义、资本主义、消费主义的侵蚀,防范潜在破坏数字文博可持续性体系的过度数字化和娱乐化发展倾向,在理论和实践的相互作用过程中最大限度地提升文博事业在文化强国中的建设力量,不断满足人民群众对美好生活的需要,不断建立健全自然社会和人类文明永生的美丽家园。

注释:

① Reis J,Amorim M,Melão N,Cohen Y,Rodrigues M.Digitalization:ALiteratureReviewandResearchAgenda.In :Anisic Z,eds.Proceedings on 25 th.International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management.Springer,Cham.2019.pp.443-456.

② Sotirova K,Peneva J,Ivanov S,Doneva R,Dobreva M.DigitizationofCulturalHeritage-Standards,Institutions,Initiatives.In :AccesstoDigitalCulturalHeritage:InnovativeApplicationsofAutomatedMetadataGeneration.Plovdiv:Plovdiv University Press.2012.pp.23-68.

③ Mergel Ines,Noella Edelmann,Nathalie Haug.DefiningDigitalTransformation:ResultsFromExpertInterviews.Government Information Quarterly,vol.36,no.4,2019.p.101385.

④ 王国燕、张致远:《数字影像文化导论》,中国科学技术大学出版社2014年版,第107页。

⑤ Musik C,Bogner A.Digitalization&Society:ASociologyofTechnologyPerspectiveonCurrentTrendsinData.Digital Security and the Internet.2019.pp.1-14.

⑥ 李智:《走向人伦主义的关系本体论——媒介深度融合进程中“媒介人”的人文主义思考》,《现代传播》,2021年第1期,第28页。

⑦ Were G.DigitalHeritage,KnowledgeNetworks,andSourceCommunities:UnderstandingDigitalObjectsinaMelanesianSociety.Museum Anthropology,vol.37,no.2,2014.pp.133-143.

⑧ Biedermann B.“VirtualMuseums”asDigitalCollectionComplexes:AMuseologicalPerspectiveUsingtheExampleofHans-Gross-Kriminalmuseum.Museum Management and Curatorship,vol.32,no.3,2017.pp.281-297.

⑨ [德]本雅明:《机械复制时代的艺术作品》,王才勇译,中国城市出版社2002年版,第13页。

⑩ Benjamin Walter.TheWorkofArtintheAgeofMechanicalReproduction.Illuminations.Ed.HannahArendt.New York:Schocken Books.1968.p.220.