优质浓香型水稻新品种“19香”在德化县试种表现及栽培技术*

余文昌 陈锦文 谢旺有 陈惠清 王天生 侯凯强 谢少和 曾丽春

(1.泉州市农业科学研究所,福建 泉州 362212;2.福建省德化县绿园农业综合专业合作社,福建 泉州 362500)

德化县位于福建省泉州市西北部,海拔在217~1856m间,高低落差大,典型的亚热带海洋性季风气候,是泉州市优质大米主产区,水稻种植以一季中稻为主。高海拔山区昼夜温差较大,农作物生长周期较长,水稻生育期普遍在150d左右,营养生长期长,有利于干物质累积,产出的稻米垩白度低、透明度高、色泽光亮。德化高海拔山区产出的大米在市场上好评如潮。

“19香”是广东省农科院水稻所以优质、抗病、高产的常规稻品种固广占为母本,高档优质抗病香稻品种象牙香占为父本杂交选育而成的高档常规浓香型籼稻新品种,于2020年通过广东省品种审定(粤审稻20200065)[1]。德化县地理环境优越,气候宜人,境内耕地多在海拔600~900m高山上,光温条件好,产出的大米在福建省历届优质稻鉴评活动中屡创佳绩,是筛选适宜高海拔山区种植的优质稻品种的绝佳田地。2020—2021年,德化县绿园农业综合专业合作社引进“19香”在上涌镇优质稻主产区作中稻示范种植,整体呈现生长势头好、分蘖力强、穗大粒多、结实率高、熟期转色好、米质优、香味浓等特点。该县示范种植“19香”的情况及栽培技术要点,可供借鉴。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为优质浓香型水稻新品种“19香”,对照为德化县主栽品种中浙优8号(CK)。

1.2 试验设计

试验于2020—2021年在德化县上涌镇辉阳村进行,采用大区对比设计,参试品种种植面积0.67hm2,试验地肥力中等,地力均匀,试验期间根据当地生产栽培习惯进行田间管理。

1.3 测定项目

准确记录各品种的全生育期(播种期、移栽期、抽穗期及成熟期)、基本农艺性状(株高、穗长、每穗粒数及结实率等)、病虫害发生状况等。在成熟期沿试验区对角线调查30丛水稻有效穗数,并取有效穗数接近平均值的代表性植株3丛,从实收干谷中测定千粒重,按试验区全田实收产量计算单位面积产量[2],从实收干谷中取样进行米质分析。

1.4 数据处理

数据采用Excel 2010进行数据处理和统计分析。

2 结果与分析

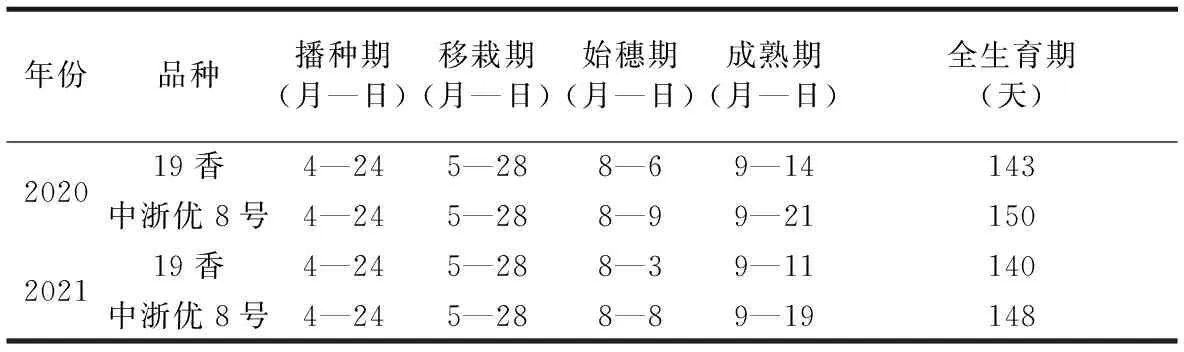

2.1 生育期

“19香”为感温型常规稻品种,2020年在德化县高海拔山区作中稻示范种植,4月24日播种,5月28日移栽大田,8月6日始穗,9月14日成熟,全生育期143d,比对照品种中浙优8号短7d;2021年,4月24日播种,5月28日移栽大田,8月4日始穗,9月11日成熟,全生育期140d,比对照品种中浙优8号短8d;全生育期平均141.5d,比对照短7.5d左右,有效避开高海拔山区9月中下旬的冷空气,确保稳定的产量,保障粮食安全。

表1 2020—2021年参试品种生育期

2.2 产量表现

2.2.1 区试产量表现

“19香”2018年参加广东省晚稻区试,平均产量为5886.0kg/hm2,比对照种美香占2号增产5.21%,未达显著水平;2019年续试与生产试验同步,平均产量分别为6905.55kg/hm2、7366.65kg/hm2,比对照种美香占2号增产5.89%、7.58%,均未达显著水平。

2.2.2 德化种植产量表现

按田间实际情况对示范片实割测产,田间测产折干后计算实际产量。由表2可知,“19香”在德化县高海拔山区作中稻示范种植,2020—2021年两年产量分别为7305.75kg/hm2、7219.95kg/hm2,相差85.8kg/hm2,平均7262.85kg/hm2;对照品种中浙优8号两年产量分别为8341.50kg/hm2、8195.25kg/hm2,相差146.25kg/hm2,平均8268.38kg/hm2;“19香”两年平均比对照减产12.16%。试种结果表明,“19香”在德化县高海拔山区作中稻示范种植有较强的丰产稳产性、适应性。

表2 2020—2021年参试品种主要农艺性状及产量表现

2.3 主要农艺性状

“19香”在德化县高海拔山区作中稻示范种植,整体表现稻面清秀整齐,株高适中,分蘖足,株叶形态佳,穗大粒多,后期落色好等优点。2020—2021年连续两年田间调查及取样考种结果显示,基本苗78.0万/hm2,有效穗数为307.5万/hm2,株高102.25cm,穗长24.95cm,平均每穗粒数174.0粒,结实率为77.05%,千粒重21.15g。“19香”与对照品种“中浙优8号”相比,分蘖能力更强,穗头更大,株高较矮,抗倒伏能力更强,更加适应高海拔山区变化多端的气候,有利于德化县优质稻新品种的种植、推广。

2.4 米质

“19香”为长粒浓香型丝苗米,在德化县高海拔山区作中稻示范种植,稻米外观品质佳、有香味,米样送农业农村部稻米及制品质量监督检测试验中心检测显示,“19香”糙米率80.6%、整精米率44.6%、粒长7.3mm、长宽比4.4、垩白度0.1%、透明度1级、碱消值7.0、胶稠度60mm、直链淀粉含量16.5%、品鉴食味分88分,与对照品种“中浙优8号”相比,除了较优的品质外,更具醇厚的香味,具有更高的食味品质。

2.5 抗逆性

“19香”在广东省审定鉴定为感稻瘟病,全群抗性频率51.5%~67.9%,对中B群、中C群的抗性频率分别为42.1%~70%、60%~100%,病圃鉴定叶瘟1.4~2.4级,穗瘟3.8~4.2级(单点最高7级);中感白叶枯病(5~7级)。2020—2021年连续两年在德化县高海拔山区作中稻示范种植,呈现出群体整齐,青枝成熟,田间轻微稻瘟病,无白叶枯病、纹枯病等其他病害发生。

3 大田生产栽培技术要点

“19香”生长势好,分蘖力强,穗大粒足,根据其特征特性,大田生产管理上应以提高其有效穗数、每穗粒数及结实率等为主攻方向,现将其大田生产栽培技术总结如下。

3.1 适期播种,培育壮秧

“19香”在德化县高海拔山区作中稻示范种植,播种期应安排在4月中下旬,6月1日前完成移栽。播种前先用90%强氯精溶液浸泡2h洗净后开始催芽。秧田用种量115kg/hm2,播种前秧田施足底肥,其中150kg/hm2复合肥(N-P2O5-K2O=16-16-16,下同)、60kg/hm2尿素、60 kg/hm2氯化钾。秧苗长至2叶1心时施用60kg/hm2复合肥作为断奶肥,并在叶面以雾喷的方式施用15%多效唑150g/hm2,促使秧苗健壮,增加发兜分蘖。高海拔山区育秧方式以水育秧为主,注意播种密度,搭设保温拱架,加强秧田肥水管理,控制田间杂草。

3.2 合理密植,插足基本苗

“19香”分蘖能力强,株高适中,由于德化县高海拔山区昼夜温差较大,它的生长周期加长,移栽时应适当稀植,秧龄30~35d,即4叶龄、带2个分蘖时移栽大田。栽植株行距应控制在25cm×(20~25)cm,一穴插2株,确保基本苗在130万/hm2左右。移栽返青后应及时查补苗,确保大田齐苗,提高有效穗数。

3.3 水肥管理

“19香”株叶形态结构好,耐肥,抗倒伏能力强,在施肥管理上,以按需施肥、平衡施肥为指导方针。根据其特征特性,遵守底肥为重、早施分孽肥、适施穗粒肥,氮肥、磷钾肥等多种肥料合理搭配[3-4]。移栽前以复合肥为主施足底肥,确保所需养分充足。由于其分蘖力较强,秧苗返青后应早追分蘖肥,增加有效穗数;酌情巧施穗肥,提升结实率、增加产量。移载后加强大田水份管理,改善田间环境小气候,保持浅水层促进秧苗返青;苗期浅水灌溉,加快发兜分蘖;田间有效穗数达到预期目标后立即放水搁田,以控制无效分蘖,提高结实率;孕穗灌浆后覆灌深水,促进籽粒发育;成熟前15d左右及时断水,将田烤干,便于后期收割。高海拔山区气候多变,遇低温天气可以升高水位达到保温效果;若遇洪涝田间积水过深,应尽快排水[5]。

3.4 病虫害防治

大田病虫害防治遵从“预防为主、综合防治”的方针,以历年病虫害为害规律、农业部门的病虫害预测预报为参考,依据田间病虫害实际发生情况,及时对症用药。秧苗期着重预防苗瘟、稻飞虱及黑条矮缩病等病虫害,喷施80%吡呀酮75g/hm2、75%三环唑300g/hm2,并做好鼠害、鸟害的防治工作;移栽大田后着重预防稻瘟病、白叶枯病、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害,喷施30%己唑·稻瘟灵900mL/hm2、5%阿维菌素乳油1.5L/hm2、40%福戈120g/hm2。注意选用环保、低毒、低农残的农药,同时避免用药单一,以降低病虫害的耐药性。

3.5 适时收割,做好储存

“19香”丰产性好,稻米品质优,适时收割是保证米质的关键,稻谷达9分熟即可择晴收割。“19香”稻米食味品质佳、香味浓,收割后应及时晒干保存至冷库,以最大限度地保留稻米的香味。

4 结论

“19香”2020—2021年(两年)在德化县上涌镇作中稻种植,全生育期141.5d,比对照品种中浙优8号短7.5d左右,生长周期适中,可避免高海拔山区秋季温度骤降造成的减产;株高102.25cm,比对照品种中浙优8号低18.8cm,植株矮壮,抗倒能力强,能更好地适应沿海地区的台风季节。“19香”穗大粒多,穗长24.95cm,平均每穗粒数174.0粒,分蘖能力强,有效穗数可达307.5万/hm2,两年平均产量可达7262.85kg/hm2,连续两年种植产量表现稳定,具有较好的稳产性;千粒重较小,粒型细长,导致整精米率较低,其余指标均达部颁一等优质食用稻标准,且稻米具有浓郁的香味,品鉴食味分达88分,蒸煮、食味品质俱佳。“19香”在德化县作中稻种植,两年均未见严重病虫害发生,在生产种植过程中受病虫害影响较小,并且病虫害防治简单快捷、效果好;大田栽培技术要求较低,管理方便,作为以提升产量为主要目标的优良品种,做好病虫害防治即可实现增产增效。

综上,“19香”在德化高海拔山区作中稻种植具有较好的丰产、稳产性,以及较强的适应性,生育期适中,米质优且香味浓郁,是适合此类高海拔山区优质稻产区种植的优质稻新品种。