论花间词中的闺阁器物意象

王雨晴

(南开大学文学院,天津 300110)

《花间集》是文学史上第一部文人词总集,不仅奠定了词的体式规范,更营造了新的美学趣味和抒情模式。词人对于意象的采择与塑造,直接影响着花间词风格的呈现。花间词以女性闺阁生活为描摹主体,故创生了庞大的闺阁生活意象群。其中,器物意象无论是数量比例,还是词境的建构,其所据地位与发挥作用都极为显著。然而目前关于花间词意象的研究,大部分集中于妆发服饰,专论器物者仅有寥寥数篇,且均是针对个别具体的器物展开,如袁天芬《一重帘的世界——浅析〈花间集〉中的“帘”意象》[1]和吴银红《〈花间集〉屏风和屏风画》[2]等。余者多混同于花间意象的整体研究中。例如,武晓红的博士论文《唐五代诗词名物专题研究》,选取帘幕、屏风、枕头、窗、灯、烛和香炉等意象,从物质形态、艺术特质与情感内涵等方面予以剖析[3]。唐晨《花间词意象研究》设立一节,简要分析了闺阁器物与房屋陈设意象的审美特色与情感寄托[4]。魏玮和刘锋焘的《花间词意象特色论》指出花间意象具有轻柔性、艳丽性、残破性和阻隔性四种常见特征[5]。综观上述,花间词的闺阁器物意象研究,尚缺乏专门整体的观照。本文拟以数据统计为前提,考察器物意象的分布情况与使用倾向,联系词作分析其审美特性与情感内涵,以期获得对花间器物意象更为全面的认知。

一、《花间集》闺阁器物意象的渊源、界定与使用概况

《花间集》对闺阁器物意象的书写渊源,可追溯至南朝宫体诗。花间词与宫体诗同以女性的生活、情思以及男女之间的爱恋为主要内容,文学传统上具有鲜明的承继性。正如欧阳炯《花间集序》中所云:“自南朝之宫体,扇北里之娼风。”明确表示了两种文学样式之间具有源流关系。文学史上第一次集中大量地出现对女性闺阁器物意象的书写,即是在宫体诗中。一类是器物作为闺阁环境刻画的一部分,如“攀钩落绮障,插捩举琵琶”(萧纲《咏内人昼眠》);一类是专咏某物者,如《咏镜》《咏筝》《咏烛》《咏灯擎》《十咏·领边绣》等,体物写貌,尽态极妍,几乎达到无物不咏的境地。花间词对器物意象的书写,承继了宫体诗的题材与经验,但在审美风格、表现手法与情物关系上,又显出异于宫体的特色。词文学在发展成熟过程中,高度依赖于都市的生活与文化,这深刻地影响了花间词的器物意象塑造,使之呈现出丰富多彩、精美时尚与富贵奢侈等新鲜的面貌。花间词继宫体之后,经历了整个唐代诗歌的繁荣,中间亦经中晚唐艳情诗的大潮,故情感深度、艺术境界都得到了进一步开拓。宫体诗写器物重在描摹,停留于咏物的层面,虽然触及女性情感,但还未能敏锐体察人物心灵最细微的颤动,未能达到传神写照的程度。花间词是心绪文学,较宫体更具一层深情,使人与器、情与物互映对照,交流融会,创造出绵邈深邃的意境,表现出女性幽约细腻的情感心理。

本文研究的器物意象属于“闺阁”空间之内。《说文·门部》曰:“闺,特立之户也。上圆下方,有似圭。”[6]《尔雅·释宫》云:“宫中之门……其小者谓之闺。”[7]“闺”字本义,指特别建造的小门,门之形为上圆下方。后来“闺”开始用以指内室,传统建筑伦理重内外之别,较外围相对公共的场所而言,“闺”特指内部深闭幽密的空间。如枚乘《七发》:“今夫贵人之子,必宫居而闺处。”[8]后世“闺”逐渐演变出今日常见之意义,即专指女子居住的内室,宫人所居称“宫闺”,泛称有“闺房”“闺阁”之类。闺阁器物,是女性生活环境内的陈设。《花间集》中亦收存少数纯粹以男性活动空间为背景的词作,如“金羁”“金勒”“玉鞭”等男性属性器物,则不在考察范围。

法国波尔多文学社会学学派的主要代表罗贝尔·埃斯卡皮(Robert Escarpi)认为文学社会学的研究有两种基本武器:“个别问题的研究用结构主义分析法或辩证分析方法。多重问题的研究用统计法。”[9]意象是文学作品中最为显在、大量的要素,意象在作品中的分布和使用,常呈现出一定的规律与趋向。《花间集》作为西蜀宫廷词人的创作结集,不仅是文学作品,更是独特的文化现象,是群体选择的产物与时代风气的折射。统计器物意象的选材、组合与塑造,便于更加直观地把握其艺术嗜尚与审美取向。

遍检《花间集》500首词作,器物意象共计240种,出现603次。按照分类,器物意象可划分为七个大类,其下有若干小类。小类下,泛称性的类目与不同的颜色、材质、工艺等修饰性要素组合,衍生出各式各样的具体品类。对《花间集》闺阁器物意象进行分类统计,结果如表1所示。

表1 《花间集》闺阁器物意象统计

从表1 统计显示,《花间集》对器物意象的选择与使用,于类别上并不均衡,而是呈现出较为明显的差异性分布,可大体观察花间词人的选择偏好和创作趋势。七大类中,“帘帷类”出现次数最多,所拥有的品类也居于首位,远高于其他类别,占总数约30%,充分说明了花间词人对“帘帷”的情有独钟和广泛书写。仅次于“帘帷类”的意象群是“衾枕类”“屏风类”和“香熏类”,三者在品类丰富度与使用频率上不相上下,颇受词人垂青,是花间器物的重要组成部分。此外,乐器也是花间词不可或缺的器物意象,入词的乐器类型以弹拨类为主,如筝(10 次)、琴(7 次)和琵琶(4 次)。相较上述几类,镜匣扇笼等陈设用品,是最不受关注的对象,品类仅19 种,出现共计34 次。其中“镜”意象较为醒目,共出现17次。

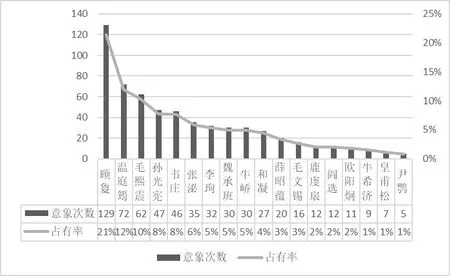

另值得提及的是,《花间集》作家群体内部,18家词人对花间器物意象的书写数量存在较为显著的差异。花间器物出现603 次中,词人创作贡献的突出程度高低各异,而这与作家的风格个性不无相关。对花间词人器物意象书写次数与占有率进行统计,结果如图1所示。

图1 花间词人器物意象书写次数与占有率

经图1 统计可知,于闺阁器物描写用力最多的词人为顾夐。《花间集》所载顾词55 首,意象出现高达129次,品类亦丰富多样,可见其对器物书写表现出极大热衷。顾词器物意象的出现频率、集中的占有率,均远超其他词人,甚至跃居以好绘器物著称的温庭筠之上,堪称“花间器物”的第一制造者。此外,温庭筠和毛熙震也是器物意象生产的主力作家,尤其是词人毛熙震,集中收词仅29首,器物即有62次之多,占全集的10%,足见其布置之密集。而韦庄作为花间两大领袖之一,对于器物的关注较温庭筠则显得格外冷落,所收51首词书写器物仅46 次,在集中度上并不突出,这也与其清丽疏淡的创作倾向相一致。张泌、李珣、魏承班、牛峤与和凝等人,录词在十余至三十余篇之间不等,均为器物意象的积极塑造者。余下作家,或出于个人的喜好追求,或因词作收录数量较少,对器物意象的书写亦相对有限。

统计过程中,亦可见出器物意象在布置运用方面的基本特点:品类繁多与取材琐细。其一,小类意象下涵括纷繁品类。如屏风类,材质颜色和款式上有“锦屏”“银屏”“翠屏”“粉屏”“翡翠屏”“绣屏”“画屏”“绮屏”和“六扇屏”等等。用途上,又可分为落地屏风和枕边折叠屏风。其中,“画屏”品类下又有山水画屏、花鸟画屏两种,其中根据图样的不同可再划分出十数种款式。其二,意象种类选择极为琐细,扫描到女子居室中每个微小的角落。如写屏风上的金属环钮,“翠屏金屈曲”[10]335(韦庄《菩萨蛮》);写帘上的流苏装饰,“绣帘垂”[10]73(温庭筠《菩萨蛮》其十三);帘帐之额,“画帘金额”[10]373(韦庄《清平乐》)、“水精帘额”[10]675(牛峤《南歌子》);帘帐之钩,“帘卷玉钩斜”[10]162(温庭筠《南歌子》);簟之花纹,“冷铺纹簟水潾潾”[10]1435(毛熙震《浣溪沙》);镜匣饰带,“钿匣菱花锦带垂”[10]481(薛昭蕴《浣溪沙》);盘中食物,“金盘点缀酥山”[10]921(和凝《春光好》),等等。均从真实生活环境中提炼而来,观察无微不至,极尽精细之能事,传递出女性空间特有的生活气息。下面即结合具体词作,从外观审美、艺术表现和情意内涵三方面,对花间词器物意象的整体特色予以论析。

二、闺阁器物意象的外观审美

罗宗强先生在《隋唐五代文学思想史》中提出,《花间集》多数作者的思想倾向为“情趣上追求轻艳,而理论主张上明确地提倡消遣”[11]。尚轻艳、重娱乐的倾向反映在意象塑造上,即为嗜求官能享受,重视外形描绘。闺阁器物在外观审美上形成了较为统一的风格追求,具体表现在“貌”“色”“质”三个方面。在一片炫目浓艳中,亦有局部意象形成了差异化的别样之“韵”。

(一)富贵精奢之貌

闺阁器物取材名贵,金、玉、翡翠、翠羽、钿、珠、银、象牙、檀木、玻璃、水晶、云母、珊瑚、罗、锦、纱和绡,随处可见。麝香、龙涎香和沉香,日夜薰焚。具体如“金炉”“金匣”“玉箫”“翡翠屏”“琵琶金 翠 羽 ”“钿镜”“钿蝉筝”“银筝”“象床”“绿檀”“ 颇黎 枕 ”“ 水 精 帘 ”“ 云 母 帐 ”“ 珊 瑚 枕 ”“ 罗 扇 ”“ 锦 帐 ”“锦茵 ”“碧纱橱”“绡幌”“龙麝”“瑞龙香”“ 水 沉 微”和“韶州新退红”等。除却贵重材质,器物的工艺与造型亦精美。缕金、金银泥画、刺绣、雕刻和绘画等,是花间器物的常用工艺。“缕金”,指将金子制成金丝或金线,或粘合作为装饰,或织入面料,或刺绣成图案,如“金缕鸳鸯枕”和“缕金罗扇”。“金银泥画”,是将金银削磨为屑,混以胶水制成金银色颜料,用以涂饰器物表面,如“帘卷金泥凤”和“银字笙”,即属此法。刺绣则有各色针法和花样,如“鸳鸯排宝帐,豆蔻绣连枝”[10]555(牛峤《女冠子》)、“团窠金凤舞襜襜”[10]1095(顾夐《浣溪沙》)、“鸳被绣花重”[10]948(顾夐《虞美人》),异彩纷呈。室内布艺器物更是达到无所不绣的境地,有“绣帘”“绣屏”“绣帏”“绣茵”和“绣熏笼”等。雕刻工艺可用于薰笼,如“雕笼”。绘画可施之乐器意象,如“捍拨双盘金凤”,将双盘金凤绘制在琵琶贴面——捍拨之上。造型精美亦体现在“香炉”的样式繁多,有“金㶉鶒”“金鸭”“博山炉”等各色样式,无不显示出技艺之高超,成本之奢费。

(二)鲜明亮丽之色

闺阁器物之色共计“ 金 ”“红”“银”“粉”“ 绿”“翠”“碧”“翡翠”“青”和“紫”10 种,多是富态亮色。意象如“银烛”“银釭”“粉屏”“绿绮”“翠箔”“翠被”“小屏山碧”“翡翠屏”“青纱帐”“紫萧”等,涂染了斑斓绚丽、明媚浓艳的闺阁内景。金红二色是富贵暖色的代表,应用次数也最多,分别达到36 次和22 次,几乎遍饰全部器物意象。金色者,如“金雀扇”“金枕”“金炉”“金烬”“金锁”“金匣”“金盘”“金笼”和“金粉小屏”等。红色者,如“红蜡”“红炉”“朱帘”“红幕”“红罗帐”“红绣被”和“红丝蝇拂子”等。描红镂金,浓艳重彩,以其为首的器物色彩,渲染了花间词香暖明艳、繁华热烈与金碧辉煌的意境氛围。

(三)轻薄纤巧之质

首先是轻薄材质的频繁使用,“罗”与“纱”是花间器物常用的材质,计出现25 次,品类有“罗帐 ”“ 罗 幕 ”“ 罗 衾 ”“ 罗 扇 ”“ 罗 荐 ”“ 罗 帏 ”“ 碧 纱 橱 ”“红纱一点灯”等,制造出轻透、纤薄和柔软的感官体验。其次是相关修饰语的大量出现:以“轻”字凸显轻盈之态,如“罗扇轻”“回轻扇”“袅烟轻”;以“薄”字表现轻透之质,如“香雾薄,透帘栊”[10]85(温庭筠《更漏子》),“香融,透帘栊”[10]657(牛峤《河传》),“细和烟,冷和雨,透帘旌”[10]1488(毛熙震《酒泉子》);以“细”“袅”“微”绘柔细缥缈之形,如“碧烟轻袅袅”[10]1117(孙光宪《菩萨蛮》)、“小炉烟细”[10]1032(顾夐《献衷心》)和“水沉微”[10]986(顾夐《玉楼春》);以“小”字强调纤巧之体,“小金 鶒”“小鸭”“小炉”“小熏笼”“小屏”“小山屏”和“小屏风”等等。

(四)清新淡雅之韵

花间器物并非尽数追求浓艳辉煌,有时也呈现了清新淡雅的格调,主要体现在山水画屏意象当中。山水画屏在屏风意象中最受钟爱,屏意象共出现98 次,山水画屏意象即占19 次,约占20%。山水画屏绘制的山水包括青山绿水、潇湘山水和江南山水三类,描写各具特色,丰富程度远超“锦屏”“绣屏”“云屏”和花鸟“画屏”等其他屏风意象。写青山绿水者如“小屏香霭碧山重”[10]1365(毛熙震《浣溪沙》)、“翠屏十二晚峰齐”[10]1361(毛熙震《浣溪沙》)、“画屏重叠巫阳翠”[10]591(牛峤《菩萨蛮》)、“山掩小屏霞”[10]1276(魏承班《诉衷情》)、“晓屏山断续”[10]110(温庭筠《归国遥》)和“九疑黛色屏”[10]1310(鹿虔扆《虞美人》)等。写潇湘山水者如“屏展潇湘水”[10]1163(孙光宪《酒泉子》)和“荻花秋,潇湘夜,橘洲佳景如屏画”[10]1440(毛熙震《渔歌子》)。写江南山水者如“小屏古画岸低平”[10]979(顾夐《甘州子》)。山水画屏的景致幽深广阔,色泽清新淡雅,意境闲逸悠远,在众多流光溢彩的器物意象中,显示出了一种高远清新淡雅的审美意趣。

三、闺阁器物意象的艺术表现

晚唐五代的审美趣味与艺术主题“……已完全不同于盛唐,而是沿着中唐这一条线走进更为细腻的官能感受和情感色彩的捕捉追求中”[12]。如果说花间器物外在形貌的塑造手段,类似于工笔细描,那么其对于物态更高级的艺术表现,则接近于实时摄录。动静、光影、层次、感觉,器物的诸种微妙状态俱在摹写范围之内,侧面服务于感受与情思的表露,标志着花间艺术独特的创造性与表现力。

(一)聚焦动态感

花间器物的动态艺术,尤其精妙地体现在对“灯烛类”和“香熏类”意象群的描摹中。词人笔下,烛焰、灯花、香炷、香烟、香雾,无不具备特别的趣味和美感。烛与香在燃烧飘动的物理过程中,每一处微小的运动变化,都是他们热衷记录的对象。在描写方式上,词人习惯大量运用“摇”“曳”“沉”“飘”“落”“动”“颤”“飞”“袅”“平”和“斜”等动词,摹写灯烛香炷的动态意趣。例如,“烛光摇”和“红颤灯花笑”,写烛焰之晃动;“一穗香摇曳”,写香炷燃烧时的摆动;“麝烟沉”“袅香平”和“斜袅轻烟”,写焚香烟雾的飘动;“银灯飘落香灺”“兰烬落”“香烬落”和“断香飞”,写灯烬与香烬的沉落和飞动。烛影摇红,香雾缭绕,炷尽沉烟,众物微妙的动感,营造出一派朦胧缥缈、活色生香的室内气氛。其间,仿佛又能读出女子心绪的摇荡,品尝到几许温馥的缱绻,以及轻烟般的幽怨。

(二)营造光影感

花间词人还留心摄取器物的光影元素,这主要体现在灯烛和帘屏的书写。光源有日光、月光和灯烛光三类。日光和月光出现较少,其照射于帘上时,常表现出寂寞冷清的氛围,如“斜日照帘,罗幌香冷粉屏空”[10]867(欧阳炯《凤楼春》)、“斜月照帘帷,忆君和梦稀”[10]1418(毛熙震《菩萨蛮》)和“入窗明月鉴空帷”[10]1495(毛熙震《望远行》)。灯烛光出现较多,不同的亮度可以营造出不同的意境氛围。明亮愉悦者如“兰膏光里两深情”[10]892(和凝《临江仙》)、“半垂罗幕,相映烛光明”[10]52(温庭筠《菩萨蛮》其八)和“屏掩映,烛荧煌”[10]970(顾夐《甘州子》),皆渲染情人欢会的旖旎氛围。昏暗寂寞者如“深户烛寒光暗”[10]1380(毛熙震《更漏子》)、“灯暗锦屏欹”[10]1283(魏承班《生查子》)、“暗灯凉簟怨分离”[10]1332(阎选《河传》)和“相忆梦难成,背窗灯半明”[10]52(温庭筠《菩萨蛮》其八),俱言空闺相思的暗淡落寞。灯烛燃烧中亮度渐弱,还可以代表时间的流逝,如“画堂照帘残烛”[10]110(温庭筠《归国遥》)和“隔帷残烛,犹照绮屏筝”[10]1377(毛熙震《临江仙》),灯烛消耗将尽,陪伴女子长夜孤眠,直至清晨初醒。再如“烛暗香凝天欲曙”[10]1488(毛熙震《酒泉子》),则表现了女子怀人不寐,愁思至天亮。影元素分动静二类,静态的灯影和帘影,可营造静谧安宁或寂寞相思的氛围。如“帘垂碧砌参差影”[10]1498(毛熙震《菩萨蛮》),为下午时光的娴静;“水精帘影露珠悬”[10]1359(毛熙震《浣溪沙》),为傍晚时刻的静谧;“银釭焰影斜”[10]1276(魏承班《诉衷情》),“小窗灯影背”[10]1418(毛熙震《菩萨蛮》)和“红幕半垂清影”[10]1173(孙光宪《更漏子》),则是深夜时分的寂寞。动态影的移动和变化,亦可展现时间的流走,如“帘铺影,梁燕归红杏”[10]1110(顾夐《河传》),述女子待人至傍晚,日落转西,帘亦铺出斜长之影;“珠帘月上玲珑影”[10]77(温庭筠《菩萨蛮》),写明月东上,珠帘在映射下渐成投影;“月光斜,帘影动”[10]807(牛希济《酒泉子》),书清晨梦醒,长夜欲曙,斜月西沉时帘影的移动。

(三)构建层次感

闺阁是狭小而封闭的空间,词人却通过对灯烛、熏香和屏帐的描摹,与人物活动形成交互关系,打造出幽曲深窈的空间效果,更添悠远绵长之回味,具体方式有二。其一,以屏绘景致拓展室内空间的深度和广度。例如“展屏空对潇湘水,眼前千万里”[10]1163(孙光宪《酒泉子》)、“翠云欹,暮天屏上春山碧”[10]1414(毛熙震《酒泉子》)和“倚枕卧,恨何赊。山掩小屏霞”[10]1276(魏承班《诉衷情》)等。女子面对山水画屏,发生纵深渺远的联想,在虚实交错中,产生如梦似幻的意境,丰富了空间的层次感。其二,以屏帐为阻隔,其后设灯烛或香炉,构成“灯烛/香炉—屏帐—女子”的空间格局,称作“背灯”“背烛”和“背香”。把灯烛置于屏帏之后,人在另一侧休息,既可以保持一定的亮度,又不会影响睡眠。如“香灯半卷流苏帐”[10]321(韦庄《菩萨蛮》)、“绣屏愁背一灯斜”[10]629(牛峤《浣溪沙》)、“隔帷残烛,犹照绮屏筝”[10]1377(毛熙震《临江仙》)和“屏掩映,烛荧煌”[10]970(顾夐《甘州子》)。灯烛在屏帏后隐约闪烁,光线透过屏帏,渐转昏暗柔和,使室内气氛更为朦胧,模糊了读者的视线,增添了神秘的美感。“背香”,是将香炉置于屏帏之后,词中如“枕障熏炉隔绣帷”[10]635(牛峤《浣溪沙》其六),“珠帘不卷度沉烟”[10]701(毛文锡《虞美人》)和“暮天屏上春山碧,映香烟雾隔”[10]1414(毛熙震《酒泉子》)。有了屏帐的阻隔,焚香的烟雾可以更加缓慢而稀疏地飘入女子休息的空间,变得隐约幽微,若有若无,除制造朦胧感和距离感,还增设了富有视觉美感的流动镜头。

(四)刻画细腻入微

花间词人对于器物观察精细,长于捉摸闺阁起居中微妙的感受体验。如,写“枕”常以“腻”字表现,“山枕腻”“腻枕堆云髻”等。腻,指光滑细腻的触感,有二解:一谓枕面材质和做工高级,表面光滑细腻;二谓女子睡眠时发髻不拆散,靠在枕上,随辗转反侧,发上油脂沾染枕面,二者在接触摩擦中产生光滑细腻的体感。以“腻”形容,颇为真切生动。再如,写香烟的升沉飘动,以“微”“细”“浓”“沉”“袅”“平”等字;写香炷燃烧中的变化,用“断”“融”“凝”“灭”“焦”等字;写香炷逐渐变成穗状和弯曲蜷缩的细条,作“香作穗”[10]95(温庭筠《更漏子》)、“香炷旋抽条”[10]1137(孙光宪《虞美人》);写灯芯的余烬在红热时结成花状物,作“灯花结碎红”[10]1382(毛熙震《更漏子》);写蜡泪的流动摇晃,则作“蜡泪无言对垂”[10]1495(毛熙震《望远行》)和“背帐风摇红蜡滴”[10]1004(顾夐《浣溪沙》)等,抓取细节,摹态写形,无不精妙,同时亦暗示了掺杂其中的女子之幽微心绪。

(五)综合运用多种感官描写

花间器物的感官方式以视觉为主,同时亦加入听、触、嗅形式的敏锐感受和精细刻画。视觉上,词人习惯选取繁复的器物意象进行罗列,对女子居室施以工笔画式的细描,造就琳琅满目的视觉效果,塑造鲜明的视觉印象。如“鸳帷罗幌麝烟销”[10]1026(顾夐《杨柳枝》)、“锦屏绡幌麝烟熏”[10]1372(毛熙震《浣溪沙》)和“水晶帘里玻璃枕,暖香惹梦鸳鸯锦”[10]17(温庭筠《菩萨蛮》)等。听觉上,时有留意器物细碎微小的声响,如“绣帘珠碎撼”[10]1484(毛熙震《酒泉子》)和“轻打银筝坠燕泥”[10]1097(顾夐《浣溪沙》),衬托出闺闱的寂寥之感。触觉上,除上述以“枕腻”描述摩擦体感,最常见的是对温度体验的书写,如前所论,花间器物敷彩设色偏好暖调,而在温度上则以冷感为主。例如“簟凉”“屏凉 ”“ 衾 寒 ”“ 炉 寒 ”“ 香 寒 ”“ 烛 光 寒 ”“ 香 冷 ”“ 金 鸭冷”“霜幄冷”“枕冷”“帐暖”和“香暖”等。器物凉热亦喻示心理感觉,屏衾转寒,烛香易冷,空闺独处,唯有冷暖自尝。嗅觉上,浓郁的香气是花间器物的标志特点。香味的来源,有熏香、花香与抽象意义的“香”。如“锦帷鸳被宿香浓”[10]633(牛峤《浣溪沙》)、“宝帐慵熏兰麝薄”[10]1405(毛熙震《木兰花》)、“露清枕簟藕花香”[10]948(顾夐《虞美人》)、“荷芰风轻帘幕香”[10]999(顾夐《浣溪沙》),又有“香帏”“香奁”和“香茵”等。暖香惹梦,馥郁沉醉,营造出既温馨热烈又迷离惝恍的居室环境。

三、闺阁器物意象的情意内涵

花间器物意象的运用,不仅满足于摹其状、塑其形,还致力于传达出人物特殊的情绪心曲,展现闺阁的日常细节与生活状态。其实现方式,包括施予器物修饰性描述、以图案意象暗示,以及将器物作为女性日常活动的陪衬和道具三种类型。

(一)以修饰性语汇烘托女性心境

首先是借用孤寂性、残败性和寒冷性的词语,包 括“泪 ”“ 尘 ”“ 寒”“ 冷”“ 凉 ”“ 残 ”“虚 ”“ 空 ”“ 寂”“孤”“销”“消”“断”和“灭”。相关意境如“垂泪滴鸳衾”[10]1013(顾夐《酒泉子》)、“罗幌暗尘生”[10]506(薛昭蕴《小重山》)、“罗幌香冷粉屏空”[10]867(欧阳炯《凤楼春》)、“寂寞流苏冷绣茵”[10]1326(阎选《浣溪沙》)、“水纹簟冷画屏凉”[10]902(和凝《山花子》)、“红烛半消残焰短”[10]1340(尹鹗《临江仙》)、“屏虚枕冷”[10]1065(顾夐《浣溪沙》)、“愁见绣屏孤枕”[10]1259(魏承班《满宫花》)和“香烬暗销金鸭冷”[10]1067(顾夐《临江仙》)等,泪滴鸳衾、屏空枕单、香冷烛残,无不昭示着女性孤冷寂寞的处境。另如“香寒”“烛 寒 ”“帘冷”“残烛”“残麝”“烟销”“香灭”“ 烬 灭”和“灯灭”等,冷寂与浓艳、幽暗与富丽,华贵与残破,热烈与衰败,两相叠加,物质的奢靡与内心的悲凄对照互映,在鲜明的反差中释放出强烈的感染力。其次是以器物图案映衬其心理。凤凰、鸾、鸳鸯、㶉鶒和豆蔻等图案意象,寓有成双成对之意。出现于两情相悦之际,可烘托欢乐甜蜜之意,如“罗荐绣鸳鸯。山枕上,私语口脂香”[10]970(顾夐《甘州子》)、“酒阑重得叙欢娱,凤屏鸳枕宿金铺”[10]826(欧阳炯《浣溪沙》)。出现于独守空帏之时,则反衬孤独寂寞之情,如“赢得一场愁,鸳衾谁并头”[10]586(牛峤《菩萨蛮》)、“鸾镜与花枝,此情谁得知”[10]70(温庭筠《菩萨蛮》)和“鸳鸯排宝帐,豆蔻绣连枝。不语匀珠泪,落花时”[10]555(牛峤《女冠子》)等。

(二)以器乐意象传递女性心曲

在艳情作品里,乐艺一般是女子取悦男性的手段,是男性作家赏玩咏写的对象,常充作烘染宴会欢乐气氛的背景,与之不同的是,花间乐器往往演绎着悲伤的基调,寄寓了特定的情思。独坐深闺,情人不归,便需要借助乐器填补寂寞,排遣愁怀。不同的弹奏方式潜藏着不同心绪:“闲抱琵琶寻旧曲”[10]389(韦庄《谒金门》),旧调重弹,是对往日情事的追忆与怀恋;“闲理钿筝愁几许”[10]1486(毛熙震《酒泉子》),随手弹弄,只为排遣与情人分别的愁苦;“捻得宝筝调,心随征棹遥”[10]1500(毛熙震《菩萨蛮》),则是以乐声寄托对远人的思念。又如孙光宪《临江仙》,写女子与情人临别前夜的场景:

暮雨凄凄深院闭,灯前凝坐初更。玉钗低压鬓云横,半垂罗幕,相映烛光明。终是有心投汉佩,低头但理秦筝。燕双鸾偶不胜情,只愁明发,将逐楚云行。[10]1158

天亮后即将与情人分别,共同度过的最后一个夜晚,两人似有千言万语,却又无从说出,只剩灯前相视,对坐无言。在此情境下,只剩埋首,“低头但理秦筝”,临别终曲,一切心事付诸指端,真切表现了女子百虑缠绵,复杂纠结的内心情愫。

(三)以器物为道具点染女性心理

器物充当媒介,细腻地刻画女性行为,摹写其微妙的心理活动与独特的性情气质。如魏承班《菩萨蛮》写男女双方相遇于宴会之上:“相见绮筵时,深情暗共知。翠翘云鬓动,敛态弹金凤。宴罢入兰房,邀人解佩珰。”[10]1250奏乐女子与男子目遇而成,两下钟情,或出于掩饰,或因为矜持,不愿直面宾客,此时乐器便成了“障眼”之物,只一味“敛态弹金凤”。再如,和凝《山花子》写闺中调笑情形:“玉腕重重金扼臂,淡梳妆。几度试香纤手暖,一回尝酒绛唇光。佯弄红丝绳拂子,打檀郎。”[10]902“红丝绳拂子”的意象,集中仅出现一次,效果却格外出彩。词人抓住佯弄拂子、打檀郎的嬉闹动作细节,尽显女子娇憨之状,亦颇有几分挑逗性、诱惑性气息。又如“镜中嗔共照”[10]1165(孙光宪《酒泉子》),写女子对镜晨妆,男子偷入共照却遭其娇嗔,捕捉了与“镜”相关的闺阁生活插曲,情趣盎然,凸显其可爱娇俏的个性。其他类似书写,如“遮语回轻扇,含羞下绣帷”[10]187(温庭筠《女冠子》),“轻扇”“绣帷”是半遮半掩的借具,穿越层层阻隔缓缓而出,展现了女子矜持含蓄的举止性情;“娇羞不肯入鸳衾”[10]892(和凝《临江仙》),则透露出其纠结犹豫、害羞生涩的心理感受;“缓揭绣衾抽皓腕,移凤枕,枕潘郎”[10]396(韦庄《江城子》),缓揭绣衾、轻抽皓腕、移开凤枕,枕藉潘郎,床笫衽席器物一连串的特写镜头,表现出女子动作之体贴温柔,内心之甜蜜欢乐,以及对男子之娇痴依恋。

(四)“闲置”与“依凭”模式

此外,器物的“闲置”和以器物为“依凭”,也是表现女性生活心态的两种常见模式。空闺寂寞,心情低落,花间女性经常懒于打理闺中器物,将其冷落闲置,如“绣衾香冷懒重熏”[10]415(韦庄《天仙子》)、“宝帐慵薰兰麝薄”[10]1405(毛熙震《木兰花》)、“懒拂鸳鸯枕”[10]172(温庭筠《南歌子》)、“懒展罗衾”[10]986(顾夐《玉楼春》)和“翠帘慵卷”[10]1301(鹿虔扆《临江仙》)等。懒拂枕席、懒薰帐被、懒展罗衾、懒卷翠帘,见其无精打采的慵懒状态。女子空待闺中,寂寞独处时,往往无心弹奏乐器,闲置的乐器时常用以表现百无聊赖、寂寞烦闷的心境。如“绿绮懒调”[10]989(顾夐《玉楼春》)、“凤箫歇,镜尘生”[10]1029(顾夐《遐方怨》)、“小窗弦断银筝”[10]1396(毛熙震《河满子》)和“山障掩,玉琴横”[10]1062(顾夐《临江仙》)等。昔日的识曲伴侣已去,调丝弄弦又更有何人赏听?故索性罢却吹箫,闲横玉琴,筝弦断掉亦不愿再续。器物还是女子凭靠的对象,借以展现其慵懒情态与无聊心绪。如,“倚屏慵不语”[10]1035(顾夐《应天长》)、“含愁独倚闺帷”[10]1388(毛熙震《清平乐》)、“闲倚博山长叹”[10]357(韦庄《归国遥》)和“画屏欹,云鬓乱,恨难任”[10]1013(顾夐《酒泉子》)。屏、帷、博山本为单薄轻巧之物,然频频援以为凭,愈加衬托了女子的娇弱无力,也更见其萎靡颓废之态。

四、结语

花间词中的闺阁器物已不再是单纯的名物,而是演化为风格化、类型化的文学意象,承载了丰富的情感内涵与文化意义。花间词内部风格类型不一,十八家存在浓艳与清丽、繁缛与疏朗之别。但若以整体的目光观照之,闺阁器物的美感质性与艺术风格,集中表现为一些突出特征。审美趋尚上,追求繁缛富赡之美、软媚轻柔之美、细小纤巧之美、精致华贵之美、艳丽鲜亮之美和清新雅致之美。艺术效果上,追求动态感、光影感、层次感、细腻促碎的笔触以及多种感官的综合体验。器物意象还充当着女性意绪的触媒、载体、象喻和外化,处处衬托暗示其情感心理与生活状态。

花间词向被视为文人词的初始成熟形态,极大程度奠定了后世关于词体本色的认知。彭孙遹认为“艳丽”是词体必须具有的本色风貌[13],王士禛认为花间词有“蹙金结绣”之妙[14],缪钺《词论》总结词的文体特质有“质轻”与“境隐”二端[15]。撮其旨要,词之本色,有意象语词轻柔纤细、艺术形式富艳精工以及传情方式婉曲含蓄等特性。诸种特性,均与器物意象的面貌相合。闺阁器物意象作为花间词的重要组成元素,彰显着典型的“花间趣味”,于其“艳丽”“香弱”本色特征的形成,起到不可忽视的作用。花间器物的意象语汇体系,也作为经典范本,在词史中得到持续广泛的复制、模仿和再生。探究花间词闺阁器物意象,对于深化词的意象研究、认知词的文体特质,以及晚唐五代的经济文化和社会生活,均有重要意义。