熔铸民族之韵

——黄安伦《c小调前奏曲》的创作特色及演奏分析

韩 宇

(杭州师范大学 音乐学院,浙江 杭州 311121)

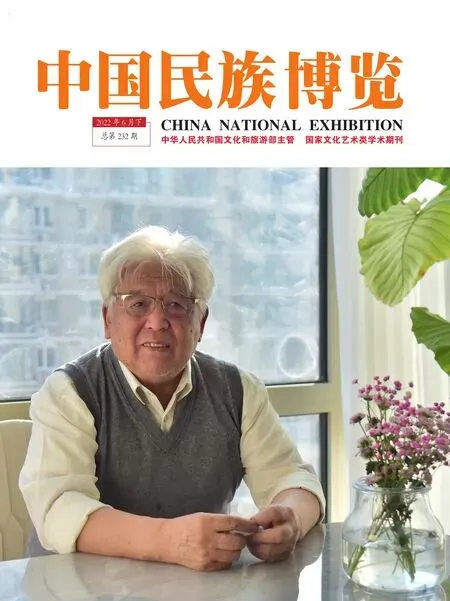

当代著名华裔作曲家黄安伦曾说,“艺术家的使命就像科学家对于物质世界的探索,会经历一个发现并证实的过程。”而他的音乐创作也体现如此,将西方创作技法与中国传统音乐语汇融合一体,作品极富个性又不乏浓厚的民族气韵,彰显他独特的创作理念。同时,他将自己定义为“中国作曲家”,致力于传播中华文化。他的作品范围涵盖器乐独奏、歌剧、声乐、合唱、交响乐等多种专业音乐领域,是中国作曲家群落中最多产的作曲家之一。

20世纪80年代,黄安伦远赴北美深造,不仅获得全额奖学金,还以“最优秀奖”在耶鲁大学获得音乐硕士学位。之后便全身心投入音乐创作之中,创作的《g小调第一钢琴协奏曲》《舞诗第三号》等作品在国际乐坛上都有很高的声誉及深远的影响,与世界许多著名交响乐团配合演出,并且多次在国内外比赛中被认定为指定演奏曲目。钢琴作品《c小调前奏曲》是《十二首前奏曲》(Op.5)中的第二首,属于黄安伦创作中较早期对中西音乐技法结合的尝试,悠长淳朴的旋律又不失磅礴大气的气势,体裁虽小却内涵丰富,从里到外都散发着独特魅力之中国韵味。

一、《c小调前奏曲》的创作背景

1949年,出生于音乐世家的黄安伦自幼便走上专业音乐的学习道路,五岁跟随父母学习钢琴,随后进入中央音乐学院附小和附中开始系统的钢琴训练,为他之后的创作打下扎实基础。文革期间,黄安伦被迫停止专业音乐学习,随学校下放到北京张家口地区进行军垦劳动。正是这段看似“劫难”的经历却是黄安伦人生的转折点。

1968年,黄安伦离开了“学院的象牙塔”到塞北地区的军垦农场与士兵和当地农民共同生活了四年之久。面对着贫瘠的土地和从大城市北京贬到郊区农村,从高等学府跌倒在农场烂泥地里的绝望境地,黄安伦并没有被现实打倒,而是激发起了心中对音乐渴望的燃燃之火。他坚持自学完成与作曲相关的课程,并拜入恩师陈紫①名下。在塞北质朴醇厚的民风以及得天独厚自然风景的熏陶下,他接触到民间音乐并糅杂进音乐创作之中,从理性角度上将中国民族五声调式与西方大小调相互渗透,运用民族和声化织体丰富全曲;在感性角度上他的作品透露着中华大地之民族魂,从实践中探索着中西音乐文化的深层次交汇。

创作于1971年的《c小调前奏曲》即是在这段峥嵘岁月中产出的,这套作品完整有十二首,其中第一、二首被收录在中央音乐学院出版社2018年出版的《黄安伦钢琴作品新编》中。第二首《c小调前奏曲》是作曲家为当时陪同下乡劳动的女友也是如今的夫人——欧阳瑞丽所写,描写了在艰苦逆境中依然对生活有着美好向往与追求的心境。在当时物质资源极度匮乏的年代,以“宣传革命样板戏”为由而来之不易的星海牌钢琴,让黄安伦对音乐、人生都有了更深层次的理解。在这不同寻常中煎熬、锤炼、成长的经历,使他的作品传递出不放弃的信念,坚韧豁达的精神气质。

二、《c小调前奏曲》的创作特色

(一)中西调式旋律的融合

旋律是音乐作品中非常重要的组成元素。《c小调前奏曲》是一首极富音乐张力和拥有饱满情绪的钢琴作品。正是因为黄安伦在他的谱曲中坚持“有调性”的创作理念,调式中的稳定音具有强大的“定心性”,使其他音具有趋向性,凝结着音乐强大的内核力最终可以源源不断地向前驱动发展。

这首作品属于黄安伦较为早期的创作,受到巴赫《十二平均律》的启发,他创作了两首同名大小调前奏曲。这首前奏曲主调为c小调,通过分析我们可以发现主旋律的调式其实也运用了中国五声调式。他这种以西方创作技法为基础又融入了中国传统调式的创作想法,可见他当时对于钢琴作品民族化的尝试。

如乐曲开头的第1~6小节是第一乐句,又可分为三小节为单位的乐节(见谱例1),全曲从主调c小调进入,并且每个小节的第一强拍都用c小调中的主和弦或下属和弦来巩固调性。而前三小节的高音旋律声部的骨干音为“G”“bE”“F”“bB”“C”,可判断为C羽五声调式;后三小节的高音旋律声部的骨干音为“C”“bA”“bE”“bB”“F”,可判断为C角五声调式。在上述举例之外,乐曲中大篇幅都使用了这样的中国传统五声调式。

谱例1

除了在调式上体现“中西融合”特点外,这首曲子还吸收了中国民歌的旋法特征。黄安伦在张家口地区生活的几年对他的创作有重要的影响,耳濡目染当地淳朴豪放的乡土民间气息,在创作中借鉴了塞北民歌的音乐元素,这首作品旋律骨干音常出现四、五度音程跳进,节奏鲜明规整,旋律气息宽广,展现了北方险峻山色和豪迈壮阔的气势。

(二)民族化和声结构的运用

黄安伦创作风格的个性标签之一,就是将民族性风格语汇深深融入自己的血液之中。在这首作品中,他大量使用了不同于西方规整和弦的五声性调式和声结构,以突出民族风格的色彩为主要方面。例如使用了具有五声性色彩的四、五度结构的音程以及它们的复合和弦等。这种民族化和声结构,使作品具有独特浓郁的中国民族风格。

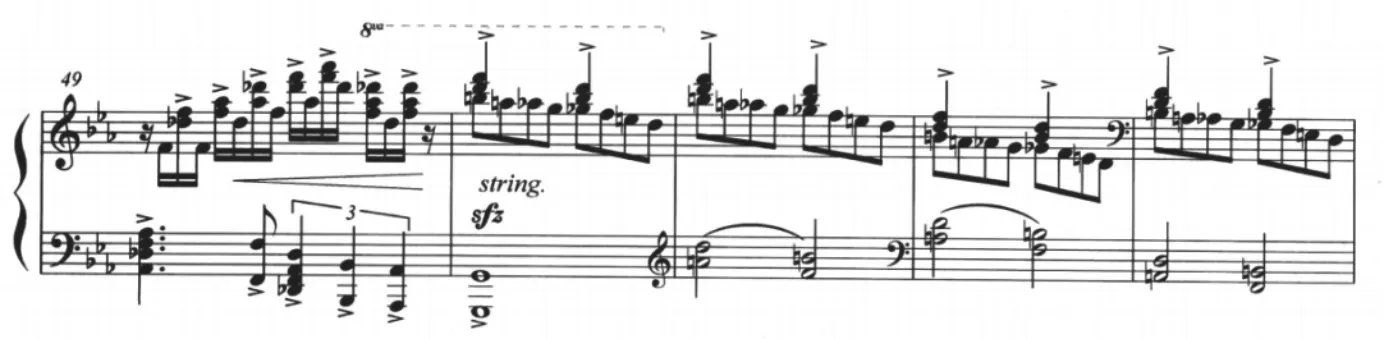

在作品第51~53小节处(见谱例2),连续下行进行的纯四度音程与带有不协和色彩的增四度音程在低音声部中出现,搭配上方声部半音阶化的级进下行和音乐术语“string(拉紧)”须达到的饱满情绪,体现现代音乐的风格特点,还营造了在逆境中紧张不安的氛围。

谱例2

除四度音程使用外,还使用了被称为“琵琶和弦”的叠置和弦,即包含根音上的一个纯四度与纯五度,也可省略一个八度重复音,从而形成特殊又规律的和弦结构。如作品第13小节中(见谱例3)上声部的和弦由两个相邻大二度关系的纯四度音程叠加构成,下声部为省略八音的琵琶和弦,同时旋律音高呈二度或五度的关系交替下行,巩固传统五声调性,可见作曲家在结构编排上的思考。

谱例3

(三)三部性结构的布局

三部性结构基于自然属性的陈述、转折与再现的结构形态完美地呈现出对称与平衡。三部性原则的结构是音乐作品创作中较为常用的结构之一,也被广泛应用在各类体裁和类型的艺术作品里。《c小调前奏曲》的结构为带再现的三段曲式,具体可以分为A =A20(a6+b8+c6)+B37(d8+d’9+e8+e’5)+连接8+A’22(a’6+b’12+c4)。三个段落各司其职,通过主题呈现、中段对比、再现主题,加上旋律的推进发展,让我们更加清晰直观地“听到”作曲家是如何在作品里抒发情感,牵动着每位听众的心。

A段主题开门见山,高音旋律在左手分解和弦的衬托下徐徐展开,似对情人爱意的娓娓诉说。b乐句由a乐句分裂、模进而成并加厚了织体,在节奏发展上更为紧凑。c乐句从极强到弱的力度标记以及拉长的节奏形态,为接下来对比中段作了铺垫。B段情绪发生剧烈变化,旋律转为低声部,空拍加三个十六分音符的节奏型展现更为急迫的动态效果,抒发作曲家内心挣扎想要挣脱困境的心绪。再现A段结构稍有扩充,旋律素材来源于呈示段并加厚成柱式和弦,整体气氛热烈,展现了对爱情炙热的心以及对未来生活的美好向往。《c小调前奏曲》用这样戏剧化的三部性结构展现不同主题形象对应的情绪,增强作品的叙事性。

三、《c小调前奏曲》的技术难点诠释

钢琴演奏是一个二度创作的过程,在对音乐文本理解上通过扎实的演奏基础以及灵活的演奏方法转变为有自己独特理解与认知的音乐外在表现。在弹奏过程中我们通常会遇到一些技术难点,笔者对此作品的一些演奏难点进行了总结及分析。

(一)十六分音符的快速跑动

在这首作品辽阔悠长的旋律下面,作曲家谱写了快速跑动的十六分音符作为伴奏层,两者关系相辅相成,不同十六分音符的伴奏织体对整体乐思的推动发展起到画龙点睛的作用。

开头第1~12节,左手为十六分音符的分解和弦式伴奏织体,甜美柔和地诉说着爱意。在弹奏过程中要用慢触键展现出柔情,配合手腕运动的每个音要注意流动感,增强音乐的线条性。到了第21~49小节时,画风一转,由左手的旋律音来填补右手伴奏空缺的十六音符(见谱例4),速度变快且不断转调,营造紧张的氛围。这段是演奏的难点,尤其是第24、46等小节上单音加双音弹奏的准确性和推动感上都需要多加练习,要加强三关节的抬指以及用“甩”的方法把音衔接在一起。

谱例4

从第58~62小节开始,左手变为六连音琶音式伴奏织体,从高到低倾注而下,加上右手加厚的柱式和弦旋律,似中国雄伟壮观的瀑布,气吞山河、奇伟磅礴。在演奏时要注意琶音的准确性,下键扎实坚定,演绎出民族大气风范。

(二)具有爆发力的和弦

为展现这首曲子汹涌澎湃的热烈情绪,作曲家在创作中运用了大量带有重音记号的和弦来增强音乐画面感。这种被作曲家明确标记力度及情绪的和弦蕴含着强大的爆发力,源源不断地输送力量支撑起整部作品,形成气魄恢弘的钢琴史诗。在单独练习时应当熟悉每个和弦的把位位置,保证和弦质量,调整因不同手指长短造成的“下键整齐”问题。同时要做到“整体放松,局部紧张”的控制,力量在肩、臂、手腕一体化的放松状态下输送至站立的掌关节和指尖上。之后运用“贴键”的触键方式借用背部肌肉和整个大臂快速果断地将和弦“送”出去,弹完后还要做到迅速地放松才能使音色透亮出来,留有余韵。

和弦还有渲染音乐色彩的功效,这首曲子运用了许多带有民族和声化结构的和弦以及将主旋律加厚的柱式和弦,构成一幅绚烂多彩的塞北景象。在弹奏带有主旋律的柱式和弦时要将和弦“抓”在手上,手掌微微倾斜使得小指更稳地站立从而能够突出高音旋律音,用更深的长气息和手腕自然连接将旋律句演绎出线条感和深沉宽广的爱意。

(三)连续八度进行

八度技术是钢琴演奏技术中难度最高的技术之一,展现了演奏者的高超技艺。《c小调前奏曲》中有三处连续八度的快速跑动,属于旋律间的连接部分也抒发了作曲家对情绪的宣泄。

在演奏时,连续的八度很容易受制于演奏者手的大小,对手指舒展度以及手掌大小有着较高要求。对于手较小的演奏家弹奏八度时很容易造成肌肉紧张或碰错音的现象,所以应当先尽量将手腕放松,感受以指尖为支撑点,以肩膀、手臂、手腕为一体的力量,然后进行一音到多音的组合练习,最后利用大臂牵引的挥动以及在气息和身体的支撑下,将手掌平移把整个大的旋律线条连接起来。在八度准确性练习上,可以将八度拆分练习,即先将高声部的旋律线用五指(手大可选择四指)连接起来,再单独练习一指的低声部旋律线,这样可以帮助手指熟悉键盘位置,提高其准确性。此外,还应该让小指微微直立触键突出高音的音色,做出情绪推动上的变化。

四、结语

塞北群山的寂寥与荒凉,熄灭不了黄安伦对美好未来生活的渴望与憧憬。经历这段特殊的时代背景与历程,黄安伦耳濡目染华夏大地的民族气息,把赤子之心与博爱情怀作为创作初心,将民族风格语汇与西方传统作曲手法融会贯通,谱写的作品蕴含了丰富的中国民族音乐特色,使之在世界民族音乐舞台上拥有一席之地。黄安伦以“弘扬中华文化”为己任,创作出许多高质量的“中国风格”作品。《c小调前奏曲》就是其中优秀的代表作之一,运用我国特有的民族调式、“琵琶和弦”和声结构,加上戏剧化的结构发展,展现的是我国民族之韵。在作品里也囊括了很多钢琴技巧,为演奏家提供了技巧展示的空间。