农民工的工作稳定性与永久迁移意愿

周闯

(东北财经大学 经济学院,辽宁 大连 116025;东北财经大学 劳动就业与人力资本开发研究中心,辽宁 大连 116025)

1 引言

改革开放以来,中国经历了史无前例的劳动力乡城迁移过程,大量农村剩余劳动力进入城市工作,但这些劳动力在城市沉淀实现永久迁移的比例不高,形成了庞大的亦农亦工群体。是什么原因导致农民工永久迁移的比例不高?与发达国家劳动力以永久迁移为主的模式不同,发展中国家暂时性迁移的期间要更长[1],新迁移经济学[2]和双重劳动力市场理论[3]对这种现象给出了解释。前者认为暂时性迁移是增加家庭就业和收入的收益最大化策略,后者则认为劳动力市场分割使迁移劳动力只能在次级劳动力市场工作,较低的工资收入无法使其实现永久迁移。两种理论对农民工较低的永久迁移比例都能给出一定程度的解释。随着生产率的提升,农村本地的资源禀赋无法继续支撑农民获得更高的收入,剩余劳动力外出务工就成为增加家庭就业和收入的收益最大化策略,但受到城乡分割户籍制度以及自身人力资本不足的限制,外出劳动力只能长期在城市次级劳动力市场从事简单的体力性重复劳动,无法通过工作经验的积累获得更高的收入而实现永久迁移。

国内学者对农民工永久迁移比例较低成因的探讨沿两个方向展开。一类以新迁移经济学理论为基础,从农民工理性选择的视角探讨农民工的社会资本[4]、政治资本[5]、人力资本[6-7]以及土地权益[8-9]等因素对农民工迁移的影响。另一类是以双重劳动力市场理论为基础,从制度视角探讨户籍以及由此所引申出的城乡二元分割在农民工迁移中的阻碍作用[10-13];当然,两类研究并非完全割裂,制度因素也是农民工理性选择的重要考量因素[11]。基于户籍制度阻碍农民工迁移,抑制城镇化的观点,政府于2014年开始了新一轮的户籍制度改革,取消“农业户口”和“非农业户口”之分,统一改为居民户口,并通过居住证制度剥离户籍与城镇基本公共服务的关联,使农民工在不放弃农村土地权利的同时,能够享受城镇的各项公共服务。可以预期,随着户籍制度改革的大力推进,制度因素对农民工永久迁移的影响将会越来越小,因此,深入分析农民工永久迁移的非制度性影响因素将会更具现实意义。

在农民工永久迁移的非制度性影响因素中,就业无疑应该排在首位。通过就业质量的改善实现经济的城市融合,进而带动社会和心理等其他方面的融合,将会显著提升农民工永久迁移的可能性[14]。如何提升就业质量,工作转换是重要的途径。依据搜寻匹配理论,工作转换是劳动力市场资源实现有效配制的途径,工人通过匹配、离职以及重新匹配,最终获得生产率最大的工作[15]。然而,搜寻匹配理论适用于一体化的劳动力市场,在二元分割城市劳动力市场中,农民工的工作转换很难用搜寻匹配来解释。由于农民工主要在次级劳动力市场就业,其工作转换更多是被迫性的转换,而且转换较为频繁[16-17],导致农民工就业具有不稳定的特征,对农民工工资收入的增长形成了阻碍[18-19],抑制了农民工就业质量的提升[20]。因此,不稳定的就业对农民工永久迁移将会产生阻碍作用。

已有研究探讨了就业稳定性对农民工迁移的影响,比如,石智雷和朱明宝基于武汉市农民工调查数据,采用就业区域稳定性、就业职业稳定性和劳动合同的签订界定就业稳定性,分析了三者对农民工城市身份认同和城市长居意愿的影响[21];谢勇基于江苏省的调查数据,采用更换就业城市的频率、更换工作单位的频率、现职的就业持续时间、劳动合同签订界定就业稳定性,分析了这些指标在促进农民工经济、社会和心里融合的作用[22];孙学涛等基于辽宁省的调查数据,采用就业区域稳定性和就业职业稳定性界定就业稳定性分析了其对以认知能力、心理因素和社会环境感知测度的社会整合程度的影响及反向作用关系[23]。袁方和安凡所基于广东省的数据,以是否签订劳动合同、在当前企业的工作年数、平均每份工作的持续时间界定就业稳定性,分析了就业稳定性通过农民工的市民身份认同最终对消费所产生的影响[24]。

上述研究加深了就业稳定性促进农民工城市迁移所发挥的积极作用的理解,但有几个问题需要进一步修正和探讨。第一、已有研究所采用的数据多为2014年或以前年份的数据,无法考查2014年新一轮户籍制度改革之后的状况,并且多为地区性数据,所得结论的代表性值得商榷,本文采用国家卫生健康委2016年和2017年的全国流动人口动态监测调查数据进行分析,所得结论将更具实效性和代表性。第二,已有研究关于就业稳定性的定义过于分散,就业稳定性的关键是以雇佣关系稳定所体现的工作稳定性,因此本文将焦点单独聚焦于工作稳定性,采用劳动合同类型加以界定,这种以法律关系约束的工作稳定性更具现实和政策意义。第三、已有研究多通过指标的构建分析就业稳定性对农民工实际融合程度的影响,少数研究分析了就业稳定性对农民工长期居住意愿的影响,但没有关注其在户籍转换意愿方面所发挥的作用,并且这些研究基本没有涉及就业稳定性影响农民工永久迁移意愿的机制,本文将同时从户籍转换和长期居住两个方面探讨农民工的永久迁移意愿,并且进一步给出工作稳定性影响农民工永久迁移意愿的机制。

2 研究假设的提出

就业稳定性的增强能够增加农民工的工资收入[18-19],同时会促使雇主为农民工提供养老保险和医疗保险等社会保障[25],更高的工资收入以及更好的社会保障促进农民工消费水平的增加[26-27],使农民工可以更深刻地感受城市生活,更深入地融入城市环境,从而提升永久迁移意愿。基于以上分析,本文提出第一个待验证的假设:

假设1:工作稳定性通过收入和社会保障能够间接提升农民工的永久迁移意愿。

工作稳定降低了农民工因失去工作而导致的收入中断风险,增加了农民工的持久收入,为获得更高的未来收入,农民工更倾向于能够实现永久迁移。此外,依据持久收入的消费理论,持久性收入的增加将会促进农民工的消费,进而提升农民工的永久迁移意愿。除更高的持久收入外,工作稳定性还使农民工有更多的机会参与社会活动,有利于社会关系网络的建立,而关系网络的依附性能够提升农民工的永久迁移意愿。最后,工作稳定性缓解了农民工在不断工作转换之中的忧虑,使其可以更好地体验城市生活,加之工作稳定性所体现的工作优越感能够增强其身份认同感,身份认同感的增强无疑将会提升农民工的永久迁移意愿。基于以上分析,本文提出第二个待验证的假设:

假设2:除去收入和社会保障外,工作稳定性本身也能够增强农民工的永久迁移意愿,其作用机制主要体现为持久收入的预期、社会参与的加深以及身份认同感的增强。

农民工群体是异质性较强的群体,一个明显的特征是代际异质性,新生代农民工的城市融入程度要明显高于老一代农民工[28]。老一代农民工的归乡意愿强烈,在城市工作的目的只是挣取更多收入,最终还是要返回农村生活,他们更看重当期收入,工作稳定性所体现的持久收入、社会参与以及身份认同对其永久迁移意愿的影响较小。与老一代农民工不同,新生代农民工更向往城市的工作和生活,他们未来不想也不愿回到农村生活,具有更强的城市定居意愿,在这种情况下,工作稳定性对新生代农民工永久迁移意愿的直接影响会更加明显。据此,本文提出第三个待验证的假设:

假设3:工作稳定性对新生代农民工永久迁移意愿的直接影响要强于对老一代农民工的影响。

高教育程度的农民工能够获得更高的收入,在工作稳定的情况下,具有更高的持久收入预期。此外,根据专业人力资本理论,高教育程度农民工接受新知识和新技能的能力更迅速,对其开展培训的成本更低,企业更倾向于对高教育程度农民工进行专业培训[29],并且从培训收益的角度来看,为避免培训后农民工离职导致的收益损失,用工企业提供的培训机会将更多地聚集于雇佣关系稳定的农民工上,因此在高教育程度农民工中,工作稳定的农民工能够获得更多的培训机会,从而具有更高的持久收入预期,更多的社会参与机会和更强的身份认同。在低教育程度农民工中,受到培训成本的约束,工作稳定的农民工相对于非稳定的农民工获得的培训机会并不多,工作稳定在促进其永久迁移意愿提升上的作用要更小。据此,本文提出最后一个待验证的假设:

假设4:工作稳定性对高教育程度农民工永久迁移意愿的直接影响要强于对低教育程度农民工的影响。

3 数据来源、模型设定及变量统计

3.1 数据来源

分析所使用的数据来自国家卫生健康委开展的全国流动人口动态监测调查,为保证结果的稳健性,本文采用2016年和2017年两个年度的数据进行分析。流动人口动态监测调查包含32个省级单位,采用了分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,调查对象为调查前一个月前来本地居住、非本区(县、市)户口的男性和女性流动人口。本文分析的对象为农民工群体,因此在样本选取中仅保留户口性质为农业或者农业转居民以及流动原因是务工经商的流动人口。调查对农民工的就业身份进行了区分,分为“有固定雇主的雇员”、“无固定雇主的雇员”、“雇主”、“自营劳动者”和“其他”四类,雇佣关系的稳定性仅体现在受雇群体中,因此,本文的分析仅保留就业身份为“雇员”的农民工,最终得到两年的样本量分别为56082和57908。

表1 长期居住意愿和户籍转换意愿调查问题和回答选项的设定

本文的核心被解释变量是农民工的永久迁移意愿,采用长期居住意愿和户籍转换意愿两个指标衡量。表1给出了两个年份调查中关于长期居住意愿和户籍转换意愿的问题和回答选项。在长期居住意愿上,2016年明确界定长期居住的年限为5年以上,2017年则对今后一段时间打算留在本地的具体居住年限设置了更为详细的回答选项。为保持长期居住意愿变量界定的统一性,本文将长期居住意愿这一变量设定为二元变量,如果个体打算在本地居住的年限在5年以上,变量的取值为1,否则取值为0。在户籍转换意愿上,2016年和2017年的问题和回答选项设定一致,本文将户籍转换意愿也设定为二元变量,如果被调查者的回答选项为愿意,变量的取值为1,否则取值为0。本文的核心解释变量为工作稳定性。流动人口动态监测调查询问了调查对象与工作单位(雇主)签订的劳动合同类型,分为“有固定期限”、“无固定期限”、“完成一次性任务”、“试用期”、“未签订劳动合同”和“其他”六类,以合同类型所体现的雇佣关系稳定性来看,“有固定期限”的合同所体现的雇佣关系要更加稳定,因此将“有固定期限”的雇佣关系界定为稳定工作,而将其他五类界定为非稳定工作,在分析中设定“工作稳定”变量,工作稳定时取值为1,非稳定时取值为0。

表2 工作稳定和工作非稳定农民工永久迁移意愿的差异

表2给出了工作稳定农民工和工作非稳定农民工在户籍转换意愿和长期居住意愿上的差异。从统计数据来看,2017年农民工具有在流入地生活超过5年打算的比例明显低于2016年,主要原因在于,2016年对农民工是否打算在流入地长期居住的选项要更少,那些打算在流入地长期居住,但时间不超过5年的人,也只能选择第1个选项,从而产生了更高的长期居住比例。户籍转换意愿问题和回答选项的设定在两个年份保持一致,因此统计数据具有可比性,与2016年相比,2017年具有户籍转换意愿的农民工比例要更高。按工作稳定性来看,无论是2016年还是2017年,工作稳定农民工的户籍转换意愿和长期居住意愿都要高于工作非稳定农民工,并且差异显著,说明工作稳定性有助于提升农民工的永久迁移意愿。由于两类农民工在个体特征、家庭特征、就业环境以及居住地等方面都存在差异,为得到工作稳定性对农民工永久迁移意愿的影响,需要采用计量方法控制这些差异进行更深入的分析。

3.2 计量模型的设定和变量的统计描述

为分析工作稳定性对农民工永久迁移意愿的影响,建立如下的计量模型:

(1)

(2)

(3)

(4)

其中,citywill表示永久迁移意愿(长期居住意愿或户籍转换意愿),stable表示工作稳定性,income表示收入,insurance表示社会保障,X表示影响永久迁移意愿的其他控制变量。模型(1)不包含收入和社会保障变量,stable前的系数α1体现了工作稳定性对农民工永久迁移意愿的总影响,模型(4)包含收入和社会保障变量,stable前的系数β1体现了工作稳定性对农民工永久迁移意愿的直接影响。将模型(2)和模型(3)代入模型(4)并与模型(1)相对比,可以得到α1=β1+β2λ1+β3κ1,如果本文提出的假设1成立,α1和β1应为正值,并且α1要大于β1,β2λ1和β3κ1分别为工作稳定性通过收入和社会保障对永久迁移意愿的间接影响,都应为正值,二者之和等于α1-β1。实践中,如果β2和λ1都显著,可以判断工作稳定性通过收入所产生的间接效应显著,如果二者并不都显著,可以采用中介效应Sobel检验判断其显著性[30],工作稳定性通过医疗保险所产生的间接效应是否显著可采用同样的方法加以判断。结合调查数据提供的信息,income采用农民工月收入、insurance采用农民工城镇职工医疗保险的参与来度量。X包含了农民工的个人和家庭特征、就业的单位类型、就业的行业等变量。除采用普通最小二乘法对模型加以估计外,为避免工作稳定农民工和工作非稳定农民工特征差异过大导致的样本选择偏误,本文进一步采用倾向分匹配方法对两类农民工进行1对1匹配,采用匹配后的样本再进行最小二乘回归,匹配的倾向分根据Probit模型得到。此外,采用匹配后样本的最小二乘回归需要考虑匹配后个体的权重,而中介效应Sobel检验无法考虑权重问题,因此在基于匹配后样本进行回归分析时,间接效应的显著性主要通过比较包含收入和社会保障前后两个回归中工作稳定性变量系数的变化,以及相应系数的显著性可以判断。

个人和家庭特征包括农民工的年龄、受教育程度、是否已婚、配偶是否随迁、随迁子女数、户籍地留守子女数、流动范围以及住房类型。其中,流动范围分为跨省迁移、省内跨市和市内跨县三类;住房类型根据调查问题“您现住房属于下列何种性质?”得到,并将选项分为五类,将自购商品房、自购保障性住房、自购小产权房和自建住房统一归为自有住房。单位类型分为个体工商、国有部门(包括机关事业单位、国有及国有控股企业和集体企业)、私营企业、外资企业(包括港澳台独资、外商独资和中外合资)以及其他五个类别;行业按照农民工就业的行业分布分为制造、建筑、批发零售/住宿餐饮、居民服务和其他五个类别。最后,模型中加入省份虚拟变量以体现永久意愿的地区差异。

表3给出了变量的统计描述。与2016年相比,2017年农民工签订固定期限合同的比例增加了3.8个百分点,工作稳定性有所增强,月收入增加353元,城镇职工医疗保险的参保比例增加6.9个百分点。将工作稳定和非稳定两类农民工对比来看,工作稳定农民工的月收入和医疗保险的参保比例明显高于工作非稳定农民工,说明工作稳定性增加了农民工的月收入和医疗保险参保的可能性,因此,工作稳定性可能会通过月收入和医疗保险的参保间接对永久迁移意愿产生影响。从影响永久迁移意愿的其他因素来看,工作稳定农民工的平均年龄要更低、教育程度更高,具有更高的跨省迁移比例,并且由于工作稳定农民工的年龄更低,导致已婚和配偶随迁的比例较低,迁移地子女的数量也较少;两类农民工拥有自住房的比例相当,但工作非稳定农民工租住私房的比例更高,主要在于工作非稳定农民工配偶随迁的比例较高;从就业的部门和行业来看,工作稳定农民工在制造业就业的比例,在国有部门、私营企业和外资企业就业的比例要高于工作非稳定农民工。工作稳定和非稳定农民工在个人和家庭特征、单位类型以及行业上存在明显差异,说明这些特征对农民工的工作稳定性存在影响,同时这些因素对农民工的永久迁移意愿也可能存在影响,因此,为避免因遗漏变量导致的工作稳定性的内生性,有必要在回归中对这些特征加以控制。

表3 变量的统计描述

4 实证结果分析

4.1 工作稳定性对永久迁移意愿影响的OLS回归结果

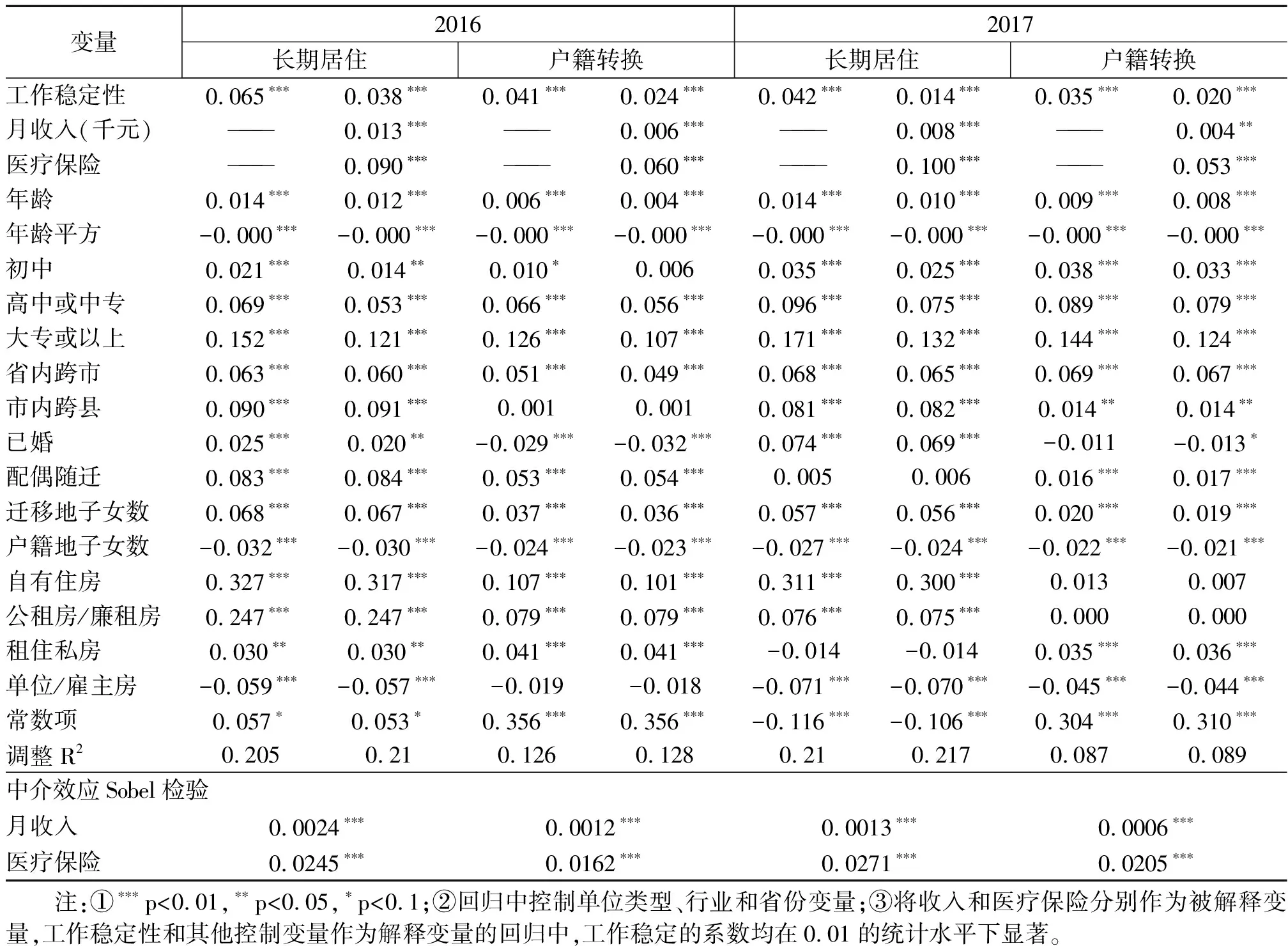

表4给出了长期居住意愿和户籍转换意愿影响因素的OLS回归结果。在不包括收入和医疗保险的回归中,工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿存在显著的影响。在包含了收入和医疗保险的回归中,工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿的影响程度下降,但依然显著,中介效应的Sobel检验表明,工作稳定性通过收入和医疗保险产生的间接影响都显著,至此,本文提出的假设1和假设2的前半部分得以验证。

从其他影响因素来看,农民工的长期居住意愿和户籍转换意愿随着年龄的增长呈现先增后减的倒U趋势,年龄较大的农民工,在城市工作的主要目的是赚取更高的收入,长期居住意愿和户籍转换意愿都并不强烈,年龄较小的农民工,在城市生活的时间不长,未来工作和生活存在较大的不确定性,长期居住意愿和户籍转换意愿也不强烈。教育程度对长期居住意愿和户籍转换意愿具有正向影响,教育程度越高的农民工,学习新知识,接受新事物的能力越强,越能适应城市的工作生活,永久迁移意愿也越强烈。与跨省迁移的农民工相比,省内迁移农民工的长期居住意愿和户籍转换意愿更强烈,并且市内跨县迁移农民工的长期居住意愿最强烈,省内跨市迁移农民工的户籍转换意愿最强烈。子女随迁的农民工具有更强的长期居住意愿和户籍转换意愿,但户籍地留守子女的数量则降低了长期居住意愿的户籍转换意愿。在迁移地拥有住房能够增加农民工的长期居住意愿,但对户籍转换意愿影响的结论不明确。

表4 长期居住意愿和户籍转换意愿影响因素的OLS回归结果

表5 处理组与控制组的匹配程度

4.2 倾向分匹配下工作稳定性对永久迁移意愿影响的回归结果

为解决可观测因素引起的样本选择偏差问题,采用一对一倾向分匹配方法进行分析。将工作稳定性对所有解释变量进行Probit回归,预测每个个体获得稳定工作的概率作为倾向分,将稳定工作农民工作为处理组,工作非稳定农民工作为控制组,按照倾向分进行一对一匹配,采用匹配后的样本进行普通最小二乘回归。表4给出了一对一倾向分匹配方法得到的处理组和控制组匹配程度的指标。匹配后度量整体匹配程度的指标明显改善,Pseudo R2、变量偏差的均值和中位数明显下降,Rubin’B下降至合理值之下,匹配变量方差比处于非合理区间的比例也明显下降。

表6 基于匹配样本的长期居住意愿和户籍转换意愿影响因素的回归结果

表6给出了基于匹配后样本得到的农民工长期居住意愿和户籍转换意愿影响因素的回归结果。可以发现,在包含月收入和医疗保险后,工作稳定性的系数明显下降,并且月收入和医疗保险的系数都为正值,这一结论与非匹配样本OLS的回归结果一致,其他变量对长期居住意愿和户籍转换意愿的影响趋势也与非匹配样本OLS的回归结果基本相同,因此,本文所得结论对于可观测因素引起的样本选择偏差问题是稳健的。

4.3 内生性问题的讨论

采用倾向分匹配方法能够解决可观测因素导致的工作稳定性选择偏差问题,但无法从根本上解决工作稳定性的内生问题。内生性来源于三个方面,一是遗漏重要的解释变量,尽管依据数据提供的信息已经尽可能多地在回归方程中加入了控制变量,包括个人和家庭特征、单位类型、行业类型以及地区因素等,但依然可能遗漏了既影响长期居住意愿和户籍转换意愿又影响工作稳定性的变量。二是反向影响问题,即长期居住意愿和户籍转换意愿对工作稳定性的反向影响。从理论上来看,那些具有强烈长期居住意愿和户籍转换意愿的农民工,更可能努力工作,获得稳定工作,因此反向影响问题确实存在。三是,解释变量的度量误差,即工作稳定性的度量误差问题。对于前两个方面因素导致的内生性问题,较为理想的解决方法是工具变量法,即寻找到那些只对工作稳定性存在影响,但不影响长期居住意愿和户籍转换意愿的变量作为工具变量。长期居住意愿和户籍转换意愿都是个体层面的变量,个体层面的变量或多或少对其都会产生影响,因此很难从个体层面上寻找到合适的工具变量。宏观层面上对农民工工作稳定性具有影响的变量,通常也会影响到长期居住意愿和户籍转换意愿,比如宏观环境会影响农民工的工作稳定性,但同时会影响农民工的生活成本,进而间接影响长期居住意愿和户籍转换意愿,而数据中又没有关于农民工生活成本方面的信息,无法在回归中加入该类信息进行控制。此外,农民工对居住地的宏观环境也会有所感知,并据此做出是否长期居住和户籍转换的判断,宏观经济环境也会直接影响长期居住和户籍转换意愿。无论是从个体层面还是宏观层面,理想的工具变量都较难确定。考虑到只是出于稳健性检验的目的,本文构建区(县)稳定就业比这一指标作为工具变量,由区(县)中工作稳定的农民工数量除以全部农民工数量得到,该指标会直接影响农民工工作稳定的可能性,同时由于该指标属于宏观层面指标,对农民工的长期居住意愿和户籍转换意愿会产生一定的影响,严格来讲并不符合工具变量的要求,但考虑该指标并不容易被农民工所直接感知,对长期居住意愿和户籍转换意愿的影响程度可能会较小,基于这样的考虑,本文将其作为工具变量进行内生性的稳健性检验。

表7给出了基于匹配前样本两阶段OLS的估计结果。可以发现,在不包含月收入和医疗保险的情况下,工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿都存在显著的正向影响,在包含了月收入和医疗保险后,就业稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿的直接影响程度下降,并且除对2017年长期居住意愿的直接影响变得不再显著之外,对2016年的长期居住意愿和户籍转换意愿以及2017年的户籍转换意愿的直接影响依然显著,因此依然可以做出判断,工作稳定性对农民工的永久迁移意愿具有直接影响,并且通过收入和医疗保险产生间接影响。

表7 基于匹配前样本两阶段OLS的估计结果

表8给出了基于匹配后样本两阶段OLS的估计结果,可以发现,工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿的影响趋势与匹配前样本得到的趋势基本相同,工作稳定性影响永久迁移意愿的直接效应和间接效应路径依然存在。

表8 基于匹配后样本两阶段OLS的估计结果

内生性问题的第三个方面是解释变量的度量误差问题。尽管被解释变量的度量误差只会导致估计效率的损失,不会对估计结果产生明显的偏误,但出于稳健性检验的目的,本文依然从长期居住意愿和户籍转换意愿两个被解释变量的度量误差以及解释变量工作稳定性的度量误差两个角度加以考虑。依据2017年调查关于居住意愿和户籍转换意愿回答选项的多样性,将这两个变量重新设定为多元选择形式。具体来看,结合“如果您符合本地落户条件,是否愿意把户口迁入本地?”这一回答选项中的“愿意”、“不愿意”和“没想好”,分别将户籍转换意愿变量的取值设为“3”、“1”和“2”。结合“今后一段时间,您是否打算继续留在本地?”和“如果您打算留在本地,您预计自己将在本地留多久?”两个问题的回答选项重新设定长期居住意愿变量的取值,如果第一个问题的回答选项为“否”和“没想好”,将长居意愿这一变量赋值为“1”和“2”,如果对第一问题的回答为“是”,对第二个问题的回答为“1-2年”、“3-5年”和“没想好”,长期居住意愿变量赋值为3,而回答为“6-10年”、“10年以上”和“定居”,长期居住意愿变量赋值为4。关于工作稳定变量取值的设定,扩大稳定工作的定义范围,将无固定期限的合同也纳入稳定工作。表9给出了变量概念重新界定下的回归结果。可以发现,无论是基于匹配前样本还是匹配后样本的回归结果,工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿都具有显著性的影响,并且在控制了收入和医疗保险后,工作稳定性所产生的正向效应有所下降,因此,本文所得结论对变量的度量误差是稳健的。

表9 变量重新界定下工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿的影响

5 工作稳定性影响永久迁移意愿的机制和异质性

5.1 工作稳定性影响永久迁移意愿的机制

在去除掉通过收入和社会保障参与的间接影响之后,工作稳定性对农民工永久迁移意愿的影响仍然显著,一个较为直接并且显而易见的解释是工作稳定性通常代表着更为稳定的收入预期,能够增加农民工的持久收入,持久收入的增加会直接提升农民工的永久迁移意愿。除持久的收入预期外,工作稳定性是否还体现着其他的一些机制呢?为此,本文进一步从社会参与和社会认同两个角度分析工作稳定性对永久迁移意愿的影响,对假设2的后半部分进行验证。2017年的流动人口监测调查数据提供了流动人口社会融合的信息,社会参与变量的信息来自于“2016年以来您在本地是否参加过以下组织的活动?”这一问题,如果农民工参加过“工会”、“志愿者协会”、“同学会”、“老乡会”、“家乡商会”以及“其他”任何一项活动,社会参与变量的取值为1,如果任何一项活动都没参加过,社会参与变量的取值为0。身份认同变量来自于农民工“是否觉得自已是本地人”这一问题,如果农民工的同意程度为“基本同意”或“完全同意”,身份认同变量的取值为1,否则取值为0。机制检验的方程如下:

(5)

其中,canyu表示社会参与,rentong表示社会认同,Z包含了收入、医疗保险以及其他控制变量,a1c2表示工作稳定性影响永久迁移意愿的社会参与机制,而b1c3表示社会认同机制。

表10 工作稳定性影响永久迁移意愿的机制:社会参与和身份认同

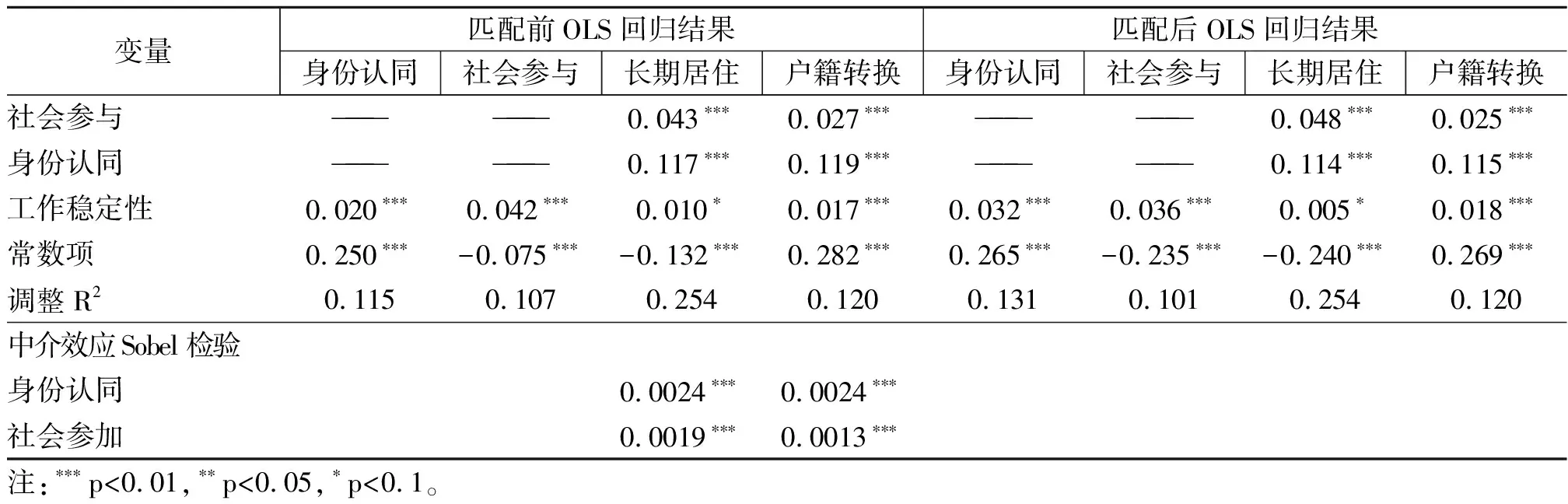

表10给出了机制检验的结果。可以发现,无论是采用匹配前的样本还是匹配后的样本进行回归,工作稳定性对社会参与和社会认同都具有显著影响。在长期居住意愿和户籍转换意愿方程中加入社会参与和社会认同两个变量后,工作稳定性变量的系数仍然显著,并且与表4和表6给出的基于2017年数据的回归结果加以对比,发现工作稳定性的系数要更小,并且社会参与和社会认同两个变量的系数显著为正,说明工作稳定促进永久迁移意愿的社会参与机制和社会认同机制存在。进一步,基于匹配前样本的中介效应Sobel检验的结果表明,尽管机制效应的绝对程度较小,却显著存在。最后,在考虑了社会参与和社会认同两种机制后,工作稳定性变量的系数依然显著,这也为工作稳定性影响永久迁移意愿的持久收入机制提供了辅证。综合以上分析,可以认为假设2的后半部分得以验证。

5.2 工作稳定性影响永久迁移意愿的异质性

表11 工作稳定性对长期居住意愿和户籍转换意愿影响的代际差异

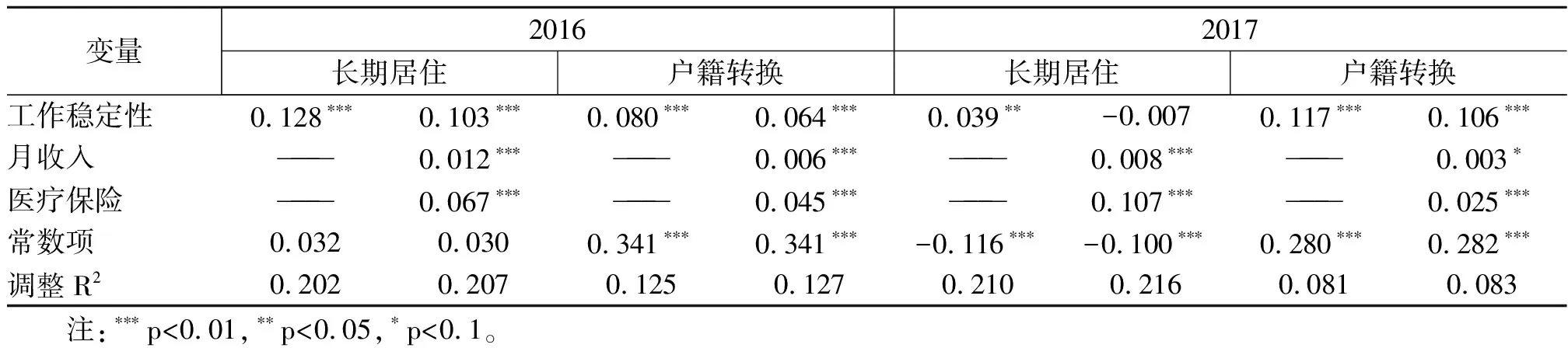

为分析工作稳定性对农民工永久迁移意愿影响的代际差异,本文将1980年之前出生的农民工划为老一代,1980年(包括1980)后出生的农民工划为新生代,进行分样本回归分析。表11给出了回归结果。可以发现,无论是采用2016年的数据还是2017年的数据,工作稳定性对新生代农民工长期居住意愿和户籍转换意愿的直接影响依然显著,但对老一代农民工户籍转换意愿的直接影响都不显著,在2016年时,对老一代长期居住意愿的影响显著,但在2017年变得不显著。两代农民工对比来看,工作稳定性对新生代长期居住意愿和户籍转换意愿的影响程度都要大于对老一代的影响,因此,本文提出的假设3得以验证。

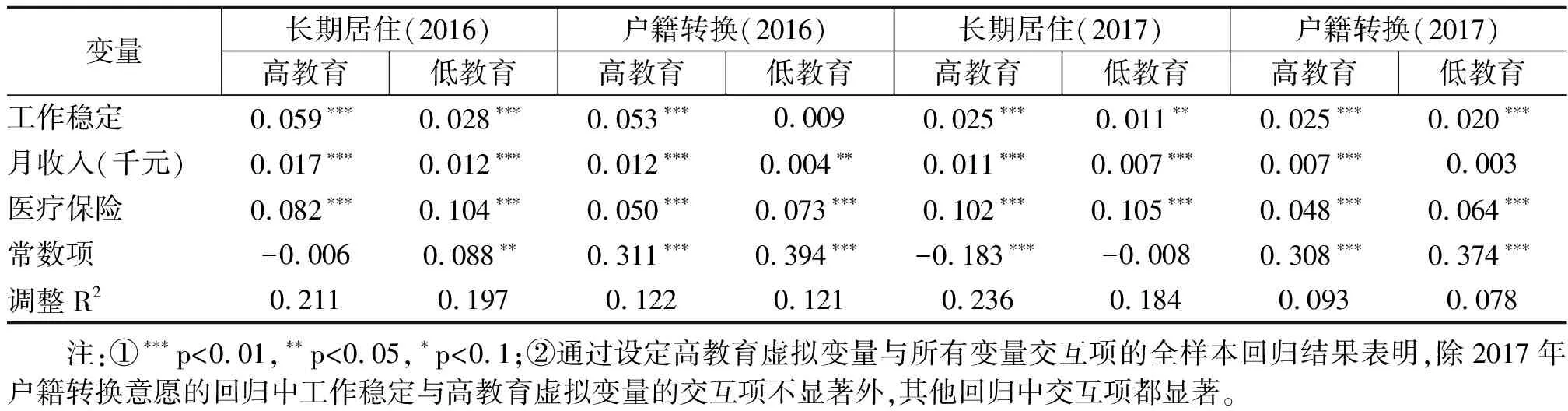

表12 工作稳定性对不同教育程度农民工长期居住意愿和户籍转换意愿影响的差异

为分析工作稳定性对不同教育程度农民工永久迁移意愿的影响差异,本文将教育程度为初中或未上过学的农民工划为低教育程度农民工,而将教育程度为高中或以上的农民工划为高教育程度农民工,分样本进行回归分析。表12给出了回归结果,可以发现,无论采用2016年还是2017年的数据,工作稳定性对高教育程度农民工长期居住意愿和户籍转换意愿的直接影响均显著,对低教育程度农民工长期居住意愿的影响也都显著,但在2016年时,对低教育程度农民工户籍转换意愿的影响不显著。对比来看,工作稳定性对高教育程度农民工长期居住意愿和户籍转换意愿的影响都要大于对低教育程度农民工的影响,因此,本文提出的假设4也被验证。

6 结论与建议

随着新一轮户籍制度改革的推进,农民工永久迁移的制度性障碍不断破除,农民工能否实现永久迁移将更多地取决于其迁移意愿。本文基于国家卫生健康委流动人口动态监测调查2016年和2017年的全国性调查数据,以固定期限合同的签订衡量工作稳定性,分析了其对农民工永久迁移意愿的影响。研究基本结论如下:一是,工作稳定性除能够通过增加农民工的收入和社会保障的获得对永久迁移意愿产生间接影响外,其本身对永久迁移意愿也具有直接影响;二是,工作稳定性对农民工永久迁移意愿直接影响的机制体现为持久收入的预期、社会参与的加深与身份认同的增强;三是,工作稳定性对永久迁移意愿的直接影响具有异质性,相较于老一代农民工,新生代农民工具有更为强烈的长期居住意愿和户籍转换意愿,从而使工作稳定性所产生的直接影响在新生代农民工中更加明显;相较于低教育程度农民工,高教育程度农民工在工作稳定的情形下持久收入水平要更高,社会参与程度更广泛,身份认同感要更强烈,从而使工作稳定性所产生的直接影响在高教育程度农民工中更加明显。

本文的结论表明,破解农民工候鸟式迁移模式促进永久迁移的一个思路是增强农民工的工作稳定性,通过劳动合同外在约束形成的稳定雇佣关系在农民工永久迁移中能够发挥重要的作用,依然要继续落实《劳动合同法》,提升农民工的劳动合同签订率,用法律维护农民工就业权益的实现,避免农民工付出劳动而收入无法保障状况的出现。同时,在通过劳动合同签订形成稳定雇佣的情况下,用工企业有更大的动力对农民工开展在职培训,提升农民工的专业人力资本,进而强化农民工的持久收入预期,促进其社会参与和身份认同感的增加。

此外,需要注意的是,通过劳动合同稳定雇佣关系只是外在表现,核心是要稳定农民工的收入预期,政策的发力点更在于如何降低农民工收入中断的风险上。具体措施来看,要完善农民工的社会保障服务,充分发挥劳动力市场各种中介在农民工工作转换中的作用,使失业农民工能够较快地寻找到新的工作,缩短农民工的就业等待期,降低收入长期中断的风险;要给予农民工自经营活动充分的空间,在农民工无法找到合适工作的情况下,鼓励农民工开展与自身特征相适应的服务性经营活动,使具有一定社会资本并且具有自雇意愿的农民工能够顺利开展自雇就业。最后,农民工稳定就业的实现还是需要通过市场机制来完成,根本在于提升农民工的人力资本水平,依靠人力资本水平的提升增加劳动力市场的依附性,应继续加大对农民工教育投入的力度,包括农村地区基础教育、中等职业教育、职业技能培训等,帮助农民工突破人力资本瓶颈,以人力资本水平的提升促进用工企业和农民工之间稳定雇佣关系的形成,使工作稳定性在农民工永久迁移中发挥出更大的作用。

引文文献:

[1]Goldstein,S.Forms of mobility and their policy implications:Thailand and China compared [J].SocialForces,1987,65(4):915-942.

[2]Hugo,G.Circular migration in Indonesia [J].PopulationandDevelopmentReview,1982,8(1):59-83.

[3]Piore,M.J.Birds of passage:migrant labor and industrial societies [M].Cambridge:Cambridge University Press,1979.

[4]刘传江,周玲.社会资本与农民工的城市融合 [J].人口研究,2004,28(5):12-18.

[5]刘茜,杜海峰,靳小怡,崔烨.留下还是离开 政治社会资本对农民工留城意愿的影响研究 [J].社会,2013,33(4):103-116.

[6]杨菊华,张娇娇.人力资本与流动人口的社会融入[J].人口研究,2016,40(4):3-20.

[7]李飞,钟涨宝.人力资本、阶层地位、身份认同与农民工永久迁移意愿 [J].人口研究,2017,41(6):60-72.

[8]王朋岗,王力,汪朦.流出地“三权”及其收益对农民工户口迁移意愿的影响 [J].人口与发展,2020,26(5):22-31.

[9]金细簪,周家乐,储炜玮.三权改革背景下土地权益与农民永久性迁移分析——来自浙江4个县市4个行政村的实证[J].人口学刊,2019,41(5):101-112.

[10]朱宇.户籍制度改革与流动人口在流入地的居留意愿及其制约机制 [J].南方人口,2004,19(3):21-28.

[11]蔡禾,王进.“农民工”永久迁移意愿研究 [J].社会学研究,2007,(6):86-113.

[12]黄辊.城乡二元制度对农民工市民化影响的实证分析 [J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):76-81.

[13]艾小青,程笑,李国正.社会歧视对进城农民工定居意愿的影响机制研究——基于身份认同的中介效应[J].人口与发展,2021,27(1):73-85.

[14]李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较 [J].社会,2012,32(5):1-24.

[15]Jovanovic,B.Job matching and the theory of turnover [J].JournalofPoliticalEconomy,1979,87(5):972-990.

[16]Knight,J.and L.Yueh.Job mobility of residents and migrants in urban China [J].JournalofComparativeEconomics,2004,32(4):637-660.

[17]白南生,李靖.农民工就业流动性研究 [J].管理世界,2008,(7):70-76.

[18]黄乾.城市农民工的就业稳定性及其工资效应 [J].人口研究,2009,33(3):53-62.

[19]周闯,贺晓梦,许怡.就业稳定性视角下农民工与城镇职工的工资差距[J].财经问题研究,2017,(10):132-138.

[20]明娟,王明亮.工作转换能否提升农民工就业质量 [J].中国软科学,2015,(12):49-62.

[21]石智雷,朱明宝.农民工的就业稳定性与社会融合分析 [J].中南财经政法大学学报,2014,(3):50-59.

[22]谢勇.就业稳定性与新生代农民工的城市融合研究——以江苏省为例 [J].农业经济问题,2015,(9):56-64.

[23]孙学涛,张丽娟,张广胜.农民工就业稳定与社会融合:完全理性与有限理性假设的比较 [J].农业技术经济,2018,(11):44-55.

[24]袁方,安凡所.就业稳定性、市场化意愿与农民工消费[J].中国劳动关系学院学报,2019,(3):96-111.

[25]陆万军,张彬斌.就业类型、社会福利与流动人口城市融入——来自微观数据的经验证据 [J].经济学家,2018,(8):34-41

[26]罗丽,李晓峰.个人工资水平、家庭迁移特征与农民工城市消费——留城意愿的调节和中介作用分析[J].农业技术经济,2020,(3):56-69.

[27]张广胜,郭江影,江金启.社会保障对农民工家庭城市生活消费的影响——以举家迁移农民工家庭为例 [J].统计与信息论坛,2016,31(12):87-94.

[28]卢海阳,梁海兵,钱文荣.农民工的城市融入:现状与政策启示 [J].农业经济问题,2015,36(7):26-36.

[29]Blundell,R.,L.Dearden,C.Meghir and B.Sianesi.Human capital investment:the returns from education and training to the individual,the firm and the economy [J].FiscalStudies,1999,20(1):1-23.

[30]温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云.中介效应检验程序及其应用 [J].心理学报,2004,(5):614-620. ▲