南海北部陆坡地形特征及其影响因素研究*

刘喆昊,张建兴,宋永东,庄丽华,栾振东,3**,阎 军

(1.中国科学院海洋研究所,中国科学院海洋地质与环境重点实验室,山东青岛 266071;2.中国科学院大学,北京 100049;3.中国科学院海洋大科学研究中心,山东青岛 266071)

南海是西太平洋地区最大的边缘海,位于欧亚板块、太平洋板块和印澳板块的交汇处,地质构造活动十分丰富,一直以来都是海洋地质学者重要的研究对象[1,2]。陆坡是大陆边缘的重要组成部分,它承接陆架的地形趋势,与深海盆地相连[3]。南海北部陆坡是华南大陆与南海海盆重要的物质传输通道,历史时期曾发生过珠琼运动、白云运动等构造运动,使得这里的地貌形态异常复杂[4]。前人对南海北部陆坡进行了分段研究,并通过类比不同坡段的差异与控制因素,阐述了南海北部陆坡整体的地貌形态[5,6]。本研究利用海底高程地形数据与多波束实测数据,从地貌类型的角度对南海北部陆坡区的整体地形地貌特征进行分析,并讨论它们的成因与控制因素。本研究有助于深化对南海北部陆缘地质演化过程的了解,并可以为资源勘探与工程建设等活动提供基础地质信息支撑。

1 研究区概况

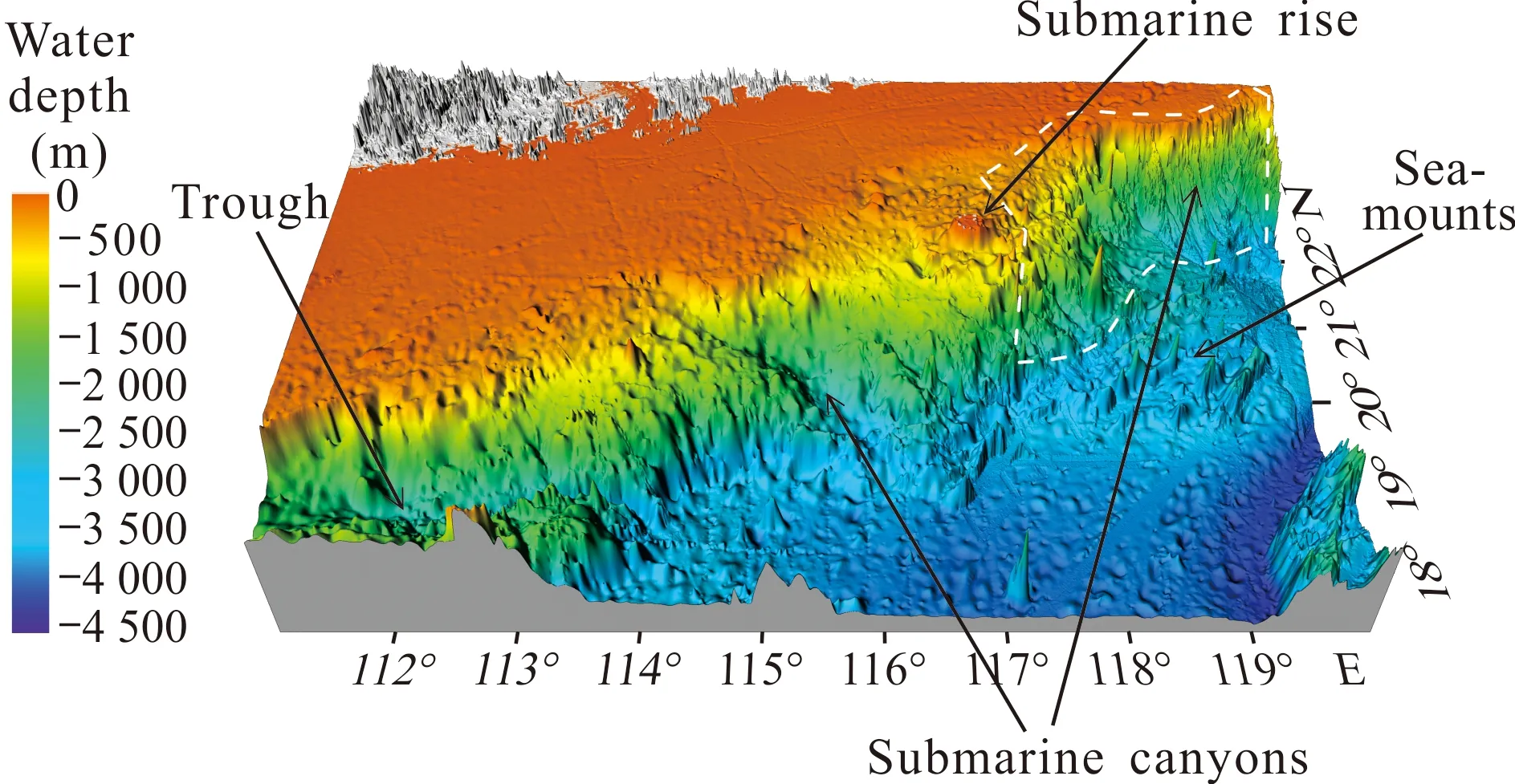

本文的主要研究区域是南海的北部陆坡区,其西部边界在海南岛以南,呈条带状向东北延伸到东沙群岛和台湾岛之间,经纬度为110°-120°E,15°-22.5° N(图1)。陆坡区全长1 400 km,宽140-400 km,在水深3 500 m左右进入深海平地。陆坡区的地形承接自南海北部大陆架,陆架坡折线后地形愈发陡峭,水深迅速增大,地貌也更加复杂多变,直至陆坡坡脚线进入深海平地后,地势才趋于平缓,因此大陆坡可以被视为大陆架与深海盆地两个平缓地形间的过渡。

图1 研究区位置

南海处于欧亚板块、澳大利亚板块与太平洋板块的汇聚带,在长期内外营力的作用下,地质构造较为复杂。中生代以来,南海经历了两次扩张,伴随着陆缘断裂体系解体、板块俯冲消减、造山运动等一系列复杂构造演化过程,形成了深海平原、海底火山以及海沟等大洋型地貌和陆坡盆地、陆坡海台等大陆型地貌。这种大陆与大洋两种类型地貌并存的特征也是南海地貌最显著的特点[7,8]。

研究区的表层流除了各种环流外,漂流和暖流也十分重要,其中黑潮在该区的影响值得特别注意。深层流的分布趋势与研究区的表层流大体一致,包括深层南海暖流、黑潮南海分支以及水平密度环流等[9]。此外,南海北部入海的河流数量众多,包括韩江、珠江、南渡江及廉江等。这些河流径流量较大,携带有大量泥沙,为北部陆缘提供了丰富的沉积物源,深刻影响了陆坡区的地形地貌发育[10]。在南海北部陆坡最主要的沉积区是钙质生物沉积区,基本覆盖了陆源沉积外所有的区域,底质主要是生物碎屑,水深范围大致为200 m到3 000 m。此外,在大陆坡底,水深3 000 m处附近,也有小部分硅质生物沉积[11]。

2 数据处理与研究方法

本研究的海底水深数据主要来源于网格分辨率为1弧分的全球水深地形图(General Bathymetric Chart of the Oceans,GEBCO)数据,以及中国科学院海洋研究所2010-2019年在南海北部实测的多波束水深数据。利用CARIS HIPS等软件对多波束数据进行处理,具体工作内容包括剔除噪声以及对潮位、声速等进行校正。利用Surfer软件将处理后的多波束数据通过空间插值得到数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)数据。使用GMT图像处理工具将GEBCO数据与DEM数据合并,并利用Global Mapper等地图绘制软件,对选定的不同尺度的研究目标进行地貌图、地形剖面图以及三维地形图的绘制工作,并对图件进行标注与解释。

3 地形特征与地貌类型

3.1 地形特征

南海北部陆坡水深介于200-3 500 m,地形起伏大,且变化非常复杂。陆坡区引人注目的是东沙东到台湾浅滩南有一条规模宏伟、等深线密集的陡坡带(图2),大致以东沙海台东侧为界分为西南和东北两段。西南段陆坡水深900-2 000 m,从南向北由NE向转为近NS向之后又转为NE向,其坡度大部分在5°左右,有海山、海丘、海底峡谷分布。陆坡水深2 000-2 500 m和3 000-3 500 m内的地形坡度略陡,而水深2 500-3 000 m内的地势非常平缓,坡度在30′到1°30′之间,可能是坡积物大量堆积的陆隆地形。东北段陡坡带水深500-2 000 m,先以NEE向延伸到119°E附近后又转为NE向直至台湾西南,地形上陡(5°到10°)下缓(5°左右),也有小型的海丘和海底峡谷分布。

Steep slope zone is shown as the white dotted line area

3.2 地貌分类

目前国内外对于地貌分类的原则尚未完全统一,但根据地貌形态反映成因和成因控制形态的内在联系,而普遍采用形态-成因的分类原则和分类-分级相结合的综合分类方法是合适的[12]。成因是导致地貌发育的方向和趋势;而形态是组成物质、结构和外部几何图形的集合体,也是地貌分类的最简明标志。因此,将形态与分类和分级相结合是制定地貌单元和类型划分的有效方法[13]。本研究根据上述分类原则和“1∶100万海洋区域地质调查规范”[14],结合南海北部水深和地貌形态特征,划分为5个主要的地貌类型。

3.2.1 海台

东沙海台北缘承接自北部外陆架的坡折处,其他3个边缘则均呈坡状,且位置沿着该处的断裂线,组成了北部陆坡的台阶面,使得其表现为一沿大陆坡向南突出的台地(图3)。其形状近菱形,呈NE-SW走向,面积约为1.3×104km2。东沙海台顶部地形平坦,坡度平缓,水深在100 m以内。东沙环礁、南卫滩环礁、北卫滩环礁等共同组成的东沙群岛,即发育在该海台的顶部。

东沙海台不同边缘的坡面坡度有一定的差异,从水深图可以看出,海台西部与南部边缘的水深线比东部和北部边缘密集(图3)。在NS向与WE向的地形剖面图中,可以更明显的看出南部边缘相比北部边缘陡峭,东部边缘相比西部边缘缓和(图3剖面AA′、BB′)。

图3 东沙海台水深地形图与剖面AA′、BB′

3.2.2 海山和海丘

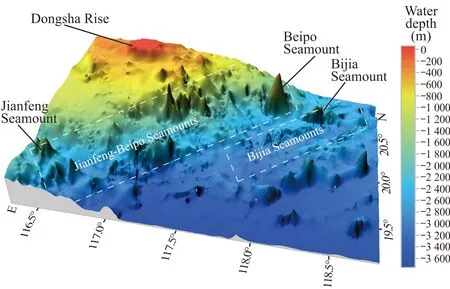

在研究区的中部以及南部,分布了一定数量的海山和海丘,它们往往共同表现成一系列NE-SW向排列的链状海山。这些海山距海底的高度一般都在1 000 m以上,其中有的海山相对高度甚至能达到3 000 m,而海丘则多在200 m和500 m之间。这些链状海山构成了南海北部陆坡最重要的海山景观,使得该区的地形更加复杂多变,一般将它们划分为尖峰-北坡链状海山以及笔架链状海山两个部分(图4)。

图4 尖峰-北坡链状海山与笔架链状海山三维地形图

尖峰-北坡链状海山位于南海北部陆坡东北部,由东沙海台以东的北坡海山、以南的尖峰海山及这两座海山之间的众多海丘共同组合而成,此段陆坡的水深范围是2 000 m到2 500 m。尖峰海山由喷出岩构成,平面形状近长条状,长轴为NE向,在海山山峰与海面最近处约1 500 m。北坡海山也是由喷出岩构成,平面上呈近椭圆型,有两个高点,分别位于南北两侧,相对高度都大于1 600 m。

笔架链状海山的展布方向与尖峰-北坡链状海山相近,位于东沙海台东南陆坡水深更深处,约2 500 m和3 000 m之间,由一系列相对高度超过500 m的海丘和位于东北的笔架海山共同组合而成。笔架海山有5个较为平缓的山峰,距离海面2 000 m到2 500 m。

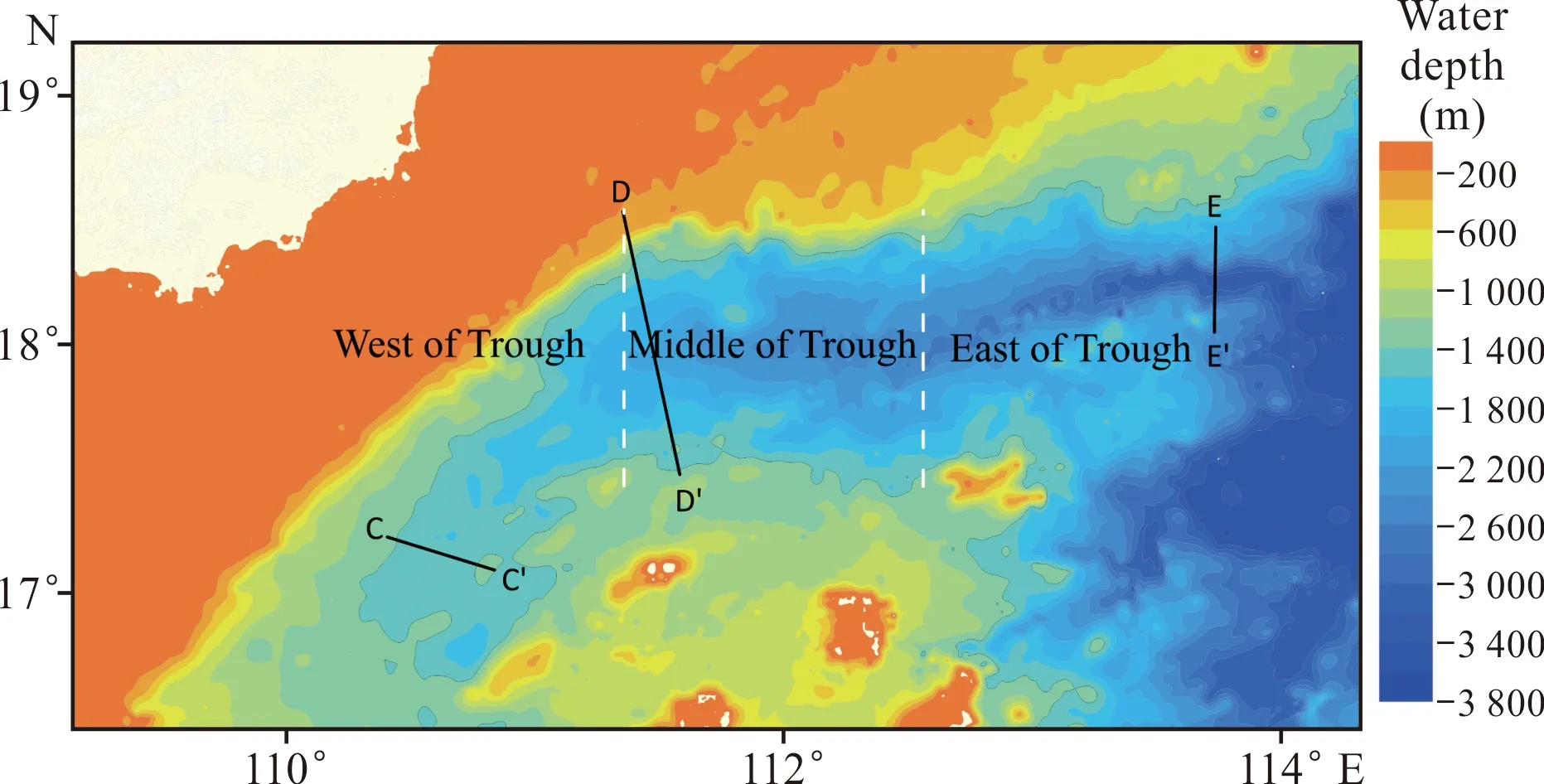

3.2.3 海槽

海槽是一种在海底发育的较宽的长条状负地形,一般可被分解为平坦的槽底和陡峭的槽坡两部分,地形剖面表现为“U”型。西沙海槽是南海北部陆坡最典型的海槽,它位于海南岛的东南方向,西沙群岛北、西两面被其所环绕,其形状仿佛弓形,通常自西向东划分成3个部分,走向分别为NE向、EW向以及NEE向(图5),地形地貌有较大差异(图5剖面CC′-EE′)。西沙海槽长约621 km,宽度在6-14 km,自西向东宽度逐渐变小,但槽底的水深却从陆坡处1 500 m逐渐增加到3 500 m进入深海平地,平均坡度约0.17°。西沙海槽的槽坡形态并不对称,西北部槽坡规模较大,地形变化明显,坡折线开始水深迅速下降;而东南槽坡则坡面窄且不连续,坡折也不明显,坡度要远小于西北槽坡(图5)。西沙海槽的槽底十分平坦,槽底向东北方向有很小坡度的倾斜。

图5 西沙海槽水深等值线图与剖面CC′-EE′

西沙海槽的形成与南海新生代以来的扩张活动息息相关,记录了南海的构造活动历史,故对其成因的研究有着重要意义。综合前人的研究可以看出[15,16],西沙海槽是在拉张作用下形成的裂谷,它记录了南海海底扩张的历史。从西沙海槽的不同分段走向的差异来看,西沙海槽的发育过程可能是多阶段的,反映出南海构造演化过程的复杂性。

3.2.4 海底峡谷

海底峡谷是一种特殊的海底地貌类型,主要发育在陆架中部以及大陆坡,在岛弧处也有出现[17]。该种类型的地貌一般表现为长条状的狭窄下切负地形,长度可达数百公里,深度亦可达数百米。海底峡谷的谷壁十分陡峻,剖面形态常常呈“U”型或“V”型,这两类形态也反映了该海底峡谷是堆积状态还是侵蚀状态[18,19]。本研究在南海北部陆坡区选取台湾浅滩南海底峡谷、澎湖海底峡谷以及神狐海底峡谷进行分析。

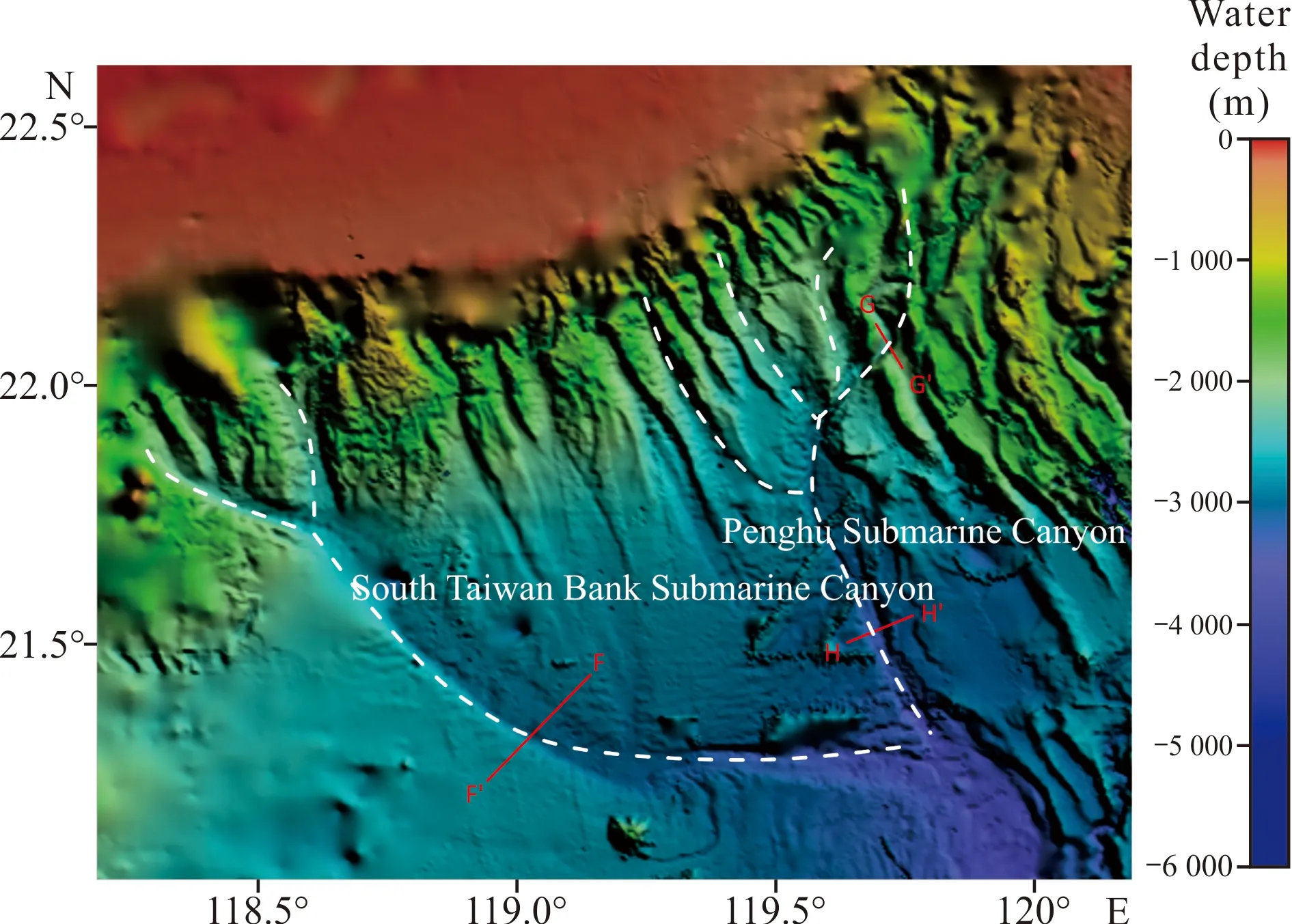

台湾浅滩南海底峡谷(图6)始于台湾浅滩并最终汇入马尼拉海沟,一般依据走向从北向南被划分为3段。上段由东、西两条分别自200 m与30 m水深处起始的水道呈树枝状组合构成,剖面主要呈“V”字型。两条水道汇聚在水深2 000 m处,从此处开始是峡谷的中段。中段走向为NW-SE向,具有西南谷壁陡峭而东北侧缓的特点,因而地形剖面呈不对称的“U”字型(图6剖面FF′)。下段始于水深3 000 m处,此处峡谷走向发生了变化,变为近E-W向,最后于水深3 500 m处汇入马尼拉海沟。

图6 台湾浅滩南海底峡谷与澎湖海底峡谷水深地形图以及剖面FF′-HH′

澎湖海底峡谷(图6)位于台湾浅滩南海底峡谷以东,全长180 km,起于陆坡并最终汇入马尼拉海沟,与台湾浅滩南海底峡谷的尾部相连接。澎湖海底峡谷一般被分为两段,上段头部为多头分枝状,可以辨别出多条分支峡谷与其相连。上段的走向大致为N-S向,谷壁较陡,剖面呈“V”字型(图6剖面GG′)。在水深2 500 m处,峡谷的走向转变为NNW向进入下段。与上段相比,下段呈现出“U”字型的特点,宽度变宽,坡度趋于平缓,最终通向马尼拉海沟(图6剖面HH′)。

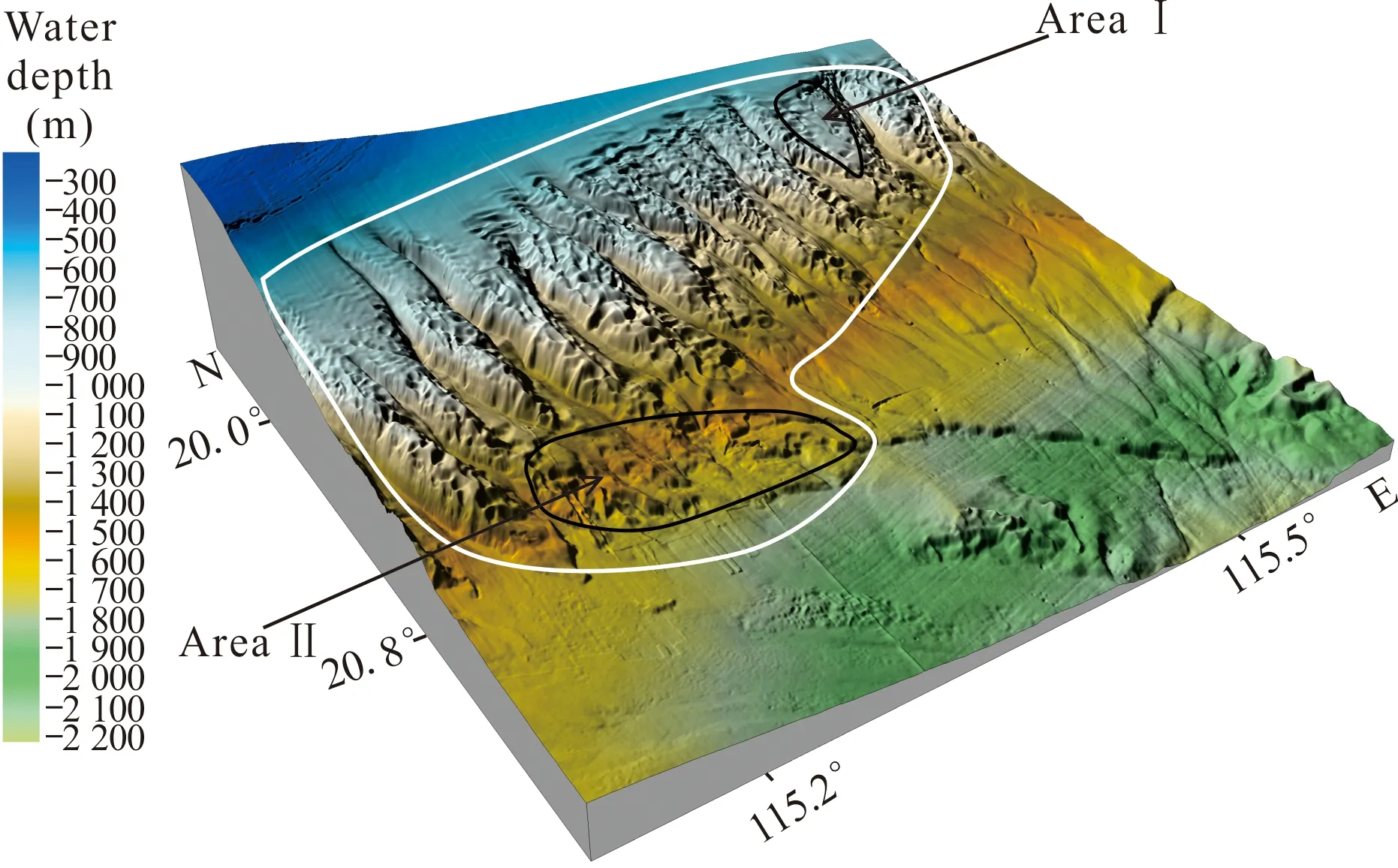

神狐海底峡谷表现为由一系列密集且近平行排列的、限制于陆坡之上的小型海底峡谷共同组成的海底峡谷群。这些小型海底峡谷长度自20 km到55 km不等,有的呈树枝状,有的呈直线状,分别在末端相连形成东、西两个水道,大体走向都为NNW-SSE向,剖面皆呈“V”字型(图7)。由于我国在神狐海域首次成功开展了天然气水合物的试采,故而针对这里的海底峡谷地貌与天然气水合物成藏关系,已经有不少学者进行了研究[20,21]。

图7 神狐海底峡谷三维地形图

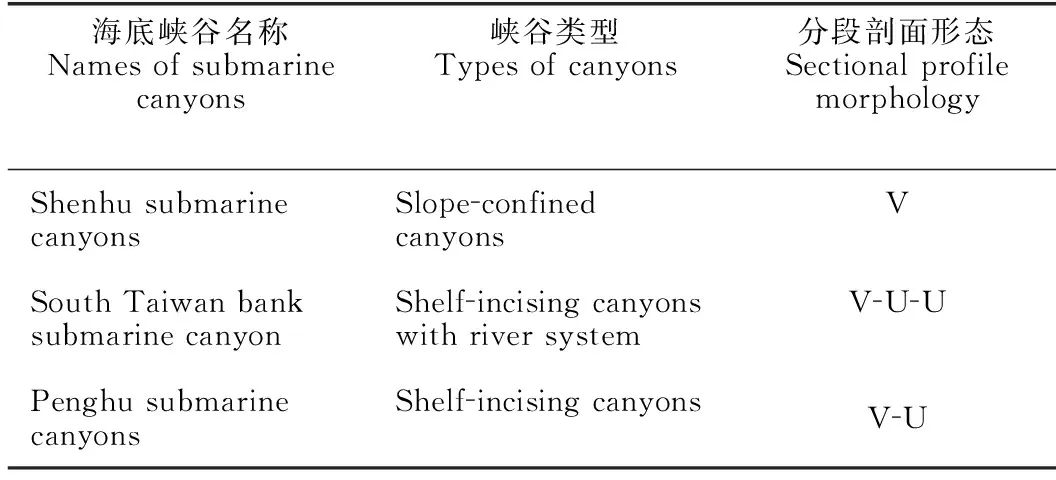

Harris等[22]依据峡谷与河流以及陆架的关系,将海底峡谷分为3类:与陆上河流相连接的被划分为Ⅰ型,除此之外依据是否与陆架相切划分为Ⅱ型和Ⅲ型。它们分别被称为河流连接的陆架切入型峡谷、陆架切入型峡谷和陆坡限制型峡谷。Chiang等[23]在台湾西南海底峡谷群的分类工作中也采用了类似的分类方法。本研究依据Harris的分类方法,结合本研究对各海底峡谷各段地形剖面图的分析,也将南海北部陆坡的代表性海底峡谷分为3类(表1)。

从本研究绘制的南海北部陆坡3条代表性峡谷群的地貌及地形剖面图,以及依据Harris等[22]的分类方法对它们进行的分类描述可以看出,研究区海底峡谷的形态差异较大,可能代表了不同的成因类型。由于台湾浅滩南海底峡谷始于台湾浅滩,宽度较窄,且与陆上河流相连,推测其成因为海平面变化后被淹没的河谷。澎湖海底峡谷与陆架相切,不与河流相连且形态与珠江口外海底峡谷相近,因此其成因应该是受重力流控制。

表1 南海北部陆坡海底峡谷类型与剖面形态对比

神狐海底峡谷群与其他两个海底峡谷不同,其海底峡谷数量密集且规模较小。神狐海底峡谷群东部的8条峡谷并没有直接与海盆相连,也并未切入陆架,而是被相对孤立地限制在陆坡上。利用高分辨率的多波束测深数据绘制的三维地形图可以发现,在神狐海底峡谷群峡谷通道之间的陆坡上,发育有数量众多的麻坑地貌,且分布区域与神狐海底峡谷群高度重合(图7)。因此,神狐海底峡谷群的形成可能是天然气水合物的分解导致的。天然气水合物分解造成海底地表凹陷形成麻坑,一些规模较大且较深的麻坑可以相连,在重力作用下碎屑沿陆坡的地形趋势向下搬运,造成进一步的侵蚀。在神狐海底峡谷群东北的区域Ⅰ(图7),麻坑的密度明显比同水深其他海底峡谷间的区域要小,这可能导致该区域没有海底峡谷发育,使该区域两侧海底峡谷间距大于西侧。同理,区域Ⅱ(图7)相较东部同水深的区域,发育了一定数量的麻坑,使该处海底峡谷的长度相比东部得到了延长。这两个区域都印证了麻坑的破坏与连接极有可能是神狐海底峡谷群的成因。

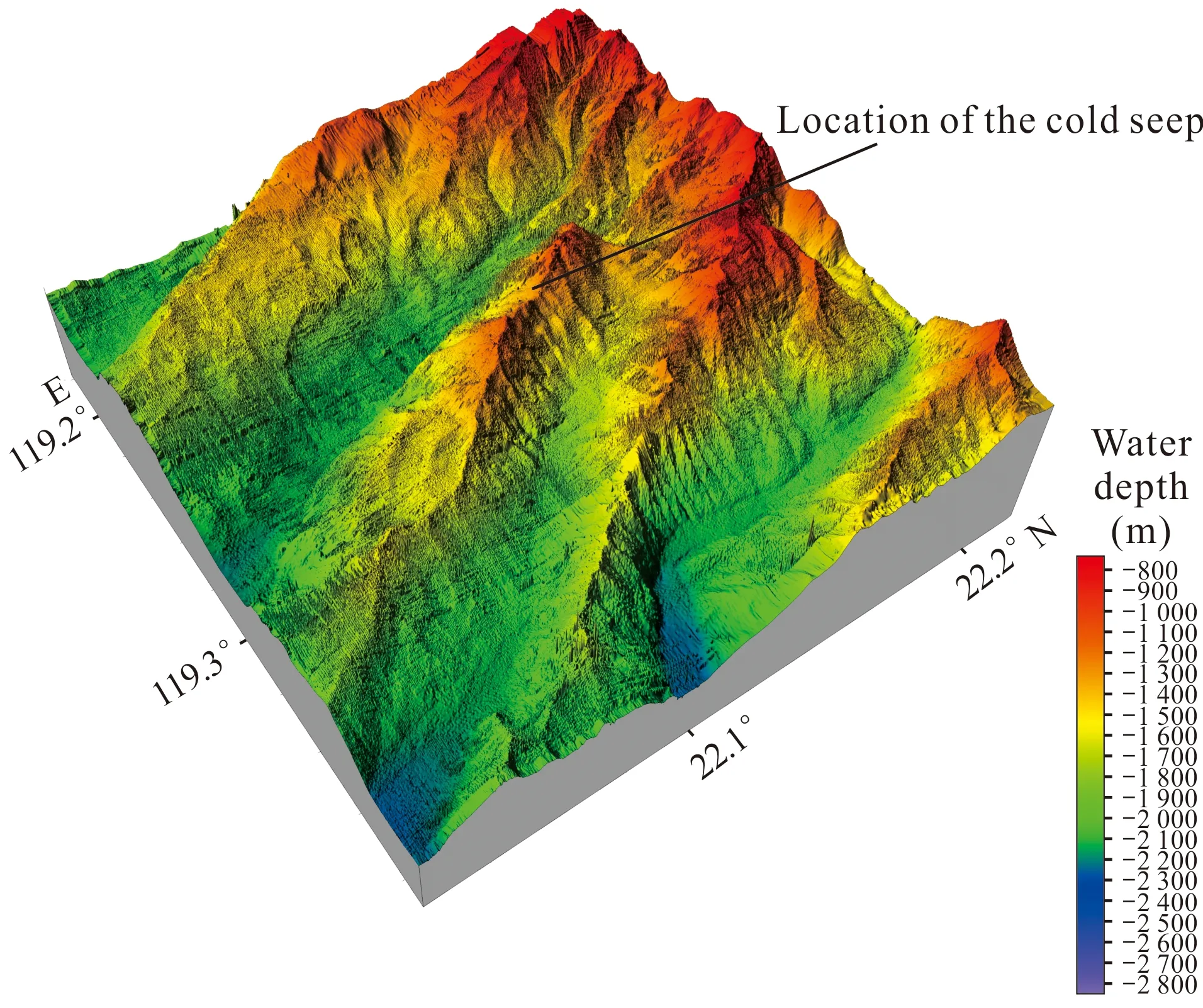

3.2.5 海底冷泉地貌

在南海北部陆坡,海底甲烷渗漏现象十分常见,是研究区地貌形态重要的控制因素。水和甲烷等组成的流体被称为冷泉,是活跃海底天然气渗漏的代表[24]。从地形地貌上来看,海底冷泉最显著的特征即是形态各异的自生碳酸盐岩,它们不仅是海底冷泉区复杂多变的地貌形态的主要构成,还可以指示冷泉区流体渗漏的历史。在我国已发现的海底冷泉区,除在冲绳海槽和南沙海域各有一个海底冷泉系统外,其他皆位于南海北部陆坡[25]。其中,位于琼东南海域的海马冷泉区和台西南海域的福尔摩沙海脊冷泉区这2个冷泉系统的流体活动最活跃。福尔摩沙海脊冷泉区的发育在原侵蚀残余的海脊正地形之上的山脊处(图8),地貌特征表现为冷泉碳酸盐岩以各种产状分布,丘状体杂乱排列,其中还发育了许多裂隙[25]。

图8 福尔摩沙海脊冷泉区邻近区域三维地形图

4 影响南海北部陆坡地形地貌发育的因素

海底地形地貌的形成发育离不开各种控制因素的共同影响。其中,地球内部营力作用会控制和限制某一地区的大、中型地貌单元的形成以及总体分布格局,而外部营力作用直接对海底进行改造,继而塑造出千变万化的地貌形态。因此对南海北部陆坡区的地形地貌成因进行分析的时候,对内外营力的分析十分重要。

4.1 内营力对研究区地形地貌发育的影响

南海北部陆坡地处南海北部陆缘,有着复杂的构造演化历史。伴随着太平洋俯冲减弱背景,在多次伸展活动下,该处地壳拉张进而减薄,使得华南古陆从原本的挤压向张裂转变,发生扩张、伸展断裂与沉陷,进而形成了南海北部陆缘这一被动大陆边缘[26,27]。白垩纪晚期以来的断陷运动,包括神狐运动和两次珠琼运动产生了众多NE向和NNE向的大断陷,并不断扩大,影响着各大地貌单元的形态,成为现今控制南海北部陆坡地貌的主要构造格局[4]。之后的南海运动使得断陷向坳陷转化,形成EW向断裂,产生玄武质火山活动,发生大规模的海侵[5]。继而在白云运动下,南海扩张轴位置发生改变,白云凹陷陆坡向北迁移,沉积物源发生突变,奠定了现今的沉积格局。之后中新世以来的东沙运动使得块段升降,产生一系列张扭性断裂,伴随活跃的岩浆活动。

西沙海槽是南海扩张背景下形成的裂谷,其后的拉张应力对它进一步加宽,基本成为了现今的样貌[15,16]。海底火山活动造成岩浆侵入并喷发,形成海山、海丘等地貌单元[28]。在南海北部陆坡东部,菲律宾海板块的挤压使该区域以SN向构造断裂为主,限制了台湾西南海底峡谷群的整体基本走向[18]。从这些不同地貌单元形态的塑造过程中可以看出,南海北部多期构造活动带来的各种地球内部营力的作用,无疑是北部陆坡现今复杂地形形态最主要的控制因素。

4.2 外营力对研究区地形地貌发育的影响

外营力主要表现为对海底地形的侵蚀、搬运与堆积作用,是对内营力奠定的基本地形地貌格局的进一步改造,在南海北部陆坡地形地貌的塑造过程中也有着不可忽视的影响。这首先体现在沉积物的供给差异上。如东沙群岛附近陆坡极为宽阔,却鲜有大型河流补充沉积物,使得其深水陆坡形态明显表现出原本构造格局的半圆状;而珠江口外陆坡也十分宽阔,但得益于珠江水系强大输送能力搬运的物质,大量的陆源沉积物进入深海盆地并形成深海扇[5]。此外,水动力条件如海流和内波也对南海北部陆坡形态塑造有一定的贡献,特别是在台湾西南,东沙群岛以东的陆坡处,受到从巴士海峡进入南海的黑潮影响,海底遭受了强烈侵蚀[29],各种表层洋流也控制着陆坡上部地貌如水下沙丘等的形态。冰期海平面的变化造成的影响也不可忽视。当海平面下降时,大规模的沉积物搬运可能形成具有破坏性的重力流,形成海底峡谷侵蚀陆坡。有时海平面甚至可下降到坡折处,改变各种水动力作用方式[6]。

需要特别强调的是流体活动对南海北部陆坡地貌的影响,其作用方式主要分为两种。除形成各种微地貌类型如冷泉系统等直接影响海底地貌形态外,也可通过触发海底滑坡等重力流间接地改造海底地貌,如神狐海底峡谷等。

5 结论

基于GEBCO数据和多波束实测数据,发现南海北部陆坡地貌类型丰富,包括海台如东沙海台、海山和海丘如笔架链状海山、海槽如西沙海槽以及海底峡谷如台湾浅滩南海底峡谷等。地球内部营力作用是南海北部陆坡地形地貌形成的主要控制因素,构造活动和火山活动奠定了该研究区的整体格局。而沉积作用、各种水动力作用、冰期海平面变化及甲烷流体也对该区地貌进行了改造,其中海底甲烷渗漏可通过直接形成冷泉系统等微地貌以及间接触发重力流两种形式影响海底形态。

致谢

本文全球水深地形数据由GEBCO(www.gebco.net)提供,在此特别感谢。