10岁及以前体罚经历对医学生健康危险行为的影响*

谢玉瑾,鞠文静,张文琳,王忆军,刘 迪△

(1.首都医科大学附属北京康复医院,北京 100144;2.哈尔滨市疾病预防与控制中心,哈尔滨 150056;3.黑龙江省标准化研究院,哈尔滨 150036;4.哈尔滨医科大学,哈尔滨 150081)

体罚是父母为了阻止儿童重复某种行为、纠正儿童的行为或教育儿童而故意引起儿童身体上的疼痛,但不会对其造成实质性伤害的行为[1]。体罚作为一种常见的父母管教子女的方式普遍发生在各个国家,一项包含25个国家的相关调查中,58%的儿童遭受过体罚[2]。在捷克,15岁青少年在过去的1年中遭受体罚的概率为43%,其中9%的青少年报告遭受了严厉体罚[3]。在我国,63.2%的父母对儿童实施过体罚[4]。体罚不仅会对儿童造成许多心理和情绪上的问题如焦虑、抑郁及精神障碍等[5],这些心理上的影响还会进一步体现在他们的外部表现上,如酒精依赖、吸烟及自杀等问题,甚至出现反社会行为[6-7]。

现阶段,关于体罚对儿童有消极影响的研究较多,但对其远期效应的研究较少。因此,本研究旨在通过了解医学生10岁及以前的体罚经历与当前健康危险行为的关系,探讨体罚是否会对儿童造成长期不良影响及增加其成年期的健康危险行为,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用方便抽样法于2019年4月对哈尔滨医科大学临床及相关专业大一和大二的全体学生进行问卷调查。共发放问卷1 351份,回收1 339份,问卷回收率99.11%,而有效问卷1 264份,问卷有效率94.40%,其中男490例(38.77%),女774例(61.23%)。本研究已通过哈尔滨医科大学伦理委员会审查(编号:HMUIRB20200008)。

1.2 方法

1.2.1一般信息

包括性别、年级、居住地、是否是独生子女、家庭收入、父母文化程度等信息。

1.2.2量表

(1)亲子冲突解决策略量表(parent-child conflict tactics scale,CTSPC)由STRAUS等[8]编制,包括非暴力纪律、心理攻击、身体攻击3个分量表,其中身体攻击又分为体罚和虐待两个部分。本次主要使用体罚分量表(共6个条目),轻度体罚和严厉体罚各3个条目。量表报告10岁那年的体罚经历,每题计分方式为0~7分,0分表示未经历过,1分表示经历过1次,2分表示经历过2次,3分表示3~5次,4分表示6~10次,5分表示11~20次,6分表示20次以上,7分表示10岁那年没经历过,但10岁前经历过。若体罚分量表中任意1个条目的得分>0分,则表示遭受过体罚;若严厉体罚的3个条目得分为0分,轻度体罚的3个条目中任意1个条目得分>0分,则表示遭受过轻度体罚(轻度体罚条目包括用手打孩子的屁股、四肢或摇晃孩子等);若严厉体罚的3个条目中任意1个条目的得分>0分,则表示遭受过严厉体罚(严厉体罚条目包括用木梳、腰带或棍子等一些硬物体打孩子的屁股或揪孩子的耳朵、拧孩子等)。该量表在中国得到广泛应用,内部一致性Cronbach’s α系数为0.84。(2)青少年健康相关危险行为量表(adolescent health related risky behavior inventory,AHRBI)由王孟成等[9]编制,包括暴力攻击、健康妥协、吸烟饮酒、自杀自残、破坏纪律和无保护性行为6个维度。量表共38个条目,采用5级计分,每个维度检出率(危险行为发生率)的计算以该维度所包括的条目中至少有1个条目得分≥2分(发生频度每个月2~4次)计入标准。全量表的内部一致性Cronbach’s α系数为0.90,各个分量表的Cronbach’s α系数大多在0.75以上,重测系数在0.53~0.80,具有良好的信效度[9]。

1.2.3现场调查

调查开始前,由专业人员对调查员进行培训,了解调查表的填写要求和注意事项。调查时,以班级为团体进行调查,由调查员向学生介绍并解释本次调查的目的和相关注意事项,问卷当场发放,答完立即回收,并对回收的问卷进行检查,剔除不合格的问卷。

1.3 统计学处理

采用SPSS20.0软件进行数据分析,计数资料以频数或百分率表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 医学生健康相关危险行为的发生情况

医学生在健康妥协、暴力攻击、自杀自残、吸烟饮酒、破坏纪律和无保护性行为6个维度的发生情况分别为640例(50.6%)、466例(36.9%)、97例(7.7%)、136例(10.8%)、335例(26.5%)和17例(1.3%)。

2.2 不同性别医学生经历父母体罚情况

10岁及以前遭受过体罚的医学生为60.4%(764/1 264),遭受轻度体罚的医学生为19.5%(247/1 264),遭受过严厉体罚的为40.9%(517/1 264)。10岁及以前经历过父母体罚的男生为62.0%(304/490),女生为59.4%(460/774),差异无统计学意义(χ2=0.854,P=0.355)。10岁及以前遭受过父亲体罚的为42.4%(536/1 264),低于遭受过母亲体罚的53.3%(674/1 264),差异有统计学意义(χ2=30.188,P<0.001)。10岁及以前遭受过父亲体罚的男医学生为49.8%(244/490),高于女医学生37.7%(292/774),差异有统计学意义(χ2=17.897,P<0.001);10岁及以前遭受过母亲体罚的男女医学生比较,差异无统计学意义(χ2=0.298,P=0.585)。

2.3 体罚对医学生健康危险行为的影响

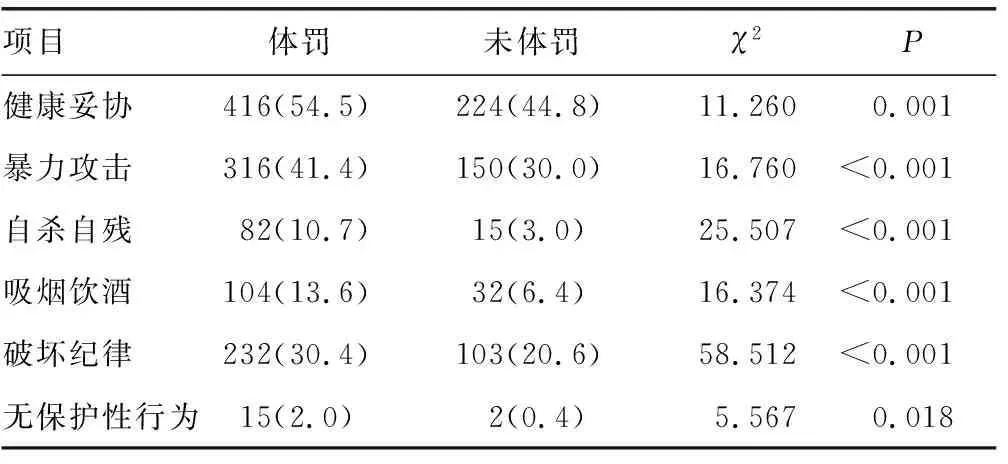

10岁及以前遭受过父母体罚的医学生在健康妥协、暴力攻击、自杀自残、吸烟饮酒、破坏纪律、无保护性行为6个维度的发生率均明显高于未经历过体罚的医学生,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 体罚对医学生健康危险行为的影响[n(%)]

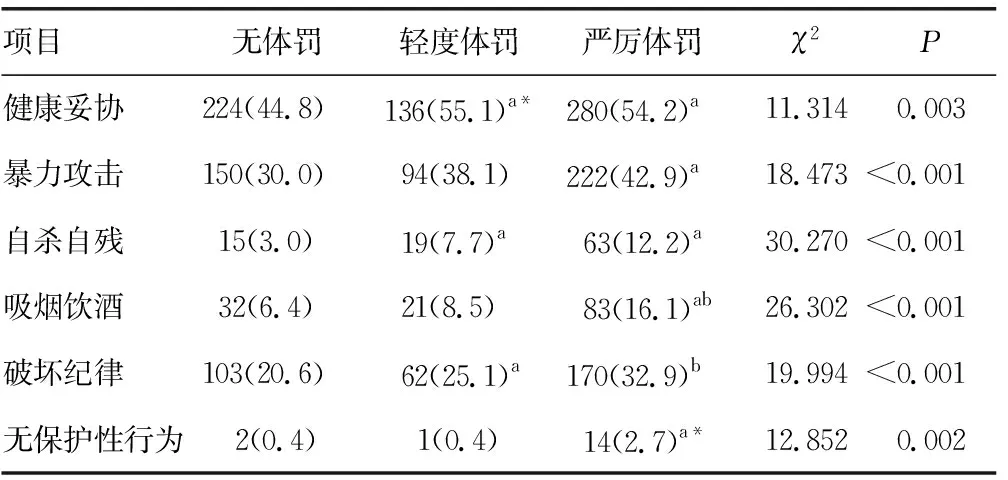

2.4 不同严重程度体罚对医学生健康危险行为的影响

医学生健康危险行为6个维度的发生率随体罚的严重程度增大而增加,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 不同严重程度体罚对医学生健康危险行为的影响[n(%)]

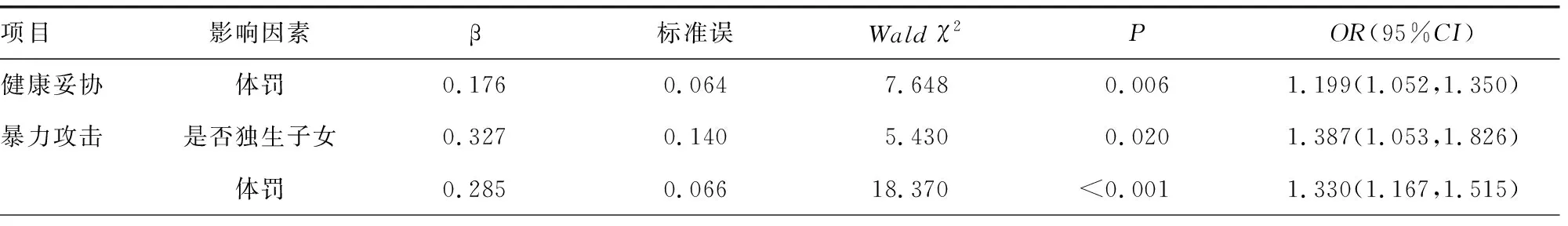

2.5 医学生健康危险行为影响因素的logistic回归分析

以是否有健康危险行为各维度为因变量,一般人口学情况(包括性别、年级、居住地、是否是独生子女、家庭收入和父母文化程度)和体罚为自变量进行logistic回归分析。结果显示,体罚对健康妥协行为有影响,是否独生子女和体罚对暴力攻击行为有影响,母亲文化程度和体罚对自杀自残行为有影响,体罚对吸烟饮酒行为有影响,年级和体罚对破坏纪律行为有影响,年龄和体罚对无保护性行为有影响(P<0.05),见表3。

表3 医学生健康危险行为影响因素的logistic回归分析(n=1 264)

续表3 医学生健康危险行为影响因素的logistic回归分析(n=1 264)

3 讨 论

体罚在传统的中国社会被广泛接受[10],是父母管教儿童的常见方式,在我国的发生率普遍较高且存在消极影响,受到社会的广泛关注。人们普遍对体罚的关注更多,体罚对儿童青少年的危害也不容忽视。有关体罚对儿童有消极影响的研究较多,但对其远期效应的研究较少[8],且儿童的健康危险行为与家庭因素密切相关。

本研究结果显示,60.4%的医学生10岁及以前遭受过父母体罚,与王美芳等[4]研究结果相似。但在体罚的严重性方面,与以往所认为的遭受过轻度体罚的儿童比遭受严厉体罚的儿童更多不同,本研究发现,遭受过轻度体罚和严厉体罚的医学生分别为19.5%和40.9%。当儿童犯错或违纪时,父母往往采取体罚的方式进行纠正[11],体罚本身的目的是纠正儿童的问题行为,但不对儿童的身体造成伤害[1]。因此,轻度体罚和严厉体罚的程度差异本身就不大,父母可能并没有意识到自己使用的是严厉体罚,且就各条目内容上来说,儿童也更能记住经历过的严厉体罚。

与以往传统假定的男孩比女孩更易遭受体罚的模式不同,本研究发现体罚不存在性别差异。男孩出现问题行为的情况更多、体罚男孩更合理及“望子成龙”等原因致使人们认为男孩的体罚率更高。然而,也有研究发现父母体罚不存在性别差异[12]。原因可能与20世纪80年代初,我国实行的计划生育政策有关,独生子女这一群体的出现使人们的传统思想观念开始发生转变,社会倡导男女平等,对女性的社会期望也开始加大,由“望子成龙”到“望女成凤”[13]。

通过比较父亲和母亲对子女的体罚情况发现,相比父亲,母亲更多对子女实施体罚。有研究表明,母亲比父亲更易实施体罚,而受过较高教育的母亲实施体罚的概率较低[14]。另外,研究还发现,父亲对子女的体罚存在性别差异,对男孩的体罚明显多于对女孩的;母亲对子女的体罚不存在性别差异。父亲和母亲体罚存在差异的最大原因可能是,母亲在日常生活中与子女的相处时间更多,也承担了更多养育责任,体罚的情况也就更多[15]。且当子女出现问题行为时,不会因儿童的性别差异而有所区别对待,受体罚儿童也更易对母亲产生敌意,而父亲更易对犯错的男孩实施体罚。

本研究结果显示,体罚经历对医学生健康危险行为的各维度均有影响。有研究表明,父母体罚对儿童发展存在一系列的消极影响[16],其中儿童和青少年的外化问题行为与之联系最强[17],父亲和母亲的体罚均可以明显预测儿童青少年的外化问题行为[18]。体罚也与儿童的成年期自杀和物质滥用行为密切相关[19];出现攻击性行为的风险也更大[20]。医学生健康知识的知晓率相对较高,其健康危险行为的现状不容乐观[21]。童年期的不良经历将很大可能增加医学生的危险行为发生率[22],其健康危险行为并非孤立存在,而是经常与其他行为同时发生[23]。

综上所述,即使是轻度体罚也会增加儿童成年期的健康危险行为,且严厉体罚的影响更加严重。因此,应减少童年期体罚,以免对儿童的未来造成消极影响。本研究的局限性在于研究对象仅选择了1个医学院校的大一和大二年级学生,因而对这一年龄段人群的代表性不足,在以后研究对象的选取上应注意。