中国试点地区碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响研究

张 节,简义龙

(中国地质大学(武汉)公共管理学院,武汉 430074)

中国工业化与城镇化的快速发展在很大程度上满足了人们对品质消费的需求,然而消费升级引发的化石能源的过度消耗直接导致大气污染物和碳排放量的不断增加。为改善大气环境质量,《京都议定书》建立了国际碳排放权交易制度。碳排放权交易是利用市场机制控制温室气体排放、落实碳达峰目标和碳中和愿景的核心政策工具之一。中国早在“十二五”期间就进行了碳排放权交易的有益探索,并于2013年陆续启动北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳7个试点地区的碳排放交易市场。

近些年关于碳排放权交易的研究主要集中在以下2个方面:一是对碳排放权交易市场机制构建所面临的问题进行跨学科、跨领域的理论探讨,主要包括碳排放初始分配制度[1]、法律保障制度[2]、市场流动[3]、价格形成机制以及监管[4]等问题;二是以客观数据为基础,实证分析碳排放权交易的社会[5]、经济[6]和环境绩效[7]。对于环境绩效的研究,学者们多聚焦在碳减排绩效上,少有研究关注碳排放权交易对协同减排绩效和治污绩效的影响。基于此,本研究采用2008—2017年中国31个省(市、自治区)的面板数据,利用双重差分法(Differences-in-differences,DID)评估碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响,以期对既有文献进行有力补充。

1 理论基础和研究假设

1.1 碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响

大气污染物排放和碳排放具有同步、同源性,因此《“十四五”控制温室气体排放工作方案》中明确提出节能、减排和降碳工作需协同进行,无论是从需求侧减少化石能源消费总量,还是从供给侧选取可替代的清洁能源,又或是提高资源利用效率,最终通过各方协同实现大气污染治理绩效的提升[8]。在协同减排过程中,强制规制压力、组织不确定压力和同辈群体压力会激发强制性同构力、模仿性同构力和规范性同构力,协同各方的环保投入行为会被唤醒,大气污染治理绩效也会因此得到提升[9]。基于此,本研究提出假设H1,碳排放权交易能提升大气污染治理绩效。

为了研究碳排放权交易如何提升大气污染治理绩效,本研究借鉴了联合国环境规划署与经济合作与发展组织提出的PSR模型,从大气污染治理压力绩效(P)、状态绩效(S)和响应绩效(R)3个维度探寻大气污染治理各项工作之间的逻辑联系以及碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响。基于此,本研究提出3个子假设:H1a,碳排放权交易可以缓解大气环境压力;H1b,碳排放权交易可以加速大气环境质量改善;H1c,碳排放权交易可以增加大气环境治理投入。

1.2 碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响机制

波特假说强调,市场失灵与政府失灵会导致环境成本外部化,当环境规制不力时,市场主体布局绿色创新发展的意愿较弱,进行绿色创新投入的动力不足;而合适的环境规制能激发“创新补偿”效应,市场主体的创新活动能得以驱动,创新效应也会随着环境规制的落实而不断显现[10]。碳排放权交易作为创新性的环境规制手段,可以矫正市场失灵,使市场主体的创新意愿得到激励,从而提升大气污染治理绩效水平。基于此,本研究提出假设H2,碳排放权交易通过驱动绿色创新提升大气污染治理绩效。

为了从不同维度检验大气污染治理绩效,本研究提出3个子假设:H2a,碳排放权交易通过驱动绿色创新提升压力绩效;H2b,碳排放权交易通过驱动绿色创新提升状态绩效;H2c,碳排放权交易通过驱动绿色创新提升响应绩效。

1.3 碳排放权交易对大气污染治理绩效影响的区域异质性

环境规制效果在不同区域受发展条件制约是存在差异的。环境库兹涅茨曲线证实当区域经济发展处于较低水平时,环境的污染程度会随着人均收入的增加而由低趋高;而当区域经济发展到一定水平达到曲线的拐点后,环境的污染程度会随着人均收入的增加而由高趋低[11]。而且,不同的区域在资源禀赋、市场规模、环境状态和政府执行力等方面存在较大差异,因此同一环境规制在不同区域实施产生的效果也会不尽相同。为了科学反映碳排放交易对大气污染治理绩效影响的区域差异,本研究依据《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》中的划分标准,将中国划分为东部、中部、西部和东北四大经济区域。由于碳排放权交易试点地区不涉及东北,故在检验区域异质性时将其排除在外。基于此,本研究提出假设H3,碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响具有区域异质性。

为了从不同维度进行检验,本研究提出3个子假设:H3a,碳排放权交易对压力绩效的影响具有区域异质性;H3b,碳排放权交易对状态绩效的影响具有区域异质性;H3c,碳排放权交易对响应绩效的影响具有区域异质性。

2 变量选取和模型设定

2.1 变量选取

遵循全面、可获得、可量化的原则,本研究构建了大气污染治理绩效评价指标体系,指标体系包含3个二级指标和14个三级指标,如表1所示。

表1 基于PSR模型的区域大气污染治理绩效评价指标体系

压力绩效(P)。压力绩效指标的选取主要参考了《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)中的空气污染物项目,具体包括二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、一氧化氮、颗粒物和总悬浮颗粒物等。受制于数据的可获得性,参考李春瑜[12]、韩士专等[13]、佟林杰等[14]、胡耘通等[15]的做法,用工业废气排放量来代替二氧化氮、氮氧化物和一氧化碳的排放量。此外,《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)的通知》中指出控制煤炭消费总量是大气污染防治的重点任务之一,故将煤炭消耗量纳入压力绩效。“碳达峰”行动方案中强调要以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅,故将碳排放量指标纳入压力绩效。颗粒物虽是状态绩效的衡量指标,但是总悬浮颗粒主要源于工业烟粉尘排放,故将二氧化硫排放量、工业废气排放量和工业烟粉尘排放量纳入压力绩效。考虑到人口对排放强度和排放总量的影响,故对所选指标进行人均化处理。

状态改变绩效(S)。状态改变绩效指标的选取主要参考了《环境空气质量指数(AQI)技术规定》中的监测项目,具体包括二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、10 μm以下的可吸入颗粒物浓度、空气质量是否好于二级等。为了动态反映大气环境的改变,将二氧化硫浓度、二氧化氮浓度和10 μm以下的可吸入颗粒浓度同比上年减少量、同比上年空气质量达标增加率纳入状态改变绩效。由于状态改变绩效的衡量指标只可获取省会城市数据,故参考李春瑜[12]的做法,用省会城市数据来代替对应的省份数据。

响应绩效(R)。响应绩效指标的选取主要参考了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)的通知》中的考核内容,将燃气投资、电力、蒸气、热水生产和供应投资、工业废气治理设施运行支出、工业废气污染治理投资完成额、公共汽车数量等纳入响应绩效。

大气污染治理总绩效(Perf)。大气污染治理总绩效由压力绩效(P)得分、状态改变绩效(S)得分和响应绩效(R)得分加权计算后得出。

2.2 模型设定

本研究将碳排放权交易试点政策看作是一次准自然试验,运用双重差分法(DID)评估碳排放权交易能否提高大气污染治理绩效。参考石大千等[16]的研究,构建2个虚拟变量:①试验组和控制组虚拟变量,将7个试点地区定义为试验组,赋值为1,非试点地区定义为控制组,赋值为0;②政策时间虚拟变量,根据碳排放权交易试点政策的具体年份,将2013年及之后赋值为1,2013年之前赋值为0。据此构建双重差分模型如下:

为了消除样本选择偏差和降低非随机性选择造成的误差问题,本研究采用PSM-DID方法进行稳健性估计。具体模型如下:

模型中的Perfit、Pit、Sit、Rit分别代表i省在第t年大气污染治理的总绩效、压力绩效、状态改变绩效和响应绩效;Periodt代表时间虚拟变量;Treatedi代表地区虚拟变量;Controlit代表影响区域大气污染治理绩效的一系列非政策因素;区域开放程度(PerFDI)用人均外商直接投资额来衡量,市场规模大小(PerGDP)用人均GDP来衡量,产业结构状况(TIS)用第三产业贡献率来衡量,城镇化水平(UI)用城镇人口数除以总人口数[17-19]。

2.3 样本选择和数据来源

考虑到准自然试验对时间跨度的要求,本研究选取2008—2017年中国31个省(市、自治区)的310个样本数据,实证分析2013年以来中国碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响。由于港澳台地区数据严重缺失,为了保证结果的客观性,参考石大千等[16]的研究将其从样本中剔除。

文中各指标数据来源于《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和《中国统计年鉴》。其中主要变量及构成和变量的描述性统计情况如表2和表3所示。

表2 主要变量及构成

表3 变量的描述性统计情况

3 实证分析

3.1 大气污染治理绩效评价

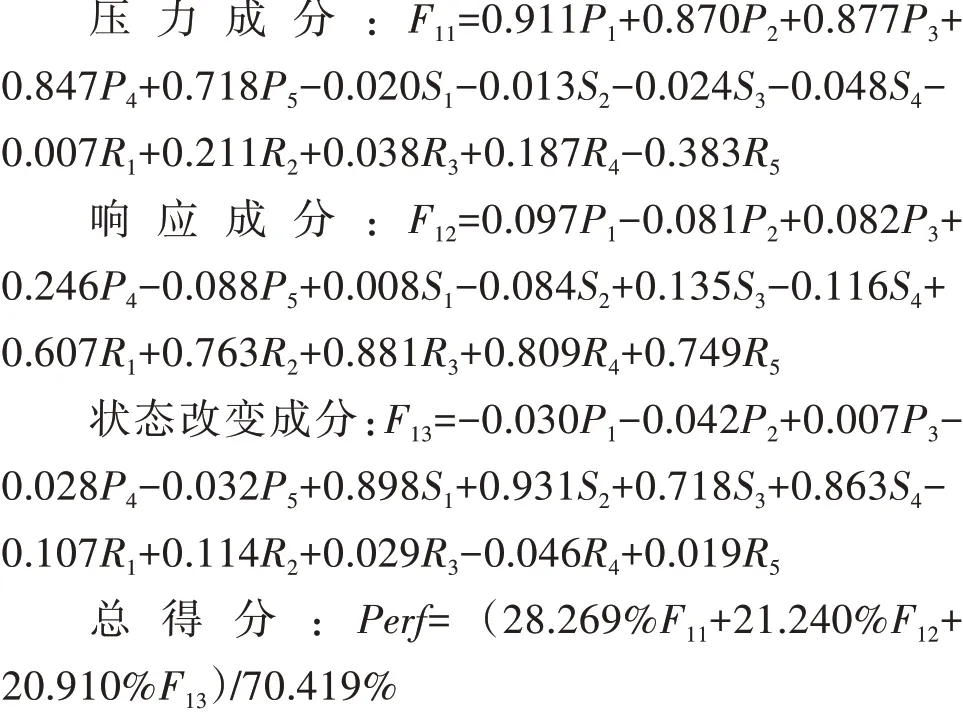

采用主成分分析法对大气污染治理绩效进行评估。运用SPSS 12.0软件提取了3个主成分,贡献率分别为28.269%、21.240%、20.910%,累积贡献率达70.419%。第一主成分在人均CO2排放量、人均SO2排放量、人均工业烟尘排放量、人均工业废气排放量和人均煤炭消耗量等指标的载荷较高,定义为压力成分;第二主成分在燃气投资、电力、蒸气、热水生产和供应投资、工业废气治理设施运行支出、工业废气污染治理投资完成额、公共汽车数量等指标的载荷较高,定义为响应成分;第三主成分在PM10减少量、空气质量达标增加率、二氧化硫浓度减少量、二氧化氮浓度减少量等指标的载荷较高,定义为状态改变成分。表达式分别如下。

根据上述表达式计算得出压力绩效、状态改变绩效、响应绩效和大气污染治理总绩效的各年均值,如图1所示,2008—2017年试点地区的压力绩效和响应绩效得分虽有波动但总体呈上升趋势,而状态改变绩效和总绩效得分呈非对称的“U”型关系。以2013年为拐点,2013年以前的得分总体低于2013年后,至于2013年状态改变绩效和总绩效得分陡然下降的原因,是由于当年全国范围内出现了有史以来范围最广、频率最高、污染强度最大的雾霾天气。

图1 基于主成分分析的绩效得分年均值

3.2 碳排放交易对区域大气污染治理绩效的影响

利用双重差分法衡量碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响,结果见表4,其中列(1)、列(2)、列(3)、列(4)分别表示碳排放权交易对压力绩效、状态改变绩效、响应绩效和大气污染治理总绩效的影响。根据变量的did系数及P可知,碳排放权交易的政策净效益系数为0.463 0,说明碳排放权交易显著提升了大气污染治理绩效。分别从大气污染治理压力绩效、状态改变绩效和响应绩效3个维度来看,压力绩效系数为0.770 6,说明碳排放权交易缓解了大气污染治理压力;响应绩效系数为0.331 5,说明碳排放权交易促使企业增加了环保投入;状态改变绩效的系数为负且不显著,说明大气环境质量改善的速度还需加快,即假设H1及其子假设H1a和H1c成立,而H1b不成立。控制变量的回归结果显示,区域开放程度增加、市场规模扩大、产业结构优化都会显著改善大气污染治理绩效,而城镇化水平的提高则会抑制大气污染治理绩效。

表4 基准回归结果

3.3 基于PSM-DID方法的检验

为了消除样本选择偏差,降低非随机性选择造成的误差问题,本研究利用PSM-DID方法进行稳健性检验。具体而言,将碳排放权交易试点地区虚拟变量对控制变量进行Logistic回归,得到倾向性得分,据此进行样本匹配。根据表5可知,匹配后相关变量在试验组与控制组之间分布相对均衡,无显著差异,说明匹配结果良好,可进行DID分析。

表5 PSM-DID检验

3.4 机制检验

前文碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响机制中阐述过,碳排放权交易通过激励市场主体的创新意愿驱动大气污染治理绩效水平的提升。为了验证这一机制,本研究参考Baron等[20]的方法,首先,选取每万人的专利授权量代表创新能力(Tech),将倍差项和创新能力进行回归,若显著则表明碳排放权交易能刺激绿色创新;其次,将倍差项和大气污染治理绩效进行回归,若显著则表明碳排放权交易提升了大气污染治理绩效;最后,将倍差项、创新能力分别和大气污染治理绩效进行回归,若倍差项依然显著但系数降低了或者直接变得不显著了,则表明碳排放权交易是通过驱动绿色创新提升了大气污染治理绩效。回归结果如表6所示,碳排放权交易显著提升了绿色创新能力,并通过创新驱动提升大气污染的治理能力和效益,即假设H2及其子假设H2a和H2c成立。

表6 机制分析回归结果

3.5 进一步稳健性检验

使用双重差分法进行无偏估计的假设之一是若政策的影响不存在则试验组与控制组的发展趋势会是一致的,并且不存在时间趋势差异。共同趋势检验结果如表7所示,列(1)、列(2)分别表示在控制变量未控制和控制情况下的共同趋势检验结果,结果表明碳排放权交易实施前其效应都不显著,说明在政策实施之前,试验组与控制组不存在时间趋势差异。

表7 共同趋势检验结果

3.6 异质性检验

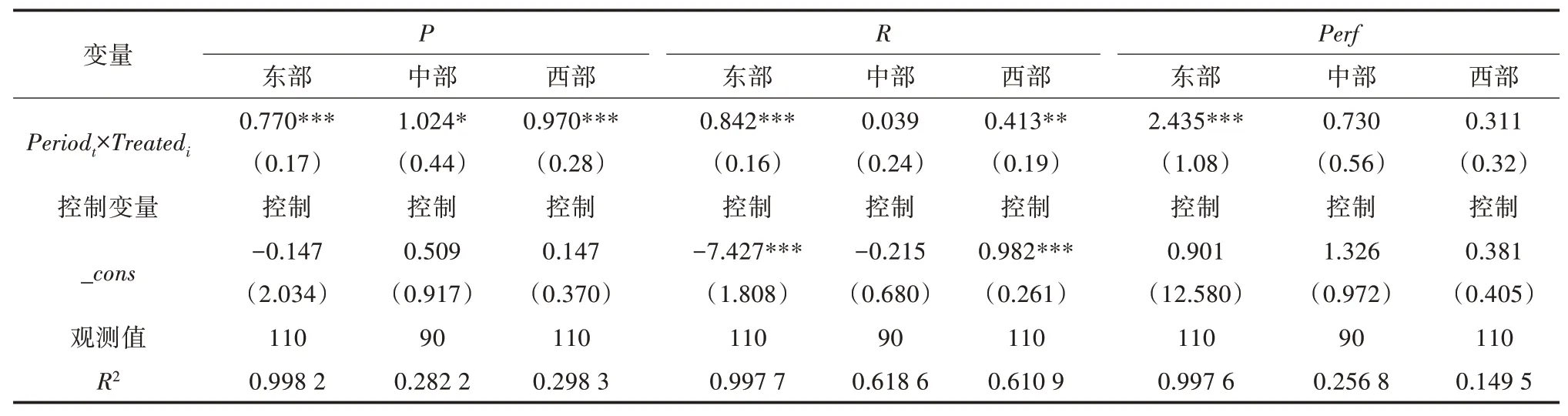

碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响存在区域差异,验证了假设H3及其子假设H3a和H3c,这种差异主要体现在2个方面(表8)。一是从总绩效来看,良好的区位条件、优化的产业结构和绿色创新基础,使东部地区的大气污染治理总绩效显著提升。二是从响应绩效来看,政策上的重视和财政上的倾斜使东部地区和西部地区的响应绩效显著提升。

表8 异质性检验

4 结论与建议

4.1 结论

有别于既往研究仅关注碳减排绩效,本研究基于2008—2017年中国31个省(市、自治区)的面板数据,采用主成分分析法估算大气污染治理绩效,利用双重差分倾向得分匹配法检测碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响。结果显示:①碳排放权交易显著提升了试点地区的大气污染治理绩效。具体表现在2个方面,一是碳排放权交易不仅降低了煤炭消耗量和二氧化碳排放量,而且对二氧化硫、工业废气、工业烟粉尘在内的其他污染物产生协同减排效应。二是碳排放权交易刺激了试点地区大气污染治理的投入,碳排放权交易与排放主体在大气污染治理的投入上产生制度同构压力。②碳排放权交易通过创新机制驱动了试点地区大气污染治理绩效的提升,弱波特假说中的“环境规制-环保成本增加——污染治理投入增加——绿色创新-补偿环保成本——治污能力增强”的正向传导机制得以验证。③碳排放权交易对大气污染治理总绩效和响应绩效的影响存在区域差异。具体而言有2点差异,一是资本密集度高和绿色创新基础好的东部地区,碳排放权交易对大气污染治理绩效的影响更加显著;二是碳排放权交易对区域大气污染治理投入的刺激作用存在“中部塌陷”现象。

4.2 建议

基于以上结论,本研究提出如下建议。①降碳与减污协同增效。精准制定降碳减污“源清单”,将碳交易商品种类由二氧化碳扩大到二氧化氮、二氧化硫、甲烷等污染性气体,加强降碳减污协同增效的绿色专利技术研发,设立降碳减污协同增效工作专项经费,从而实现协同减排目标。②绿色创新和低碳发展紧密结合。降碳减污问题归根到底是社会经济发展方式问题,社会经济发展应该建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上,为此应用最严格制度和最严密法治来保障低碳转型和绿色发展。③精准施策和联防联控双管齐下。大气污染物的外能,为农村社会经济、生态环境带来更大的综合效益,为实施乡村振兴战略提质增效。