西方理论与中国经验:20世纪80年代“诗化小说”的中和之美

陈好修

20世纪的中国美学基本上以西方美学为推动力。“从王国维开始,拿西方美学理论,尤其是近代以来德国古典美学观念、方法等,作为阐释中国美学和艺术的现成材料,乃至借助西方近代美学理论及其概念、方法来建构中国美学的现代理论大厦,成为20世纪中国美学家的一种基本‘现代学术’姿态。”(1)王德胜:《关于20世纪中国美学及其研究》,《20世纪中国美学:问题与个案》,北京:北京大学出版社,2009年,第3页。特别是20世纪四五十年代以来,马克思主义美学在中国得到空前发展。马克思主义美学秉承历史唯物主义原则,以鲜明的实践性与阶级性一度成为延安时期文艺理论的风向标杆,并在五六十年代以及80年代两次引领了美学热潮。然而,正如萨义德所言:“当观念从以前某一点移向它将在其中重新凸显的另一时空时,需要有一段横向距离,一条穿过形形色色语境压力的途径。”(2)爱德华·W.萨义德:《世界·文本·批评家》,李自修译,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第401页。西方文艺理论在中国的传播要面临本土适应性问题。由于中国文学具有自身的主体性与选择性,西方文艺理论与中国文学实践的背离时有发生。五四时期,新文化人的理论主张与文学书写并不完全吻合。胡适与郑振铎诸人既未完全贯彻“情之文学”的理念,也未完全摒弃所谓“庙堂”的“文人文学”。这一现象在西方文艺理论蜂拥而入的80年代也同样存在。新时期文学伊始,以马克思主义美学为视域的美的本质等问题的讨论如火如荼,西方现代主义美学原则和创作方法备受青睐。以上两种文艺理论及其指导的文学实践如伤痕文学、反思文学、改革文学、朦胧诗、先锋文学基本占据了80年代文学场域的主流。但主流之外暗流涌动。汪曾祺、何立伟、贾平凹等人的诗化小说就是一个值得关注的现象。所谓诗化小说,是指以诗性思维的方式进行构思,以意象性与抒情性为主要特征的小说,这类小说更倾向于采用中国古典美学的原则与创作手法,马克思主义美学以及西方现代主义美学在解读这类小说时似乎有些力不从心。因此,从诗化小说出发,构建具有中国特色的美学体系是值得深思的一个议题。本文即以中国古典美学为视角,对80年代文学场域里诗化小说的美学风貌进行探究。

一、避恶扬善,诗化生活:自然和谐的美学理念

随着80年代解放思想、改革开放的到来,西方现代主义文艺理论蜂拥而入中国文坛。象征主义、表现主义、存在主义、魔幻现实主义等流派在中国文坛上空风云诡谲,尼采、弗洛伊德、萨特、卡夫卡的哲学与美学思想在中国作家的心灵湖面吹动起阵阵涟漪。在西方现代主义文艺理论的影响下,彼时的中国文坛出现了意识流小说、新写实小说、先锋小说等小说流派。新写实小说以零度情感还原毛茸茸的原生态生活,先锋小说以解构、反叛思维消解生活的意义,池莉、方方、余华、马原、洪峰等人极力书写着人生的虚无与生活的荒诞,其小说明显带有存在主义荒诞哲学以及波德莱尔审丑理念的倾向。另一方面,马克思主义文艺理论鲜明的批判性在文坛余温不减,受此影响的伤痕文学、反思文学、改革文学以强烈的批判性反思历史并揭露社会生活的丑恶现象。然而,在大河滔滔之外是诗化小说的涓涓细流。在汪曾祺、张炜、铁凝等人的诗化小说里没有对现实的无情批判与尖锐的矛盾对立,也少有对生活的嘲弄与解构,而是规避邪恶以善化恶,美化现实,诗化生活。“致中和,天地位焉,万物育焉”的美学理念在这些小说里分外突出。

(一)避恶扬善

善恶是构成人类伦理的基础,也是文学中一个说不尽的话题。(3)聂珍钊:《文学伦理学批评导论》,北京:北京大学出版社,2014年,第36页。受西方现代主义文学影响,方方的《风景》、残雪的《山上的小屋》、余华的《现实一种》等多展露人性的阴暗险恶。同时,周立波的《暴风骤雨》、曲波的《林海雪原》、杜鹏程的《保卫延安》等也均存在不同程度的“惩恶扬善”倾向。与这些小说不同的是,汪曾祺、张炜、苏童的诗化小说规避邪恶或化恶为善,体现出自然和谐的美学理念。

中和之美首先体现在汪曾祺对“恶”的规劝消解里。自称“中国式的,抒情的人道主义者”的汪曾祺在他早期小说里就显露出追求和谐的思想倾向。(4)汪曾祺:《我是一个中国人》,《汪曾祺全集》谈艺卷,北京:人民文学出版社,2019年,第428页。青年时期的他曾几度重写《复仇》,这篇尝试运用西方现代主义的艺术手法进行创作的小说,却带着鲜明的中国传统思想的烙印。汪曾祺称《复仇》是不自觉受到佛教“冤亲平等”思想的影响,“最后两个仇人共同开凿山路,则是我对中国乃至人类所寄予的希望。”(5)汪曾祺:《捡石子儿——〈汪曾祺选集〉代序》,《汪曾祺全集》谈艺卷,第165页。从汪曾祺创作时的“不自觉”便可窥见西方文艺理论与中国文学实践的某种难以贴合。《复仇》与鲁迅的《铸剑》情节相似,风格却大相径庭。如果说,《铸剑》用紧张的情节、黑暗的色调、恐怖的意象、怪诞的人物极力渲染憎恨之强,汪曾祺的《复仇》则用山间的宁静、蜂蜜的清香、老和尚的磐声一点点消解了积怨,只剩下那穿银红褂子的在井边汲水的女孩、在柳烟里轻摇的驼铃与那戴着红花的微笑着的母亲。如果说,鲁迅的《铸剑》歌颂且嘲弄着复仇的英勇与虚无,汪曾祺的《复仇》则孕育并寄托着光明与希望。他让青年人把那把沾满仇恨的利剑放回剑鞘,用善良绣出一朵幽香袭人的梅花。晚年汪曾祺“致中和”的理念愈发突出。1988年,汪曾祺在接受台湾作家施叔青采访时指出,散文化小说的美是“阴柔之美、喜剧之美”,它的作用是“滋润”而不是治疗。自己“不是没有遇到坏人”,而是“不想去写他”。(6)汪曾祺、施叔青:《作为抒情诗的散文化小说——与大陆作家对谈之四》,《上海文学》1988年第4期,第71—75页。汪曾祺笔下几乎没有“恶人”。《鸡毛》中的文嫂、《捡金子》中的大学生、《异秉》中的陈相公、《幽冥钟》中的张士诚,他们有的耍小聪明,有的自私狭隘,有的愚昧迷信,但在汪曾祺眼中,这些小人物荒唐可笑的行为背后是生活的艰难,汪曾祺对他们的态度始终是温和且同情的,与其说是批判不如说是一种关照。汪曾祺的小说规避邪恶或化解邪恶。《受戒》以宁静空灵的诗意冲淡善恶的纠缠,构建出安居乐业的世外桃源。《大淖记事》以美好的人性疗治生命的伤痛——巧云没有与刘号长血刃相见,而是悄悄拭去心头的阴霾挑起生活的重担;锡匠们没有暴乱反动,而是用古老的风俗上街请愿。一些以“文革”为题材的小说也将淋漓的鲜血隐去,只在字里行间留下淡淡的血痕:《天鹅之死》以稚嫩的童声疗治白蕤的伤痛,《寂寞与温暖》以温情的守护抚慰沈沅的心灵,《八月骄阳》用一池湖水洗净文人的冤屈……

中和之美还呈现在张炜对恶的宽恕反思里,在苏童对善恶界限的探寻里。张炜前期小说里人道主义的幽香伴着芦清河的浅吟低唱。《达达媳妇》里的媳妇用女性的柔美善良滋润出一朵橘红的野花,《一潭清水》里的徐宝册在霞光里重新挖掘隐喻美好人性的一潭清水,《篝火》中的小叶与海棠燃起篝火帮偷瓜贼烘干衣服,《海边的雪》中的金豹将铺子点燃用宽容仁爱之心滋润出一棵嫩绿的幼苗。之后的《古船》则将个体的善良品质上升为厚重的民族性格。隋抱朴放下家族仇恨为赵多多的粉丝厂“扶缸”,他在幽暗的粉丝作坊里凝眉苦思,在狭小的屋子里孤独地读着《共产党宣言》,他在老磨的隆隆轰鸣中、在不舍昼夜的河水里超越了对赵家的仇恨,变成对家族原罪的反思。中和之美还在苏童对善恶的消解里。正如吴义勤所言:“艺术家如果一心放在善恶两面的选择之中而无暇他顾,就会或多或少地离异人类前进的必然途程,造成艺术作品的浅薄与虚假。”(7)吴义勤:《苏童小说的生命意识》,《文学现场——中国新时期文学观潮》,济南:山东文艺出版社,2001年,第174页。而苏童的《丧失的桂花树之歌》正是一篇意在深刻揭露复杂人性的小说,它穿过善恶二元对立的表层,直抵人性深处枝蔓横生的丛林,看到了那里善与恶的盘根错节。善恶原不可以同道,而事实上,正是少年一直视为正义化身的父亲伙同盗贼将桂花树偷走。当少年看着父亲与偷花贼乘船远去,看着那一捆捆桂花在山南集市上售卖而感到无比困惑:“善与恶是否真正对立?它的界限是否存在?”善恶界限的模糊在孕育中和之美的同时还酝酿出了超越美学的哲学意义。诗化小说的避恶扬善是否是对历史与人性复杂状态的规避与美化?事实可能并非如此。汪曾祺们并非未体验人性之恶,相反的是,他们体验与经历得太多太真切。因此,与其说诗化小说避恶扬善是对历史伤痕的粉饰,是对充斥着贪婪、暴怒与欲望的人性弱点的规避,不如说是一种超越。

(二)诗化生活

生活在先锋小说与新写实小说里是荒诞事件和庸俗日常的堆积,而在诗化小说里,生活是美的源泉。诗化小说以诗意润色生活的块垒,实现了主体与审美对象的和谐共存,践行了中国古典美学源远流长的中和之美。

劳动之美。劳动是创造美的源泉之一。深谙传统绘画之道的汪曾祺,蘸着词汇的笔墨层层渲染,赋予劳动流光溢彩的美感。戴车匠的旋刀轻轻转动,那淡紫、粉红、浅黄、白的木花轻轻落下,如同随风飘落的一树树花瓣(《戴车匠》);大英子的绣花针迂回,拽动彩线飞舞,一层层针脚铺叠自然,颜色由深到淡不露痕迹,如同层层渲染的写意画(《受戒》);大淖的姑娘媳妇挑起担子,她们在乌黑发亮的发髻绑上一截通红的头绳,又斜插一朵鹅黄的柳球、粉红的夹竹桃、洁白的栀子,或一片墨绿的艾叶,这些俏丽的颜色点缀着菱角的碧绿、荸荠的紫红、莲藕的雪白,如同乱花渐欲迷人眼的春日西子湖畔(《大淖记事》)。何立伟不仅深谙绘画且精通音乐,他将声音与色彩一起融入文字,其笔下的劳动交织着光影与声音的变幻:河滩上那黝黑与白皙的两个少年,挎着篮子里紫红的马齿苋从阳光里走来,清脆如葡萄的笑声清凉了夏日的午后(《白色鸟》);学堂里的晚钟和打铁铺的榔头声叮叮当当,如同清越悠扬的乐曲,在淡蓝色的黄昏和通红的焰火里蜿蜿蜒蜒(《雪霁》);那从仄仄山路上走来的石匠,褡裢里背着的锤凿如同一件乐器。他在溪水奏鸣里一下下敲击着石碾,脚边的烟蒂断续着残烟几缕,钢与石的触碰的回音在山谷里飞翔,似奏出一曲古老的编钟乐(《石匠留下的歌》)。

饮食之美。朱光潜在《谈美书简》中指出,艺术和美最先见于“食色”。(8)朱光潜:《谈美书简》,杭州:浙江文艺出版社,2006年,第15页。汪曾祺和何立伟运用比喻、通感、拟人、夸张等多种修辞,充分调动人的视觉、嗅觉与味觉,将饮食之美发挥到极致。樱桃红如珊瑚,白如玛瑙。百合状如拳头,山药粗如手臂。白杏如雪,状如鸡蛋大小。蜜桃含笑,微微绽开朱颜。萝卜爽脆,摔在地上就能裂开(汪曾祺《鉴赏家》)。蒲包肉色香味俱全,加了粉子的碎肉塞在衬了豆皮的蒲包里,在拦腰处系上一道麻绳,煮熟倒出状如葫芦,醇厚的肉香里带着丝丝蒲草的清香(汪曾祺《异秉》)。秦老吉的馄饨宛如工艺品,那螃蟹、鸡肉、荠菜、冬笋做的馅料用刀背细细剁碎,各式香辣酸甜的调料分门别类,拌馅用的大盘竟是雍正的青花,那挑馄饨的担子则是古色古香的雕花楠木所制(汪曾祺《三姐妹出嫁》)。如果说,汪曾祺笔下的美食香得浓郁,何立伟的美食则淡得幽远。黄嫩嫩的米豆腐缀以细小的青葱,淡而不寡,爽而不腻。碧绿的荷叶包成扁扁的三角形,撒上些许糖,再填上用黄豆、糯米、苞谷磨成的细粉,放在蒸笼里蒸得软软糯糯,荷叶的清香浸透谷物的甘甜(何立伟《小城无故事》)。

日常生活之美。正如陈晓明所言:“关注日常生活及其价值,这得力于女性视角,它是女性作家在意识形态衰弱之后,回到妇女生活本位的自主选择。”(9)陈晓明:《勉强的解放:后新时期女性小说概论》,《当代作家评论》1994年第3期,第28—39页。女性作家王安忆、铁凝、迟子建从乘车、做买卖、谈天等日常生活中提炼出诗意因素。当末班公交车在雨中疾驰而去,骑自行车的小伙子向无助的雯雯伸出温暖的援手。雨中的路灯投下橙黄色的光,温柔了夜色也温暖了少女多情的心(《雨,沙沙沙》)。铁凝则“把生活的‘块垒’抱在怀里,用自己的‘心’溶解成‘情’这种流水般、月光般的东西,再凝结成自己的小说。”(10)雷达:《蜕变与新潮》,北京:中国文联出版公司,1987年,第279页。台儿沟的姑娘们忽闪着麂子似的眼睛,和和气气地跟旅客做买卖,把这清冷的小站变得热气腾腾,五彩缤纷(《哦,香雪》)。少女安然肩上搭着跳绳站在清晨的阳光里,温和的阳光洒在她红润的脸上,那纤细的绒毛像一层金色的丝绒(《没有纽扣的红衬衫》)。那北方边陲的北极村宛如极光闪耀、雪花飞舞的童话王国。小女孩抱着小狗痴痴地看着天上的云霞,数着星星听奶奶讲故事,月光照在鱼鳞上闪着银光(迟子建《北极村童话》) ……

风土人情之美。贾平凹、何士光、刘绍棠等将目光投向乡村,发掘风土人情之美。商州人情美——家家户户门口放着黑色瓷罐和白色瓷碗,瓷罐里放着竹叶青茶,歇脚的行人可以自行取用。商州人健美——他们“双肩长出拳头大的死肉疙瘩,两只大手,硬趼如壳”,“腿肚子上脉管精露,如盘绕了一群蚯蚓”,有着“十分野蛮百分优美” (《商州初录·莽领一条沟》)。商州风景美——清幽处溪水鸣溅,桥如弯月,绿柳如云,百鸟啁啾,坐落着山野人家;险恶处群山高耸入云,雄鹰折翅,巨风消声,“犹是老禅遥指处,只堪画图不堪行”(《商州初录·镇柞的山》)。刘绍棠的通州有着北方运河冲积平原的苍凉浑厚,那状如蝈蝈笼的沙滩三分天下,盐碱地、沙滩、水洼交错密布,红皮柳棵、蒲苇、杂草并生,宛如一幅色彩鲜明的油画(《豆棚瓜架雨如丝》)。何士光的梨花屯杂树碧绿,砖瓦青灰,白鹭栖居,宛如一幅清淡的山水画(《到梨花屯去》)。

回望80年代文学现场,当新写实小说以冷漠的笔调叙说着生活的庸俗无奈,诗化小说却饱蘸着热爱书写出生活的诗意之美。当印家厚手拿奶壶,抱着儿子狼狈而焦急地追赶早班车,日复一日重复忙忙碌碌的生活(池莉《烦恼人生》);王淡人却手拿白泥小炉、葱姜蘸料和美酒,悠然地在河边垂钓烹调,过着怡然自得的诗意人生(汪曾祺《钓鱼的医生》)。从副食店排长队买回来的一斤豆腐,被闷在小林家的塑料袋里变馊,由此引发一场家庭纷争(刘震云《一地鸡毛》);而在萧七罗锅的凉棚里,则嫩黄黄地切成四方小块,点缀着细脆的葱丝,在清幽的栀子花香里诉说着一个温情的故事(何立伟《小城无故事》)。早夭的孩童被埋在窗子底下,冷眼旁观着父亲、母亲、兄弟姐妹们在生存线上的艰难挣扎,见证着人性的复杂与阴暗(方方《风景》);柳芽般年龄的女孩在碧绿的菜园里嬉戏,在温暖的木刻楞房里听着故事,享受着亲人朋友的温情(迟子建《北极村童话》)。诗化小说与新写实小说呈现出截然不同的美学风貌,它一改新写实小说对现实的冷冰冰的叙述与赤裸裸的还原,用诗意润泽粗粝的现实生活。它赞扬着劳动之美,品咂着饮食之美,触摸着日常之美,感受着风土人情之美,不仅具有化庸俗为诗意的美学意义,也启迪着对生存本质的思考与人生意义的探寻。

二、乐而不淫,哀而不伤:理智节制情感

西方现代派文学与文论是以非理性主义哲学为基础的。叔本华与尼采的唯意志论、伯格森的直觉哲学否定客观世界的秩序强调个体的感觉存在,受此影响的西方现代派文学将世界看作“一团不可知的神秘的混乱”(11)袁可嘉等选编:《现代主义文学研究》上,北京:中国社会科学出版社,1989年,第254页。,而以象征、变形、怪诞、夸张等手法表现现代人的精神异化,书写他们的困惑、苦闷、恐慌、紧张、虚无、荒诞等情绪,带有一种明显的颓废色彩。在西方现代主义文学影响下,新写实小说与先锋小说也充满了反讽、戏谑、自贬、嘲弄的黑色幽默。另一方面,伤痕文学与反思文学并未完全摆脱“十七年”文学的思维方式,这些小说对“四人帮”祸国殃民的罪行进行着血泪控诉,在发出振聋发聩的时代之音的同时也造成了情感的单薄与固化。而诗化小说不然。汪曾祺、何立伟、贾平凹的小说里没有现代派文学的悲观颓废,也没有伤痕文学的锥心泣血,而是以理智节制情感,践行了“乐而不淫,哀而不伤”的温柔敦厚的中和之美。

(一)哀而不伤

何立伟是惜愁的,他的哀愁如同杉木河蜿蜒的细水,映照着点点残春落红与丝丝依依杨柳,如同癫子姑娘手中的栀子花——“香得并不酽,只淡淡有些幽远”。他将哀愁不动声色地弥漫于文本角角落落,散发着无处不在但“用力一闻,竟什么都没有”的栀子花香。正如汪曾祺在《小城无故事·序》中评价:“何立伟是珍惜自己的哀愁的。他有意把作品写得很淡。”他竭力隐藏着自己的忧愤,如同一团“没有成焰的火”。(12)汪曾祺:《从哀愁到沉郁——何立伟小说集〈小城无故事〉》,《汪曾祺全集》谈艺卷,第345—346页。《小城无故事》里美丽的癫子姑娘唱着歌子,手捏一支栀子花满城行走;《白色鸟》中不谙世事的少年在河滩游玩,耳畔传来斗争会隐隐的锣鼓声;《滋味》里的工人武桃坐在寝室门口,吹奏着忧郁凄凉的箫声;《单身汉轶事》里孤独的汉子在寝室数着日光流年,闭门锁着心事;《好清好清的杉木河》中孤独的老爹守着渡船,满载一船又一船的故事和那载不动的怅恨忧愁……同时,何立伟的许多小说在忧愁的背后,又蕴含着一丝丝令人期待的光亮:《石匠》里那盘水碾子吱吱呀呀地淘洗着流水,在幽静的山壑里唱着一曲清越悠扬的歌。《荷灯》中的吴七生死不明,杉木河“照样有涛声和号子,苍邈而又幽远”。《萧萧落叶》里的婆婆子到了哪里了呢?她可能死了,也可能明天就回来……

汪曾祺的哀愁如同童年花园里杂生的野茉莉,有着“很淡很淡的惆怅”,盛开着“白菊花茶一样的寂寞”。(13)汪曾祺:《〈晚饭花集〉自序》,《读书》1984年第1期,第89—93页。《晚饭花》里的美丽少女王玉英错嫁浪荡子,在河边淘着无望的人生;《八月骄阳》里的落魄文人老舍寂寞地看着蝴蝶乱飞,和星光一起长眠于深沉的湖水;《勿忘我》里妻子的骨灰默默被遗忘在了旧屋一角,在时间的淘洗里布满尘灰。《晚饭后的故事》里的中年男子再见昔日恋人,在微醺的午后、一阵阵马樱花香里回忆往事。《昙花,鹤和鬼火》里的少年常记那孤鹤的凄美、昙花的震撼、鬼火的惊心动魄,却再也难寻儿时记忆……晚年汪曾祺改写《聊斋志异》诸篇时,也不忍将蒲松龄的忧愤表现得过于直露,而是甘愿一直带着孩子气的气愤书写抒情的现实主义。《瑞云》一篇,汪曾祺认为蒲松龄写瑞云丑状类鬼“很恶劣”,所以他在改写时,只忍在她额头上留下一个越洗越真的黑印儿。《黄英》一篇,汪曾祺认为矫揉造作的马子才“俗不可耐”,故不将他与纯真善良的黄英结为夫妻。(14)汪曾祺:《〈聊斋〉新义》后记,《汪曾祺小说全编》下,北京:人民文学出版社,2016年,第793页。《画壁》一篇,蒲松龄以声音和色彩极力渲染金甲神人前来巡捕凡人的紧张恐怖:皮靴锵锵,锁链哗哗,神人黑面如漆、绾锁挈槌,仙女大惊失色、面如土灰;朱守素与女子巫山云雨后即刻下山离去,将这寺中奇遇抛诸身后。而汪曾祺对此点到即止——他不忍破坏那多情的旅人与可爱的女子昵昵耳语的温馨,并用那温顺的驼眼、柔软的驼蹄的脚印记下了这份浪漫传奇……

(二)乐而不淫

《受戒》的横空出世惊艳了文坛。小说问世四十年来,其所获赞誉恐三言两语难以厘清,无数评论家从不同角度试图破译其艺术密码,或许,也可以从中国古典美学角度对这篇小说再次进行解读。《受戒》以和谐的语言、和谐的画面、和谐的思想营造出“乐而不淫”“温柔敦厚”的中和之美,它激活了那源远流长的中国古典美学传统。《受戒》的中和之美体现为三个方面:强弱交替的语言节奏、进退相谐的舟行画面、“思无邪”的朴之美。

其一,强弱交替的语言节奏。明海与小英子在庵赵庄渡口初遇,善因寺重逢,芦苇荡定情几处场景里,其对话都具有一项明显的特征——一问一答,一强一弱,一长一短,一动一静。比如:

“是你要到荸荠庵当和尚吗?”(动)

明子点点头。(静)

“当和尚要烧戒疤呕!你不怕?”(动)

明子不知道怎么回答,就含含糊糊地摇了摇头。(静)

“你叫什么?”(长)

“明海。”(短)

“在家的时候?”(长)

“叫明子。”(短)

“你受了戒啦?” (强)

“受了。” (弱)

“疼吗?” (强)

“疼。” (弱)

“现在还疼吗?” (强)

“现在疼过去了。” (弱)

“你哪天回去?” (强)

“后天。” (弱)

“上午?下午?” (强)

“下午。” (弱)

明海与小英子二人一问一答,语气一强一弱,语句一长一短,这样的叙事类似于音乐上的四二拍(又称一板一眼),它以四分音符为一拍,每小节有两拍,第一拍强,第二拍弱,整体呈强弱交替的节奏。小英子昂扬奋进的问句类似于音乐中的强节拍,明海简短内敛的回答类似于音乐中的弱节拍,这种“强/弱”交替的模式产生节奏上的中和之美。如图1所示。

|你叫什么?明海|在家的时候 叫明子|(强)(弱)(强)(弱)你受了戒啦受了|疼吗疼|(强)(弱)(强)(弱)

其二,舟行的画面。《受戒》里的庵赵庄多水多船,大伯送明海过河,小英子送明海受戒,小英子接明海回庵赵庄均以舟行为之。如:大伯一桨一桨地划着,只听见船桨拨水的声音:“哗——许!哗——许!”船桨与河水一推一拔,一“哗”一“许”,一进一退,勾勒出一幅江南水乡舟行图,自然和谐之美尽在其中。

其三,“思无邪”的朴之美。从老子“见素抱朴”到魏晋名士“复归自然”,中国古典美学形成了源远流长的“朴”范畴。《诗经》与乐府诗更是淳朴之美的集大成之作。据汪曾祺友人苏北回忆,在汪曾祺下放张家口期间,是《诗经》与乐府诗陪伴他度过了那段枯寂的日子,他每晚在书桌前读的多是《诗经》,甚至想专门从事《诗经》研究。(15)苏北:《汪曾祺闲话》,合肥:安徽文艺出版社,2017年,第107页。汪曾祺还随身携带宋人郭茂倩所编的《乐府诗集》到沽源,并根据密密麻麻的笔记写下了《古代民歌杂说》《读民歌札记》等论文。也许正是对《诗经》与《乐府诗》的这份挚爱促成了汪曾祺尚朴的美学追求。在谈及《受戒》时,汪曾祺认为,自己小说的主题就是“思无邪”。(16)汪曾祺:《戏曲和小说杂谈》,《汪曾祺全集》谈艺卷,第263页。小英子以及那些和尚、村姑们的感情是“纯洁的、高贵的、健康的”。(17)汪曾祺:《小说创作随谈》,《汪曾祺全集》谈艺卷,第229页。可以说,汪曾祺扎根于生活的泥土开出诗意的小花,以淳朴之美引发“审美心理的愉悦体验”,促成了其“乐而不淫”的美学风格。(18)“审美心理的愉悦体验”,见童庆炳:《寻找艺术情感的快适度——“乐而不淫、哀而不伤”新解》,《文史知识》1990年第6期,第93—97页。“思无邪”的朴之美还体现在汪曾祺的《大淖记事》《安乐居》《七里茶坊》《故人往事》等以底层民众生存的苦趣与欢乐为主题的小说中。

杨伯峻在《论语译注》释“乐而不淫,哀而不伤”曰:“快乐而不放荡,悲哀而不痛苦”;又说:“古人凡过分以致于到失当的地步叫‘淫’。”(19)杨伯峻:《论语译注》,北京:中华书局,1980年,第30页。80年代文学冲破“文革”对人的思想禁锢,呈现千帆竞过万物复苏的欣欣向荣景象。当改革文学欣欣然地塑造着“乔厂长们”的光辉形象,先锋小说乐此不疲地探索文体实验的多种可能性时,诗化小说却如夏荷吐蕊般悄然绽放。它将根茎扎在厚实的泥土中,开出了《受戒》《喜悦》《满月儿》等静美的花朵。诗化小说作家多是平衡情感的高手,再看何士光的《喜悦》与贾平凹的《满月儿》。《喜悦》中年轻媳妇惠子急切盼望回娘家,却照例挑水、烧火,将满心喜悦极力隐藏在日常劳作中,想起回娘家只是“微微地红着脸,羞涩地低下头。”小说以细腻的笔触表现乡村女子“害浣害否,归宁父母”时内心的微澜,既有满溢于心的欢喜,又蕴含着淡淡的忧愁。《满月儿》中有两个性格截然相反的少女,妹妹月儿天真活泼,如《聊斋志异》里的狐女婴宁一般爱笑,而姐姐满儿文静内敛,一心想着学习生产,性格互补的姐妹两人刚好凑成“满月儿”。这些小说里喜忧参半的情绪与动静相谐的人物性格,均调和出既不过分灼热也不过于冰冷的中和之美。可以说,诗化小说力求情感与理智之间的平衡,它节制哀愁之情,没有跌入孤愤郁结的深渊;它追求“朴”的美学境界,没有卷入淫靡失当的旋涡,实现了“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美。

三、文质彬彬:语言形式的锤炼

诗化小说的语言也是一种典雅含蓄、“文质彬彬”的语言。“文质”关系在中国文论中源远流长。“文”在古代汉语里原指花纹、纹饰,后引申为语言修辞,“质”起初与财物相关,后引申为事物的本质状态。孔子将“文质彬彬”作为衡量人的品行仪容以及学识修养的标准,《论语·雍也》曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”(20)杨伯峻:《论语译注》,第61页。刘勰在《文心雕龙·情采》中提出文学的“文质关系”问题,认为“虎豹无文,则鞟同犬羊;犀兕有皮,而色资丹漆,质待文也。”(21)刘勰:《文心雕龙》,上海:上海古籍出版社,2010年,第63页。扬雄在《太玄·文首》中提出“阴敛其质,阳散其文,文质班班,万物粲然。”(22)扬雄:《太玄校释》,郑万耕校释,北京:北京师范大学出版社,1989年,第142页。主张以质为主,以文为辅,反对“美言不文”,宜做到“文质班班”。五四时期的学衡派学者胡先骕也以“文质”讨论文学的思想与形式的关系,认为“至于文之质,关系文学者犹大。”(23)胡先骕:《文学之标准》,《胡先骕文存》,南昌:江西高校出版社,1995年,第252页。可见,无论是对人格修养还是文学创作而言,文质彬彬都蕴含着形式与内容的辩证关系,它是中和之美的表现形式之一。

王力先生曾指出,语言形式之美有三种:整齐美、回环美、抑扬美。(24)王力:《略论语言的形式美》,《文言的学习》,北京:商务印书馆,2018年,第205页。诗化小说非常注重“文”的推敲,其语言形式精炼典雅,颇具匠心。它综合运用四六字格、平仄、对仗、重叠等形式,营造出整齐有序、抑扬顿挫、回环往复的中和之美。

(一)整齐美

诗化小说以四字格营造整饬匀稳之美。按照吕叔湘先生的观点,现代汉语的四字格是具有语音特殊性的结构。这种特殊性体现在无论四字格内部是什么样的语法和语义关系,它们绝大多数都可以分成二二音步(比如:“叹为/观止”“春华/秋实”“不得/而知”等都由“2+2”节奏组成,而一般不能分成“1+3”或“3+1”)。(25)吕叔湘:《现代汉语单双音节问题初探》,《吕叔湘自选集》,上海:上海教育出版社,2019年,第165—172页。四字格的节奏还与音乐里的行板大致对应。行板是表示速度的音乐术语,它每分钟66拍,速度舒徐迂缓,节奏匀整稳定,可表达从容平缓的情绪。因而,四字格结构具有整饬平缓的音乐之美。

贾平凹的小说有丰富的四字格,其数量之多、类型之丰在当代小说中实属少见。这些四字格结构灵活多样,有定中(“一颗松塔”)、状中(“猛一转弯”)、主谓(“石头累累”)、中补(“冷得入骨”)、并列(“入门启窗”)几类,几乎涵盖现代汉语所有的短语类型(如图2所示)。

四字格 1.进山不空回,一定要带点什么纪念品回来:一个松塔∙∙∙∙,几枚彩石∙∙∙∙。车开过一座石桥,倏忽间从一片村庄前绕过,猛一转弯∙∙∙∙,便看见远处的山了。……阴森森的∙∙∙∙,冷得入骨∙∙∙∙。路旁的川里,石头磊磊∙∙∙∙,大者如屋∙∙∙∙,小者似斗∙∙∙∙,被冰封住∙∙∙∙,却有一种咕咕的声音传来,才知道那是河流了。(贾平凹《黑龙口》)2.冬天里,满山白雪∙∙∙∙,一川银冰∙∙∙∙,赶驴子到岸边站定,用钢钎凿窟窿汲水,驮回来人喝鸡喝,饮猪饮牛∙∙∙∙。于是,长叹一声∙∙∙∙。丢下挑子∙∙∙∙,拴住毛驴∙∙∙∙,一个立体的大字直直地倒在草丛里。入门启窗∙∙∙∙,窗外远眺∙∙∙∙,一涧白云∙∙∙∙,满耳清风∙∙∙∙,如今仅剩这秃石基。(贾平凹《周武寨》)3.梢林莽莽∙∙∙∙,野菊花开花落,去雾忽聚忽散,樵夫伐木∙∙∙∙,叮叮声如天降,遥闻寒暄∙∙∙∙,不知∙∙何语∙∙,但一团嗡嗡,此谷静之缘故也。(贾平凹《游寺耳记》)

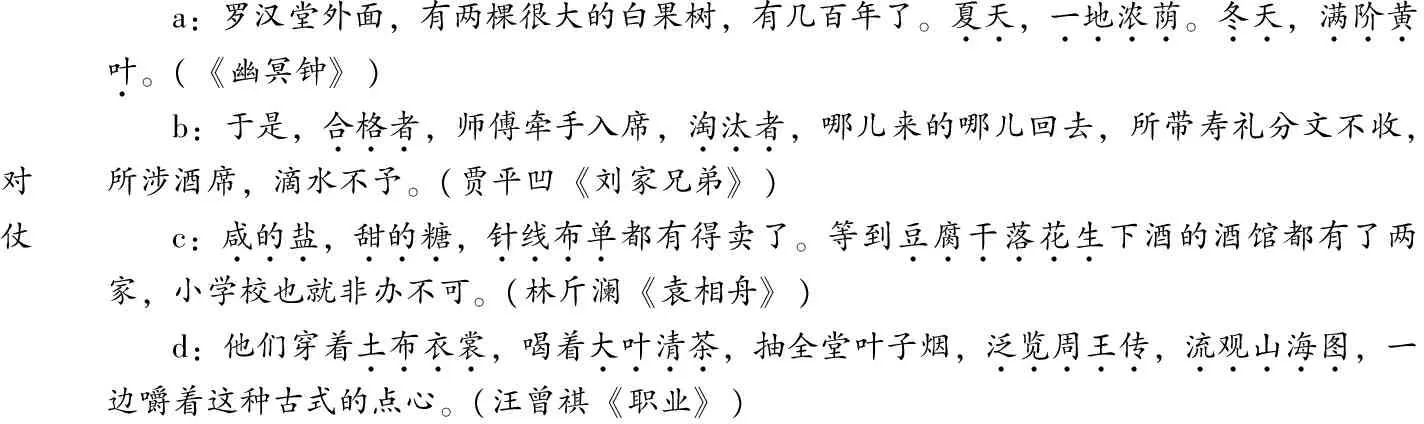

对仗也是诗化小说营造整齐和谐之美的修辞手段之一。汪曾祺认为,对仗是一项中国语言所特有的“美学法则”,句子之间的对比关系“不该排斥”。(26)汪曾祺:《关于小说语言》札记,《汪曾祺全集》谈艺卷,第361页。如下图3所示,a句的“夏天”与“冬天”、“一地浓荫”与“满阶黄叶”,b句的“合格者”与“淘汰者”,c句的“咸的盐”与“甜的糖”、“针线”与“布单”、“豆腐干”与“落花生”,d句的“泛览”与“流观”、“周王传”与“山海图”在音节数量、语法结构以及词汇意义上均对仗,贝联珠贯,工工整整。此类句子不胜枚举。

对仗 a:罗汉堂外面,有两棵很大的白果树,有几百年了。夏天∙∙,一地浓荫∙∙∙∙。冬天∙∙,满阶黄∙∙∙叶∙。(《幽冥钟》)b:于是,合格者∙∙∙,师傅牵手入席,淘汰者∙∙∙,哪儿来的哪儿回去,所带寿礼分文不收,所涉酒席,滴水不予。(贾平凹《刘家兄弟》)c:咸的盐∙∙∙,甜的糖∙∙∙,针线布单∙∙∙∙都有得卖了。等到豆腐干落花生∙∙∙∙∙∙下酒的酒馆都有了两家,小学校也就非办不可。(林斤澜《袁相舟》)d:他们穿着土布衣裳∙∙∙∙,喝着大叶清茶∙∙∙∙,抽全堂叶子烟,泛览周王传∙∙∙∙∙,流观山海图∙∙∙∙∙,一边嚼着这种古式的点心。(汪曾祺《职业》)

(二)抑扬美

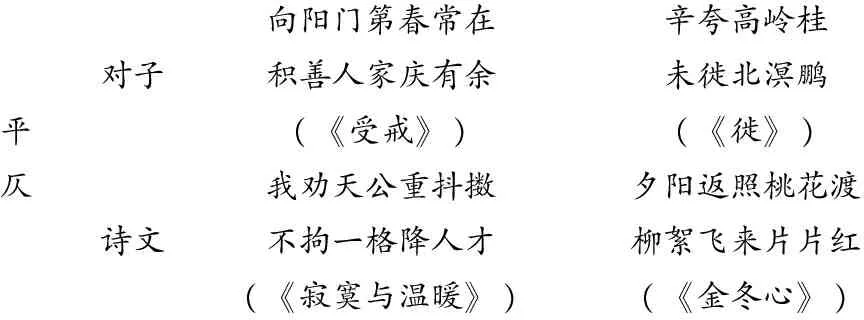

抑扬美主要指是平仄交互的节奏。古代诗歌从《诗经》到律诗发展出了一套完整的韵律规范,平仄即是其中之一。汪曾祺的小说以讲求平仄的诗文与对子营造抑扬之美。下图4所示例子中,《受戒》里的对子除第三字外基本符合平仄要求,《徙》里的对子则完全符合平仄要求。同样,《寂寞与温暖》里“不拘一格降人才”的“格”是入声字属仄声,上句与下句符合平仄相对的要求,《金冬心》里的诗文也符合平仄要求。汪曾祺小说的诗文对子非常多,还有《异秉》中的“保我黎民,全登寿域”“生涯宗子贡,贸易效陶朱”等。

平仄对子向阳门第春常在积善人家庆有余(《受戒》)辛夸高岭桂未徙北溟鹏(《徙》)诗文我劝天公重抖擞不拘一格降人才(《寂寞与温暖》)夕阳返照桃花渡柳絮飞来片片红(《金冬心》)

(三)回环美

回环即语言形式的重复或再现,体现为押韵、双声、叠韵等形式。汪曾祺用带有押韵性质的诗文和民歌营造语言的回环之美,何立伟更是勇于打破语言的叙述常规大胆进行语言实验,以新颖别致的重叠式使语言尽量具有“墨趣”和“反刍韵味”,从而营造错落有致的回环之美。(27)何立伟:《关于〈白色鸟〉》,《小说选刊》1985年第6期,第155—160页。下图例1中的“识”和“脂”押韵,“红”和“东”押韵。例2中的“红红绿绿”“深深浅浅”“闪闪烁烁”采用语音重叠,“天上地下”“重来复去”“击西击东”采用意义重叠,从而形成回环往复的韵律之美。此类例子在汪曾祺与何立伟的小说里俯拾皆是。

押韵 1.惭愧画家少见识∙,为君破例着胭脂∙。(汪曾祺《鉴赏家》)太阳出来一点红∙,秦琼卖马下山东∙。(汪曾祺《王四海的黄昏》)重叠 2.红红绿绿∙∙∙∙霓虹灯,匆遽间惑乱了多少的眼和心呢? 况耐这这些些∙∙∙∙男女,这这些些重来复去∙∙∙∙的夜;风是一样∙∙∙∙,星也一样∙∙∙∙。有蒲扇一宽一仄∙∙∙∙。有口哨深深浅浅∙∙∙∙。又有一少男一少女∙∙∙∙∙∙,倚了门洞天上地下∙∙∙∙说一些闪∙闪烁烁击西击东∙∙∙∙∙∙∙的话,且作吃吃笑。恰是不易到来∙∙∙∙,却易溜去∙∙∙∙的年岁。(何立伟《一夕三逝·花梦》)

何九盈曾说:“现代书面语的发展过程,在相当程度上是欧化的过程。”(28)何九盈:《汉语三论》,北京:语文出版社,2007年,第44页。五四以来,西方文明对中国社会生活方方面面的影响日益加剧,语言文字亦在其列。汉语的词汇系统与语法系统不断受到印欧语系语言尤其是英语的渗透,致使汉语产生了某种新变,外来词、附加构词法、修饰语增加、从句后置等语言欧化现象屡见不鲜,与此相应的是汉语典雅含蓄之美日渐消逝。另外,语言在中国文学中长期被作为载道工具,在现代文学中更是承担着启迪民智、救亡图存的功能。而汪曾祺等诗化小说作家高声喊出写小说就是写语言的宣言,他们斟字酌句,大胆进行语言实验,不遗余力地发掘母语的魅力,充分释放现代汉语的活力,不仅将语言从工具论还原到本体论的位置,还对汉语欧化现象进行了调整,这在汉语发展史上无疑具有重要意义。

四、余论:诗化小说的意义与未来

自五四文学革命以来,西方文艺理论与马克思主义文论先后长驱直入中国文坛,而与此同时,中国文论基本处于失语状态。正如王宁先生所言,“在今天这个全球化的时代试图建构中国自己的文学理论话语时,我们不免会面对西方文论的幽灵而感到惆怅和难以前行。”(29)王宁:《西方文论的幽灵:中国文论话语建构之我见》,《湖北大学学报》哲学社会科学版2020年第3期,第74—77页。在如何认识并运用西方文艺理论幽灵的问题上,诗化小说或许能够给予我们一定启示。诗化小说中和之美的书写是对西方美学的非顺应性回应与对马克思主义美学的补充。在马克思主义美学研究如火如荼,西方现代美学思想蜂拥而入的80年代,诗化小说延续了源远流长的中国古典美学传统,书写了极具民族特色的美学风貌。站在新世纪回望20世纪80年代的小说,可谓姹紫嫣红开遍。如果说,伤痕文学与反思文学沿袭马克思主义美学栽种出粗壮的木棉,先锋小说与新写实小说借用西方现代主义点染出妖冶的玫瑰,那么,诗化小说则传承中国古典美学浇灌出幽香袭人的栀子。这种在中华大地延续数千年的花朵,在20世纪80年代文坛再度悄然绽放。它以幽香疗治心灵的伤痛,用花蕊点缀粗粝的生活,用枝叶排列出精致的语言,呈现出浓而不烈、清而不淡的中和之美。

实际上,除了20世纪80年代的诗化小说,中国现当代文学与西方文艺理论的磨合也时有发生。施蛰存的现代派小说常有潜意识的放飞与中国传统伦理道德的缠绕,九叶派诗人也并未完全照搬西方现代派的诗歌理论,而是立足中国当时严峻的社会现实对其加以一定发展改造,他们将对个体心灵的关注与深厚的家国情怀相结合,将对现存世界的悲观失望化作对民族光明未来的期待。新时期以来,王蒙的意识流小说闪动着中国传统士大夫那忧国忧民的情思,莫言的魔幻现实主义小说点缀着野史杂传的民间话语。在西方文艺理论乱花渐欲迷人眼的21世纪,阎连科、毕飞宇始终坚持借鉴西方艺术手法来讲述中国故事。可以说,中国现当代文学在探寻西方文艺理论本土化的道路上从未停下脚步。诗化小说只是这条道路上留下的一串小小的脚印。

遗憾的是,随着80年代的结束,诗化小说的时代也悄然退场。在西方后现代主义等思潮以更强劲的势头席卷而来的90年代,诗化小说从“分曹射覆蜡灯红”的繁盛走向“门前冷落鞍马稀”的凋敝,或偏居于红柯的新疆小说里,或停留在刘庆邦的乡村回忆里。新世纪文学走向多元的广阔原野的同时,也把诗化小说永远抛掷在了身后那座残旧的孤城中。汪曾祺90年代后的小说以冷峻的现实主义取代了温和的审美意趣,何立伟在文坛的质疑声中转向绘画与摄影,他用黑白色调表现心中的苦闷,祭奠麻石街那影影绰绰的诗意。铁凝与王安忆从天真烂漫的少女蜕变为女人,愈发注重小说的女性意识与时代精神的开掘。抒情诗人已驾鹤西去,语言实验家忧而弃笔,曾经那“乐而不淫”“哀而不伤”“文质彬彬”“温柔敦厚”的中和之美,在王朔与王小波等的调侃与解构里,在青春文学的伤痛里,在网络文学的大众娱乐化里化为云烟。以“中和”托举诗意的时代仿佛的确是过去了。然而,张炜还在古典诗歌中上下求索,贾平凹还在诗性散文里砥砺耕耘,迟子建依然在北国的平凡生活里寻觅生命的诗意。随着中国古典美学的研究深入,传统文化的再度勃兴,人文精神的赓续,有理由相信,诗化小说会以全新的姿态再次绽放,那幽远的栀子花香依旧会迤逦而来,中国文学那源远流长的中和之美也会如远行之人,在陌上花开之际缓缓归来。