南京国民政府时期江苏监狱犯人给养初探(1927—1937)①

刘瑞红 李风华

近年来,民国监狱史研究渐为学界关注,相关成果日渐增多。(1)如王素芬:《明暗之间:近代中国的狱制转型研究》,博士学位论文,华东政法学院,2006年;张宁:《国民党政府时期湖北监狱管理制度研究》,《湖北警官学院学报》2006年第4期;王树荣:《民国时期广东监狱建设与管理研究(1927—1937)》,硕士学位论文,暨南大学,2008年;王燕:《国民党政府的狱政研究》,硕士学位论文,山东师范大学,2010年;李雪梅:《民国时期四川第一监狱建设与管理研究》,硕士学位论文,四川师范大学,2010年;张东平:《近代中国监狱的感化教育研究》,北京:中国法制出版社,2012年;杨庆武:《民国时期上海女监研究(1930—1949)》,博士学位论文,华东师范大学,2016年;刘小凤:《民国时期青岛监狱管理研究(1927—1948)》,硕士学位论文,青岛大学,2017年;柳岳武:《犯越与防范——南京国民政府治下监犯管理研究》,《东方论坛》2012年第2期;柳岳武:《南京国民政府监所教诲政策研究》,《东方论坛》2013年第3期;柳岳武:《抗战前南京国民政府监狱建设及经费问题研究》,《史学月刊》2014年第12期;李风华:《南京国民政府江苏监所押犯超员及其应对(1927—1937)》,《史学月刊》2020年第3期,等等。综观这些成果,大多侧重于监狱改良、制度建设及经费来源等较为宏观层面的阐释,而对于监狱制度层面下犯人给养的实际状况却鲜有涉及。鉴于此,笔者依据江苏省档案馆所藏保存完备、内容翔实、数量巨大且尚未对一般研究者正式开放的“民国江苏高等法院档案”材料,试图还原南京国民政府时期江苏监狱犯人给养原貌,进而管窥近代中国监狱事业发展的实际进程。

清末以降,随着监狱改良思想的发展和狱政实践的跟进,矫正刑理念逐渐取代报应刑观念,原有报复观念和同态复仇观念,已为监狱学家和司法当局上层所唾弃。刑罚的近代化变革实质是以感化教育为主旨的西方教育刑取代以苦辱报复为表征的传统威慑刑,行刑感化主义越来越受关注。(2)张东平:《近代中国监狱的感化教育研究》,第20页。因而到了民国时期,受刑罚理念向善所趋,注重和改善犯人给养的内容,成为监狱管理规则的一个重要方面。如北京政府时期法律规定,“对于在监狱者,须斟酌其体质、年龄、劳役及地方气候等项,给与必要之饮食、衣类及其他用具。”“在监者给与灰色囚衣,除一定狱衣外,所有衣被苟无碍于纪律及卫生者,得许在监者自备。”“监房及其他在监者之处所,于极寒时得设暖房,但病室设备暖房之时间,由典狱长规定之。”(3)《监狱规则》,1913年12月1日部令第284号,河南省劳改局编:《民国监狱资料选》上,开封,1987年,第199页。南京国民政府《新订国民政府司法例规》对此又做出了进一步界定,“一、各监所囚粮应由监所购买粮食、油、盐、柴、菜,选择人犯自炊,不得发给钱、米,或包与厨房承办;二、囚粮分量应以干粮(如米、麦粉、杂粮等)为标准,每人每顿新制秤自十两至十四两,由监所长官斟酌(已决犯应分别劳役种类)规定,呈报高等法院备案,病犯酌给稀饭、白面等适当之饮食。”(4)《稽核各省监所囚粮办法》,1935年7月6月司法行政部修正训令各省高等法院第2553号,司法院参事处编:《新订国民政府司法例规》第3册,香港:商务印书馆,1940年,第1283页。

司法行刑理念的转型和进步,使犯人给养问题得到重视,并依法律条文予以规范,但在具体刑罚执行中,是否能为司法实践所严格遵循?按照民国时期监狱、看守所规则的相关规定,犯人给养主要指监所部门供给犯人最基本生活的必需品,如食物、饮水、衣服、被服、卧具及其他生活用具,这些物质为维持一个人生存最基本的条件。下面笔者主要围绕这三方面内容,考察南京国民政府时期江苏监所犯人给养的具体情况。

一、食物供给

“饮食为人生命所系,而人犯处于拘缩郁闷之现状下,饮食问题,尤关重要。”(5)李峻基:《江苏第一监狱署之一瞥》,《江苏第一监狱月刊》1927年第1期,第2页。为了规范管理,司法部门对犯人每日食物的数量及食用次数皆做了相应规定。监所犯人用餐次数,普遍为每日两餐制。每餐食物数量如前文所述,犯人“囚粮分量应以干粮(如米、麦粉、杂粮等)为标准,每人每顿新制秤自十两至十四两”。(6)《稽核各省监所囚粮办法》,1935年7月6月司法行政部训令各省高等法院第2553号,司法院参事处编:《新订国民政府司法例规》第3册,第1283页。

但在具体的刑罚实践中,各刑罚机构对于犯人食物数量的分配计量,常以具体货币金额来定。如1932年5月10日,司法行政部训令中记载,“案查各省监所囚粮预算规定,每名每日大洋一角以上者固多”。(7)《各监所囚粮、医药、衣被等费应分别增加令》,1932年5月10日司法行政部训令各省高等法院第1028号,河南省劳改局编:《民国监狱资料选》上册,第527页。以定额货币金额来规范犯人食物数量,监所会在实际操作过程中遇到诸多问题,比如当货币贬值、物价波动、粮价涨跌,特别是粮价、菜价高起时,定额货币金额购买的食量就满足不了犯人实际食量需求。如1930年,宿迁县政府呈江苏高等法院,“监所囚粮自本年一月一日,奉令每名日给大洋一角一分。以宿邑囚食向用小麦磨粉制饼,日给两餐,共二十八两。在一、二两月麦价每石售洋八元四角,尚可有余,至三、四月间已增至八元七角至九角……近日麦价突涨一元有余,日给一角一分,不敷甚巨。”(8)《宿迁县政府呈江苏高等法院》,1930年5月17日,民国江苏高等法院档案1047-1931-068-1140-0089, 江苏省档案馆藏。

为了便于操作,监所对于犯人食量的规范,多采用将食物原材料(如米、面等)换算成成品食物重量的方法。江苏监所犯人成品食物供应量,一般为每人每顿20两以上。如1932年,镇江县监狱犯人口粮用米,每日两餐,每餐每名发饭二十两。(9)《镇江县监狱呈江苏高等法院》,民国江苏高等法院档案1047-1932-065-0977-0067。是年,江苏第三监狱的囚粮状况为,“普通不上工者,每餐给饭二十两,做工者每餐二十二两至二十八两。”(10)《江苏第三监狱呈江苏高等法院》,1932年6月3日,民国江苏高等法院档案 1047-1931-065-0889-0013。1934年,高淳县监狱犯人“日食两餐,每餐每人发饭二十五两九钱,约合干米十两六钱。”(11)《高淳县监狱呈江苏高等法院》,1934年4月7日,民国江苏高等法院档案 1047-1929-065-0812-0004。1936年,太仓县看守所犯人“每日发饭二次,每餐发给二十五两至三十两;服劳役及食量大者,发给三十两至三十五两”。(12)《视察太仓县看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1931-065-0890-0086。民国时期,监狱犯人食物供应量通常确定为一人一天20两,这一数量标准基本上没有变化。(13)冯客:《近代中国的犯罪、惩罚与监狱》,徐有威等译,南京:江苏人民出版社,2008年,第237页。

当然,这些由监狱官方提供的数字是否反映了实际情况,时人即有所怀疑。一位参观江苏第二监狱的学者后来就指出,“领导我们参观的人,又告诉我们囚粮的分配是随着囚犯作工与否而有区别的。作工的囚犯是每人每日三十两饭,而不作工的人犯每人只有二十四两饭一天(但是据监狱里另一位职员告诉我,囚粮的分配是二十四两与二十两一天,并没有上述的那么多,究竟孰为正确,无从断定)。”(14)梁传愈:《江苏第二监狱参观记》,《法轨》1934年第2期,第180页。

至于犯人食物种类,不同的监所由于所处区域位置、气候、风俗等不同,其品种也不尽相同。总的来说,位于苏中、苏南的监所,其囚粮主食原材料以大米为主,位于苏北的监所则以小麦为主,同时辅以蔬菜。但是由于司法经费经常短缺,犯人囚粮供给时常告急。如1933年,位于鱼米之乡——南通的江苏第四监狱,囚粮告急状态竟持续近四个月之久。据是年5月26日《申报》报道:“通城江苏第四监狱,每月囚粮均难如期领到,举债度日,最近已无法维持。朱典狱长因发生绝粮恐慌,特电苏高等法院救济。”(15)《第四监狱绝粮恐慌》,《申报》1933年5月26日,第8版。是年8月,囚粮告急问题依然没得到解决,“南通第四监狱经费积欠甚巨,最近按日向县府领拨囚粮款项。”按日领取囚粮,说明经费确实已近枯竭,囚粮供应岌岌可危。但即使是按日领取,亦难“照数领取”,典狱长只能再次电告江苏高等法院“发生绝粮恐慌”,“迅予救济”。(16)《第四监狱绝粮恐慌》,《申报》1933年8月3日,第10版。作为地处繁华都市,且为省模范监狱的江苏第四监狱,其囚粮供应尚如此不济,遑论江苏其他各监所。

同时由于政府治理无能和管理混乱,监狱系统的腐败更加重了犯人食物供给的不足和营养的短缺。监狱管理者贪腐的惯常路径,便是在犯人食物上做手脚。1931年,江苏第一监狱犯人对于该监克扣囚粮的事情忍无可忍,最终进行了举报。根据举报材料显示,该监典狱长钮传琦克扣犯人囚粮数“当在应得口粮十分之四”。(17)《江苏高等法院令江苏第一监狱》,1931年12月5日,民国江苏高等法院档案 1047-1931-065-0889-0047。1936年吴江县看守所所长胡瑾长时间克扣囚粮,拒不执行江苏犯人每餐20两以上熟食惯常供应规定,其为犯人提供的食物,实际数量每犯每餐仅有十六七两左右。(18)《吴江县监狱人犯呈高等法院惩戒委员会》,1936年4月2日,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1296-0030。1936年,淮安县看守所主任看守李锦堂,每日克扣私吞犯人囚粮金额达“洋六元一角三分六厘”。(19)《淮安县监犯呈江苏高等法院》,1936年9月4日,民国江苏高等法院档案 1047-1937-065-1272-0037。

按民国时期惯例,监所一般不给新收犯当日食粮。有些监所遂借此“契机”,任意克扣新犯口粮,甚至“凡入所新犯,欲克扣六、七天口粮”。(20)《邳县官湖镇人民王德垣等呈江苏高等法院》,1936年3月10日,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1296-0011。

有些监所管理者还借助犯人出狱机会,减少整体犯人囚粮供给量。如丹阳县看守所“收押(新)犯一名,只给食米十两”,而“开除一名”,囚粮总数“则扣粮一斤”,该所“每日新收开除络绎不绝,以致口粮日减,互相均食,忍饥之苦,惨不可言”。(21)《丹阳县监犯呈江苏高等法院》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1296-0012。

更有甚者,有些监所管理者为了从犯人囚食中得到好处,公然违反监所规则中关于囚食应由犯人烹饪的规定,擅自将囚食外包,以达中饱私囊之目的。如宿迁县监所(该县监所共设一处——笔者注)将囚食承包于“刘、夏两家”。该监所“口粮一日发给馒头,一日发给煎饼(每顿十四两),每日二顿。”承包者刘、夏两家每天囚食“报销为四百零五,而卖饭只得三百七十。”因而该监管狱员兼看守所所长苏晓就此项每日“赚三十五”。该监所每日供应犯人的豆浆则“由王姓包办”,“一天豆浆费报销每人每日五厘(合钱二十五文,本地银洋每元五十文),实际王姓只得二十文,该所长每人每份每日赚钱五文。”“监所共押人犯三百余名,每日进款大有可观。”(22)《宿迁县监犯呈江苏高等法院》,1936年8月11日,民国江苏高等法院档案 1047-1937-065-1272-0018。1933年上海地方法院看守所“九、十两月期内囚粮仍由厨役在外承包”。(23)《二十二年九、十两月份视察上海地方法院看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1023-0061。

犯人食物供给不仅数量不够,而且质量低劣。即使在有些模范新监中,囚食质量同样低下,甚至在囚食中如大米里掺杂沙子和石子。(24)冯客:《近代中国的犯罪、惩罚与监狱》,徐有威等译,第237页。1933年,在江苏第二监狱服刑的王家祥、吕宗端等聘请律师董康上书司法行政部,控诉了管理者克扣囚粮,以低劣囚食虐待犯人事情:“本监狱间拘禁刑事犯及军事犯,刑事犯囚粮每人每月规定三元六角,军事犯则系四元五角,日食二餐。刑事犯每日二十两,军事犯各二十四两,全监囚人约及二千,需米十一石。”但犯人实际吃到嘴的食物“专以陈腐霉烂米屑充数,纯无营养成分,菜用腐烂萝卜或连根泥之烂黄叶菜等。”“每日用费未逾百元,即每日每一囚人平均大洋六、五分,求饱不能,遑言营养,至监狱员呈报油豆腐、黄豆芽,皆属虚伪。”(25)《上海漕河泾监狱黑暗之一般》,《法律评论》第10卷第33期,1933年,第8页。

食物不足且质量低劣,自然会导致疾病产生。南京国民政府时期,江苏监所中有些犯人生病,就与食物直接有关。如,江苏第二监狱犯人曾出现牙龈溃烂病、坏血病流行事件。江苏司法部门对此事进行了调查,“案查江苏第二监狱人犯前次发生青腿牙疳症,当经本部函请内政部卫生署饬。据上海卫生局派员前往该监实地调查,报告称据详细诊察,考其症状,断为坏血症,其主要系囚犯菜蔬以腌菜、干货为常食品,因之丙种生活素缺乏,久之遂成此症等语。查各新监所人犯食用菜蔬之腌菜干货为多数,若不设法改良,殊不足以重卫生而免疾病。”(26)《各新监所犯人食用菜蔬以应时新鲜者为主并分期列报令》,1932年3月3日司法行政部训令各省高等法院第526号,司法院参事处编:《新订国民政府司法例规》,第1287页。再如,1933年关押230人的宝山县监狱,竟然有100名犯人得了脚气病,并有38人因此死去。(27)冯客:《近代中国的犯罪、惩罚与监狱》,徐有威等译,第237页。究其原因,同样是犯人日常生活缺乏新鲜绿色蔬菜,及过多食用腌制和晒干蔬菜之结果。为此,司法行政部要求各新监保证犯人新鲜蔬菜的供应。针对江苏第二监狱青腿牙疳症事件,司法行政部发令江苏高院,“酌定该院长遵照,即便转饬所属各新监所,嗣后人犯所用菜蔬以应时新鲜菜蔬为主,要按照附表规定,每两个月为一期,每期就当地所生产菜蔬种类,斟酌卫生、经济,预为列表,报由该院转报本部察核。所定菜蔬至少七、八种,轮流更换周而复始”。(28)《各新监所人犯食用菜蔬以应时新鲜者为主并分期列报令》,1932年3月3日司法行政部训令各省高等法院第526号,第1287页。

二、饮水供给

“水为吾人生命所系,一日不可缺少之物。人犯虽不幸入狱,而天付吾人之水,当予以尽量之供给,方不背夫人道。”(29)李峻基:《江苏第一监狱署之一瞥》,第4页。饮水同食物一样,为监所中犯人基本生活所需。但是,南京国民政府时期江苏各监所对犯人饮水供应的频次、数量并非按需供给,而是制定了一定的规则。

一般而言,江苏监所每日开水或者茶水发放频次,通常以两次或三次为多,且每次所发饮水数量也有定制。如,首都地方法院看守所“每日发给开水三次,每次一磅”(30)《首都地方法院检察官民国二十五年九、十两月视察看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0020。;镇江监狱、铜山监狱“茶水每日发三次”(31)《镇江地方法院候补检察官张梓民国二十五年九、十两月视察镇江监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0043;《铜山地方法院检察官民国二十五年九、十两月视察铜山监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0041。;江苏第二监狱“饮料设有自来水,每日给开水三次”(32)《上海地方法院检察官梅荫堦民国二十五年九、十两月视察江苏第二监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1224-0011。;江苏第三监狱“每日发茶水两次”(33)《吴县地方法院检察官罗笃志民国二十五年九、十两月视察江苏第三监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0025。;江浦县监所“茶水日给两次”(34)《江浦县政府视察员潘天鸿民国二十五年九、十两月视察江浦县监狱、看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0082。;江苏第一监狱则“每人每日发给沸水三次,每次二磅,收封后又发给沸水一次。”(35)《首都地方法院检察官金凤翱民国二十五年九、十两月视察江苏第一监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0011。上海地方法院看守所与江苏第一监狱相同,“茶水每日发用四次”。(36)《上海地方法院检察官梅荫堦民国二十五年九、十两月视察上海地方法院、看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1224-0018。由此可见,各监所犯人饮水每日发放频次和数量不尽一致。亦有个别监所的犯人饮水政策是比较宽松的,如崇明县监狱犯人“每人每餐一碗饮茶,系熟水,不加限制”。(37)《崇明县政府视察员吴粹若民国二十五年九、十两月视察崇明县监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1224-0024。

对于病犯的饮水供给,各监所一般在政策上会有所照顾。如吴县看守所“病犯需水随时可取”(38)《吴县地方法院检察官吕文钦民国二十五年九、十两月视察吴县地方法院看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0033。,江苏第一监狱也是“病犯茶水,昼夜不断”。(39)李峻基:《江苏第一监狱署之一瞥》,第2页。

就犯人饮用水水质而言,江苏各监所良莠不齐。江苏第二监狱,由于地处经济繁华地带上海,又是中外观瞻之要地,其犯人饮用水,采用了比较清洁卫生的自来水。而江苏其他监所包括一些新监,由于经费缺乏,饮用水大都缺乏必要的卫生条件。如,江苏第一监狱“仅有旧式水井五口,出水无多,固不足以供千人之用,且水质混浊,饮之亦有害卫生。每遇天旱,即此混浊之水,亦不易得。”(40)李峻基:《江苏第一监狱署之一瞥》,第4页。

监所中腐败黑暗现象无所不在,为尽可能从犯人身上榨取利益,有些管理者甚至将索贿触角延伸到犯人的饮水上。因为饮水限量、限次的供给根本满足不了囚犯所需,于是有些监所中就出现了卖水的腐败现象。如,江苏高等法院看守所的管理者为了索贿,在饮水上大做文章,“各犯人一天略作十禸温水下度〔肚〕。除此而外,如在〔再〕要水活〔喝〕,非要拿出钱来。约三百多钱,一吊子温水。有钱人有水吃,无钱之人,难有一口”。(41)《江苏高等法院看守所呈江苏高等法院》,民国江苏高等法院档案 1047-1932-068-1187-0082。

三、囚服、卧具供给

按照司法管理规定,犯人在监所中需统一服装,相关法律也对囚服供给给予了明确规定。如前文所述,民国北京政府时期规定,“在监者给与灰色囚衣,除一定狱衣外,所有衣被苟无碍于纪律及卫生者,得许在监者自备。”(42)《监狱规则》,河南省劳改局编:《民国监狱资料选》上册,第199页。南京国民政府时期《监狱法草案》不仅对于囚服供给做了规定,而且对不同类犯人着何种颜色囚服,也有明确界定:受刑者应贷与狱衣,“科徒刑者”着灰色囚服,“科拘役者”着蓝色囚衣,犯人“衬衣、卧具及日用必需之杂具一并贷与之,其种类、材料、件数或式样及其限度,由司法行政部定之。”“贷与疾病者及携带之子女所用衣类、卧具、杂具,得由监狱长定之。”对于所贷之囚衣、卧具及杂具的费用,该草案明确说明“由国库负担之”。同时规定,“受刑者请求自行置备狱衣、用具,除狱衣、卧具依照定式颜色制备外,其他衣类、杂具,于适合卫生、维持纪律限度内得不拘式样。”(43)《监狱法草案》,河南省劳改局编:《民国监狱资料选》上册,第333—334页。《看守所法草案》对于看守所内被告囚衣、卧具等供给,与《监狱法草案》中相关规定有些不同,“被告得自备衣类、卧具及日用所必需物件,不能自备者由所贷与之,其依第十五条携带之子女亦同”。(44)《看守所法草案》,河南省劳改局编:《民国监狱资料选》上册,第340页。

由此可见,民国时期监所对犯人囚服、卧具等方面的供给,在法律上都有相应的规定。这是中国狱政改良过程中,司法管理和刑罚实践进步的表现,其中蕴含的犯人标识意识、人格平等及人道关怀等思想,是社会发展进步的重要体现。

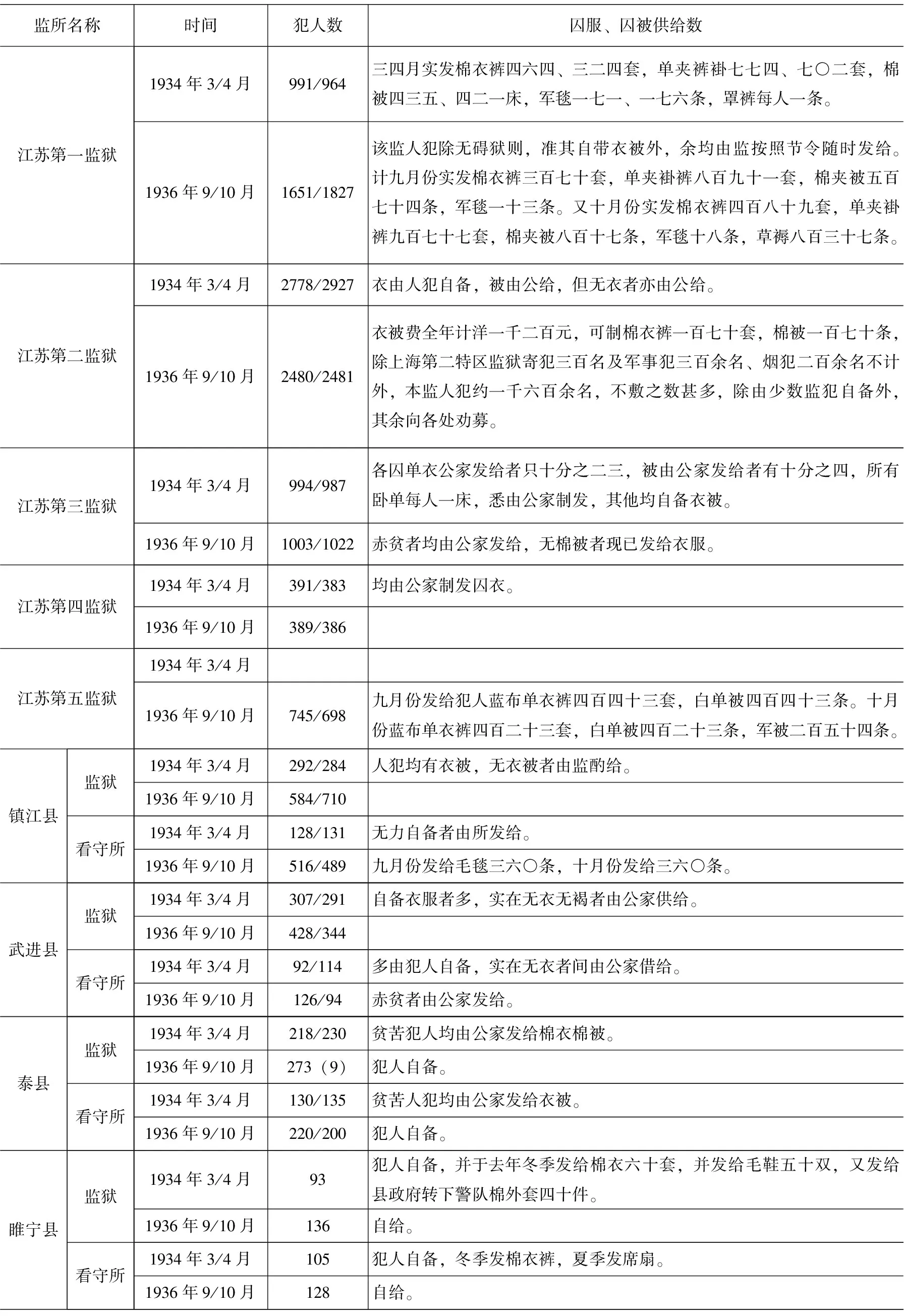

但是,法律规定并不能代表刑罚实践的实际。对于南京国民政府时期江苏监所犯人囚服供应的实际状况,笔者结合1934年和1936年江苏司法管理部门出具的部分监所视察报告相关内容,绘制下表,并据此加以讨论。

表1 1934年、1936年江苏部分监所囚服、囚被供给情况一览表

由上表可知,江苏各新模范监狱在囚服、囚被的供给上是有所作为的。江苏第一监狱,综合1934年和1936年囚服、囚被供给情况可知,该监春、秋两季均给犯人发有棉被、棉衣、单夹裤褂、床上用品等。就具体物品数量而言,1934年3、4月份为犯人发放罩裤人均一条,该种类囚服发放数量最多,但是1936年无此项。其次是单夹褂裤、棉衣裤及棉被发放较多,两个年份犯人接受发放人数占总犯人数比,单夹褂裤分别为76%和54%(46)这里的比率采用的是两个年份中两个月的平均比率,后文同此。;棉衣裤分别为40%和25%。此外,1936年该监发给犯人单夹棉裤数量占比28%;两月棉被发放比例分别为45%和40%,10月草褥发放比达46%。除了以上五种物品外,军毯也有少量发放。江苏第五监狱,1936年9、10两月实际发放囚服、囚被占监狱犯人数比例为,蓝布单衣裤、白单被皆为60%;10月军毯发放比为36%。

由江苏第一监狱和第五监狱观之,两监在相同的春秋两季里,囚服、囚被发放量却相差较大。相较而言,第一监狱在春秋两季棉质衣被发放较多,而第五监狱相同季节则无此项发放记录;单衣裤褂第一监狱发放比例为1934年76%,1936年54%,且外裤人均一条,即100%,而第五监狱1936年则60%犯人发有单衣裤。考虑到监中有些长期犯可能上一年所发囚衣尚可使用,没有再发新物,客观来说两监发放情况还算不错。

相较于第一监狱、第五监狱而言,同期江苏其他新模范监狱的情况却不容乐观。1933年9、10月份,江苏第二监狱“公有衣被颇缺乏,大都由人犯自备”。(47)《二十二年九、十月份视察江苏第二监狱报告单》,1934年5月24日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1023-0061。该监1934年3、4月份犯人“衣由人犯自备,被由公给,但无衣者亦由公给”(48)《视察江苏第二监狱报告单》,1934年11月26日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1167-0243。,1936年该监“衣被费全年计洋一千二百元,可制棉衣裤一百七十套,棉被一百七十条,除上海第二特区监狱寄犯三百名及军事犯三百余名、烟犯二百余名不计外,本监人犯约一千六百余名,不敷之数甚多,除由少数监犯自备外,其余向各处劝募”。(49)《二十五年九、十两月份视察江苏第二监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1224-0011。第三监狱情况也较糟糕。1934年3、4月份,该监“各囚单衣公家发给者只十分之二三,被由公家发给者有十分之四,所有卧单每人一床,悉由公家制发,其他均自备衣被”。(50)《视察江苏第三监狱报告单》,1934年11月26日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1167-0243。1936年9、10月份则“赤贫者均由公家发给,无棉被者现已发给衣服”。(51)《视察江苏第三监狱报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1250-0025。当然亦有个别监所表示其在特定时期内能遵章行事,但其客观性难免令人怀疑,如称江苏第四监狱1934年3、4月“均由公家制发囚衣”。

由是观之,江苏新模范监狱囚服、囚被的供给,大多并未达到相关法律的要求,县监中囚服、囚被由犯人自备为常态。如,1934年盐城县监狱、1936年泰县监狱和睢宁县监狱,其犯人囚服、囚被皆为自备。当然,也有些县监对无衣被或贫苦的犯人发放了囚衣、囚被,如1934年,镇江、武进、泰县、崇明、睢宁等县监狱及1936年的崇明县监狱。但这些监狱犯人囚服、囚被的发给是否能落到实处,发给的比率能达到多少,档案中并未交代。结合当时监狱犯人供给环境来看,“自备”才是各县监狱较多犯人囚衣、囚服的真实来源。对此,时人进行了描述,各监“例给衣被,实多犯人自备,其受例给者,则龌龊破碎不堪”。(52)翟楚:《各省监狱亟宜改善》,《明日之中国》第1卷第4期,1936年,第197-198页。由此可见,《监狱规则》及《监狱法草案》中有关犯人囚衣、囚被之规定,在各县监具体刑罚实践中并未得到严格执行,甚至形同虚设。

江苏监狱犯人衣被不能得到全面供应,其根本原因在于经费短缺。1936年,江苏第一监狱“人犯极多,而衣被费年仅九百余元,当此百物昂贵之时,不敷甚巨。因之历任各典狱长莫不因陋就简,敷衍从事”。不仅如此,微薄的衣被经费还会被挪用,“有时且不免以此项囚衣费,流入其他款目之用,致使现在所有人犯衣服被褥,均已破烂不堪,不特有碍观瞻”。(53)李峻基:《江苏第一监狱署之一瞥》,第2页。

在狱政经费不足的情况下,有些监所通过求助慈善机构等社会组织及个人的方式,为犯人募集衣被,以解燃眉之急。时人记载:“近数年来,财政困难……即各新监狱经常费用,亦不能如数按时发给,以致囚人冬季衣服,仰给于慈善机关。”(54)王文豹:《对于监狱改良及希望》,《监狱杂志》第1卷第2期,1930年,第10页。向社会募集,几乎为各监所解决犯人衣被不足问题的常规做法。江苏第二监狱地处繁华之地,故其为犯人募集的活动亦较为频繁。1932年,“本市法租界第二特区监狱及漕河泾监狱二处,近因冬季将至,囚犯孤居铁窗,不耐冬寒,故特代向各方请捐助冬季囚犯衣被。因各犯在监中只穿囚衣一袭,别无御寒之品,每夜入睡,亦无蔽身之物,厥状颇为凄惨。每届隆冬,有各犯因争夺一被而互殴,情殊堪悯。现漕河泾牢狱中,有囚犯达二千余人,第二特区狱中亦有一二千人,共须衣被约四千套左右,如有捐助者,可径送该狱云。”(55)《特区及漕河泾监狱为狱囚募捐衣被》,《申报》1932年10月13日,第15版。是年《申报》又载:“江苏第二监狱署,以天气严寒,各囚身披单衣,实堪悯恻,但以经费竭蹶,无力添制,昨特函辛未救济会发放棉衣絮褥,以资救济。原函云:径启者,现查敝监收禁之人犯,超过定额,总计军刑男女已有二千六百余名,异乡贫乏衣被不完者,十居八九。现在天气严寒,各囚冻状,实堪悯恻,敝监经费竭蹶,添制衣被,极感困难,救济无方,奈何徒呼。夙闻贵会博施济众,薄海同钦,伏希慈航普渡,惠及囹圄。无论何项棉衣絮褥,量予捐募,俾彼抱膝之囚,赖慈惠而着阳春,是则仁施广布,不啻生佛万家矣。如蒙金诺,并乞先函示知,或请派员莅监直接散放,尤为德便云云。并闻该会一俟经费有着,即行购制棉衣散放。”(56)《第二监狱请捐助棉衣济囚 辛未救济会筹划施放》,《申报》1934年1月1日,第32版。笔者发现,《申报》几乎每年都会多次刊登江苏第二监狱募集囚衣被的通告。就募集结果而言,该监往往较有收获,对此史料中也有众多记载。如1930年,“黄金荣君因鉴于漕河泾第二监狱囚犯贫穷者多,际此严寒,无家属者生命堪虞,故已迭为施送棉衣。兹黄君又于前日致送棉衣一百套,再分发无衣之囚犯御寒。典狱长董长民以黄君慈悲功德,故已备函代囚黎申谢。”(57)《漕河泾监狱函谢黄金荣 狱囚迭受黄君施衣之道谢》,《申报》1930年12月22日,第11版。但是仅靠募集,显然不能从根本上解决犯人衣被短缺问题,何况募集来的衣被,有时也不能真正为犯人所用。据时人记载,“平时募捐所购之冬季棉衣、棉被靳而不与,有时为掩饰参观人耳目,发出瞬即收回”。(58)《上海漕河泾监狱黑暗之一般》,《法律评论》第10卷第33期,1933年,第7—8页。

相较而言,江苏各级看守所犯人囚服、囚被的供给,更多遵循了相关法律规定。《看守所法暂行规则》规定,“被告人得自备衣类、卧具及日用所必需物件,其不能自备者由所贷与之”。(59)《看守所法暂行规则》,1931年8月15日司法行政部修正公布,《新订国民政府司法例规》第3册,第1226页。如上表所示各看守所中,除了1934年盐城和1936年泰县、睢宁看守所明确表明犯人囚衣被“自备”外,盐城、泰县看守所其他年份及其他看守所,皆为无衣、赤贫、贫苦犯人者“贷”与了囚衣,1936年镇江看守所还为犯人分发了毛毯等囚被类物品,“九月份发给毛毯三六○条,十月份发给三六○条”。一些地处繁华之处的看守所,其犯人囚衣被发放情况相对更为良好。如1934年,江宁地方法院看守所“押犯自备公制棉衣一百三十二件,棉裤一百十套,棉被七十五床,贫苦无衣被者发给公制衣被”。(60)《视察江宁地方法院看守所报告单》,1934年11月26日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1167-0243。是年上海地方法院看守所犯人囚衣被“除自备外,余由公给”(61)《视察上海地方法院看守所报告单》,1934年11月26日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1167-0243。,1936年该所则“有力者准许自备,贫之者由公发给”。(62)《二十五年九、十两月份视察上海地方法院看守所报告单》,民国江苏高等法院档案 1047-1936-065-1224-0018。1934年,江苏省监犯临时收容所囚衣被“均由公家发给”。(63)《视察江苏省监犯临时收容所报告单》,1934年11月26日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1167-0243。这与一些县监乃至部分新模范监狱,让犯人自备囚衣被情形相比较,看守所一定程度上似乎能够循法办事。

卧具不足或不良,也是江苏监所供给方面较为严重的问题之一。江苏一些监所特别是县监所监舍内没有高铺或高铺不足,致使许多犯人只能席地而卧。如宿迁,“查该县看守所人数至二百九十余名之多,以致高铺不敷,有以席就地而卧”。(64)《宿迁县监所呈江苏高等法院》,1934年11月26日,民国江苏高等法院档案 1047-1931-065-0892-0006。江苏第三监狱分监“监房置有铺位,但因人犯过多,房间狭小,多就地板而卧。”(65)《江苏第三分监呈江苏高等法院》,1931年3月30日,民国江苏高等法院档案 1047-1931-065-0892-0006。江苏第二监狱犯人卧处“(大多)高铺,但亦有少数卧在地上”。(66)《视察江苏第二监狱报告单》,1934年4月28日,民国江苏高等法院档案 1047-1934-065-1023-0061。

综上所述,我们可以看到,《监狱法草案》中关于囚服、卧具的规定,在南京国民政府时期江苏监所的实际刑罚执行过程中,大多没得到严格执行。由于财政经费划拨政策的倾斜、政府建设新监标榜模范的政治需要,以及司法行政部门迎合社会预期心理等诸多因素,江苏新监狱犯人囚服、卧具的供给上,相较而言体现了《监狱法草案》的规范。而对于数量较多的旧监而言,法律中有关囚衣被供给的规定,只是可望而不可即的理想,“自备”实为各县监持久常态化的无奈之举。虽然也有旧监会从微薄的经费中抽出些许为犯人购置破旧衣被,或募集政府部门人员破旧制服,以帮助犯人度过寒冷冬季的事例,但并不多见。相对监狱而言,看守所较能遵从“被告人得自备衣类、卧具及日用所必需物件,不能自备者由所贷与之”(67)《看守所法暂行规则》,1931年8月15日司法行政部修正公布,《新订国民政府司法例规》第3册,第1226页。的规定。

四、结语

南京国民政府时期江苏监狱犯人给养方面,呈现出理论表达和实践操作的巨大差距。南京国民政府监狱事业较晚清及民国早期皆有一定的发展,监狱法规开始完善,其对犯人给养的各方面皆做出了较为明确、量化的规范。如食物供给方面的一日两餐制、每餐食物分量标准规范、劳役犯增加饭量供给、病犯伙食的特殊安排、犯人饮水供给频次、犯人囚服卧具由监狱提供等皆有详细规定。但现实狱政管理中,犯人的这些基本生活供给并未严格按照法规规定执行,犯人缺衣少食、营养不足现象在各个监狱都不同程度地存在,狱政管理理论表达和实践距离遥远。

同时,不同监狱犯人实际给养状况存在差异性。相对而言,新式模范监狱,如江苏第一、第二、第三、第四、第五监狱及看守所,特别是省高等法院各个看守所,其犯人食物供给、饮水及囚服等给养相对较好,而遍布全省各县的旧监狱和看守所,情况则比较糟糕,尤其是囚服和卧具供给方面。旧监所犯人基本没有统一发放囚服,衣服多为自备,卧具多为低铺,有些监狱低铺也配备不足,甚至有犯人席地而卧。

就其时全国监狱系统来看,江苏省监狱犯人的给养状况,既有普遍性,也具有特殊性。南京国民政府时期,全国监所囚粮预算大致相同,即每个犯人每天食物供给为大洋一角。江苏监狱亦如此,因而具有普遍性。但在实际供应上,各省监所差异很大,对此,当时各省监狱最高主管部门——司法行政部十分清楚。如1932年该部训令各省高等法院指出:“案查各省监所囚粮预算规定,每名每日大洋一角以上者固多,仅规定四、五分而尤不能按数发给者,亦复不少,甚有并无规定每日酌给稀粥两餐者,实属有背人道。”(68)《各监所囚粮医药衣被等费应分别增加令》,1932年5月10日司法行政部训令各省高等法院第1028号,河南省劳改局编:《民国监狱资料选》,第527页。江苏省地处南京国民政府首府之畿,且自古以来即为中国富庶之乡,其所属及周边重要城市,如上海、南京、苏州、镇江等,较早接受近代化惠泽,因而其独特的政治、经济和文化优势之于监狱改良本当有裨益,其监所在囚粮、饮水、囚服和卧具供应上虽然存在较多问题,但与其他省份相比较,给养情况还是比较好的。如在囚粮供应上,基本能够遵循司法行政部颁布的标准。

南京国民政府时期江苏监狱犯人给养的实况,折射出近代中国监狱事业发展的特点,即监狱事业和其他社会事业一样,正经历着由传统走向现代的历史转型,且受诸多社会因素制约,转型步伐较为缓慢。晚清以来,“西学东渐”渐为一股动力,汇入中国现代化洪流之中,助力中国社会由传统走向现代,在中国监狱行刑制度上的体现,就是西方自由刑、教育刑理念逐步取代传统的威慑刑、报复刑思想,时人已经认识到“欲知其国文明之程度,视其狱制之良否,可决也”。(69)孙雄编著:《监狱学》,上海:商务印书馆,1936年,第6页。因而给予犯人最基本的尊重,保证犯人能够维持生活的基本供应,已渐为近代中国监狱学家和司法行政上层的共识。南京国民政府监狱法规中关于犯人供养的规定,即是监狱行刑理念近代化的具体体现,亦是中国监狱事业近代化进程的标识。正如前文所言,南京国民政府时期监狱法律法规中对犯人给养的关注和界定,所蕴含的犯人标识意识、人格平等及人道关怀等思想,是社会发展进步的重要体现。但社会转型是个较为漫长的历史过程,社会转型过程中理论表达和实践操作之间总会有一定的距离,实践在贯彻理论表达时往往表现出一定的滞后性。因而在南京国民政府时期江苏监狱犯人给养供应的具体刑罚执行中,相关的法律、法规并未得到全面、严格的执行。这在某种程度上,也说明了近代中国司法近代化步伐较为缓慢的特征。

南京国民政府时期监狱的给养状况,是国民党政府社会治理能力的一个缩影。南京国民政府时期战乱不断,国民党当局不仅发动了内部军阀的混战,挑起土地革命战争,而且需应对日本发动的持续十四年之久的侵华战争,因而国民政府将其有限的财力主要集中于军事任务,监狱改良等社会事业发展皆受掣肘,致使监狱犯人给养不足。同时,国民党政权专注独裁统治,社会治理体系松散,社会治理能力低下,导致贪腐问题十分严重。监狱是社会组织机构的一个特殊组成部分,监狱管理是社会基层治理的一个重要方面,监狱管理水平反映着国家的治理能力。南京国民政府时期,监狱犯人给养在相关法规、法律的制定上,虽较历史时期有所进步,但在具体监狱行刑中表现出来的不能遵章行事,和贪腐事件频发的现象,反映了监狱管理能力的低下。事实上,从一定层面上来看,监狱管理的实况,亦一定程度上反映和代表了其时政府的社会治理能力和水平。换而言之,监狱管理能力和水平为南京国民政府社会治理能力和水平的一个缩影。南京国民政府当局当然拥有发展社会生产力、治理好国家和社会的愿望,但其在施政过程中追求独裁统治的目标,严重弱化了对社会治理的关注程度和投入力度。所以,南京国民政府统治下的中国,因社会治理乏力而呈现出政治黑暗、经济萧条、社会不稳等社会基本面貌。