基于改进三维生态足迹的贵州喀斯特山区可持续发展评价

杜雪莲,井 彤

(贵州财经大学 经济学院,贵州 贵阳 550025)

1 引言

生态足迹法是定量评估自然资本利用和可持续状况的重要方法。Rees[1]首次提出生态足迹概念,即能够满足人类生产生活需求的生态生产性土地面积。Wackernagel[2]通过引入生态承载力形成二维生态足迹模型,Niccolucci等[3]加入足迹深度和足迹广度两个新指标,将模型范围扩大至三维。方恺[4,5]首次把三维生态足迹模型引进国内,并进一步完善了模型。此后,国内三维生态足迹研究逐渐展开。研究尺度主要涉及国家宏观层面[6,7]、省市层面[8~10]等,研究内容涉及自然资本利用评估[6,7]、资源环境承载力评价[8]、区域生态安全评价[9]及生态补偿研究[10]等领域。但针对喀斯特生态脆弱区的研究尚不多见。贵州是长江和珠江上游重要生态屏障,喀斯特地貌导致其生态环境脆弱,长期以来经济较为落后。随着2012年国发2号文件的发布,该区社会经济发展迅速。如何守好发展和生态两条底线,是贵州面临的重大课题。鉴于此,本文以典型喀斯特山区贵州省为研究对象,通过改进三维生态足迹模型评估该区2010~2019年自然资本利用情况以及可持续发展状况,为该区自然资本的可持续利用和生态文明建设提供依据,也为其他喀斯特生态脆弱区的可持续发展提供一定的参考。

2 研究方法

2.1 改进三维生态足迹模型及补充指标

2.1.1 改进三维生态足迹模型

方恺[27]指出传统三维生态足迹模型存在不足,为此推导出改进三维生态足迹模型,计算公式如下:

EFsize,i=min{EFi,BCi}

(1)

(2)

(3)

(4)

EF3D,region=EFsize, region×EFdepth, region

(5)

式(1)~式(5)中:EFsize, i为第i地类的足迹广度,EFdepth, i为第i地类的足迹深度;EFi、BCi分别为第i地类生态足迹和生态承载力;EFsize, region表示区域生态足迹广度,EFdepth, region表示区域生态足迹深度,EF3D ,region表示区域三维生态足迹。

2.1.2 模型补充指标

当资本流量未被完全占用时,足迹深度处于自然原长(为1),不能表示人类对资本流量的实际占用程度。引入资本流量占用率指标,其计算公式为:

(6)

当资本流量被完全占用时,存量资本开始消耗。引入存量流量利用比指标来表征实际利用自然资本中存量与流量的大小关系,其计算公式为:

(7)

2.2 可持续发展综合指数

2.2.1 生态资源利用效率指数

EE=(N×ef)/GDP

(8)

式(8)中,EE为生态资源利用效率指数,N为人口数,ef为人均生态足迹。

2.2.2 生态压力指数

生态压力指数可以反映区域生态环境承压能力的强弱, 计算公式为:

(9)

式(9)中,PP为生态压力指数,ef'为可更新资源的人均生态足迹,bc为人均生态承载力。

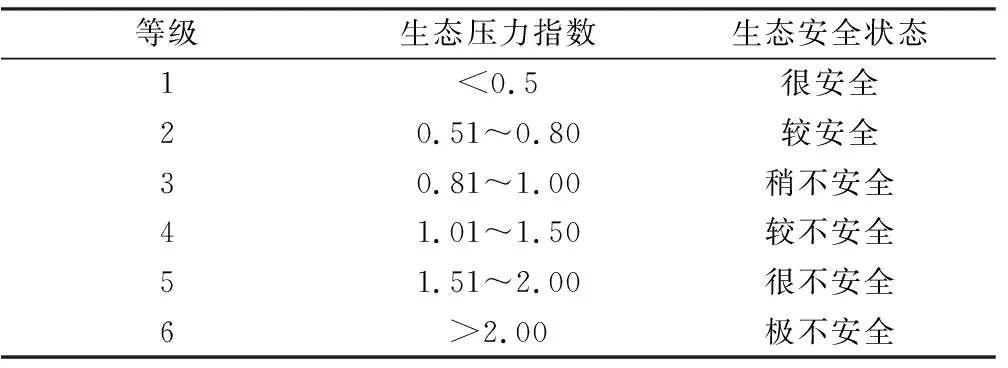

参考赵先贵等学者[14]对生态压力指数等级进行了划分,如表1所示。

表1 生态压力指数等级

2.2.3 生态多样性指数

生态多样性指数可用来衡量各土地类型的占比均匀程度,指数越高代表生态稳定性越高[11]。计算公式为:

(10)

式(10)中,H为生态多样性指数,Pi为第i类土地生态足迹占总生态足迹的比例。

2.2.4 可持续发展能力综合指数

(11)

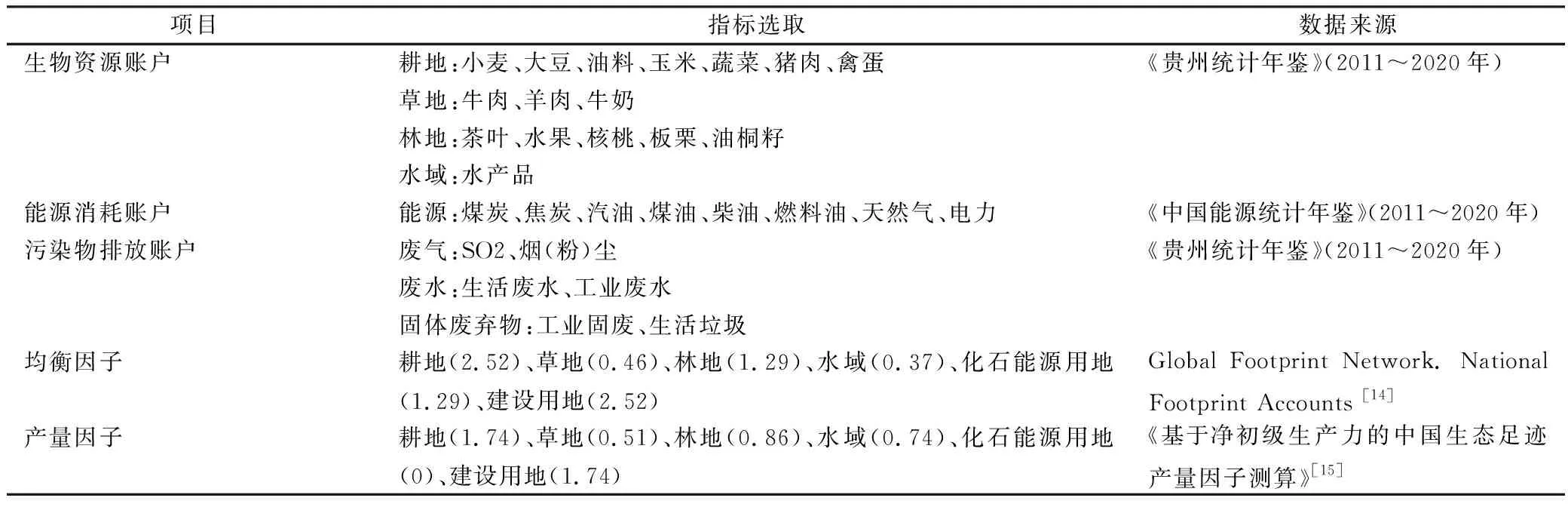

2.3 数据来源

本文选取生物资源、能源和污染物排放的指标及数据源如表2。生物资源账户中的畜产品按其饲料来源分别归入相对应的土地类型,各初级产品全球平均产量来自谢鸿宇等的研究[12]。土地利用数据来自《贵州省国土资源公报》(2010~2017年)和《贵州省自然资源公报》(2018~2019年),人口数据来自《贵州统计年鉴》(2011~2020年),化石能源计算参考徐中民等[13]的研究。

表2 指标选取及数据来源 生态足迹/(hm2/人),占比/%

3 结果与分析

3.1 生态足迹分析

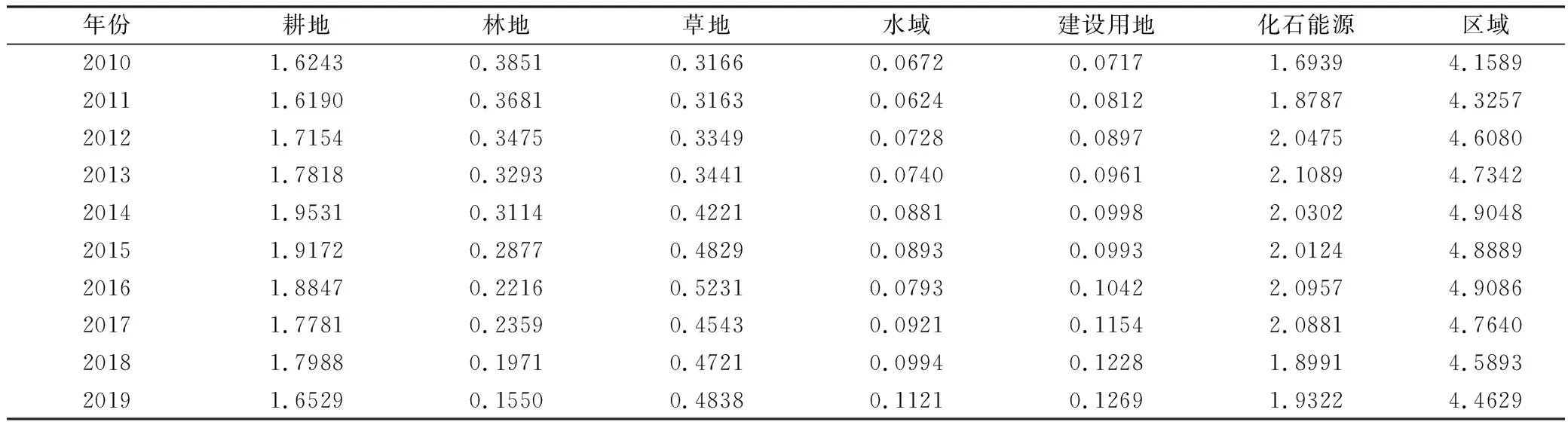

3.1.1 不同地类生态足迹分析

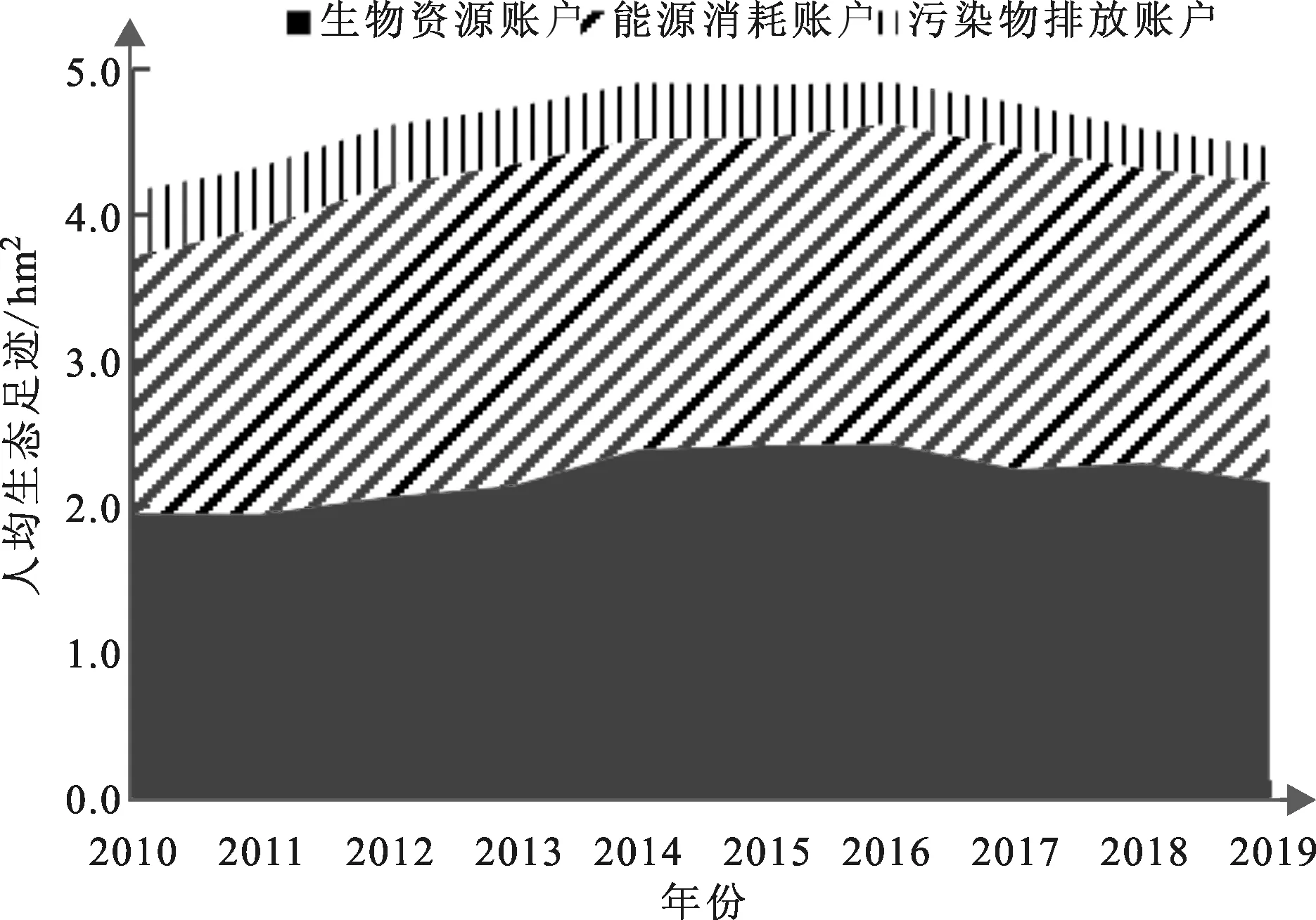

由表3和图1可知,2010~2019年人均生态足迹呈“倒U型”趋势变化:2010~2014年人均生态足迹逐年上升,由4.1589 hm2/人增加到4.9048 hm2/人,平均增速4.48%。2016年后,人均生态足迹呈现下降趋势,由4.9086降至4.4629,表明2016年以来研究区可持续能力增强。2016年《岩溶地区石漠化综合治理工程“十三五”建设规划》发布,同年贵州省被列为国家生态文明试验区,这些都促进了贵州省生态建设和产业转型,经济社会发展对生态环境的压力不断减小。从表3可知,不同地类生态足迹排名为:化石能源>耕地>草地>林地>建设用地>水域。化石能源总体呈现出“增-减-增-减”的趋势,2016年后开始下降,说明近年来化石燃料消费的减少缓和了该区生态环境压力。耕地生态足迹呈现先增加后降低的变化,从2010年的1.6243hm2/人上升到2014年的1.9531hm2/人,随后持续稳定下降至2019年的1.6529 hm2/人。2016年《贵州省“十三五”现代山地特色高效农业发展规划》发布,2018年起贵州开展农村产业革命推进农业产业结构调整,进而促进贵州农业高质量发展,农业生产活动对生态环境的影响逐渐减轻。草地生态足迹总体呈上升趋势,从2010年的0.3166 hm2/人增加到2019年的0.4838 hm2/人,而林地生态足迹总体呈下降态势,从2010年的0.3851 hm2/人增加到2019年的0.1550 hm2/人。水域和建设用地生态足迹最小,均不到0.1 hm2/人,两者整体趋于稳定并呈小幅度上升趋势,10年间均增加了约0.05 hm2/人。

图1 不同地类生态足迹变化

表3 贵州省不同地类生态足迹 hm2/人

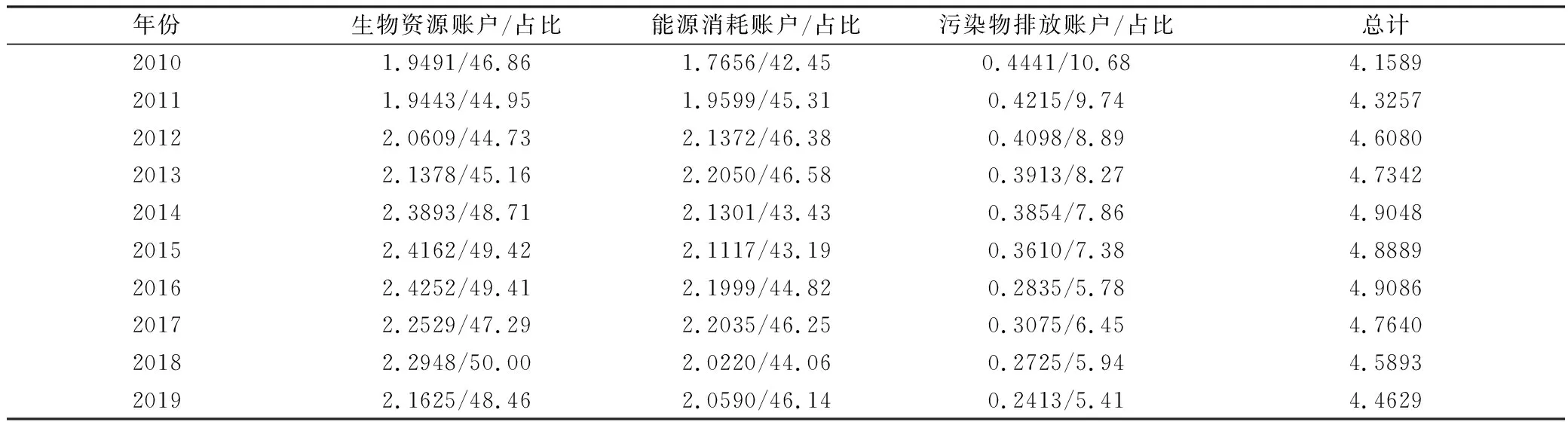

3.1.2 不同账户构成分析

本文在传统足迹账户基础上增加污染物足迹账户,其中废水主要被水域吸纳,废气主要被林地吸收,固体废弃物处置主要占用耕地,污染物排放折算土地面积借鉴相关学者研究[16~18]。从生态足迹账户构成来看(表4和图2),占比最大的是生物资源账户,从2010年的46.87%增加到2019年的48.46%,其次是能源消耗账户,从2010年的42.46%增加到2010年的46.14%,占比最小的是污染物排放账户,从2010年的10.68%下降到2010年的5.41%。由表4可知,研究期内生物资源账户和能源消耗账户生态足迹呈现先增加后降低的态势,生物资源账户生态足迹从2010年的1.9491 hm2/人增加到2016年的2.4252 hm2/人,随后逐渐降低,2019年降至2.1625 hm2/人,能源消耗资源账户生态足迹从2010年的1.7656 hm2/人增加到2017年的2.2035 hm2/人,随后逐渐降低,2019年降至2.0590 hm2/人,污染物排放账户生态足迹持续稳步下降,研究期内从0.4441 hm2/人降至0.2413 hm2/人,表明贵州省10年来节能减排工作取得显著成效,但经济发展仍然严重依赖自然资源和能源。

图2 人均生态足迹账户组成

表4 贵州省不同地类生态足迹及占比 hm2/人、%

3.2 足迹深度和足迹广度分析

3.2.1 三维生态足迹深度分析

通过公式(2)和(4)计算得出贵州省各年生态足迹深度如表5所示。足迹深度表示自然资本存量消耗,指标越小说明区域可持续发展程度越好。可以看出,贵州生态足迹深度(2.7673~3.3311)大于超过同期的全球足迹深度(2.51~2.60)[6]。研究期贵州生态足迹深度呈先上升后降低的态势。其中,2010~2016年,区域人均生态足迹深度逐年增加,从2.81上升到3.33,增长了1.2倍。2016年以后,人均足迹深度呈现下降趋势,2019年降至3.13。足迹深度的下降说明贵州省近年自然资本存量消耗有所降低,生态可持续能力逐渐增强,这得益于 “十三五”期间贵州坚持生态优先,全力推进生态文明建设。不同地类情况为,林地足迹深度逐年下降,2016年以后一直为1(处于自然深度)。这与“十三五”期间贵州石漠化综合治理进程的推进以及退耕还林行动紧密相关,对林地资源流量的消耗即可满足对林地资源的消费需求。建设用地自2013年以来流量资本已经不能满足需求,需要动用资本存量,并且消耗的越来越多。这是由于2010年以来贵州经济快速发展建设用地面积增加所致。耕地、草地和水域的足迹深度均大于1,其中耕地10年来稳定在3附近,即要实现贵州省区域粮食的自给自足,还需要3倍于当前的耕地面积。草地和水域足迹深度多年均值分别达到40.06和62.86,远高于其他地类。一方面,贵州是典型的喀斯特山区,草地和水域面积较小;另一方面,随着居民生活水平的提高,对水产品和畜牧产品需求增加。同时,由于研究期内贵州省废水排放量逐年增加造成水域负荷变大,足迹深度增加了1.7倍。

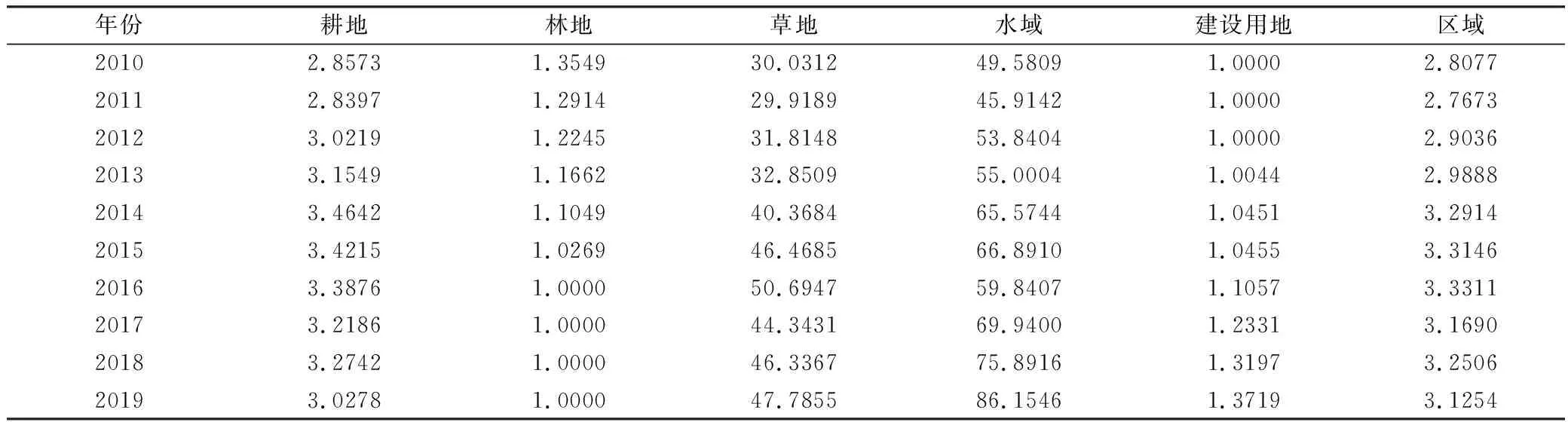

3.2.2 三维生态足迹广度分析

足迹广度上限是生物承载力,反映区域自然资本流动性的强弱。通过公式(1)和(3)的计算得出各年足迹广度,结果显示区域人均生态足迹广度呈现先增加后降低的态势。从2010年的0.9363增加到2013年的0.9546,随后呈下降趋势,2019年降至0.8049。如图3所示,对足迹广度贡献最大的是耕地,从2010年的60.72%增加到2019年的67.83%,这是因为农业是贵州最主要的自然资本利用方式,也是资本流量占用的比较优势,研究期末占比稍有上升。林地和建设用地对区域足迹广度也有重要贡献,研究期内林地足迹广度占比从2010年的30.35 %降至2019年的19.26%,建设用地足迹广度从2010年的7.66%提高到2019年的11.49%。贵州位于喀斯特山区,由于小气候差异大和生境异质性高导致物种多样性高,区域森林资源丰富,生态承载力较大。研究期内,贵州城镇化发展迅速,建设用地面积大幅增加,其占生态足迹广度的比例逐年增加。喀斯特山区草地和水域面积较小,二者对足迹广度贡献较小。

表5 贵州省人均生态足迹深度

图3 人均区域足迹广度构成

3.3 资本流量占用率和存量流量利用比分析

根据式(6)、(7)计算得出相应模型补充指标结果如表6所示。可以看出,贵州省存量流量利用比与区域足迹深度一致,以2016年为节点呈“倒U型”变化。从不同地类来看,研究区耕地、草地和水域流量资本已完全占用,需消耗存量资本来满足流量资本的不足。耕地存量流量比呈先增加后降低的态势,在2014年达到最大值2.4642,2019年降至2.0278,说明耕地生态压力有所减轻。研究时段内水域存量流量比增速最快,增长了1.8倍。草地存量流量比增长也较快,从2010年的29.0312增加到了2019年的46.7855,增幅为75.28%。建设用地资源流量占用率从2010年的74.44%上升到2012年的93.23%,2013年开始使用自然资本存量,存量流量利用比呈现小幅度增加,表明城市化进程导致城市用地规模的扩大,自然资本占用越来越高。2010~2015年,林地存量流量利用比从0.3549降至0.0269,从2016年起,林地进入流量资本占用状态,且资本流量占用率持续降低,显示对林地自然资本利用的持续性相对较强,“十三五”期间贵州加强推进石漠化治理和退耕还林等生态治理措施使林地承载力稳步提升。

表6 资本流量占用率和存量流量利用比

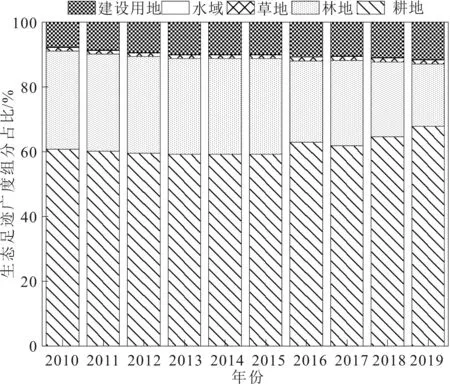

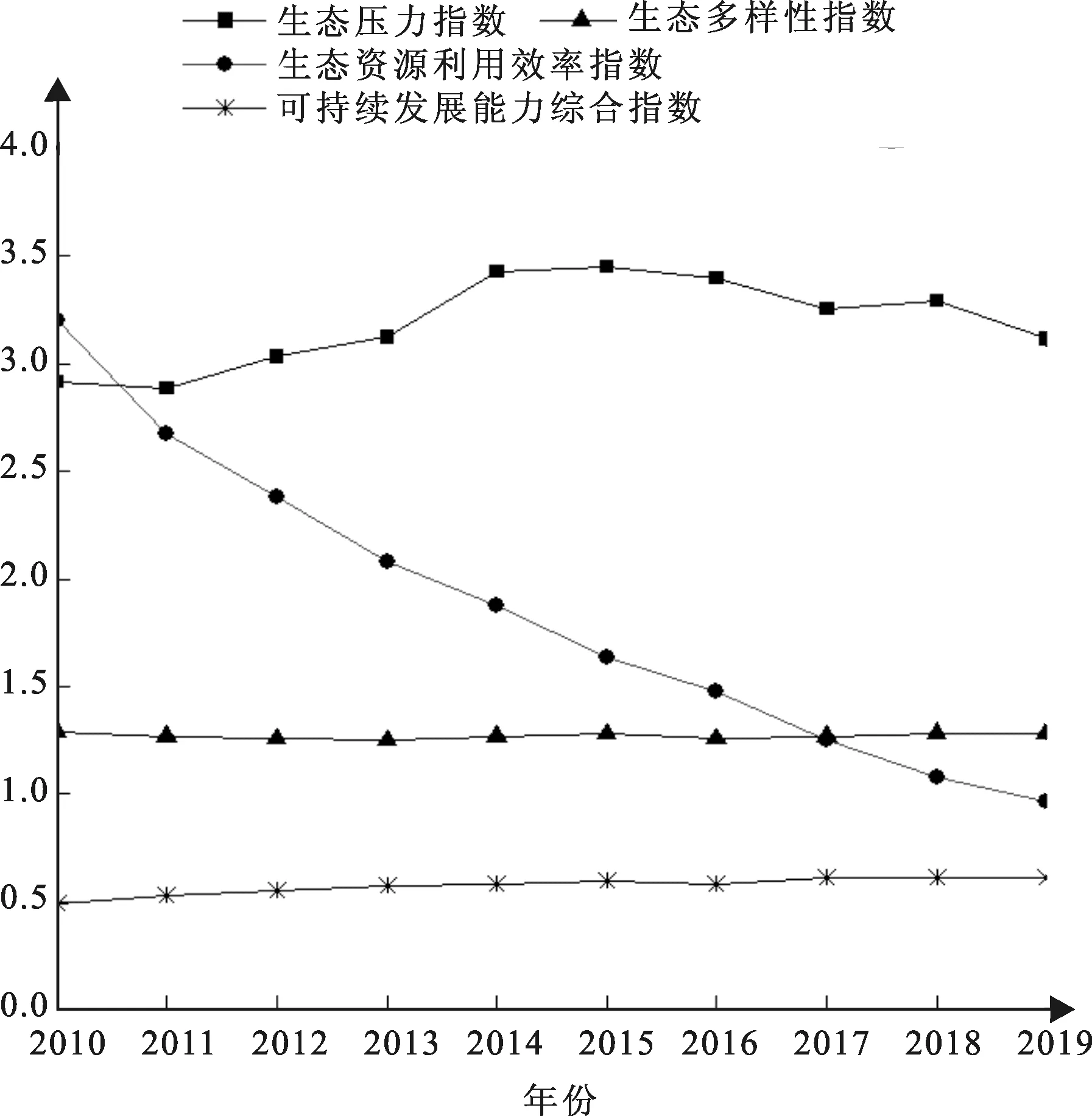

3.4 可持续发展评价

根据公式(8)~式(11)计算得出可持续发展各指数见图4。可以看出,贵州省生态资源利用效率指数逐年下降,从2010年的3.2018到2019年的0.9642,减少了69.89%,说明贵州10年来经济高速发展促进产业结构优化升级,资源利用效率不断提高。生态压力指数呈现“倒U型”趋势变化,2015年达到最高值3.4510后开始下降,多年平均值为3.1901,10年来都处于极不安全状态。生态多样性指数总体呈现平稳态势,从2010年的1.2861减少到2019年的1.2696,未来仍要不断优化土地利用结构,增加生态的稳定性。2010~2019年贵州省可持续发展综合指数小幅增加,增幅为23.85%。研究时段内贵州经济增速多年来位于全国前列,产业结构不断调整优化,资源利用效率提高,石漠化治理和生态建设取得较大成效,生态环境不断优化,坚持经济和生态协同发展,充分发挥本省良好的生态环境优势,大力发展山地特色高效农业,可持续发展能力稳步提升。

图4 贵州省可持续发展能力综合指数变化

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)贵州省2010~2019年人均生态足迹呈“倒U型”趋势变化:2010~2014年人均生态足迹由4.1589 hm2/人增加到4.9048 hm2/人,2016年以后呈现下降趋势。化石能源、耕地和林地生态足迹近年来有所下降,草地、建设用地和水域生态足迹趋于稳定并呈小幅度上升趋势。从不同账户看,生物资源账户、能源消耗账户呈现先增加后降低的态势,污染物排放账户持续降低。

(2)2010~2016年区域人均生态足迹深度逐年增加,从2.81上升到3.33,2016年以后呈现下降态势。林地2016年开始处于自然深度,建设用地消耗的资本存量越来越多,耕地足迹深度10年来稳定在3附近,草地和水域足迹深度多年均值分别达到40.06和62.86,远高于其他地类。区域人均足迹广度2013年达到最大值0.9546,2019年降至0.8049。对足迹广度贡献最大的是耕地,研究期末占比上升。其次为林地和建设用地,研究期内二者足迹广度占比分别为30.35%~19.26%和7.66%~11.49%,草地和水域对足迹广度贡献较小。

(3)贵州省存量流量利用比以2016年为节点呈“倒U型”趋势变化。耕地存量流量比在2014年达到最大值2.4642,研究期内水域和草地存量流量比增速快速,建设用地2013年后存量流量利用比呈现小幅度增加,林地从2016年起进入流量资本占用状态,且资本流量占用率持续降低。贵州省生态资源利用效率指数逐年下降,减少了69.89%,说明贵州10年来经济高速发展促进资源利用效率不断提高。生态压力指数10年来都处于极不安全状态,2015年达到最高值3.4510,近年来持续降低,呈现“倒U型”趋势变化。研究期内贵州省生态多样性指数小幅下降,总体呈现平稳态势。2010~2019年贵州省可持续发展综合指数逐年增加,增幅为23.85%。

4.2 讨论

本研究基于三维生态足迹模型对贵州自然资本的可持续利用进行评价研究,但本研究中对于三维生态足迹研究的账户设置尚不够完整。另外,本研究的生态足迹模型是“封闭”的,即假定研究区居民的资源消费和生态占用均由本区承担。下一步要将区域间的贸易往来考虑到模型当中,同时将水足迹、碳足迹等纳入核算范畴形成比较完整的足迹家族框架,从而使评价结果更加全面准确和符合实际。

为实现贵州喀斯特山区可持续发展,提出以下对策措施:

(1)科学推进喀斯特石漠化、水土流失综合治理,改善提升自然生态系统质量,提供更加优质的生态产品;

(2)加快推进“两山”转化,积极发展喀斯特山地特色农业和山地旅游;

(3)优化产业结构和能源结构,提高资源利用效率;

(4)提高人口素质,推动教育高质量发展,大力引进高层次人才。