教育分流程度与学业成就不平等研究

——基于PISA2018的国际比较

谢金辰,卢春天

(西安交通大学 人文社会科学学院, 西安 710049)

一、问题的提出

教育分流(educational tracking),又称教育分类(educational sorting),是通过国家意志或国家意志认可的制度框架,依据考试成绩,让学生分别进入不同的学校,按照不同的要求和标准,采用不同的方法,教授不同的内容,使其成为不同规格和类型人才的过程。长期以来,社会的有序运转离不开教育分流系统的有效支撑。中国特色社会主义事业进入新时代以来,通过教育分流体系将人口负担变为人力资本优势的策略被置于国家战略发展的优先位置,受到党和国家的高度重视。2019年,中共中央、国务院颁布《中国教育现代化2035》,指出要推进中等职业教育和普通高中教育协调发展。同年4月,中共中央、国务院颁布的《国家职业教育改革实施方案》开卷明义地点出,职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位。但从现实上来看,基于个性化选择与职业分工的教育分流一定程度上扮演的却是淘汰机制的角色。相较于普通教育,职业教育的回报率偏低,毕业生往往被迫分配到生产链底端的工作岗位,缺乏社会地位垂直流动的有效路径[1]。这种“低开”与“低走”的恶性循环又严重阻碍了教育资源在不同社会阶层中的公平配置。如何优化教育分流体系,提升人才质量,并兼顾公平与效率值得思考。

从国际的视角来看,教育分流与学业成就平等之间的张力问题一直居于社会分层研究的核心位置。目前教育分流体系可以分两大类。第一类为分轨制,典型国家包括德国、英国、匈牙利等,推崇严格的分流体制,依托技术选择的手段较早地将学生分为普通类和职业类。分轨制推崇者认为完善的分流体系有助于学习者在同质性更高的环境中学习,教师也能够采取针对性强的教学策略提高教学效率。以英国为例,20世纪中后期开始,英国政府持续推出职业技术学校战略,专门为12岁前后的学生提供职业技术教育选择,通过竞争性考核将学生分为学术教育组与技术教育组两个群体,进而优化教育资源配置效率[2]。第二类是综合制,以法国、美国、荷兰为代表,主张不设立学轨间严苛的界限,而是依托出身选择与政策选择实现学习者在普通教育与职业教育的流动,进而避免家庭资源等先赋因素差异在分流筛选中带来的教育机会不平等,着重把握教育公平[3]。以法国的分流体系为例,法国中等教育体系统设普通中学,其中前四年为“基础观察期”,为所有学生提供相同的教育内容,后两年为“方向指导期”,为学生提供多种课程选择,但不做强制分流。中国目前实行分轨制,在高中阶段与大学阶段分设普通教育与职业教育教育,依赖分流制度解决庞大人口存量与优质人力资本需求之间的矛盾。然而,哪种分流体系更有助于提高整体教育效率并消弭社会阶层间学业成就不公平,学界尚未得出明晰答案。

二、文献综述

纵观以往关于教育分流与学业成就的研究,普遍沿袭邓肯和豪泽的资本传递理论[4]。分流体制被视为个人理性选择与政策规范性力量权衡下,通过机会分配形成的产物[5],因此先赋条件、机会分配、政策偏好是影响分流机制的主要因素。第一,先赋条件与教育分流。先赋条件是研究者长期关注的核心变量,通常指个体的家庭经济资本、文化资本存量与社会网络等。有关先赋条件与教育分流的研究最早可追溯至“布劳—邓肯”经典地位获取模型,认为家庭社会经济地位影响了个体在分流过程中的选择,优势家庭出身的个体倾向于选择地位取向的教育类型而非生存取向[6](1)教育分为生存取向教育与地位取向教育,分别以基础的生存保障与较高的社会经济地位为目标。。有的研究者在此基础上,构建了跨种族、国别的实证模型,并探讨了先赋条件对不同国家、族裔、性别个体学业成就的影响[7-8]。也有研究者认为先赋条件与教育成就之间并非直接的因果关系,而是需要其他因素作为中介变量参与转化过程[9]。总体上看,学界就先赋条件的测量较为一致,形成的结论也普遍支持教育分流作为再生产机制的观点。

第二,机会分配与教育分流。机会分配是指国家将教育资源按照一定条件、比例分配给不同社会群体,并依托选拔性考试实现不同类型教育机会与个体匹配的过程。更进一步看,机会分配与学业成就的研究遵循区隔阶层与打破固化两条路径。一方面,再生产理论者们认为,机会分配实质上是统治阶层施加文化专断的过程,分配之所以具备权威,是由于筛选者以优势阶层代理人的身份,受委托施加符号暴力。从此角度出发,机会分配的过程实质上是以完全中介变量的形式参与个人禀赋兑换分流机会,再生产了阶层优势。诸多实证分析发现,机会分配显著预测了经济、文化、权力与地位资源参与教育分流的过程[10-11]。另一方面,文化分析者认为,教育分流的机会分配是“被动选择”与“自我选择”互动的过程,有助于破除阶层桎梏,这有效解释了寒门学子中仍有较高教育期望与积极教育选择的现象。如有研究者发现个体对分流的概念图式内生于社会文化环境,而社会对底层文化的排斥有助于弱势群体在机会分配过程中产生积极选择[12]。也有研究关注到不同国家机会分配过程对分流影响的异质性,并发现机会分配有助于打破部分国家的阶层屏障[13]。

第三,政策偏好调节了教育分流的过程。政策偏好指国家以法律法规形式赋予政策文本以权威,并调节各阶层利益平衡的过程。总体来看,政策偏好通过调配资源与文化规范两条路径形塑个体在教育分流过程中的认知图式,并最终影响个体分流选择。转型期的中国教育分流是典型的政策影响学校资源配置的过程,改革开放前中国职业教育在校生数仅占教育体系的8%,直到1977年邓小平同志主持全国教育工作提出教育系统“两条腿走路”,通过兴建职业教育学校与明确分流机制,增加了大批职业教育招生名额,使选择职业教育的人数上涨了12倍(2)数据截至2020年。。此外,政策偏好还能通过文化、规范等社会性力量,构建群体性范式并被个体所内化,形成影响个体分流选择的概念图式。有的研究者以普职比表征政策偏好并纳入教育分流的因果探析,发现普职比形成的规范性力量影响了个体在教育选择过程中的具体行为[14]。也有研究者专门调查了政策偏好对弱势阶层教育分流的影响,并引入“想象的未来”这一文化社会学概念,解释了弱势群体在教育分流过程中更容易在政策偏好影响下形成的积极身份认同,产生与主流价值观一致的教育选择[15]。

然而,现有的研究普遍侧重于单独关注先赋条件、机会分配、政策偏好对教育分流的影响,并偏重于从个体层面界定三个指标,造成三个指标在微观层面复杂的交互影响,难以纳入综合研究框架下。同时,以往的研究鲜有就分流程度在分轨、综合两种教育体制内影响的异质性做探讨。基于此,提出本文的研究目的:在文献总结与理论探析的基础上,选择合适的指标表征出身选择、技术选择、政策选择,并通过验证性因子分析将三个指标拟合为“教育分流特征指数”(3)教育分流特征指数的高低表征某一具体国家教育分流体系的刚度(rigid),即不考虑先赋条件,仅凭个人后天努力,进行教育类型选择的自由度。,通过构建个体、学校、国家多层线性模型讨论教育分流程度与学业成就及其不平等的相关机制。

三、理论解释框架

以往关于教育分流体系的研究普遍只关注到先赋条件、机会分配、政策偏好三者中的一者[16],这种黑箱化处理的方式混淆了教育系统在“始端”与“终端”之间进程的国别化差异,并不能很好地适用于当前教育分流系统分类。因此,应构建涵盖先赋条件、机会分配、政策偏好三个筛选过程的评价指标体系,以渐进的视角审视教育分流的国别化特征,如图1所示。

图1 教育分流与教育获得进程

先赋与自致是社会分层研究的基本分析范式。倘若避开教育分流体系,只将学校教育系统视为根据个人能力来分配教育机会的话,学习者学业成就的不平等就会遵循“先赋条件—机会分配—政策偏好”的传导路径,如图1中的外圈。如果纳入教育分流对这一路径的影响,则会通过如下三种路径调节教育筛选进程。

第一,教育分流系统通过出身选择直接限制分流机会。正如赖特·米尔斯谈论美国上层精英群体的裙带关系时所指出,教育分流体系会在一定程度上充当上层群体再生产阶层优势的工具[17]。换言之,教育机会被限制在固定的社会阶层内,如西欧封建时期的王室教育或中世纪欧洲的骑士教育制度等,都是通过教育分流体制直接限制分流机会。值得注意的是,当前这种直接限制机制演变为社会资本与物质资本裹挟下的教育选择成本,最为典型的便是社会学家特纳描述英国分流体系的赞助式流动[18]。

第二,教育分流系统通过技术选择的手段直接分配教育机会。所谓技术选择,是指国家以考试与测验为技术手段,实现受教育机会在各社会阶层的分配。制度主义者们对技术选择与教育不平等之间的关系进行了翔实的实证研究,但并未得出一致性结论。一方面,部分学者依托国际化标准测验的数据支持,认为标准化考试系统有助于削弱家庭先赋因素对教育分流的显著性影响,从而满足弱势社会阶层受教育者的教育需求,这一挑战经典地位获取模型的结论在多个跨国研究中得到证实[19-21]。另一方面,也有学者沿袭埃里克·汉纳谢克的跨国分析框架,证实了标准化考试系统会引起学校间的绩效竞争,进而拉大学校间的教育不平等[22]。地位维持理论是解释这一结论的有力支撑,即相较于弱势阶层的学习者,优势阶层的学习者更需要依托教育这一中介维持现有阶层地位,而标准化测试与优势阶层的文化亲和度更高,从而技术选择完成了社会阶层的复刻[23]。值得注意的是,上述结论普遍建立在发达国家内部,能否适用于所有国家,有待展开进一步论证。

第三,教育分流体系通过政策选择影响分流机会再分配。所谓政策选择,指科层规制的主导性力量根据既得利益在各阶层间的有机配置,影响个体教育分流选择的过程,与强调个体理性选择的出身选择、技术选择不同,政策选择通过法律权威与文化范式约束个体在分流过程中的教育选择。自布迪厄在再生产理论中将教育系统描述为隐性复刻社会结构的机制后,实证研究者们普遍关注到了教育分流的政策选择过程,有的学者看到了隐藏在显性筛选下的政策选择——“惯习”,一种个体受到政策文化环境影响并被身体化了的分流选择倾向[24]。有的研究则进一步关注到了政策选择对不同群体的影响具有异质性,并认为对于弱势社会阶层,政策选择有助于构建个体文化图式并产生高教育期望的补偿效益[25]。

值得注意的是,三种选择过程可能存在潜在的交互效应,如个体参与技术选择部分受制于出身选择提供的教育机会,即是说家庭经济背景与社会资本在很大程度上影响着个体通过考试筛选获得教育成就的过程。但从另外一个角度看,大量的实证研究证明了任何的阶层优势都无法直接转化为考试的优势,在这种意义上,体现了分流选择的个体主观能动性[26]。而正是这种主观能动性,为本研究构建涵盖出身选择、技术选择、政策选择三个选择过程的综合研究框架提供了可能性。

四、数据、变量和方法

(一)数据

本文的研究数据来源于经济合作与发展组织(简称“经合组织”)开展于2018年的国际学生能力评估项目(Programme for International Student Assessment,简称 PISA)。PISA测试旨在评估参与国学生在义务教育接近尾声时获得充分参与现代社会所必需的知识和技能的程度,测试对象的遴选方法遵从两阶段随机抽样法,第一阶段按规模大小成比例系统随机抽取学校,第二阶段再从学校样本中随机抽取学生。数据缺失问题借助鲁宾提出的多重差补法(multiple imputation,简称MI)解决[27]。同时,为了描述国家层面教育分流程度的差异,本文依托经合组织于2020年出台的教育指标概览,遴选出符合研究目的的国家数据,并将之与PISA2018的数据融合,最终得到的样本囊括了34个国家及地区的共213 407名学生。

(二)变量

1.因变量

本文使用的因变量为学生学业成就及其不平等,参考以往的研究,采用PISA测试中学生的数学成绩表征[28-29]。 学业成就等于数学成绩,学业成就不平等则指国家群组内学业成就的离散性(dispersion),以最优数学成绩与最差数学成绩的差值表征。在此基础上,本文借鉴赖特和施内普的分类方法,将学生群体分为学业普通(τ1~τ33)、学业中等(τ33~τ66)、学业突出(τ66~τ99)三个群体[30-31]。从而关注不同水平的群体,有助于更细致描述分流体系对学业成就及不平等的影响效益,得出更具有针对性的结论。

2.自变量

本文核心自变量为各国的教育分流特征指数。归纳已有文献,影响教育分流程度差异的因素包括:出身选择、技术选择、政策选择三类。首先是出身选择的衡量。刘精明认为,出身选择主要依托直接的经济排斥,通过昂贵的学费限制学生在分流中的选择机会[32]。提斯等人则认为,初次分流时间能够较好地反应出身选择的过程[33]。凯斯金等人则进一步把就业、培训和收入等早期劳动力市场经验的指标作为筛选个体的出身要求[34]。考虑到如果使用经济、劳动力经验等外生指标可能会引起出身选择与技术选择、政策选择之间的共线性问题,研究参考提斯等人的做法将初次分流时间作为出身选择的指标,数据来源于经合组织公布的教育概览,所有数据按照标准化处理。

其次是技术选择。标准化考试是分流研究者们分析技术选择过程最常用的指标,并衍生出两种研究路径。一方面,斯托博特、琼斯等研究者采用学生在分流筛选考试时的标准化分数,即我国的分数录取线,作为衡量教育分流体系技术选择强度的指标[35-36]。另一方面,毕肖普等人则认为,标准化考试指数能够较好地反映教育分流体系中技术选择的刚度[37]。考虑到个体在分流考试过程中的表现内生于先赋条件,如果选择分数录取线作为衡量指标会引起其与出身选择间的内生性问题,本文使用标准化考试指数作为技术选择的指标,主要数据来源于欧洲教育大典(European Glossary on Education,2004),同时与沃斯曼的实证研究进行交叉,设立从0到1的标准化分数,表示技术选择强度的从低到高[38]。

最后是政策选择。提斯在实证研究中采用不同类型教育可选择课程数量表示政策对分流选择的偏好[39],哈比则认为不同类型教育在教育体系中占据的体量体现政策选择在分流过程中的刚度[40],范登伯格则将学生15岁时在职业教育的入学率作为区别政策选择的指标[41]。三种指标在解释教育分流时得出的结论较为一致,考虑到其在模型中的有效性,本文参考范登伯格的方法,将职业教育与普通教育在校生比例化为标准指数作为政策选择,数据来源于经合组织2018年的教育概览。

3.控制变量

除了上述核心变量外,本文将性别(女性=0、男性=1)、社会经济地位(平均值为基准)、是否移民(非移民=0、移民=1)、年级(以样本中最多的九年级为基准)、家庭教育资源(平均值为基准)、学习时间(平均值为基准)等个体层面变量与公有学校(非公有=0、公有=1)、班级规模(平均值为基准)、学校信息化资源指数(平均值为基准)、学校位置(村=1、乡=2、县=3、镇=4、城=5)、物质资源短缺指数(平均值为基准)、教师资源短缺指数(平均值为基准)等学校层面变量,与国家层面控制变量人均GDP作为控制变量纳入回归分析(4)由于描述性统计占据的篇幅较大,故在文章中并未展示。读者如有兴趣可向作者索取。。

(三)研究思路与方法

为在多维度视角下关注教育分流背景下学业成就及其不平等,同时规避方法层面的不足,本研究从国家层面界定构建教育分流的多维度指标评价体系,将先赋条件、机会分配、社会偏好概念化为出身选择、政策选择、技术选择三个显变量,通过验证性因子分析生成分流特征指数,同时引入分流特征指数与分流体制的交互项,依托多层线性嵌套模型,探究教育分流程度与学业成就及其不平等之间的相关关系,在最后通过分解的方法,厘定出身选择、技术选择、政策选择对不同学业成就水平学生群体学业成就不平等的贡献度。具体过程如下。

第一,运用验证性因子分析拟合分流特征指数指标。根据文献综述与理论框架,选择初次分流时间、标准化考试指数、高中阶段普职比分别作为出身选择、技术选择、政策选择的指代因子,进行验证性因子分析,观察分流特征指数评估模型的效度,并依据权重将潜变量分流特征指数赋值为显变量。

第二,运用多层线性模型探究分流特征指数与学业成就及其不平等的相关机制。由于PISA的抽样结构囊括了个体、学校、国家三个层面,因此如果仅通过多元线性回归进行分析,并不满足学生间残差独立性的假定,可能会导致标准误的错误推定。鉴于不同国家、学校特征的分殊,本文构建多层线性模型进行分析。

第一层:个体层面

Yi jk=βi j0+βsSTUi jk+εi jk

(1)

其中Yi jk表示第i个国家的第j个学校的学生k学业成就,STUi jk代表所有控制变量,εi jk代表随机误差项,βi j0为随机截距,表示第i个国家的第j个学校内学生层控制变量取值为零时的平均学业成就。

第二层:学校层面

βij0=γi0+γsSchij+μij

(2)

其中,Schij表示学校层的所有控制变量,μij指随机误差项,γi0表示所有个体,学校层控制变量取零时学生的学业成就。

第三层:国家层面

γi0=δ0+δc1coui+δc2α+δc3track+δc4α*track+τi

(3)

在此基础上,本文利用分位数回归厘定分流程度与不同分位点学生学业成就的相关关系:在传统分解方法的基础上,引入梅里提出的反事实分布分解模型,对学生学业成就在τ=1、τ=33、τ=66、τ=99四个分位点上进行分解,将学生群体分为学业普通(τ1~τ33)、学业中等(τ33~τ66)、学业突出(τ66~τ99)三个群体,以厘定教育分流对不同学业成就学生影响的差异。

五、研究结果

(一)教育分流特征的跨国分析

各国的教育分流特征为本文关注的核心变量。为细致描绘各国在教育分流上的分殊,研究对各国教育分流体系中“出身选择”“技术选择”“政策选择”三个变量做验证性因子分析,生成分流特征指数,具体过程如图2所示。结果显示,模型较稳健(Chi-square=7.894,Degrees of Freedom=3,P-Value=0.048,CFI=0.982,TLI=0.988)。选择的三个显变量能够有效解释教育分流,非标准化的影响系数分别为0.649、0.387、0.569,将指标转化处理后,得到标准化载荷系数0.404、0.241、0.355。

图2 分流特征指数的验证性因子分析

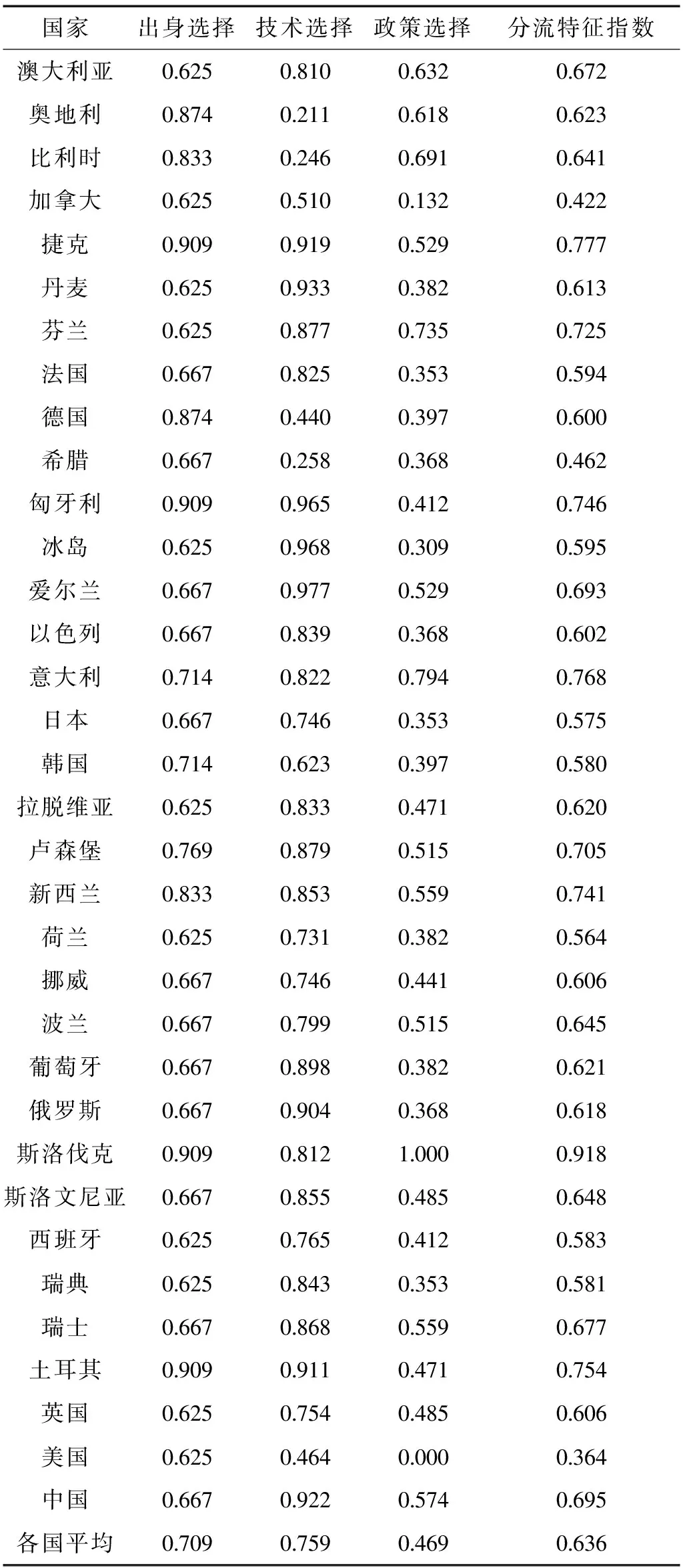

以标准化载荷系数为权重,计算得出各国的分流特征指数,结果如表1所示。图3则展示了各国分流特征指数的差异分布。总体上看,各国的平均分流指数达到0.636。分流程度最高的三个国家分别为斯洛伐克、捷克、意大利,分流特征系数达到0.918、0.777、0.768,分流特征系数最低的三个国家分别为美国、加拿大、希腊,分流特征指数分别为0.364、0.422、0.462。

图3 各国分流程度特征差异

表1 跨国教育分流差异结果

分流特征指数大致遵循“分轨高、综合低”的特征,说明本文构建的分流特征指数评价指标能够较为客观地反映国别间教育体系的分流程度差异。中国的教育分流特征系数高出平均值0.059个标准差,在所有国家中属于较高水平,究其原因,中国人口基数庞大,需要依赖分流程度较高的教育体系将人口负担转变为人力资本优势。

同时,子因素反映了各国在具体指标上分布的迥异。第一,各国的平均出身选择系数为0.709,其中捷克、匈牙利、斯洛伐克、土耳其四个典型东欧分轨制国家出身选择系数最高,达到0.909,中国出身选择指标的系数为0.667,低于国际平均水平,中国教育分流过程较为公平,鲜有因出身阶层较低产生的排斥。第二,技术选择层面,各国的平均水平为0.759,典型的分轨制国家如匈牙利、冰岛、爱尔兰系数较高,均超过了0.96,中国在此项上的系数达到0.922,高于平准水平0.163个标准差,而此项系数反映了国家通过考试分流学生的强度与效度,表明中国建立起了一套有效的人才甄别与选拔机制,最大限度发挥了不同类型人才的禀赋。第三,就各国在政策选择上的表现来看,各国的平均水平为0.469,斯洛伐克在此项的系数最高,达到1,美国最低,换算成标准化系数为0。中国在政策选择指标上的系数达到0.574,高出平均值0.105个标准差。研究结果证明,即高水平的技术选择与政策选择是形塑中国教育分流程度偏高的核心因素。

(二)教育分流程度与学业成就

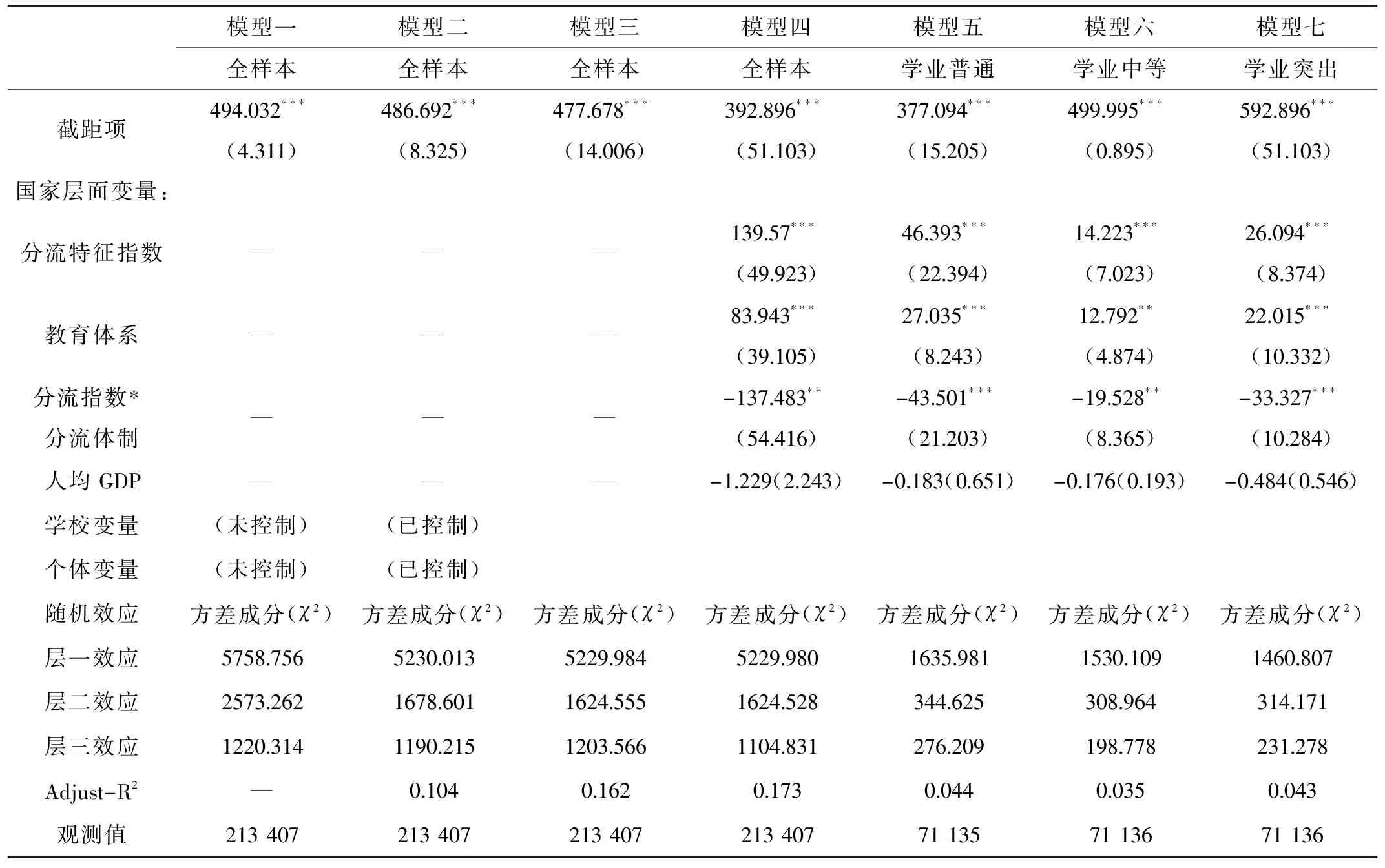

为考察教育分流程度与学业成就的关系,研究将得到的分流特征指数以代理变量的形式,纳入多层线性模型中,结果如表2所示。模型一为零模型,从组内相关系数来看,学校之间与国家之间的差异分别可以解释学生学业成就差异的30.9%与12.8%。模型二纳入个体层面控制变量后,样本拟合优度较好。模型三、四依次纳入学校与国家层面变量,层方差分别较零模型减少了948.707与115.438,说明学校、国家层面的变量分别能解释36.861%、9.463%的学业成就差异。

表2 分流特征指数与学业成就的多层线性模型回归结果

模型四表示分流特征指数对全样本学生学业成就的影响,教育分流指数正向预测了学业成就,分流程度每上升一个标准差,学业成就平均上升139.57分。控制了其他因素后,分轨制个体的学业成就平均高于综合制83.943分。同时,两者的交互项系数为负,说明相较于分轨制,分流程度的加深更有助于综合制学生学业成就的上升。

为深入考察教育分流程度对不同水平学生教育成就的影响是否存在异质性,将受访学生按照学业成就分位数划分为三个群组,如模型五到七所示。结果显示,分流特征指数对不同学生学业成就影响呈现先降后增的U型分布。具体来看,对于学业普通学生,分流特征指数上升一个单位,学业成就上升46.393分,对于学业中等学生,分流特征指数上升一个单位,学业成就仅能提高14.223分,对于学业突出学生,分流特征指数上升一个单位对学业成就能带来26.094分的提高。结果说明,教育分流会拉大横向上不同水平学生的教育成就差异。

(三)教育分流程度与学业成就不平等

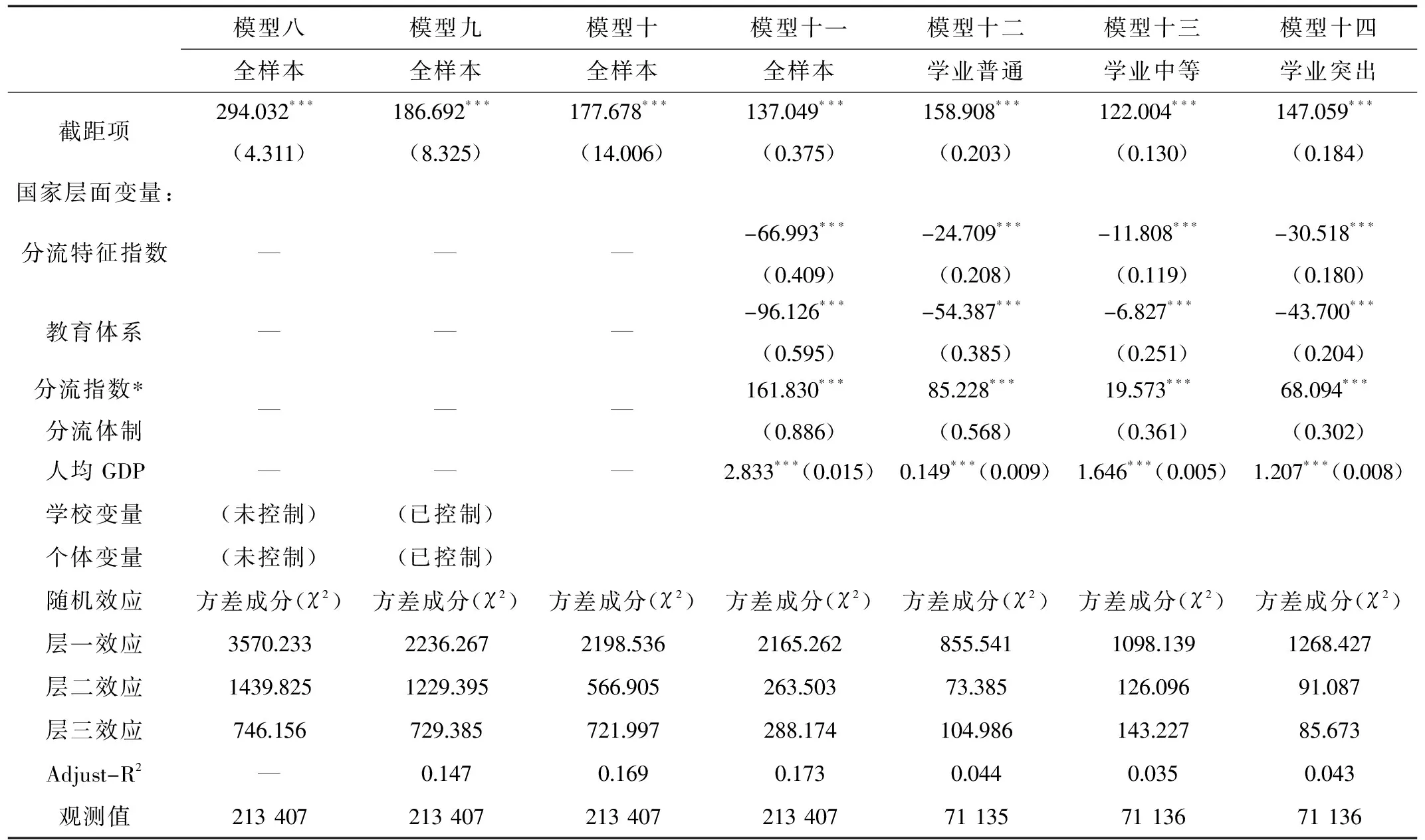

以学生学业成就离散度为因变量,探究教育分流程度与学业成就不平等之间的关系,结果如表3模型八至十四所示。模型八为零模型,从组内相关系数来看,学校之间与国家之间的差异分别可以解释学生学业成就差异的28.7%与12.9%。模型九纳入个体层面控制变量后,样本拟合优度较好。模型十、十一依次纳入学校与国家层面变量,层一方差相较于零模型均显著减少,说明学校、国家层面的变量能有效解释学业成就在地区层面的差异。

表3 分流特征指数与学业成就不平等的多层线性模型回归结果

其中模型十一显示了在纳入控制变量后,分流程度、分流体制与全样本学生学业成就不平等之间的关系。结果显示,加大分流程度有助于消弭群体间学业成就不平等,分流特征指数每上升一个单位,学生群体学业成就不平等下降66.993分。同时,分流体系变量负向显著,说明控制了其他因素后,综合制内学业成就不平等高于分轨制。此外,分流特征指数与分流体制的交互项系数为161.83,并在1%水平上显著,说明相较于综合制,分流程度对教育不平等的削减效益在分轨制内更为明显。

在此基础上,构建分位数回归模型十二至十四,表征分流程度对不同学业水平学生群体学业成就不平等的影响。结果显示,随着学生学业水平的提高,分流程度对学业成就不平等的影响效益呈现先降后升的U型趋势,分流特征指数每上升一个单位,学业普通学生、学业中等学生、学业突出学生群体内学业成就的不平等分别上升24.709、11.808、30.518分。研究的结果说明,分流程度的加深将导致不同水平学生在学业成就获取不平等上的差异。

六、结论与讨论

依托教育分流将人口负担转变为人力资本优势是构建中国特色现代教育体系的重要部署。为了更好地把握中国教育分流程度在国际上的相对位置,研究依托PISA2018的跨国数据,并在比较的视域下分析了教育分流程度与学业成就及其不平等之间的关系,得出了如下结论。

第一,在各国的比较分析中,中国教育体系的分流化程度偏高,技术选择与政策选择是形塑中国高分流水平的首要因素。研究结果显示,中国分流特征指数达到0.695,高于国际平均水平0.636,同时技术选择指数与政策选择指数分别高出国际平均水平0.163与0.105个标准差,是中国高分流水平的主要原因。以往的实证研究普遍依托相关分析,只关注到出身选择、技术选择、政策选择中的一者,而忽略了通过潜变量设置将三者纳入统一视角下考察,同时忽略了在比较视域下研究中国在国际教育分流上的相对位置[42-43],本文通过验证性因子分析得到出身选择、技术选择、政策选择三个因子的载荷系数,并拟合成分流特征指数,构建了跨国比较框架,得出了中国高分流程度的结论。值得注意的是,中国技术选择与政策选择显著高于国际水平,出身选择则低于国际水平,换言之,中国的教育分流通过“被动筛选”与“自我选择”的互动,将个人禀赋与学习能力不同的受教育者在政策规范的调节下分配在不同轨道,实现将人口负担转为人力资本优势的过程。

第二,教育分流程度正向预测了学业成就,倍增效益在综合制中高于分轨制,随学生学业水平的上升而呈先降后增。多层线性模型结果显示,分流程度提升一个单位,学业成就平均上升139.57分,同时,模型中分流特征指数与虚拟变量分流体系的交互项为-137.483,在1%水平上显著,表明分流程度更有助于提高综合制群组的学业成就。多元智能理论认为学习者在思维与认知方式上存在异质性,而加深分流程度有助于将学生匹配在与其先赋能力适宜的教育类型,最大化激发学习者学习动力,提高学业成就[44]。同时分流程度对学业成就的提升效益呈边际递减,换言之,在分流程度普遍偏低的综合制教育体系中,提升一个单位分流程度能为学业成就带来显著的提升,在分流程度普遍偏高的分轨制教育体系中,单位分流程度的提升往往只能带来相对较少的边际学业成就提升。此外,对于学业一般、学业中等、学业突出的学生群体,分流程度提升一个标准差,学生的学业成就分别上升46.393、14.223、26.094分。就分流程度对不同学业水平学生的影响程度来看,以往的研究普遍认为分流对学业普通学生的影响较显著[45-46],本文则在此基础上将学生分为三个群体,并得出了更为深化的结论。对于U型分布的影响趋势,研究认为教育分流对学业成就的影响可能依托同辈效应的调节,教育分流能够将异质性的受教育者筛选为同质性群体,对于成绩较差与较好的学生群体,同辈效应有助于更好地弥合学业上的不利,而中等学生群体内部一致性程度更高,同辈效应无法发挥补偿效应。

第三,扩大教育分流程度有助于弥合学业成就不平等,削减效益在分轨制内高于综合制,且随学生学业水平的升高而呈现U型分布。模型结果显示,分流特征指数每上升一个单位,学生群体内学业成就不平等下降66.993分,分流特征指数与分流体系的交互项为正,说明分流程度对学业成就不平等的弥合作用在分轨制中更为明显。事实上,分流与学业成就不平等得到了部分国外研究者的关注,有研究者从“成本—收益”的角度分析认为分流体制会拉大学生群体内教育成就的不平等[47],也有研究者基于质性方法认为分流程度有助于消弭弱势学生群体内部的学业成就不平等[48],而本文在此基础上厘定分流程度对不同教育体制内学业成就不平等的影响效益并得出更为深刻的结论。同时,教育分流程度对不同学业水平学生群体内学业成就不平等的影响效应存在异质性,分流特征指数上升一个单位,学业一般、学业中等、学业突出学生群体内的学业成就不平等分别上升24.709、11.808、30.518分,分流程度的扩大更有助于学习成绩偏低与偏高的学生群体学业成就不平等的消弭,而对于学习成绩处于中等水平的学生群体产生影响较小。分流过程本质上是学生禀赋与教育目标之间是否匹配[49],分流特征指数对不同学业水平学生群体产生异质性影响的原因在于,学业一般与突出的学生群体普遍依托考核过程并按照自身禀赋选择合适的教育类型,分轨到生存取向与地位取向的教育轨道,自身禀赋与教育目标匹配度高。而学业中等学生群体中囊括了许多依托家庭资源与社会资本在分流中获得不适宜自身的教育类型的个体,出现禀赋与目标的错配,进而无法适应分流体制下的考核过程,拉大了学业中等学生群体内学业成就的离散性,扩大学业成就不平等。

七、政策建议

立足转型期中国的现实需求,结合跨国分析得到的普遍结果,提出如下政策建议。

第一,坚持以分轨制为主。中国对技术技能型人才的客观需要与各社会阶层追求优质教育的普遍诉求都对新时代优质教育分轨体制提出新要求。尤其就双减背景下家长与学生对教育分流催生的新需求亟需得到重视,应构建上下贯连、普职融通的职业教育体系,从供给侧完善优质均衡的教育体系,降低家长与学生的升学焦虑,并明晰职业教育作为“类型教育、同等重要”的根本定位。同时,应开拓多向分流通道,坚持高中阶段教育普职比大体相当,大力发展职业教育体系,为受教育者提供优质多元的教育选择,破除唯升学导向的顽瘴痼疾,促进和鼓励各种不同类型的学校合理定位,办出特色,引导学生合理分流[50]。

第二,兼容综合制之长。长期以来中国教育分流体制立足于普通教育与职业教育非此即彼的思维模式,这就需要跳出分轨主导的工具理性,基于共生视角来考虑分轨制与综合制间的良性互动。一方面,在合理的政策规划内,改办一批兼施普通教育与职业教育的综合中学,同时在坚持高中阶段分流基本政策的基础上,强化分流后普通高中教育的校内分流,为受教育者提供多次选择的机会。另一方面,重视上下衔接与过渡。参考综合制就教育分流的衔接与过渡经验,如德国设立的“定向观察期”、法国设立的“决定阶段”等,均赋予学生参照自身兴趣与禀赋选择教育类型的间隔期。

第三,关注弱势群体在分流中的不利地位。特别对贫困消弭后人民日益增长的教育发展需要,应摆脱教育服务生存型需要的定位,开拓面向发展型需要的新时代教育路径。通过培养学生时间管理、学习耐力、自我驱动力等能力,尽可能地避免由分流体制所导致的自制力差、注意力分散、成绩下降等教育行为障碍出现。同时,要建立起专兼结合的指导教师队伍,通过学科教学渗透、开设指导课程、举办专题讲座、开展职业体验等指导学生规划职业生涯,帮助弱势学生明晰发展轨迹。此外,亟须通过数字资源弥合弱势学生在信息异质性上的劣势,为建立数字教育资源精准化配置提供家庭教育支持和保障。

第四,合理布局教育资源配置。一方面,兼顾公平与效率,推进双轨制教育资源配置均衡与可持续发展。在保障教育资源配置效率的前提下,进一步关注普职间、校际资源配置量的差距问题,针对分流体系内的薄弱点,加大投资力度,实现物质资本、人力资本、财力资本多维度覆盖;另一方面,提高资源利用率。各级政府应在关注资源配置总量的同时,充分关注资源配置的科学性、合理性和有效性,对于过度投入的学校应该减缓资源投入数量,督促其提高管理水平和制度建设,提高资源投入产出效率;对于投入不足而技术有效性较高的学校要加强其资源投入规模,通过规模递增提高产出效率。