以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接的实践研究

◎ 管佳玮

一、问题的提出

(一)以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接课程建设的依据

近几年幼小衔接不仅是幼儿园家长关心的热门话题,还日益成为社会新闻媒体等关注的焦点问题。教育部出台了有关“去小学化”的相关文件,2011年颁布《教育部关于规范幼儿园保育教育工作,防止和纠正“小学化”现象的通知》强调要规范办园行为,防止和纠正“小学化”现象,保障幼儿健康快乐成长[1];2012年印发《3—6岁儿童学习与发展指南》,明确严禁幼儿园提前学习小学教育内容,要求积极探索幼儿园和小学的双向衔接[2];2018年《中共中央国务院关于当前发展学前教育的若干意见》中明确提出,开展幼儿园“小学化”专项治理行动,坚决克服和纠正“小学化”倾向,要求幼儿园坚持以游戏为本活动[3];2021年再次颁布《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》指出强化小幼协同,通过实施幼儿园入学准备和小学入学适应教育,为儿童搭建从幼儿园向小学过渡的阶梯,帮助儿童顺利实现幼小过渡[4]。可见政府部门对幼小衔接问题的重视程度。

立足我园办园与发展实际,依据幼儿身心发展特点,以构建符合上海“二期课改”要求及本园低结构教育特色的以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接课程,提高幼儿园课程建设质量和实施能力。形成价值导向明确、内容框架完善、操作实施可行、实施效果可测的以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接的实施方案,以进一步推动我园内涵式发展。

(二)以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接课程发展的新思考

我园在新一轮幼儿园三年发展规划(2021.9—2024.6)的制订、幼儿园课程方案的调整优化的过程中,贯彻落实学前教育“以幼儿发展为本”的课程理念,以“幼儿发展优先”原则为引领,在我园课程方案的完善过程中,坚持儿童立场和视角,凸显儿童权利主体,满足每个儿童对安全健康、关爱与尊重的基本需要,并为幼儿提供平等、主动学习与发展的机会,激发幼儿积极自主学习,尊重个体差异,助力每一个幼儿主动全面发展。

我园回顾分析既往的园本幼小衔接课程的开发与实施情况,根据当下学前教育的高质量发展新要求,基于深层次的问题“急迫地让幼儿知识化,却不能使幼儿智慧化”,提出了我园当前幼小衔接活动中亟待解决的四个方面问题:①前期调查研究时发现47%的教师开展幼小衔接活动过程中多凭个人教育实践中积累的经验,缺少相关理论支撑。②如何细化幼小双向衔接课程方案,提炼出具体的方法策略。③如何优化幼儿园一日活动安排,凸显儿童主张。④我园教师队伍发展现状面临的挑战:教师队伍“两高一少”,“两高”即青年教师占比高、年轻化,学历高。“一少”是指缺少教学经验,教育行为落地有难度,但有改革动力,发展潜力大。构建以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接的课程自主选择方案为导向,以探寻基于儿童视角教研—实施联动策略为研训机制,以我园首轮课程领导力自选项目“教师在课程实施中质量监察与管理的研究”成果之一的课程评价机制,监察与管理幼小双向衔接的课程自主选择质量,促进幼小双向科学衔接。

二、研究过程

(一)以幼儿自主学习为核心的双向衔接的实践目标与内容

上海市静安区教育局于2021年12月起,面向学前段引领设计“1+N 幼儿慧动成长计划”坚持幼儿发展优先理念,充分尊重幼儿权利,深化基于儿童立场的幼儿园课程改革,个性化培养幼儿发展核心素养,孕育适宜未来发展的慧动幼儿。

我园以幼儿自主学习为核心,重点指向核心素养三大板块之一的自主发展的“乐学善学”和“勤于反思”。以静安区“素养孕育”项目实施为重要抓手,聚焦低结构内涵高质量发展实践中的真问题,探索凸显儿童权利为主体的低结构课程,重点培养幼儿面向未来的核心素养。

我园尝试打通幼儿园终点和小学起点的连接线,搭建幼小衔接缓坡。一方面幼儿园将入小学准备需求、习惯品质等纳入课程,提供相应的环境、材料和体验机会,将幼小衔接作为一项长期的、连续的活动来开展,以此支持幼儿循序渐进地适应小学生活,习得学习的各种能力与习惯;另一方面与社区内小学通过积极的教研联动、合作培训等方式,打造幼小互通的“学习共同体”,借鉴幼儿园的活动方式、互动环境,关注幼儿个体差异,了解幼儿入学前的情绪变化和心理发展水平,为每一个幼儿提供有针对性的支持。

(二)凸显自主学习为核心,以自主选择课程内容搭建幼小双向衔接支架

我园在幼小双向衔接的实践研究中,尝试构建幼儿园-小学双向互通长效机制,打通两个学段的衔接通道,从课程内容、实施方法等方面搭建幼小衔接缓坡。

以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接的课程自主选择为发展点,教学实践中以循证为导向,指向幼儿核心素养,基于问题、设计、实践、评价、反思的循环过程,梳理并形成幼小双向衔接的课程自主内容,最终促进幼儿个性化发展。以芷江中路幼儿园新梅园中、大班共六个班级作为试点班级,开展课程内容自主选择的尝试活动,让幼儿能够“我的课程我选择”(见图1)。

图1 幼儿园低结构课程内容系列开发的研究路径

案例:以自主学习为核心的幼小双向衔接的课程自主选择——以大班为例。

1.“迷你课程表”在十分钟准备活动的实践运用

为了让幼儿初步体验和认知“课间十分钟”的意义和作用,并在学习准备上与小学进行过渡衔接,大班教师与幼儿共同讨论并设计了“课间十分钟”系列活动。活动一,讲讲说说“课间十分钟”。如邀请就读于小学的哥哥姐姐到幼儿园或线上云沟通,为大班幼儿讲讲什么是小学的课间十分钟,以及他们在课间十分钟会做些什么,分享他们如何利用课间十分钟的时间。活动二,开展关于课间十分钟的小调查。如幼儿园组织大班幼儿到所在社区内的小学开展社会实践活动,实地观察小学生在园生活。活动三,自主探索活动“十分钟有多长”。基于班级幼儿前期对于时间概念的感知和理解,如幼儿对于钟表的认识,基本了解分针、时针和数字间的初步运转关系,鼓励幼儿体验十分钟的长短,自主计划安排十分钟可以做些什么,并与同伴,与家长分享交流。

当幼儿通过“课间十分钟”系列活动进一步增强了时间概念,我们尝试设计了基于以幼儿园自主学习为核心的课程自主选择(见图2),崇尚以幼儿权利为主体,提倡“四自主”,即课程方案自主设计、课程内容自主选择、课程实施自主选择、课程评价自主参与,培养幼儿学习的自主性和计划性,并初步培养幼儿树立合理利用时间的意识,尝试利用十分钟的时间去做好活动准备。

图2 以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接课程“四自主”

根据皮亚杰认知发展阶段理论,大班幼儿处于前运算阶段,这一阶段幼儿以直觉形象思维为主,需要借助具体的物品或图片进行表征,因此我们借鉴了中小学教育提供的课程表这一工具,结合大班幼儿的年龄特点,将课程表进行了园本化的改良与设计,成为我园独具特色的“迷你课程表”。

“迷你课程表”的名称,设计的样式、具体包含的内容都是由大班教研组的教师和大班幼儿共同讨论完成的。表格中包含:文字形式告知活动的地点,该活动的执教教师根据幼儿年龄特点,我们没有直接选用每位老师的照片,而是鼓励每一位幼儿画一画心目中的老师,并用集体投票的方式选出执教教师的画像。同时每位教师所执教的内容以及需幼儿准备的内容以图片或实物图的形式呈现,方便幼儿自主选择课题内容,了解在活动前自己需要准备哪些材料。

在每天的课程开始前的十分钟环节转换的过程中,教师会将“迷你课程表”投放在互动式触摸屏幕上,以支持幼儿做好活动前的准备,如选择当天想要参加哪位教师执教的活动,可在相对应的表格空白处记录下选择的内容,如有的幼儿会用画爱心,或者打“√”、敲图章等个性化的方式记录。第六、第七列是关于“我的好朋友”的内容,鼓励幼儿自由选择或记录下当天共同参与活动的同伴。

2.以幼儿自主学习为核心的幼小双向衔接的课程内容选择

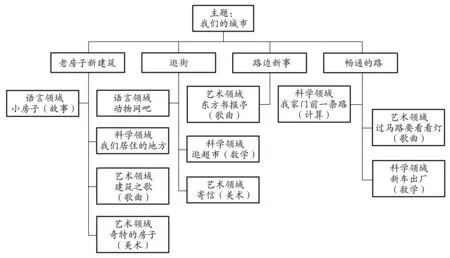

学期初,大班教研组组长组织级组教师在教研活动中,将每个月的活动内容进行梳理,如“二期课改”教师教学参考用书《学习活动》(5—6岁)里“我们的城市”这一主题,涵盖“老房子新建筑”“逛街”“路边新事”和“畅通的路”四个子主题,在每一个子主题下围绕该主题有不同的教学活动(见图3)。活动前一周,教师将该月进行的所有主题活动下的课程内容按照领域进行分类并向幼儿介绍,如在“我们的城市”这一主题下,以科学领域为例,有“我们居住的地方”“逛超市”“我家门前一条路”“新车出厂”四个活动,由幼儿自主投票从四个活动中选择一个自己最感兴趣的活动,每班教师将本班幼儿的投票进行汇总,再由大班教研组长汇总三个班级共计88名幼儿的选择情况,最后确定得票数最高的课程内容。

图3 课程自主选择主题介绍

(三)建立基于儿童视角的联动研训机制

1.构建幼小衔接的“3+9”管理体系,保障有效落实

我园已经形成市级-区级-校级“三位一体”的教研网络学习共同体,在低结构的教育理念引领下,基于园所实际制订了有效衔接活动实施方案,构建园所、教研组、班级三个层面,将园所管理、校际联动、师资培训、组织管理、计划实施、研讨互动、班级管理、幼儿发展和家园共育九项主要内容纳入其中,构建幼小衔接的“3+9”管理体系(见表1),确保落实到位,在有效实施的过程中不断改进与完善。

表1 幼小衔接的“3+9”管理体系

2.打破壁垒,学习共同体构建有层次、无界限

在线教学期间,聚焦科学幼小衔接这一热点话题,幼儿园组织大班教师、大班各个班级的家委会代表、小学教师代表围绕“居家亲子

运动、游戏活动设计”开展了联动交流,围绕大班幼儿核心经验的学习与解读,宅家期间如何科学指导幼儿为适应小学生活做准备,如何开展居家亲子运动游戏活动设计的教研三个方面重点进行对话与交流。

(1)对话研讨,关注需求

前期大班教研组的教师从各自班级的家访对话中收集了解幼儿与家长的兴趣和需求,并针对这些反馈讨论可预设的活动方向。如有的家长反映家里没有任何运动器械,教师就此从居家生活中寻找可开发利用的常见材料来设计活动,如利用家中的鞋子、毛绒玩具、纸片、保鲜袋、椅子、扑克牌、书本等不需要任何运动器材的活动;如有幼儿家中有皮球,但家长只会让孩子拍球,形式单一无趣,教师讨论预设出皮球的不同玩法。

(2)汇总罗列,分类梳理

之后,教师将研讨中所涉及的游戏材料、游戏玩法、涉及的核心经验领域等进行汇总罗列、分类梳理。同时参与研讨的小学教师代表分享了在一年级教育教学活动中如何与幼儿园进行衔接的做法、经验,介绍展示了小学体育教育活动开展的案例。

(3)阶梯玩法,满足差异

在完成汇总、罗列所有不同材料、不同领域的活动之后,教师、大班班级家委会代表、小学教师代表共同尝试,进一步根据同一种材料进行讨论,预设出不同难易程度的幼儿独自玩法与亲子玩法。

如“趣玩袋袋”游戏活动中的“接云朵”玩法,将装满空气的塑料袋封口,变成塑料袋“云朵”。从基础版:宝贝将塑料袋“云朵”双手向上抛向空中,并双手接住;到升级版:家长和幼儿一抛一接共同游戏;再到进阶版:家长和宝贝面对面站立,同时抛出各自手中的“云朵”;接住“云朵”后再次抛出,以次往复。这样从易由难,设计成“阶梯”,能更好地满足幼儿的个体差异,同时也鼓励幼儿不断创新、进一步探索游戏的多种玩法,并逐渐提升运动难度,逐步提高居家运动的兴趣和运动能力。

通过玩中研、讲孩子的故事等机制运用,深入基于指南、基于标准等评估方式,解决教师普遍关注的如何科学观察分析评价幼儿的关键问题,同时也让参与联动的家委会代表与小学教师代表从根本上转变儿童教育观,并在行为上关注儿童权利主体的主张落地。

三、研究成效

(一)开展课程自主选择的经验与策略

1.增加区域基本元件材料,适当减少辅助材料

在实践中发现幼儿对混班低结构活动的材料不熟悉,操作有难度。教师可以通过调整材料,增加基本元件,减少辅助材料,引导初次进行游戏的幼儿对材料进行探索。

2.详细介绍各班区域活动内容,令幼儿提前有一定认知

为了让幼儿对级组各个班级的低结构区域活动有一定的了解,教师须提前在班级中展开介绍。利用图片、视频或实物等方式,向幼儿直观展示区域活动的规则与游戏方法,此举可以令幼儿在正式开展活动时,有兴趣、有信心进行游戏,避免产生手足无措、不知如何操作的现象。

3.采取教师走班观察模式

在实践中发现教师对其他班级幼儿的了解程度有限,同时对自己班级幼儿的活动情况仅通过照片、视频了解并不全面。因此,教师的观察可以采取走班模式。一位教师在本班定点观察在区域中的各班幼儿,另一位教师可在三个班级中来回走动,观察本班幼儿在不同班级区域中的活动情况。在适当的时候介入、引导幼儿的低结构活动,或利用照片和视频进行记录。这能帮助教师对幼儿的活动情况有更直观、全面、深刻的了解,对之后活动的分享、开展与调整提供有效参考。

4.根据活动情况选择适合的分享方式

低结构区域活动的课程自主选择开展重点不仅在于游戏过程,幼儿的后续经验提升同样十分重要。开展适当的分享活动,能够有效帮助幼儿总结游戏经验、提升个人及合作的能力。因此教师须根据当天活动的实际情况选择合适的分享方式帮助幼儿梳理经验,例如,过程中的小组分享,过程后的集体分享等。

除了在本班进行分享活动,教师同样可以采取走班分享模式,低结构区域活动结束后幼儿留在游戏的班级中,针对该班级内的区域活动进行分享。不同的方式对幼儿可以起到不同的提升效果。

5.集体教学活动可增设“外援”

在2022学年第一学期的活动中,我们就发现大班幼儿对于课程的选择,从最初的“求均衡”的心理,逐步发展成“求自我”的转变,他们选择活动的初衷不再是“这个我没参加过,我要去的。”而是“我就是喜欢这个活动。”因此有的幼儿会连续3天都选择科常实验活动。作为教师我们开始反思,我们的活动内容是面向全体幼儿的,那么对于诸如参加了同一活动两三次的幼儿而言,是否有意义?于是本学期在项目群中的三位中班教师作为“外援”,参与到大班级组的集体教学活动自主选择中。大班教师对部分课程内容进行两教时的设计,当出现幼儿重复选择时,则请中班教师来组织这些幼儿进行活动,因此在我们的迷你课程表中,设置了一栏机动栏,既尊重每个幼儿的选择权,又能满足其发展的权利。

(二)幼儿能力的提升

经过为期三年的幼儿园幼小双向衔接活动的实践,对以幼儿自主学习为核心的幼小双向实践研究的效果检验,以《3—6岁儿童学习与发展指南》中“健康、语言、社会、科学、艺术”的五大领域为指导,依据《上海市学前教育课程指南(试行稿)》中各年龄段幼儿发展关键经验的内容,制定本园的幼儿观察评估指标。结合我园的实际情况,对班级幼儿的相关方面进行了观察记录和分析,通过对2022届大二班各项指标幼儿发展水平分析,可知大二班幼儿总体发展较均衡,具体如下。

幼儿的优势集中在社会交往领域的“与同伴互动”、语言领域的“读”和“对书籍的喜爱”、创造性艺术领域的“音乐”、社会研究领域的“认知自我”和“历史”、科学领域的“观察分类”和数学领域的“数学计数”这几个方面,幼儿总体发展在较高水平。

1.激发幼儿自主性

幼儿进行课程自主选择,能激发、发展幼儿的自主性,可在其所积极从事的感兴趣的活动中接受教育影响,使他们的主体地位得以发挥。

该班幼儿在学习方式领域的自主性和计划性、运用材料解决问题和反思三个方面总体发展比较平衡。在自主性和计划性方面,班级大部分幼儿能够做出并执行至少两个不相关的计划,部分幼儿已经能够在大部分的工作时间里,坚持执行自己的计划。

2.发挥个性

在活动中幼儿并不是被动地服从要求,接受影响,而是能主动活动。活动中有所用心,因而有利于取得教育效果。幼儿的个性在此过程中也得到发挥。

3.促进社会性

幼儿通过课程自主选择,在混班活动中有益于发挥幼儿之间的相互交往合作能力。和不同班级的幼儿接触中,幼儿能够互相模仿、互相学习、互相评价。能主动地学习处理人际关系,解决矛盾纠纷,并增强了和同伴合作的能力。这对幼儿来说,不仅是重要的教育内容,而且成为教育途径和手段。

4.增强决策力

更为主要的是幼儿提升了决策的能力,他们会根据自己的需要去选择活动。这种选择不是随意的,而是通过幼儿自身的思考后的决策。