民国时期凉山彝区的保哨制度研究

李久旺,马廷中

(西南民族大学旅游与历史文化学院,四川 成都 610041)

本文所叙述的凉山彝区,是指现今的凉山彝族自治州,民国建立以后,将凉山归入四川省第十八行政区;1939年西康建省后,凉山划入西康省,成为西康省宁属地区的重要组成部分。凉山彝区的保哨制度是晚清时期建立,民国时期兴起并衰落,后随着新中国的建立而终结的基层军事保护制度。关于保哨制度,民国时期的考察资料均有提及,但学界现在尚无专门的研究,因此本文希冀全面阐述保哨制度在民国时期凉山的运行概况,以及该制度所带来的影响,这不仅有利于推动民国时期凉山地区政治史的研究,也从侧面反映出民国时期凉山地区的民族问题,为现今边疆治理及提供借鉴和反思。

一、保哨制度建立的历史背景

凉山地区位于四川省的西南部,西跨横断山脉,东抵四川盆地,北负大渡河,南临金沙江。凉山东部为山地区,西部为高原区,西有大雪山脉,东有大凉山脉,两大山脉相对峙[1],这也就造就凉山地区相对封闭的地理环境。

(一)社会秩序混乱、民族关系紧张

元代以后中央政府在凉山实行以土司制度为主的“间接统治”的治理方式。清政府虽然在凉山的沙马、雷波、吞都、黄螂、建昌等地设置营垒,派遣流官,革除了当地部分土司、土官[2],但是清政府在凉山腹心地区还是主要实行以土司制度为主的羁縻政策。民国时期,民国政府延续改土归流的治理政策,在民族地区推行国家一体化的政策。当以流官为主的政府没有发挥治理效用的情况下,随着政局变动,在川康滇三省交界处的凉山地区,各种军阀此消彼长,使得民国政府对于凉山一带的管理大多时候是处于“真空”状态。而西康的地方军阀又承袭清代民族压迫政策,根据岭光电的回忆,“那时,社会秩序很乱,彝汉互相拉抢。经常见彝人被捆着,在凄厉的号声引导下,牵游田坝街,最后拉到小河子去杀。也常听说某某处的汉人被抢了”[3]。当时凉山彝区社会的混乱,再加上军阀的剥削和压迫,使得凉山地区民族关系紧张,从而导致道路不宁,这也成为保哨制度兴起的社会因素。

(二)民国时期彝族的等级社会

在凉山地区,彝族依照血统以及建立在人身隶属关系基础之上的义务性侍奉与庇护原则将社会成员严格划分为兹莫、诺伙、曲诺、安加和呷西五个等级[4]。其中兹莫(土司)、诺伙(黑彝)是奴隶主统治阶级。而曲诺(白彝)、安加(安家娃子)、呷西(锅庄娃子)是被统治阶级。而彝族的奴隶主,为了积累更多财富,不断外出抢劫,掳掠人口将其作为自己的“娃子”,光绪《越嶲厅全志·边防》载黑彝“专掠汉人代耕”,在掳掠的人口中,既有本族人口,也有汉族等其他民族人口[5]。彝族奴隶主这种掠夺人口作“娃子”的做法也延续到民国时期,1917年,云南护国军入川,有一营驻扎在越嶲,后因战事被迫退入凉山,全营官兵均被掳为奴隶[6]。

民国政府长时间的无效管理,地方军阀的民族压迫政策,造成当时民族关系的紧张,加上彝族奴隶主掠夺人口去做“娃子”,这种混乱的社会秩序造成凉山以政府为主导的保哨制度出现。保哨制度的出现也从本质上反映了民国时期凉山地区社会矛盾和民族矛盾的激化。

二、凉山彝族保哨制度的概况

“哨”字有巡逻、警戒防守的岗位之意,“哨口”指的是军队巡逻瞭望的关卡、岗哨。因此“保哨”一词有浓厚的军事色彩。“保哨”是晚清至民国时期的地方政府为保护主要交通道路上人马过往安全,防止行旅被抢劫掠夺,在道路的主要关口设置保哨点,派人员持枪保护。人马过往时,必须给保哨人员缴纳一定的保哨费[7]。保哨制度实际上缘起于凉山彝区的“保头制”[8]。所谓保头制,商旅以适当的报酬,请黑彝首领或其指定的代表,作为“保头”(即保护者),护送商旅经过一定的路程。商人往往以所运货品的一定百分数,或按双方议定数目,送以若干银子[9]。保哨制度和保头制虽然都是保护行人通过凉山彝区,但是两者之间还是存在较大的区别,保哨制度是政府官办,由军方派人或者委派黑彝保护行旅通过凉山彝区的主要交通干线。而保头制实际上是属于民间性质的制度,个人去请黑彝作为“保头”,通过“保头”的担保则可以通过凉山彝族的腹心地区。因此保哨制度和保头制度在凉山彝区是相辅相成的,民国时期行旅经过凉山彝区时,由哨所的哨兵负责保护行旅在主要交通干线的安全,但是由于凉山区域很广,在偏离主要交通干道以后,就由“保头”负责保护行旅的安全。

(一)保哨的形式

保哨制度在凉山彝区分为两种形式,一为看哨,二为送哨。

看哨:是指在凉山彝区的主要交通线险隘处设置固定哨卡,哨卡是由投诚的彝族黑彝或者汉人军队负责,派人守哨看哨,负责这一路的安全。清光绪十五年,宁远府规定,看哨支头黑彝,实行轮流到县府坐质听差,由政府每月发给彝饷、哨丁口粮,哨费按规定收取。凡行旅商贩过客必须纳清哨费始能通过,这种制度被民国继承[10]。

送哨:与保头制比较类似,送哨的士兵由负有哨务责任者集结,从某地起至某地止地段内,护送行人通过。最初专门护送公务员、传教士通过险要地段。之后由于商旅往来频繁,于是开始收取护送费,并将其作为送哨士兵的口粮[11]。送哨也有时间限制,不是随时都可以护送行旅通过。抗战时期,凉山地方政府规定阴历一四七为哨期,届时客商行旅,结伴大帮同行,由十七师派兵荷枪护送[9]289-290。

(二)哨所的分布

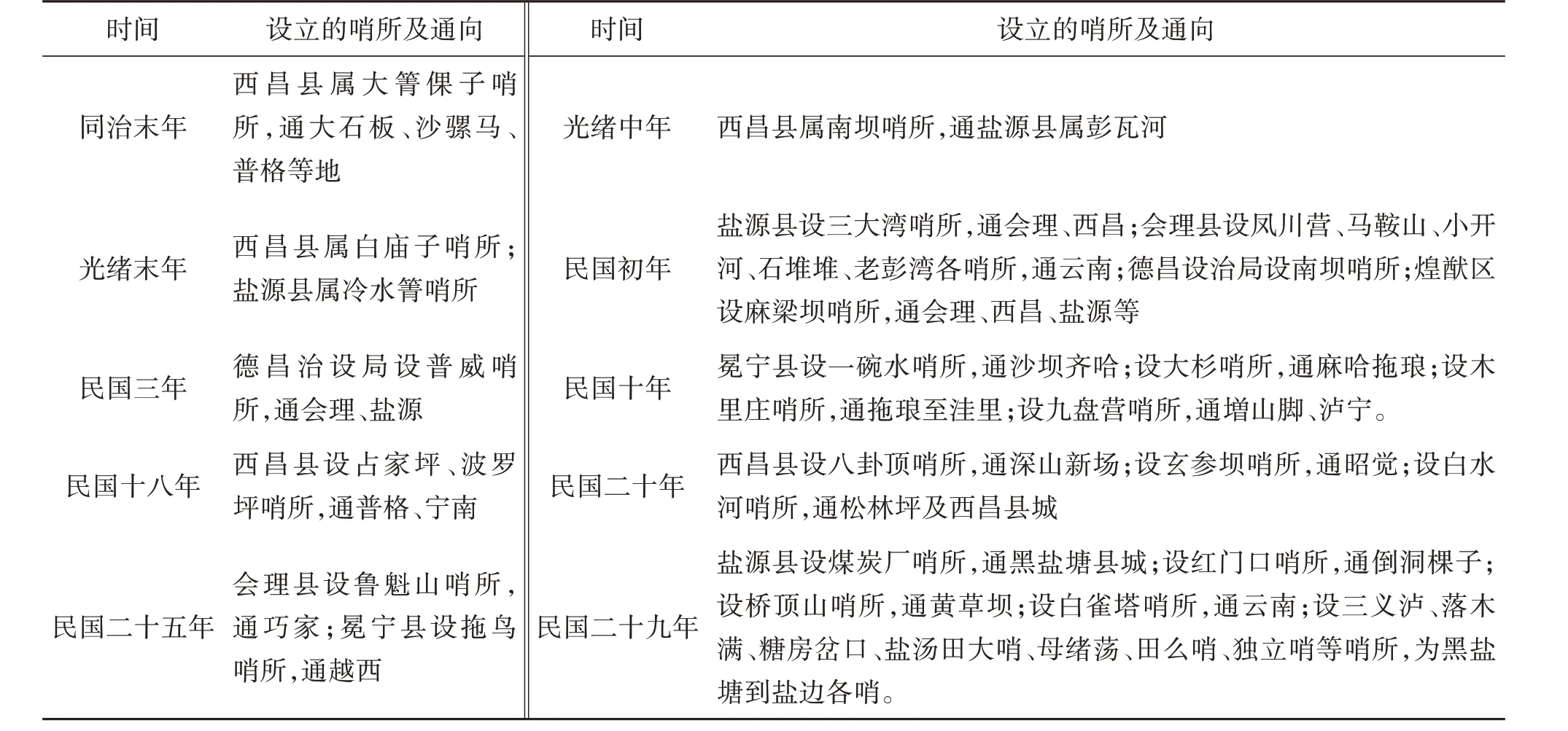

凉山彝区的哨所设置源于晚清咸丰二年,冕宁县属的哈哈、药泸口、棉纱湾等地区设立哨所,由当地彝族家支分段负责保护,官府给予粮饷[12]。之后陆续设立诸多哨所,如表1、表2所示。

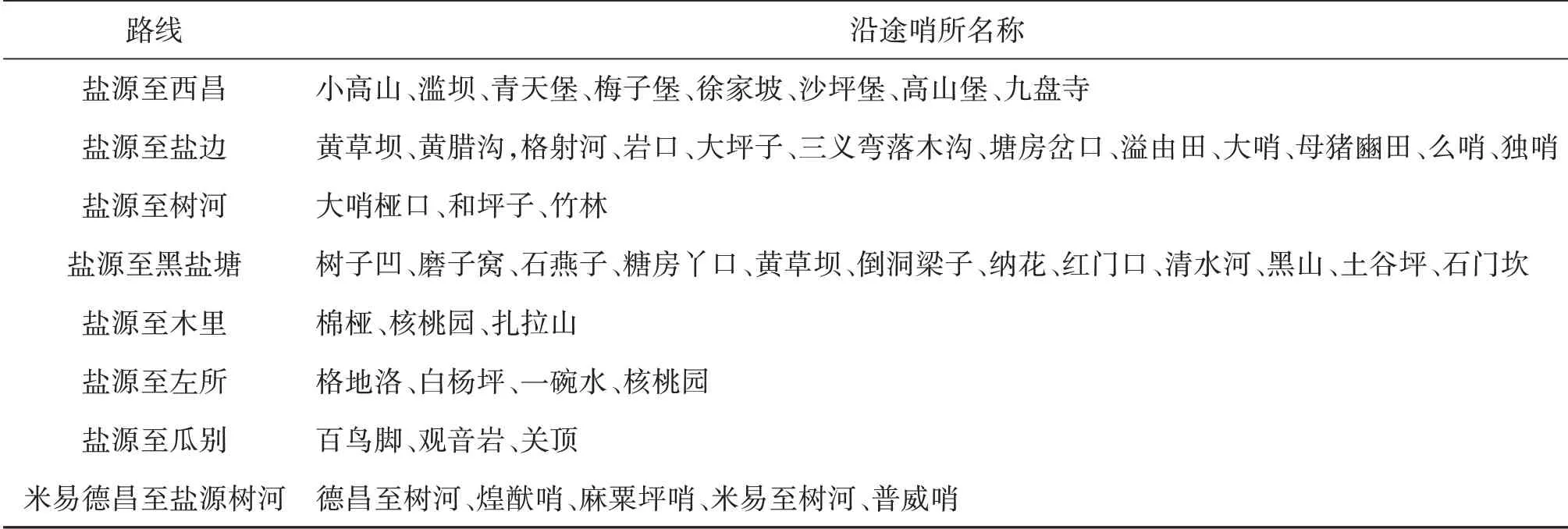

哨所的分布规律主要分为两方面,一是哨所基本上设置在各地通往县城以及外省道路的关键路口,通过表1可知,西昌、会理、盐源、宁南、盐边、昭觉、越西、冕宁等各县之间的道路上均有哨所设置。二是设置的哨所也较多的设置在地势险要的地方,“这制度的原则,是在地势比较险要(多半是山口)、匪徒最容易出没的地点,设立哨口”[13]。由表2可知,盐源附近的黄腊沟、黄草坝、扎拉山、观音岩等地势险要之地均设置了哨所。哨所的此种分布规律不仅有助于保护行旅安全通过,也起到了缉拿盗贼的作用。由于保哨制度并没有形成完全稳定的哨所分布位置,很多哨所时兴时废,故而不能将凉山地区的哨所进行一一的考证。

表1 晚清至民国凉山彝区的部分哨所设置情况[11]572

表2 盐源县主要哨所设置表[10]35

(三)保哨制度的运行

保哨制度的运行主要是由行旅出一定的哨费给哨所的哨兵,由其保障行旅安全地通过凉山彝族的部分地区。因此保哨制度的运行主要是依靠两个方面,第一是行旅的保哨费,第二是哨所中哨兵的能力。

关于保哨的费用,在民国初期,如果是行旅往来,如贩运商贸,每担征收哨费五分至八角不等,或者是当地保甲派人监察征收,或者是报请备案规定征收标准,由各哨所自行征收。其征收的标准以各哨所的哨兵人数来确定,每月的收入,大都做哨兵的口粮,有时也会一部分做保甲经费、义渡经费、质夷经费。马帮走过的时候,每匹马按规矩付一定数额的哨钱(一般是几角钱到一块钱);步行的旅客,减半收费。这笔费用,凡是雇马的,照例归马主担负,由驮价内支付[13]。哨兵的来源分为两种,一种是在凉山彝区生活的汉人,另一种是当地的彝人。彝汉哨兵所需的哨费也有差别,盐源、盐边、木里间送哨者,均为彝人担任,白水河、天久哨为当地汉人担任。彝人送哨,大多是在本家支境内往来,因此派遣哨丁护送行旅,只需要派遣几人,便可完成任务,因此彝人负责的哨所征收哨费比较少。而汉人送哨,则需要招募哨丁,至少数十人,才能担任,保哨的地段往往长达数十里,故其保哨费,特别奇重[9]61。如果是带有官方背景的人员通过,就可以免征哨费,“凡过往客商,到了哨口,就得付一笔保哨费。曾昭抡他们的考察团,因为是半官方性质,沿途哨钱,也就基本免了”[14]。抗战以前,物价平稳,各地哨所照政府规定的标准进行征收,勉强能维持供养哨兵口粮。抗日战争以后,物价飞速上涨,多处哨所收入常不敷开支,在无形之中被裁撤[11]572-573。

哨兵的素质和能力,在保哨制度的运行过程中,发挥了关键性的作用。哨所中哨兵的多寡以及军事能力对行旅的安全至关重要。当哨兵多且军事能力强时,行旅能够安全舒心地通过主要交通干道。邓秀廷当总团后,召集当地彝支头人会商,明确责任,后来修筑碉堡,增加岗哨。经过几年整顿,小相岭至泸沽段畅通无阻。经过保哨护路,邓秀廷名气大长[12]。如果是在当地彝人担任保哨的地段,“西康建省以后,地方当局,雇用此等熟夷放哨,行旅更感安全”[9]。相反,当哨所的哨兵军事能力不足时,也会给行旅的安全造成极大的隐患。1928年,有大商人运货27驮进西康,请驻军二连保哨,小商贩随之而行者凡十余人,讵至大相岭,有匪六七十人出劫,与保哨军队激战,飞弹如雨,哨兵败溃,商人皆委货逃走。匪去后,商人回看货物,只粗重不值钱者在道[15]。因此,保哨制度并不能绝对地保障行旅的安全,更多的是起到了一种保险的作用。

(四)保哨制度的衰落与终结

民国时期政局动荡,地方政府无法对凉山地区实行有效的管理。1927年,刘文辉打败刘成勋后,其势力成功进驻凉山地区。此后,凉山地区便归刘文辉管辖。但是刘文辉在“二刘之战”①失败之前,刘文辉的重心主要是为了独霸四川,因此对凉山地区的投入有限[16]。在混战失败退守雅安后,刘文辉实力大幅削弱,对凉山地区的统治更是力不从心。直到1939年,西康建省以后,随着宁属屯垦委员会以及西昌行辕的建立,民国政府对于宁属地区才进行相对有效的管理。人们执行一项制度的自觉性主要依赖于制度的权威性,而制度的权威性又依赖于制度的合法性[17]。前文所言,政局动荡下的凉山地方政府无法对彝区实行有效的治理,这也就导致了保哨制度在彝区运行的权威性大打折扣,无法赋予足够权威性的保哨制度也就开始走向衰落。保哨制度的运行开始乱象频出,“保哨”价格高昂,哨所林立,收费而不保护行旅,沦为军阀筹集军费,地方政府征收杂税的名目,这里将在后文消极作用中详细阐述。针对上述哨务问题,1943年,西康宁属屯垦委员会对凉山彝区的哨务进行整顿,裁撤不必要的哨所、哨所停收保哨费、让更多彝人承担保哨任务等等,但是效果并不显著。1950年凉山解放以后,民族关系得到极大的改善,凉山彝区社会秩序稳定,道路安全,保哨制度在无形中终结。

三、保哨制度的影响

保哨制度在民国时期凉山彝区的发展及其运行,其消极作用占主导。当然保哨制度也在一定程度上使得凉山地区与外界的交流交往成为可能。

(一)一定程度上保障了凉山彝区的经济发展

由于民国政府无法妥善处理民族问题及社会问题而导致凉山彝区道路上的掠劫行为频出,因此保哨制度在凉山彝区的实行,在一定程度上保障了道路的通畅,如从西昌至礼州这二十余公里左右的路面,常有盗匪出没,陷于中断。后由两个黑彝家支出面护路保峭,遂保证了这段路畅通无阻[18]。道路的畅通对凉山彝区对外经济交流发挥了一定的作用。以泸沽为例,泸沽是凉山到昆明、去成都必经之地,同时也是一个大站口,但是路途中盗匪猖獗,许多地方设立有“保哨”后才能通过,因而在民国时期泸沽保持了往日的繁华热闹景象[19]。由此可见,保哨制度的运行一定程度上保障了凉山彝区的经济发展,间接促进了民族之间的交流交往。

(二)成为军阀征收杂税的名目和壮大的政治资本

保哨制度在后期成为凉山地区行旅、商人的负担。保哨制度规定,哨费由各个哨所自行征收,从而导致“各哨所自由征收哨费之漫无限制,各地方官署,亦明知弊病百端,而不设法解决”[10],再加上地方政府的管理不善,使保哨制度百弊丛生。哨所能够自行决定哨费的多寡,不少哨所存在收费很高的问题。民国时期麻陇的烟会有三条路可以通往,这三路都由普威吉土司安排麻陇本地彝民码头护送,进出哨的过路人都要在哨点等齐,交费后放行,收费高,一般是货物价的2~3成。保哨中被抢劫,哨丁仍不负责。哨所的人多与抢匪串通[20]。这种情况下,保哨制度的运行不仅变成行商沉重的负担,而且哨所的哨兵与劫匪勾结,严重威胁商旅的人身财产安全。这也让保哨制度在无形之中已经失去原有保护行旅的理念。而哨所也开始演变成征收杂税的关卡,盐源至西昌和盐边主要通道,由驻军或保商队看哨,收取护商费、保哨费,实际只收费不保哨[10]34。在抗战时期,据《川边季刊》宁属记实一文载,在行商税目中即包括保哨费,“哨保:民国14年道路不靖,商人自动请兵护送货驮,酌予保费。民国15年初,军方主动抽收,派兵护送,15年末,即收费而不派兵,每货一驮征洋一元至三元。”[21]这种收费而不保护商旅的行为,让“保哨费”变质成苛捐杂税的名目。自西昌至三湾河有十多个关卡。保头费、保哨费和运费一起相当于成本的50%[22],原本自愿缴纳保哨费的“保哨”,已经变成明令正税之外强征的杂税,成为行旅、商人沉重的负担。

民国时期,“保哨”也开始成为凉山地方军阀发展壮大的政治资本。民国11年(1922年),邓秀廷打起维持地方治安,保护过往行旅客商的旗号,利用手下民团武装,插手保哨护路,定下每旬三、六、九为“保哨日”。邓秀廷亲自带领团丁上路,对集结在山南冕山站的行旅客商收取保哨费,护送商旅经过冕山站起程,经深沟、登相营、九盘营、龙潭沟、相岭顶,直到小相岭北越西境内的小哨站,此举一出,很快得到地方政府的嘉许。邓秀廷于是以维持治安,保哨护路为由,名正言顺发展民团,扩大势力,理直气壮向地方征粮派款,抽税收捐[23]。邓秀廷借保哨起家,成为凉山一带有名的军阀。凉山一些军阀势力也开始胡乱设置所谓的“哨所”,名为哨所保哨,实以征收保哨费的名目大肆敛财。民国36年(1947年)7月,李明扬为筹措武装经费,以“保证交通安全,防范土匪滋扰”的名义,在方村堙口(马烈乡境)设立哨所,向过往车辆行商索取“保哨费”[24]。这种保哨不仅无法保障行旅在凉山一带的安全,反而演变成大小军阀筹集军费的手段。

(三)造成民族关系紧张

保哨制度的实施造成民族关系进一步的紧张。民国初年,越西县知事张英因为翻译问题错杀一名彝族妇女,并令将首级悬于西门城楼且不准亲属收尸。这引起了其所在家支的震怒,阻断小相岭交通。张英为了解决这一问题,建立起保哨制度。即逢每月的三、六、九日为哨期。1918年年底,客商及行人较多,驻扎在越西的川军第四师宿靖南团派出一个连的武装部队护送。客商、行人及士兵400多人行至三板桥时,遭到丛林中的近千名彝人伏击。由于突然袭击和短兵相接,护送部队完全失去了战斗力,不到半个小时,300多人尸横荒野。此次事件,震动了宁属及省里。省、县派员调查处理善后。经过与彝人谈判达成了协议:不追究此次事件的肇事者;彝人交出被俘士兵及商旅和机枪;小相岭的交通安全由彝人负责。此后,道路通畅[25]。由此可见,“保哨”实质上就是民国地方政府处理民族问题不当造成民族关系紧张产生的制度。这种因民族关系紧张、社会秩序混乱而诞生的制度,不仅没有缓和民族关系,反而让民族矛盾加剧。

四、结语

清末民国时期凉山地区的保哨制度,是清末民国改土归流以来,地方政府没有完全发挥有效作用,再加上地方军阀实行的民族压迫政策导致凉山彝区社会秩序混乱的产物。保哨制度的运行离不开政府和军方的支持,需要政府在道路的主要关口设置保哨点,派人员持枪保护。然而民国地方政府很长一段时间没有在凉山彝族地区建构出合理有效的管理办法和治理模式,再加上政局动荡,保哨制度的衰落便不可避免。保哨制度的存在一定程度上能够保障彝汉之间的经济交流,但是其本质上是民族关系紧张的产物,不仅成为地方政府及军阀征收苛捐杂税的名目,而且进一步激化当时的民族矛盾。由此可见,政府在对少数民族地区推行边疆内地一体化的过程中,树立民族平等、民族团结和民族共同繁荣的意识,为民族地区治理奠定思想基础。同时少数民族地区的社会治理需要建立合理的管理机制,变革不合理的传统社会制度,构建和谐良好的民族关系,这才是民族地区社会问题解决的根本之道。

注释:

①1932—1933年,四川军阀刘文辉和刘湘为争夺四川的控制权而爆发的战争,该战争以刘文辉失败退守西康,刘湘成为四川省主席而告终。由于刘文辉和刘湘都是刘姓,故称“二刘之战”。