术语变体视阈下的海峡两岸航空术语翻译差异研究

赵 文

(中国民航大学外国语学院,天津 300300)

引言

航空业是一个高度标准化的行业,业内的沟通交流需使用统一规范的用语。国际民航组织(ICAO)认为使用标准术语的目的是清晰、简洁、无歧义地进行语言交流和通信,并在总结因错误使用标准术语酿成的空难教训的基础上,要求各成员国坚持使用统一规范的标准术语[1]。使用非标准术语不仅会降低专业人员之间的沟通效率,而且会威胁航空安全。2008年12月15日,台湾海峡北线空中双向直达航路正式开通启用,民航上海区域管制中心与台北区域管制中心首次建立两岸空管部门的直接交接程序,标志着两岸同胞期盼已久的直接、双向、全面空中通航变成现实。在两岸包机通航之初,台湾地区交通部门曾派员赴大陆协商,为避免因两岸航空术语差异,造成飞行员执行错误指令,酿成飞行事故或事故征候,双方决定采取国际模式,一律使用英文[2]。海峡两岸实现“三通”至今已十年有余,海峡两岸航空术语仍存在较大差异。笔者对台湾地区“教育研究院”公布的两岸航空术语对照表进行了统计分析,发现其中近30%的术语存在差异。这些差异随着新技术、新概念的不断产生而日积月累,妨碍了两岸航空界的专业交流。

早在21世纪初,就有学者对两岸航空术语翻译差异进行过论述。周其焕阐释了两岸航空术语的差异和成因,对两岸术语统一和规范工作提出建议[3-5];吴土星归纳了两岸无线电陆空通话术语差异,从语言文化和翻译角度分析了差异的成因[6];陈大亮分析了两岸航空术语的翻译与民航发展的关系,并以代表性的航空术语为例,阐述了术语稳定性和动态性之间的对立统一[7]。然而,已有研究也存在不足:第一,仅对两岸航空术语差异性进行了描述,未对差异进行系统性分类和分析;第二,从不同视角分析了差异的成因,但鲜有研究对差异成因进行历时性研究。本文从术语变体视角,阐述两岸航空术语翻译的差异,并对差异成因进行历时分析,以增进两岸航空专业人员彼此了解,促进航空业界的沟通交流,为两岸航空术语翻译和统一工作提供参考。

1 术语变体理论

过去20年,术语学家们注意到在专业交流中使用的术语存在变异现象。迪比克(Dubuc)、福尔斯蒂奇(Faulstich)、弗雷克萨(Freixa)、孔达米纳(Condamines)等提出了不同的术语变体分类[8-12]。德拉维涅(Delavigne)认为在专业交流过程中因使用情境、应用范围、文本类型、传播媒介等方面的差异,术语往往会发生变异,形成不同类型的术语变体[13]。德拉维涅将术语变体归纳为六大类型:历时变体(diachronic variant)、共时变体(diatopic variant)、方言变体(diastratic variant)、偏好变体(idiosyncratic variant)、情境变体(diaphasic or stylistic variant)和体裁变体(diamesic variant)[14-15]。德拉维涅的系统性分类适用于不同领域专业术语变异的分析,以揭示术语差异产生的本质原因。

2 海峡两岸航空术语变体分析

航空术语因使用的群体、时间、地域、范围和情境等因素不同而产生差异。根据术语变体理论,这些差异可以归结为术语的历时变体、共时变体、方言变体、偏好变体、情境变体和体裁变体等六种不同变体,这六种变体在海峡两岸的航空术语中较为普遍,构成了两岸航空术语译名差异的主要原因。

2.1 航空术语的历时变体

变化是语言的内在属性[16]。语言变化的核心是语言内两种状态之间的转变。语言的变化过程划分为三个阶段:首先,说话者讲话中出现了某种形式,这种形式与另一种或多种新形式按照一定的变异规则和概率交替出现;其次,这种新形式传播给其他说话者,其使用逐渐获得了社会意义;最后,当新形式不再按照变异规则产生变化时,人们便会注意到这种新形式[17]。术语历时变化的原因是知识的进步,知识的进步产生了新的概念。概念的变化往往伴随着术语的复杂变化,但术语变化比概念变化快得多[10]。德拉维涅将术语随时间而产生的变异称为术语的历时变体。

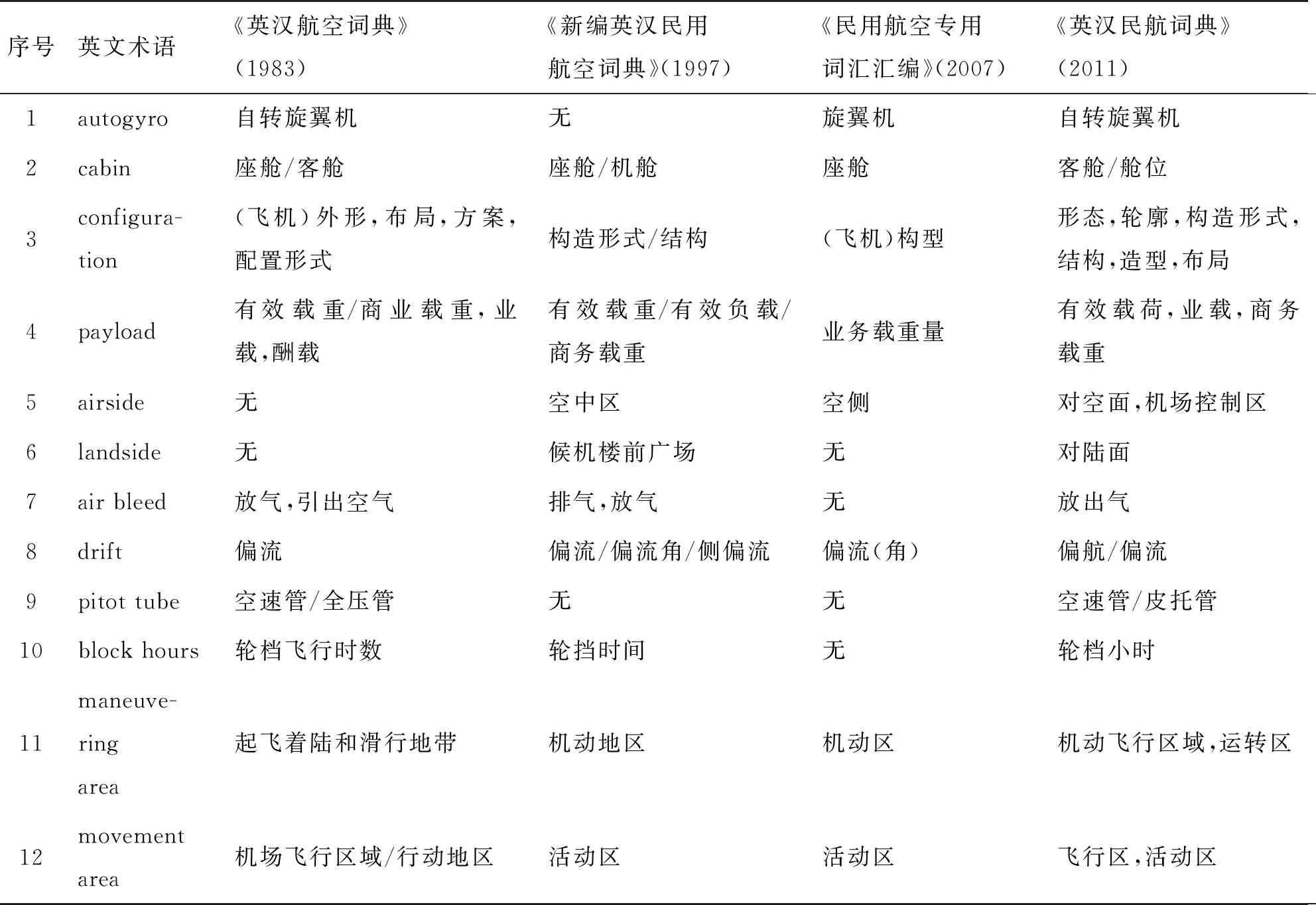

以航空术语为例,1913年起,民国政府开始从西方引进飞机,创办航空学校,航空术语不断传入中国,并有了最初的译名,随后出现过多种不同译名交替出现的现象,有些术语甚至迄今仍没有固定的译名。以configuration为例,其译名经历了数次变化(见表1),先后被译为“(飞机)外形”“构造形式”“(飞机)构型”和“形态,轮廓,构造形式”。该词未收录于全国科学技术名词审定委员会公布的《航空科学技术名词》(2003年)。表1列举了部分航空术语在大陆航空词典中的译例。

表1 大陆航空术语历时变体

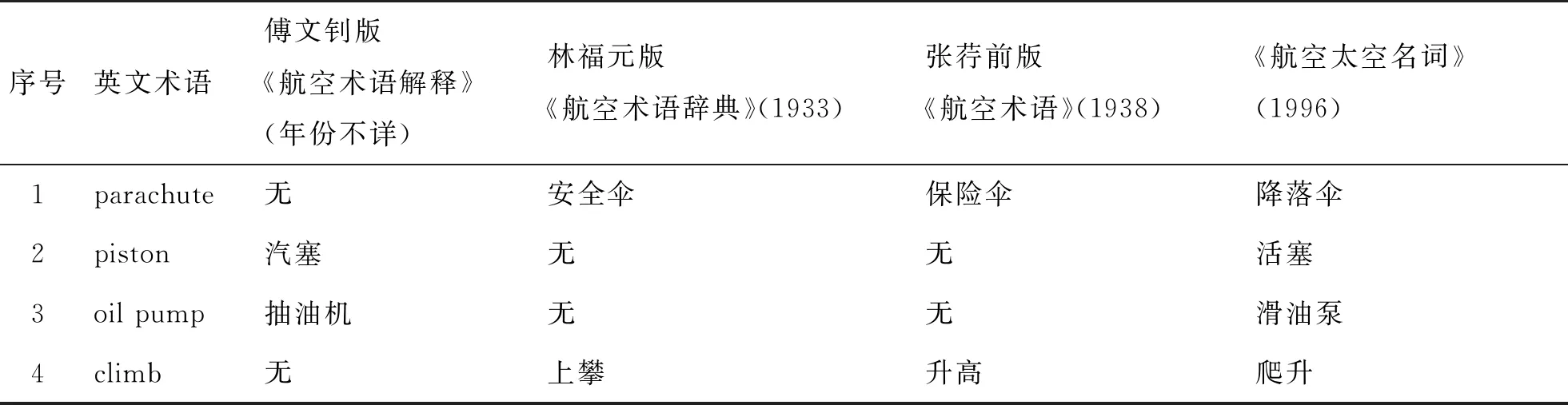

台湾地区的航空术语也出现过历时变异,以parachute一词为例,其译名经历了“安全伞”“保险伞”“降落伞”等历时变化。表2列举了部分航空术语在台湾地区的历时演变。

表2 台湾地区航空术语历时变体

2.2 航空术语共时变体

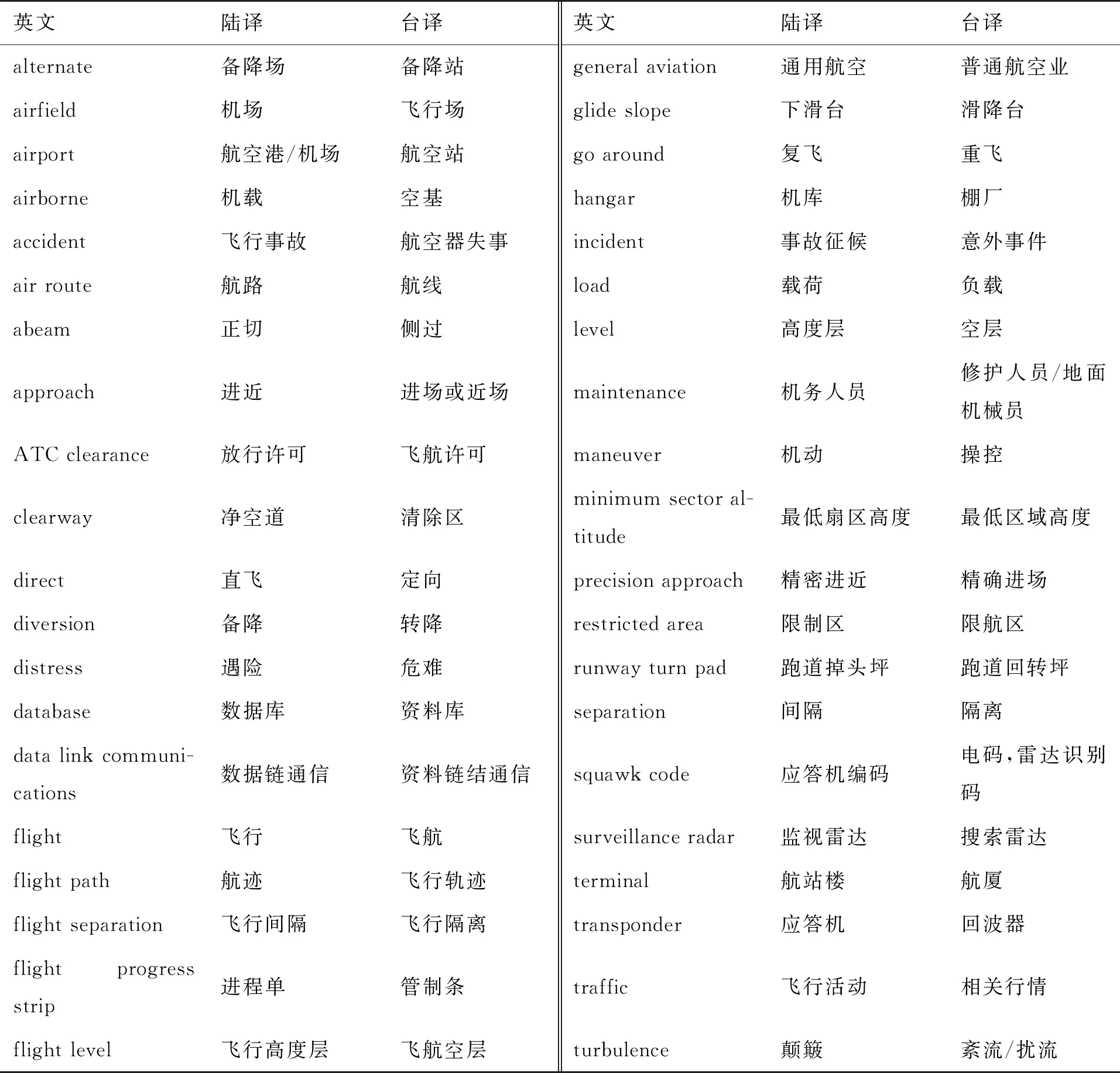

共时变体是指术语因使用者地域差异而产生的变异,是与术语使用者相关的变体[18]。这类术语变体往往出现于使用相同语言的不同国家或地区,呈现出重要的地域方言划分(dialectal fragmentation)[10]。“两航起义”后,两岸航空领域开始了长达半个多世纪的相互隔绝,航空专业人员之间互不往来,航空术语出现了大量的共时变体。例如,20世纪40年代,美国率先投入应用了飞机精密进近和着陆引导系统Instrument Landing System,这一术语传入中国后,便出现了不同的译名,大陆译为“仪表着陆系统”,台湾地区则译为“仪器降落系统”。这个系统通过提供水平引导的localizer和提供垂直引导的glide slope协同配合,引导飞机准确降落在跑道上。大陆分别译为“航向信标台”和“下滑台”,台湾地区则分别译为“左右定位台”和“滑降台”。随着通信导航技术的进步,20世纪70年代诞生了新的着陆导航系统Microwave Landing System,然而,两岸沿袭各自的翻译习惯,大陆译为“微波着陆系统”,台湾地区则译为“微波降落系统”。表3列举了更多两岸航空术语共时变体。

表3 两岸航空术语中文译名共时变体

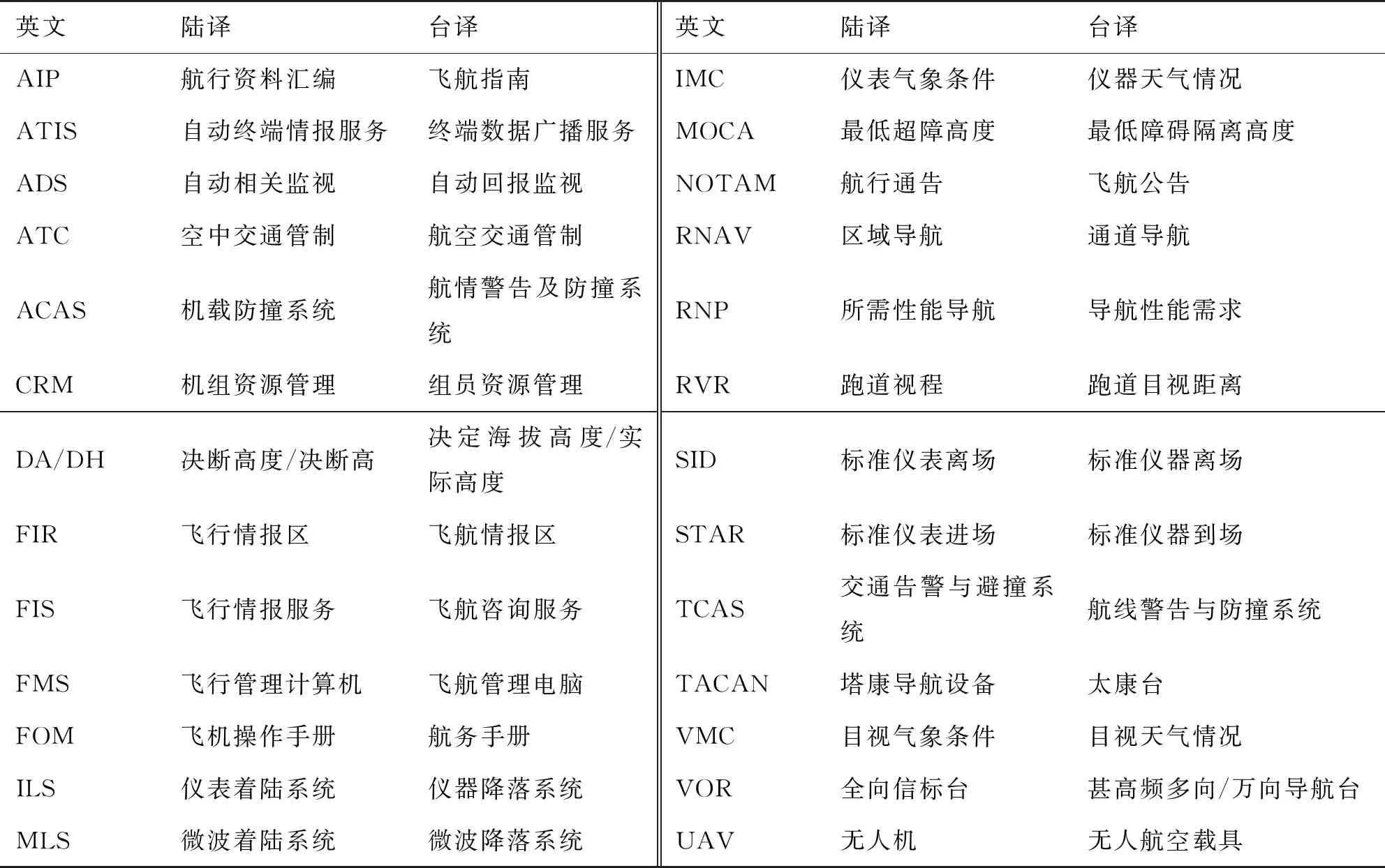

两岸航空缩略语中文译名也存在共时变体。例如,20世纪70年代出现了ACARS数据链系统,这种系统可以减少地面人员和飞行人员之间的语音通话频率,降低机组人员的工作负荷,提高数据的完整性。大陆将其译为“飞机通信寻址与报告系统”, 台湾地区则译为“机载通讯定址与回报系统”。表4列举了更多的航空缩略语中文译名的共时变体。

表4 两岸航空缩略语中文译名共时变体

2.3 航空术语的方言变体

方言变体又称为“社会方言变异”(sociolectal variant),是指术语因使用者社会阶层或社会群体差异而产生的变异[21]。在专业领域中,方言变体指不同专业程度的群体(如研究员、工程师和普通大众)或同一专业领域内不同的专家群体使用术语时产生的变体[22]。方言变体常被归结为专业人员所使用的专业化语言和非专业人员所使用的大众化语言之间的区别[23]。台湾地区是一个多族群共同生活的区域,岛内以闽南语和客家话为主。在客家话中“佬”用作名词后缀表示“男子”,常加在职业或地名后面,含有调侃的意味,例如:寡佬(单身汉)、福佬(福建人)、猪肉佬(以卖猪肉为生的男人)。在台湾地区的航空术语中,pilot被译为“飞机师”,而普通大众的方言型变体为“机头佬”;first officer被译为“副飞机师”,普通大众则称其为“二佬”或“副手”。对普通民众而言,社会阶层越低,对话题越熟悉,越倾向于使用方言变体[24]。在大陆,航空专业人员将cabin attendant称作“空中乘务员”,但在大众化称谓中,男性空中乘务员则有多种变体,如“空少”“空哥”,有些地方甚至称作“男空姐”。

方言变体不仅可以用于分析专业人员和非专业人员之间的术语使用差异,也包括同一专业领域内不同专家群体之间的术语使用差异[25]。例如,在航空公司的生产运行部门和航务部门,airport、departure和arrival分别被译为“机场”“离场”和“进场”,而在航空公司的营销和商务部门,则被译作“航空港”“离港”和“进港”[3]。

2.4 航空术语的偏好变体

术语偏好变体是指术语因使用者偏好差异而产生的变异。德拉维涅以医患为例阐述了偏好变体是使用者变体的一种情形,医生常按照自己的偏好去命名某种疾病,而患者往往偏好从其他患者处学习、采纳这种疾病名称,医患双方因对同一疾病的命名和使用偏好不同,形成了偏好变体[13]。在航空术语方面,两岸航空专业人员往往因术语翻译偏好差异,形成不同的偏好变体,主要体现在以下几个方面:

第一,两岸航空术语翻译时,都会使用直译、意译、音译等方法,但使用偏好不同。例如,大陆将engine、pylon和laser分别意译为“发动机”“吊架”和“激光”,台湾地区则分别音译为“引擎”“派龙”和“镭射”;大陆将missed approach意译为“复飞”,台湾地区则直译为“误失进场”;大陆将Aeronautical Information Publication 直译为“航行资料汇编”,台湾地区则意译为“飞航指南”。

第二,两岸航空术语翻译时,关注点偏好不同。首先,对事物过程和结果的关注点不同。例如,squawk code指设置应答机编码,驾驶员输入管制员指定的编码后,会将位置、高度、速度等信息发回地面,显示在监视雷达上供管制员识别和指挥飞机。大陆关注过程将其译为“应答机编码”,台湾地区则更关注结果,将其译为“雷达识别码”。其次,对形状的关注点偏好不同。例如,flight progress strip是空中交通管制员用以记录飞行动态及其有关信息的长方形纸条,帮助空中交通管制员了解航空器的航行信息、运行状态。大陆将其译为“进程单”,台湾地区则译为“管制条”,后者比前者更关注形状。最后,对事物描述角度偏好不同。例如,大陆将purser译为“乘务长”,台湾地区则将其译为“座舱长”,前者侧重服务对象,后者侧重提供服务的空间和范围。

第三,两岸航空术语翻译时,字词使用偏好不同。例如,大陆将nautical mile译为“海里”, 大陆自1956年开始实施《汉字简化方案》后通行简化汉字,1977年淘汰了“浬”这个单位,而台湾地区至今仍沿用。大陆将terminal译为“航站楼”,台湾地区则译为“航厦”,其中“厦”表示“高而大的房屋”。

2.5 航空术语的情境变体

情境变体是指术语因交流情境和正式程度差异而发生的变异,是术语在使用过程中产生的变体[12]。例如,在一般的书面语体中,aircraft被译为“飞机”,而在较为正式的规章或法律文件中则常译为“航空器”。在海峡两岸民航法中,两岸在规定飞机的相关条款时均使用“航空器”,例如,大陆民航法规定“未注销外国国籍的民用航空器不得在中华人民共和国申请国籍登记”,台湾地区民航法规定“已登记之航空器,非经核准注销其登记,不得另在他国登记”。

2.6 航空术语的体裁变体

体裁变体是指术语因文本类型和体裁差异而发生的变异,是术语在使用过程中产生的变体[18]。孔达米纳认为术语来源于文本,术语变异的关键因素是文本类型,术语变异和文本类型的变化高度相关[11]。 在航空术语中,部分术语同时具有“科学名称(学名)”和“通俗名称(俗称)”,两者往往出现在不同的文本类型中。例如,Instrument Landing System 在口头表达和日常交流中往往使用俗称,译为“盲降系统(陆/台)”,而在书面文件中则使用学名“仪表着陆系统(陆)/仪器降落系统(台)”;flight data recorder在口语体中经常使用俗称“黑匣子(陆)/黑盒子(台)”,在书面语体中则被译为“飞行数据记录仪(陆)/飞机资料记录器(台)”。

3 海峡两岸航空术语变体成因历时分析

海峡两岸同根同源,同文同种。我国航空业初步发展时期,两岸的航空术语并无差异问题。随着两岸关系变迁,两岸航空术语译名逐渐产生变异,出现了不同类型的术语变体。

3.1民国时期至两航起义期间的航空术语

20世纪初飞机诞生于美国。早期留美飞行员冯如、谭根、林福元、张惠长等人归国后,积极投身航空发展,成为我国航空事业的开创者。他们所做的开创性工作包括搜集、整理和翻译航空专有名词,进行汉语定名。1933年林福元编纂了《航空术语辞典》,其中收录的“airworthy(适航的)”“nose(机头)”和“rudder(方向舵)”等航空术语译名迄今还在两岸沿用。

3.2 1949年至两岸“三通”期间两岸航空术语的差异化

1949年11月,在中国共产党的领导下,“两航”成功发动起义,参加起义的人员中有大批的航空技术人员和业务骨干,他们起义归来后,积极发展运输生产,注重民航人才培养,填补了中华人民共和国航空事业的空白,缩小了两岸航空业发展的差距,在一定程度上保证了两岸航空术语的一致性。

在国际上,第二次世界大战期间军用航空科技快速发展,战后转为民用,促进了民航业的快速发展,因此涌现出更多的航空新名词。1949年后海峡两岸的航空业各自独立发展。台湾地区因所处亚太地区的重要地理位置,其民航业得以快速发展,各大航空公司积极引进先进的机型,机队规模快速成长,航空专业技术人员队伍不断壮大。大陆民航业的发展则得益于苏联的援助。1950年,中苏共同创办了中华人民共和国第一家民用航空公司,在苏联专家的帮助下,培养了一批导航、空管、维修等各类航空专业人员。因此,自20世纪50年代起,两岸航空术语出现了大量的共时变异。例如,大陆的“航向信标台”是根据俄文(курсовой радиомаяк)翻译过来,而台湾地区为“左右定位台”,则是根据英文(localizer)翻译而来。与此同时,部分术语发生了历时变异。例如,1933年林福元版《航空术语辞典》中aircraft的译名为“航空器/航空机”,随后在台湾地区历时演变为“航机”。

此外,随着两岸航空业不断发展,航空出行日益普及,航空业内的专业分工不断细化,航空专业人员的群体不断细分,促成了两岸的方言变体、偏好变体等其他变体的出现。

3.3 两岸“三通”后两岸航空术语的趋同化

两岸实现“三通”后,尤其是两岸直航以来,两岸航空业的沟通交流日益频繁,航空术语趋同化日益明显。2017年至2020年连续举办了四届海峡两岸民用航空发展论坛,来自两岸航空界、教育界和产业界的专家学者相互交流,加强了两岸民用航空教育合作,推动了航空产业发展。论坛上两岸航空专业人员积极互动,探讨了航空新名词的命名方法和翻译原则,对两岸航空术语的统一起到了推动作用。

另一方面,近年来台湾岛内也存在着阻扰两岸航空业交流的力量,增加了未来海峡两岸航空术语统一工作的不确定性。

4 结语

两岸因长期分隔,航空术语产生大量的共时和历时变异;又因两岸不同的术语翻译偏好,形成了不同的偏好变体;两岸航空业独立发展,行业内分工日益细化,航空出行不断深入两岸同胞生活,是航空术语的方言变体、体裁变体和情境变体出现的主要原因。近年来随着两岸航空业内的沟通交流,逐渐出现一些趋同现象,但已存在的部分差异仍将长期存在。为此,两岸民航主管部门制定了两岸航空术语对照表,提供给航空公司、空管局等各相关单位对照使用。全国科学技术名词审定委员会不断推进科技名词的审定工作,扩大航空科技词汇的审定范围,出版《海峡两岸航空科学名词》,供海峡两岸航空专业人员对照参考。2016年全国科学技术名词审定委员会上线了“术语在线”平台,利用互联网和云技术,提供术语智能检索和两岸术语对照。借助新的技术平台,两岸航空术语的对照统一工作又会上升到一个新高度。

要实现祖国的统一,语言文字、名词术语的统一是基本的一环[26]。海峡两岸航空专业人员应求同存异,相互借鉴,为祖国的统一大业贡献自己的智慧和力量。