术语Carbon Storage汉译探讨

匡耀求 肖子茜 谢梦仪

(1. 暨南大学环境学院广东省环境污染与健康重点实验室,广东广州 511443;2. 暨南大学广州区域低碳经济研究基地,广东广州 510632)

引言

随着工业革命以来碳基化石能源的大量使用,排放到大气环境中的CO2逐渐累积,地表温室效应逐步加剧,引发了剧烈的气候变化。随着化石能源资源的逐步枯竭,人类面临能源安全和气候变化的双重威胁。1992年6月4日在巴西里约热内卢举行的联合国环发大会通过了《联合国气候变化框架公约》,以应对和减缓全球气候变化。1997年在日本京都召开的该公约第三次缔约方大会上通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的国际公约《京都议定书》。2003年英国发布能源白皮书《我们能源的未来:创建低碳经济》,提出了发展低碳经济、建设低碳社会的发展道路,低碳发展逐渐成为世界潮流,碳源、碳汇时空变化特征和影响因素的研究成为学界热点。但是,该领域某些科技术语的中文译名目前比较混乱,有些译名不规范,用字不恰当,容易引起歧义,在学术交流中可能造成误解。本文对重要科技术语Carbon Storage的译名及其源流进行梳理,并提出个人看法,与学界商榷。

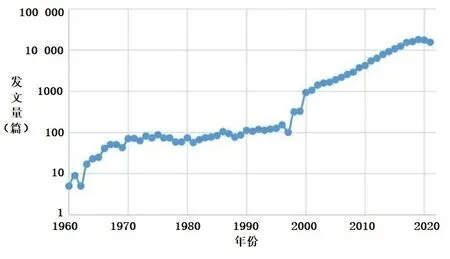

1 Carbon Storage及其汉语翻译

气候变化与生态环境领域关于碳源、碳汇的研究中,涉及一个重要科技术语,即Carbon Storage。2021年12月31日在Web of Science检索标题、摘要和关键词,自1960年到2021年发表的文献中,包含“Carbon Storage”或“Storage of Carbon”这个术语的英文文献有162 433篇。1989年以前,除1986年有105篇外,每年不足100篇,1990—1997年期间每年在101~153篇之间,1998年突增至318篇,到2000年猛增至931篇,2001年后每年上了1000篇的台阶,达到1064篇,2006年跃升到每年2000篇的台阶,2009年以后更是逐年大幅增长,至2015年跃上每年10 000篇的台阶,2019年达到18 076篇的顶峰,然而2021年回落到15 575篇(如图1)。事实上,1970年以前发表的相关文献中涉及的相关术语主要是“Storage of carbon dioxide”或“Carbon dioxide storage”,主要用于医学或生物化学领域,通常指生物器官或微生物中二氧化碳的贮留情况。自1970年代初开始,生态环境领域才开始使用Carbon Storage这个术语表示碳素在环境介质中的贮留情况。直到1998年也只是少数学者有这方面的研究兴趣。从1998年开始,进入这个领域的学者大幅增长,显然是受到了1997年通过的国际公约《京都议定书》的影响。2006年以来国际学术界掀起了一波研究热潮,2005年《京都议定书》的正式生效应该是一个重要刺激因素。发表的相关学术论文于2015年进入高峰,至今每年发表的学术论文都在10 000篇以上。

图1 Web of Science数据库收录的以

生态环境研究领域将Carbon Storage这个术语纳入科技论文主题最早见刊的文献是Reichle等人发表在BrookhavenSymposiainBiology的“Carbonflowandstorageinaforestecosystem(某森林生态系统中碳的流量与贮量)”[1]一文。1982年,Schlesinger发表在SoilScience的“Carbonstorageinthecalicheofaridsoils-acase-studyfromArizona(干旱区土壤钙质层中的碳蓄积量-亚利桑纳的案例研究)”[2]一文首次研究了非生物介质中的碳蓄积量(Carbon Storage)。该文报道了在亚利桑纳沙漠灌丛区的干旱土壤中发现了碳含量最高的土生碳酸盐蓄积(The largest accumulations of pedogenic carbonates),其碳酸盐碳的含量是有机碳含量的10倍。这篇文献里出现的Carbon storage是指土壤层中积存的碳(Carbon amount stored in soils),可以是碳酸盐形式积存的碳(无机碳),也可以是以有机质形式积存的碳(有机碳)。此后,碳循环的研究逐渐受到全球关注。日本学者川口英之和依田恭二(1985)发表在JapaneseJournalofEcology的“落葉広葉樹林伐採後の再生過程における炭素循環の変化 : I.有機物量·炭素蓄積量の変化”[3]一文中用“炭素蓄積量”表示Carbon Storage。后来,日本学者Makoto Araki等(1999)用“炭素贮留量”[4]表示Carbon Storage。日本学者的这两个译名对中国学者对Carbon Storage这个术语进行贴切的汉语翻译具有很好的借鉴意义,从主观和客观两种视角对同一过程和结果进行了表述,从而体现了汉语表达的丰富和精准性。

Carbon Storage这一英文术语的出现已近半个世纪,但是却是近20年来成为研究热点的。目前,英语辞书或百科全书还没有收录此术语,也查不到对该术语的系统解释。当然,有关学者以这个主题开展的研究,在其论文中对这个术语内涵的界定是明确的,只是不同学者的侧重点不同,其内涵的差别是很大的。以Carbon Storage为主题的研究大多是探测和评估研究对象(某个生态系统或某种环境介质)中吸收或蓄积的碳质,包括以无机化合物或有机质形式存在的各种碳质,并探讨其形成过程和在各种土地利用方式下的演变机理。Schmidt 等(2001)[5]以及Lehmann和Kleber(2015)[6]的研究表明,陆地生态系统的碳蓄积是一个随着生态系统类型和土地利用方式不同而变化的动态过程。1994年国际能源署通过温室气体减排技术研发计划评估了各种措施的碳减排效果,认为除了提高能效、改善能源结构外,还需要捕集化石燃料电厂排放的二氧化碳,并通过特定方式将其封存到特定的处置场所[7]。2004年,欧盟委员会也立项开展欧洲CO2捕集与封存(European CO2Capture and Storage)研究,又拓展了Carbon Storage这个术语的内涵。近年来,碳封存(Carbon Storage)作为一种缓解全球变暖的潜在方法而常被提及,这是将燃煤电厂或其他工业过程排放的二氧化碳捕集起来经过压缩液化并封存到难以开采的地下深部煤层、含水层、采空的油气藏等地质构造或其他地下深部空间的一套复杂方法。严格地讲,用这种方法封存的是人为捕集的二氧化碳,严谨的英文术语是Carbon Dioxide Storage或Storage of Carbon Dioxide,对应的汉语是二氧化碳封存(备注:该英文词组作为医学术语的汉译是二氧化碳贮留),而且与碳捕集密切相关,常见的术语是Carbon Capture and Storage(碳捕集与封存),简称CCS。

关于Carbon Storage这个英文术语的汉语翻译,作者认为可以这么考虑。将碳作为主体来考虑,碳可以逸散,也可以贮留。Carbon Storage就是表示碳的贮留,可以引申为碳贮留的量(简称碳贮量)、碳贮留的空间和碳贮留的环境介质。如果将碳作为客体,将碳赋存的空间或环境介质作为主体来考虑,这种环境介质可以主动地吸收碳(如植被生态系统),可以引申为碳吸收量,英语通常用Carbon Absorption表示;也可以被动地吸收碳(含碳物质的不断蓄积),可以引申为碳蓄积量。如果把碳和碳存放的空间都作为客体,人类作为主体,人类将捕集到的碳(二氧化碳)封存到特定的空间(环境介质)中,则称之为碳封存。英文中除了用Carbon Storage表示碳封存外,也用Carbon Sequestration表示。Carbon Sequestration通常表示(通过植物光合作用等机制)将二氧化碳从大气环境中分离出来贮藏到相对稳定的陆地生态系统(比如泥炭沉积层等)中,因此,植被生态系统从空气中吸收二氧化碳也称为Carbon Sequestration,汉语通常译为固碳量,可引申为碳封存量。因此,Carbon Storage在不同语境下可以分别译为碳贮留(碳贮量)、碳蓄积(碳蓄积量)和碳封存(碳封存量)等。

2 中文文献采用的Carbon Storage汉语译名

1985年《世界地质》发表的一篇译文《主要生物地球化学循环与人类发展的变化》[8]涉及Carbon Storage这个术语,谢宇平将其翻译成为“碳贮量”,这是Carbon Storage这个术语汉译的最早版本,如果理解为“炭素贮留量”的简化,则与日本学者Makoto Araki等(1999)[4]的译名异曲同工。此后,王律江(1986)[9]亦将其翻译成为“碳贮量”。在1996年《AMBIO-人类环境杂志》中文版中,罗天祥[10]和闵庆文[11]都将Carbon Storage翻译成为“碳贮量”。但是,赵海珍(2002)翻译的“日本的碳储量”[12]一文,却将Carbon Storage翻译成为“碳储量”。其实该文的原文[13]标题为“Japanese carbon storage in materials”,显然,她将该论文的题目也翻译错了,应为“日本物料中的碳贮量”。

国内中文文献最早涉及这个概念的研究论文是山西农业大学王中英等(1986)在《山西农业大学学报》发表的《矮化中间砧红星苹果幼树碳素代谢研究:Ⅰ. 碳素营养的积累、分配与贮存》[14]一文,其英文摘要中“碳素营养的贮存”被译为“ Storage of Carbon Nutrition”。中国科学院南海海洋研究所韩舞鹰等(1990)发表在《环境科学》上的《珠江口海区的碳贮量》[15]一文中采用了“碳贮量”这个术语。这是国内最早用中文发表的以碳贮量(Carbon Storage)作为主题的研究论文,但是其英文摘要却将碳贮量翻译成了Carbon Reserves(碳储量)。出现这个问题,可能与“文革”时期(1966—1976)部分报刊的年轻编辑对“贮量”与“储量”两个术语的混淆及后来的矫枉过正有关,下文将深入讨论。此后,中国科学院沈阳应用生态研究所延晓冬等(1995)[16]、中国科学院植物研究所李凌浩等(1998)[17-18]、中山大学环境科学系管东生等(1998)[19]、中国科学院植物研究所周玉荣等(2000)[20]、中国科学院生态环境研究中心王效科等(2000)[21]等、中南林学院方晰等(2002)[22]、中国科学院华南植物研究所方运霆等(2002)[23]、中国科学院地理科学与资源研究所李克让等(2003)[24]、中国科学院华南植物研究所唐旭利等(2003)[25]、国家环保总局气候变化影响研究中心吴建国等(2004)[26]、中国科学院植物研究所赵敏等(2004)[27]等在他们的研究论文中都采用“碳贮量”这个术语。对于Carbon Storage这个术语,国内生态环境领域一批权威研究机构的资深学者是倾向于使用“碳贮量”这个译名的。

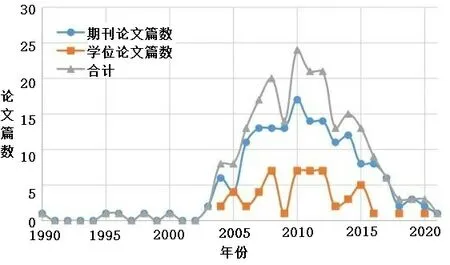

2021年12月31日在中国知网(CNKI)检索,篇名包含“碳贮量”的文献共219篇,其中中文期刊文献165篇,学位论文54篇。第1篇发表于1990年,之后1995、1996、1998和2000年各有1篇,2003年有2篇,2003年以后快速增长,2008年达到20篇,2009年回落到14篇,2010年达到24篇,以后又波动下降,到2018年回落到3篇,2019和2020年均保持3篇,2021年只有1篇。也就是说,2010年以后,篇名包含“碳贮量”的文献逐年大幅减少(如图2)。

图2 CNKI收录的篇名包含“碳贮量”的论文发文趋势

但是,在此期间Carbon Storage这个术语也出现了译名的多样化。赵伦(1992)[28]将其译为“碳贮存”或“贮碳量”。黄银晓等(1995)[29]将其译为“碳的库存量”。马钦彦等(1996)[30]和马学慧等(1996)[31]将其译为“储碳量”。朱志辉(1997)[32]将其翻译为“碳储存”。这些译名虽然算不上错误,但是对原文含义的表达都不太确切,结果也只是昙花一现,未被后来的学者采纳。

1997年,吴仲民等在《植物生态学报》发表的《尖峰岭热带森林土壤C储量和CO2排放量的初步研究》[33]一文中首次将Carbon Storage译为“C储量”,全文出现17次。随后的一篇文章里,吴仲民等(1998)[34]仍采用“C储量”,全文出现14次。聂道平等(1997)的综述文章《全球碳循环与森林关系的研究—问题与进展》[35]首次将Carbon Storage译为“碳储量”,该文33处出现“碳储量”。此后,李忠佩等(1998)[36]、陈庆强等(1998)[37]、王绍强等(1999)[38-39]、李长生(2000)[40]、金峰等(2000)[41]、吴海斌等(2001)[42]、方精云等(2001)[43]、周成虎等(2003)[44]、焦燕等(2005)[45]和周涛等(2006)[46]在研究论文中亦采用“碳储量”表征Carbon Storage。甚至原来[21]采用“碳贮量”的王效科等(2001)[47]也采用了“碳储量”。

2021年12月31日在中国知网检索,篇名包含“碳储量”的中文期刊文献有1500篇,第1篇发表于2000年2月29日,当年共发表2篇,2001年发表3篇,2002年发表5篇,随后呈现缓慢增长态势,2007年以后快速增长,2014年达到顶峰,有153篇,2015年回落到126篇,2016年又上升到151篇,2017年以后逐年快速减少,到2020年降到80篇,2021年有84篇(如图3)。

图3 CNKI收录的篇名包含“碳储量”的论文发文趋势

2021年12月31日在中国知网检索,篇名包含“碳储量”的学位论文有537篇,分别来自北京林业大学(55篇)、东北林业大学(44)、浙江农林大学(33)、中南林业科技大学(29)、内蒙古农业大学(29)、西北农林科技大学(26)、中国林业科学研究院(26)、四川农业大学(21)、南京林业大学(20)、福建农林大学(19)、广西大学(16)、华东师范大学(12)、安徽农业大学(11)、兰州大学(10)、河北农业大学(10)、吉林大学(7)、甘肃农业大学(6)、中国农业科学院(5)、华中农业大学(5)、山东农业大学(5)等高校和科研机构。

3 不当译名“碳储量”泛滥的原因探析

将Carbon Storage译为“碳储量”,严谨地考虑,是非常不妥的。因为“储量”是矿产资源领域的一个术语,其对应的英文名称为Reserve。根据《地质辞典》的解释:储量(Reserves)是矿产储量(Mineral Reserves)的简称,泛指矿产的蕴藏量,是矿产地质勘查工作的一项主要成果,是通过地质勘查圈定并经过可行性论证而确认的可供开发利用的某种矿产的蕴藏量。以碳元素为主要成分的矿产有煤炭、石油、天然气、石墨和金刚石等多种。这些矿产的性质和用途差别极大,除了其中的煤炭、石油和天然气同属于能源矿产,可以用标准煤或标准油当量换算后进行累计外,石墨和金刚石的用途和价值完全没有可比性。这些矿产资源的价值大小不能用含碳的多少来衡量,所以以碳元素为主要成分的矿产的蕴藏量不能用“碳储量”表示。实际上前述的“碳储量”也不是表示以碳元素为主要成分的矿产的蕴藏量,而是表示某种研究对象中积存的或者贮留的碳质(或碳素),可以是以碳酸盐形式或其他无机化合物形式积存的碳质(无机碳),也可以是以碳水化合物形式积存的碳质(有机碳)。而这些积存的碳质并没有特定的用途,而且释放到大气环境中还会增强温室效应,引发气候变化。对其总量做出估计并不是为了将来开发利用。在英文里,“Carbon Storage”早已成为一个重要的科技术语,但是英文文献里至今并没有“Carbon Reserve”这个术语。唯一出现“Carbon reserves”一词的英文文献是Nature的“NEWS AND VIEWS”栏目1993年发表的一篇评述文章[48],该文的标题里出现了“Carbon reserves”的单词组合,但是内文没有一处出现“Carbon Reserve”这个术语。该文将陆地生态系统比作碳储库(Reservoirs),作者认为,如果这个储库吸纳的含碳物质增多,气候变化就会缓解;如果这个储库吸纳的碳质释放出来进入大气环境,气候变化就会加剧。该文的标题Carbonreservesreleased?就是讨论“陆地生态系统储藏的碳质是不是真的释放出来了”。这是Nature短评文章为简化标题常用的文字处理方式,可能是编辑做的文字处理,并不说明英语里存在“Carbon Reserve”这个术语。1990年《环境科学》发表的《珠江口海区的碳贮量》[15]一文的英文摘要将“碳贮量”翻译成“Carbon Reserves”显然是一个错误,应该译成“Carbon Storage”。可是如今篇名包含“碳储量”的中文文献总量达2037篇,而篇名包含“碳贮量”的文献只有219篇,前者是后者的9倍多,这是为什么呢?

“文革”时期一批群众组织占领文化阵线,在推进汉字简化工作过程中,一些文化程度不高的编辑不知道“储”和“贮”的差别,将“储量”的“储”替换为“贮”,试图达到文字笔画简化的目的,结果却混淆了“贮量”与“储量”两个不同的术语。自从《油田设计》 1972年第1期发表《一九七一年国外原油产量、贮量及大油田情况》[49]一文以后,“贮量”与“储量”两个术语混淆的情况经常见诸国内报刊的相关报道。尽管1977年12月公布的《第二次汉字简化方案》并没有采纳用“贮”代替“储”这个汉字的简写方案,却没有影响矿产资源领域“贮量”这个不规范术语的继续流行,而且1986年6月国家废止《第二次汉字简化方案》后,“贮”字并没有出现在要求废止的《二简字表》里,因此也没有影响“贮量”这个不规范术语在矿产资源领域的继续流行。2001年1月1日施行《中华人民共和国国家通用语言文字法》后,矿产资源领域报刊文献中曾经使用的不规范术语“贮量”被禁止使用,要求统一使用规范术语“储量”取而代之。此前出现的“原油贮量”“天然气贮量”“油页岩贮量”“煤炭贮量”“金属贮量”“工业贮量”“保有贮量”“新增贮量”“预测贮量”等不规范术语相应改为“原油储量”“天然气储量”“油页岩储量”“煤炭储量”“金属储量”“工业储量”“保有储量”“新增储量”“预测储量”等规范名称。“贮量”这个不规范的术语逐步退出矿产资源领域,“储量”这个规范术语在矿产资源勘查领域的应有地位得以恢复。2002年后,矿产资源领域报刊文献中“贮量”这一术语的出现频次显著减少。然而,在矿产资源领域术语“贮量”改回“储量”的同时,生态环境领域的某些期刊编辑也要求作者将论文中的术语“贮量”改为“储量”,造成了不当术语“碳储量”在生态环境领域的蔓延。例如,2000年,王效科等在《生态学杂志》发表的《中国森林生态系统中植物固定大气碳的潜力》[21]论文中是采用“碳贮量”这个中文术语表示Carbon Storage,该文中16次出现“碳贮量”。但是,为什么原来采用“碳贮量”这个术语的王效科等(2001)发表在《应用生态学报》上的《中国森林生态系统的植物碳储量和碳密度研究》[47]一文却采用了“碳储量”呢?细看全文发现,实际上,只有篇名和引言两处出现“碳储量”一词,内文有33处表述为“C 贮量”,也就是说,作者只是将“碳贮量”改成了“C 贮量”而已。《应用生态学报》此前发表的两篇相关论文[34-36]中出现的这个术语也采用了“碳储量”。

同时,矿产资源领域也有一些期刊未停止使用“贮量”这一不规范术语。 2005年《中国金属通报》仍然频繁出现各种金属“贮量”等不规范术语。《四川稀土》等期刊以及2009年4月全国玻璃纤维专业情报信息网第三十次工作会议暨信息发布会会刊涉及储量问题也仍在使用“贮量”一词。甚至到2010年,《中国对外贸易》杂志上还有报道文章里出现了资源“贮量”的术语。针对类似的问题,2010年11月23日,新闻出版总署发出《关于进一步规范出版物文字使用的通知》,之后,矿产资源领域类似的不规范术语出现频率大为减少,但是也使得生态环境领域一些期刊的部分编辑反应过度,矫枉过正,将非矿产资源领域论文中出现的含有“贮量”的术语也改为“储量”。因此,2011—2015年,篇名包含“碳贮量”的中文文献数量快速波动下降,而篇名包含“碳储量”的中文文献继续大幅增加。如果说2001年以前,中文文献中使用“碳储量”这个术语来表示“Carbon Storage”是由于个别作者的片面理解或错误翻译造成的话,那么2001年以后“碳储量”这个术语在中文文献中出现频次的逐年大幅增长则可能与一些期刊编辑在执行《中华人民共和国国家通用语言文字法》和新闻出版总署《关于进一步规范出版物文字使用的通知》等文件的过程中的矫枉过正有关,在禁止使用矿产资源领域的不规范术语“贮量”时,执行范围盲目扩大,将生态环境领域的“碳贮量”也改成了“碳储量”。

值得注意的是,在《应用生态学报》编辑部内部,到底应该使用“碳贮量”还是“碳储量”这个术语,并没有形成统一意见,这从该刊历年发表的文章可见一斑。比如,截至2021年12月31日,篇名、关键词或摘要中出现“碳储量”的论文有129篇,发表时间从1998年直到2021年;而出现“碳贮量”的论文有18篇,发表时间从2003年到2018年。其中篇名出现“碳储量”的论文60篇,出现“碳贮量”的9篇。该刊发表的文献最早使用“碳贮量”这个术语的是杨景成等(2003)发表的《土地利用变化对陆地生态系统碳贮量的影响》[50]一文。该文出现“碳贮量”34次,没有出现“碳储量”。值得注意的是包维楷等(2005)发表的《六种人工针叶幼林下地表苔藓植物生物量与碳贮量》[51]一文出现“碳贮量”14处,“碳储量”2处。可能是将“碳储量”改为“碳贮量”不彻底的结果。齐光等(2011)发表的《大兴安岭林区兴安落叶松人工林植被碳贮量》[52]一文出现“碳贮量”36处,“碳储量”3处。两年后,齐光等(2013)在该刊发表的《大兴安岭林区兴安落叶松人工林土壤有机碳贮量》[53]一文就找不到“碳储量”的痕迹了,“碳贮量”完全取代了“碳储量”,全文出现“碳贮量”23处。而2018年《应用生态学报》出现“碳贮量”的文章[54]只是内文出现2次、摘要出现1次“碳贮量”,该文篇名使用“碳储量”,而且全文出现“碳储量”114次。可见,虽然该刊内部有分歧,但是发表的相关论文总数中,使用正确术语“碳贮量”的文献比使用错误术语“碳储量”的要少得多。

除此之外,可能还有一个重要因素导致了不当术语“碳储量”的泛滥。目前中文期刊论文的作者队伍主要是攻读博士和硕士学位的研究生,他们大多数知识和经验有限,对“碳贮量”和“碳储量”这两个术语的是非对错缺乏判断力,如果导师不能正确引导,他们就会盲目采用其中之一。如果某些期刊编辑要求改成“碳储量”这个术语才能发表的话,他们往往毫无抵抗力。2021年12月31日在中国知网检索,篇名包含“碳储量”的学位论文有537篇,而篇名包含“碳贮量”的学位论文只有54篇。前者占总数的90.86%,后者只占9.14%。而这些获得学位的研究生每人往往会发表数篇相关论文,现有的中文期刊发表的相关论文多数是这些已经毕业的研究生发表的,他们投稿的论文中也会更倾向于使用“碳储量”。如果审稿人和期刊编辑不加以正确引导,必然导致不当术语“碳储量”在中文文献中被滥用。值得一提的是,中南林业科技大学虽然有29篇学位论文的篇名包含“碳储量”,但是有12篇学位论文的篇名包含“碳贮量”,说明该校可能有一部分导师在如何选择该术语的问题上发挥了作用。相比之下,北京林业大学有55篇学位论文的篇名包含“碳储量”,而篇名包含“碳贮量”的学位论文一篇也没有。

4 结语

Carbon Storage是20世纪70年代以来在气候变化与生态环境领域出现的一个重要科技术语,此前在医学领域也偶有使用,都是表示碳质(二氧化碳或碳水化合物)在某种研究对象中的贮存或蓄积情况。近年来,这个术语在气候变化与生态环境领域的学术论文中越来越频繁地出现,其内涵也在逐步扩展,不论是其碳质的成分清单还是其研究对象的范围都在扩大。目前,在不同语境下的Carbon Storage可以分别译为碳贮留(碳贮量),碳蓄积(碳蓄积量),碳封存(碳封存量)等。最初,日本学者将其翻译成炭素蓄積量,我国生态环境领域的老一辈科学家一般将其翻译成为碳贮量。后来日本又有学者将其翻译成炭素贮留量,可能受到了我国学者的影响。随后,国内有个别学者却将其错误地翻译成为“碳储量”。但是,在改革开放前期的汉字和术语规范化过程中,一些期刊编辑对这个术语出现了一些误解。在矿产资源领域报刊文献中曾经广泛使用的不规范术语“贮量”,在2001年1月1日施行《中华人民共和国国家通用语言文字法》后被禁止使用,要求统一使用规范术语“储量”取而代之。然而,在有关文件的执行过程中却出现了矫枉过正,在要求矿产资源领域用“储量”取代不规范术语“贮量”的同时,执行范围出现了盲目扩大的现象,生态环境领域的一些期刊编辑也要求投稿的论文作者用“碳储量”取代“碳贮量”,结果使得中文文献中正确术语“碳贮量”被逐步排挤,而不当术语“碳储量”得到推行。而此时正是全球应对气候变化的研究成为热门,相关研究论文不断涌现而呈爆炸式增长。而这期间正赶上中国研究生大规模扩招,大批研究生在相关研究领域选题开展学位论文工作时,含有不当术语“碳储量”的大量中文文献便暴露在这些分辨能力非常有限的研究生面前,很多导师也没有来得及认真考虑这个问题,未能有效把关,这些研究生发表的大量论文又使得含有不当术语“碳储量”的中文文献逐年倍增,而正确术语“碳贮量”逐渐湮灭。货币领域著名的“劣币驱逐良币”现象在生态环境领域重现了,不当术语译名“碳储量”驱逐了正确术语“碳贮量”。

面对不当术语译名“碳储量”在中文文献的广泛流行,生态环境领域的一些有识之士在论文审稿过程中对一些文稿中出现的这个不当术语提出了修正建议。赵敏等(2004)发表在《地理科学》上的《中国森林生态系统的植物碳贮量及其影响因子分析》[29]一文中采用了“碳贮量”这个术语。但是赵敏的博士学位论文[55]里采用的术语却是“碳储量”,赵敏等(2003)提交到中国植物学会七十周年年会的论文摘要[56]里有17处出现“碳储量”,其在《地理科学》上发表的论文中改用“碳贮量”,显然是应别人的建议或要求而修改的。除了建议恢复使用原来的术语“碳贮量”外,还有学者建议在不同的语境下分别使用“碳蓄积量”“碳固存”“固碳量”等相应的术语取代“碳储量”这个不当术语。2021年12月31日在中国知网检索,2002年以来发表的篇名包含“碳蓄积”的中文文献51篇;2004年以来发表的篇名包含“碳固存”的中文文献有27篇;2007年以来发表的篇名包含“固碳量”的中文文献有57篇。比如,王绍强等(2002)发表的《土壤碳蓄积量变化的影响因素研究现状》[57]一文在国内首次使用了“碳蓄积量”来表示“Carbon Storage”,但是其文内却有8处残留“碳储量”。王绍强等(2003)的《中国陆地土壤有机碳蓄积量估算误差分析》[58]一文中也是用“碳蓄积量”来表达这个术语,但是文中的表4还是有2处残留有“碳储量”。钟华平等(2005)的《草地生态系统碳蓄积的研究进展》[59]一文中亦采用了“碳蓄积量”,但是文中有40处残留有“碳储量”一词。这些论文的篇名和关键词均采用“碳蓄积量”取代“碳储量”,应该是采纳了审稿人意见的结果,但是修改并不彻底。嵇浩翔等(2011)的《杭州市不同土地利用类型的树木生长和碳固存》[60]一文内有8处残留了“碳储量”。赵惠丽等(2021)的《秸秆还田模式对小麦-玉米轮作体系土壤有机碳固存的影响》[61]一文内包括篇名和关键词有22处改为了“碳固存”,但内文仍残留“碳储量”23处。林枫等(2021)的《黄土高原土壤有机碳固存对植被恢复的动态响应及其碳汇价值》[62]一文内有5处残留了“碳储量”。这些论文篇名和关键词采用“碳固存”取代“碳储量”,但是修改也不彻底。

目前在气候变化与生态环境领域,广大在读和已经毕业进入科研岗位的研究生每年都有数百篇相关论文在各类中文期刊发表,部分严谨的学者在有限审稿机会中做出的努力似乎难以扭转不当术语译名“碳储量”在中文文献中继续大规模使用的趋势。该是对“Carbon Storage”这个术语的汉语译名进行正式规范的时候了,建议全国科学技术名词审定委员会尽快采取措施对这一科技术语名称进行审定。